记方铭同志

——周恩来研究事业的开创者(上)

2022-09-28李海文

李海文

1976年1月8日,周恩来总理逝世,亿万群众自发悼念周恩来。他们看到周恩来在“文革”中力挽狂澜所起到的无可替代的作用;也看到邓小平复出后,在周恩来的支持下,在各个领域所做的整顿和取得的显著成果。1976年清明节期间,以北京为代表,数百万群众冲破重重阻挠,纷纷到天安门广场悼念周恩来。天安门广场成了白花的海洋,诗的海洋,空前绝后。

回忆、纪念、研究周恩来与现实斗争紧密相关,是群众与“四人帮”斗争的一个武器。其战斗性之强在历史上是罕见的。方铭作为1936年加入共产党的老党员,就是这千千万万人中的一员,并且坚持终生,成为周恩来研究事业的当之无愧、名副其实的开创者。

初识方铭

粉碎“四人帮”后,中共中央恢复了中央党校。1978年3月,我从北京33中学被调到中央党校党史教研室工作。时任社科院院长的胡乔木提出和中央党校一起合编一部《毛泽东传》,并为此专门成立了《毛泽东传》编辑小组,组长廖盖隆,副组长缪楚黄。廖盖隆曾撰写《中国人民解放战争简史》,50年代任朱德的秘书。缪楚黄是中央党校党史教研室副主任,1943年参加革命,1956年33岁时编著的《中国共产党简要历史》,成为胡乔木编写的《中国共产党的三十年》之外,最重要的党史图书。缪楚黄从党史教研室选调陈威、徐和德及我三人参加这个工作。陈威是胡华的研究生,徐和德是“文革”前北京大学的教师。我于1968年从北京大学政治系毕业,当时34岁,比他们都小。因为我在中学工作时曾写过10万字的党史教案,在周恩来逝世后收集了有关周恩来的7000多张卡片资料,所以缪楚黄让我参加了这个小组。当时《毛泽东传》小组先在中央党校的主楼,后搬到南院办公。

1979年3月,小组搬到前毛家湾一号院办公,我们一般习惯称这个院为“毛家湾”。毛家湾原是林彪居住和办公的地方,当时是毛泽东著作编辑出版委员会办公室所在地。这个办公室同时也负责中央文件和重要文章的起草工作,“两个凡是”的社论就出自这里。最初,康生的秘书李鑫任办公室主任,1978年12月中共十一届三中全会后,胡乔木任主任,李琦任副主任。

1979年4月,我们到毛家湾没几天,中央顺应群众要求,决定编辑出版《周恩来选集》上卷。为此,以毛泽东著作编辑出版委员会办公室的人员为基础,成立了“周恩来选集组”,调1947年至1957年曾任邓颖超秘书的陈楚平为组长,同时调来的还有十多个同志。廖盖隆、缪楚黄和他们都熟悉。这些人虽然来自不同的单位,但都一副久别重逢的样子。年龄大的人多,一看就是重新分配工作的老干部。非常突出的是两位常常同行的女同志,一胖一瘦,衣着朴素,待人慈祥,一见面就跟我打招呼。

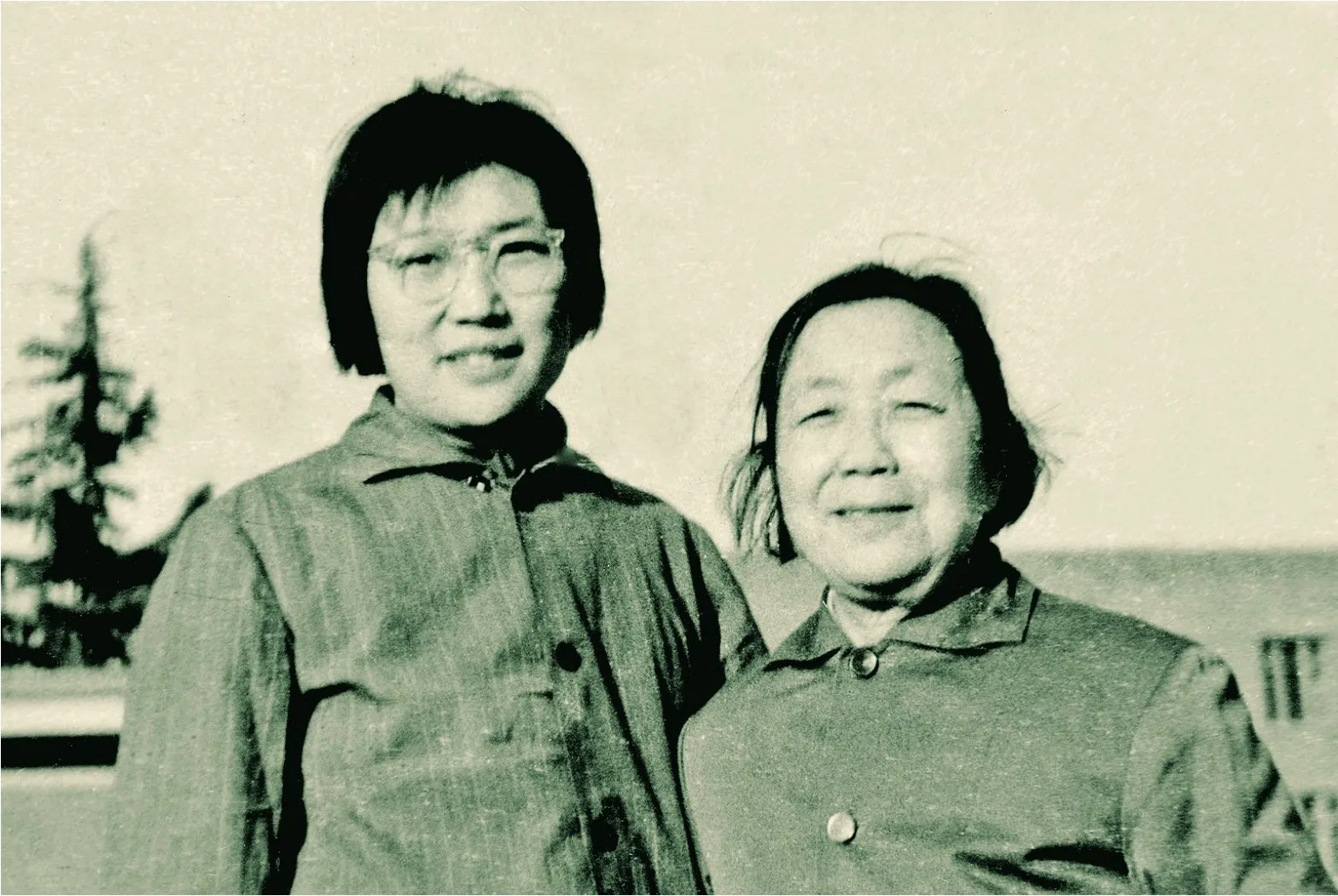

很快,我知道胖的女同志叫陈楚平,为人爽朗。她原来是邓颖超的秘书,曾在全国妇联工作。瘦的叫方铭,是胡乔木的妹妹。她说话细声细气,走路也比较慢,身体有点弱。因为她们早就自发组织起来研究周恩来,所以一同进入毛家湾。

不几天,机关全体有二三十个人了。女同志在小礼堂开会纪念三八妇女节,因为大伙不熟悉,有点隔阂,挨着墙坐成一圈。方铭讲1936年3月8日在上海游行纪念三八妇女节的情况时,我才知道她是土地革命战争时期的干部。后来和方铭一起参加《周恩来选集》的编目后,看到一本书上写着她是李林的引路人。李林是晋绥的女英雄,壮烈牺牲。我从小就听妈妈讲过李林的故事。我问她:这是你吗?她淡淡一笑,说:是。这些事更增加了我对她的敬意。

一天,廖盖隆参加胡乔木召集的会,回来对我说:我们要出《周恩来选集》,乔木问,你们谁有人可以推荐?我推荐了你。但是他马上说:海文,你得安心工作啊,我什么时候让你走,你才能走。我一听可以参加编辑《周恩来选集》的工作,真是喜出望外,爽快地说:行。我很荣幸参加这个工作,主要是参加《周恩来选集》前期篇目的讨论编目及注释工作。这个工作很重要、很光荣。

转眼到了夏天,一天李琦碰见我,问:你干吗呢?我说:没什么事,在看文件。他马上让我参加讨论《周恩来选集》目录的会议。从此,我正式开始参加编辑《周恩来选集》的工作,开始专业研究周恩来。

讨论会在原来林彪的会客室,即现在的一号会议室。一张大桌子,周围是一圈高背椅子,靠墙是一圈大的矮沙发。李琦、廖盖隆、陈楚平、方铭、郑新如、龚育之、郑必坚、吴玉章、李艺之、韩荣章等领导、专家坐在前面。他们面前都有稿件,就我没有。我一个人坐在后面的沙发上。讨论周恩来的文稿,一篇一篇地过,研究是否可以上选集。那时大家思想解放,畅所欲言,争论有时很激烈。能插上话的地方,我也发言。

我在根据地长大,从小就喜欢党史。“文革”时,北大是运动的中心,全国、北京市各单位的大字报都往北大贴。因为家里出事,不能参加任何一派,有很多时间,我就看大字报,常常看到半夜。铺天盖地的大字报,使我不仅了解全国各地的运动情况(这是我研究“文革”历史的基础),更看到以批判为由公布的大量干部档案。这些档案有歪曲、篡改之处,但也有许多难得一见的党史资料,看多了自然能辨真假。这些资料包含大量信息,有重要价值,使我看到历史的复杂性、多面性,由此产生很多疑惑,常常思索为什么。

粉碎“四人帮”后,身上的枷锁没有了。当时我的想法是:十年没有讲话了,现在有机会在这样重要的岗位上工作,一定要发挥作用。工作中发生争论在党内是正常的,“文革”破坏了这个好的传统。现在粉碎了“四人帮”,必然会恢复优良的传统,所以敢说话,不怕得罪人。还有,我年龄小,说错了没关系,改过来就是。虽然我坐在后排,但大胆发言,参与讨论。在这个过程中方铭发现了我对党史比较熟。参会的同志基本都是土地革命战争后期或者抗日战争、解放战争时期的干部,他们并不熟悉大革命、土地革命战争前期的事情。方铭有些话不好说,就回过头来,拿眼睛看着我。她一看我,我就明白,马上找机会发言,直言不讳地表达意见。

一天散会后,方铭将我领到她的办公室,拿出周恩来给贺龙的信,就是收在《周恩来选集》中的《关于湘西苏区发展的几个问题》一文。可能是原件,像传单一样破旧的纸,字迹模糊。她告诉我,师大教师韩荣章凭着自己的学识,猜出了六七个字,将文件复原。后来从档案馆找到了字迹清楚的文件,果然一字不差。我体会她的意思,是告诉我学无止境,要我不断努力提高。

闲谈中她说过,她在革命博物馆上过班,1977年革命博物馆举办了周恩来展览;后来又到近代史所工作,是从近代史所过来这儿的。

经过一个多月,编目基本确定。有人编辑选集的文章,有人做注释。我被分到注释组,和李艺之一起负责党史人物和事件的注释。那时,注释工作按照《毛泽东选集》的规则,对每个人物作一个小传,对事件的叙述要完整、准确、精炼、恰当。政策性很强,要求严格。

李艺之是抗战胜利前后参加革命的同志。分工时,我对他说,你在家查资料,我年轻,到外面找资料、访问。当时党史资料有许多空白点,如八七会议的地点、遵义会议召开的时间都不清楚。许多人物都没有听说过,更不清楚其历史了。我一趟一趟地到中央组织部查干部档案,寻找线索,采访当事人。

正式成为方铭的部下

1980年5月,中央决定将毛泽东著作编辑出版委员会办公室改组为中央文献研究室,下设周恩来著作研究组、周恩来生平研究组和注释组。陈楚平任周恩来著作研究组组长、室务委员,方铭任周恩来生平研究组组长。后来著作组和生平组这两个研究组(局级单位)合并为周恩来研究组,方铭是负责人之一、顾问。周恩来研究组下设著作小组和年谱生平小组。我一直在方铭领导下工作,从一般工作人员到年谱生平小组副组长、组长,周恩来研究组副组长。我的成长与方铭密不可分。

历经一年紧张工作,1980年6月24日《周恩来选集》上卷出版。在《毛泽东选集》之后,中共中央决定编辑出版的第一部中央其他领导人的著作就是《周恩来选集》。《周恩来选集》印数累计超过335万册。《周恩来选集》的出版和随后编辑出版的刘少奇、邓小平、陈云等领导人的选集或文选,证明中国共产党中央是集体领导,毛泽东思想是以毛泽东为主要代表的中国共产党人集体智慧的结晶,是一个全面的、完整的、系统的思想体系。周恩来、刘少奇、朱德、任弼时等许多领导人对其形成和发展都作出了重要贡献。这既是中国共产党在粉碎“四人帮”后重新明确的一个重要认识,也是增强全党凝聚力,提高全党理论水平的重要举措。

《周恩来选集》出版以后,还要编辑其他领导人的选集,室里决定注释组离开周恩来研究组,成为单独的一个局级单位。方铭提出:李海文留在周组,李艺之到注释组。事后,她告诉我,是用李艺之换的我,她希望我留在周组工作。她还家访,看望我的母亲,并一起攀谈。事后回想,方铭一直在多方面观察我、考察我。

这样我就留在了周组,开始做《周恩来年谱》的编撰工作,正式成为方铭的部下,从此和她接触更多了。

在毛家湾工作已经快两年了,廖盖隆、缪楚黄、陈威、徐和德都先后离开了毛家湾,我却仍是从中央党校来的借调人员。1980年夏秋,中央党校第一次评职称,经室、校两级讨论同意我评为讲师。再拿回室里征求意见时,有人向原党史教研室主任李践为提出意见。我在党校时,他还没有工作,不认识我。他在会上反对,因此我没有评上。回去领工资时,室主任马齐彬找我谈话,说,你老不在,为你说话不是,不为你说话也不是,你回来吧。我向方铭汇报,她征求我的意见。我当然愿意在周组工作,但是从小养成了听组织话的习惯,我还是表示服从组织安排。很快,方铭找了李琦。正好中央开会,在会上李琦说服了冯文彬。1981年春节前后,我正式调到中央文献研究室。

1980年3月开始起草第二个历史决议,即《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,我室龚育之、郑必坚、杨增和等不少同志参加起草工作。当年秋天,全国4000名高级干部在各地讨论《决议》草案。我室不少司局级干部参加,周组除陈楚平、方铭外还有其他人参加。当时,一些人对周恩来在“文革”中顾全大局的做法不理解。

那时,我们也经常讨论《决议》的过程稿。讨论时,我愤愤不平地说:活着的人要为死去的同志说几句话。我认为决议对周恩来的评价不够。我非常同意陈云同志说的:没有周恩来,“文革”后果不堪设想。

陈楚平、方铭曾参加4000人讨论,旁听审判。她们在第一线自然压力更大。1980年12月22日,陈楚平在和康克清大姐通电话时,突然说:我不好。放下电话就去世了。陈楚平突然离世,对周恩来研究组无疑是雪上加霜。

1980年9月29日,五届全国人大常委会第十六次会议决定,成立最高人民检察院特别检察厅和最高人民法院特别法庭,审判林彪、江青反革命集团案中江青、张春桥、姚文元、王洪文、陈伯达、黄永胜、吴法宪、李作鹏、邱会作、江腾蛟等10名主犯。林彪、康生、叶群、谢富治、林立果、周宇驰6人已死亡,不再追究刑事责任。特别法庭由中华人民共和国最高人民法院院长江华任庭长,由35名法官组成。在江华主持下,11月20日开庭审判。消息传出,大快人心,人们奔走相告。

经过两个月零七天,开庭42次,有6万人直接旁听。法庭严格按照刑法、刑事诉讼法的规定,对起诉书指控犯罪事实进行调查,先后向10名被告出示和宣读了经过鉴定、验证的原始书证和物证共615件次,通知和传唤被害人、证人共49人出庭陈述和作证。煤炭部副部长钟子云在作证时为周恩来说了公道话。

钟子云作证的缘由是这样的:1966年12月24日,中央文革小组的戚本禹到北京矿业学院发表了一篇煽动性的讲话。“你们炮轰煤炭部一小撮党内走资本主义道路的当权派,做得很对!做得很好!而要打倒这一小撮党内走资本主义道路的当权派,我们的这个炮火还不够,还要集中炮轰,狠狠地打击!”在戚本禹的公开煽动下,造反派对已经被非法扣押的张霖之部长的迫害急剧升级,大小批斗会一场接着一场,对张拳打脚踢一次比一次凶狠。在一个多月的时间里,张霖之几乎天天都遭受摧残。1967年1月22日,张霖之含冤死去。

钟子云在法庭上作证时说:在一次有煤炭系统各派群众代表参加的会上,周恩来眼含悲愤的泪水,手举张霖之遍体伤痕的遗照,声音哽咽地说:“这么一位出生入死的老同志,党中央候补委员就这么不明不白地死了,叫我怎么交代啊?!如果连一个部长的生命安全都没有保障,国家还有什么希望?那不真是‘无法无天’了?!”说到这里,总理竟一时语塞,良久说不出话来。

方铭从来不向我们讲讨论《决议》和法庭上的情况,但是,她特别给我讲了钟子云的发言。过了若干年,一天,她交给我一份钟子云关于东北问题的回忆稿,说是在北海碰到钟子云了。解放战争时期的东北问题一直有争议,是一个敏感话题,方铭交给我也是对我的信任。我退休后,主编的《中共重大历史事件亲历记》收入此文。

1997年,为纪念周恩来诞辰100周年,拍摄了《百年恩来》电视专题片,我任此片的历史顾问。特别请了钟子云到中南海工字楼前,讲“文革”期间周总理为了保护他们免受批斗,让部长们住在工字楼里的事。后来中央文革攻击周总理,说现在是“新文革与旧政府的矛盾”,攻击“总理包庇走资派”。部长们知道后说:我们不给总理添麻烦。他们主动离开了中南海。1999年钟子云病逝。

方铭手把手地教我们写《周恩来年谱》

1980年夏,我开始参与《周恩来年谱》的写作。这是许多人求之不得的工作,我当然十分珍惜。周恩来生平研究组组长方铭手把手地教我们写年谱,先让每个人试写三个月,大家讨论通过了,才能继续向下写。第一次讨论,我和马芷荪、熊华源等几个人都没有过。散会时我说了一句:我就这水平。意思是不想改了。方铭看了我一眼,没有说话。她不说话,就是批评。我回去硬着头皮重新看资料,再写。经一次一次的讨论,我逐渐明确了年谱的体例和注意的事项,终于试写成功,可以往后写了。

经过反复修改,我们终于写出了《年谱》第一稿,逐渐掌握了《年谱》的写作方法。不仅要言之有据,力求准确,还要兼顾生动,将电报等的一些内容以谱主活动的形式展现,并且要交代清楚必要的历史背景,处理好谱主活动与历史背景的关系。既不能以偏概全,还要繁简得当、突出谱主的活动。

20世纪80年代中期,我们将《周恩来年谱》上卷(1898—1949)初稿写出后,开始着手下卷(1949—1976)的准备工作。当资料、档案看得差不多时,周恩来生平小组为了达到“史料准确,立论公允”的要求,用了8天的时间集中汇报讨论。先由这段历史的拟稿人汇报自己看到的主要资料,廖心文第一个汇报,她负责青少年、大革命时期。一个年轻人负责土地革命战争的前期和“文革”时期。我负责土地革命战争的后期和解放战争时期。马芷荪、廖心文负责抗战时期。熊华源负责新中国成立后的1949年至1956年。廖心文负责记录。方铭、力平每次都参加。

汇报时,根据资料向大家介绍这段党史的重点,然后再介绍周恩来在这段历史的事迹、思想和在历史上所起的作用。其他同志根据自己看到的材料进行补充或纠正。我们不注重寻章摘句,而是关注重大历史事件、重要转折的前因后果,以达到宏观、整体把握。8天的讨论、研究,大家以诚相待,直言不讳,互相取长补短。经过争论,最终取得共识,不会像盲人摸象一样,只看到局部。从而对周恩来与中国共产党的有关历史,对周恩来一生的轨迹、对错、贡献有了整体的理解和把握,对周恩来的认识高度、深度有了很大的提升。这时再来写自己所承担的那一段年谱,力争做到“史料准确,立论公允”,心中就有底了。90年代,廖心文、熊华源、安建设给金冲及当助手,写《周恩来传》(下)时,廖心文告诉我:我找出咱们那时的讨论记录,太有用了。她经常翻看当年的那些记录,把其视为研究周恩来的宝贵财富。

在这个过程中,方铭一直要求大家言必有据,持之以故,史料准确,立论公允。周恩来研究组严谨细致的作风,得到了全室上下的认可。后来熊华源调到邓小平组、毛泽东组,做邓小平、毛泽东的年谱;廖心文当了第二编研部的主任、室务委员;安建设当了第二编研部的副主任。

带领我们采访,重视收集活的历史资料

1980年末,《周恩来年谱》试写成功后,向下写需要大量收集史料,方铭让我负责访问。

1981年4月9日,我将访问刘鼎的提纲交给方铭审查。她看后说:提了9个问题,他年纪大了,不能这样琐碎。有些问题不能问他,如周恩来和张学良延安会谈的情况,还有会谈后中央开会的情况,这些他都没有参加,要问他亲历的事情。最后定了八九个题目,刘鼎有选择地重点讲,很有收获。我整理后交方铭审定。

在方铭指导下,我知道事先要做周密的准备,包括熟悉历史情况,当时的不同意见,已经有的材料,还缺什么,要问什么,准备好提纲;还要了解访问对象的情况,他当时的职务,大概知道哪些事;最好也了解他后来的历史情况,如有时间可以再问什么问题;等等。这样谈话才不冷场,对方也愿意谈。因为很多同志都是部领导,工作很忙,约一次不容易。采访后要整理记录,整理记录时也要核对,进一步找资料。当时没有电脑,全是手写,记录定稿后还要抄一遍,再送其本人审阅。外出基本是骑车,出去一趟要争取办两三件事。

我平均一个礼拜访问一个人。先打听到线索,再写信,然后打电话定采访时间。

后来,方铭带领我们采访。1982年后,许多老同志退居二线,都愿意接受关于周恩来的采访。她专门在会上说:海文一个礼拜访问一个人,我原来认为太少了,现在看来不少,挺紧张的。她敢于当众承认自己以前的判断不当,这样的领导很少,我很感动。

为了写年谱和传记,她领着我们到处访问。1981年5月5日,她带我访问萧劲光大将,谈长征前的情况。萧劲光很重视,派秘书来接我们。后来,我们想请他谈海军建设,他没有答应,说档案都在,要我们去看档案。

7月起开始访问乔冠华,由方铭主持,每月一次,连续五六次。那时天气很热,没有空调,其他人是到与自己写的那段有关系时才去,我们不断地换人。乔冠华住在史家胡同,我去过两次(7月27日、8月26日),主要是方铭和乔冠华谈。有一次马芷荪也去了。章含之穿着有领子无袖的布拉吉进来接电话,是用上海话讲的。马芷荪是上海人,出来后说,那个电话里问章,乔冠华的结论出来没有?章含之说还没有。访谈时,乔冠华多次表示如能再给他看一些资料,他可以回忆得更多一些。方铭不吭声,只给他看公开刊物《新华月报》。方铭原则性很强,掌握政策好。

当时很多同志退下来了,周恩来研究组的会议室很热闹,经常有总理办公室的同志来座谈。总理办公室主任童小鹏是常客,副主任罗青长也来过好几次。成元功因住在黄城根北街,也常来常往,1981年9月还给我们介绍了转战陕北时周恩来的警卫员王还寿。王还寿一连谈了几次(9月19日、23日,10月16日),使我们了解、掌握了转战陕北时周恩来的情况和历史贡献。党中央转战陕北一年,解放战争从内线打到外线,白区形成第二条战线,是中国共产党历史发展的转折、关键时刻。整理的记录在1990年发表于《中华英烈》第3期。

方铭要求大家采访后都要整理记录。她看过后,将重要的打印出来,编号发给相关的同志和室领导,没有打印的也要交档案室保存。整理记录,使同志们很快熟悉了周恩来、熟悉了党史,同时也培养了大家的写作能力。廖心文一年整理记录30万字。访谈工作从一开始就正规、严格、有序。后来著作小组的同志将大部分访谈内容编成了三本书:《怀念周恩来》(1985年人民出版社出版)、《不尽的思念》(1987年中央文献出版社出版)、《我们的周总理》(1990年中央文献出版社出版),将其公布于众,推动了全国的周恩来和党史研究事业。但是,因史料太多,许多有关当时历史背景的细节,或不属于重大历史的一些细节都没有公布。现在看来,这些内容对后人了解、理解当时的历史也是很重要的。

与此同时,我们查阅了大量档案。为了做注释,我一趟一趟地到中央组织部看干部档案。写年谱、传记时,在中央档案馆一住就是几个月,为了节省时间,只有星期三、星期日才回家。研究历史就是靠资料说话,有多少资料说多少话。这些资料的可靠性、权威性非常重要。周恩来研究组出的《周恩来年谱》《周恩来传》在全室是头一份,周恩来研究组的经验对全室都有影响。中央文献研究室的研究人员埋头看档案,看资料,坐冷板凳,大家比的是谁看的档案多,各组之间在饭桌上互相交流、讨论,反复思考,所以功底特别扎实。

方铭要求大家访问时注意征集资料,征集的资料都交公,供大家使用,资源共享。大家一起研究讨论对某个文件的看法,并畅所欲言。这是周恩来研究组出人才的一大经验。中央文献研究室先后出了近十位部级干部不是偶然的。

为了方便大家使用收集来的资料,方铭非常重视资料的整理、保管。1981年12月15日到25日,在方铭领导下,郑淑云、我等4人将组里现有资料集中起来,进行三类整理,编成67卷,并进行初步编目、填写卡片。4个人的工作日加起来有30天。第一类,准备借阅的资料,按照历史时期及水利部、外交部等分成13类,每样一份,共25卷。第二类存档资料,有两种,第一种是访问手稿,第二种是第一类资料中多余的份数。第三类,有关周恩来的批示、讲话、著作。现在分为四卷:新中国成立前、1949年至1956年,1956年至1965年,1966年至1976年。

周恩来研究组的这个风气影响了全室,文献档案全面而完整。(未完待续)