基于商品规格等级的山慈菇本草考证及近现代文献研究

2022-09-27王晓宇郭俊霞张松林李青苗詹志来

王晓宇 罗 冰 吴 萍 郭俊霞 张松林 李青苗 詹志来

(1 四川省中医药科学院,成都,610041; 2 四川省道地药材系统开发工程技术研究中心,成都,610041; 3 中药材品质及创新中药研究四川省重点实验室,成都,610041; 4 中国中医科学院中药资源中心,北京,100700)

2020年版《中华人民共和国药典·一部》中,山慈菇的植物来源有3种[1]。历代本草中记载的山慈菇基原较复杂,描述详略不一,且将不同种植物合并收载,继而出现名实不符,品种混用。部分学者对山慈菇的入药基原进行考证,邴其忠和张本刚[2]认为古文献记载的山慈菇包括老鸦瓣和杜鹃兰,现收录的2种独蒜兰属植物均非山慈菇原植物;李琴华[3]指出现今将独蒜兰和云南独蒜兰作为山慈菇正品欠妥;熊兴军[4]则认为《本草拾遗》所载山慈菇为兰科独花兰,明代诸家本草将老鸦瓣与山慈菇相混淆,造成后世混乱;现有将百合科丽江山慈姑作山慈菇入药,纯属错用。综上所述,亟须从名称、基原、产地、采收加工等方面对山慈菇药材进行考证,进而为山慈菇的资源开发、商品流通及临床应用提供依据。

1 名称考证

山慈菇之名,始载于唐代《本草拾遗》,列于草部下品。其别名众多,本文对其命名进行分类考证。

1.1 以原植物形态命名 按植物形态命名的有“金灯”“鹿蹄草”“鬼灯檠”“算盘七”“人头七”“野白及”“太白及”等。《本草拾遗》载:“山慈菇根,一名金灯花。”[5]该描述与山慈菇来源之一杜鹃兰Cremastraappendiculata(D.Don)Makino相近,其花“常偏花序一侧,多少下垂,不完全开放,狭钟形”,外形似小灯,故有“金灯”之名。《经验方》载:“贴疮肿,以山慈菰,一名鹿蹄草。”[6]《是斋百一选方》载:“神仙解毒万病圆,……山慈姑(二两,洗,及鬼灯檠,金灯花根也)。”[7]地方又称“算盘七”“人头七”,推测与杜鹃兰“为总状花序,具5~22朵花”的形态有关。由于白及与山慈菇原植物均属兰科,外观、花形相近,又有“野白及”“太白及”之称。

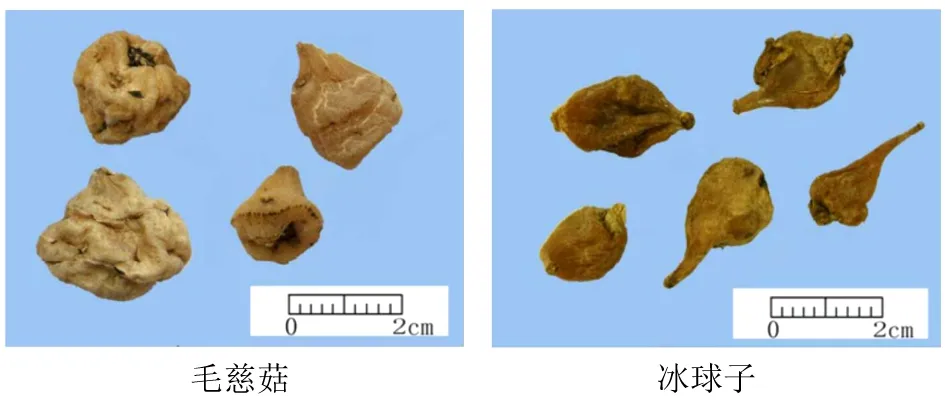

1.2 以药材外观命名 按药材外观命名的有“毛姑”“毛慈菇”“白地栗”“白毛姑”“朱姑”“水球子”“冰球子”“一粒珠”等,因其假鳞茎形似慈姑,色白,有毛壳包裹,后人遂有称“毛姑”“毛慈菇”,除去毛壳、毛絮后,又有“白地栗”“白毛姑”“水球子”“冰球子”“一粒珠”之称。其中“朱姑”之名推测与独蒜兰Pleionebulbocodioides(Franch.)Rolfe.(山慈菇基原之一)新鲜假鳞茎为紫红色有关。《滇南本草》载:“山慈姑,别名土贝母,草贝母,假贝母。”[8]推测与山慈菇的混用品老鸦瓣、丽江山慈菇外形与川贝母相似得名。

1.3 以生长环境命名 按生长环境命名的有“山茨菰”“泥冰子”“岩慈姑”“岩寿桃”“石龙珠”“泥宾子”等。因本品多生于常绿阔叶林、灌木林缘、腐殖质丰富的土壤、苔藓覆盖的岩石、或草坡稍荫蔽的砾石地而得名。

2 基原考证

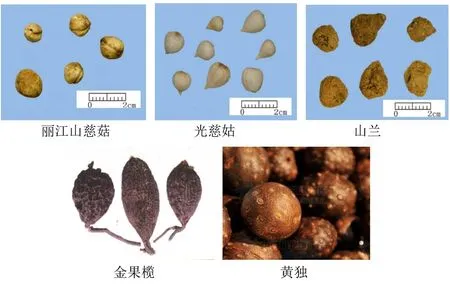

2.1 历代本草基原较多,普遍存在同名异物、品种混用现象 山慈菇入药,始载于唐代《本草拾遗》,因历代本草对其植物形态、地理环境等描述详略不一,且将功效相似的不同种植物合并收载,造成后人考证时的结论差异较大,存在较多的名实不符、同名异物现象。目前山慈菇曾认定的基原大致涉及5科(兰科、百合科、薯蓣科、石蒜科、防己科),8属(杜鹃兰属、独蒜兰属、郁金香属、山慈菇属、薯蓣属、石蒜属、山兰属、青牛胆属),9种植物(杜鹃兰、独蒜兰、云南独蒜兰、老鸦瓣、山慈菇、黄独、石蒜、山兰、青牛胆)。见表1,图1~2。

表1 历代本草中涉及的山慈菇基原

图1 《中国植物志》[10-13]附图(植物照片来源iplant.cn)

图2 山慈菇常见伪品、混用品[14]

2.2 唐宋时期,品种较明确 唐代《本草拾遗》曰:“山慈菇根,生山中湿地,叶似车前,根如慈姑。零陵间又有团慈姑,根似小蒜,所主与此略同。”[5]据文中对“根”“叶”的描述,历代多认为是其植物来源之一杜鹃兰Cremastraappendiculata(D.Don)Makino.,其“叶狭椭圆形、近椭圆形或倒披针状狭椭圆形,先端渐尖,基部收狭”“假鳞茎卵球形或近球形”与车前PlantagoasiaticaL.的叶片、华夏慈姑(别名慈姑)SagittariatrifoliaLinn.var.sinensis(Sims)Makino的根状茎相似;其中“零陵间(现今湖南宁远县东南部)”有“团慈姑”,通过“根似小蒜”及产地记述,学者多推测“团慈姑”为老鸦瓣Tulipaedulis(Miq.)Baker.[2-4]。随后五代《日华子本草》[15]、宋代《证类本草》[6]、《大观本草》[16]、《嘉祐本草》[17]中内容均与陈藏器《本草拾遗》所载类同。

2.3 明代之后,同名异物现象较多 明代《滇南本草》未对山慈菇的植物形态做具体描述,但附图与现百合科山慈菇属山慈菇IphigeniaindicaKunth.(别名丽江山慈菇)外观极相似[8]。《本草蒙筌》载:“山慈菇,俗呼金灯笼,多生沙湿地。初春萌蘖,叶如韭叶长青;二月开花,状若灯笼色白。瓣有黑点,子结三棱。立夏才交,其苗即稿。依时掘地可得,迟久腐烂难寻。与老鸦蒜略同,在包裹上分别。蒜则无毛光秃,慈姑包裹有毛。得之去皮,生焙任用。”[18]结合图3及生长环境、形态描述等可知,作者所载山慈菇应为老鸦瓣(别名光慈姑)Tulipaedulis(Miq.)Baker.。

图3 《滇南本草》《本草蒙筌》所载山慈菇同名异物考究

《本草纲目》载:“山慈菇,根状如水慈姑,花状如灯笼而朱色,故有诸名。【集解】[时珍曰]:山慈姑处处有之。冬月生叶,如水仙花之叶而狭,二月中抽一茎,如箭杆,高尺许。茎端开花白色,亦有红色、黄色者,上有黑点,其花乃众花簇成一朵,如丝扭成,可爱。三月结子,有三棱。四月初苗枯,即掘取其根,状如慈姑及小蒜,迟则苗腐难寻矣。根苗与老鸦蒜极相类,但老鸦蒜根无毛,慈姑有毛壳包裹为异尔。”[19]文中内容大多与《本草蒙筌》类似,但书中附图、花色、花序、花型的描述与明代陈嘉谟存异,邴其忠和张本刚[2]认为李时珍描述中“花有红、黄、白色,众花簇成一朵”符合石蒜属Lycoris Herb植物“伞形花序,花白色、乳白、奶黄、金黄、粉红至鲜红色”的形态,但二者花期不符,表明作者混淆了石蒜和老鸦瓣的植物学特征。《本草乘雅半偈》对山慈菇植株及花的描述仍与明代陈嘉谟一致,为老鸦瓣Tulipaedulis(Miq.)Baker.,其中“唯处州遂昌县(现浙江省丽水市遂昌县)者良”亦与老鸦瓣的主要生长区域(辽宁、山东、江苏、浙江等地)相符[20]。见图4。

图4 《本草纲目》所载山慈菇同名异物考究

至清代《本草备要》[21]、《本草从新》[22]中均有山慈菇“去毛壳用”“去毛壳”的描述,因杜鹃兰仅有毛无壳,而老鸦瓣鳞茎具毛壳,需去壳入药,故推测二者收载的山慈菇的原植物均为老鸦瓣。《本草纲目拾遗》载:“山慈菇,处州人以白花者良,形状绝似石蒜。濒湖于山慈菇解下注云:冬月生叶,二月枯,即抽茎开花,有红黄白三色。于石蒜集解下注:春初生叶,七月苗枯,抽茎开花红色。又一种,四五月抽茎开花黄白色。沈道人从遂安带有慈菇花一盆来,亲见之,其花白色,俨如石蒜花。据云:彼土人言无红黄花者,其花开于三月。而张石顽《本经逢原》慈姑下注云:开花于九月,则是以石蒜为慈姑矣。”[23]由文中“形状绝似石蒜”可知,作者已将山慈菇与石蒜区分,从对产地、生长期、外观的描述可推测所指山慈菇仍为老鸦瓣。《植物名实图考》载:“山慈菰,江西、湖南皆有之,非花叶不相见者。蔓生绿茎,叶如娥眉豆叶而圆大,深纹多皱。根大如拳,黑褐色,四围有白发长寸余,蓬茸如蝟。建昌土医呼为金线吊虾蟆,微肖其形。”[24]文中对植物形态的描述和附图,与之前本草中记述的山慈菇原植物杜鹃兰、老鸦瓣相去甚远,多考证为薯蓣科薯蓣属黄独DioscoreabulbiferaL.(别名黄药、山慈姑、零余子薯蓣、零余薯、黄药子)。见图5。

图5 《植物名实图考》所载山慈菇考究

2.4 近现代品种逐渐清晰,但伪品、混用品、地方习用品较多 《中华本草》认为山慈菇的原植物,结合疗效用法看来,应以《本草拾遗》记载的兰科杜鹃兰Cremastraappendiculata(D.Don)Makino的假鳞茎为正品[25]。见图6。

图6 《中华本草》《浙江药用植物志》所载山慈菇原植物

《新编中药志》认为,古时陈藏器所指的山慈菇应为兰科植物杜鹃兰,而李时珍所指的山慈菇除兰科杜鹃兰外,还可能包括百合科植物老鸦瓣Tulipaedulis(Miq.)Baker.[26]。目前商品药材中尚有将独蒜兰、云南独蒜兰的假鳞茎作为山慈菇入药的情形,但此2种植物在本草上未见收载。

《中药材品种论述》载:“山慈菇名见宋《嘉佑本草》,关于山慈菇的植物形态,历代本草虽有描述,但欠明确,故后世多有混乱。”[27]李时珍所说山慈菇,张宗绪考订其学名,认为系石蒜科植物稻草石蒜LycorisstramineaLindl.的地下部分。张氏考证与李时珍的描述的确很多相符之处,李氏谓“苗与老鸦蒜相类”,查《本草纲目》,“老鸦蒜”即“石蒜”之别名,且谓“花乃众花簇成一朵,如丝扭成”,此亦与石蒜属之花相类。且山慈菇在《本草拾遗》中又名“金灯”,《酉阳杂俎》云:“金灯之花与叶不相见。”按《图经本草》“石蒜”条苏颂曰:“或云金灯花根亦名石蒜,即此类也。”李时珍论石蒜云:“春初生叶如蒜秧及山慈菇叶。”可见李时珍所说的山慈菇与石蒜为同属植物,是有相当理由的;《植物名实图考》卷十九蔓草类所载的山慈菇又名“金线吊虾蟆”,观其附图系薯蓣科黄独,即今市售之黄药子类。

综上所述,山慈菇的基原在唐宋时期较为明确,为兰科植物杜鹃兰的假鳞茎,并将“山慈菇”与“团慈姑”进行了一定区分;明代增加了丽江山慈菇(地方习用品),老鸦瓣(光慈姑)等来源;并出现将老鸦瓣与石蒜属植物混用的现象,直至清代《植物名实图考》中收载的山慈菇实为异科异属植物黄独,与先前本草所载原植物形态大相径庭,表明古时山慈菇同名异物、异物同名现象较为严重,且品种混乱不清。近代以来,逐步确定山慈菇的基原为3种:兰科植物杜鹃兰、独蒜兰、云南独蒜兰的假鳞茎。

3 产地变迁

由考证可知,古时山慈菇的生境分布主要在江苏、浙江;且明代《本草品汇精要》以江苏省吴县为道地产区,之后产区扩大至江西、湖南、广西。近代以来推崇四川、贵州、云南地区所产的山慈菇。见表2。

表2 山慈菇的产地变迁

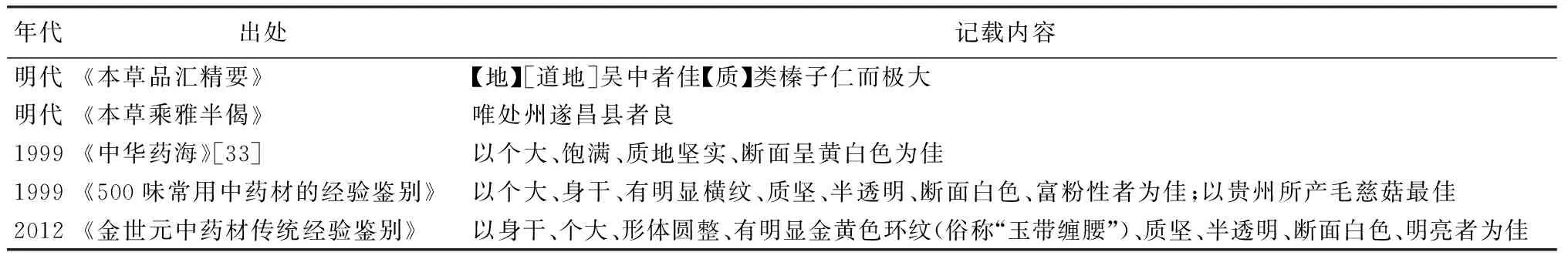

4 品质考证

经查古本草中山慈菇多以大小、产地判定优劣,近现代品质评价以身干、个大、形体圆整、有明显金黄色环纹、质坚、半透明、断面白色明亮者为佳。见表3,图7。

表3 山慈菇的品质评价

图7 药材鉴别点“玉带缠腰”

5 采收加工及炮制考证

5.1 采收加工 由考证可知,山慈菇的采收时间多为夏、秋二季,加工方法古时多晒干,现今为除去地上部分及泥沙,分拣大小,置沸水中蒸至透心,干燥。见表4。

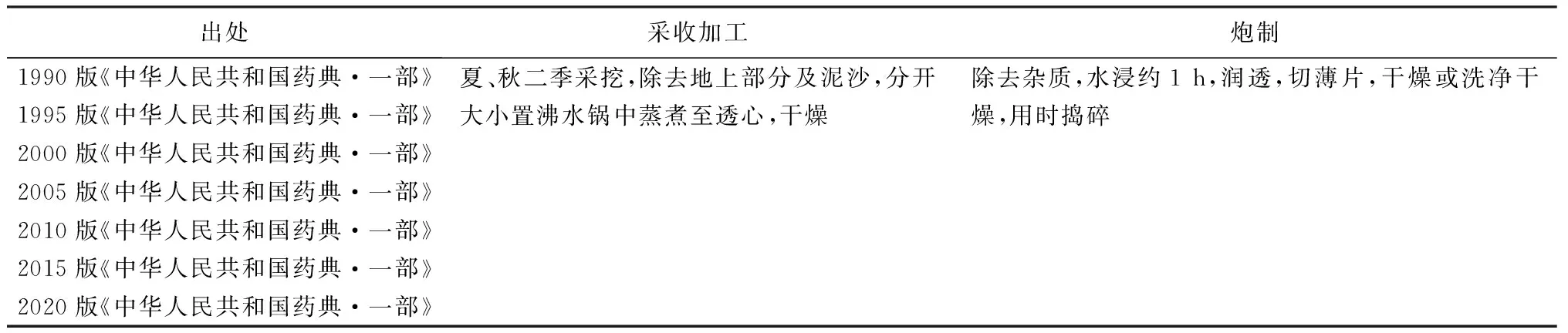

表4 山慈菇的采收加工

5.2 炮制 山慈菇的炮制始载于南宋《妇人良方》,至明代增加切制、焙制、醋拌及童便浸法[34]。现今多以净制生用为主。见表5。

表5 山慈菇的炮制

6 现有标准研究

6.1 《中华人民共和国药典》

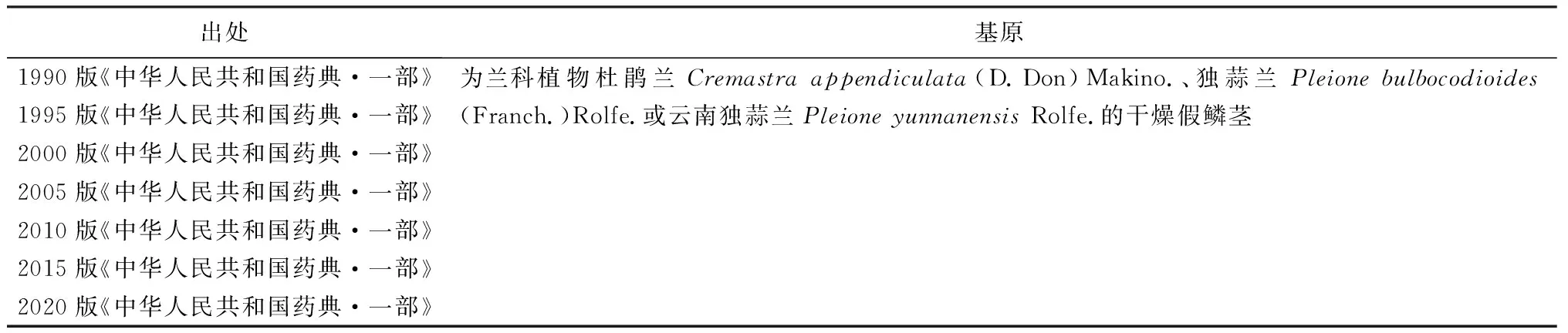

6.1.1 来源 1990—2020年版《中华人民共和国药典》均收载山慈菇,基原均一致[36~41]。见表6。

表6 山慈菇的基原

6.1.2 性状 自1990年版至2022年,历版药典山慈菇的性状多按“毛慈菇”“冰球子”分别描述,内容均相同。见表7,图8。

表7 山慈菇的性状

图8 《常用中药材真伪鉴别彩色图谱》[14]

6.1.3 采收加工及炮制 自1990年版至2022年,历版药典中山慈菇在采收加工、炮制方面的内容均无差异。

6.1.4 质量控制 自1990年版至今,历版《中华人民共和国药典》中山慈菇仅有2项质控指标:性状鉴别与显微鉴别。

表8 山慈菇的采收加工及炮制

6.2 地方标准

6.2.1 来源 山慈菇的基原在《上海市中药饮片炮制规范》1980年版规定为“兰科杜鹃兰的干燥假鳞茎”;《山东省中药饮片炮制规范》1990年版规定为“兰科杜鹃兰、独蒜兰的干燥假鳞茎”;2000年之后的地方中药饮片炮制规范中规定的基原与《中华人民共和国药典》保持一致。见表9。

表9 山慈菇的基原

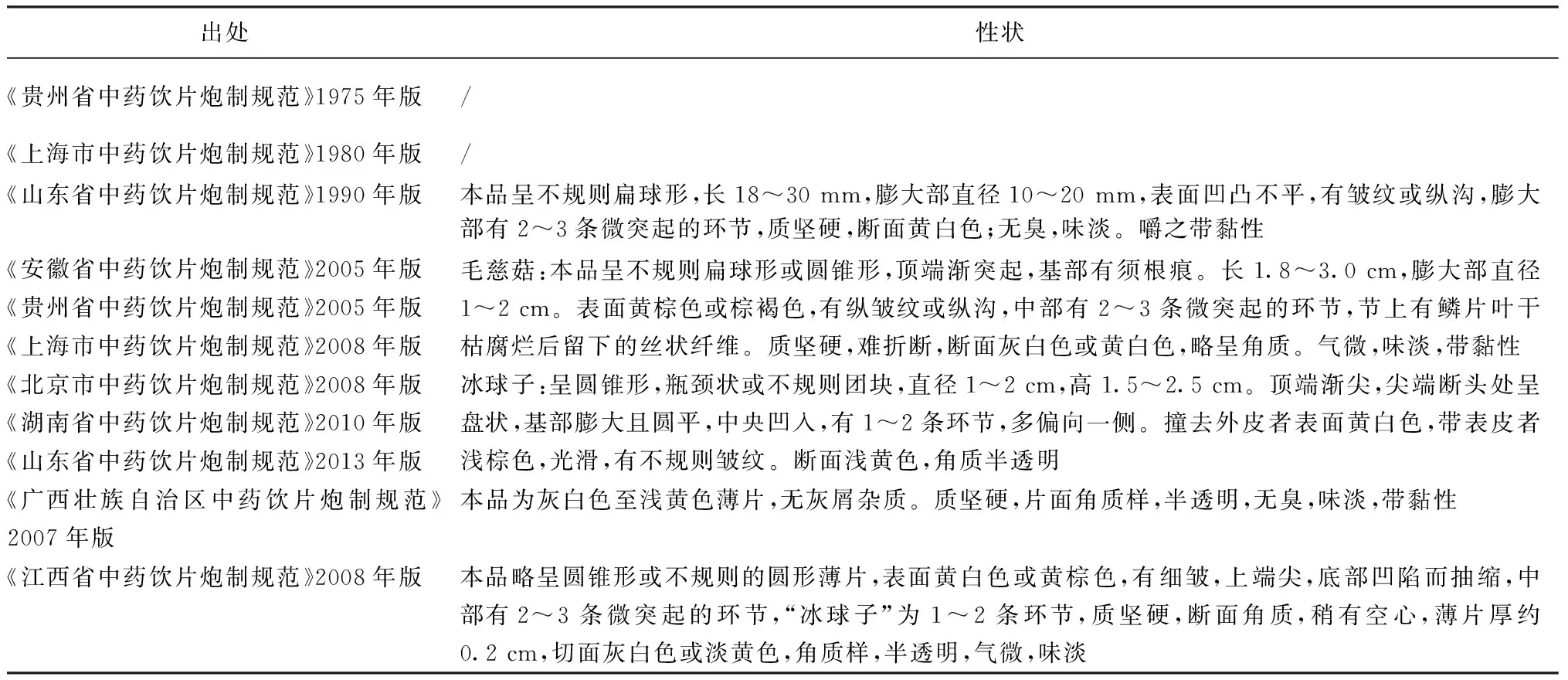

6.2.2 性状 《上海市中药饮片炮制规范》1980年版收载山慈菇饮片,但未做具体描述;《山东省中药饮片炮制规范》1990年版对山慈菇的性状描述与“毛慈菇”内容相似。2000年之后的地方中药饮片炮制规范中的内容与《中华人民共和国药典》基本保持一致,部分规范中仅对饮片性状进行了描述。见表10。

表10 山慈菇的性状

6.2.3 采收加工及炮制 历版地方标准、中药饮片炮制规范中,山慈菇的采收时间多为夏秋季节;少数有春季采挖的记述。加工方法为除去地上部分及泥沙,分大小,沸水中蒸煮至透心,干燥;炮制也多为净制,润透,切薄片,干燥。见表11。

表11 山慈菇的采收加工及炮制方法

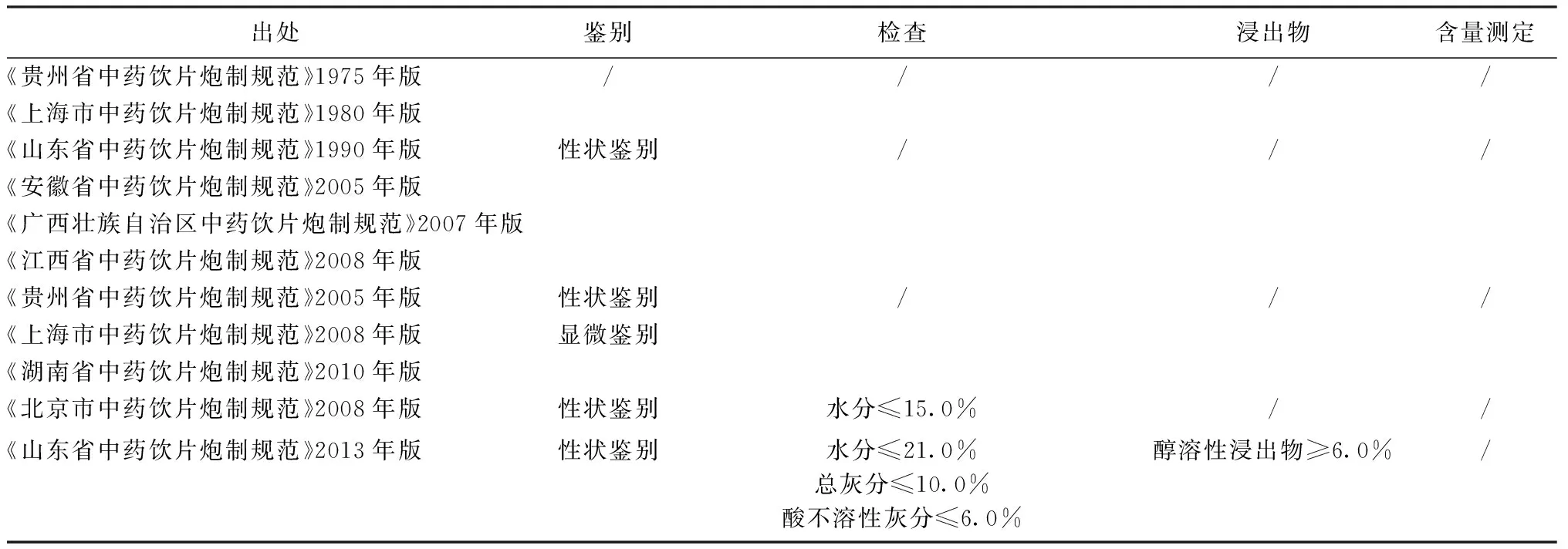

6.2.4 质量控制 1990年之前的地方标准及中药饮片炮制规范中,山慈菇项下均无质控指标;之后收载的山慈菇逐步增加性状鉴别、显微鉴别,水分,灰分检查,浸出物等指标。见表12。

表12 山慈菇的质量控制

7 规格等级研究

本研究对古本草及近现代文献、书籍进行查阅,其中《500种常用中药材的经验鉴别》载:“山慈菇的商品规格等级过去贵州产毛慈菇经四川集散,分为天、地、金、玉4个等级,现在山慈菇商品均为统货,不分等级。”《现代中药材商品通鉴》载山慈菇的商品规格等级“分四川毛慈菇1~3等或统装,贵州冰球子统装等规格。曾有毛菇王、提毛菇、统毛菇。亦有分天、地、金、玉4个等级的。”

结合主要产区调查,了解到山慈菇经产地加工后多不分等级,作统货销售。在全国主流中药材市场调查中发现,不掺伪品的山慈菇多为统货或依据大小进行分级,多为3个等级。

8 结论与讨论

综上考证,山慈菇的基原在唐宋时期较为明确,正品多为兰科植物杜鹃兰的假鳞茎,同时将“山慈菇”与“团慈姑”进行了外观区分;明代后增加老鸦瓣(光慈姑),丽江山慈菇(地方习用品)等来源,并将百合科老鸦瓣Tulipaedulis(Miq.)Baker.与兰科杜鹃兰Cremastraappendiculata(D.Don)Makino混用,且混用历史较久。由于二者性味、功效存在差异,杜鹃兰为小毒,老鸦瓣毒性较大;且丽江山慈菇在云南作为山慈菇习用品时间较长,极易中毒,因此临床应用时亟须将不同品种加以区分鉴别。后《本草纲目》又将老鸦瓣与石蒜属植物形态相混淆;至清代吴其浚《植物名实图考》中将异科异属植物黄独作为山慈菇药材来源,与先前本草所载内容大相径庭。综上表明,古时山慈菇同名异物、异物同名现象严重,且品种混乱不清,混、伪品较多,至近代逐步确定山慈菇的基原为现行《中华人民共和国药典》山慈菇的3种植物[1]。

鉴于历代本草中山慈菇来源复杂,但均以兰科植物杜鹃兰作为主流品种,且杜鹃兰“玉带缠腰”的性状特征较易鉴别,因此选取杜鹃兰作为山慈菇入药,具有历史参考依据和较大的资源开发潜力。

历代本草记载的山慈菇均以江苏、浙江为佳,之后产区扩大至江西、湖南、广西,近代以来推崇四川、贵州地区所产,尤以贵州量大。山慈菇传统采收在夏秋六至八月采挖,除去地上部分及泥沙,分大小置沸水中蒸煮至透心,干燥;药用部位均为假鳞茎,主流炮制品多为生品。

依据现有标准,山慈菇的质量控制内容较少,《中华人民共和国药典》至今未规定含量测定指标,崔保松等[42]采用反相高效液相色谱法测定独蒜兰和云南独蒜兰中双[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯-2-葡萄糖苷(Dactylorhin A)和双[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯(Militarine)的含量,Dactylorhin A和Militarine均属丁二酸苄酯苷类成分,该化合物具有延缓衰老,改善学习记忆能力的作用,可反映独蒜兰和云南独蒜兰的化学特征。管伦兴和储益平[43]对山慈菇的伪品丽江山慈菇中的秋水仙碱进行含量测定,由于山慈菇混伪品中老鸦瓣、丽江山慈菇中均含有该成分,且内服易中毒,可作为山慈菇药材与其混伪品的区别点。王萌萌等[44]建立了山慈菇中总黄酮的含量测定方法,并优化提取工艺,此条件下山慈菇中总黄酮的平均含量为2.74 mg/g。田昌海等[45]建立了山慈菇多糖的含量测定方法,测得多糖含量为14.48%。历代本草可知山慈菇药材伪品、混用品及地方习用品较多,亟须明确山慈菇不同基原的特征性品质指标,同时结合商品规格等级,进一步提升山慈菇药材的质量标准,从而促进药材整体的优质优价,有效用于临床应用及安全性评价。