CBL在DNA损伤与修复教学中的应用

2022-09-27梁成钦高进涛周先丽

梁成钦 高进涛 朱 华 周先丽

(桂林医学院,广西 桂林 541199)

0 引言

医学分子生物学几乎是包含所有生命和医学科学研究工作中需要用到的理论知识和实验技术,是生物医药相关专业研究生的一门重要课程,对于促进研究生的科研创新能力培养及学术研究工作顺利开展都具有重要意义。其中DNA损伤与修复是该课程中重要的章节,对于学习和理解分子生物学常用技术、基因诊断与基因治疗、疾病的分子生物学等章节具有重要作用。传统的教学模式,教师常常采用本科阶段以教为主的教学模式,而对于研究生来说自主学习能力和创新能力的培养,在科研和临床实践中能否应用所学知识解决实际问题尤为重要。

案例教学法(CBL)是以教学目标和内容为依据,以典型案例问题为核心的教学模式。CBL历史悠久,在二十世纪二十年代,美国哈佛商学院首先倡导该方法,经过多年推广,案例教学法在我国各个教育行业中广泛应用,取得了明显的成效。与传统教学法相比,案例教学法的优势主要表现在以下两个方面:一方面重视师生之间,学生之间的交流,通过案例和实践能够促进师生关系及团队合作,案例教学的主要组织形式是通过小组合作,为了达到学习目的,组员之间需要团队合作,在这个过程中,所有成员相互沟通、相互尊重、相互理解,最后共同分享成果;另一方面强调以学生为教学活动主体,从以往“以教师为中心”的教学方式转变为以“学生为主体,教师为主导”的新型互动式教学方式,可让学生通过主动探索、分析、循证,教师有针对性的指点,加深理解基础知识并运用到实践当中。案例教学法是一种实践性、开放式的教学方法,在医学院校,它以问题为基础,通过对典型临床案例的分析与讨论进行教学,培养学生独立思考解决问题的能力,并掌握相关的理论知识和基本技能。因此,为了提高研究生医学分子生物学课程的教学质量,结合本校学生实际情况,笔者将案例教学法应用到该课程的教学中。本文选择DNA损伤与修复这一章,将CBL融入医学分子生物学教学中,为进一步教学改革提供理论依据。

1 教学内容及临床案例的选择

医学分子生物学是一门比较抽象,较难理解和学习的学科,采用案例教学法可促进学生自主学习并更容易理解相关理论知识。DNA损伤与修复这一章主要内容包括DNA损伤、DNA损伤的修复、DNA损伤及修复意义这三个部分。其中DNA损伤的修复方式是学生需要重点掌握的部分。如何将DNA损伤修复障碍与疾病和科研相关联是本章教学需要解决的主要问题。DNA是人体内携带和传递遗传信息的重要遗传物质。本章的内容与多种遗传或有遗传倾向的疾病相关,该章节内容对研究生后期的临床科研实践有着重要的指导作用。因此,笔者选择了一例国内着色性干皮病病例文献资料,将其编写成教学案例,通过导入该案例引导学生探索DNA修复缺陷与着色性干皮病的关联。

2 案例的编写

DNA是人体内最重要的遗传物质,然而受各种内外因素的影响,DNA损伤不可避免。通常DNA损伤与DNA损伤修复之间是一种平衡的关系,一旦这种平衡关系被破坏,就会引发疾病。DNA修复系统如何通过过多种途径对已经改变的DNA分子进行修复,是医学分子生物学课程中DNA损伤与修复一章需要重点讲述的内容。结合学习内容,为使学生更生动和深入地理解和掌握相关知识点,以我国一例着色性干皮病病例作为案例素材,将案例及相关问题分病史、辅助检查、医嘱及随诊三个阶段描述。在案例的撰写过程中,首先引导学生分析病史,将DNA损伤与修复与临床病例相联系进行学习;其次提示学生结合本章内容探讨疾病的发病机制,了解如何通过DNA测序、PCR等技术诊断着色性干皮病;最后引导学生考虑如何与患者沟通,关怀特殊患者。具体的案例及相关问题分如下所述:

第一阶段:病史及相关问题

患者,女,13岁,1岁时,面部、手、前臂等皮肤暴露部位出现黑褐色斑点,渐延至躯干等非暴露部位。8岁时,出现视力下降(左眼:0.5;右眼:0.8),近几年全身皮肤色素异常逐渐加重。家族史:家族无相同疾病,其父母否认近亲婚育史。体格检查:除先天性髋关节发育不全,体温、呼吸频率、脉搏、血压等均在正常范围。皮肤干燥,弥漫大小不同的浅褐至黑褐色色素沉着及减退斑,色素沉着斑,部分融合成片;鼻根部局部皮肤轻度萎缩,可见一直径大小约为4~5 cm大小色素减退斑;口唇黏膜脱屑、干燥,有散在斑点状萎缩。根据上述病例,教师提出以下两个问题,并从启发学生对疾病的诊断方法入手,激发学生对DNA损伤与修复与疾病关系的探索。具体问题如下:

(1)请问患者可能是什么疾病?

(2)如何确诊该疾病,还需要做哪些检查?

通过以上2个问题,启发学生如何通过理论知识诊断疾病,思考相关疾病的确诊需要通过哪些方法?

第二阶段:进一步检查结果及问题

为了进一步确诊对该患者进行辅助检查:角膜内皮镜检查显示内皮细胞数目减少;光学相干断层扫描、彩色眼底照相、裂隙灯等检查均正常。病理检查结果(右腋窝色素沉着斑组织):表皮角化过度,棘层变薄,颗粒层消失,基底细胞色素沉积,真皮乳头层可见血管周围少量炎性和噬色素细胞。采集患者及其父母血样,进行DNA测序和分析。基因检测结果:患者XPC基因(NM_004628.4)存在c.299+1_299+3delGTG&c.1399C>T(p.Q467X)复合杂合变异,其父母均为杂合子。诊断:①先天性髋关节发育不全;②着色性干皮病(C组)。根据以上描述,结合课本理论知识,导入以下问题:

(1)简述皮肤组织的分层、细胞的种类、形态及功能。

(2)请叙述着色性干皮病的发病机制。

(3)请问除着色性干皮病外,还有哪些疾病会导致皮肤色素异常?如何鉴别?

(4)可以采用哪些分子生物学技术诊断该疾病?请简述其原理。

(5)常见的DNA修复途径有哪些?

通过以上5个问题,启发学生如何通过进一步的检查确诊着色性干皮病,并探讨其发病机制,如何进行鉴别诊断,并结合相应的分子生物学技术深入学习,将理论与应用联系起来。

第三阶段:医嘱及问题

主治医生嘱家属协助患儿严格防晒,定期随诊。随访1年多,由于确诊后家属配合,采取了严格的防晒措施,患儿原皮损无明显进展,未见新发皮损。根据以上描述,导入以下问题:

(1)简述着色性干皮病的治疗原则。

(2)简述有关着色性干皮病的最新研究进展。

(3)如何对罕见病患者进行人文关怀和心理疏导?

通过以上三个问题,促进学生查阅文献,了解相关疾病的治疗方法和最新研究进展。另外从启发学生“医者医病更要医心”方面着手,引导学生认识到对于一些特殊的病人,除了生理上的疾病需要医治外,由其导致的心理上的问题更需要得到关注。

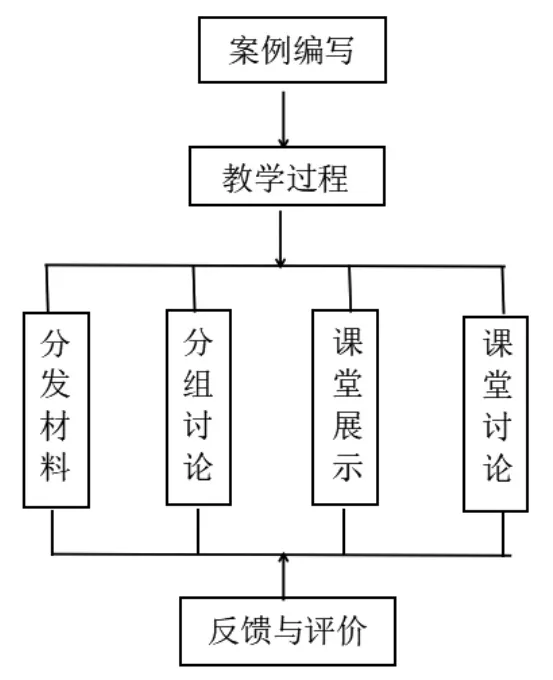

3 案例教学法的实施

因学习该门课程的研究生包括多个不同专业,要顺利开展相关教学活动,需要组织学生提前做好安排,具体的实施流程图(见图1)与步骤如下:

图1 案例法教学流程图

(1)分发案例及材料。教师联系学习委员建立医学分子生物学课程的QQ群,提前两周将案例以及相关资料(包括视频,文献)上传群共享供所有学生下载,在课堂上对学生提出相应的要求以及完成时间,学生对具体如何实施有不懂的地方与教师充分沟通。安排一名学习委员按照每组6~7人根据同学们自主意愿组建小组,强调小组成员合作的重要性。各小组可以通过自荐或投票选出组长,由组长组织各成员讨论如何分工合作,列出简单的分工方案(数据与资料的收集、资料分析与问题细化、PPT制作、汇报)和完成时间。

(2)小组课后讨论。各小组成员在规定的时间内将各自完成的工作交给各组长汇总整理,组长应按时督促小组成员工作,确保成员完成工作质量。小组成员初步完成各部分工作,由小组长组织,对问题进行初步的讨论,最后由小组选定成员根据案例问题制作PPT。有问题与老师进行线上沟通,老师给予指导,协助修改PPT。为了防止PPT播放效果差,汇报人紧张、时间控制不合适等情况的发生,各小组自行安排时间进行PPT预排练。

(3)课堂成果展示。在两周后,由老师主持,各组抽签决定汇报顺序,各组派代表对PPT进行汇报,同时解答老师和其他组员的问题,汇报时间和解答提问的时间约20分钟,解答由小组所有成员共同完成。在汇报的过程中,教师应提醒学生控制好时间,以免因时间问题影响进度。同时在汇报的过程中老师也应引导学生主动提问和回答问题,激发和鼓励学生的参与积极性。汇报结束后,各组成员相互讨论、辩论,在这个过程中老师要及时引导学生,对重点问题进行深入探讨,最后上传PPT到群共享,以方便其他同学评价和学习。

(4)总结和评分。课堂成果展示结束后,对学习结果的评价主要分为三个部分:各组内学生相互评分(20%),组与组之间相互评分(30%),同时教师对各组学生评分(50%),为防止滥竽充数的情况,各组同学对于组内同学参与的积极性和认真程度比较清楚,因此纳入评价体系中。组间的互评主要从PPT的制作,汇报的条理性、汇报时间的控制、回答问题的准确度、团队合作是否默契等方面给予评价。教师除了组间互评的评价标准外,同时也从同学们对案例相关问题解释准确度,对理论知识的理解掌握程度方面进行评价。该成绩纳入平时成绩的一部分,同时要求学生进行课后总结。

(5)问卷调查。由老师制定相关问卷,对学生专业、上课形式、学习效果、课堂效果、考评制度等进行调查。教师收集调查问卷,并对问卷进行统计和反思。

4 教学反思

我国近代教育家陶行知先生说过:“不是教书,不是教学生,乃是教学生学。”近年来,分子生物学发展迅猛,新手段、新技术层出不穷,医学分子生物学作为一门重要的课程,教师不仅仅是要传授专业理论知识,同时要培养专业基础知识扎实从事科学研究工作的创新型医学人才,迫切要求对课程进行教学改革,以满足培养学生创新和实践能力的需要。临床案例利用分子生物学理论和技术,对临床疾病发生、诊断与治疗进行分析,可使学生将理论和临床相结合,培养学生的临床思维能力。因此我们通过选择一例国内着色性干皮病的临床案例,替代传统的以教师为教学活动主体,学生被动学习的教学模式,在教师引导下,学生对相应临床情景展开分析和讨论,促进师生交流,充分调动学生积极性。

然而,在实施过程中也应注意一些问题:(1)案例的选择和问题设置的重要性。因为分子生物学技术和相关知识发展迅猛,教材无法跟上其更新速度。研究生在课程学习阶段结束后,即将进入各自的课题研究,在开始课题实验操作之前,需要大量查阅文献,收集资料,因此在选择案例时,既要与临床和教材内容密切相关,也要考虑相关研究的最新进展,同时提供了参考文献,并要求学生查阅。(2)教学设计体现思政。作为老师,教书育人,不能只重视教书而忽略育人,医学院校的研究生就业后多从事医药相关行业,为人类身心健康奋斗,医患之间的沟通交流如何体现了人文关怀尤为重要。 近几年,我国医患关系日趋紧张,造成医患关系紧张的原因较多,其中医学人文教育的缺失是导致医患关系紧张的重要原因,培养医生和医学生的人文精神迫在眉睫。因此为师者,不仅要引导学生树立正确的价值观,也要引导学生以患者为中心,换位思考,对患者的要求和权利进行关注和关心。另外,分组讨论也考验组长的组织能力和同学之间的团队合作精神,这直接影响到各组的最终成绩,所以团队合作启发学生对合作精神的理解,也是一个重要的思政元素。(3)重视学生的反馈意见。教学效果的好坏不能仅通过成绩的好坏来评价,学生对教学的认可也十分重要。研究生往往包含多个专业,各学生研究的方向各有不同,学生较关注与其课题相关的医学分子生物学内容,教师可以通过线上线下给予指导,促进师生间的沟通与交流。另外还可以制定相关调查问卷,收集意见,并进行深入研究。(4)多种教学方法相结合。单一的教学方法改革也许达不到预期的效果。因为选取的案例往往是临床上的真实病例,所以可以结合情景模拟教学。组织学生上课后模拟看病的场景,分别分配组员病人、医生或家属的角色,锻炼学生的沟通能力,学生可以站在不同角度思考问题,把理论与实践结合起来。此外也可以结合PBL教学法,比较不同教学方法的效果。

5 结语

总之,应用CBL模式进行教学,既改变了传统的教学模式,同时也改变了学生获取知识的方式,学生的科研思维、创新和实践能力得到了培养,学生的学习兴趣也得到很大提高。如何合理通过各种教学改革,提高教学质量,推动创新性人才的培养,仍需要教师进一步去探索与思考。