基于耐撞性的汽车轻量化技术研究

2022-09-27高瑞娟胡建功刘亮亮

0 引言

生态污染、气候变暖、能源消耗加剧了汽车产业的革新变化,为降低汽车对于能源的依赖性,降低能源消耗量,现代化汽车产业不断探索低排放、低能耗目标的实现方式,在汽车轻量化发展过程中,需合理选择轻量化材料,并采用适宜工艺进行连接,以此可保障汽车的操作性及耐撞性,继而促进汽车轻量化发展进程,且在一定程度上推动“双碳”战略进程。

(2)将正射影像和DEM导入 GIS服务器(如Arcgis Server、Geoserver等),进行切片处理,再发布为影像切片服务和高程切片服务。

1 汽车耐撞性及其影响规律

1.1 耐撞性

耐撞性属于汽车重要性能指标,主要是借助吸收碰撞能量提升汽车的碰撞抵抗能力,继而对汽车内部人员及物品形成良好的保护效果,减少各类碰撞事件的负面影响。为提升汽车安全性,减少安全事故的发生,当前法律法规中明确提出了汽车碰撞安全标准。通常情况下,多基于有限元模型计算得出汽车耐撞性情况,并以模型分析计算结果为依据不断调整优化,以此可有效提升汽车耐撞性。汽车碰撞分为三类,即正面碰撞、尾部碰撞、侧面碰撞,据统计,在上述三类碰撞中,正面碰撞最可能引发安全事故,且死亡率相对较高,可达48%,尾部碰撞与侧脸碰撞所的危害程度远低于正面碰撞,因此,在汽车轻量化发展期间,应主要提升正面耐撞性,采用吸能结构、保险杠等方式进行提升。

1.2 影响规律

对于汽车而言,对耐撞性影响最大的结构为车身,在汽车轻量化发展过程中,应在实现减重轻量的同时,将会在一定程度上影响车身刚度及强度,间接影响耐撞性。从本质上看,车身硬度虽可提升汽车耐撞性,但车身硬度并非越高越好,汽车轻量化期间降低车身钢板重量并非一定会影响耐撞性,可采用适宜吸能方式确保汽车耐撞性达标。汽车吸能的实现主要依靠材料或结构,例如:保险杠为汽车吸能主要方式,其吸能盒具有褶皱结构,当有碰撞发生时,则会吸收碰撞能量,但若保险杠与人体发生碰撞接触,将会对人体造成损伤,因此为减少保险杠对人体造成的损伤,在汽车轻量化发展时,可借助新型轻量化材料改进保险杠结构。汽车实现轻量化的同时,不可降低汽车本身结构性能,而保障耐撞性效果,可引进新型轻量化材料,如碳纤维复合材料、铝镁合金等,实现汽车减重的同时,防止出现力学性能降低的情况。

2 汽车轻量化材料及其连接工艺

2.1 轻量化材料

2.1.1 碳纤维复合材料

该材料力学性能优异,具有耐摩擦、耐高温、耐腐蚀、含碳量高的优势,其整体比重低于钢结构的25%,但抗拉强度却高于8倍的钢结构强度,此外,该类复合材料吸能率较高,可达120kJ/kg,且拉伸模量、比模量、比强度均高于其他材料

。相较于铝合金,碳纤维复合材料应用后,可减重20%至40%;相较于钢制材料,该材料可实现60%至80%的减重。碳纤维复合材料具有显著的轻量化优势,是促进汽车轻量化发展的重要材料。

2.1.2 工程塑料

1.3观察指标:将两组分别采集数据进行对比,评估临床疗效、心功能指标、血液黏滞度(血细胞比容)、凝血系统[包括活化部分凝血酶原时间(AWTT)、血浆凝血酶原时间(PT)和凝血酶时间(TT)和不良反应等。

为便于分析,将蜂窝芯层材料视为同向均质材料,此时芯层应力与面板应力相同,具体关系如下:

3

2

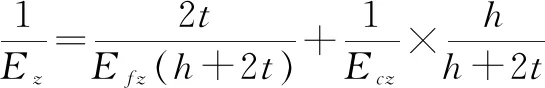

2 平均压溃载荷

式(2)中,

、

、

分别为蜂窝夹芯板总应力、面板应力、芯层应力。

除上述轻量化材料的直接使用外,还可基于现有结构进行改造,通过一定措施保障汽车轻量化特征,并提高汽车耐撞性。例如:在传统蜂窝管结构内部填充聚氨酯泡沫,用于提升蜂窝管结构的耐撞性及吸能效果,通过两者的结合应用形成聚氨酯蜂窝复合结构,以此同样可呈现出优异性能。

2.2 材料连接工艺

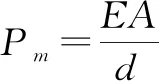

3.2.1 总吸能EA

当时,我的父亲就在石头口门水库战地广播站工作,他和同事们亲眼目睹了这神奇的一幕。父亲每每讲起这个故事,所有聆听者的心总被万灵弥合而激动不已。

胶结连接工艺主要是借助胶粘剂连接各材料结构,该方式无需钻孔,可避免钻孔改变结构而造成破裂断裂现象。该连接工艺具有结构轻、减震密封效果好的优点,且不会对待连接材料强度造成影响,因此,可将其用于汽车轻量化材料的连接作业中。此外,胶结连接工艺在大载荷传递方面表现不佳,强度分散大,且属于永久性连接方式,故在实际应用时,应根据实际情况合理选择。根据该连接工艺特性来看,其在不拆除结构件的连接制作中较为常用。

(2)材料加工区布设:对于材料加工区域,主要包含钢筋加工区、成型钢材焊接区、模板加工区、预制构件制作区、施工工具放置区等。在安全控制管理过程中:①将已经加工好的材料放置在容易取用的区域;②对加工区域做好防水工作,避免材料受潮、受淋,产生损坏;③对于易燃的施工材料,设置了消防去,配备了齐全的消防设施,并张贴安全指示牌,提醒施工人员注意。

2.2.2 机械连接工艺

根据管线纵剖面图,拟在桩号2+769.16处设置1个双向调压井,直径为25 m,高为17 m,初始液面高度14.32 m。在桩号0+892.25处设置一个单向调压井,直径为6 m,高为10 m,液面高8 m。事故停泵后,泵出口阀的关闭规律为两阶段关阀:0~11.7秒关80%,11.7~90秒全部关闭。

在此基础上代入胡克定律,此时有:

2.2.3 焊接连接工艺

焊接工艺高效快速,针对汽车轻量化发展过程中所应用的复合材料,可采用不同的焊接工艺进行连接。例如:热塑性复合材料应优先选用超声波焊、激光焊接两种方式。

3 汽车轻量化耐撞缓冲结构设计分析

金属材料凭借其优异塑性优势而被广泛应用到汽车吸能装置中,而蜂窝管成本低、结构简单而备受行业关注,但单一化蜂窝管的耐撞性及承载力性能不佳,吸能效果有待提升,在汽车轻量化设计期间,为保障汽车耐撞性,可对蜂窝管进行填充,形成复合吸能结构。以下基于汽车蜂窝管结构,设计汽车轻量化耐撞缓冲结构,并了解蜂窝管填充材料对汽车耐撞性的影响。

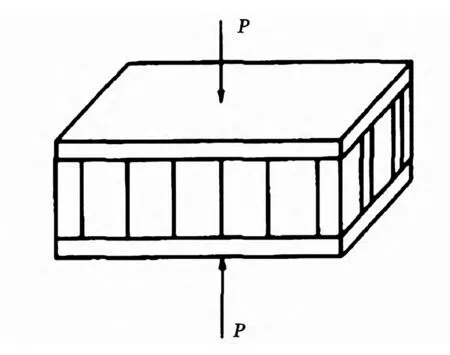

3.1 压缩弹性模量分析

图1为蜂窝夹芯板受压图,将压缩载荷设为P,将轴向总应变、蜂窝芯应变、芯层轴向应变、面板轴向应变分别设为ε、ε

、ε

、ε

,面板厚度与芯层厚度分别设为t、h,在轴向载荷条件下,存在以下关系:

=(

+2

)=2

+

(1)

工程塑料多见于医疗、交通运输、机械建筑、电子电器等行业,其具有优异的耐撞性,机械性性能优异,可承受一定程度的外力冲击,且化学性能稳定,可吸收噪音、减振缓冲,并具有良好的耐高温性与耐腐蚀性。从汽车轻量化发展角度来看,工程塑料性能优异,加工成型效果好,成本低廉,不仅可实现汽车结构减重,还具有绿色环保优势,因此,随着汽车产业的绿色化发展,工程塑料现已逐步代替金属零部件。除用于汽车结构外,工程塑料还可用于汽车内饰件的生产制作,不仅可表现出良好的装饰效果,且安全性、韧性较高,现阶段工程材料可用于生产制作座椅、车门、立柱、仪表盘等车内饰件

。工程塑料还被应用到汽车发动机周围部件中,如皮带、散热器等,在实际应用中,为保障部件性能,可添加增塑剂,用于提升其耐磨性、耐热性等。工程塑料的应用不仅促进了汽车轻量化的发展,其还具有可回收利用性,且强度高、塑性强、减振缓冲效果好,故可有效保障汽车的耐撞性。

=

=

(2)

玻璃纤维具有较高强度,但其纤维松散,难以成形,若将玻璃纤维与增强材料、基体材料相结合,则会得到玻璃纤维复合材料,其承受力则会大幅提升,可良好应对各类载荷及应力,并具有良好的吸能效果。该复合材料符合轻量化要求,且强度、承载力、吸能效果达标,将其用于汽车生产作业中将会有效保障耐撞性,同时玻璃纤维复合材料设计自由度相对较高,可根据汽车生产要求而将玻璃纤维复合材料设计为复杂配件结构,可用性较强。

该连接方式属于传统化技术,技术成熟,应用广泛,其具有可重复装配、可靠性高的优势,但结合实际情况来看,机械连接工艺并不适用于汽车轻量化复合材料的连接工作中。随着复合材料产业的发展,机械连接工艺不断改进,在有限元分析软件应用下,可减少机械连接工艺所引发的结构断裂隐患,对传统制孔钻孔工艺进行优化,借助各向异性弹性力学、Faber级数理论分析应力及载荷分配,以此解决由应力集中造成的机械问题,同时对螺栓连接头展开仿真优化,即可有效避免腐蚀现象。

(3)

式(3)中,

、

、

分别代指蜂窝夹芯板、面板、芯层的压缩弹性模量。

3.2 耐撞吸能指标

为确保所设计出的汽车轻量化耐撞缓冲结构符合标准,应明确汽车耐撞吸能特性的衡量标准,借助试验机得出“荷载-位移”参数,进一步计算得出车耐撞吸能特性参数标准

。

嘉兴WLM配送中心是以尊重个人,服务顾客,追求卓越,诚信行事为四大信仰。在稳定库存中可对员工可进行定期的培训,使他们的素质和效率有所提高,每天保持积极的心态来工作。聆听公司内每一个员工的意见,互相学习。采取半年制一考核的方式,使他们在工作中不断成长。若考核未通过的则采取一定的惩罚措施,但同时对一个月内犯错率最少的员工采取奖励措施,使他们再接再厉。部门间的员工在不同的领域进行学习,不仅仅只限于自己工作的范围。

2.2.1 胶结连接工艺

该指标主要耐撞缓冲结构借助塑性变形来降低碰撞能量的能力,即该结构在汽车碰撞期间所吸收的能量则为总吸能EA,该数值可切实反映出耐撞缓冲结构的吸能情况,而总吸能EA可运用下述公式计算得出:

(4)

式(4)中,

(

)与

分别代表瞬间冲击力、有效压缩位移。

2.1.3 玻璃纤维复合材料

将该参数设为

,其代表总吸能与有效压缩位移的比值情况,可反映出耐撞缓冲结构在单位压缩位移条件下的吸能情况,可运用下述公式计算得出:

(5)

3

2

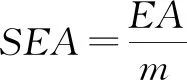

3 比吸能

系统总体结构如图1所示。主要分为传感器网络节点、AP网关模块、主控制器模块以及上位机人机交互界面。多个传感器网络节点借助AP网关通过TCP/IP协议进行组网,构建基于无线WIFI的网络传输体系,通过速度、加速度、以及位移等传感器完成测点振动信号的采集,A/D转换模块将采集的模拟量转换为数字量[3]。主控制器作为上位机与传感器单元之间的中转站,通过以太网收发器与上位机进行网络连接,并且采用无线WIFI模块与传感器节点建立通信,进行控制指令的发送和数据的传输。上位机作为检测系统的人机交互界面,控制整个检测系统的运行状态以及数据的处理和显示。

将该参数设为SEA,用于代表耐撞缓冲结构在单位压缩位移条件下所吸收的能量与结构变形质量(m)之间的比值,是衡量结构材料吸能水平的关键指标,其可借助下述公式计算得出:

(6)

3.3 试验设计及参数

3.3.1 试验材料

所有病例数据均来自于四川省大数据平台,从200多万份临床病例中筛选出500份2016年7月~2018年7月的完整郁证(抑郁症)患者病历。

以3003铝合金为基本材料制蜂窝结构,其材料密度、弹性模量力、屈服强度分别为2800kg·m

、74GPa、185MPa,而蜂窝结构孔径、边长、铝箔厚度、异面厚度、平面规格分别为6.9mm、4mm、0.05mm、16mm、60mm×60mm,聚氨酯泡沫制备所需的黑料成分、白料成分分别为异氰酸醋、聚醚多元醇,其中黑料异氰酸醋在使用之前,应将其置于恒温箱(45℃)环境下进行为期30min的预热

。

3.3.2 制备复合结构

为了解不同比例的黑白料成分是否会影响轻量化耐撞缓冲结构性能,按照5:7、5:6、5:5三种比例将黑白料混合,经搅拌后将其置于铝蜂窝结构内部发泡,继而获得聚氨酯蜂窝复合结构。在常温环境下静置2日,运用美工刀将其切割并打磨为试验试件,各试件需符合60mm×60mm×16mm的规格标准。进一步借助环氧树脂胶粘贴铝板,使其可良好填充至铝蜂窝结构内部,以此完成复合结构的制备。后续运用试验机展开压缩试验,恒定速度为2mm·min

,经压缩试验,发现结束位移为14mm

。

3.4 结果分析与讨论

3.4.1 失效变形情况

通过试验验证,发现在载荷作用下,空蜂窝结构在试验初期就产生了塑性变形问题,褶皱现象明显,且随着试验的延长,褶皱问题程度不断加大,最终被 压溃。相较于空蜂窝结构,填充蜂窝结构的褶皱问题相对较小,所表现出的塑形变形较低。

本模块是水泥企业在销售过程中的事务处理信息化模块。将销售过程中的各项销售事务信息化,可为决策层提供详尽的查询、统计、分析功能,以便决策层及时了解销售情况,从而能够适时地调整销售策略,实现利润的最大化。

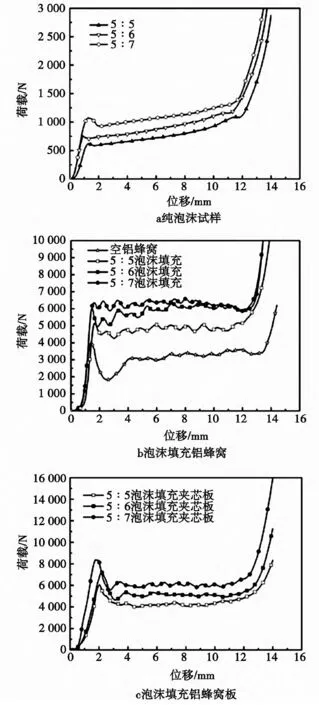

3.4.2 耐撞吸能情况

图2为压缩试验的“载荷-位移”曲线图,根据图2a可见,黑料比例增加时,泡沫密度及强度均有所提升,在蜂窝管内填充纯泡沫材料后,结构承载性大幅提升,结合图2b可见,填充后的结构屈服载荷远高于空管结构,此外,根据图2c可见,蜂窝填充夹芯板完成填充并粘结后,其承压性大幅提升,对总吸能、平均压溃载荷、比吸能三个关键指标进行计算,可得出耐撞性指标情况,发现填充后的铝蜂窝管吸能效果大幅提升,可将其应用到轻量化汽车结构中。

使用TOF-Watch SX加速度肌松监测仪进行肌松程度监测,通过刺激尺神经,检测患者的拇内收肌加速度,采取四个成串刺激(TOF)(频率2 Hz,波幅200 us,电流强度50 mA,间隔15 s)的方式记录患者的肌松情况。

4 结束语

综上所述,在汽车轻量化发展过程中,耐撞性属于关键性指标,在实现汽车轻量化的同时,应确保汽车的耐撞性均符合要求,而在此期间,应从碳纤维复合材料、工程塑料、玻璃纤维复合材料等轻量化材料中选择,同时根据轻量化材料情况选择连接工艺,在设计轻量化耐冲撞缓冲结构时,应做好压缩弹性模量分析,确定耐撞吸能指标,并合理选择试验设计及参数,以此即可保障汽车轻量化效果。

[1]殷勤勤,戎盼盼,郁涛,等.面向汽车轻量化设计的关键技术研究[J].时代汽车,2022(08):129-130.

[2]张铭洁,李文中,赵胜涛,等.浅谈汽车轻量化及铝合金的应用[J].环境技术,2021(S1):62-66.

[3]董丽丽.汽车轻量化技术应用分析[J].时代汽车,2021(13):37-38.

[4]刘智彬.新材料在汽车轻量化技术中的运用探讨[J].时代汽车,2021(12):15-16.

[5]魏振洋.汽车轻量化技术的研究现状[J].汽车工程师,2020(11):11-12+19.

[6]李光霁,刘新玲.汽车轻量化技术的研究现状综述[J].材料科学与工艺,2020,28(05):47-61.