线上合作学习背景下大学生共同管理能力的影响因素研究

——基于16位高校大学生的深度访谈

2022-09-26刘新玲孟令奇

刘新玲 孟令奇 李 伟

(曲阜师范大学 教育学院,山东 曲阜 273165)

0 引言

共同管理(co-regulation)是指学生在合作学习中,小组成员之间集体协商与调节学习活动的过程,具体表现为互相调整信念、行为、动机、情感等,以此达成共通的价值愿景与认识[1]。国内也有一些学者将其翻译为“集体调节”“合作调节”等[2]。共同管理研究是以自我管理(self-regulation)研究为基础,脱胎于协作式学习(collaborative learning)的环境中。依托于社会文化理论,共同管理主要强调从社会的角度去衡量和解释合作学习过程中的调节,重视社会的情境性,将人的学习活动悬置于复杂的社会情境中,同时关注个体与个体之间的交互与协商,这不仅涵盖着生生之间的互动交流而且蕴含着师生之间的扶持与协作。由于共同管理主张个体间的共享与互动,在如今倡导协作式学习的环境下备受学者关注。概而言之,学生是否具备共同管理能力,即是其在小组合作学习中是否能够完成集体参与任务理解、计划制定、协作监控、反思评价等活动,从而达成或维持共享的集体认知。大学生参与共同管理过程具有独特的意义,首先从个体角度出发,共同管理能力所涉及的是一种高级的任务加工活动,对于学生的认知、元认知和情感参与有着一定的要求,而大学生已经处于生理和心理相对成熟的阶段,在共同管理协作过程中能够更加灵活有效地处理各种问题;其次从时间角度出发,高等教育阶段正处于从中等教育向社会过渡的时期,通过探究影响大学生共同管理能力的因素,能够培养大学生的共同管理能力促使其更好更早地适应社会生存;最后从环境角度出发,高等教育阶段大学生所拥有的时间和空间较基础教育和中等教育阶段的学生更自由,有充足的任务活动时间,可以更有效地进行共同管理协作。

国外对合作学习中共同管理的研究大致分为三类:一是理论研究,即通过提出框架将共同管理的相关术语进行概念化界定。典型研究如哈德温(Hadwin A F)等在2018年所探讨的管理模式分类:自我管理、共同管理和社会共享管理(socially shared regulation)[3]。二是对共同管理所产生的影响研究。比如,斯(Si J)探讨了共同管理对医学研究项目中小组项目表现的影响[4]。三是对影响大学生共同管理能力的因素的探索。比如,Zheng L和Huang R表明,积极热情的小组合作氛围与讨论状态、对问题深刻的见解与观点能够显著影响大学生共同管理的深度和层次[5]。相比之下,共同管理在国内文献中的研究尚处于初级阶段,主要集中于分析国外的研究模型和框架。例如,郑兰琴和李欣综述了自我调节学习、协调节学习与集体调节学习三者的关系并介绍了相关的调节性学习的模型[1];陈向东等人通过回顾自我调节和合作调节的发展脉络,引进并介绍了一种新的协作学习实践框架——共享调节等[2]。

2018年教育部印发了《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》,提出“各高校要全面梳理各门课程的教学内容,淘汰‘水课’、打造‘金课’,切实提高课程教学质量”[6]。金课强调深层次的师生互动和生生互动,强调学生在学习过程中具有高度主动性和深层参与感,而拥有良好共同管理能力的大学生不仅能够使自己高效投入到学习过程之中,而且能够通过集体调节和协作促使他人积极地投入学习状态。通过挖掘影响大学生共同管理能力的因素可以致力于本科教育金课的打造。目前,随着在线课程资源的开发和全球疫情形势的发展,在线教育已经成为推动教育变革的新力量。在新的教学环境下,对大学生共同管理能力的研究不仅可以提高合作学习能力,而且有助于提升课堂教学的互动性。

本研究以X大学教育学院线上本科生教育统计课为研究背景,探究其在线上教学模式环节中学生的分组互动与讨论过程的影响因素与机制。明晰这些问题会对学习过程中的生生互动及教师“金课”的打造大有裨益。

1 研究方法与资料分析

1.1 研究方法

本研究以扎根理论为基础,对访谈数据进行质化分析。扎根理论作为一种定性研究方法,非常重视“原始资料”的作用,在研究之前不进行理论预设,通过对原始资料的系统收集和分析,来挖掘教育现象背后的本质规律,建立关联概念并抽象出理论模型[7]。目前,国内对于影响大学生共同管理能力因素的探讨研究较为薄弱,缺乏相关理论的支撑,扎根理论通过对“原始资料”的分析,抽取建构出影响大学生共同管理能力的理论模型,能够为之后大学生共同管理能力的研究提供一种新的视角。此外,合作学习背景下的大学生共同管理过程是一种“互动性”与“过程性”兼具的教育现象与活动,涉及生生互动、师生互动、分工合作、协调配合等多个过程,极易受到情境复杂性和个体特殊性的制约。而扎根理论根植于丰富的原始资料和实际观察,善于分析和挖掘研究对象的行为和心理建构,更能揭示出隐蔽在复杂教育现象背后的研究对象的心理活动与行为。

1.2 访谈对象及学习背景

访谈对象共16名,从133名大学二年级本科生中进行目的性抽样,即从14名小组长中随机抽取8人,然后在这8个组中再随机抽取8名组员。由于疫情原因,该班在2020年春季学期开设了线上教育统计课。教师通过QQ分享讲授这门课程。为保证学习质量,学生在课下建立小组活动机制。每小组10人左右并由组长负责线上合作讨论。其讨论记录由组长复制到word文档并交给授课教师以监控其完成情况,这一活动内容将计入平时作业并在期末100分制成绩中占30分。在征得被访者同意的情况下,研究者采用录音设备进行全程录音,并在访谈结束后整理成62 626字的访谈文本。

1.3 资料分析与编码

本研究严格按照扎根理论的操作程序,将资料收集与分析以及理论生成结合起来,不断地进行资料与理论的连续比较,直到主要类属不再出现新的属性与特征,已编码类属的相关资料开始重复出现,达到理论性饱和的状态,整个访谈才正式结束。资料收集共分三轮,第一轮收集资料研究者首先访谈了一名组长,访谈完成后进行资料分析与编码,并据此转换理论抽样的视角来选择其他学生进行后续资料的收集,补充新类属的属性和维度并完善已有类属的属性和维度。在一级编码的基础上,二级主轴编码按照编码范式模型即因果条件、现象、情境脉络、中介条件、行动策略和结果进行分析[8],具体阐述如下。

1.3.1 作为组长的“责任与担当”——最初的理论抽样视角

访谈对象A是组长,自己的成绩优秀,其组员的成绩也比较优秀,是班级内的“模范”组。访谈开始之前,笔者采用半结构式访谈,让组长A谈谈关于这次线上统计课的感受与反思,并根据她的谈话进行适当的提问。在对组长A的访谈资料进行分析与编码中,以关键词对原始资料命名,并且汇总得出12个开放性编码。在此基础上,笔者按照编码范式模型进行了二级主轴编码,以“组长在共同管理过程中起着关键性作用(多次提出问题;引导讨论方向;组织任务分配)”这一现象,梳理了该现象的因果条件、情境脉络、中介条件、行动策略和结果。

(1) 因果条件:授课教师要求每个小组再分成2~3个小小组开展合作讨论活动;组长A在小组里引领成员合作讨论进行任务分配,并且要求在小小组再进行深层次的协同合作。

(2) 现象:组长在共同管理的过程中起着关键性作用,例如,多次提出问题、引导讨论方向、组织任务分配。

(3) 情境脉络:影响组长A做出这一行动条件的属性。文化因素上,A作为组长,“就有那种责任,要学好那种感觉,有那种使命感”。受到集体主义文化因素的驱动,A为了维持正常小组讨论需要不断地激活思维和抛出问题,“我们组如果要讨论怎么进行下去,我感觉要一直抛出问题,然后他们回答,但是我只要抛出一个问题,他们会讨论比较多的东西,但是如果我不抛出问题,他们好像就停在那,等着我去处理问题,他们再去搜,去讨论这样”;个体因素上,A指出组员的性格因素影响讨论的节奏,“我觉得是性格(因素)。我平时感觉那个人有点(沉)闷的那种,不怎么说话。然后可能对这种事(合作讨论)也比较消极”。

(4) 中介条件:能够促进或阻碍行动者行动的条件。首先,组长A是否具备较强的集体主义文化倾向,是否具备较强的责任感和集体荣誉感;其次,组长A能否有效地激活认知策略,联系先前知识与经验建构知识,提出有效促进讨论的高质量问题;最后,组长A是否性格开朗、其他组员是否配合等。

(5) 行动策略:组长A在维持有效的共同管理的过程中采取的行动策略有:积极提出问题、激活认知思维、调动讨论氛围、鼓励组员发言、总结任务分配。

(6) 结果:经过一学期的共同管理,组长A的感受是,“我们组我感觉真的是超级团结,每次我们组提交的作业都能得到X老师的表扬,然后就更鼓舞了我们(的士气),我觉得我的能力也得到了更大的提升,我很开心有这样一次(当组长的)机会”。

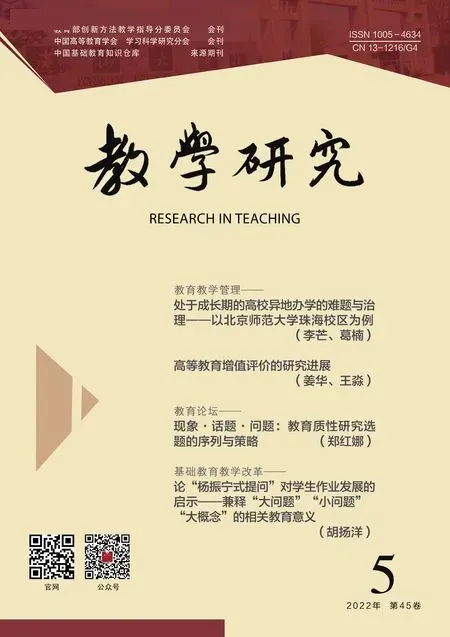

基于此,笔者通过撰写故事线,发现组长之所以能够在共同管理过程中发挥关键性的作用,不仅由组长的性格特点(开朗—沉闷)、文化驱动力(强集体主义倾向—弱集体主义倾向)和认知激活(活跃—单一)所决定,且组员作为共同管理的另一个主体,同样在共同管理过程中起着主要作用。最后,笔者基于组长A的访谈资料分析,构建了以组长为主体的影响因素模型(如图1所示)。通过与组长A的互动,笔者之后转换了理论性抽样的视角,选取了第一次访谈中组长A提及的一位习惯于“沉默”的组员进行了第二次访谈。

图1 影响组长A的共同管理能力因素模型

1.3.2 一位组员的“沉默与退缩”——理论抽样视角的转换

组员B是A组的一名成员,生活中性格比较开朗,但在小组互动中却比较沉默,参与度比较低,但成绩还不错。笔者采用半结构式访谈,在B叙述回答的过程中展开适当的追问。在对资料进行分析和编码后,汇总得出14个开放性编码。二级主轴性编码以前面组长A的案例分析为例,将“B总是不敢在群里说话和提问”这一类属作为现象进行了分析。

(1) 因果条件:组长A多次私下联系并鼓励组员B积极参与互动讨论;组员B总是私下答应却不付诸实施。

(2) 现象:组员B总是不敢在群里说话和提问。

(3) 情境脉络:影响组员B做出这一行动条件的属性。在心理上,“有时候感觉她们的观点和我的(观点)差得很大,就是跟人家想的都不一样的那种。我和人家(相比)感觉差很多吧,所以我有的时候不敢说”;在与其他组员的亲密程度上,“就是别人都是玩得很好(的朋友),一直在聊,我感觉我都不熟悉,我怕说了没人愿意理我”;在任务难度上,“我讲不上话,有时候不是不想讲,而是真的不知道讲什么,别人问的(问题)你不会,就算你问了别人给你解答(了)你也听不懂,所以干脆不问也不(想弄)懂”。

(4) 中介条件:能够促进或阻碍行动者行动的条件。在心理上,首先是组内人员水平差距的大小对组员B带来的压力感知,如果其他组员都很优秀,会给组员B造成很大的压力,使其不敢说;在与其他组员的亲密程度上,其他组员越亲密团结,组员B感受到的排斥与孤立感更强使其不愿表达;在任务难度上,老师布置作业的难度大小影响组员B的讨论参与感。

(5) 行动策略:组员B所在的组是整个班级里面成绩最好的组,组员之间也非常团结,组员B多次受组长的私下鼓励以提高互动参与度,积极地表达自己。

(6) 结果:组员B尝试表达后觉得无法达到自己心里的预期,选择变得沉默和退缩,“因为组长总是私聊我,我就觉得应该多尝试一下,有几次可能是消息太多太乱了,没人看到我的(问题),我就不很想再参与了”。

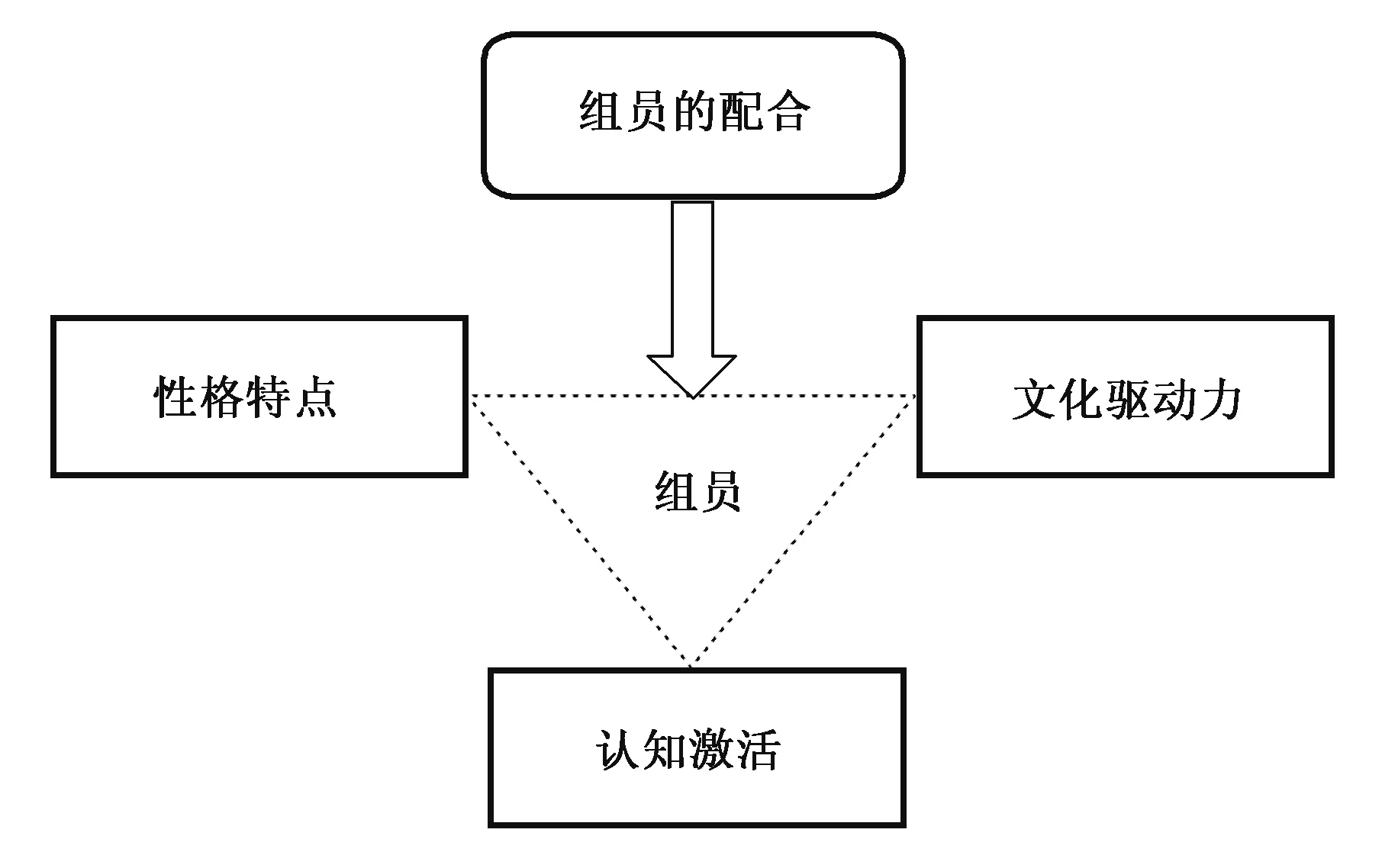

笔者继续撰写故事线后总结得出,组员B的心理特征(自卑—不自卑)、任务难度(高难度任务—低难度任务)和与其他组员的关系(亲密—疏远)制约着参与共同管理的深度和广度,进一步丰富和充实了类属的完整度和成熟度。据此,笔者构建了影响组员B的共同管理能力的因素模型(如图2所示)。在此基础上,笔者对资料进行多次整合与分析,针对组长A与组员B的真实互动体验,决定将理论建构聚焦于影响大学生共同管理能力的线上小组合作讨论层面。

图2 影响组员B的共同管理能力因素模型

1.3.3 其他学生的访谈——后续编码的完善

为了进一步完善已有类属的属性和维度,笔者选取了14名学生进行访谈,获得了更充实的细节,与组长A和组员B的案例分析一样,笔者为14位后续访谈对象撰写故事线,梳理因果条件、现象、情境脉络、中介条件、行动策略和结果之间的关系,并对3轮访谈资料进行了整合与分析,共获得了16个开放性编码,编码示例如表1所示。通过对以上主轴性编码之间的关系再次进行整合与提炼,确定了具有统领性地位和较强关联能力的核心概念,即认知因素、文化因素、个体因素,在一定程度上可以揭示各个要素之间的关系,在理论模型的构建中起到决定性作用,具备非常强的解释力。

表1 影响因素编码示例

2 结果与分析

2.1 认知因素

大学生认知思维的激活是使其共同管理过程达到更深层次的知识共同建构的必要条件。根据科英(King A)提出的高级认知加工理论[9],大学生提出有价值问题的能力和其搜集和运用建构性知识的能力在其本质上归属于认知因素范畴内。

首先,有价值的问题是贯穿整个小组合作讨论过程中的主线,起着提纲挈领的作用,引导着整个小组的讨论内容与方向。小组成员围绕着问题的解决展开讨论、制定目标、进行观点的碰撞、思维的交织和认知调节的激活。访谈发现,基本上每个小组讨论的主线是围绕着问题解决展开,有了问题才有了目标,基本上每位学生都具备提出问题的能力。然而大学生提出问题的质量堪忧,基本都是围绕着老师上课留下的任务或者课堂上不懂的知识点,问题范围局限在书本知识之内,不能有效地激活发散思维。比如,组长A提到,“一般就是X老师平时布置的那些作业,还有很多公式,我们刚开始都不懂的时候,会说0.5跟0.1显著性水平有什么区别”。

其次,大学生搜集知识的质量及运用建构性知识解释问题的能力是促进讨论能否达到深层次的主要因素。访谈发现,大学生搜集知识的途径单一且浅薄,主要集中于“百度”“知乎”“小猿搜题”等,几乎从不用“中国知网”。而且大学生倾向于将百度得来的资料截图发在群里,然后进行解释,只理解浅层次的知识,隐藏在问题背后的深度知识、逻辑思维被忽视。比如,3位组员提到,“百度上查的,什么时候用单侧什么用双侧,看它有什么特点;在网上搜,有时候我会拿作业帮、小猿搜题拍,我发现有些题还能拍出来;整理几个自己对这个问题的想法,然后稍微写一下,把资料截一下图”。

2.2 文化因素

个体所具有的文化倾向是其对伦理、道德和秩序的认定与遵循,对生活生存的方式与准则的坚持与追求。笔者依据霍夫施泰德(Hofstede G)的文化维度框架将大学生的集体主义文化倾向与其在不同关系隶属中展现出的权力距离导向归属于文化因素范畴内[10]。

首先,集体主义倾向作为文化层面的一种价值取向对大学生合作学习的共同管理过程发挥着重要的作用,持有集体主义倾向的个体愿意牺牲个人利益服从集体利益,关注的是合作团队的福祉而非个人得失。访谈发现,不同大学生在是否展现集体主义文化倾向上存在明显不同:组长在合作讨论过程中更积极地主动地关心大局,关注整体,注意每个队员的心理状态与参与情况,具有责任感、集体荣誉感。比如,一位组长提到:“我有一个最深的感触,因为有很多细节问题,有可能说在老师上课讲的时候,我听得不是很清晰,如果是平时我一个人的话,我可能就不会那么去较真了,但是因为我是组长,我要给别人讲,所以我必须得弄明白,就有一种责任感在身上感觉”。相对来说,组员更显得被动一些,集体主义文化倾向较强的个体会表现出更愿意参与和配合小组合作讨论并分享自己的观点,而集体主义文化倾向较弱的个体则选择缄默不言或者被动消极,唯一的发言也是为了应付讨论。但值得注意的是,“缄默不言”有可能不完全是文化因素导致,也有可能是性格内向所致。因此,这里笔者在访谈时排除了性格因素的干扰,选择了性格较为开朗的组员,她提到:“我一般挺平静(对于讨论),或者是说有点讨厌,因为每次讨论我跟个透明(人)一样,感觉也没什么参与感、互动感,因为也没学会什么,给别人解决不了什么问题,也问不出来个什么,然后一般就在里面附和,他们说的时候我就附和几句。”

其次,作为衡量文化价值观的重要变量,权力距离导向是指一个社会或者组织对于权力分配不平等的接受程度[11]。以小组合作的情境而言,权力距离导向就是指组长或者组员感知到的组长与组员之间或者不同大组之间的权力差异程度。访谈发现,不同主体在不同的关系隶属中有不同的权力距离差异:组长普遍认为她们与组员之间没有权力差异,与组员都相处融洽,例如,一位组长提到:“我感觉我们没有什么领导的关系,作为小组长就是组织一下,然后最后整理东西,没有感觉出什么领导和被领导。”而组员在大组和小小组之间感受到了不同的权力差异,大组人数较多,组长权力地位强化,方便管理,而小小组人数较少,组长权力地位弱化,例如,几位组员一致认为:“在大群里的话就感觉像班群一样,大群就是发很官方的话,有时候组长要不时地出来维持一下讨论的方向,因为人比较多也不熟悉,有时候不太敢说话,但是每个班群后面都会私建一个小群,就小群里,大家都比较活跃,啥话都能说的那种。”

2.3 个体因素

每位学生都是一个独立的个体,具有独特的气质与人格,在团体互动协商中牵动着共同管理的氛围与方向[12]。研究发现,大学生自身特征与其对外在条件的感知归属于个体因素范畴。

首先,大学生自身特征是影响小组合作讨论过程中大学生共同管理过程的重要因素。访谈发现,大学生自身的诸多特征制约了他们共同管理的深度与广度:大学生性格影响共同管理,较孤僻或者内向的大学生总是保持沉默的一方,较少参与到合作讨论中的互动与交流;大学生兴趣影响共同管理,统计课是一门偏理科的学科,很多学生由于对于理科的不感兴趣而丧失讨论热情;大学生自卑心理影响共同管理,学习成绩较差的大学生在面对成绩较好的大学生时总是会感到自卑,不敢问问题,影响了讨论进程。

其次,不同外在条件的桎梏也影响了大学生参与共同管理的程度。访谈发现,大学生间的亲密程度影响共同管理,大学生由于对合作同伴不熟悉而产生的距离感,无法深入讨论问题与互动交流;任务难度影响共同管理,统计课偏向理科,文科学生的理解比较难,很多学生由于老师布置任务的难度太大而丧失了讨论热情;大学生其他工作影响共同管理,大学是一个充满机会的地方,有些同学由于尝试了学生会、社团、班委等,没有协调好学习与工作的关系,影响了共同管理的过程;线上授课与讨论方式影响共同管理,疫情期间居家学习时,有些学生脱离了老师的监督与课堂的束缚,学习质量急速下降,影响讨论质量。

3 总结与讨论

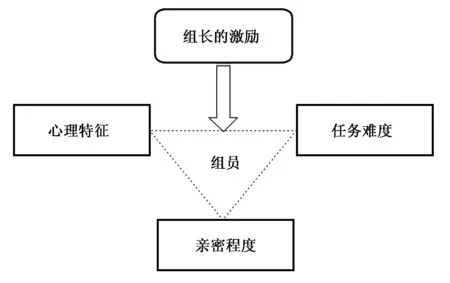

通过对访谈资料的分析和整合,笔者构建了一个分析框架来解释大学生共同管理能力的影响因素(如图3所示)。这一框架包含认知因素、文化因素和个体因素,认知因素影响着团体知识建构的联结、文化因素调节着团体情感关系的共生、个体因素决定着团体协作互动的深度,三者通过正向的合作调适促进高层次共同管理的达成;反之,三者负向制约相互背离导致低层次的共同管理。

图3 大学生共同管理能力影响因素模型图

3.1 认知因素是共同管理过程中团体知识建构的核心

如果一昧地将知识进行无意义的复刻、累加、机械背诵,而不是深层次地把握和理解,就会形成以浅层次为主的学习过程,不利于学生批判思维能力与创造能力的发展,这与现代核心素养所要求的教育改革实践相背离。建构主义者认为,学生应该学会在认识和理解世界的过程中主动建构自己的知识,在人际互动中进行有意义的协商和沟通以完成建构知识的社会性过程,从而达到对知识的深度加工和深刻理解[13]。沃尔特(Volet S)等人发现,能够提出激活人的思维的问题可以直接促进同伴对于事物逻辑关系的分析、对于概念本质的理解把握和对于先前知识的贯通运用,从而实现对于知识的共同建构[14]。如此可见,问题在团体建构知识的过程中起着重要的导引作用,一个高质量问题会引发成员间的共同探讨与协商互动,在有意义的沟通交流中最终达到对知识的深层次建构。然而,研究发现当前大学生的问题意识较为薄弱,对于问题的认知只停留在简单的“解释”即可,不想也不愿意深入挖掘知识的内涵,这与他们获取知识的渠道和方法有一定的关系。因此,大学教师在授课时应当注意对本科生给予一定的科研训练,引导本科生通过不同的学术资源网站获取资料,并且带领本科生解读文献,让本科生掌握一定的文献解读能力,这样不仅能够扩大学生的知识获取渠道,而且可以发散大学生的思维,激活其认知策略,从而提高其提出问题的质量,最终达到有意义的知识共同建构。

3.2 文化因素是共同管理过程中团体关系纽带的基础

霍夫施泰德(Hofstede G)认为,教学过程中的师生互动、生生互动是由一个社会潜在的文化价值所驱动的[15]。研究发现,在团队成员互动协商过程中,集体主义倾向的强弱确实对小组合作讨论具有重要的调节作用。在共同管理过程中,组长与组员所展现出来的态度与状态具有天壤之别。组长由于被委以重任,通常对于合作讨论更加积极,然而组员一般比较被动和消极地应对合作讨论。究其原因,正是“组长角色”赋予的责任感和使命感使其具备更强的集体主义倾向,从而驱动着组长不断地前进,而组员受较弱的集体主义倾向的影响,对于小组的互动协商更显被动和消极。因此,在共同管理过程中,本研究建议应当合理流动“组长头衔”,让每位学生都有机会感受“组长”的努力与责任,以保证学生在共同管理过程中有不同的文化体验。其次,在文化的第二个维度——权力距离导向层面,受访者一致认为,相比于大组讨论,小小组的讨论往往更活跃、更主动,没有顾虑和负担。因为在大组里,人数通常控制在10个人左右,在这种环境下,较为内向的大学生往往不愿意主动交流,组长需要及时地引导与“救场”,所以组长的地位意识比较强化。在这种情况下,组长与组员之间会形成无形的权力距离导向,导致大学生之间的共同管理非常低效。而小小组一般以3人为一组,且通常以宿舍为单位,人数少且互相之间比较熟悉,组长的权力地位得到淡化,大学生获取到更大的安全感,更易于进行互动与交流。因此,教师在分组时,将大组再进行分解成小组,形成“双重合作”学习小组可能对大学生的共同管理过程更加高效。

3.3 个体因素是共同管理过程中团体合作氛围的保证

个体因素在共同管理过程中发挥着最关键的作用,决定着互动协商的深度,并与其他两个因素在一定程度上相互融合和共存。通过访谈分析,笔者认为影响共同管理过程的个体因素主要涉及到两个方面:一个是个体自身特征,另一个是对外在条件的感知。首先,个体自身特征包含着很多方面,访谈发现,学生的性格、兴趣及心理活动都会影响到学生对共同管理过程的参与度。个体自身的特征是在经年累月当中缓慢形成的、对现实的一种稳定的表现,并且具体地展现在其习惯化了的行为方式中。但是这些特征仍然是可以塑造的和引导的。例如,高校应定期开展对大学生的心理健康教育课程与活动,培养大学生健康开朗的心理状态和性格,引导她们的学习兴趣,教授她们掌握勇于克服困难的毅力和决心。其次,大学生对外在条件的感知也是制约其参与共同管理的因素。比如,合作讨论任务的难度、学生其他社会工作的忙碌、线上讨论的方式等。这需要多方主体的共同蓄力方能解决,建议专业课教师在布置作业时应考虑到学生的实际学习水平,难度适中;同时也要考虑到教学方式和课后小组合作方式的合理性,不能全部依赖于技术发展带来的便利,只有多组织线下活动方式,才更能有效地激发学生的动力;另外,辅导员应定期给大学生们开班会,要求学生们处理好学习与工作的关系,不能因为学生会工作、班委工作或社团工作耽误学业。

综上,本研究构建的分析框架揭示了大学生在线上合作学习背景下共同管理能力的影响机制,这对于线上课程互动教学和“金课”的建设具有重要的指导意义。首先,该框架能够构建教师—学生双主体交互协同机制以促进“金课”的师生互动质量。例如,教师在课堂上引导学生从国内外学术网站获取文章并解读文章,学生在课下小组活动中提出高质量的讨论问题反馈给教师,不仅有效连接了课堂与课下的横向维度,而且在双方交流互动中形成了协同机制从而加强了师生之间的扶持与协作;其次,该框架能够创新小组合作学习的活动机制,以增强“金课”的生生互动成效。从影响学生间共同管理的文化因素出发,研究者提出了“组长轮流制”与“双重合作制”两种小组合作新形式,“组长轮流制”旨在打破稳定僵化的合作模式,形成动态平衡的合作新生态;“双重合作制”旨在通过大组套小组的形式来消弭组长组员不平等的权力差距。最后,该框架能够构筑学校制度和资源分配的科学体制以保障“金课”的稳定运行。从影响学生间共同管理能力的个体因素出发,高校应将聚焦于学生个体的心理健康与生活方式,以制度和资源保证高质量的主题教育和心理活动以改善学生的心理健康,这不仅包括培养学生积极阳光的心态,而且将平衡学生生活与工作也纳入教育范围内。