大火成岩省及其在古大陆重建及裂解研究中的应用

2022-09-26张拴宏赵越裴军令王宏宇胡国辉张琪琪蔡瑜杭孔令昊王森王开

张拴宏,赵越,裴军令,王宏宇,胡国辉,张琪琪,蔡瑜杭,孔令昊,王森,王开

1)中国地质科学院地质力学研究所,北京,100081;2)自然资源部古地磁与古构造重建重点实验室,北京,100081;3)中国地质调查局极地地学研究中心,北京,100081

内容提要:大火成岩省是地质历史上与地球深部过程(如地幔柱)密切相关的极端地质事件,以相对较短时期内形成规模宏大的板内幔源基性岩浆活动为主要特征,对研究全球性大气—海洋环境的巨变与生物灭绝、大规模成矿及超大陆的重建和裂解均有重要意义。从潘吉亚超大陆的裂解过程可以看出,尽管不是所有的大火成岩省都与大陆裂解有关,但几乎每一次重要的裂解事件都伴有大火成岩省的出现,因此大火成岩省对于研究前潘吉亚超大陆,特别是对于缺少古生物等重建标志,古地磁数据偏少的前寒武纪超大陆重建及裂解研究有重要价值。近20多年来随着年代学技术的进步及研究工作的不断深入,大火成岩省在古大陆重建及裂解方面取得了一些重要进展,并发挥了越来越重要的作用。前寒武纪大火成岩省由于经历了多次裂解事件改造及后期抬升剥蚀或覆盖的影响,现今保留的是一些分散在不同大陆上的大火成岩省残片或碎片。用大火成岩省开展古大陆重建及裂解的目标就是通过不同陆块大火成岩省或大规模基性岩浆活动的年代学、岩石学及地球化学对比,结合其他证据,恢复大火成岩省形成时的时空分布特征,据此来确定这些陆块在超大陆中的相对或绝对位置。与其他前寒武纪大陆重建标志相似,大火成岩省也有一些局限性及不确定性,因此应用大火成岩省开展古大陆重建及裂解研究中要与前岩浆期沉积地层中的特殊事件层(如冰碛岩、火山灰、黑色页岩、不整合面、古生物等)对比、岩墙几何学产状、基性岩浆事件序列对比、古地磁、大型构造(如造山带)对比及深部地球物理等多学科方法相结合。

大火成岩省(large igneous province, LIP)或称为大岩浆岩省(large magmatic province)代表了地质历史上相对较短的时期内形成的,规模宏大的板内幔源岩浆活动。因为是地质历史上与地球深部过程密切相关的极端地质事件,大火成岩省对研究全球性大气—海洋环境的巨变与生物灭绝、大规模成矿及超大陆的重建与裂解(或称裂离,即大陆相分离开并在其间形成大洋)均有非常重要的意义(如:Coffin and Eldholm, 1992, 1994; Marzoli et al., 1999; Ernst, 2014)。大火成岩省一般由基性熔岩流、岩床和岩墙组成,其最主要的特征是规模大(面积>105km2,体积>105km3)、形成时间短(一般在<1 Ma,部分可到5~15 Ma)、岩性以具有板内地球化学特征的基性岩为主,其成因难以用传统的板块构造理论来解释(Coffin and Eldholm, 1992, 1994; Ernst, 2014)。

尽管传统意义上的大火成岩省指的是以镁铁质组分占绝对优势的镁铁质大火成岩省(Coffin and Eldholm, 1992, 1994; Ernst, 2014),但也有学者提出了长英质大火成岩省或硅质大火成岩省(silicic large igneous provinces)的概念(Bryan et al., 2000, 2002; Bryan, 2007),并被国内外同行所应用(王德滋和周金城, 2005; Sheth, 2007; Bryan and Ernst, 2008; 张旗, 2013; Ernst, 2014; 薄宏泽和张招崇, 2020)。也有学者提出了过渡型大火成岩省的概念,即介于镁铁质和硅质大火成岩省之间的大火成岩省(Cheng Zhiguo et al., 2020)。笔者等所讨论的大火成岩省指传统意义上的大火成岩省,即镁铁质大火成岩省。

近30年来,大火成岩省在全球表生环境突变与生物灭绝、大规模成矿及古大陆重建及裂解标志等方面均取得了诸多重要进展,成为地球科学研究的重要热点前沿科学问题之一(Courtillot, 1994; Marzoli et al., 1999; Wignall, 2001; Zhou Meifu et al., 2002; Blackburn et al., 2013; Ernst and Jowitt, 2013; 沈树忠和张华, 2017; 徐义刚等, 2017; Black et al., 2018; Broadley et al., 2018; Clapham and Renne, 2019; 张拴宏和彭澎, 2022; 张招崇等, 2022)。笔者等通过对与地质历史上最年轻超大陆——潘吉亚超大陆裂解相关大火成岩省时空分布及特征的分析,简要评述了用大火成岩省开展古大陆重建的思路及其在超大陆重建及裂解研究方面的主要进展,并简要讨论了存在问题及未来发展方向。

1 与潘吉亚超大陆裂解有关的大火成岩省及其时空分布与特征

潘吉亚作为地质历史上最年轻的超大陆,由于重建的地质标志、古地磁及海底磁条带数据多,目前对其重建及裂解过程的认识已经非常清楚。潘吉亚超大陆从三叠纪末期以来经历了多个阶段的裂谷—裂解过程,其中每一阶段的裂谷—裂解均伴随有大火成岩省(图1,Courtillot et al., 1999; Frizonde de Lamotte et al., 2015; Peace et al., 2020)。潘吉亚超大陆的裂解可大致分为以下4个阶段:① 三叠纪末(约201 Ma)中大西洋岩浆岩省及中大西洋打开;② 早侏罗世(约183 Ma)Karoo—Ferrar(卡鲁—费拉尔)大火成岩省及西印度洋打开;③ 早白垩世(约135 Ma)Paraná—Etendeka(巴拉那—伊滕德卡)大火成岩省及南大西洋打开;④ 古近纪(62~55 Ma)北大西洋大火成岩省及北大西洋打开。在大陆裂解(离)之后,这些曾经相连的大火成岩省就跨区域分布在不同的大陆上,成为超大陆恢复和重建的重要标志之一。

图1 潘吉亚超大陆250 Ma以来重建图及与其不同阶段裂解有关的大火成岩省(据Peace et al., 2020修改补充)

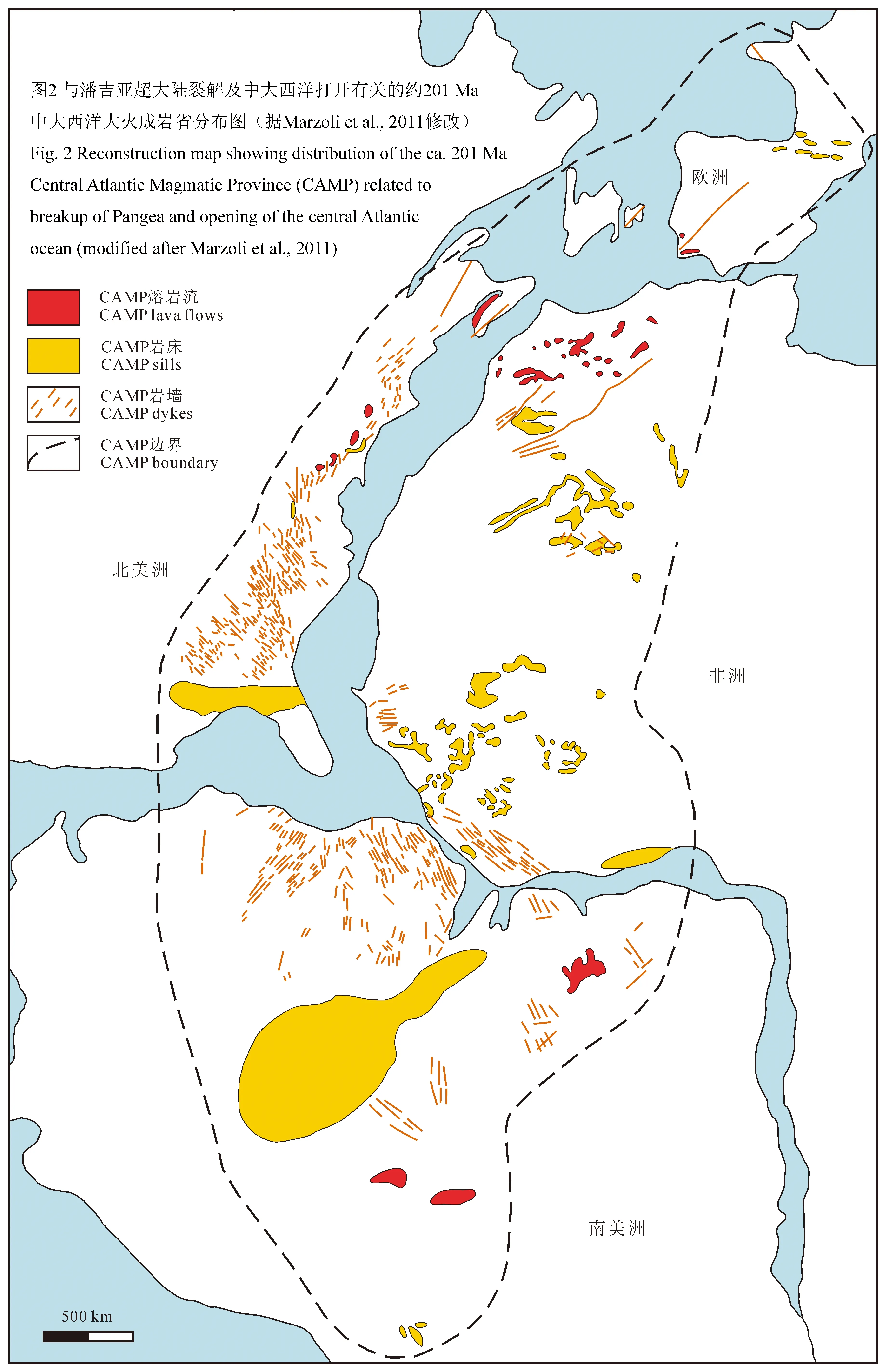

1.1 中大西洋岩浆岩省

三叠纪末期的中大西洋岩浆岩省(Central Atlantic Magmatic Province,CAMP)导致了潘吉亚超大陆初始裂解及中大西洋的打开(Marzoli et al., 1999)。该岩浆岩省以基性岩墙、岩床及熔岩流等不同产状形式分布在北美洲、南美洲、非洲及欧洲等相邻的陆块上(图1e、图2),分布面积约1000×104km2,估算的岩浆体积量约为300×104km3(Marzoli et al., 2018)。锆石U-Pb及Ar-Ar年代学结果显示,中大西洋岩浆岩省形成于202 Ma至198 Ma之间。其峰期年龄为201 Ma,其主要岩浆活动可能发生在1 Ma之内(Marzoli et al., 2011; Blackburn et al., 2013; Davies et al., 2017)。

中大西洋岩浆岩省中岩墙、岩床及熔岩流在硅—碱(TAS)分类图解上主要为玄武岩或玄武安山岩,并位于亚碱性区域,其SiO2含量为48%~55%,酸性岩及碱性岩含量非常少(Marzoli et al., 2011)。中大西洋岩浆岩省基性岩成分主要属拉斑系列并显示板内地球化学特征(Deckart et al., 1997)。位于不同大陆(北美、欧洲、非洲、南美)上的同期岩墙(床)其全岩Sr—Nd—Pb同位素及锆石或斜锆石Hf同位素组成有明显差异(Whalen et al., 2015; Davies et al., 2017; Marzoli et al., 2018),显示其源区特征有明显差异或者经历了不同程度的地壳物质混染。

1.2 卡鲁—费拉尔大火成岩省

早侏罗世卡鲁—费拉尔大火成岩省(Karoo—Ferrar LIP)是冈瓦纳古陆初始裂解及西印度洋打开的标志,由卡鲁岩浆岩省和费拉尔岩浆岩省组成(图1d)。而Chon Aike岩浆岩省位于南美巴塔哥尼亚及南极,形成于183~157 Ma,以流纹质熔结凝灰岩为主要组成,被认为是与卡鲁—费拉尔大火成岩省伴生的长英质大火成岩省(图3)。卡鲁岩浆岩省主要位于南非卡鲁盆地内,延伸到了东南极的毛德皇后地,由卡鲁玄武岩及同期的基性岩床和岩墙组成,其分布面积约100×104km2,估算的岩浆体积量约为(200~250)×104km3(Jourdan et al., 2005)。费拉尔岩浆岩省主要沿横贯南极山脉分布,延伸到澳大利岩南部和新西兰,延伸长度近4000 km,估算的岩浆体积量约为(37~57)×104km3(Encarnación et al., 1996; Fleming et al., 1997)。费拉尔大火成岩省由位于费拉尔群中玄武岩(Kirkpatrick)及同期的基性岩墙、岩床和层状基性—超基性侵入体(Dufek—Forrestal)组成(Elliot and Fleming, 2008)。

图3 卡鲁—费拉尔大火成岩省及冈瓦纳重建图(据Ernst, 2014修改)

虽然Ar-Ar测年结果显示卡鲁—费拉尔大火成岩省可能形成于184~176 Ma长达8 Ma之内(Jourdan et al., 2005, 2008),但高精度锆石/斜锆石U-Pb年代学结果显示,卡鲁—费拉尔大火成岩省峰期年龄为183 Ma,其主要岩浆活动可能发生在1 Ma之内(Encarnación et al., 1996; Pálfy and Smith, 2000; Svensen et al., 2012)。卡鲁—费拉尔大火成岩省总体上属于拉斑玄武岩系列,并可划分为高钛和低钛两种类型,但卡鲁与费拉尔岩浆岩省的微量元素和同位素特征也有明显差异,显示二者岩浆源区不同,并且经历了与岩石圈及地壳不同程度的混染作用(Elliot and Fleming, 2000)。

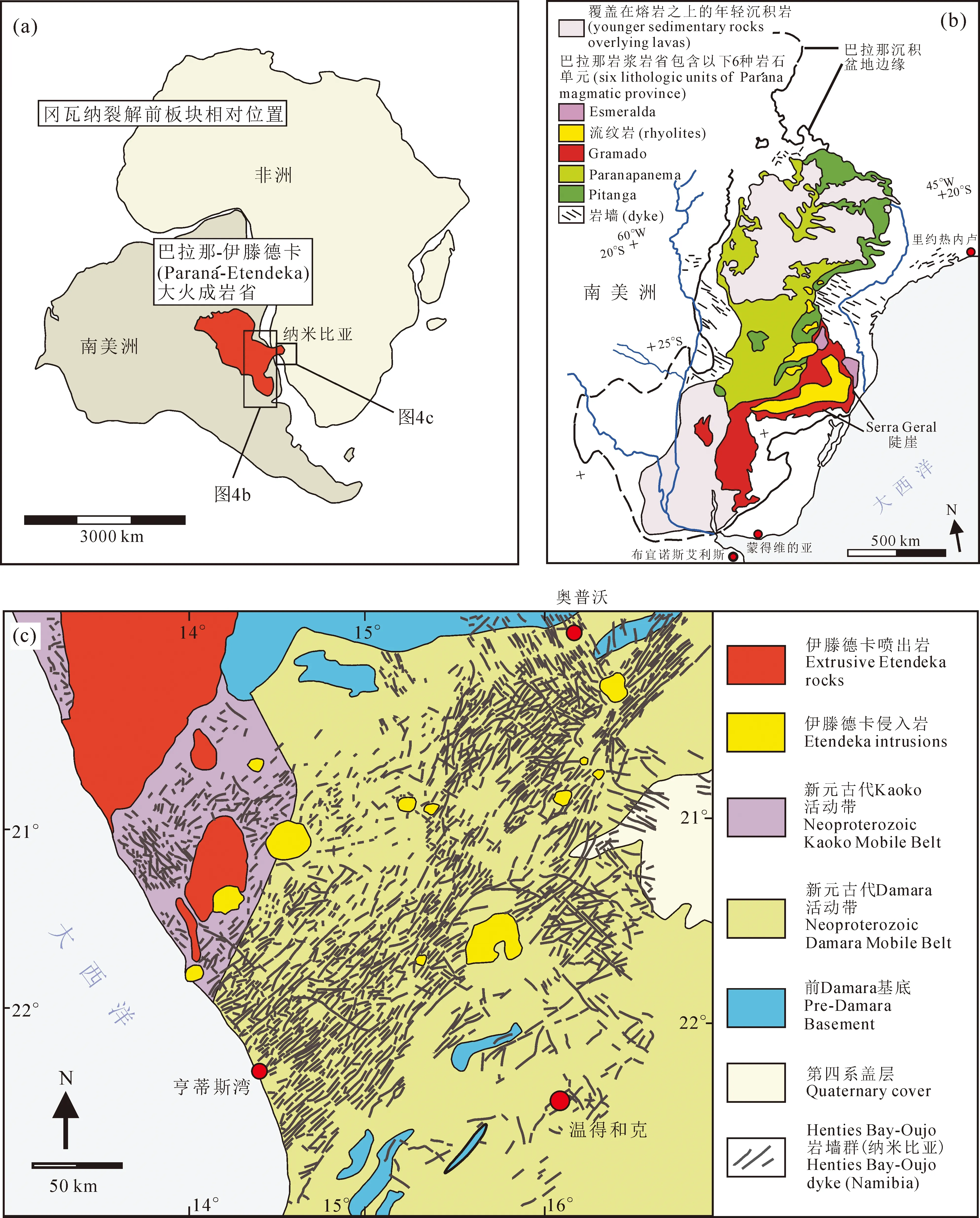

1.3 巴拉那—伊滕德卡大火成岩省

早白垩世巴拉那—伊滕德卡大火成岩省(Paraná—Etendeka LIP)由位于南美中东部的巴拉那岩浆岩省和位于非洲西南部纳米比亚伊滕德卡岩浆岩省组成(图1c、图4),与南大西洋打开及非洲与南美大陆的裂解有关(White and McKenzie, 1989; Turner et al., 1994)。该大火成岩省主要由拉斑系列的基性岩(包括玄武岩和基性岩墙)组成,另外还伴生有流纹岩及少量火成碳酸岩、碱性岩及金伯利岩等,估算的岩浆体积量约100×104km3。

图4 巴拉那—伊滕德卡大火成岩省前裂解期重建图(a)及显示其分布及组成的地质图(b)、(c)(据Thiede and Vasconcelos, 2010; Cheng Zhiguo et al., 2019修改补充)

尽管巴拉那—伊滕德卡大火成岩省的峰期年龄在135 Ma左右,但关于其持续时间还有很大争议,大多数学者认为该大火成岩省形成时间>4 Ma(Dodd et al., 2015)甚至>10 Ma(Turner et al., 1994),但也有学者认为其主期岩浆活动形成时间<1 Ma(Thiede and Vasconcelos, 2010)或者在1.6~3.0 Ma之间(Gomes and Vasconcelos, 2021)。巴拉那—伊滕德卡大火成岩省内的基性熔岩和岩墙根据区域分布及地球化学特征,可以划分为高Ti—Y和低Ti—Y两种类型,认为其来自不同的地幔源区(Peate, 1997; Marsh et al., 2001)。

1.4 北大西洋大火成岩省

古近纪北大西洋大火成岩省(North Atlantic LIP)沿格陵兰与欧洲及格陵兰与加拿大之间分布(图1b),主要由陆上及海上基性熔岩(玄武岩为主)及伴生的基性侵入体及岩墙组成,分布面积>130×104km2,估算的岩浆体积量>180×104km3(Meyer et al., 2007)。按其形成年龄可划分为62~57 Ma和56~54 Ma两个阶段,其中早期被认为与地幔柱柱头初始到达有关,而晚期则认为与北大西洋开始裂解有关(Peate et al., 2008)。

北大西洋大火成岩省主要由拉斑玄武质基性岩组成,有少量碱性玄武岩。早期(62~57 Ma)基性岩常有明显的地壳物质混染特征(Saunders et al., 1997),而晚期基性岩(56~54 Ma)地壳混染弱,并具有类似于冰岛和北大西洋玄武岩等软流圈熔融的同位素及地球化学特征(Peate et al., 2008)。

2 用大火成岩省开展古大陆重建及裂解研究的思路

从上述潘吉亚超大陆的裂解过程可以看出,超大陆的裂解通常是多期次、逐步裂解的过程。尽管不是所有的大火成岩省都与大陆裂解有关(Coffin and Eldholm, 1992),但几乎每一次重要的裂解事件都伴有大火成岩省的出现。与裂解有关的大火成岩省除具有一般大火成岩省大规模、短时期、板内地球化学特征及基性岩为主的特征之外(Coffin and Eldholm, 1992, 1994; Ernst, 2014),还包括跨区域分布在不同大陆上、相似的前裂解期沉积记录、可能的前岩浆期抬升及古地磁结果的支持等特征。在岩石地球化学组成上以拉斑玄武岩为主,可伴生少量碱性玄武岩和火成碳酸岩。

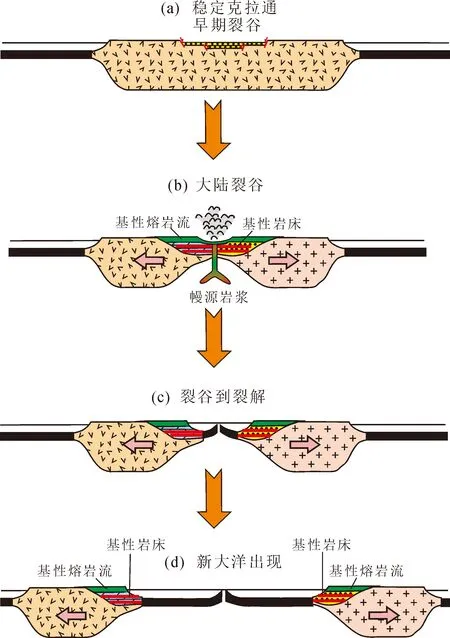

大陆的裂解均是从陆内裂谷的基础上发展起来的,除以基性岩床、熔岩流为组成的大火成岩省或基性岩浆作用之外,在裂谷盆地内也保留了超大陆恢复与重建的关键信息,特别是裂谷盆地内特殊沉积标志层(如大规模黑色页岩沉积、火山灰夹层、古生物、区域性不整合面等)可以为大陆重建提供重要依据(图5)。另外,由于大火成岩省或大规模基性岩浆活动通常与地球深部过程(如地幔柱等)密切相关,因此大火成岩省或基性岩浆事件序列可以作为不同大陆的“条形码”,其精细对比可以为确定这些大陆在某一时期的亲缘性提供重要依据(Bleeker and Ernst, 2006; Ernst et al., 2008, 2016; Ernst and Bleeker, 2010)。结合岩墙群几何学产状、古地磁及其他地质标志,可以应用大火成岩省开展两个或多个前寒武纪陆块在古大陆中相对位置的重建(如:Peng Peng et al., 2011a; Peng Peng, 2015; Buchan and Ernst, 2019; Zhang Shuanhong et al., 2022)。用大火成岩省开展古大陆重建及裂解研究的目标就是通过不同陆块大火成岩省及大规模基性岩浆活动年代学、岩石学及地球化学对比,结合其他证据,恢复其形成时的时空分布特征,确定这些陆块在超大陆中的相对或绝对位置。

图5 大陆从裂谷发展成大洋的演化过程示意图

3 大火成岩省在超大陆重建及裂解研究方面的主要进展

大火成岩省作为超大陆重建及裂解的关键证据之一,对于研究前潘吉亚超大陆,特别是对于缺少古生物等重建标志,古地磁数据偏少的前寒武纪超大陆的重建及裂解有重要价值。近20多年来,随着基性岩定年技术的进步及研究调查工作的不断深入,越来越多的前寒武纪大火成岩省或大规模基性岩浆活动被识别出来,为开展古大陆重建及裂解研究提供了重要依据。笔者等仅列举了一些通过大火成岩省年代学及地球化学特征对比,结合其他地质证据开展古大陆重建及裂解研究的实例。

3.1 早白垩世约132 Ma措美—班伯里(Bunbury)大火成岩省与早白垩世东冈瓦纳重建及裂解

措美大火成岩省位于西藏东南部特提斯喜马拉雅带东段,由早白垩世玄武岩、镁铁质岩墙(床)、辉长岩侵入体以及少量中—酸性火山岩组成,分布面积4~5×104km2(Zhu Dicheng et al., 2009; 朱弟成等, 2013)。锆石U-Pb定年结果显示岩浆活动发生在136~130 Ma,峰期年龄约为132 Ma(Zhu Dicheng et al., 2009; 朱弟成等, 2013)。通过与澳大利亚西南部同期Bunbury玄武岩的年代学和地球化学对比,结合前人早白垩世冈瓦纳古陆古地理重建,Zhu Dicheng 等(2009)首次提出西藏东南部特提斯喜马拉雅带的措美大规模基性岩浆活动与澳大利亚西南部的Bunbury玄武岩为与Kerguelen地幔柱早期活动有关的同一个大火成岩省,并将其命名为措美—班伯里大火成岩省(图6)。以约132 Ma措美—班伯里大火成岩省为标志,印度大陆开始从澳大利亚大陆分离,东冈瓦纳古陆开始裂解(Zhu Dicheng et al., 2009; 朱弟成等, 2013)。

图6 措美—班伯里(Bunbury)大火成岩省与早白垩世(约132 Ma)冈瓦纳古陆重建图(据Zhu Dicheng et al., 2009; 朱弟成, 2013)

3.2 约1.11 Ga大火成岩省或基性岩浆活动对比与Umkondia巨大陆重建

约1.11 Ga大火成岩省或基性岩浆活动包括分布在南非卡拉哈里及东南极毛德皇后地的Umkondo大火成岩省(Hanson et al., 2004, 2006; de Kock et al., 2014)、亚马逊克拉通Rincon del Tigre—Huanchaca辉绿岩床(墙)及Rio Perdido基性岩墙(Teixeira et al., 2015, 2019)、刚果克拉通Epembe—Huila Angola辉长岩—苏长岩岩墙(Ernst et al., 2013; Salminen et al., 2018)、印度克拉通的Mahoba基性岩墙(Pradhan et al., 2012)、北美大陆中部巨型裂谷系岩浆活动(Keweenawan大火成岩省,Davis and Green, 1997; Heaman et al., 2007)及澳大利亚中部及西部的Warakurna大火成岩省等(Wingate et al., 2004)。通过地球化学特征对比,结合部分克拉通的古地磁数据,Choudhary et al.(2019)提出这些位于卡拉哈里、亚马逊、刚果和印度的约1.11 Ga基性岩可能是被大陆裂解分割开来的同一个大火成岩省,即这四个克拉通在约1.11 Ga期间相邻,并构成了一个名为Umkondia的巨大陆。

3.3 约1.32 Ga大火成岩省与华北及北澳大利亚克拉通重建与裂解

近十多年来斜锆石及锆石U-Pb/Pb-Pb年代学结果显示,华北克拉通北部燕辽地区中元古代下马岭组、铁岭组、高于庄组及雾迷山组内的大规模辉绿岩床群侵位于中元古代中期,其峰期侵位年龄在1.32 Ga左右(李怀坤等, 2009; Zhang Shuanhong et al., 2009, 2012, 2017; Wang Qinghai et al., 2014; 苏犁等, 2016; Zhu Yusheng et al., 2020)。Zhang Shuanhong等在对这些大规模基性岩床分布面积、累积厚度、侵位时代、前岩浆期抬升及地球化学特征等综合分析的基础上,提出这些大规模辉绿岩岩床群构成了一个形成于约1.32 Ga、分布面积达12×104km2的燕辽大火成岩省(Zhang Shuanhong et al., 2017; 张拴宏和赵越, 2018)(图7a、7b)。除燕辽地区的辉绿岩床群之外,在山西大同发现有约1.32 Ga侵位的近NE走向辉绿岩墙(Peng, 2015);在辽东甜水—青城子一带还发现了约1.32 Ga侵位的基性岩墙和岩床(Wang Xinping et al., 2022; Hu Guohui et al., 2022),表明燕辽大火成岩省还可以向东、西两侧延伸(图7a、7b)。

图7 华北燕辽大火成岩省(a)、(b)与北澳大利亚代理姆—加里温库大火成岩省地质图(c)及华北—北澳大利亚约1.32 Ga 地质及古地磁重建图(d)、(e)(据Zhang Shuanhong et al., 2017, 2022; 张拴宏和赵越, 2018修改补充)

除华北克拉通之外,约1.32 Ga基性岩主要分布在北澳大利亚克拉通(Sweet et al., 1999)。在波罗地克拉通也有少量该期侵位的基性岩墙(丹麦Kelseaa基性岩墙),其斜锆石U-Pb年龄为1326±10 Ma(Holm et al., 2005)。北澳大利亚克拉通约1.32 Ga基性岩由侵位到麦克阿瑟盆地中元古代沉积地层中的代理姆(Derim Derim)辉绿岩床群及加里温库(Galiwinku)放射状的岩墙群组成,分布面积超过24×104km2(图7c)。代理姆辉绿岩床的斜锆石U-Pb年龄为1326.7±1.1 Ma至1312.9±0.7 Ma(Sweet et al., 1999; Yang Bo et al., 2020; Bodorkos et al., 2021),而加里温库基性岩墙的斜锆石U-Pb年龄为1325±36 Ma(Whelan et al., 2016),二者构成了一个约1.32 Ga的代理姆—加里温库大火成岩省。张拴宏等在综合分析华北克拉通燕辽盆地与北澳大利亚克拉通麦克阿瑟盆地中元古代沉积地层序列的基础上,通过对华北燕辽大火成岩省与北澳大利亚代理姆—加里温库大火成岩省及沉积地层对比,结合前人的古地磁重建结果(Zhang Shihong et al., 2012; Xu Huiru et al., 2014),提出这两个大火成岩省是被大陆裂解分隔开的同一个大火成岩省,即哥伦比亚超大陆重建图中,华北克拉通东北部与北澳大利亚克拉通北部在约1.32 Ga是相邻近的(图7d、7e),以约1.32 Ga燕辽—代理姆—加里温库大火成岩省为标志,华北克拉通从哥伦比亚超大陆发生了裂解,导致了燕辽与代里姆—加里温库大火成岩省的分离(Zhang Shuanhong et al., 2017; 张拴宏和赵越, 2018)。华北克拉通东北部与北澳大利亚克拉通北部这一连接关系也得到了近年来诸多地质及古地磁研究结果的支持(Wang Chong et al., 2019; Yang Bo et al., 2020; Bodorkos et al., 2021; Ding Jikai et al., 2020; Mitchell et al., 2021; Kirscher et al., 2021; Nixon et al., 2022)。燕辽盆地的下马岭组与麦克阿瑟盆地的Velkerri组均发育有近同期大规模黑色页岩沉积,并且均被约1.32 Ga辉绿岩床侵入,表明这些大规模黑色页岩可能沉积于连通的巨型盆地,并且具有重要的古环境及经济价值(Zhang Shuanhong et al., 2018, 2021; 张拴宏等, 2019; Mitchell et al., 2021)。

华北与北澳大利亚克拉通1800~800 Ma期间的大火成岩省或大规模基性岩浆活动及黑色页岩的时空分布及精细对比结果显示,1800~1300 Ma期间这两个克拉通的基性岩浆事件序列非常相似,大规模黑色页岩沉积的时代也近一致,但在1300 Ma之后,二者岩浆基性活动序列出现明显差别(Zhang Shuanhong et al., 2022)。结合近年来华北及北澳大利亚获得的古地磁结果(Ding Jikai et al., 2020; Kirscher et al., 2021)及1.78~1.32 Ga古地磁重建,进一步确定了华北克拉通北东缘与北澳大利亚克拉通北缘在1800~1300 Ma近500 Ma期间长期相邻(或相连),但在1300~1200 Ma期间发生了裂解(Zhang Shuanhong et al., 2022)。

3.4 约2.45 Ga及约2.10 Ga大火成岩省与Superia超级克拉通重建及裂解

Heaman(1997)最早提出分布在北美苏必利尔(Superior)、怀俄明(Wyoming)克拉通与欧洲波罗地的卡累利阿(Karelia)克拉通约2.45 Ga辉绿岩岩墙及同期基性熔岩流可能是同一个Matachewan大火成岩省被改造剥蚀后的残留体,即这三个克拉通在2.45 Ga相邻,并构成了地球历史上最早的超级克拉通Superia。此后开展的Matachewan大火成岩省相似的地球化学特征对比也支持这一重建方案(Ciborowski et al., 2015)。2.50~2.10 Ga基性岩浆事件序列精细对比,结合岩墙几何学重建结果表明,Superia超级克拉通在2.45 Ga至2.11 Ga期间可能长期存在,并且还包括了北美的赫恩(Hearne)克拉通和波罗地的科拉(Kola)克拉通(Bleeker and Ernst, 2006; Ernst and Bleeker, 2010; Davey et al., 2020)。近期对苏必利尔、赫恩、怀俄明、卡累利阿和科拉克拉通2.135~2.101 Ga基性岩墙(床)及熔岩流的年代学及地球化学结果显示,这些基性岩属于跨Superia超级克拉通分布的同一个约2.11 Ga大火成岩省的组成部分,表明Superia超级克拉通在约2.11 Ga仍然存在,但在约2.11 G之后发生了裂解(Davey et al., 2022)。

此外,Ernst 等(2016)通过西伯利亚与劳伦1900~700 Ma大火成岩省及基性岩浆事件的精细对比,建立了西伯利亚南缘与劳伦北缘在1900~700 Ma期间长达1200 Ma期间相连的重建关系,这一重建方案也得到了古地磁结果的支持(Evans et al., 2016; Pisarevsky et al., 2021)。彭澎等(Peng Peng et al., 2011a, 2011b; Peng Peng, 2015)根据华北克拉通中部及东南缘新元古代早期(0.92~0.90 Ga)基性岩浆活动与其他克拉通对比,结合岩墙的几何学产状,提出华北克拉通新元古代早期基性岩浆活动与圣弗朗西斯科克拉通Bahia基性岩墙和刚果克拉通西部Gangila—Mayumbian火山岩可能为受同一个地幔柱控制的大火成岩省残片,即新元古代早期华北克拉通东南缘与圣弗朗西斯科—刚果克拉通西南缘相连接,但在900 Ma二者发生裂解,这一认识也得到了部分后续研究成果的支持(Cederberg et al., 2016; Chaves et al., 2019; Su Xiangdong et al., 2021)。

4 存在问题及未来发展方向

尽管大火成岩省在古大陆重建及裂解方面取得了一些重要的进展,但也存在一些问题,这些问题主要包括:

(1)用大火成岩省开展古大陆重建的一个核心目标是确定分布在不同地区的大火成岩省残片或碎片是否是被大陆裂解分割开来的同一大火成岩省,但一些时代和地球化学特征相同的大火成岩省在古地理重建中可能并不相邻或者受不同的地幔柱控制,如巴拉那—伊滕德卡大火成岩省与措美—班伯里大火成岩省尽管形成时代接近,但前者位于西冈瓦纳,后者位于东冈瓦纳,这两个大火成岩省在早白垩世古地理重建图上明显不相邻,且受不同的地幔柱控制(图6)。

(2)运用超大陆重建或裂解研究的大火成岩省或者基性岩浆活动在岩浆分布面积及体积量方面必须有较大规模,用很小规模的基性岩浆活动或者用花岗质岩浆活动来讨论古大陆重建及裂解是没有意义的。对于那些后期改造强烈的前寒武纪大火成岩省来说,要估算其岩浆体积量有很大难度,但至少要求这些用于大陆重建或裂解研究的基性岩有较大的分布面积,并且在横向及纵向上有较好连续性。

(3)与显生宙大火成岩省不同,大多数前寒武纪大火成岩省或其残片通常有较大的年龄跨度范围(Ernst, 2014),并且缺少高精度ID-TIMS U-Pb年龄数据,影响了不同区域大火成岩省的精确对比。如华北克拉通新元古代早期的基性岩浆活动,其锆石及斜锆石U-Pb/Pb-Pb年龄变化于948±8 Ma至886±5 Ma(Liu Yongqing et al., 2006; Peng Peng et al., 2011a, 2011b; Wang Qinghai et al., 2012; Zhang Shuanhong et al., 2016; Su Xiangdong et al., 2018, 2021; Zhu Renzhi et al., 2019; Zhao Hanqing et al., 2020; 张琪琪等, 2021),跨度>50 Ma。这种宽泛的年龄范围一方面可能与前寒武纪大火成岩省脉冲式、多阶段活动有关,另外一方面可能与不同测年方法的精度和误差有关。

(4)大陆从裂谷到裂解(裂离)的演化需要一定的时间,因此洋盆打开、洋壳出现及被动陆缘沉积的时代比与裂解有关大火成岩省的年龄明显滞后,造成了不同学科对大陆裂解时间认识的差异。如北美与非洲之间最古老洋壳的年龄为185~180 Ma(Withjack et al., 1998; Schettino and Turco, 2009),表明中大西洋打开时间比中大西洋岩浆岩省要晚15~20 Ma;东冈瓦纳(南极、澳大利亚、印度)与西冈瓦纳(非洲、南美)的分离时间比卡鲁—费拉尔大火成岩省滞后约10 Ma(Encarnación et al., 1996)。

(5)如前所述,几乎每一次重要的裂解事件都伴有大火成岩省的出现,但并不是所有的大火成岩省都与大陆裂解有关,其原因是什么?受哪些因素控制?前人研究结果表明,尽管岩浆作用可以促进大陆的裂解(Guan Huixin et al., 2021),但继承性构造,特别是先存的岩石圈薄弱带或者古老的造山带可能在大陆裂解中发挥了重要作用(Vauchez et al., 1997; Corti et al., 2003; Whalen et al., 2015; Will and Frimmel, 2018; Schiffer et al., 2020; Festa et al., 2020),而地幔柱似乎不是大陆裂解的必要条件。

针对以上这些问题,未来需要加强以下几个方面的研究,以进一步促进大火成岩省在大陆重建及裂解研究方面更好地应用。

(1)在甄别不同大陆分布的大火成岩省或基性岩浆活动是否为被大陆裂解分割开来的同一大火成岩省时,除年代学及地球化学对比之外,还要结合前岩浆期沉积地层中的特殊事件层(如冰碛岩、火山灰、黑色页岩、不整合面、古生物等)、岩墙几何学产状、古地磁、大型构造(如造山带)对比及地球物理资料等综合考虑。

(2)基性岩的规模是确定其是否构成大火成岩省的最重要要素之一,对于经历了多次大陆裂解及后期抬升剥蚀或覆盖影响的前寒武纪基性岩,要通过野外地质调查、地球物理及钻孔等资料分析其横向及纵向延伸,结合模拟计算、构造恢复等估算其分布面积及体积量。一些分布面积较小或者难以确定分布面积的基性岩浆活动,尽管不能作为大陆裂解的标志,但作为不同大陆基性岩浆事件序列对比的标志之一,对确定这些大陆在某一段时期内的亲缘性仍有一定的参考价值(Bleeker and Ernst, 2006; Ernst et al., 2008, 2016; Ernst and Bleeker, 2010)。

(3)大火成岩省时代的精确厘定,特别是峰期岩浆活动的时代是开展其精细对比的基础,对于研究其环境效应也有重要价值(Marzoli et al., 1999, 2011; Burgess and Bowring, 2015; Schoene et al., 2015, 2019; Sprain et al., 2019)。大多数显生宙大火成岩省(如西伯利亚暗色岩系、峨眉山、中大西洋、德干、卡鲁—费拉尔)的活动时代均被限定在1 Ma或1~2 Ma之内(Encarnación et al., 1996; Pálfy and Smith, 2000; Kamo et al., 2003; Marzoli et al., 2011; Svensen et al., 2012; Shellnutt et al., 2012; Blackburn et al., 2013; Davies et al., 2017; Zhong Yuting et al., 2014; Burgess and Bowring, 2015; Schoene et al., 2015, 2019; Sprain et al., 2019; Heimdal et al., 2020; Huang Hu et al., 2022),但也有一些大火成岩省(如塔里木)具有多期次、脉冲式活动特征(Xu Yigang et al., 2014; Shangguan et al., 2016; Zhang Dongyang et al., 2013; Zhong Yuting et al., 2022)。对于年龄跨度较大(>20 Ma)的前寒武纪大火成岩省,要在野外接触关系调查的基础上,结合高精度年代学确定岩浆峰期活动的时代,分析其年龄跨度大的原因及时空变化规律。

(4)古地磁视极移曲线的变化及被动陆源沉积的出现是判断大陆是否发生裂解的关键证据之一(Coffin and Eldholm, 1992; Boillot and Froitzheim, 2001; Evans and Pisarevsky, 2008),但由于其出现时间比同裂解期大火成岩省时代明显滞后,因此研究中要注意用大火成岩省确定的裂解时间与古地磁及被动陆缘沉积证据的差异。由于导致大陆裂解的裂谷通常均伴随有前裂解期区域性抬升(Esedo et al., 2012; Frizonde de Lamotte et al., 2015),加强与大火成岩省相伴的前岩浆期抬升研究,也有利于认识大陆从裂谷向裂解的发展过程。

(5)从潘吉亚超大陆的裂解过程来看,超大陆的裂解是逐步扩展,分阶段裂解的过程。从中大西洋岩浆岩省导致中大西洋打开至北大西洋大火成岩省导致北大西洋打开,其持续时间近150 Ma,形成了大西洋—卡鲁巨型裂谷系。对前寒武纪超大陆来说这一裂解过程持续的时间可能更长,如1600~1300 Ma及900~700 Ma分别是哥伦比亚和罗迪尼亚超大陆裂解的最主要时期(Roger and Santosh, 2002; Zhao Guochun et al., 2002, 2003, 2004; Li et al., 2008),加强这些与超大陆裂解期大火成岩省时空分布的研究,有利于更好地认识超大陆的裂解过程及机制。

(6)加强大火成岩省分布地区先存构造(如深大断裂、大规模剪切带及古老造山带等)及深部岩石圈结构研究,一方面有利于确定大火成岩省是否与裂解有关,另一方面也有利于更好地认识大陆裂解的诱发因素及机制。

5 总结及展望

作为地质历史上与地球深部过程密切相关的极端地质事件,大火成岩省对古大陆重建及裂解,特别是缺少古生物等重建标志,古地磁数据较少的前寒武纪超大陆重建及裂解研究具有非常重要的价值,并取得了诸多重要进展。从潘吉亚超大陆的裂解过程可以看出,尽管只有少量大火成岩省与大陆裂解有关,但每一次重要的裂解事件均伴随有大火成岩省的出现。大陆裂解导致曾经相连的同一个大火成岩省跨区域分布在不同的大陆上。用大火成岩省开展古大陆重建及裂解研究的目标就是通过不同陆块大火成岩省及大规模基性岩浆活动年代学、岩石学及地球化学对比,结合其他证据,恢复大火成岩省形成时的时空分布特征,以此确定这些陆块在超大陆中的相对或绝对位置。另外,大火成岩省或基性岩浆事件序列可以作为不同大陆的“条形码”,其精细对比可以为确定这些大陆在某一时期的亲缘性或连接关系提供重要的依据。

尽管大火成岩省在前寒武纪古大陆重建及裂解研究方面有一定优势,但与其他重建标志一样,也有其局限性及不确定性。特别是前寒武纪大火成岩省,由于经历了多期裂解事件改造及受后期变形变质、抬升剥蚀或被覆盖等因素的影响,保留的信息残缺不全,增加了重建工作的难度。因此,用大火成岩省开展古大陆重建及裂解研究时,要结合前岩浆期沉积地层中的特殊事件层(如冰碛岩、火山灰、黑色页岩、不整合面、古生物等)、岩墙几何学产状、基性岩浆事件序列对比、古地磁、大型构造(如造山带)对比及地球物理所揭示的深部结构等证据综合考虑。

致谢:谨以此文祝贺杨文采主编80华诞!审稿专家提供了很多有益的意见和建议,在此表示诚挚的感谢。