高山峡谷区的乔灌木景观格局及多样性

2022-09-26孙佳瑞吴晓奕

孙佳瑞,宗 桦,周 璐,鲍 方,吴晓奕

(1.西南交通大学 建筑学院,四川 成都 611756;2.中铁二院工程集团有限责任公司,四川 成都 610031)

青藏高原东缘与四川盆地的过渡带属横断山脉的高山峡谷区,主要包括四川省西部、云南省东北部以及西藏自治区东部,区域内从河谷到山岭顶部,相对高差达4 000~5 000 m。此区域核心 区 位 于24°39′~33°34′N、96°58′~104°27′E之间,下属共99 个县级行政单位,总面积约为44.97 万 km2[1]。由于高山峡谷区位于东亚和南亚季风的过渡区域,同时受青藏高原隆起的影响,形成了复杂多样的自然地理环境[2]。并将其造就为生物多样性和濒危物种的避风港,是我国乃至全球研究生物多样性分布的热点地区[3]。尤其是横断山脉西南的高山峡谷,作为“三江并流”的重要组成部分,是温带和热带的交汇处,也是南北生物扩散的过渡地带,该区原始植物生态系统保存最完整,生物多样性最丰富,具有高等植物7 000余种,占全国总数的27%以上[4]。随着海拔的递增,高山峡谷从山谷到山顶,形成了非常明显的植被垂直区系,依次为河谷稀疏灌木草丛,季风常绿阔叶林,半湿润常绿阔叶林,中山湿性常绿阔叶林,寒温性针叶林,高山灌丛草甸和流石滩[5]。

目前,诸多学者都对高山峡谷区的植被物种丰富度开展了研究工作,成果主要集中在高山峡谷植被区系划分以及环境变化对植被多样性的影响两大板块。如刘伦辉[6]等将横断山高山峡谷金沙江两岸山地植被划分为6 个植被垂直带,即:亚热性干旱小叶灌丛—暖湿性半干旱灌丛与半湿润针叶林—寒温带暗针叶林—高寒灌丛、草甸—亚冰雪植被—冰雪带。吴勇认为四川盆地西缘高山峡谷区内5 个自然保护区的植物起源古老,多特有种和孑遗种,具有较高的生物多样性[7]。邓东周等人指出岷山中段高山峡谷区常绿落叶阔叶混交林的林下植物多样性最高[8]。张闯娟则指出热带和亚热带植物物种分布所占比例随海拔升高逐渐减少,而温带植物物种呈上升的趋势[5]。王东研究了横断山脉特有植物的多样性,发现特有物种的丰富度在中海拔区域达到峰值,并与山地垂直气候相关[9]。许玥从群落水平研究了怒江河谷乡土植物和入侵植物多样性的分布格局,以及自然和人为干扰因素对其格局的影响[10]。杨阳等人研究了怒江、澜沧江和金沙江三江并流区高山河谷带植被的丰富度、物种更替率随海拔梯度格局的变化[11]。

综合以上研究可以看出,当前学者主要通过典型样方法,抽样分析了横断山高山峡谷区的植被区系、优势植物群落、物种多样性及其垂直结构,并研究了自然环境变化对植物群落的影响。但鲜有从大尺度的空间角度分析高山峡谷区内植被景观的水平和垂直结构,以及景观斑块间的相互关联,不利于揭示植被与环境的相互关系。事实上,景观格局是大小和形状不一的景观镶嵌体在景观空间上的排列,既具体体现了景观异质性,又反映了各种自然或人为因素在不同时空尺度上相互作用的结果[12]。同时,景观格局也反过来影响并决定着各种生态过程,斑块的大小、形状和连接度影响着景观内物种的丰度、分布以及种群的生存能力等[13]。

因此,本研究基于实地调查和林业调查数据,利用ArcGIS 和Fragstats 软件从大尺度的景观格局视角研究泸定县乔灌木景观的空间格局,探索环境差异对高山峡谷区乔灌木分布的影响。有助于从大尺度视角剖析高山峡谷区植被景观的空间结构及其影响因子,为高山峡谷区景观植物资源的保护、管理和合理开发提供依据和参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

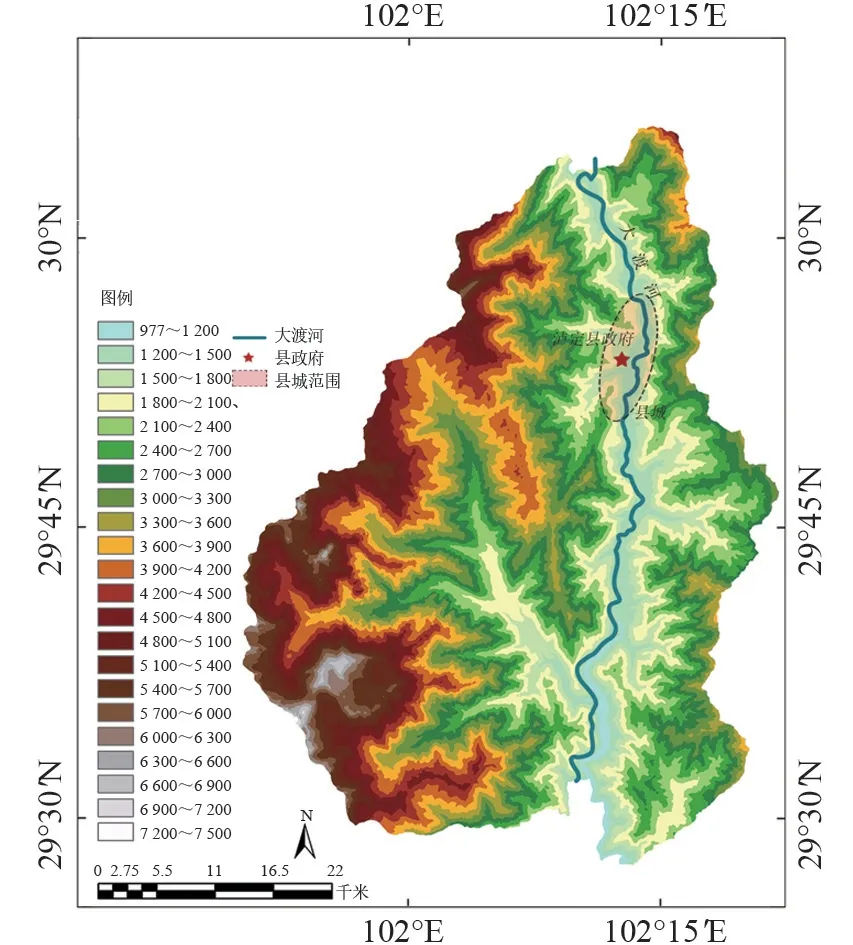

研究选取泸定县全域为研究对象。泸定县位于青藏高原东部边缘和甘孜藏族自治州东南部(29°54′~30°10′N,101°46′~102°25′E),是横断山脉的重要组成部分,属典型高山峡谷区[14](图1),而且是川西高山高原最深陷的峡谷区。县城平均海拔1 321 m,辖区面积2 165.35 km²,人口为8.62 万。县境内高山林立,谷深壁陡,沟壑交错,许多山峰都在4 000 m 以上,地貌类型从低中山峡谷区直至高山、极高山区。最高点为大雪山主峰贡嘎山,海拔7 556 m,二郎山海拔3 437 m,总体地势西北高,东南低。由于受到东南、西南季风和青藏高原冷空气的双重影响,泸定县气候垂直差异明显,海拔1 800 m 以下地区属亚热带季风气候,为有名的干热河谷地区,四季分明。年均气温15.5℃,年极端最高气温33.8℃,年最低气温-2.2℃,年降水量664.4 mm,年均日照时数为1 323.6 h,全年无霜期279 d。从河谷到谷岭,气候、植被、土壤等呈明显的垂直递变规律,境内平坝、台地、山谷、高山、平原、冰川等俱全,属典型的立体气候,为国内所罕见(图1)。同时,泸定县地质灾害发生频率较高,人类活动集中且强度较大,加之处于两种不同类型的生态系统的交界过渡区,因此生态环境脆弱性极高。

泸定县因其独特自然条件繁衍了众多数量的植被,也保持了较多数量的古老孑遗植物,如红豆杉、康定木楠、连香树、麦吊杉、银杏等40 多种国家保护的珍贵植物[15]。然而,随着川藏铁路的开发建设,必然引起泸定县土地利用和植被覆盖的变化。这为生态环境原本就十分脆弱的泸定县带来了更为尖锐的自然生态系统退化、生物多样性减少、水土流失以及植被物种丧失等生态风险。亟需在探索泸定县现有植被景观格局的基础上,开展保护与修复工作。

1.2 研究方法

1.2.1 泸定县高山峡谷区的划分

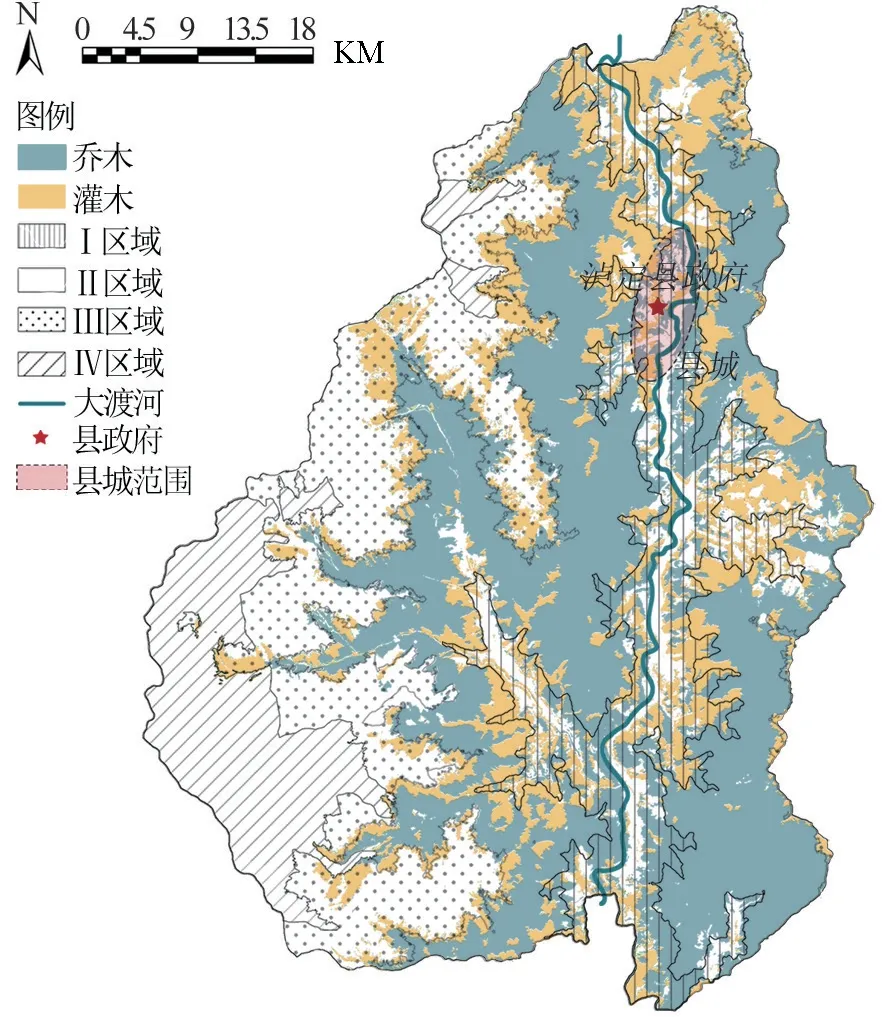

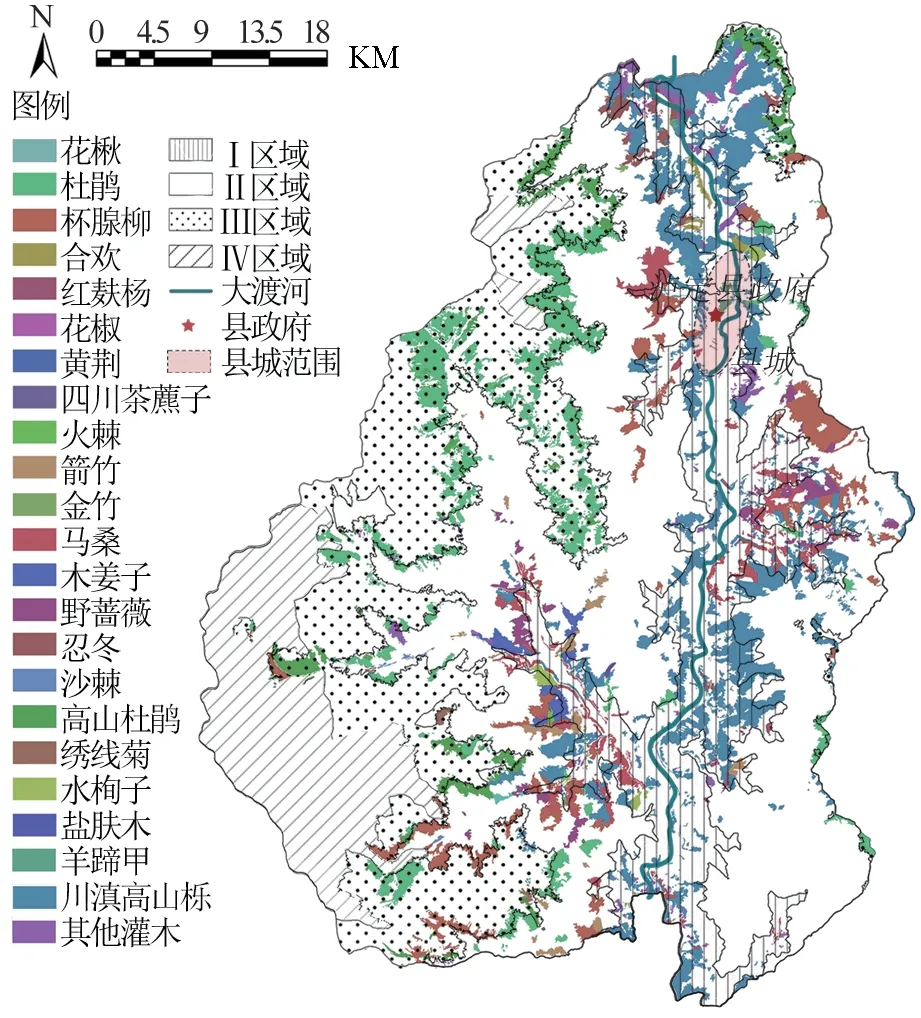

本文DEM 数字高程数据来源于ASTER GDEM 数据集,空间分辨率为30 m。为了更好地反映泸定县乔灌木景观的空间格局分布特征,本研究以相对高度1 500 m 为间隔将研究区划分为4个海拔区间,分别是:海拔2 100 m 以下的Ⅰ区,2 100~3 599 m 的Ⅱ区,3 600~5 099 m 的Ⅲ区,和5 100 m 以上的Ⅳ区(图1)。

图1 研究区位置及高程示意Fig.1 Location and altitude of the study area

1.2.2 泸定县乔灌木景观格局及多样性分析

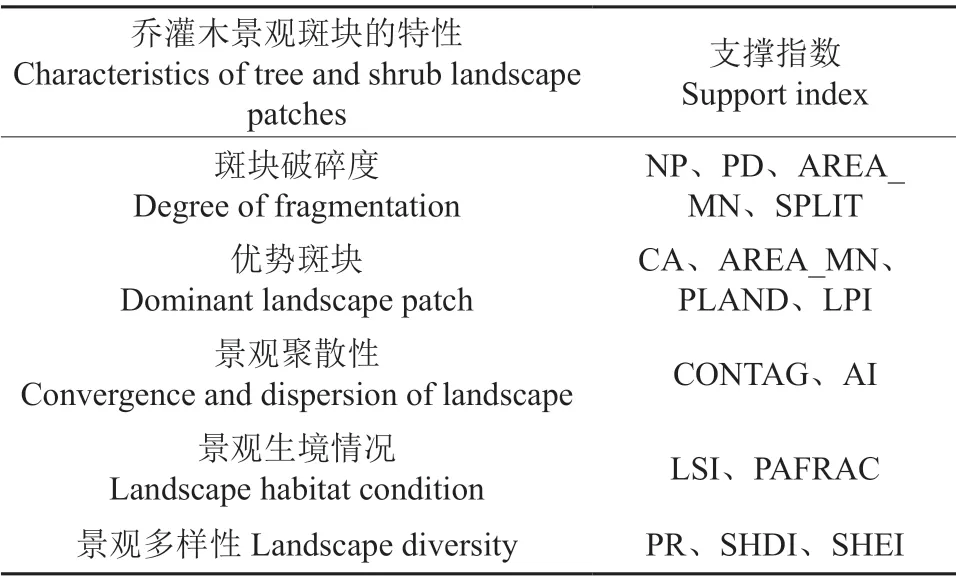

根据实调矫正后的泸定县2019年林业调查数据,辅以《中国树木志》数据库,结合2020年高分影像数据,将泸定县域的植物资源按照乔木和灌木分别进行统计,导入ArcGIS 软件生成植物斑块图。在ArcGIS 下转化为5 像元大小的grid 栅格格式,最后导出GeoTiff格式。导出的数据运用Fragstats 4.2 软件进行分析。在此基础上从乔木和灌木两种景观斑块类型(Landscape Level)和乔灌木内部物种斑块类型水平(Class Level)两个尺度上分别探讨分析泸定县乔灌木景观格局及其多样性。选择14 个景观指数,包括景观面积(CA)、斑块数(NP)、斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、景观面积比(PLAND)、景观分离度(SPLIT)、斑块平均面积(AREA_MN)、周长面积分维度(PAFRAC)、蔓延度(CONTAG)、丰富度(PR)、香农多样性指数(SHDI)、香农均匀度指数(SHEI)、聚集度(AI)、景观形状指数(LSI),共同阐述两个尺度的景观格局和多样性(表1)。其中,CONTAG 描述的是景观中不同类型斑块的团聚程度[16],反映了景观总的聚集情况[17]。PAFRAC 反映景观斑块边界形状的复杂性,其理论值范围在1.0~2.0 之间,值越接近1,斑块形状越简单有规律;LSI 反映的是景观斑块形状相对于规则图形的偏离程度,LSI 指数与CA、NP 存在正相关关系[18]。

表1 14 个景观指数所对应的乔灌木景观斑块的特性Table 1 14 landscape indices corresponding to the characteristics of landscape patches of trees and shrubs

1.2.3 泸定县乔灌木景观多样性与地形因子分析

研究乔灌木景观多样性与海拔因子的相关性时,在4 个海拔带的基础上再以相对高度300 m为间隔进行细分,利用SPSS 软件分析海拔与乔灌木景观多样性特征的相关性,并结合卫星影像及实际调研数据分析坡向和坡度因子对景观多样性的影响。

2 结果与分析

2.1 泸定县乔灌木类型及其丰富度

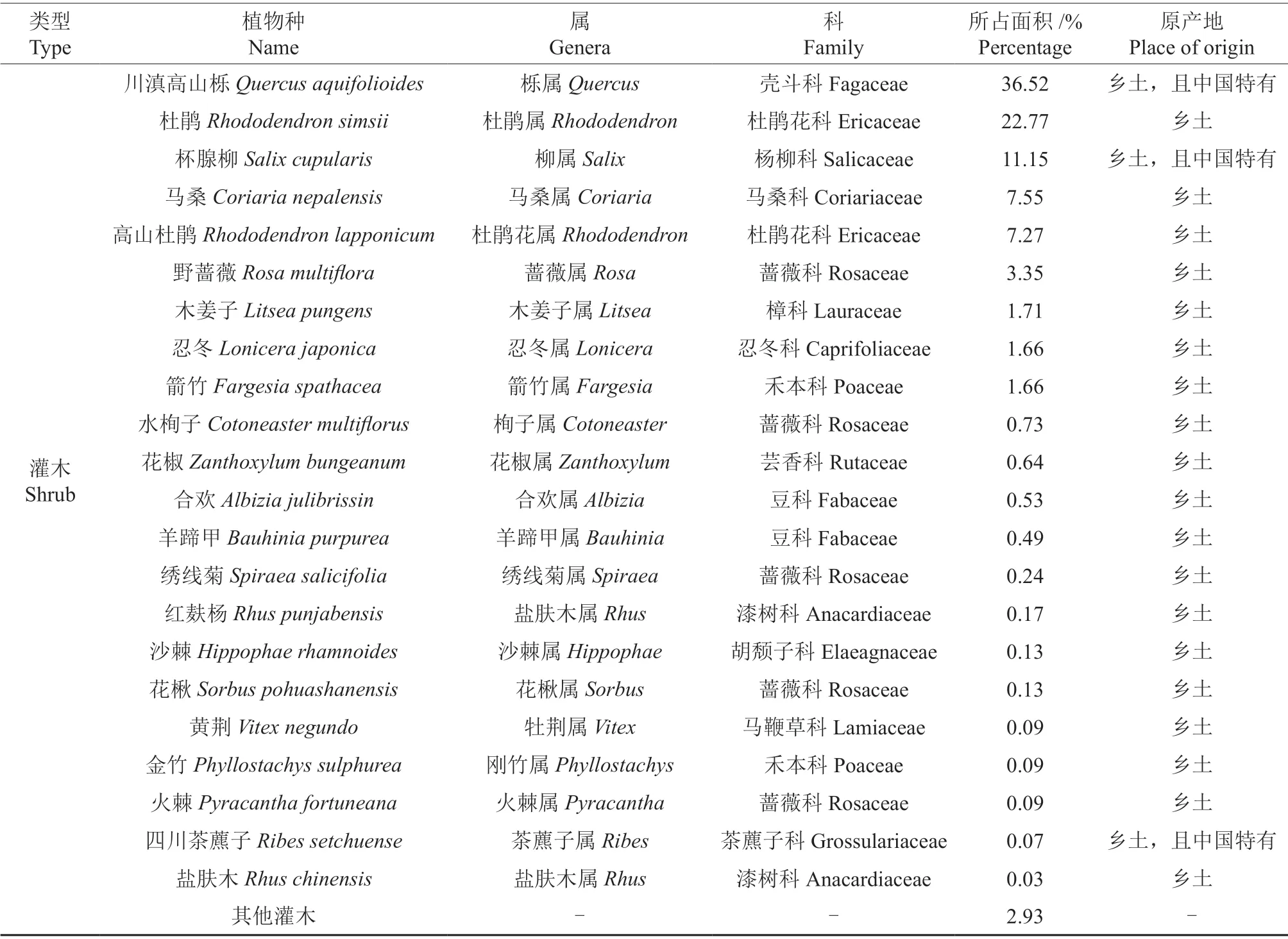

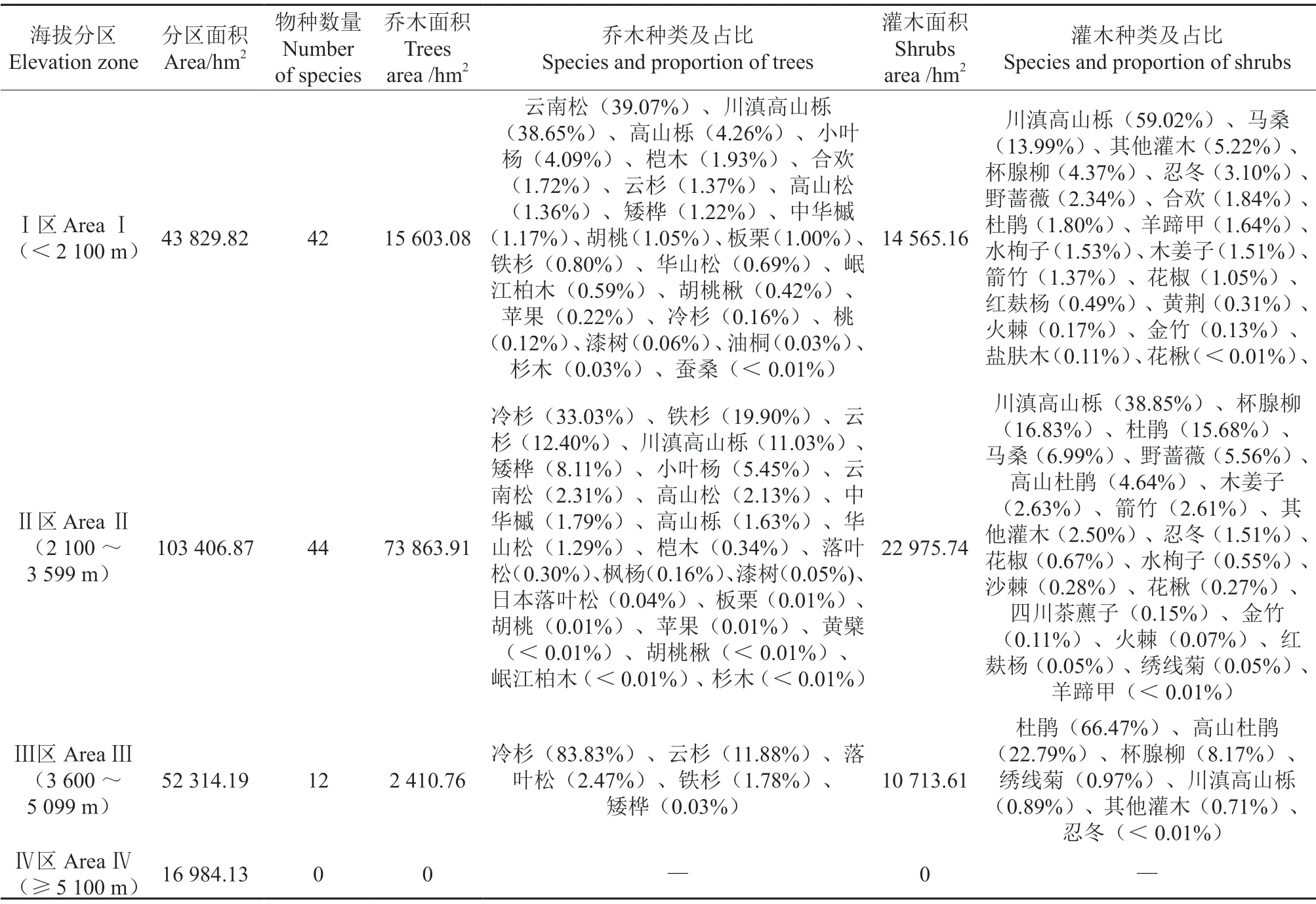

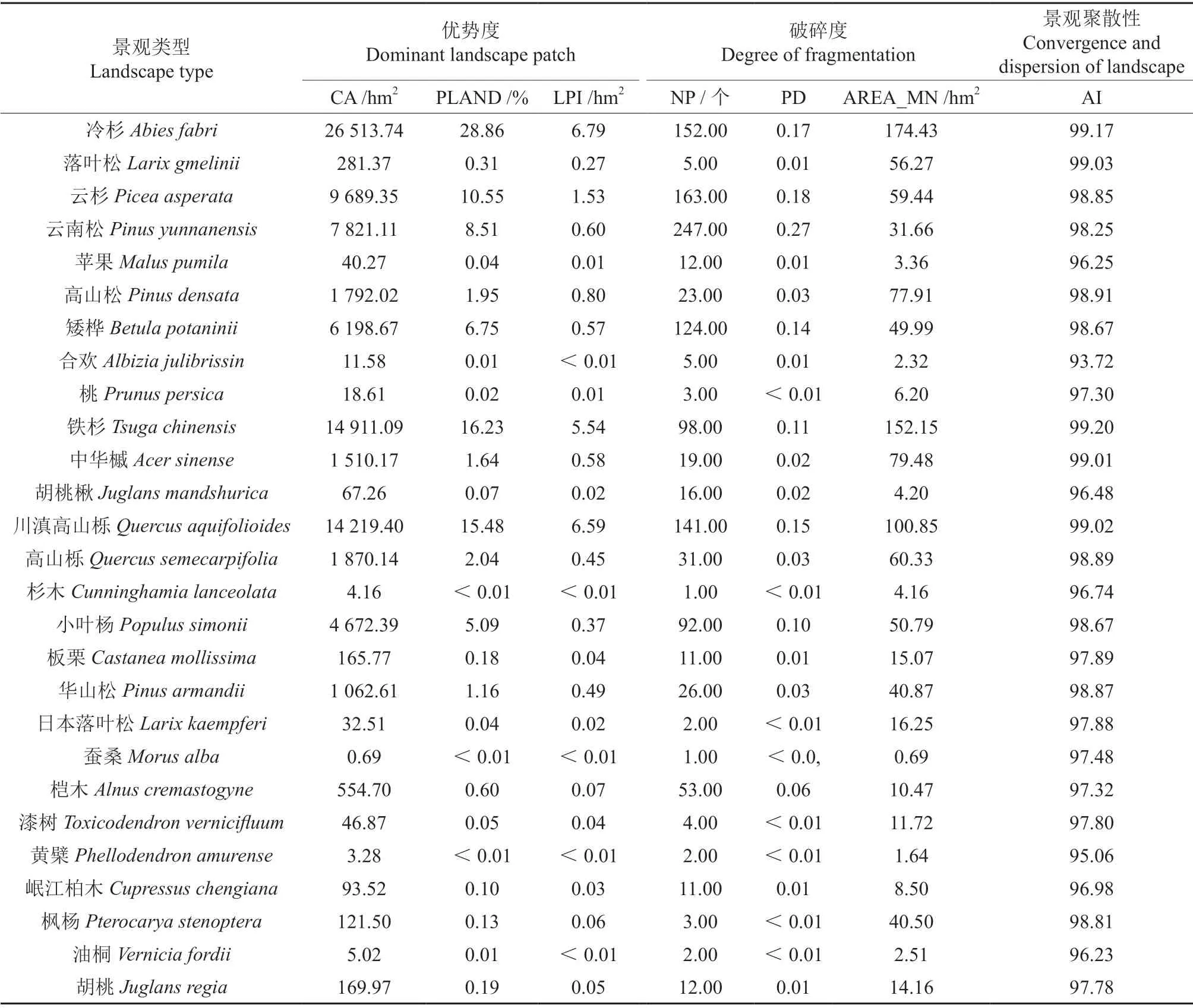

由分析可知,泸定县域乔灌木总计22 科41 属47 种(表2)。乔木占地总面积为91 877.74 hm²(表3),共计14 科22 属27 种,其中26 种为乡土物种,5 种为中国特有物种,1 种外来物种。乔木中松科所占面积最大,约为62 103.78 hm²,占乔木总面积的67.61%。其次为壳斗科,覆盖面积为16 255.98 hm²,占乔木总面积的17.70%。松科乔木中,又以冷杉属和栎属覆盖面积最大,分别占乔木总面积的28.86%和17.52%。从乔木物种来看,冷杉所占面积最大,为26 513.74 hm²,占乔木景观总面积的28.86%。其次是铁杉、川滇高山栎和云杉,分别占乔木景观面积的16.23%、15.48%和10.55%,4 类合计占乔木景观总面积的71.12%。斑块面积越大也意味着其所代表的类型在景观中的优势程度越大,因此确定以上4 种乔木是泸定县的优势树种。占地面积最小的是油桐、杉木、黄檗和蚕桑4 种乔木,合计仅占乔木总面积0.01%。

表2 泸定县乔灌木种类及其特征Table 2 Species and characteristics of trees and shrubs in Luding county

续表2Continuation of table 2

灌木总面积为48 254.51 hm²(表3),共计14 科21 属22 种,其中22 种为乡土物种,3 种为中国特有物种,无外来物种。以壳斗科植物覆盖面积最大,为17 622.27 hm²,占灌木总面积的36.52%,其次为杜鹃花科。栎属灌木在研究区内所占面积最大,其次为杜鹃属灌木。从灌木物种来看,川滇高山栎覆盖面积最大,其次是多分布于中山区(3 300~4 200 m)的杜鹃,两者最大斑块面积都在5 hm²以上,合计共占灌木景观面积的59.29%。随后是杯腺柳、马桑、高山杜鹃,分别占灌木景观总面积的11.15%、7.55%和7.27%,以上5 种灌木景观合计占到灌木景观总面积的85.26%,是泸定县灌木的景观优势种。最少的盐肤木占比仅为0.03%。

表3 泸定县乔灌木的景观格局特征分析Table 3 Analysis of landscape pattern characteristics of trees and shrubs in Luding county

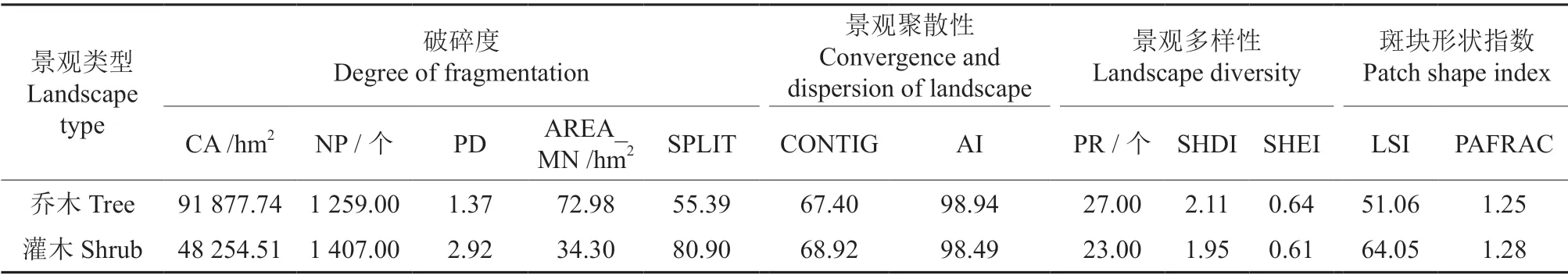

2.2 泸定县乔灌木的景观格局

2.2.1 乔灌木斑块间的景观格局分析

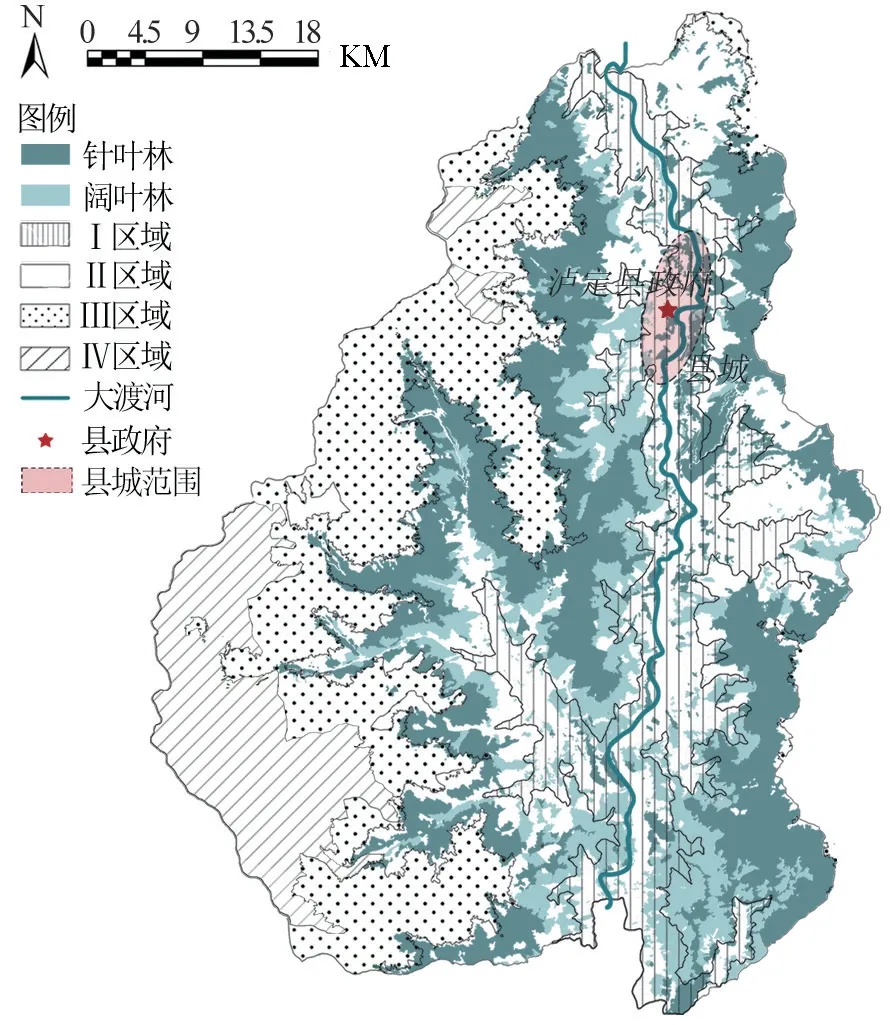

Fragstats 软件统计分析后显示(表3),泸定县乔灌木占地面积合计为140 132.25 hm²,占全县县域总面积(216 535.00 hm²)的64.71%。其中,乔木斑块NP 值为1 259,总面积CA 值为91 877.74 hm²,其面积占整个研究区域面积的42.43%,AREA_MN 值为72.98 hm²,SPLIT 为55.39。表4和图2显示,海拔Ⅰ区乔木斑块沿河谷零散分布,物种数为23,区内面积最大的乔木为云南松和川滇高山栎,二者合计占该区乔木面积的77.72%,并沿大渡河河谷地带广泛分布;乔木集中成片地分布于海拔Ⅱ区,该区乔木物种数为23,占地面积较大的树种为冷杉、铁杉、云杉、川滇高山栎、矮桦;海拔Ⅲ区仅分布着5 种乔木,即冷杉、云杉、落叶松、铁杉、矮桦;海拔Ⅳ区没有乔木分布。阔叶林主要分布在海拔2 700 m 以下的平缓谷坡或河谷附近,针叶林主要分布在海拔2 700~3 600 m 的低中山峡谷周围(图3),阔叶林和针叶林分别占乔木景观总面积的32.29%和67.71%。只有少数针叶类乔木例如冷杉和云杉在海拔3 900 m 左右的Ⅲ区仍有分布。

图2 泸定县的乔灌木分布Fig.2 Distribution of trees and shrubs

图3 泸定县的针阔叶乔木分布Fig.3 Distribution of coniferous and broad-leaved trees

表4 高山峡谷不同海拔分区的乔灌木种类及其面积百分比Table 4 The species and area percentage of trees and shrubs in different elevations of alpine valley region

灌木NP 为1407,总面积占整个研究区域的22.28%,AREA_MN 为34.30 hm²,SPLIT 值为80.90(表3)。表4和图2显示,灌木物种数在Ⅰ区中为18 种,川滇高山栎占该区灌木面积的59.02%,并沿河谷呈带状分布;Ⅱ区物种数为19种,面积较大的为川滇高山栎、杯腺柳和杜鹃;Ⅲ区物种数为6 种,杜鹃和高山杜鹃在该区占有绝对优势;Ⅳ区无灌木分布。除高山杜鹃和杜鹃较多地分布在海拔Ⅲ区以外,其他灌木主要分布在海拔2 400 m 以下的谷坡和河谷地带。

总体而言,泸定县乔木斑块是灌木斑块总面积的1.90 倍,PD 分别为1.37 和2.92(表3)。表明泸定县乔木景观覆盖面积大、占比重。相较于乔木,灌木斑块被分割严重,多为平均面积较小的斑块,灌木的破碎化程度高于乔木,在一定程度上反映了人类活动对灌木景观的干扰程度超过乔木。乔灌木聚集度指数AI 值都在98 以上,但灌木AI 值略低于乔木,说明灌木斑块内部的团聚程度要低于乔木斑块,这也进一步印证了当地灌木的破碎度大于乔木。乔木和灌木斑块CONTAG 值都较高,表明泸定县乔灌木景观均存在少数的大斑块,且同类型斑块形成了很好的连接性。据后文分析可知,原因是由于乔灌木景观中的优势种斑块的贡献度高,对整体景观空间格局影响较大。此外,表3显示研究区乔木和灌木斑块的PAFRAC 分别为1.25 和1.28,说明这两类景观斑块形状均较简单和规则,但灌木景观的空间复杂程度略大于乔木景观,稳定性差且更容易受干扰活动的影响[19]。

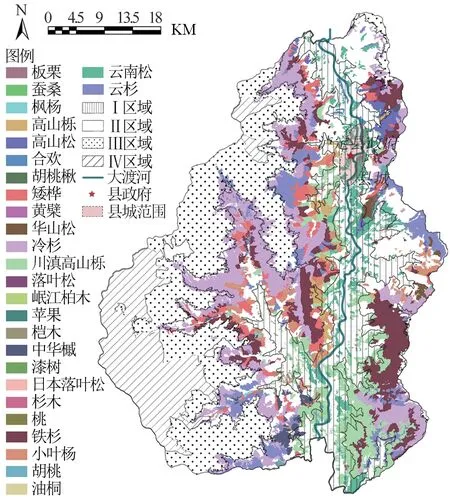

2.2.2 乔灌木斑块内部的景观格局分析

乔木斑块中(表5),NP值最多的是云南松(247个),虽然AREA_MN 较小(31.66 hm²),但PD 反而最高(0.27),可知云南松斑块规模小,分布十分分散,空间异质性程度大。图4印证了云南松主要沿着大渡河干热河谷两侧山坡呈带状分布,同时由于其所处的区域被农田和建设用地分割,故云南松破碎化程度很高。铁杉和冷杉的AREA_MN 和LPI 值都高,而PD 值相对较小,这是因为铁杉和冷杉主要分布在低山区,受人为干扰的程度小于河谷两侧,有集中成片分布的特点,破碎化程度相对较低。川滇高山栎、云杉和矮桦的破碎化程度为矮桦>云杉>川滇高山栎。另外,铁杉、冷杉、落叶松、川滇高山栎和中华槭的AI 值都达到99 以上,说明这几种乔木景观的内部斑块结构紧凑且连通性强,各自分布都较为集中,故景观聚散性好[20]。

图4 泸定县乔木景观的内部斑块分布Fig.4 Patch distribution of arbor landscape

表5 乔木内部斑块的景观格局特征分析Table 5 Analysis of landscape pattern characteristics of the interior tree patches

灌木景观中(表6),川滇高山栎和杜鹃的CA、PD 和NP 值均为最大,但AREA_MN 值只有40.42 和42.97 hm²,结合图5可以看出川滇高山栎和杜鹃广泛地分布在泸定县各个海拔区域,破碎化程度很高。且由于川滇高山栎和杜鹃对灌木景观的贡献率大,其空间分布情况对灌木景观整体格局影响较大,故相对于乔木景观而言灌木景观整体破碎度高。马桑和高山杜鹃在空间上分布也比较分散,破碎化程度较高。相比之下,杯腺柳的斑块破碎化程度低,有集中成块分布的特点。此外,水栒子和木姜子面积不大而聚散性较好,都呈成块团聚分布。

表6 灌木内部斑块的景观格局特征分析Table 6 Analysis of landscape pattern characteristics of the interior shrub patches

图5 泸定县灌木景观的内部斑块分布Fig.5 Patch distribution of shrub landscape

2.3 泸定县乔灌木景观多样性分析

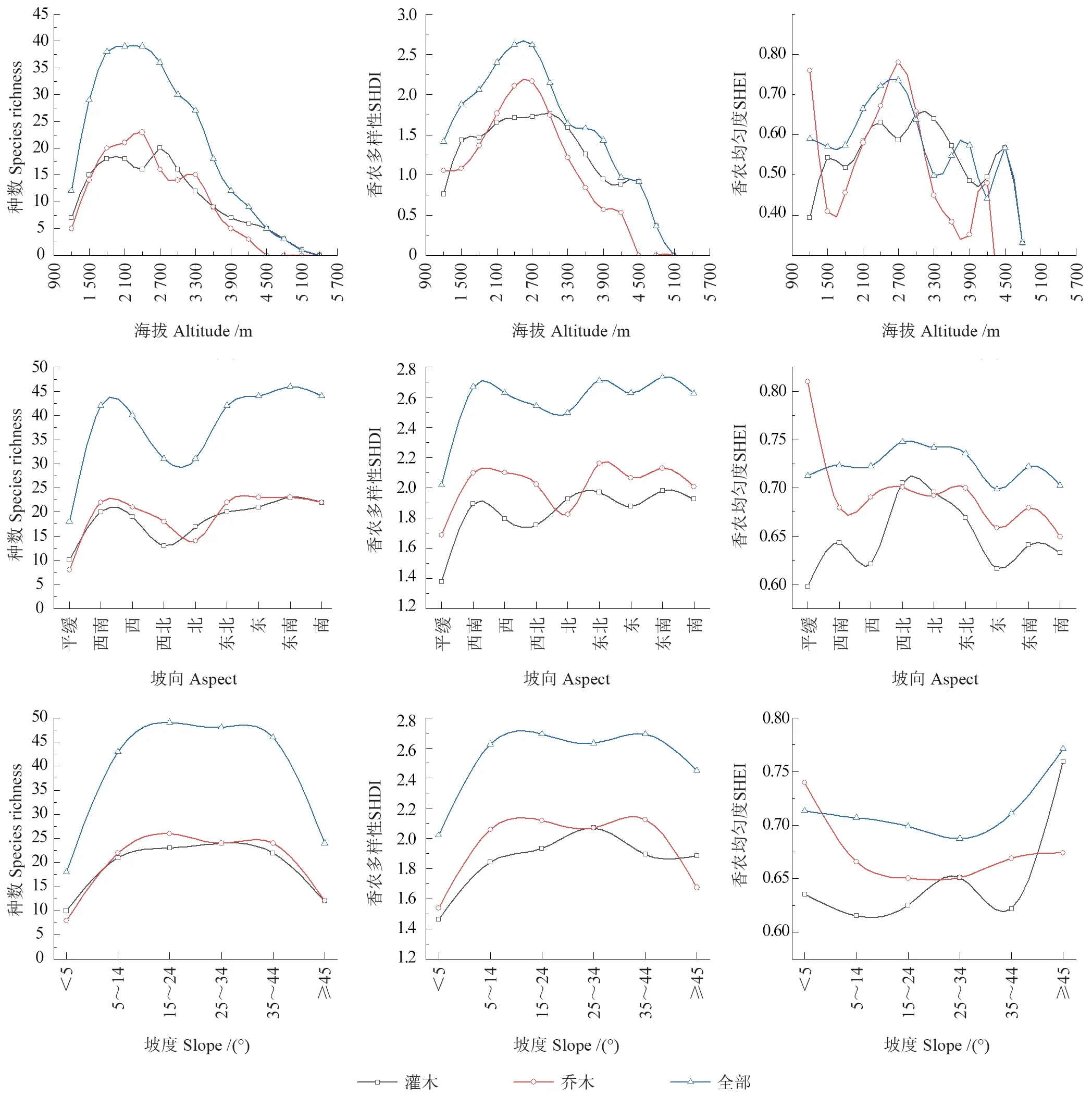

乔木和灌木的PR 值分别为27 和23。乔木的SHDI 值(2.11)高于灌木(1.95),二者的香农多样性均较高。由图6可知,泸定乔灌木总体的PR 和SHDI 值随着海拔的递增均呈现明显的单峰格局,峰值均出现在2 400~2 700 m 的中海拔地段,随后逐渐减少。但将乔木和灌木分开来看,乔木的SHDI 呈现单峰趋势,峰值出现在2 700 m左右,低于灌木的峰值海拔(3 000 m)。其PR值则均为双峰曲线,显示出随着海拔的提升,有两个海拔区间属于环境变化过渡带,通常过渡带物种比较丰富。对乔木而言,在海拔2 400 和3 300 m 是物种更替速率较快的过渡地带;对灌木而言,1 800 和2 700 m 是其物种更替速率较快的过渡地带。乔木的物种PR 峰值出现的海拔高度(2 400 m)略低于灌木(2 700 m)。此外,乔灌木的SHEI 值均在不同海波间波动幅度较大,无明显规律,但从数值高低来看,泸定县乔木的分布较灌木更加均衡。

2.4 泸定县乔灌木景观格局的影响因素

整体而言,大渡河由北向南将泸定县分割为东西两部分,县城及其近郊乔灌木景观较为单一(图4~5)。以河谷两岸为中心,大量分布着云南松和川滇高山栎等乔木,少量分布着川滇高山栎、杜鹃、花椒、水栒子和马桑等灌木。此现象与人类活动的干扰有密切的关系,因河谷地势平缓,土壤肥沃,常常被用来开垦为建设用地及农田。在海拔1 500 m 以上的区域乔灌木物种数量明显开始升高。

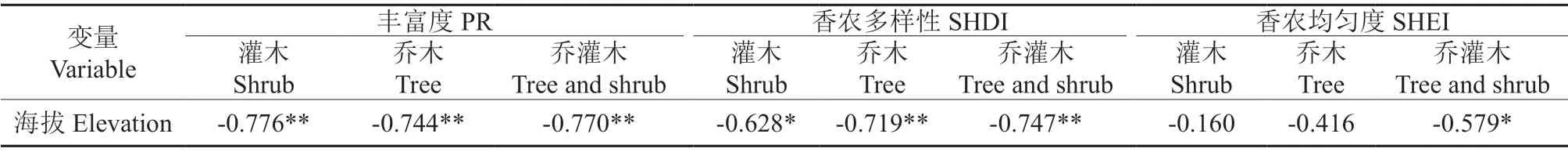

图6显示泸定境内山体不同坡向、坡度对乔灌木格局及多样性也有一定程度的影响。山体西北坡、北坡及平缓坡的PR 和SHDI 值较小,其它坡向较高。乔木和灌木SHEI 峰值分别出现在平缓坡和西北坡向,以及小于5°的平缓坡和大于45°险坡。灌木在大于45°的险坡处依然有较高的SHDI 值,峰值出现在25~34°的陡坡。Pearson相关性分析可知(表7),泸定县内海拔与乔木及灌木的PR 及SHDI 指数均呈显著负相关,但海拔除了对乔灌木总体SHEI 值有较弱影响之外,与乔木、灌木的SHEI 值无关。

表7 泸定县乔灌木的PR、SHDI、SHEI 与海拔的关联†Table 7 Relationship between altitude and PR,SHDI,SHEI of trees and shrubs in Luding county

图6 泸定县乔灌木景观多样性与地形因子的分析Fig.6 Analysis of tree and shrub landscape diversities and topographic factors in Luding county

3 讨 论

总体而言,经过退耕还林、封山育林等生态措施[21],泸定县乔灌木植物群落恢复较好。其结构和物种组成较为丰富,远高于三江并流地区干旱河谷六条样带的乔灌木物种丰富度(乔木7.9~13.4 种,灌木0.5~2.8 种)[11],和高于元谋干热河谷的灌木物种丰富度(15 种)[22]。泸定县乔木的SHDI 值(2.11)显著高于三江并流区怒江州森林景观乔木层(0.60)[23]和伊利河谷山地乔木层(1.35~1.80)[24]。灌木植被的SHDI指数(1.95)高于岷山中段高山峡谷区灌木层(0.65~1.52)[8]、拉萨河谷山地灌木层(1.48~1.70)[25]和元谋干热河谷灌木层(0.53~1.06)[22],与岷江干旱河谷灌木层均值(2.01)接近[26]。推测是由于泸定县地处四川盆地到青藏高原过渡带上,受东南、西南季风和青藏高原冷空气的双重影响,县域气候类型与其他干热河谷相比更加多样。尤其处于中低山地的Ⅱ区域降水丰富、气候温湿,本文统计的天然林景观大面积分布于此区,灌木生长也异常丰茂。

泸定县乔灌木面积占县辖区面积的64.71%,优势乔木为冷杉、铁杉、川滇高山栎和云杉;优势灌木为杜鹃、川滇高山栎、杯腺柳、马桑和高山杜鹃。泸定县乔灌木物种中,外来物种仅占全部物种的2.00%,包含特有植物在内的乡土物种占比高达98.00%。可知泸定县乔灌木物种中的乡土物种占有绝对优势,物种入侵并不严重。特有植物如冷杉和铁杉覆盖范围大而广,也证明了原生地的自然环境本底维持较好。

不同海拔区间的乔灌木主要景观物种及地理分布格局皆有较大的差异,表明泸定县乔灌木景观格局存在着显著的空间异质性。丰富的景观类型也对人类带来了巨大的吸引力,从乔灌木的海拔分布来看,泸定县乔灌木景观格局的形成与变化是人类活动和自然因素共同作用下的结果。在河谷底部两侧人类活动频繁的区域,物种较为单一,平缓山坡处的景观破碎程度较高,都印证了河谷低海拔地区,尤其是平地区域的乔灌木景观受人为干扰强烈。在中低海拔地区,灌木景观斑块破碎度普遍高于乔木斑块,而后者的聚集度大于前者,尤其是冷杉、铁杉、小叶杨和高山栎呈团聚连片分布,也表明当地以放牧为主的农业产业模式对灌木的自然生长影响程度更大。

而由于自然因素的影响,乔灌木主要分布在河谷及中低山地区,海拔4 500 m 以上几乎没有乔木分布,灌木景观的分布范围较乔木景观更广,海拔上限在5 100 m 左右。泸定县乔木和灌木物种的PR 值也随着海拔梯度升高而呈现出先增加后减少的格局,符合单峰曲线的规律,与王东[9]和张志明[27]等报道的高山峡谷区植物物种的PR 值随海拔梯度呈单峰格局相吻合。推测这是由于受到西南、东南季风气流控制以及气流越山下沉的增温减湿作用——“焚风效应”所致。导致泸定高山峡谷内微气候有着明显空间差异,高海拔区域(>3 500 m)首先遭遇“焚风效应”加上水土流失严重,植被不宜生长;中海拔地区暖湿;低海拔地区气候干暖、较为宜人。因此呈现出PR 和SHDI 峰值均出现在2 400~2 700 m 的中海拔范围内。此外,水分条件的限制也强化了地形特征对物种PR 值的影响,例如本地南坡降水较多,以至于乔木和灌木PR 值从南坡向北坡降低,平缓坡向位于大渡河河谷区域,其对应的PR 值也很低。SHDI 值在海拔、坡向、坡度上的变化与物种PR值有一致性的格局。

本文仅在空间尺度上针对泸定县乔灌木植被现状进行了景观格局与生态过程的分析,今后将会从时间尺度上开展高山峡谷区植物群落空间格局及物种多样性格局的演变研究,进一步探讨交通强国战略对生态脆弱区生态服务功能及生态安全的影响。

4 结 论

总体而言,本研究区域乔灌木植物物种组成相对丰富,乡土物种占有绝对优势。α 物种多样性整体维持较好,且随着海拔梯度呈现单峰格局。高山峡谷区特殊的地理环境和山地垂直气候奠定了该研究区植被整体景观格局,不同海拔区间以及不同生活型的植物景观格局差异明显,且随着社会发展和人口不断增长,人类生活生产活动早已成为了影响中低海拔乔灌木景观空间结构的活跃力量。随着川藏铁路的开工建设,铁路沿线区域的生态系统将面临着更加尖锐的挑战。在泸定区域,应尽量规避或减少在超过3 500 m 海拔的易退化高山草甸区域展开作业。在后期铁路沿线的生态修复中,更应秉承泸定县乔灌木原有的景观格局,构建原生乔灌木植被空间结构。