揿针按压夹脊穴治疗小脑梗死共济失调的临床观察*

2022-09-26王飞王建华史艳解庆凡

王飞,王建华,史艳,解庆凡

(邢台市人民医院,河北邢台054031)

共济失调主要指由非肌肉无力因素导致的自主运动笨拙,是小脑梗死后的常见症状,表现为肢体运动不协调,姿势、步态异常,小脑梗死大约占所有缺血性中风病的2%-3%[1],严重降低患者的生存质量。目前,针对小脑梗死后共济失调,多采用药物、脑反射治疗[2]、针灸[3]、Frenkel训练法等[4],均有一定疗效,但未涉及对核心肌群的激活刺激,而激活核心肌群有利于姿势维持和平衡,提高运动质量。揿针使用方便,埋针部位活动不受限制,按压时产生的振动觉可激活核心肌群,本课题组采用揿针按压夹脊穴治疗小脑梗死后共济失调,并采用表面肌电图检测竖脊肌的激活情况,报道如下。

1 资料与方法

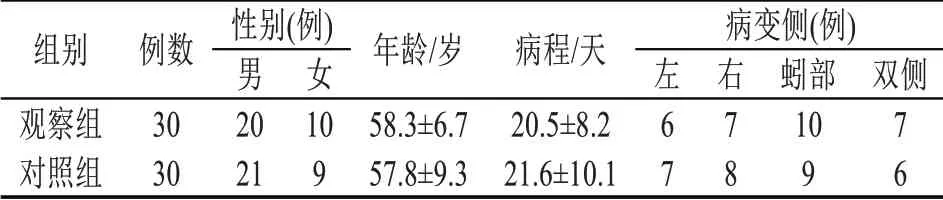

1.1 一般资料 选取2019年6月~2020年6月我院收治的小脑梗死共济失调患者60例,按随机数字表法随机分为两组。观察组30例,其中男20例,女10例;年龄50~70岁,平均年龄(58.3±6.7)岁;病程14~60天,平均病程(20.50±8.2)天。对照组30例,其中男21例,女9例;年龄52~69岁,平均年龄(57.8±9.3)岁;病程15~59天,平均病程(21.60±10.1)天。将两组患者的性别、年龄、平均病程、病变侧例数进行统计学比较,无显著性差异(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:①患者小脑梗死的诊断均符合1995年第四界全国脑血管病会议制定的诊断标准[5],所有病例均由头颅MRⅠ确诊;②病程在14天~60天;③徒手肌力测定四肢肌力≥4级;④均有共济失调症状,表现为运动不协调,姿势异常、步态不稳、言语障碍;⑤签署知情同意书,经医学伦理委员会审核通过。排除标准:①脑梗死发病次数≥2次以上,多发脑卒中;②有明显的认知障碍、言语障碍;③有严重心、肝、肾等重要器官疾病,颅脑、脊髓损伤导致的共济失调者;④头颅CT或头颅MRⅠ示脑水肿明显。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 给予患者康复训练,具体包括:①上肢训练:坐位,患侧指鼻练习;双上肢向前平举,掌心向上交替拍肩,前臂交替旋前旋后;双上肢交替上举;外展掌心向上交替拍肩;胸前掌心、掌背交替拍手;双手同时用五指交替敲桌;交替用一手握拳击另一手手掌。②下肢训练:卧位,双下肢交替沿床面滑动做屈曲运动;双下肢交替悬浮做蹬车动作;坐位,用粉笔在地上划两个“十”字,交替使足沿“十”字向前、后、左、右滑动;双足间轮流转移重心,在40cm宽的平行线之间行走。用时40min,于入组当日开始干预,1次/日,6次/周,周日休息1天,干预4周。

1.3.2 观察组 由1名针灸师先进行揿针按压治疗,然后开始康复训练。取穴:T1~L5椎体棘突下旁开1寸取夹脊穴,每侧17个穴,共34个穴。皮肤消毒后,采用一次性使用直径0.2mm,长度1.5mm揿针(日本清铃株式会社生产),针尖对准穴位,垂直按压揿入皮下,用指腹垂直按压,由上到下,左右对称。力度:5~15N,频率:1/秒。共按压20min,留针24h。然后进行20min同对照组一致的康复训练。于入组当日开始干预,1次/日,6次/周,周日休息1天,干预4周。

1.4 观察指标

1.4.1 神经病联合会国际合作共济失调量表(international cooperative ataxia rating scale,ⅠCARS)[6]ⅠCARS量表包括步态、肢体共济失调、眼球运动和构音障碍。满分100分,得分越低,共济失调程度越低。

1.4.2 Berg平衡量表(Berg balance scale,BBS)BBS量表包括站起、坐下、独立站立、闭目站立、上臂前伸、转身等14个项目,满分为56分,得分越高,平衡功能越好。

1.4.3 日常生活活动能力评定量表Barthel指数(Barthel index,BⅠ)[8]BⅠ指数包括进食、个人卫生、移乘、步行等10项内容,满分为100分,得分越高,日常生活活动能力越好。

1.4.4 表面肌电测试 采用美国NATUS公司生产的Nicolet EDX肌电诱发电位系统,采集患侧竖脊肌的表面肌电信号并采用配套的软件作数据提取。操作:脊柱轻度前屈,双上肢自然下垂,上方电极约平L3位置,中线旁开3cm处,上方电极垂直以下2cm处放置下方电极。测试:患者由一名护士辅助站立,双足分开与肩同宽,双上肢自然垂于躯干两侧,听到弯腰指令后向前匀速弯腰至最大幅度,双上肢自然下垂,维持20秒,对第5秒至第15秒连续10秒的原始肌电信号进行分析,提取积分肌电值(integrated electromyography,ⅠEMG)、均 方 根值(root mean square,RMS)和中位频率值(median frequency,MF)进行统计学分析,共测试2次,取2次的平均值。

1.5 统计学方法 采用SPSS 21.0统计软件包对数据进行处理和分析。计数资料比较采用卡方检验,计量资料以均数±标准差(±s)表示,符合正态分布者,组间比较采用独立样本t检验,不符合正态分布者,组间比较采用两个独立样本的Wilcoxon秩和检验;差值符合正态分布者,组内比较采用配对t检验,不符合正态分布者,采用两个相关样本Wilcoxon秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 ⅠCARS评分比较 治疗前,两组ⅠCARS评分比较,组间差异无统计学意义(P>0.05)。干预4周后,两组ⅠCARS评分显著低于组内治疗前(P<0.05),观察组ⅠCARS评分显著低于对照组(P<0.05),见表2。

2.2 BBS评分比较 治疗前,两组BBS评分比较,组间差异无统计学意义(P>0.05)。干预4周后,两组BBS评分显著高于组内治疗前(P<0.05),观察组BBS评分显著高于对照组(P<0.05),见表2。

2.3 BⅠ评分比较 治疗前,两组BⅠ评分比较,组间差异无统计学意义(P>0.05)。干预4周后,两组BⅠ评分显著高于组内治疗前(P<0.05),观察组BⅠ评分显著高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后ⅠCARS、BBS、BⅠ评分比较(±s,n=30)

表2 两组患者治疗前后ⅠCARS、BBS、BⅠ评分比较(±s,n=30)

注:与治疗前比较,①P<0.05;与对照组比较,②P<0.05

组别观察组对照组ⅠCARS干预前58.0±18.9 57.7±16.8干预后27.1±10.4①②40.0±16.8①BBS干预前24.0±11.8 23.6±10.6干预后45.5±9.6①②38.6±12.7①BⅠ干预前54.7±10.6 55.1±8.1干预后85.6±10.7①②70.9±12.8①

2.4 表面肌电测试结果比较 治疗前,两组表面肌电测试指标iEMG、RMG、MF评分比较无统计学意义(P<0.05)。干预4周后,两组iEMG、RMG、MF评分均显著高于组内治疗前(P<0.05),两组间比较,观察组iEMG、RMG、MF评分显著高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗前后患侧竖脊肌前屈位肌电图指标比较(±s,n=30)

表3 两组治疗前后患侧竖脊肌前屈位肌电图指标比较(±s,n=30)

注:与治疗前比较,①P<0.05;与对照组比较,②P<0.05

组别观察组对照组iEMG(Ⅴ·s)干预前9.1±5.2 9.3±4.7干预后32.2±7.1①②14.6±6.7①RMG(μⅤ)干预前10.9±6.3 11.1±7.4干预后38.8±9.1①②17.5±8.7①MF(Hz)干预前50.2±10.2 49.8±7.7干预后85.2±11.2①②63.5±10.6①

3 讨论

小脑主要通过对大脑运动皮质活动的抑制作用来调整机体的随意运动,小脑梗死后,很容易影响机体躯干运动的协调性及准确性,从而导致共济失调,严重影响患者的随意运动及平衡功能,降低生活质量。针刺治疗小脑卒中后共济失调见效快、易操作,疗效显著[9]。揿针埋针疗法是一种无痛、对皮内、皮下进行持久刺激的针刺疗法。皮部是经络系统中最表浅的部分,病邪出入门户,刺激皮部,能疏通经络气血,调整脏腑,治疗疾病[10]。

本研究揿针埋针每24小时更换一次,长时间埋针不影响康复训练,患者依从性好。揿针随着埋入时间延长,逐渐产生酸胀感,刺激神经末梢,所产生的刺激沿着传入神经到达中枢神经系统-大脑和脊髓,激活中枢神经调节[11]。小脑是皮质下重要的运动调节中枢,小脑皮质浦肯野细胞发出抑制性纤维投射到小脑深部核团,深部核团发出兴奋性纤维出小脑到达大脑运动皮质,通过调节大脑运动皮质活动来调节随意运动[12]。皮肤拥有完整的神经-内分泌-免疫网络,与循环系统构成网络巨系统[13,14],夹脊穴的局部解剖中均有脊神经的分布,支配腰背、下肢的运动[15]。夹脊穴位于督脉、足太阳膀胱经之间,联络二经经气,与任、冲、脾、胃等经脉也有联系。夹脊穴的解剖位置与竖脊肌重叠,而竖脊肌是核心肌群的重要组成部分[16],核心肌群可稳定脊柱,维持四肢运动的稳定性[17],在腰腹部形成一个运动枢纽,可改善向四肢的动力输出[18],其稳定性影响四肢作用力的传导及运动支点的坚固性[19]。

本研究观察组患者进行了揿针帖埋后有节律的按压夹脊穴治疗,有节律的按压是一种低频(1Hz)的本体觉振动刺激,容易激活核心肌群;可通过刺激皮肤而促使中枢神经系统发出调节指令,激活潜在的运动单位,从而提高了收缩力[20]。iEMG代表了肌肉中参与活动的运动单位的放电总量,RMS表示肌电的能量。MF表示骨骼肌收缩过程中肌纤维放电频率的中间值,MF在很大程度上随着肌力的增加而增加[21]。结果,干预4周后,观察组竖脊肌的表面肌电信号指标iEMG、RMG、MF均显著优于对照组(P<0.05),提示揿针按压有效的激活了竖脊肌,其放电总量、能量、肌力均显著增加,提高了运动质量。本研究显示,干预4周后,两组患者ⅠCARS、BBS、BⅠ评分均显著优于治疗前(P<0.05);观察组各项评分显著优于对照组(P<0.05),提示揿针按压夹脊穴联合康复训练可更有效的缓解共济失调症状,改善平衡功能,提高日常生活活动能力。