土地利用变化对农业文化遗产系统结构的影响

——以浙江省德清县为例

2022-09-25杨晓焦雯珺闵庆文杨伦

杨晓,焦雯珺,闵庆文*,杨伦

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101;2.中国科学院大学,北京 100049)

土地利用是人类为了达到一定目的,按照土地资源的特性,采取一系列手段,对土地资源进行利用的活动[1-2]。土地利用与土地覆被变化作为人类活动作用于陆地表层生态系统所呈现出的最显著的结果,是人与环境之间相互影响、相互作用关系最直接和最紧密的反映[3-4],受到自然因素与人类活动的共同影响。从长时间尺度上去观测一个地区的土地利用变化,不仅可以看出人类社会对土地利用类型选择的变化,也可以体现自然环境对人类作用的反馈结果,有助于综合了解某一地区人地关系互动过程的演变。因此,自1995 年“土地利用∕覆被变化”研究计划提出以来,土地利用相关研究一直是全球环境变化领域的热点问题[3]。近年来,土地利用变化方面的研究内容非常广泛,主要包括土地利用分类[5]、土地利用时空演变[6]、影响因素与驱动机制[7]以及土地利用变化所带来的生态环境影响[8]等方面。

如今,以农药、化肥、机械高投入和追求粮食高产为特征的现代常规农业,引发了环境破坏、生物多样性减少等环境问题。这使得越来越多的研究人员开始重新重视具有突出生态功能的传统生态农业。为了保护这些传统生态农业系统,2002 年联合国粮食及农业组织(FAO)发起了“全球重要农业文化遗产”(Globally Important Agricultural Heritage Systems,GIAHS)保护倡议。该倡议将GIAHS 定义为“农村与其所处环境长期协同进化和动态适应下所形成的独特的土地利用系统和农业景观,这些系统与景观具有丰富的生物多样性,而且可以满足当地社会经济与文化发展的需要,有利于促进区域可持续发展”[9]。作为人们在长期的传统农业实践中创造的一种人与自然和谐共生、共同演进的复杂系统,农业文化遗产具有复合性、活态性、适应性等特点[10]。截至2022 年7 月底,全球共有67 项传统农业系统被FAO 认定为GIAHS,其中我国共有18 项,是被认定数目最多的国家。此外,中国作为GIAHS 倡议的最早响应者和坚定支持者,于2012 年启动了国家级重要农业文化遗产(China Nationally Important Agricultural Heritage Systems,China-NIAHS)的发掘和保护工作,目前已经认定了138项China-NIAHS。

FAO 规定农业文化遗产地应符合5 条重要评选标准:食物和生计安全、农业生物多样性、当地知识和技术体系、文化价值观和社会组织、独特的景观特征[9],并指出在景观部分应详细提供申报区域内的土地利用类型与变化情况。因为,土地利用和景观结构作为农业文化遗产的主要内容之一,既是农业文化遗产地人地关系演进与变化的综合结果表征,也是当地生物多样性与农业生产活动的载体。研究农业文化遗产地土地利用的变化,寻找驱动其土地利用变化的主要因素及其对遗产系统的影响,一方面可以揭示过去某一时段内传统农业地区土地利用方式与生产生活方式的发展变化过程,另一方面可以及时发现目前遗产系统所面临的威胁,这对于其挖掘、保护和发展具有重要意义。目前有关农业文化遗产地土地利用的研究,从研究内容来讲,主要集中在土地利用变化与模拟[11-12]、土地利用变化对生态系统服务的影响[13]、景观变化[14-15]、遗产监测[16-17]等方面,尚缺乏土地利用变化对农业文化遗产系统结构影响的相关探讨;从研究区域来讲,主要集中在哈尼梯田[18]、龙脊梯田[19]、涉县石堰梯田[20]等较偏远的山区,针对社会经济发展迅速、城镇化进程较快、土地利用变化剧烈的东部地区研究成果较少。但从现实情况来看,随着城镇化的扩张以及社会进程的快速发展,这些地区农村劳动力流失、传统知识消亡、传统乡村社会组织与文化解体等众多挑战,时刻威胁着农业文化遗产的存续。因此,针对东部地区开展更广泛的研究,可以为农业文化遗产的保护奠定基础。

为此,本研究以浙江省德清县为研究区,关注土地利用变化及其对遗产系统内部结构的影响。德清县淡水水产养殖与农业发展历史悠久,形成了“粮桑鱼畜”的生态循环模式,早在20 世纪80 年代,就作为中国生态农业的典型模式受到了生态学家和地理工作者的关注[21]。2017年,德清淡水珍珠传统养殖与利用系统被认定为第四批中国重要农业文化遗产,目前德清县正在此基础上以“粮桑鱼畜”为核心申报全球重要农业文化遗产。本研究分析了近20 年来德清土地利用变化的特征及主要原因,并探讨了相关变化对遗产系统结构的影响,有助于理解城镇化快速扩张地区农业文化遗产地的土地利用变化情况,以及社会经济发展对农业文化遗产的胁迫作用,为未来农业文化遗产地的保护和发展提供支撑和参考。

1 研究区概况

德清县位于浙江省北部,地处太湖南岸的杭嘉湖平原(图1),总面积936 km2。地势西高东低,西部是中外闻名的旅游胜地莫干山,东部为广阔的平原水乡,河港纵横,湖荡密布,有“水乡泽国”之称。全县水资源总量约6.12 亿m3,境内分布水域面积约153 km2,其中池塘27 km2,稻田养鱼80 km2,外荡46 km2,拥有下渚湖等重要湿地。在社会经济发展方面,德清坐落于长三角腹地,与杭州、上海、南京等核心城市联系紧密。20 世纪90 年代,受到改革开放及周边城市的辐射带动作用,德清县开启了高速的工业化和城镇化进程。据统计,自1990年以来,德清县先后12次进入全国百强县(市)行列。2020 年德清县GDP 总额为544.2 亿元,全县常住人口54.86 万人,城镇化率达到62.18%。在全国的农业文化遗产地中经济发展水平和城镇化程度名列前茅。

图1 德清县区位图Figure 1 Location of Deqing County

由于水热资源丰富,德清淡水水产养殖历史悠久。据文献记载,淡水珍珠养殖技术已经流传了800余年,这使得德清成为我国乃至世界淡水珍珠养殖的发源地[22],并于2017 年被认定为第四批中国重要农业文化遗产。遗产保护范围以德清县东部水网地区为主,包括1 个街道和7 个镇,分别是阜溪街道、乾元镇(原名:城关镇)、新市镇、洛舍镇、新安镇、雷甸镇、钟管镇、禹越镇,总面积526.2 km2。在该系统中,“粮桑鱼畜”的景观结构是当地土地利用的显著特征(图2),主要体现为种桑、种稻(麦)、畜牧和养鱼相辅相成,桑地、稻田和池塘相连相倚的江南水乡生态农业景观,这使德清不仅成为我国重要的生态农业大县,还是浙江省内粮食、蚕茧、水产和畜禽的主要产区[23]。这种以淡水养殖为特色、多种用地类型相互协同的低洼地区的独特土地利用方式,在杭嘉湖平原及太湖流域具有典型代表性。目前,德清县正在以“粮桑鱼畜”为核心申报GIAHS,但该遗产系统因为社会经济发展程度较高,面临着传统技术消亡、年轻劳动力流失、景观格局改变等问题,特别是土地利用方式的变化对遗产系统的稳定和可持续发展造成了一定威胁,本研究着重对此进行了调研与分析。

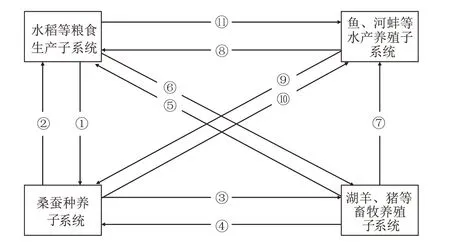

图2 “粮桑鱼畜”系统结构示意图[22]Figure 2 The structure of“grain-mulberry-fish-livestock”system[22]

2 数据材料来源与处理

本研究采用的数据、资料和观点主要来源于2021 年10 月8—12 日在当地的走访调研。笔者主要对德清县政府管理人员,遗产保护区村书记、村民,以及水产养殖大户、企业负责人等进行了访谈,以明晰近20 年来当地土地利用方式的主要变化及原因。此外,其他数据来源还包括德清县第三次土地利用调查数据、《德清县土地利用总体规划(2006—2020 年)》(http:∕∕www.deqing.gov.cn∕)、其他文献资料以及GlobleLand 30 系统所提供的2000、2010 年和2020 年三期土地利用变化的数据(http:∕∕www.globallandcover.com∕)。其中,GlobleLand 30 的数据空间分辨率为30 m,该数据制作过程基于像素分类-对象提取-知识检核的POK 方法[24]。在对2000、2010 年两期产品进行验证时,布设了超过1.50×105个检验样本,总体精度为83.50%,Kappa 系数为0.78;在对2020 年的产品精度进行验证时,布设样本超过23万个,得出2020年产品的总体精度为85.72%,Kappa系数为0.82[25]。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化特征分析

3.1.1 建设用地持续增加

对当地政府管理人员的访谈结果显示,自2000年以来,德清建设用地一直维持增长态势。据第三次全国土地调查结果(2020 年)显示,德清县建设用地总面积为184.81 km2,其中,城乡建设用地144.30 km2,交通水利建设用地40.51 km2,占德清县所有土地利用类型总面积的19.70%。德清建设用地在2005年为131.46 km2,占土地总面积的14.30%,其中,城乡建设用地为112.58 km2,交通水利建设用地为18.65 km2。而1996年,建设用地总面积仅有101.57 km2。24年间,建设用地增加了83.24 km2,扩张需求强烈,这其中居民点、工矿用地与交通用地的增加是主要原因。

3.1.2 耕地呈下降趋势,养殖水面有所增加

据《德清县土地利用总体规划(2006—2020 年)》显示,2005年时,德清县共有耕地237.51 km2,2013年增加到242.01 km2,到2020年德清县耕地面积减少至175.18 km2。2005—2020 年耕地面积共减少了62.33 km2,下降趋势十分明显。此外,德清县地处太湖南部,低洼地较多,自古以来就是淡水水产养殖大县。2005年,德清县养殖水面面积约为18.92 km2,2020年,水产养殖总面积增加到136.67 km2,共增加了117.75 km2。可见,随着水产养殖污染的高效治理以及经济效益的推动,德清县淡水水产养殖规模有明显增加的趋势。

3.1.3 桑地面积大幅减少

德清县养蚕历史悠久,早在三国时期德清县生产的蚕丝就被称为“御丝”。此后,直到21 世纪初,蚕桑业一直是德清的主要产业之一。1992 年,德清县桑园面积达51.00 km2,全年饲养蚕种31.5万张[26]。2000年,德清县桑园面积约为46.67 km2,2010 年略有减少,总面积为43.01 km2,这一时期,是德清县蚕桑业发展的稳定期。此后,由于二、三产业的快速发展,劳动力密集型的蚕桑业受到了剧烈冲击,加之蚕茧价格不高,种植效益明显降低,大量的年轻人向二、三产业转移,蚕桑业逐渐没落。到2019 年,全县桑园总面积仅剩31.24 km2,比1992年减少19.76 km2,蚕种饲养量2.12万张,下降趋势非常明显。

3.1.4 土地利用变化空间分布

从空间结构来看,近20 年间,德清县土地利用变化的剧烈地区主要集中在东部水网平原地区,即农业文化遗产所划定的主要保护范围。GlobeLand 30 的数据也展现出了这一变化趋势(图3),特别是2010—2020 年,钟管镇、洛舍镇、新安镇、新市镇、雷甸镇等东部乡镇的耕地大面积转变为水体。西部莫干山镇所在的山区,除了因为旅游业发展所带来的少量建设用地扩张外,其他土地利用类型变化较小。

图3 2000—2020年德清县土地利用变化Figure 3 Land use change in Deqing County from 2000 to 2020

3.2 土地利用变化驱动力分析

土地利用时空变化的过程与机制是十分复杂的,但总结起来,其变化的驱动力主要表现为自然因素和社会经济因素两大方面。对于德清来讲,通过与当地居民以及政府人员的访谈发现,气温、降水等自然因素对近20 年德清的土地利用变化影响不明显,其主要的驱动因素是社会经济因素。具体来看可以分为以下几个方面。

3.2.1 产业结构升级与城镇化扩张

2000 年,德清县的GDP 总额为55.9 亿元,其中一产增加值为8.0亿元,二产增加值为33.0亿元,三产增加值为14.9 亿元;2020 年德清县GDP 总额增长至544.2 亿元,一产增加值为25.0 亿元,二产增加值为305.4 亿元,三产增加值为213.8 亿元。20 年间,德清县GDP一直维持高速增长,特别是第二产业和第三产业。相比于2000年,2020年德清县第二产业增加值增长了272.4亿元,是2000年的9.3倍。第三产业的增长也同样迅速,2020年德清县第三产业的增加值是2000年的14.3倍。可见,自2 000年以来,德清社会经济发展处于快速变革期,在第二、第三产业的强劲拉动下,工业建设用地、商服建设用地的需求不断增加。这是造成近20年来德清建设用地增加的主要原因之一。

此外,从人口结构和城镇化进程来看,德清县2000 年常住人口数量为43.64 万,城镇化率为33.64%;2020 年常住人口数量为54.86 万,城镇化率为62.18%。人口的不断增长以及城镇化水平不断提高,带来了住房、基础设施、公共服务等建设用地需求的快速增长。再加上当地呈现出“离土不离乡”的城镇化趋势,农村人口转移到城镇地区后,城镇住房需求增加,但同时农民并未退出宅基地,当地的农村居民点用地也呈现出增加的趋势,这也使得德清的建设用地处于不断增加的状态。

3.2.2 环境保护与污染防治政策

政策的变化是造成德清耕地与水体变化的主要原因。淡水渔业和珍珠养殖一直是德清的传统产业,由此形成的鱼塘等水体也是主要的土地利用类型之一。根据县志记载,早在2 000多年前,德清人就已经开始利用水面养鱼,至清代则形成了沿用至今的青、草、鲢、鲫多种池鱼混养模式。在此基础上,德清人民还在水体中通过吊养的方式养殖河蚌,形成鱼蚌混养模式。这样可以将鱼类的残饵粪便作为河蚌的食物,从而清除水体中的多余养分,有效地改善水质,并保护水域生物多样性,维持生态系统的稳定,实现生态与生计共赢。但是,自1990 年以来,因为传统知识的消亡,当地农民生态保护意识下降,一味地追求经济效益。为了提高鱼类和珍珠的产出量,农民经常向河荡中过度投放畜禽粪肥,超密度养殖,导致大量营养物沉积在水底。据调查,当时每年每亩(667 m2)的投放量从1 t 到10 t 不等,大多数在1~3 t 之间[22]。畜禽粪肥的过量投放,造成了水体的富营养化和有机质耗氧的严重超标。同时,投放的粪肥中含有大量的细菌和寄生虫等,严重影响了水域周边群众的生产生活,因而产生了大量社会问题[22]。

自2009 年起,德清县禁止外荡水域珍珠养殖,并于2010 年初发布《德清县外荡水域珍珠养殖污染治理实施方案》,推进外荡珍珠养殖污染治理工作。实际上,对于当地水体的污染防治,早在2000 年前后就随着太湖流域的富营养化整治行动一同开展。这一时期,政府鼓励渔民上岸,转行进入工业生产、水稻种植等相关产业,不再从事水产养殖和渔业捕捞。所以在2000—2010 年的这10 年间,德清县东部水网平原水体减少,水塘改耕地现象突出,呈现出水域面积显著下降而耕地面积不断上升的态势。

3.2.3 经济效益与技术进步

2010 年以后,随着生态技术的发展,德清传统的淡水养殖方式开始逐渐转型。不少鱼塘开始使用养殖尾水处理系统、物联网技术与手机监测APP,这些技术不仅可以实时监测鱼塘的情况,而且能将养殖污水净化并循环利用,在节省水资源的同时保证水体环境的健康。同时,德清农民重拾历史经验,摸索出虾鳖混养、虾鱼混养、鲌颡混养等多种立体养殖模式,通过生物本身的食物网特征和习性进行搭配,大大提高了经济效益,且符合环境保护的要求。2010 年以后,德清淡水水产养殖面积大幅提升,截止到2020 年,总面积达136.67 km2。目前德清渔业形成了以甲鱼、青虾为主导,黄颡鱼、翘嘴红鲌、乌鳢、鳜鱼为梯队,青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼等大宗水产品稳定发展的格局。此外,农民还积极发展鳖稻共生(轮作)、虾稻共生、鳝稻共生、鱼稻共生等复合种养模式,以实现增效增收。在访谈的过程中发现,运用“稻虾共生”技术的稻田产值从3×106元·km-2提高到了6.75×107元·km-2,采用“鱼类混养”等立体养殖技术的水塘收益高达6×107~7.5×107元·km-2。无论是立体渔业养殖还是生态种养结合的模式,经济效益都远高于单一的水稻种植。因此,2010 年之后,随着技术的发展和经济收益的提高,德清的传统稻田逐渐转化为养殖水面或者复合种养的季节水体。

3.3 土地利用变化对遗产系统结构的影响

德清县的“粮桑鱼畜”系统起源于春秋战国时期。这一系统是一种具有独特创造性的洼地利用方式和生态循环经济模式,主要由4个子系统组成(图2),分别为:粮食生产子系统,以水稻种植为主;水产养殖子系统,主要以养殖商品鱼、青虾、淡水珍珠(河蚌)为主;桑蚕种养子系统,主要以桑树种植和养蚕缫丝手工业为主;畜牧养殖子系统,主要以养殖湖羊、生猪、兔子为主。这4 个子系统由当地居民精心管理,通过不同的生产活动,促进了内部物质能量循环流动。其中:水产养殖子系统中鱼(蚌)塘肥厚的淤泥,既可以作为桑树的肥料,也可以为稻田及其他农作物培肥;粮食生产子系统一方面可以与水产养殖进行复合立体种养,实现稻田养鱼、养虾结合,另一方面,稻草等秸秆可以供蚕“上山”结茧,也可以作为牲畜的饲料;桑蚕种养子系统中产生的“蚕砂”可以肥田、喂鱼,老桑叶以及桑地中的杂草等为牲畜和水产动物提供饲料;畜牧养殖子系统中的牲畜粪便是稻田、桑地的肥料,也是水生生物的饵料。因此,在整个系统中,营养物质和能量周而复始地进行循环利用,不会对系统外的生态环境造成污染,这对保护周边的生态环境及促进经济的可持续发展具有重要作用。

经过近20 年的高速发展,德清县,特别是农业文化遗产系统所在的东部水网平原,土地利用方式已经发生了较大的变化,这对遗产系统的结构以及相关的生态过程产生了诸多影响,特别是对当地独特的“粮桑鱼畜”系统构成了较大的威胁,具体变化如图4所示。

图4 “粮桑鱼畜”系统结构变化Figure 4 Structure changes of“grain-mulberry-fish-livestock”system

首先,桑地大面积减少,导致曾经的“基塘”结构难以维持,景观格局发生较大变化。蚕桑业是劳动力密集型产业,当地产业结构变化后,蚕桑业经济效益相对较差,农村劳动力向二、三产业和城镇转移,蚕桑业逐渐没落,建设用地的扩张也蚕食了部分桑地,这带来了桑地的大面积减少与蚕茧养殖数量的急剧下降。在“粮桑鱼畜”的循环结构中,桑蚕种养子系统占有重要地位。桑地面积的减少,使得桑叶以及桑地内杂草的产量降低,提供给畜牧养殖子系统的饲料减少(箭头③)。同时桑蚕业发生萎缩,系统产生的“蚕砂”减少,因此代表“蚕砂”肥田(箭头②)、“蚕砂”喂鱼(箭头⑩)的物质能量流减弱。此外,桑地的减少和建设用地的扩张,加速了当地景观格局的破碎化,对生物多样性保护构成了一定威胁。

其次,鱼塘的养分循环过程遭到破坏,引发了较多水域污染。在整个系统中,养殖水面的面积增幅较大,鱼(蚌)塘底泥增加。但是,桑地的减少以及传统的“桑基鱼塘”的养分循环传统知识被淡忘后,能够承接的鱼(蚌)塘底泥减少(箭头⑨),原本肥厚的底泥长期得不到清理,加剧了鱼(蚌)塘水体的富营养化趋势。再加上,2000—2010 年畜牧养殖的效益比较可观,不少农户增加了猪等牲畜的养殖规模,畜牧养殖子系统有所扩张。但是,随着现代农业的发展,利用畜牧粪便肥田培桑的传统方式逐渐被抛弃(箭头⑤、箭头④),畜牧业产生的污水和粪便大多被村民当作鱼蚌饵料,或者直接排放进河流坑塘中(箭头⑦),鱼塘的养分循环与平衡被打破,进一步加剧了水体污染的趋势。2010 年之后,随着淡水养殖尾水处理技术的发展,畜牧养殖所造成的生态环境影响才逐步减弱。

最后,传统知识发力,多种立体养殖模式重建遗产核心体系。在长期的“粮桑鱼畜”发展历程中,德清农民积累了诸多与淡水水产养殖相关的传统知识,例如鱼蚌混养技术、多种鱼类混养技术以及稻鱼(虾∕鳖)共生技术等。这些传统技术、知识不仅可以实现水体养殖空间的立体利用,还可以合理利用饵料、大幅提高水体养殖效益,产生了良好的生态、经济和社会影响。经历了短暂的过度追求经济利润后,当地农民重拾历史经验,扩大了稻鳖共生(轮作)、稻虾共生等复合种养规模(线条⑪),水产养殖与农作物种植之间的物质、能量的流动循环(箭头⑧)大幅增加,使农业文化遗产焕发了新生机。

4 结论与政策建议

4.1 结论

(1)近20 年来,在产业结构升级与城镇化扩张的综合推动下,德清县建设用地持续增加,改变了当地人的主要就业方式与生产生活习惯,同时改变了当地景观格局。

(2)经济效益不佳和劳动力流失,造成德清蚕桑业快速没落,桑地大面积减少。

(3)饲料投放过度与水体利用方式不当,造成了德清水体的大面积污染。这种情形下,政府出台多种防污治理政策,限制部分水产养殖活动,促使部分水体与耕地发生转变。2010 年之后,防污治理技术以及多种生态种养殖模式的发展,解决了水体污染问题,在经济效益和技术的多种激励下,养殖水体的面积逐渐增加。

(4)德清县近20 年的土地利用变化主要集中在东部水网平原区,这也是农业文化遗产系统所在地。土地利用方式的转变,改变了当地“粮桑鱼畜”这一传统生态农业景观结构与背后的生态过程,减弱了不同土地利用方式之间的物质能量流动与循环。

4.2 政策建议

近20 年来,德清土地利用剧烈变化的地区主要分布在遗产系统所在的东部水网平原区,其中建设用地扩张明显,桑地大面积减少,耕地与水体之间相互转变。快速的城镇化进程不仅带来了建设用地的增加,还强烈冲击了当地人长期坚持的生态循环农业的传统观念和种养殖知识,以淡水珍珠等水产养殖为传统的农业生产生活方式,以及“粮桑鱼畜”土地利用景观正面临着较大的威胁。由于二、三产业的迅速发展,大量年轻劳动力向城镇转移,维持传统农业生产方式的主体转移;即便是仍坚持农业生产的从业人员,也倾向于追求更高的经济产出和效益,从而造成水面养殖密度过大,环境污染现象频发,多种鱼类混养的传统养殖技术也逐渐被抛弃,进而造成土地利用方式的变化。近10 年,在“生态文明”理念和多种技术的综合影响下,当地居民与政府部门的环保意识都有了更加深刻的变化。当地农民、企业与政府,在立体种养等传统生态知识以及现代污染治理技术的综合影响与启发下,积极推广多种复合种养模式,改善了生态环境,使得农业文化遗产焕发新生机。这说明农业文化遗产所蕴含的传统生态知识以及土地利用、景观配置技术,对于今天的生态环境保护仍然具有重要的启发和借鉴意义。未来,应该进一步提高居民对农业文化遗产的认同感,保护相关的传统知识和技术,在制定相关的土地利用政策时,也应更加尊重长期以来形成的土地利用结构,减少对生态环境的影响。