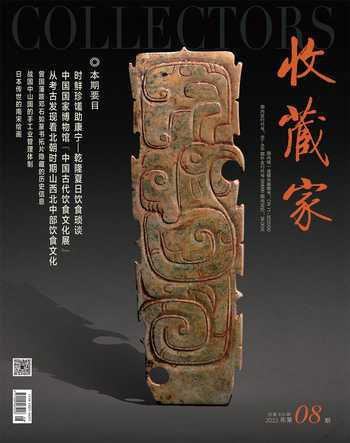

徽州容像浅析

2022-09-23章懿

章懿

徽州,古称歙州,又名新安,宋徽宗时改名徽州,宋元明清均下辖今歙县、黟县、休宁、婺源、绩溪、祁门。明清时期,由于徽商兴起,徽州文化、经济得到高速发展,徽州容像也得以大量绘制。徽州容像传承了中国美术传统技法,具有十分重要的历史文化价值,应成为专家学者们探讨徽州地区明清社会面貌和风土人情的重要图像资料。

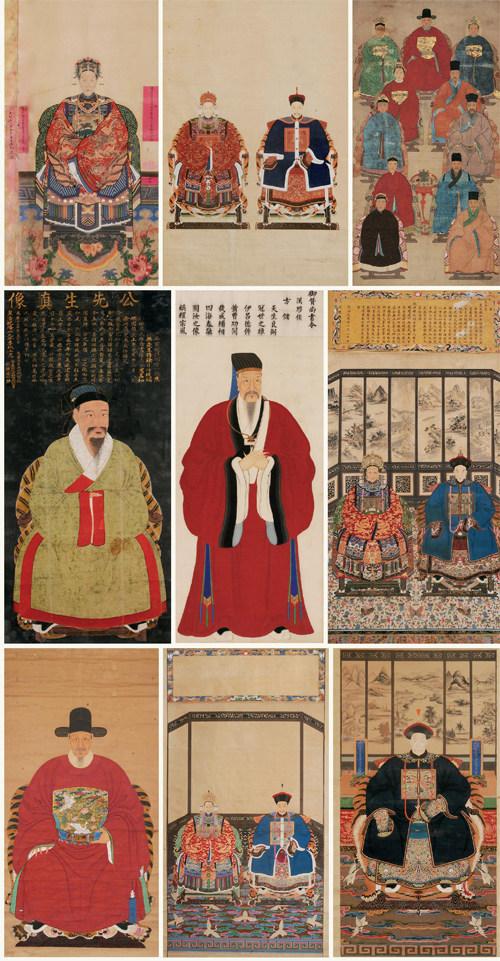

安徽中国徽州文化博物馆(以下简称“徽博”)所藏徽州容像计有100 余件(套),常年展出的容像有6 件,曾于2012 年举办《慎终追远—馆藏古代徽州容像展》。徽博所藏徽州容像涵盖明代至近代,其中明代容像14 件(套),清代86 件(套),民国1件(套)。从人物形象上看,可分为头像、半身像、全身像三种,全身像中又包含了全身坐像和全身站像。再从人物数量上看,又可将其分为单人像(图1)、双人像(一般为夫妇)(图2)以及多人像(祖孙几辈人)(图3)三种。从表现形式上看可分为画轴和册页两种。本文将对徽博馆藏的徽州容像予以浅析。

一、徽州容像的起源与兴盛

容像,是记录音容相貌的人物肖像画。徽州容像承继自中国人物画。南宋时,肖像画逐渐从人物画中分离出来,独立成科,流向民间,绘制技法以传神为主,这是徽州容像的萌芽阶段。此后受经济、文化及民俗等因素的影响,徽州容像得到一定的发展,明万历至清乾隆阶段达到高峰。

明清时期,徽州在程朱理学的影响下,宗族组织、宗法制度获得了空前的发展与完善。徽州人聚族而居,尊宗敬祖,崇尚孝道:“新安各姓,聚族而居,绝无杂姓掺入者……姓各有宗祠统之。岁时伏腊,一姓村中千丁皆集。祭用文公家礼,彬彬合度。父老常谓,新安有数种风俗胜于他邑:千年之冢,不动一;千丁之族,未尝散处;千载之谱系,丝毫不紊。”①在徽州人按“天理”进行的所有活动中,根据朱熹亲自修定的《家礼》对先祖进行祭祀,是流传于徽州境内各宗族祭祀祖先的一项重要礼仪活动。整个祭祀活动程序严格,仪式隆重,主要为冬祭与春祭。每逢冬祭,于腊月二十四在祠内挂起容像,三十至祠堂祭拜。春祭为正月初二、初四祭拜,祭后每人派发一杯米酒。初七人日,收起容像。由此可见,徽州容像在祠祭活动中承担着十分重要的作用,他成为徽州人“慎终追远”最重要的“道具”之一。正因宗族制度的高度发达,使得徽州民间对绘制容像有着较大需求,客观上为这一民间艺术样式的发展提供了平台。

同时,明清之际实力雄厚的徽州商人为容像的发展提供了坚实的经济基础。徽商是明清之际中国十大商帮之一。徽商虽常年行走在外,但骨子里依然恪守孝道,他们认为家族血脉的延续是至关重要的事情,恰如王人吉《仁里明经胡氏之谱》卷首《韵庵公传》所载:徽商“平生奔走江湖,稍获微资,即思归安顿先人,营造坟茔,筑就完固。必欲如是而心始快。”所以为了尊祖敬宗、加强宗族内部凝聚力,他们不惜花费重金,用于家乡修建祠堂、家谱、绘制容像。

正是由于程朱理学的深厚影响,以及徽商的推波助澜,徽州才在明清之际“重宗谊,修世好,村落家祖祠,岁时合族以祭”,“宗有谱,族有祠,一乡之中,建立社坛,岁时祈报”,徽州容像也得以高速发展。

二、徽州容像的教化价值

容像并不仅仅流行于徽州,在国内其他地区均有发现。然而,古代徽州却表现得尤为突出。产生这种现象的原因,是由于南宋时期,祖籍同为徽州的程颢、程颐和朱熹三人,创立了儒学上一个具有重大影响的学派—程朱理学,后来确立为徽州地区的官方哲学,是徽州人最为正统的学术思想,也是徽州人日常言行的是非标准和识理践履的主要内容。

徽州容像从绘制对象上可分为两类,其中一类就是为这些先哲圣贤绘制的造像。例如,歙县博物馆藏有一幅朱熹坐像(图4),画中朱熹端坐于虎纹椅上,头戴丝帽,身穿绿色红边右衽袍服,脚穿官靴,双手相交于袖内,右手大拇指露于衣袖外,神情肃穆。在画作的诗堂处题有楷字金书像赞,标题为“文公先生真像”。安徽中国徽州文化博物馆藏汉黟侯方储画像(图5),图中方储戴方心曲领,穿红色黑边右衽袍服,脚穿官靴,手持笏板,直视前方。这类容像绘制的目的是“成教化,助人伦”,而这也是程朱理学极为重要的思想之一。

大部分徽州容像是晚辈为祭奠祖先而延聘画师给年迈父母或逝去的先人留容(图6),以备怀念、祭祀之用。徽州人通过容像的悬挂展示、朝拜、瞻仰、训诫、分胙等这种亲情的缅怀,体验前人对祖先的崇敬、家庭的和睦及亲情,以开启他们的向善之心,同时也增强了族人间的凝聚力,“使夫风采可接,而馨欬之可亲,宜必肃然起敬,惕然而深省,而向善之心,亦将有油然而生者”。从而达到教化子孙,维系风尚的目的。事实也证明,徽州容像画经历了历史实践和阐释,确实对古徽州形成了一定的影响力。

三、徽州容像的绘制技法

今人对于徽州地区的绘画研究主要集中于对新安画派的研究,尤其是侧重对弘仁、查士标、黄宾虹等画作的研究,鲜少有人注意徽州容像的绘制技法。

徽州容像的作者主要为本地或外地民间画家,在画史上都未曾留下姓名,因此,徽州现存的明清容像作者大多不可考。徽州容像在绘制技法上与新安画派不同,他总体上继承了中国传统绘制技法。从安徽中国徽州文化博物馆藏的徽州容像可见,明代早期,主要采用单线平涂法。在绘制像主面部明暗凹凸时,是依靠“色”渲染出来,即以线条勾勒为主,加淡墨渲染,再使用色线复勾五官,使墨与色浑然一体,不见笔痕。绘制者将像主面部肤色的深浅变化,甚至皱纹、肉痣、老年斑等生理特征,无一不刻画得精细逼真,惟妙惟肖。明代中期之后,徽州画工不断吸收优秀的外来技法,并融合当地传统绘制技法中的精髓,使得徽州容像的绘制技术取得了更好的发展,这一时期容像的特点是:墨与色并重、色彩明丽、形象准确、立体感较前期更强、风格也更加鲜明(图7),使人见画如见真人。但遗憾的是,技术的提高并未提高创作者的创造力,容像中人物神情逐渐走向程式化、脸谱化(图8),代表像主身份等级的符号以及背景中器物却表现得愈发精致。清代晚期,徽州容像画家为容像增补了园林亭台、花木山石等背景,从而丰富了容像的内容(图9)。

在一部分容像上方诗堂处,还会以书法对像主生平作简要介绍,因此徽州容像其实也是书法与绘画的结合,可见其具有一定的艺术价值和文献价值。

四、徽州容像与服饰研究

如前所述,明清以来,容像画中人物神情逐渐走向程式化、脸谱化,大多数徽州容像的绘制着重表现像主所着冠服及背景,使像主身份地位信息一目了然。

徽州容像的盛行,就为我们研究传统服饰及服饰制度提供了图像资料。从安徽中国徽州文化博物馆藏容像可以看出,像主所着服饰是随着朝代的更替而不断变化的。总体说来,容像服饰可分为民服与官服两种。随着社会的发展,人们习俗的改变,鼎盛时期的徽州容像,袍服绘制极其精致且讲究。像主一般着圆领补子官服、直缀、深衣等,女子则着半臂襦裙、圆领补子襦裙、交领补子襦裙等(图10)。常服在官员服饰系列中属于礼仪最轻的一种,其等级则是依靠袍服的颜色和袍服前后不同装饰花纹的图案,以及腰间所系革带不同的带欬进行区分(图11)。赵连赏通过研究对比徽博所藏的所有着明代服饰像主的容像,在《徽州容像与部分徽州博物馆藏容像人物服饰辨析》一文中指出:早期徽州容像绘制的服饰与像主的真实身份较为接近,后期像主的服饰出现雷同现象,其服装品级集中在二三品之间。这一现象同徽州相关文献中的记载是极其不符的。因此,当时的画家在绘制容像时究竟是遵循着何种规則,也十分值得我们继续探索研究。

结语

徽州容像蕴含的儒家文化思想,对一代又一代的徽州人产生了极大的影响。但在其流传的过程中,因其自身特有的民间性,而未能受到大众的关注。本文旨在企望能吸引更多的人注意到这一文化角落,继而重新发掘徽州容像背后隐藏的文献、艺术、历史价值。