汉晋赋中的石榴书写探析

2022-09-23白云鹏

白云鹏

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710119)

一、汉赋中的石榴书写

石榴是现代社会常见的果树之一,广泛分布于中国各个地区。然而石榴这一物种却不产自中国本土,而是从西域传入。自汉代张骞“凿空”西域之后,中西之间的往来交流不断增强,石榴由此传入中国。石榴究竟由谁传入,已不可考。由于张骞“凿空”西域的伟大功绩和精神象征,后人多将石榴的传入归功于张骞,如陆机《与弟云书》云:“张骞为汉使外国十八年,得涂林安石榴也。”[1]贾思勰《齐民要术》卷十《果蓏》引《博物志》云:“张骞使西域还得安石榴、胡桃、蒲桃。”[2]后世文献亦大多追述前人的记载,默认是张骞将石榴传入了中原。

石榴作为西域奇树,从传入之初就备受时人注目。根据署名刘歆所撰的《西京杂记》记载,汉武帝修建上林苑,远方群臣就将石榴作为珍奇献给武帝,可见石榴在当时的独特地位。而在文学文本中,石榴最早是在汉赋中出现。汉赋作为汉代的“一代之文学”,以“包括宇宙,总揽人物”的赋家之心铺陈世间万物,石榴作为一种西域珍奇,也在汉赋文本中留下了印记。

在现存汉赋中,写到石榴的有两篇。首先,东汉初期,李尤《德阳殿赋》写道:“葡萄安石,蔓延蒙笼。”[3]此处的“安石”即石榴的别称,因产自于安石国而得名。因此,在汉魏六朝文献中,石榴常常以安石、安石榴等名词形态出现。李尤此句描写表现了葡萄和石榴两种西域果树藤蔓摇曳的婆娑形态,并将其与“橘柚含桃,甘果成丛”[4]等果树共同罗列,衬托出宫殿中的物产之富饶。其次,东汉中期,张衡撰写《南都赋》,细致入微地描写南阳的山川形胜、地理风情,其中写及石榴云:“若其园圃……梬枣若留。”[5]若留亦是石榴的别名,《文选》李善注曰:“《广雅》曰:‘石留,若榴也。’”[6]与李尤的用意相同,张衡亦是将石榴与其他果树一并罗列,共同彰显都城的物产之盛。

石榴在汉代虽已进入文学书写的视域,但观察李尤、张衡二赋,可以发现石榴此时在文本处于边缘地位,主要体现在两个方面:第一,石榴在全文篇幅中占比极低。无论是李尤《德阳殿赋》:“葡萄安石,蔓延蒙笼”,还是张衡《南都赋》:“梬枣若留”,石榴仅仅占了几个词语的文本份额,相比大赋的鸿篇巨制,这个比例可谓微乎其微。第二,石榴在赋中仅仅起陪衬作用。李尤《德阳殿赋》和张衡《南都赋》写及石榴的意图不在于吟咏石榴本身,而是将石榴作为一个构成要素,与其他植物共同营造出其奇花异木,竞相繁荣的场景,共同彰显都城的繁华富庶。

石榴之所以在汉赋中表现出边缘地位,究其原因,是由大赋的创作动机和写作特征决定的。首先,张衡和李尤创作《南都赋》和《德阳殿赋》,无不是欲图通过铺陈都城宫殿之富丽,达到歌功颂德、润色鸿业的社会功用目的。张衡在《南都赋》中铺叙南阳地势之利、物产之饶,最终目的还是为了盛赞光武帝之故乡。在这种创作动机下,石榴俨然无法成为作品的主角。其次,大赋用以类相从的写作手法,分门别类地铺陈事物,达到“欲使人不能加也”的地步。为了展现汉帝国的强盛富庶,李尤和张衡各自竭力铺陈奇花异木。石榴作为西域奇果,与众多花草树木共同构成一幅植物的全景图。无论是石榴,亦或是其他植物,都只能作为大赋众多名物中的一个构成要素。

综上所述,石榴在汉赋中以罗列名词的方式出现,属于大赋鸿篇巨制中的一个构成元素,尚未成为作品书写的主角。不过石榴在汉赋中的出现,使其较早被纳入了文学文本,为后世文学的石榴书写开启了源头。石榴在赋中的文学形象建构任务,便待到后世来完成了。

二、晋赋中的石榴书写

经过汉赋的发展,至晋代,石榴开始以独立的文学形象在赋中出现。在现存文献中,应贞的《安石榴赋》是可追溯到的第一篇独立成篇的石榴赋。继应贞之后,傅玄、夏侯湛、潘岳、潘尼等十余位赋家皆有石榴赋传世。有晋一代,提及或吟咏石榴的赋达十五篇,迎来了石榴赋创作的繁荣局面。晋代数量众多的石榴赋着力描绘了石榴的物色美感,并初步挖掘了石榴的人文内涵,完成了石榴形象的基本建构。

(一)石榴的物色美感

石榴的主要价值在于食用。石榴爽脆多汁,酸甜可口,味道奇异,在唐代被誉为“天浆”。而在晋代石榴赋中,石榴原本的食用价值被相对忽视,审美价值更加凸显。晋代石榴赋将石榴作为审美对象来观照,着力表现了石榴的物色之美,如潘尼《安石榴赋》。

安石榴者,天下之奇树,九州之名果。是以属文之士,或叙而赋之,盖感时而骋思,睹物而与辞。

余迁旧宇,爰造新居。前临广泽,却背清渠。实有斯树,植于堂隅。华实并丽,滋味亦殊。可以恋志,可以充虚。朱芳赫弈,红萼参差。含英吐秀,乍含乍披。远而望之,焕若随珠耀重川;详而察之,灼若列宿出云间。湘崖二后,汉川游女,摧类命畴,逍遥避暑。讬斯树以栖迟,遡祥风而容与。尔乃擢纤手兮舒皓腕,罗袖靡兮流芳散。披绿叶于修条,辍朱华乎弱干。岂金翠之足珍,实茲葩之可玩。商秋授气,收华敛实。千房同蒂,十子如一。缤纷磊落,垂光曜质。滋味浸液,馨香流溢。[7]

统观此赋,从“朱芳赫弈,红萼参差”到“披绿叶于修条,辍朱华乎弱干”,作者依次描绘了石榴的花朵、枝叶、果实,全文超过一半的篇幅都在描绘石榴外观的绚烂多姿,而描述石榴味道的只有“滋味亦殊”“滋味浸液,馨香流溢” 两处简略的文字。俨然,在晋代赋家眼中,石榴的食用价值退居其次,审美价值成了主导。

晋代赋家以审美视角观照石榴,着力表现石榴的物色之美,其刻画形容之详尽,达到了令人惊异的地步,如张协《安石榴赋》。

考草木于方志,览华实于圆畴。穷陆产于庖贡,差莫奇于若榴。耀灵葩于三春,缀霜滋于九秋。尔乃飞龙启节,扬飚扇埃。含和泽以滋生,郁敷萌以挺栽。倾柯远擢,沉根下盤。繁茎条密,丰干林攒。挥长枝以扬绿,披翠叶以吐丹。流晖俯散,迥葩仰照。烂若柏枝并燃,爀如烽燧俱燎。曒如朝日,晃若龙烛。晞绛采于扶桑,接朱光于若木。尔乃赪萼挺蒂,金牙承蕤。荫佳人之玄鬓,发窈窕之素姿。游女一顾倾城,无盐化为南威。于是天汉西流,辰角南倾。芳实磊落,月满亏盈。爰采爰收,乃剖乃折。素粒红液,金房缃隔。内怜幽以含紫,外滴沥以霞赤。柔肤冰洁,凝光玉莹。漼如冰碎,泫若珠迸。含清冷之温润,信和神以理性。[8]

张协此赋代表了晋代石榴赋的整体风格,其特点体现在两个方面。首先,铺陈全面,抓住石榴所有的物态特征进行全方面、多角度的描绘,如写石榴枝干为“倾柯远擢,沉根下盤。繁茎条密,丰干林攒”;写其榴叶为“挥长枝以扬绿,披翠叶以吐丹”;写榴花为“流晖俯散,迥葩仰照”;写榴果为“素粒红液,金房缃隔”,枝干、叶子、花朵、果实,将石榴各个方面的物态特征尽收笔下。其次,刻画细密,将石榴一些难以形容的微小特征也表现了出来,如“金牙承蕤”一语,“金牙”指石榴果实顶端状如皇冠的部位,学名为萼筒。“蕤”指从萼筒中冒出的果须。短短四字,形象地描绘出石榴果须从萼筒中绽放而出的这一微小的形态特征。再如“金房缃隔”,从外部和内部两个角度描绘石榴果实的特点,“金房”指石榴果实呈现出的金色表皮,“缃隔”指石榴果内部镶嵌着的黄色隔膜。值得注意的是,张协还特意使用了“金”“缃”两个不同的色彩词汇来区别内外两种皮的不同颜色,可见作者的细密雕刻之功。《文心雕龙·诠赋》论及小赋的特征为:“拟诸形容,则言务纤密。”[9]张协此赋正恰如其分地体现了这一点,堪称晋代 石榴赋的典范。

晋代石榴赋还善于运用密集的比喻手法形容石榴花朵和果实的美感,且选择的喻体多为神奇瑰丽之物,营造一种华美绚烂的美学风格。

其在晨也,灼若旭日栖扶桑;其在昏也,奭若烛龙吐潜光。 (傅玄《安石榴赋》)[10]

烂若柏枝并燃,爀如烽燧俱燎。曒如朝日,晃若龙烛。晞绛采于扶桑,接朱光于若木。 (张协《安石榴赋》)[11]

远而望之,焕若随珠耀重川;详而察之,灼若列宿出云间。 (潘尼《安石榴赋》)[12]

远而望之,灿若摛缋被山阿;迫而察之,赫若烛龙,辉耀绿波。 (庾倏《石榴赋》)[13]

赋家频繁用比喻手法形容石榴花朵和果实的色彩,想象奇特,喻体的选择出人意表,如“其在晨也,灼若旭日棲扶桑;其在昏也,奭若烛龙吐潜光”,扶桑为日出之处;烛龙是神话中的钟山山神,身长千里,通体赤红。傅玄将石榴花比作旭日和烛龙,以两种巨丽的事物表现了石榴花朵绚烂夺目的色彩。再如“烂若柏枝并燃,爀如烽燧俱燎。曒如朝日,晃若龙烛。晞绛采于扶桑,接朱光于若木。”张协将一树盛放的石榴花比作树木和烽火燧燃烧时升起的火焰,又比作朝日、烛龙、扶桑、若木闪耀出的光辉,其想象奇特,把石榴花写得奇谲瑰丽,仿佛天界神物。

原本只是一种普通植物的石榴,却在晋代赋家的竭力修辞下表现出一种瑰丽夺目的观感。之所以能够营造出这种艺术效果,主要在于赋家对句式的选用。由以上句例可以观察到,晋代石榴赋频繁使用了一种长式比喻句,其语法构成为:“其……也,……;其……也,……”或“远而望之,……;迫而察之,……”。此类句式特点在于句子容量大,且“远而望之”“迫而察之”的表达模式,创造出一种类似于视角转换的效果。远望下的描绘,趋近处的观照,一远一近,满足了竭力铺陈、修辞缘饰的需要。此类句式向上最早可追溯至宋玉《神女赋》:“其始来也,耀乎若白日初出照屋梁;其少进也,皎若明月舒其光。”[14]其后,曹植《洛神赋》中的:“远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波”[15]亦是此类句式的著名句例。晋代赋家以此类长式比喻句刻画形容石榴之美感,铺陈缘饰,曲尽其妙,取得了华美丰赡的艺术效果。

总之,随着石榴赋在晋代的独立成篇,作品中书写石榴的文字体量表现出阶段性的增长。晋代石榴赋细致描绘了石榴枝叶、花朵、果实各个方面的美感,与相比汉赋罗列名词的方式,石榴已经从抽象状态变成了具体可感的文学形象,在石榴书写的演进过程中有着重要意义。

(二)石榴的人文内涵

石榴在中国文化中具有多种人文内涵,如象征着多子多福、团圆美满、吉祥如意等等。晋代时期,石榴的各种人文内涵尚未定型。但此时期的石榴赋已初步挖掘了石榴的比兴寄托和多子多福的生殖寓意,对后世石榴人文内涵的建构有着不可或缺的启示意义。

首先,晋代石榴赋挖掘了石榴的比兴寄托寓意。石榴花夏天盛放,秋季败落。花朵的盛败与时节的变迁紧密相连,蕴涵着盛衰不断转换,繁华不能久长的道理。庾倏《石榴赋》写及自己看石榴花落时的心灵触动:“于时仲春垂泽,华叶甚茂。炎夏既戒,忽乎零落。是以君子居安思危,在盛虑衰,可无慎哉,乃作斯赋。”[16]作者由石榴的春盛秋衰联系到自己的人生命运,于是自我告诫要“居安思危,在盛虑衰”。赋由石榴的盛衰起兴,扩展到对人生命运的感悟,在此石榴起着比兴寄托的寓意。

潘岳《河阳庭前安石榴赋》亦赋予了石榴比兴寄托的寓意。潘岳赋长于抒情、情感深挚,他在《河阳庭前安石榴赋》通过写石榴处在简陋破败的环境,但依然傲然独立的姿态,寄托了自己当时的复杂心境,其《河阳庭前安石榴赋》云:

既乃攒乎狭庭,载阨载褊。士階无等,肩墙惟浅。壁衣苍苔,瓦被驳藓。处悴而荣,在幽弥显。其华可玩,其实可珍。羞于王公,荐于鬼神。岂伊仄陋,用渝厥真。果犹如之,而况于人。[17]

潘岳此赋作于自己担任河阳县令期间,在赋中潘岳感叹官位之卑微莫过于县令,官署之简陋莫过于河阳县,但好在“小县陋馆,可以遨游”,县署前的石榴树成了潘岳的一处心灵寄托。潘岳翔实描绘了这株石榴树的外形,最终感叹无论在狭小的庭院,低矮的土阶短墙,还是在覆满青苔的墙壁或房瓦上,石榴尚能“处悴而荣,在幽弥显”,不会因环境的狭小简陋,而改变坚贞的节操,“果由如之,而况于人?”潘岳将自己对世事的体悟和情感注入进对石榴的吟咏之中,石榴已然不只是一株物理形态的果树了,还寄寓了自己宦海浮沉的身世之感。

其次,晋代石榴赋蕴涵了石榴多子多福的生殖寓意。石榴果实中籽粒众多、紧密镶嵌在一起,因此被古人赋予了多子多福的内涵。这种观念至迟在南北朝时已经形成,据《北史·魏收传》记载:“安德王延宗纳赵郡李祖收女为妃,后帝幸李宅宴,而妃母宋氏荐二石榴于帝前,问诸人莫知其意,帝投之。收曰:‘石榴房中多子,王新婚,妃母欲子孙众多。’帝大喜,诏收 ‘卿还将来’。”[18]这表明此时石榴已有了多子多福的生殖寓意。石榴的生殖寓意是一个逐步形成的过程,在这一过程中,文人的吟咏起到了重要的推动作用。晋代石榴赋反复描绘石榴多籽的奇异形态,如张协《安石榴赋》:“素粒红液,金房缃隔”[19];羊氏《安石榴赋》:“垂彤子之累衰”[20],无疑从文学方面对石榴生殖寓意的阐发做出了初始尝试。

更重要的是潘尼在《安石榴赋》写道:“千房同蒂,十子如一。”[21]此句形象描绘了众多榴籽紧密嵌在果皮之中的形态,“房”“子”的表述更加强化了榴籽与人类居室和幼子之间的隐喻和关联。后世常以“千房同膜,千子如一”表达石榴多子多福的内涵。向上追溯,潘尼是此类话语模式最早的经典表达。因而潘尼《安石榴赋》中的“千房同蒂,十子如一”的表述对后世石榴所寄寓的生殖意蕴不无极大的启示和示范意义。

综上所述,晋代时期石榴赋开始独立成篇,由此加快了在文学作品中演进的步伐。经过众多石榴赋的反复书写,石榴的文学形象被建构起来,并对后世的石榴书写产生了重要影响,如白居易《山石榴寄元九》:“日射血珠将滴地,风翻火焰欲烧人”[22];陆龟蒙《病中庭际海石榴花盛发,感而有寄》:“火齐满枝烧夜月,金津含蕊滴朝阳”[23];皮日休《石榴歌》:“玉刻冰壶含露湿,烂斑似带湘娥泣。萧娘初嫁嗜甘酸,嚼破水精千万粒”[24],从其中火焰、太阳、水精等瑰丽喻体的选择,不难看出唐诗对晋代石榴赋艺术技法的吸收。

三、由汉至晋:石榴书写的逐渐繁荣与文化透视

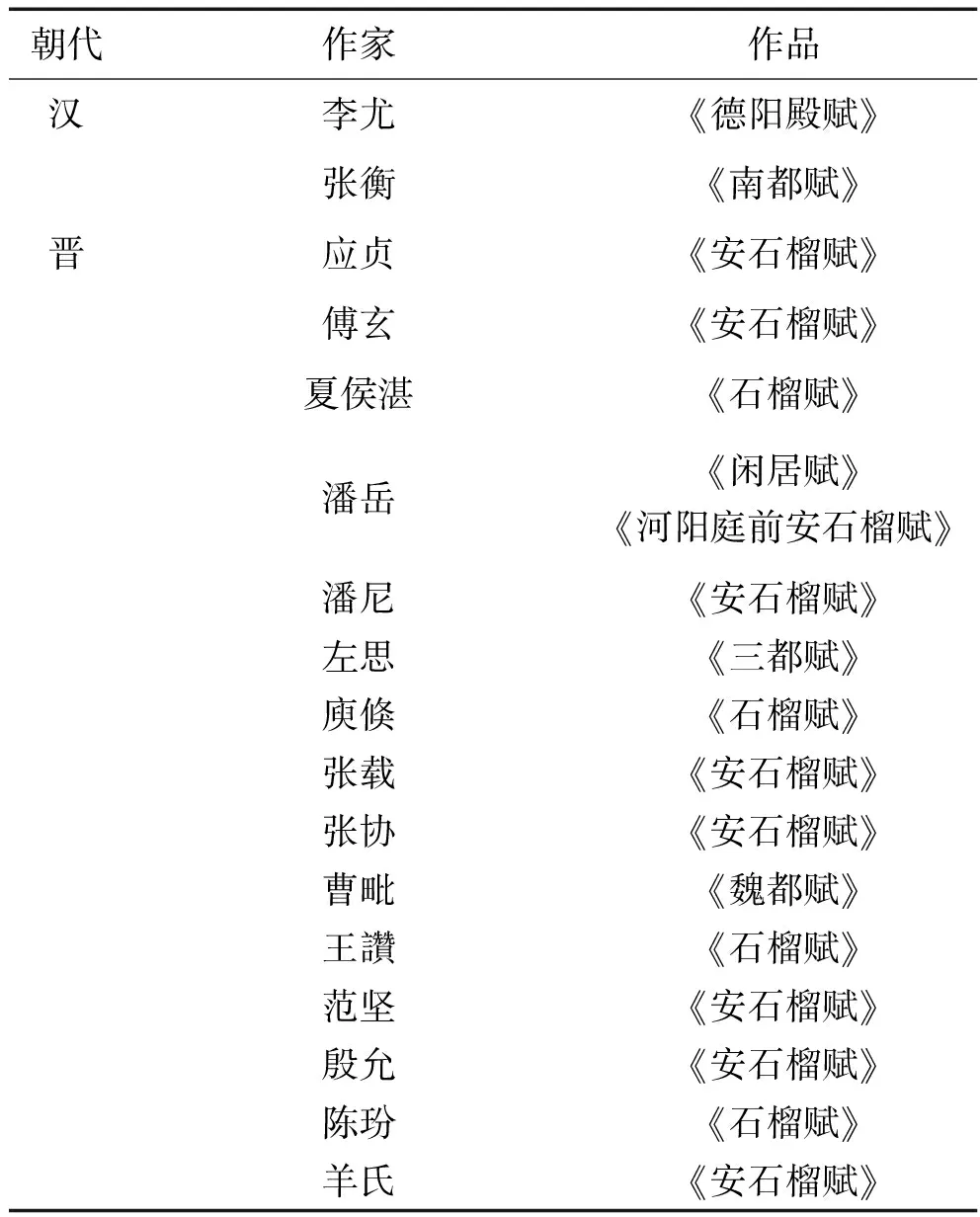

石榴在汉赋中最早出现,至晋代,发展为独立的石榴赋,涌现出大量吟咏石榴的作品。笔者翻检汉魏六朝文献,钩沉汉晋时期提及和吟咏石榴的赋家赋作,为更加直观的展示,如表1所示。

表1 汉晋赋涉及石榴之篇目一览表

由表1可观察到,汉晋时期关涉石榴的赋作共18篇,其中汉代两篇,晋代16篇。由汉至晋,石榴书写呈现出逐渐繁荣的发展趋势。这种趋势不仅是一种表面的文本变化,而是多种因素合力作用的结果,折射了多重的历史镜像。

首先,石榴赋由汉至晋的逐步繁荣,折射了辞赋体式的发展流变。汉代尚未有独立成篇的石榴赋,石榴以罗列名词的方式在京都宫殿大赋中昙花一现。至晋代,石榴赋独立成篇,迎来了繁荣的创作局面。石榴从赋中的一个名词,发展为众多独立成篇的石榴赋。这一变化过程,实际上是辞赋体式由大赋向小赋转变的赋史缩影。汉赋的主流为散体大赋,大赋“兴废继绝,润色鸿业”,在创作上倾向于选择京都、郊祀、耕藉、田猎等一系列“体国经野,义尚光大”的题材内容。为了表现汉帝国的繁华富庶,赋家竭尽铺张扬厉,将万物收罗于笔下,赋中富博绚丽的名物彰显了汉帝国的浩荡声威。此时期,只有具备鲜明社会功用的内容才能成为赋家吟咏的对象,而石榴的社会意义无法与京都宫殿之类的宏大题材相比拟,因此只能作为大赋中的一个要素存在。

从东汉中叶开始,汉赋的体式逐渐发生转变,歌颂国势声威,以铺采摛文为特征的大赋逐渐陷入僵化,而反映社会现实,咏物抒情的小赋逐渐兴起。此时期的经典作品如王粲《登楼赋》、赵壹《刺世疾邪赋》等等,已鲜明体现了辞赋体式的变化。此后,大赋继续从文坛主流的位置跌落,小赋日益兴起。发展到晋代,赋体进一步摆脱了社会功用的束缚,咏物抒情的小赋成为赋坛的主流。所谓“至于草区禽族,庶品杂类,则触兴致情,因变取会”,草木禽兽等各种事物成为赋家吟咏的对象。程章灿《魏晋南北朝赋史》称西晋时期“动物、植物、器物及自然现象更广泛地进入赋家的视野。”[25]纵览晋代,赋坛中涌现出大量吟咏植物的赋作,如荀勖《蒲萄赋》、傅玄《郁金赋》、傅咸《桑树赋》、成公绥《芸香赋》、孙楚《菊花赋》等等,皆篇幅短小,长于体物,这正是辞赋体式流变的自然结果。石榴正是在这样的辞赋发展进程中,才呈现出一幅繁荣的创作局面。

其次,石榴赋由汉至晋的逐步繁荣,折射了石榴在中国本土由珍稀到普及的历史现实。汉代涉及石榴的两篇赋作:李尤《德阳殿赋》和张衡《南都赋》。无论是德阳殿位于的洛阳,还是南都所指的南阳,皆在都城地区。汉赋中石榴的身影只在都城现身,不见于王畿以外。考察石榴在汉代的传播,可知这种情形是符合历史现实的。石榴从西域传入,初期数量稀少。据《西京杂记》载:“上初修上林苑,群臣远方各献名果树,亦有制为美名,以标奇丽……安石榴十株。”[26]武帝修建上林苑,群臣将石榴作为奇树献给武帝,所献的石榴树不过十棵,可见西汉中期石榴的稀有程度,只能作为珍奇异物供给皇家。正是由于石榴只局限于皇家苑囿之中,其他地区难得一见。所以在汉赋中,石榴只有在京都宫殿赋中才有机会现身,因此不见于其他题材。

石榴适应能力强,生命力旺盛,便于快速传播与普及。宋代罗愿《尔雅翼》记载石榴的生长特性:“木不甚高大,枝柯附干,自地便生作丛,种极易息,折其条盘土中便生。”[27]随着石榴基数的增长,传播的加速,石榴逐渐走出皇家林苑,开始了本土化历程。西晋时期,潘岳仕宦失意,闲居河阳期间创作了《闲居赋》,其中写到周边的居住环境为:“石榴蒲桃之珍,磊落蔓延乎其侧。”[28]作为普通士人阶层的一员,潘岳的宅居周围已种植有石榴,此为石榴在民间普及的一个侧影。同样,左思《三都赋》写到蜀都的植物有:“蒲陶乱溃,若榴竞裂。”[29]左思以征实态度撰写大赋,将葡萄、石榴一并纳入蜀都的物产名单。这表明,当时石榴已传播到了巴蜀地区。曹毗、陈玢等人撰写石榴赋,作为东晋文人,其活动踪迹皆在江南,可知石榴已传至江南地区。可见,晋代时期,石榴早已在九州广泛普及开来。从此,石榴不再是遥不可及的珍奇之物,而是融入了普通人们的日常生活之中。石榴的普及,极大增加了与文人发生互动的频率。因此晋代石榴赋所呈现出的繁荣面貌,正是与此时期石榴传播和普及的历史事实相一致的。

最后,石榴赋由汉至晋的逐步繁荣,折射了古人花卉审美意识的觉醒历程。石榴在汉赋中只是一个冰冷的名词,没有具体的文学形象。至晋代,赋中描绘出的石榴形象已极其细腻生动,可谓写物图貌,蔚似雕画。由汉至晋,石榴由赋中的抽象名词,发展为充满物色美感的文学形象。这一过程,实际也是古人花卉审美意识的逐渐觉醒在文学创作中的反映。陈俊愉、程绪珂在《中国花经》中将中国古代花卉事业分为四个阶段:一、始发期—周秦时期;二、渐盛期—汉晋南北朝时期;三、兴盛期—隋、唐、宋时期;四、起伏停滞期—明、清、民国时期。[30]显然,从汉代至南北朝时期,古人的花卉审美意识处于持续的上升状态。《中国花经》又称汉晋南北朝时代:“花卉业开始从纯生产事业转向以欣赏为主。”[31]汉晋南北朝时代从注重花卉的实用价值,到追求其审美价值,这一转变体现了古人花卉审美意识的逐步觉醒。

程杰《论花文化及其中国传统——兼及我国当代的发展与面临的问题》称秦汉至盛唐时期:“人们对美好花色的欣赏和追求进入了一个自觉的阶段,并且呈现出持续兴起发展的进程。”[32]又称“从认识水平上说,这是一个主要着意花卉的物色形象美感,更多对花色鲜好的喜悦和追求……我们称之为花文化的‘花色欣赏时代’”。[33]程杰“花色欣赏时代”的论断,颇能反映此段时期古人看待花卉所秉持的审美态度。这种花卉审美意识反映到文艺创作中,便是此段时期吟咏花卉的作品呈现出的爆发式增长,如辞赋方面,菊花、梅花、荷花、郁金香、木槿、萱草等各种常见花卉都被赋家写及,而傅玄更是一人便留下了《郁金赋》《紫华赋》《芸香赋》《蜀葵赋》《便男花赋》《菊赋》等十余篇吟咏花卉的赋作,这个数量居六朝之冠。诗歌方面则出现了陶渊明对菊花意象的诗意建构,深深影响了后世文学。李仲芳《花与中国文化》中说:“魏晋南北朝时期的花卉应用技艺已很高超,对花的鉴赏也十分高雅,开始步入较高层次的艺术享受和艺术创作境界。”[34]从汉赋到晋赋,石榴书写从简略到细致,从抽象到形象,从稀少到繁多,正是此时期古人花卉审美意识逐渐觉醒的外部表征。

四、结语

石榴作为从西域传入中国的植物,从传入之初便进入了文学书写的视域。随着辞赋体式的流变、石榴的传播与普及、古人花卉审美意识的演进,由汉至晋,石榴书写由最初的微弱之势,发展到洋洋大观,成了中国古代文学中植物书写的重要一员。晋代以后,文人承续前代对石榴的书写认识,并进一步挖掘其形象美感和人文意蕴,“如韩愈《榴花》、白居易《石榴树》、元稹《感石榴二十韵》、欧阳修《榴花》、苏辙《赋园中所有》等众多唐宋诗人皆有吟咏石榴的作品,大量的吟咏使得石榴的异域身份愈加淡却,逐渐完成了本土化历程。

此外,石榴的其他诸种价值也在古人的探索中逐渐被发掘出来,如明代宋应星《天工开物》记述了以石榴花制作胭脂。李时珍《本草纲目》分列23个药方,详尽记述了石榴的药用价值,这无不彰显示着中国传统文化兼收并蓄的包容心态和善于吸收转化的民族智慧,域外植物的文学书写正是这样一个洞察中国传统历史文化的窗口,值得我们进一步探究。