回归附近:无可取代的慰藉与爱

2022-09-23邓妮

文 邓妮

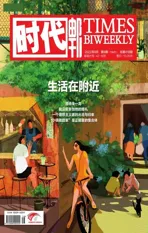

我们常说“生活在别处”,“别处”意味着“远方”,意味着现实以外的人生理想。但其实,生活更在附近。“附近”是以个人为圆心的、相对固定的、实实在在的生活范围。在学校、社区、家庭、工作场所发生的日常事件,构成了我们每一个人的小世界。“附近”也是一个个具体的人,他们是和我们一起念书的同学、一起工作的同事,以及家人、朋友、邻居等,他们身上有着真实的生活温度和丰富的生命细节。在与附近的频繁摩擦中,人与人的关系变得密切、深入。

远方是未知是诗,它被我们写进歌里,写进书里,在美化中强调;附近是此时此处,我们反而容易视而不见。但当我们重新认识附近、构建附近,又会发现附近原来是那么美好。

我们正在忽视附近

过去,我们生活在一个没有互联网、“从前慢”的年代,生活的便利和幸福感都来自附近。孩童时代给我留下了美好的回忆:我和发小在每个周末结伴坐两站公交车去游泳馆;学校后门的文具店能买到各种流行又实用的文具;我清楚地知道邻居阿姨下班骑自行车回家,下午6点会准时出现在巷子口;我和妈妈下楼右转走10分钟就能到达热闹熟悉的菜市场,那个杀鳝鱼的胖阿姨动作特别麻利。

那个时候,孩子们从东家窜到西家,今天我在你家吃饭,明天你在我家留宿,常聚在一起玩那些“古老”的游戏:丢手绢、跳房子、拍画片、抓石子、“老鹰捉小鸡”……

大人们也爱串门儿,坐下来一聊开就忘了回去做饭的时间。吃完晚饭后,大家还要三三两两地聚在院子里拉家常,这一边几个阿姨谈论着八卦——谁家两口子又吵架了,谁家孩子长个儿太慢;那一角几位大爷摇着蒲扇,一会儿谈天文地理,一会儿分析国际形势。夏夜晚风习习,听取蝉声一片。

已经远去了,这样的情景。

现在的我们每人握着一个手机,低着头在各个社交平台发表见解,却很少有时间约朋友们出来坐坐,聊聊彼此的近况;我们不会走10分钟的路去充满烟火气的菜市场,而是躺在自己的床上,打开手机里的外卖软件;我们对几千公里以外另一个国度的热点事件了如指掌,和同一个楼里的邻居一起进进出出电梯3年却仍然只是陌生人。

我们具体而有温度的附近有被消解的趋势。社交软件、购物直播、导航工具、外卖服务、短视频产品……这些手机的无形触角替代了我们需要探索和体验的附近的生活:我们买东西上电商平台,吃饭用外卖软件,出行时用打车软件叫个出租车,司机会准时来到我们楼下。我们享受着这巨大的方便感,被它裹挟着,一刻也不停地往前走,对附近的需求越来越少。

我们以前常说“远亲不如近邻”,现在的问题是,不知近邻在何方。我们甚至都已经忘了,或者根本没注意到附近。

“消失的附近”是人类学教授项飙提出的概念。他认为现代人对周边的世界没有浸淫进去和形成叙述的能力,只关心两头不关心中间。两头是什么?是近处的微观自我和远处宏大的世界,中间则是我们的周围。当你问一个年轻人:“你的小区处在这个城市什么位置?你和邻居关系怎么样?”他会觉得这些问题不重要,因为他想超越这些东西,他想考名牌大学,上“藤校”,进世界五百强,他对世界大学的排名倒是非常清楚。项飙认为超越本身并没有什么问题,问题在于超越之后忘了回观自己身边的世界。

忽视附近就是失去鲜活的生活

附近的消失,有其必然性。它既是网络社交媒体的反噬,也是现代工业文明发展的结果。

社会学家费孝通认为:“血缘和地缘的合一是社区的原始状态。”中国乡村聚居形态便是这样一个熟人社会,人与人之间由熟悉到信任再到彼此依赖,形成了一套心照不宣的行为规范和风土习俗,人们在这片乡土文明里扎下根来。

但人终究不是植物,人要流动。从乡土社会进入现代社会,血缘与地缘变得不统一,从脚下春种秋收的农耕土地到鳞次栉比的商业化公寓楼,社区的性质变了,周遭的熟人变成了陌生人,以信任替代契约的生活方式不再适用,人们变得更关心自己的利益。而当城市发展提速,旧城被改造成新城,人们居住的空间从固定变成流动,原有的城市烟火气和社区人情味被稀释的命运是世界性的。

代际差异也是附近消失的一个重要原因之一。父母辈虽也有不少“网瘾老年”,但他们仍然以真实的生活为主,大数据显示,“宅一族”的年龄段主要集中于18—34岁之间。受生活压力和宅文化的影响,和计算机技术一同长大的年轻人更喜欢独自生活。他们拒绝感受集体生活的好处,抗拒与人交流,更排斥他人走进自己的内心。“社恐”无处不在,甚至成为彰显时髦的个人标签。

科技日新月异,年轻人获得了“宅”的条件。如果衣食住行和精神生活都可以通过一部手机搞定,还有什么必要走出门去与实体的人“近身肉搏”呢?

21世纪伊始,哲学家齐泽克就曾说过,互联网正在公共领域引发一种“伪参与”幻象。人们的情绪、行动、交流通过一块屏幕就能完成,这种虚拟行动带来的满足感,阻碍了真实的行动主体出现。

互联网改变了我们的生活方式,虚拟世界也在试图取代现实世界。“次日达”“30分钟送货到家”越来越普及,但效率为王也是一把双刃剑,它让我们享受便捷、高效的同时,也让我们失去了对实体生活的深度体验。

点评口碑榜决定了我们会去哪家餐厅吃饭,购物网站的交易数量决定了我们会买哪件衣服,信息流的算法决定了我们会阅读什么样的内容。

附近去了哪儿?我们的需求没有变,是连接方式发生了变化。附近并没有消失,而是转化成了各类软件大数据的“附近”。当生活被数据化的附近占领,我们便懒得去关心肉体可感的附近,从参与者变成了旁观者。我们更相信软件而不是另一个人,集体生活成了我们要抛弃的东西,所以,我们一边抱怨城市缺乏温度、没有归属感,一边在下班后立刻回到家里将大门紧闭。

数据化的附近把时间切割成碎片,过去我们的时间是一整段的细水长流,现在我们追求的是“即刻”的快感。我们对等待失去了耐心,我们会因为外卖小哥迟到了5分钟而生气,会因为买的衣服晚于3天送达而给卖家打差评,我们不必与他们建立信任关系,因此很难产生同理心,反思能力也在下降。时间碎片化、追求瞬时感会带来情绪的快速起落,人们会忽然对某件事情非常愤怒但很快又会被另一件事分散精力,转而投入另一种情绪。这样的情绪来不及转化为思考和行动,人在这个循环中变得焦虑、迷茫。

如果我们长期不与真实的世界互动,就很难培养与周围的人产生共情的能力,在这样的情况下,孤独在与日俱增。

拥抱真实,重构附近

著名社会心理学家雪莉·特克尔曾在一个题为“社交时代的孤独”的演讲中,与听众探讨“人与科技”的问题。她认为过度依赖电子产品偏离了我们本来的生活圈,实感的交流与对话是不可或缺的,机器不可能取代人类带给彼此真正意义上的慰藉与爱。

与他人面对面的交谈,彼此感受到的不仅有语言,还有声音、动作、情绪,有时一个笑容、一个拥抱都能给人们带来莫大的安慰。甚至生活中的冲撞、摩擦—— 比如因为买的丝瓜不新鲜去和卖菜的大姐说道说道、和楼下邻居因为遛狗的问题争执了两句,都是生命对生命的交流。

真正的感情,一定是要附着在一个具体的人身上的。附近之所以重要,是因为附近就是我们最重要的人,是父母、朋友和邻里,我们不能为了远方而忽视这些弥足珍贵的人;附近有我们的生活,去过好当下热气腾腾的生活,我们对自我的认知、对世界的理解才更可靠;忽视附近,会让我们在孤独、焦虑和迷茫中双脚悬空。

万物皆有裂缝,那是光照进来的地方。而当孤独的裂缝撕开,照进来的就是我们对附近的渴望。如何重构附近?世界无限趋于扁平化,我们都是线上线下双重生活的深度参与者,远方与附近并不相斥,不必将二者对立,而是要建立二者的平衡。

我们要改变意识,重新理解个体与集体、附近与远方的关系。强调自我,但自我也是集体性的自我,不要过分沉浸于自我的方寸之间,我们既要阅读新闻了解远方的苦难,也要站在当下关心身边人的悲喜。

积极地投入公共生活吧!去参加线下讲座,与同好中人凑在一起去聆听他人的世界,感受不同思维和经验的碰撞;去组织社区读书会,带上你最喜欢的小说,和左邻右舍展开一场武侠精神辩论赛;去加入业委会,去当志愿者,去竞选楼长,为你的社区、你的邻居贡献一份力量,在利他中感受骄傲和快乐。

蒲松龄曾说:“天下快意之事莫若友,快友之事莫若谈。”重塑良好的人际关系也是幸福生活的关键。除了微信群里的闲聊,不要忘记把朋友们定期约到家里来把酒言欢;少吃点外卖,周末去逛逛菜市场,顺便夸夸老板娘新烫的头发;去附近的小吃店坐下来吃早餐,和老板聊聊生意和生活。

花更多时间与家人相处,重新认识和理解家人吧。多了解柴米油盐、酸甜苦辣,在夕阳的余晖里,和妈妈为先炒番茄还是先炒鸡蛋争个面红耳赤。

附近是我们的安身立命之所,是来时路、归去途。回归附近不是抹杀远方,而是关心远方的同时,更能把玩微观生活的万千气象。凤凰沱江边,沈从文的墓碑上有黄永玉的手迹:“一个士兵不是战死沙场,便是回到故乡。”绿色草书,潇洒不羁,展示着更加诗意叙事的远走和近观。