不同消毒处理对番茄采后品质的影响

2022-09-23樊芳妃赵红星姬宇飞张余洋

李 艳,樊芳妃,赵红星,王 勇,姬宇飞,姜 俊,张余洋,3

(1.驻马店市农业科学院 河南驻马店 463000; 2.华中农业大学园艺植物生物学教育部重点实验室武汉 430070; 3.湖北洪山实验室 武汉 430070)

番茄(L.)是重要的茄科蔬菜,因其具有适应性强、口感独特、营养价值高及经济效益好等优点,已成为非常受民众欢迎的果蔬种类之一。随着番茄生产区域化、专业化的发展和城镇化进程的加快,长途运输已成为整个番茄供应链中的重要环节。番茄从开花到成熟周期长,果实表面易携带病原菌,采后贮藏过程中易造成变质腐烂,严重制约了番茄的商品流通和番茄产业的发展。

番茄果实中含有丰富的可溶性糖、有机酸、类胡萝卜素、维生素C 等营养物质,如何延长其采后贮藏期,保持或提高番茄的营养价值,前人也进行了相关研究。适宜的消毒处理不仅能降低农产品的腐烂率又能提高其品质。紫外LED 消毒技术已在针对水体微生物的灭活中成熟应用,但是在番茄采后消毒研究方面还不深入。乔彩云研究发现臭氧水处理对苹果果实呼吸强度及乙烯的释放有一定的抑制作用,同时可延缓苹果果实的可溶性固形物含量、可滴定酸含量及硬度的下降,对红富士苹果具有较好的保鲜效果。杜小琴等利用较高浓度的CO处理樱桃,减缓了采后果实的腐烂速度。开凯研究表明,绿原酸处理樱桃番茄能有效抑制其表面病原菌的生长,且可溶性固形物含量、可滴定酸含量和硬度等生理指标没有明显改变。李生娥研究发现低浓度褪黑素处理番茄提高了抗氧化能力,维持了细胞膜完整性,提高了果实品质,降低了果实自然腐烂率。于延申等阐述了番茄的采收时期、贮藏温度、贮藏技术等,但未对番茄贮藏后品质进行研究。

次氯酸钠的抑菌、保鲜功效在多种果蔬上得到证实。紫外线杀菌技术不仅延长了果蔬货架期,且不会对果蔬的口感和风味产生影响,但利用其处理采后番茄鲜有报道。笔者采用不同浓度次氯酸钠清洗或不同时间紫外线照射新鲜番茄进行消毒处理,观察其外观变化,统计腐烂率,测量硬度、糖酸比以及可溶性固形物、维生素C、类胡萝卜素含量的变化,得出番茄采后贮藏的有效消毒方式,对番茄采后贮藏具有参考意义。

1 材料与方法

1.1 材料

供试番茄品种为广州市华叶种苗科技有限公司引进的的大红果番茄仙人子,种植在华中农业大学校园试验大棚内,于2019 年7 月8 日采摘。配置不同浓度的次氯酸钠溶液:取市售的次氯酸钠粉末,加入灭菌蒸馏水配制成50 mg·L、100 mg·L、150 mg·L的次氯酸钠消毒液。

1.2 试验设计

试验在华中农业大学园艺植物生物学教育部重点实验室进行。挑选新鲜、无病虫害、无机械损伤、大小和成熟度相当的红熟期番茄果实。分别用以下几种消毒方式处理新鲜番茄。在洁净工作台上,紫外辐射强度为400 mw·m的紫外灯照射距离其55 cm 左右的番茄(照射时间分别为15、30、45 min),不同浓度的次氯酸钠消毒液清洗(次氯酸钠质量浓度分别为50、100、150 mg·L),水清洗(空白对照),随后贮藏于8 ℃恒温箱中,控制试验条件一致。试验采用完全随机区组设计,每个处理20个番茄,试验设置3 次重复。

1.3 测定方法

1.3.1 腐烂率测定 贮藏期每隔2 d 统计一次腐烂果实数量。

1.3.2 硬度测定 利用质构仪P/2 柱头(Φ=2 mm)对番茄进行穿刺测试,每个番茄在3 个不同部位穿刺测量,计算平均值。

1.3.3 可溶性固形物含量测定 挤出番茄汁液至手持折光仪棱镜中,测定可溶性固形物含量,每个果实测定3 次,取平均值。

1.3.4 类胡萝卜素含量测定 采用分光光度计法测定类胡萝卜素含量。液氮研磨番茄至粉状,称取0.2 g 样品置于2 mL 离心管中,并加入1.5 mL 80%的丙酮溶液,立即混匀。然后在黑暗中抽提2 h,12 000 r·min离心10 min,取200 μL 的上清液于酶标板中,在波长470、646、663 nm 下分别测其吸光值。计算公式为:

=12.21A-2.81A;

=20.13A-5.03A;

=(1000A-3.27-104)/229;

类胡萝卜素含量(mg·g)=(×1.5)/(×1000)。

式中:为叶绿素a 浓度;为叶绿素b 浓度;为类胡萝卜素浓度;为试样质量。

1.3.5 维生素C 含量测定 采用TCA 酶标仪测定维生素C 含量。取0.5~1.0 g 番茄果实进行液氮速冻,研磨成粉末分装0.1 g 样品于2 mL 离心管中,每个样品3 次重复。测定时每管中加入1 mL预冷的0.2 mol·LHCl 溶液进行抽提,抽提30 min左右,每隔5 min 颠倒混匀,4 ℃12 000 r·min离心10 min。取500 µL 上清液加入50 µL 0.2 mol·LNaHPO(pH 5.6),用0.2 mol·LNaOH 调节pH 值在5~6 之间。混匀后取100 µL 上清液,依次加入140 µL 0.12 mol·LNaHPO(pH 7.5)和10 µL 25 mmol·LDTT,室温避光反应30 min。取上清95µL 加入0.1 mL 0.2 mol·LNaHPO(pH 5.6),酶标仪测定吸收波长为265 nm 处的值,最后加5µL 40 U·mLAO 酶,反应后测其值。酶标仪测定维生素C 标准溶液,并绘制标准曲线。

1.4 数据处理

使用SPSS12.0 软件进行数据分析。

2 结果与分析

2.1 消毒处理后番茄的耐贮性

由图1 可以看出,番茄贮藏6 d 后出现腐烂现象。贮藏期在6~15 d 时,对照组水清洗处理腐烂率高于其他消毒方式处理,其次为次氯酸钠(100 mg·L)处理;6~9 d 紫外线(15 min)处理腐烂率最低;12~18 d,次氯酸钠(150 mg·L)处理腐烂率最低。在贮藏18 d 时,腐烂率由高到低 的 处 理 依 次 为 次 氯 酸 钠(100 mg·L)、紫外 线(15 min)、水(CK)、次氯酸钠(50 mg·L)、紫外线照射(30 min)、紫外线(45 min)、次氯酸 钠(150 mg·L)。可见,经过消毒处理后,能够有效降低番茄腐烂率,延长贮藏期。其中,若贮藏期在9 d 内,紫外线(15 min)处理消毒效果最好,腐烂率在10%以内;而在12 d 后,次氯酸钠(150 mg·L)处理消毒效果最优,腐烂率在33%以内。

图1 消毒处理后番茄的腐烂率

2.2 次氯酸钠消毒或紫外线照射对番茄贮藏品质的影响

2.2.1 不同消毒处理对果实硬度的影响 由表1

可知,贮藏期在3 d 时,只有紫外线(15 min)处理消毒后番茄果肉硬度与对照组差异达到极显著水平,达到0.50 N。贮藏期在6~9 d 时,各处理消毒后番茄果肉硬度均与对照组差异达到极显著水平。贮藏期在12 d 时,各处理消毒后番茄果肉硬度均低于对照组。贮藏期在15 d 时,除了次氯酸钠(150 mg·L)处理消毒后番茄果肉硬度比对照有所提高外,其他处理消毒后番茄果肉硬度均低于对照组。贮藏期在18 d 时,次氯酸钠(100 mg·L)处理和紫外线(45 min)处理消毒后番茄果肉硬度极显著高于对照组;次氯酸钠(50、150 mg·L)处理消毒后番茄果肉硬度与对照组差异不显著。从表1 中可以看出,在贮藏前期,紫外线照射有助于保持果肉硬度,且紫外线(15 min)处理消毒效果最佳。

表1 不同消毒处理对番茄果实硬度的影响

2.2.2 不同消毒处理对番茄可溶性固形物含量的影响 由表2 可知,次氯酸钠(50 mg·L)处理15 d可溶性固形物含量极显著高于对照,次氯酸钠(100 mg·L)处理12 d 可溶性固形物含量显著高于对照。次氯酸钠(50 mg·L)处理(除15 d 外)和次氯酸钠(100 mg·L)(除12 d 外)处理消毒番茄后可溶性固形物含量的变化与对照组无显著差异。次氯酸钠(150 mg·L)处理消毒番茄后6~12 d 时可溶性固形物含量极显著高于对照组,但处理3 d 和15~18 d 与对照组无显著差异。紫外线(45 min)处理消毒番茄后9~12 d 时可溶性固形物含量与对照组无显著差异,处理6 d 可溶性固形物含量显著高于对照组,处理3 d 和15~18 d 可溶性固形物含量极显著高于对照组。总体而言,番茄贮藏期在6~12 d 时可选择次氯酸钠(150 mg·L),贮藏期在6 d 以内或长于12 d 时可选择紫外线(45 min)处理来提高番茄可溶性固形物含量。

表2 不同消毒处理对番茄可溶性固形物含量的影响

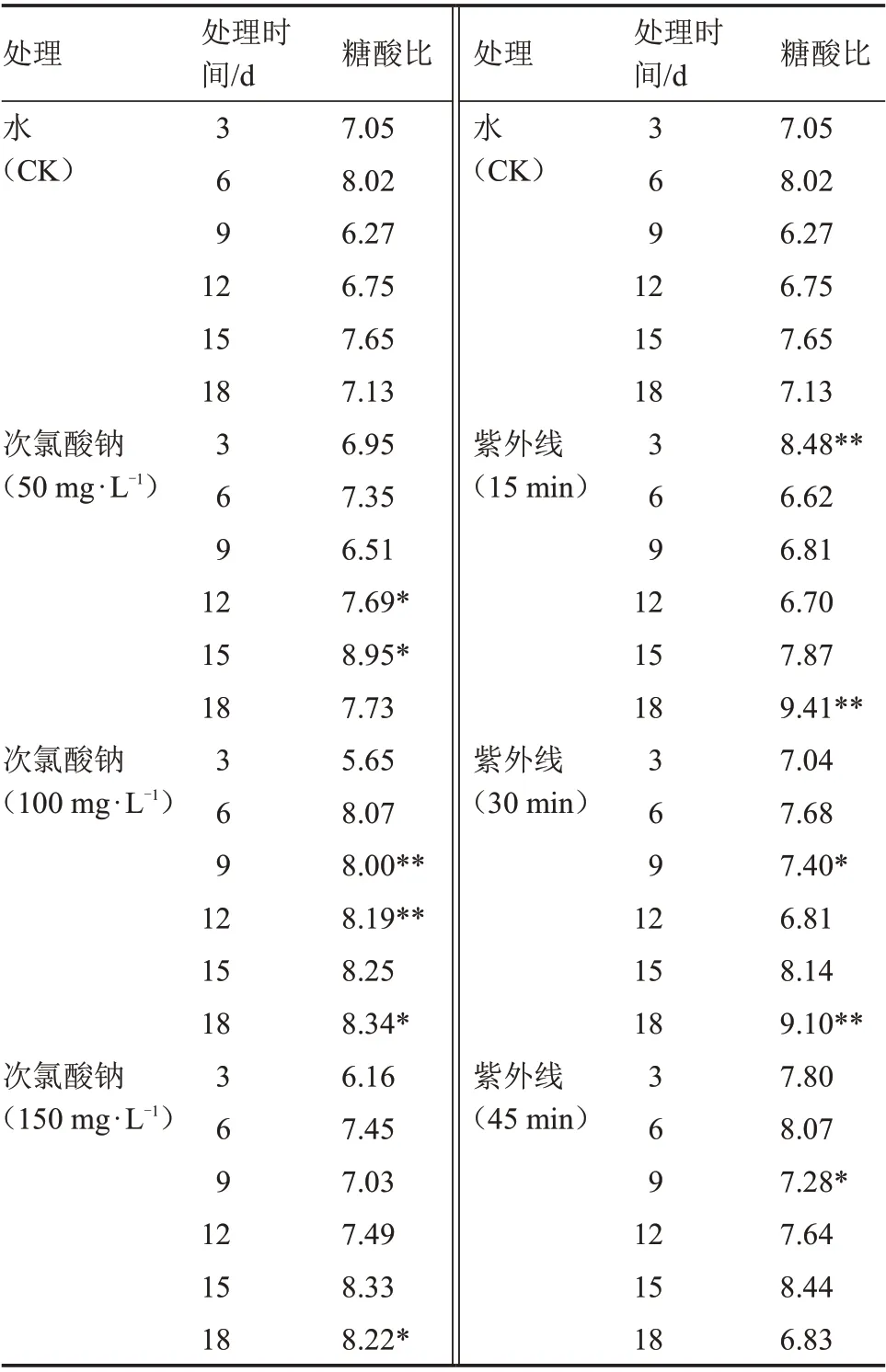

2.2.3 不同消毒处理对番茄糖酸比的影响 由表3可知,贮藏期在9~12 d 时,次氯酸钠(100 mg·L)试验组糖酸比极显著高于对照组,12 d 时除紫外线(15 min)试验组外,其他处理糖酸比均高于对照组。贮藏期在15 d 时,次氯酸钠(50 mg·L)试验组糖酸比显著高于对照组,其他处理糖酸比与对照组差异不显著。贮藏期在18 d 时,紫外线(15 min)处理和紫外线(30 min)处理糖酸比极显著高于对照组,次氯酸钠(50 mg·L)处理和紫外线(45 min)处理糖酸比与对照组差异不显著,其他处理显著高于对照组。贮藏期在3 d 以内或18 d 以后可选择紫外线(15 min)处理消毒,贮藏期在3 d 以后可选择次氯酸钠(100 mg·L)处理消毒,以此来提高番茄的口感。

表3 不同消毒处理对番茄糖酸比的影响

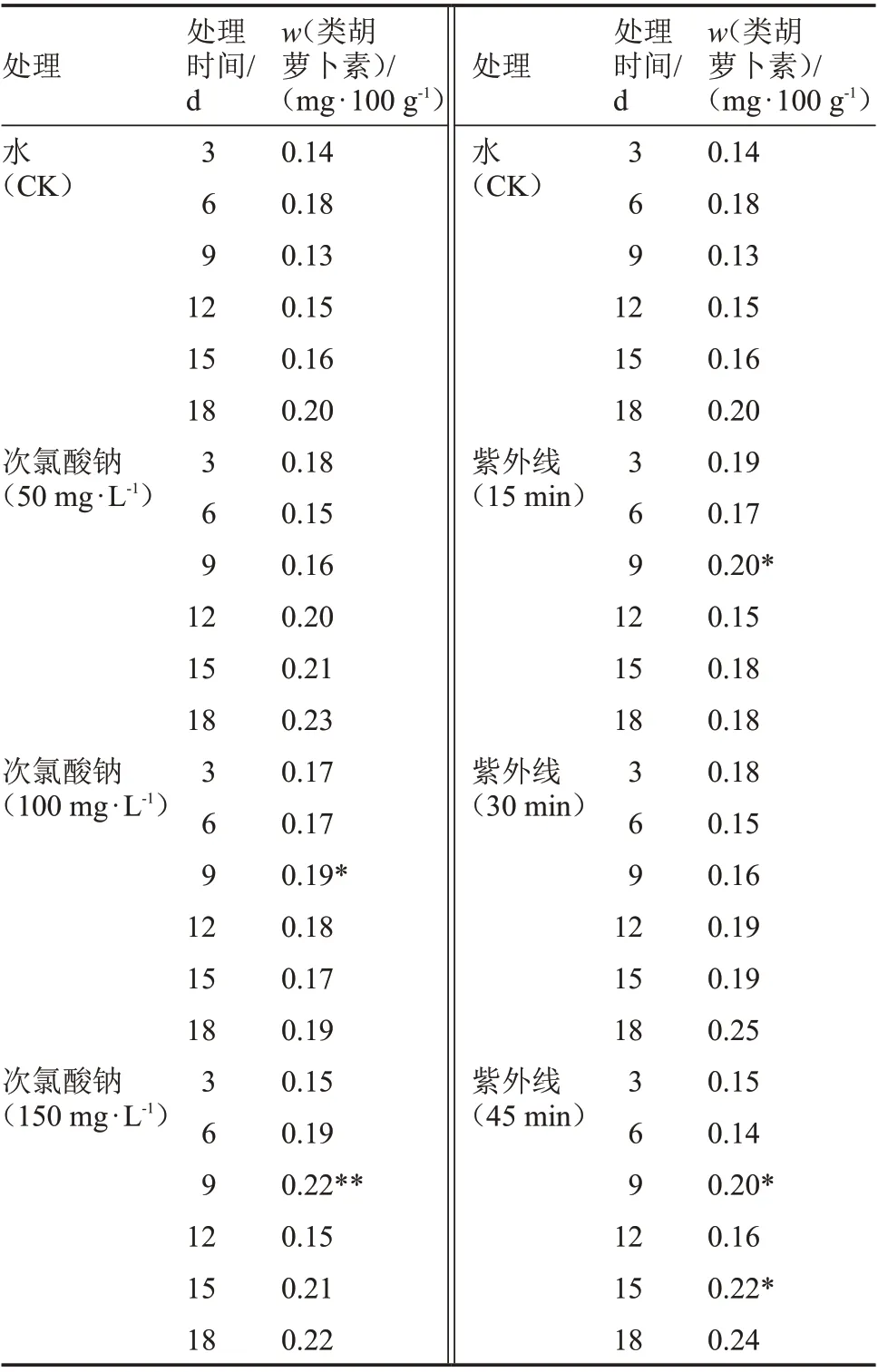

2.2.4 不同消毒处理对番茄类胡萝卜素含量的影响 由表4 可知,贮藏期在3~6 d 时,各处理的类胡萝卜素含量与对照差异不显著;贮藏期在12 d 和18 d 时,各处理组类胡萝卜素含量与对照差异也不显著。当贮藏9 d 时,次氯酸钠(100 mg·L)、紫外线(15 min)和紫外线(45 min)处理组类胡萝卜素含量显著高于对照,次氯酸钠(150 mg·L)处理类胡萝卜素含量极显著高于对照。当贮藏15 d 时,紫外线(45 min)处理类胡萝卜素含量显著高于对照,其他处理类胡萝卜素含量与对照差异不显著。因此,短期贮藏可选择次氯酸钠(150 mg·L)处理,长期贮藏可选择紫外线(45 min)处理消毒更能保证类胡萝卜素含量。

表4 不同消毒处理对番茄类胡萝卜素含量的影响

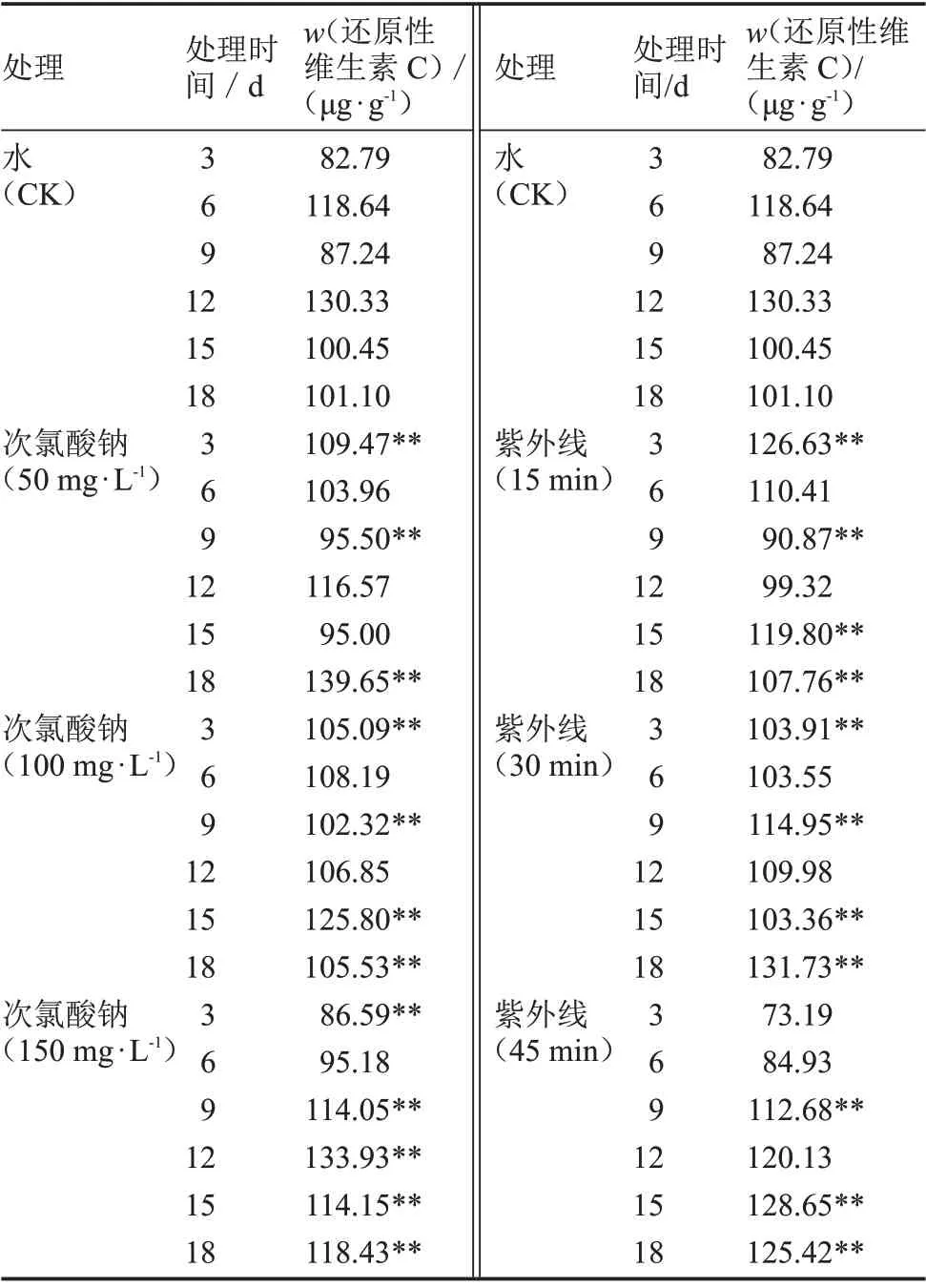

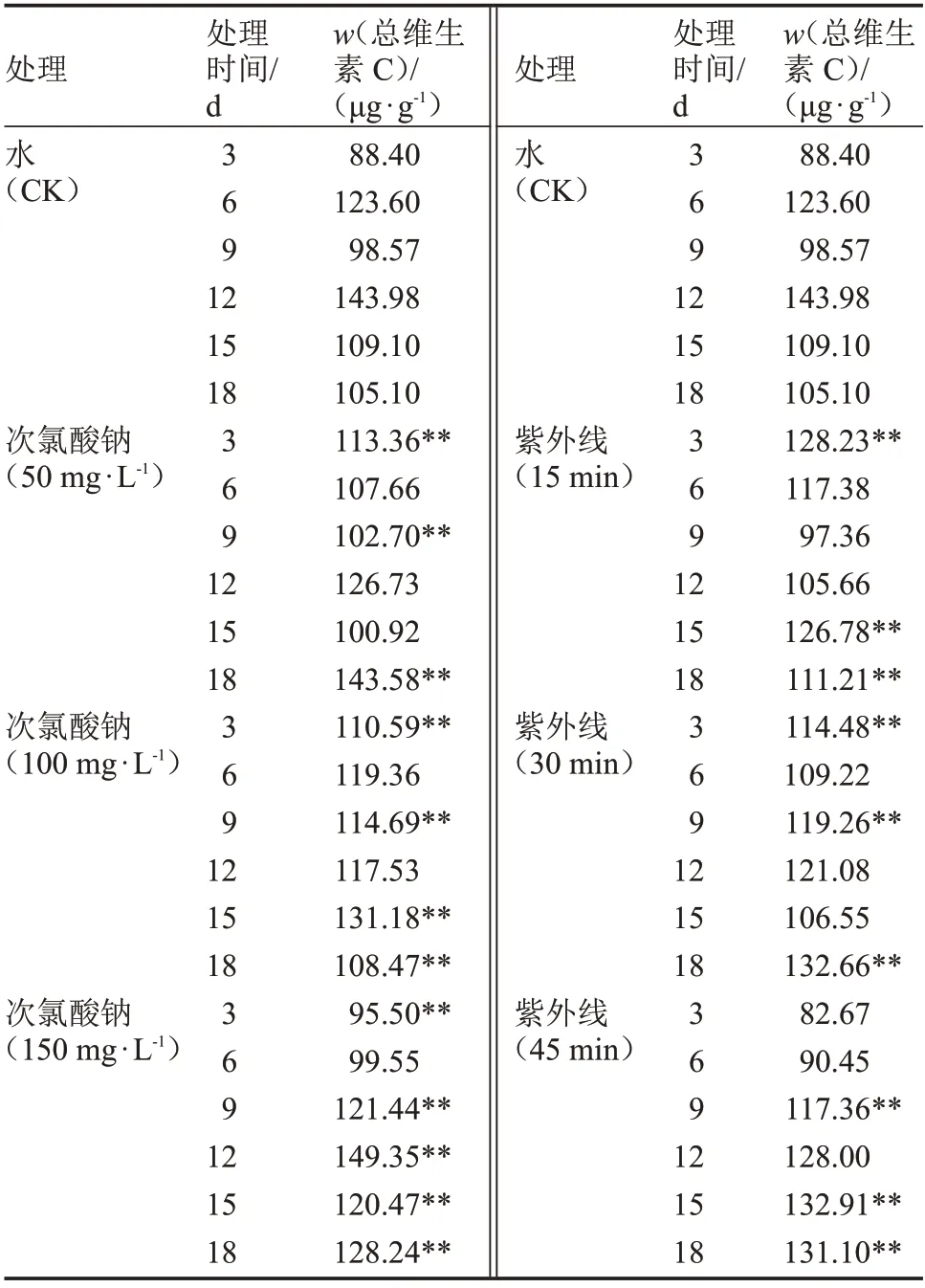

2.2.5 不同消毒处理对番茄维生素C 含量的影响 由表5、6 可知,所有处理中还原性维生素C 含量在维生素C 总含量中占比均较高。除6 d 外,次氯酸钠(150 mg·L)处理组还原性维生素C 含量和维生素C 总含量均极显著性高于对照;除6 d 和12 d 外,次氯酸钠(100 mg·L)处理组还原性维生素C 含量和维生素C 总含量均极显著高于对照组;贮藏15 d 以后,除次氯酸钠(50 mg·L)和紫外线(30 min)处理外,其他处理还原性维生素C 含量和维生素C 总含量也均极显著高于对照。 总体而言,次氯酸钠(150 mg·L)处理消毒有助于番茄维生素C 含量的提高,贮藏时间超过30 d 时也可用紫外线(15、45 min)处理进行杀菌消毒。

表5 不同消毒处理对番茄还原性维生素C 含量的影响

表6 不同消毒处理对番茄维生素C 总含量的影响

3 讨论与结论

番茄是呼吸跃变型果实,在长距离贮运过程中易发生损耗,因此采后进行适当的消毒处理,有助于改善采后贮运和保持品质。本研究中,笔者采用次氯酸钠消毒液清洗或紫外线照射处理提高番茄品质。一方面,番茄在胁迫环境下产生活性氧,而维生素C 含量可以直接或间接地清除植物在各种生理(光合成、氧化代谢、逆境)过程中产生的活性氧,提高植物的抗氧化能力;另一方面,经过次氯酸钠与紫外线的杀菌处理,降低了番茄果实表面细菌等微生物的活性,氧化作用降低,维生素C 含量的损失率降低,导致维生素C 含量提高。

笔者试验发现,贮藏期在9 d 内,紫外线(15 min)处理防腐效果最好,而在9 d 后,次氯酸钠(150 mg·L)处理可降低番茄腐烂率,将番茄腐烂率控制在33%以内;在相同时间内,随着次氯酸钠浓度的提高,杀菌效果不稳定,这与张向慧等的研究结果不相符,即随着次氯酸钠浓度的提高杀菌效果越明显。由于本试验次氯酸钠处理浓度梯度较少,因此下一步试验可增设次氯酸钠处理的浓度梯度。就风味品质来看,果实在较高糖量基础上,糖酸比在6.9~10.8 时则果实酸甜适中。因此,为了保持果实较好的风味,番茄采后应利用次氯酸钠(100 mg·L)处理番茄18 d,可提高果实糖酸比至8.34。营养品质有类胡萝卜素含量和维生素C 含量两个指标,贮藏期在9 d 内,次氯酸钠(150 mg·L)处理消毒番茄可使类胡萝卜素含量升高至0.22 mg·100 g,是对照的1.69 倍;贮藏期在9 d 以上,则可选择紫外线(45 min)处理消毒方式,类胡萝卜素含量可提高至0.24 mg·100 g。次氯酸钠(150 mg·L)处理消毒有助于番茄还原性维生素C含量和维生素C 总含量的提高。本试验中番茄贮藏期在12 d 以内,除第9 天外,紫外线(45 min)处理后番茄还原性维生素C 含量和维生素C 总含量均低于对照,且随着贮藏时间的增加呈逐渐增加的趋势,而燕平梅等采用紫外线(40 min)照射鲜切豇豆后维生素C 含量与对照相比一直处于较高水平,且随着贮藏时间的增加呈逐渐减少趋势,与本试验的结果不同,还需要进一步试验验证。

综合考虑,次氯酸钠浓度(150 mg·L)处理消毒番茄既提高了番茄的防腐效果,也保持或提高了番茄的感官品质、风味品质和营养品质。