内藤湖南中国史学史研究对中国古代史著的征引和借鉴

2022-09-22郭露凝

郭露凝

(北京师范大学 历史学院,北京 100875)

在“中国史学史”学科建立过程中,日本著名学者内藤湖南是较早在大学开设这门课程的学者之一。1914 年,内藤湖南第一次在日本京都帝国大学文科大学东洋史讲座开设“中国史学史”课程,1919 年到1921 年又连续三年开课。此外,内藤湖南还在1915年、1925年单独开设“清朝史学”的课程。1917 年、1919 年开设有“东洋史籍讲读”课程,章学诚的《文史通义》是内藤湖南在当时重点讲读的著作之一。内藤湖南去世后,他的儿子内藤乾吉和学生神田喜一郎根据他在退休后整理的讲义以及学生听课笔记进行整理编纂,最终于1949年出版《中国史学史》一书。

神田喜一郎在《中国史学史》的《跋》中写道:“先生总是用包袱带来一大包参考书,多是些大小厚薄的各种汉籍书,而且数量很多,一次就带来数十册书亦非罕见。然后先生总是一本一本、这里那里地一边翻阅一边绵延不断、一丝不苟地进行讲述。”①[日]神田喜一郎:《跋》,见[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第396页。从神田喜一郎的回忆中就能看出,内藤湖南在“中国史学史”的授课中参考了大量中国古代各种史学著作。事实上,“中国史学史”这一学科本身在当时尚未出现,在内藤湖南本人并无上课前撰写课程讲义习惯的情况下,从中国古代史学著作中寻找参考是不可避免的。由该课程的课堂笔记整理而成的《中国史学史》一书,清楚地展现了内藤湖南在“中国史学史”教学与研究中征引和借鉴中国史著的情况,其中有关正史沿革的内容多参考赵翼的《廿二史札记》,史学理论方面多参考《史通》和《文史通义》二书,对史家和史籍的评论和介绍则多参考《四库全书总目》的史部提要。除了这些综合性史学著作之外,内藤湖南还对历算学、目录学等专史类书籍有所参考。随着2008 年《中国史学史》一书中文译本的出版,中国学术界开始关注到内藤湖南的史学史研究,有不少学者对书中内藤湖南对中国史学史的认识和观点作了整体性的研究①例如朱政惠:《内藤湖南的〈中国史学史〉》,《历史教学问题》2010年第3期;武梦莹:《内藤湖南的史学观及〈中国史学史〉分析》,《长安学刊》2017年第1期;黄修志:《内藤湖南视野中的中国史学大势》,《国际汉学》2015年第2期;等。,也有学者对其中的某些具体问题作出了探讨②例如刘治立:《内藤湖南对中国古代史注的误断》,《信阳师范学院学报》2012年第4期;孔德成:《考据与流派——内藤湖南视野中的清朝史学》,《唐山师范学院学报》2021年第1期;等。,其中亦可见关于内藤湖南学术观点与《廿二史札记》关系的讨论。本文试在此基础上更进一步,不局限于某一部著作,而是全方位地考察内藤湖南中国史学史研究参考和征引中国史籍的情况,以及他本人对于相关史学史问题的见解,希望能够有助于学界更为全面地认识和评价内藤湖南的中国史学史研究。

一、征引《廿二史札记》中的正史论述

在内藤湖南的中国史著述中能看到很多赵翼史学的痕迹,有学者甚至认为内藤湖南的《中国近世史》及其核心思想“文化中心移动说”“宋代近世说”等都“抄袭”自赵翼的《廿二史札记》和《陔余丛考》③例如杜维运在《赵翼传》的《序》中所写的:“余曾将内藤虎次郎撰写的中国近世史与廿二史札记相对照,其间完全相同之处甚多,无怪西方汉学家怀疑内藤抄袭札记了。”见杜维运:《赵翼传》,时报文化出版事业有限公司,1983年版,第19页。,但这种说法并不客观。《中国近世史》与《中国史学史》都由后人根据内藤湖南在京都大学授课的课程笔记整理成书,而赵翼的著作是内藤湖南授课中的主要参考书,因此,才造成内藤湖南的著作中大量征引《廿二史札记》内容的情况。近年来已有学者抛开“抄袭”之说,转而考察二者之间的学术关联。④如王云燕:《内藤湖南与赵翼史学关联考述》,《史学理论与史学史学刊》2016年第2期;单磊:《赵翼的“唐宋史学变革”思想及其对内藤湖南的影响》,《史学史研究》2017年第3期。其中,单磊文列表对比了“唐宋变革论”中《中国史学史》对《廿二史札记》和《陔余丛考》的引用情况,对这个问题有更详细的辨析。

内藤湖南在《中国史学史》中对《廿二史札记》的参考不仅限于唐宋时期的史学,在对每个时代的正史的介绍中,几乎都能看到他对《廿二史札记》的引用,其中有一部分提及了出处,也有一部分直接对原文进行转译。出现这种情况可能是由于笔记的不完整或是整理时的不严谨,也有可能是内藤湖南因授课的方便并未详述。当时授课的真实情况已经无法详考,但仅就《中国史学史》中得以保存的部分来看,内藤湖南对《廿二史札记》的观点乃至赵翼的史学思想并不是完全认同的。

首先,在对比《史记》与《汉书》时,内藤湖南在《中国史学史》中引用了《廿二史札记》前三卷《〈史记〉〈汉书〉》篇中的介绍,但对二书的体例、地位、影响等各方面的具体认识却与赵翼并不相同。内藤湖南对《史记》《汉书》二书的基本评价就与赵翼有所区别,如赵翼对二者的评价大体持中,内藤湖南则明确认为《汉书》在各方面均劣于《史记》;同时,当涉及到具体问题时,即使引用了《廿二史札记》的文本,内藤湖南想要借助其论证的观点也多异于赵翼的本意。例如在讨论《史记》与《汉书》对史料的取舍时,内藤湖南提及了《廿二史札记》卷二中的《〈汉书〉多载有用之文》篇:“像《汉书》等就是从《史记》相同的趣旨出发编纂的。赵翼《廿二史札记》也认为《汉书》中多载有用之文,像诏令、奏议等属此。”⑤[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第114页。可以看出,在这里,内藤湖南认为《汉书》继承了《史记》较多保留“有用之文”的编纂原则。但事实上,赵翼在原文中所论的重点是《史记》与《汉书》编纂原则的不同,认为之所以作为断代史的《汉书》篇幅却长于通史《史记》,是因为其中全文收录了更多与政务有关的“有用之文”。从这里能够看出,内藤湖南并不是全盘接受赵翼的观点。然而即便如此,内藤湖南仍然选择引用《廿二史札记》的内容作为论据,可见内藤湖南对该书的重视程度。

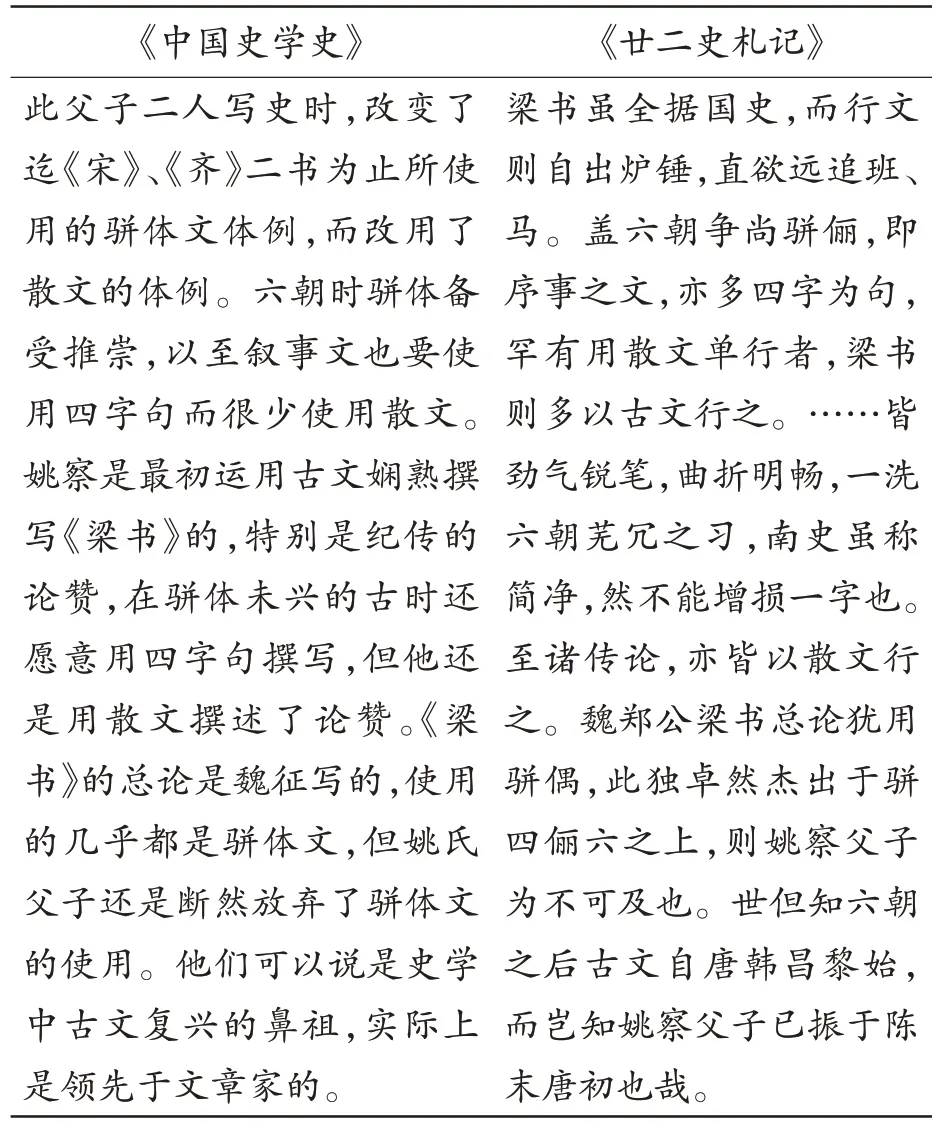

其次,内藤湖南与赵翼史学思想联系最明显且受到最多关注的,是其有关唐宋时期史学变革的议论。通过对内藤湖南《中国史学史》与赵翼《廿二史札记》原文进行比较梳理,发现在很多地方内藤湖南都直接转译了《廿二史札记》的内容,可以推断这应当是授课过程中以《廿二史札记》为底本进行讲授时留下的记录。其中最为明显的就是该议论的开端,即表1 中有关《廿二史札记》卷九《古文自姚察始》的一段:

表1 关于史书中古文始于姚察父子的议论

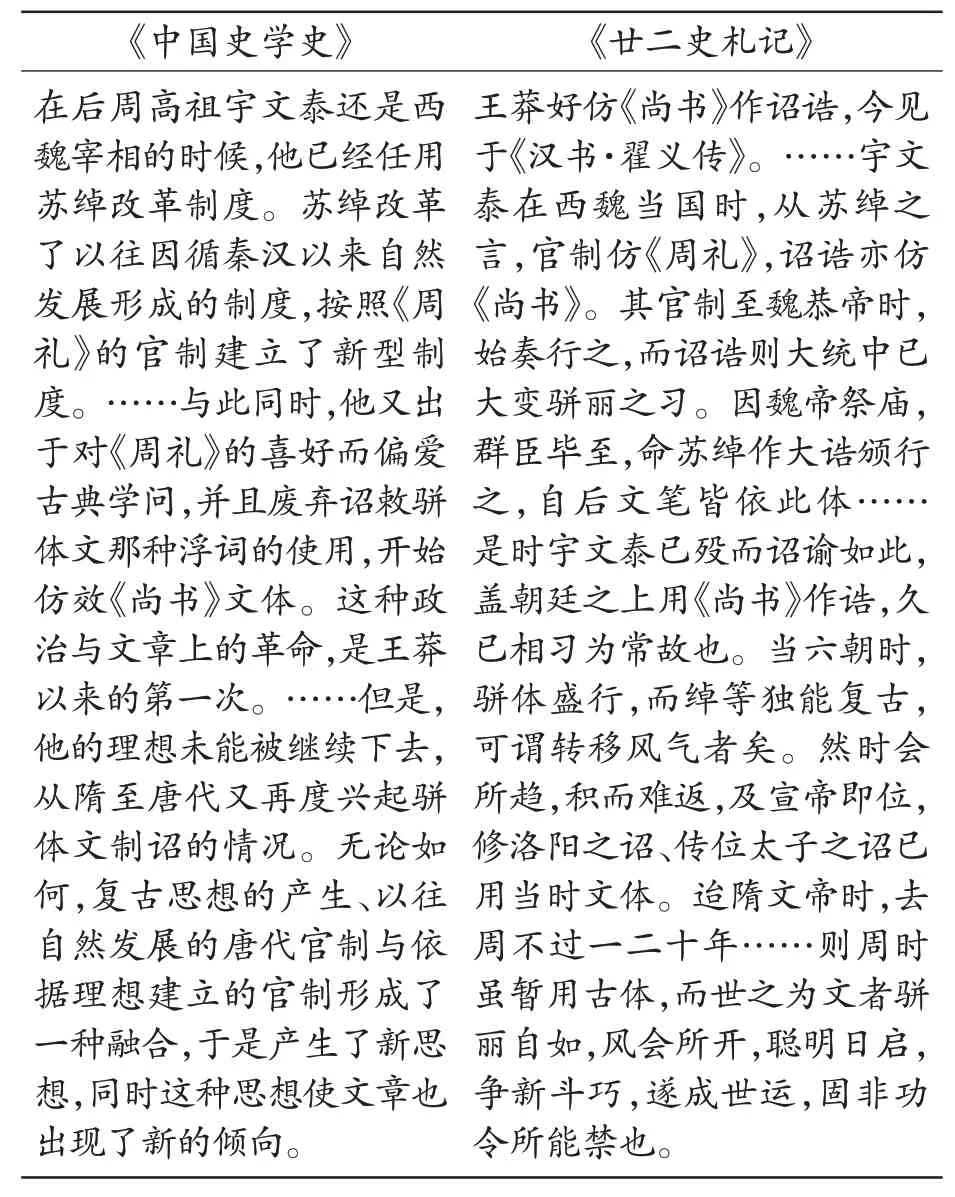

此处内藤湖南并未提及《廿二史札记》,但不难看出,本段议论直接转译了赵翼的原文,采纳了赵翼认为姚察、姚思廉的《梁书》《陈书》在陈末唐初就已经开始展现出古文复兴倾向的观点。如果说南朝古文复兴的开端为姚察父子,那么北朝的古文复兴倾向则源自于宇文泰任西魏宰相时,任用苏绰进行政治改革而引发的影响。这一观点也同样可见于赵翼的《廿二史札记》(见表2):

表2 关于苏绰政治改革与古文复兴关系的讨论

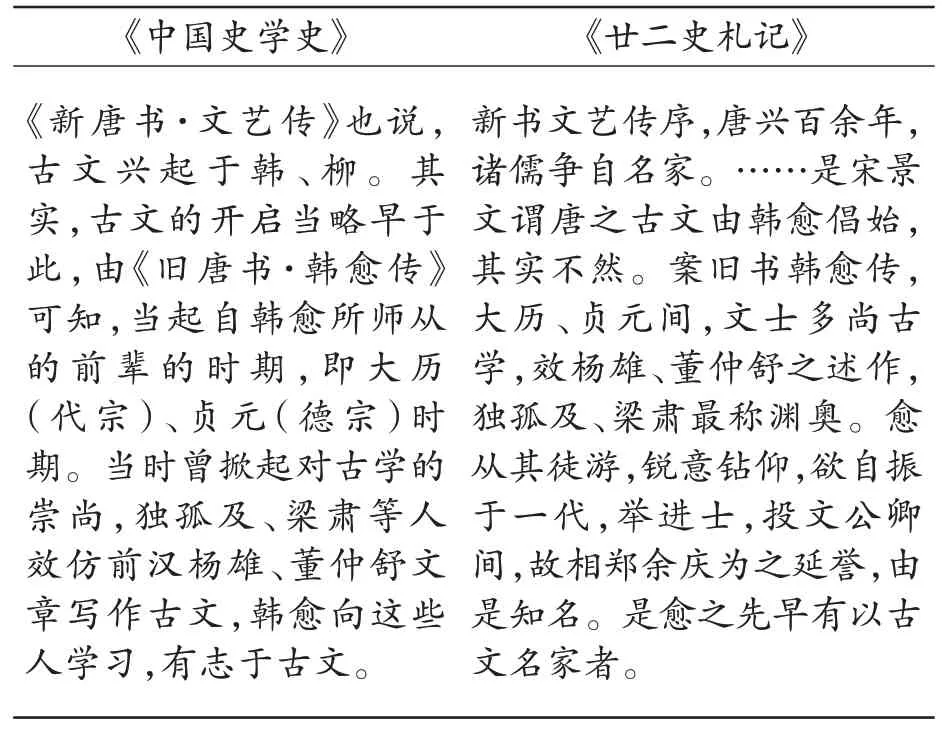

在这段议论中,史实记录的部分显然也转引自《廿二史札记》,但内藤湖南并不认同赵翼根据这一史实所得出的结论。赵翼认为北周后期到隋代诏令的骈体化正是南北朝时期骈体文盛行的结果,宇文泰和苏绰的政令并不能改变社会的潮流。而内藤湖南则认为,苏绰《六条诏书》对政治和文章的改革开唐代复古思想之先,是其政令为后来的古文运动奠定了基础。由此就可以证明,唐中期的古文复兴运动在南北朝时期就已有了端倪,并非真正由韩愈、柳宗元开启。在论证这一观点时,内藤湖南同样使用了《廿二史札记》的内容(见表3):

表3 对唐古文复兴在韩、柳之前的判断

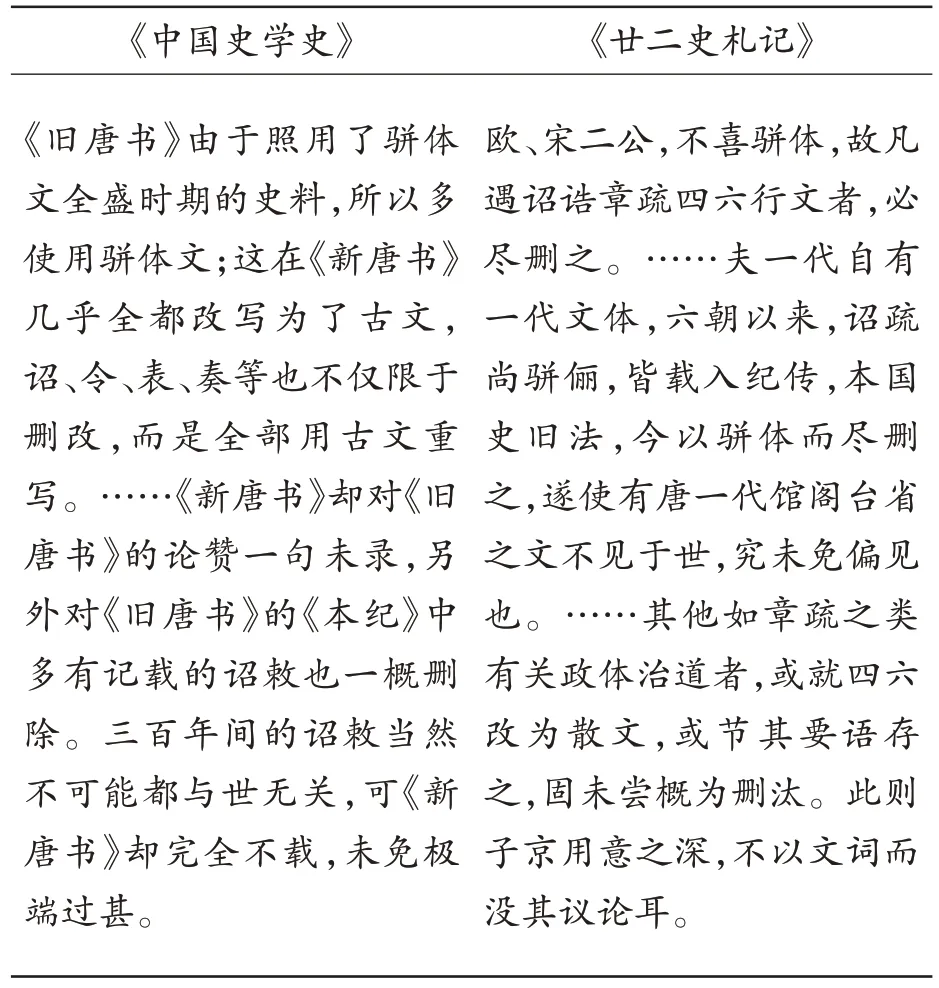

内藤湖南认为,随着古文复兴的发展,五代到北宋时,由文体的变化而最终引发了所谓的“唐宋史学变革”,这一变革的典型代表正是《新唐书》对骈体文的摒弃。针对这一点,内藤湖南的议论中也同样可见《廿二史札记》的影子(见表4):

表4 对《新唐书》删改唐代骈体诏令的评价

可以看到,在这里内藤湖南调整了赵翼在《廿二史札记》中的叙述顺序,使得此处又出现了与前文所举的例子中相似的情况,即尽管内藤湖南与赵翼在史实的表述上基本一致,但二人对于《新唐书》中删改唐代骈体诏令的行为所作出的评价却完全不同。赵翼倾向于为《新唐书》辩护,认为虽然对诏敕进行了删除,但宋祁为了保留唐代政令,用古文对其进行了改写,并未将与政治相关的文书全部删除,其用心良苦值得肯定。内藤湖南则认为,《新唐书》不仅改写了过去的诏令,还删除了《旧唐书》中记载的诏敕,这种作法即使以推崇古文为理由,也难免显得过于极端。

《新唐书》之后,有关《宋史》《金史》《元史》的介绍中,内藤湖南也都或多或少地参考了《廿二史札记》的内容,其中《宋史》《元史》部分都明确有“《廿二史札记》对宋代出现的史料有着详细的考证”①[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第201页。“《廿二史札记》中虽认为蒙古人对先代的记载不如金人完善”②[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第204页。等语句的提及。有关《金史》的介绍则是以《廿二史札记》中《金史》一篇为框架,略微添加了部分扩展的内容。③具体参见内藤湖南《中国史学史》第十章《元代的史学》中对《金史》的介绍([日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第200页)以及赵翼《廿二史札记》卷27《金史》一篇([清]赵翼著,王树民校正:《廿二史札记校正》卷27《金史》,中华书局,2013年版,第625页),内藤湖南的书中基本转述了赵翼《金史》全篇内容,本文在此处不再全部列出。

通览内藤湖南《中国史学史》全书,提及《廿二史札记》近二十次,直接转译原文之处也不在少数,上文仅选取了较有代表性的部分。内藤湖南在对大部分的正史进行介绍或评价时,都在一定程度上参考或借鉴了《廿二史札记》,但其选择的大都是史实性的内容,最终导向的结论或评价常常与赵翼的本意并不相同。即便是被后人经常提起的内藤湖南“唐宋史学变革”一说受到赵翼的影响,从内藤湖南本人的角度出发,也更像是由《廿二史札记》中所罗列的史实而受到启发,再与他的宋代近世说相结合,最终才形成了他自己的完整观点。

二、借鉴《史通》《文史通义》中的史学理论观点

内藤湖南十分看重《史通》和《文史通义》,他的《中国史学史》对此二书也都有很高评价。在涉及历史学的理论问题(如史书的分类方法、各类史书的编纂体例、专史的内容选择)时,也对二书多有参考。不同于引用其他著作时的简单提及或直接转引,《中国史学史》中介绍刘知几或章学诚的观点时,大多会说明该内容出现于《史通》或《文史通义》的具体篇章,说明内藤湖南对二书十分熟悉和重视。

对比内藤湖南引用《史通》和《文史通义》时的论述,可以看出他对二者的评价并不相同。内藤湖南退休后,曾于1932 年发表《拟策一道》一文,以回应当时的京都大学学生有关《史通》的提问。文中对《史通》和《文史通义》的讨论,基本可以归纳为三点:第一,以章学诚对史书体例的评价驳斥《史通》尊《汉书》而抑《史记》的观点;第二,以章学诚《校雠通义》作比较,认为刘知几的研究在簿录与校雠之学方面存在欠缺;第三,认可郑樵、章学诚等史论家的出现是离不开刘知几的开创作用的。这篇文章集中反映出内藤湖南对这两本著作以至这两位学者的态度,即肯定《史通》的创造性作用和地位,但并不认同刘知几在其中的一部分观点,而《文史通义》则被他引为论证自己看法的论据,说明内藤湖南对章学诚的大部分学说都是十分推崇的。

内藤湖南在《中国史学史》中对《史通》的引用大都是为了批评其观点,《史通》看上去更像是内藤湖南在讲授史书编纂体例时作为反面例证而使用的参考书。例如《史通》中《本纪》一篇非难司马迁所立《本纪》不遵循体例,“然迁之以天子为本纪,诸侯为世家,斯诚谠矣。但区域既定,而疆理不分,遂令后之学者罕详其义”①(唐)刘知几撰,(清)浦起龙通释:《史通通释·本纪第四》,上海古籍出版社,2008年版,第28页。。对此,内藤湖南认为:“将《本纪》单纯视为后世编年体史书的观点是不可取的”,因为“其真意在于记载那些当时的真正掌权者。……这种笔法是后世史家所难以企及的,这应该说是来自司马迁那伟大的判断能力的产物。”②[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第90页。由此也可以看出内藤湖南对《史记》的推崇。又如,尽管内藤湖南对《汉书》评价并不高,甚至多有不满之处,但在他看到刘知几批评《汉书》自序“远征令尹,起楚文王之世;近录《宾戏》,当汉明帝之朝。苞括所及,逾于本书远矣”③(唐)刘知几撰,(清)浦起龙通释:《史通通释·序传第三十二》,上海古籍出版社,2008年版,第183页。时,还是忍不住作出反驳,认为“原来写自序是写明自己著作的由来,这才是本义,而写自序传并不是本义。家族的历史只不过是为了叙述著作主旨才加上的。所以,刘知几的批评是对自序本意的误解。从这一点来看,班固叙述祖先之事,从汉以前一直写至汉以后的代代之事也未尝不可”④[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第104页。。

对于《史通》在中国史学史上的地位,内藤湖南认为,东汉以后史评盛行,“在此种时代风潮中,历史评论得以发展,出现了对历代史学进行比较的通论。这其中最为集大成而且最有见地者,毕竟还得数唐初刘知几的《史通》”⑤[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第127页。。可见,内藤湖南虽然对刘知几的许多观点并不认同,但他仍然给予其较高的评价,并且在对唐以前的史学进行介绍时,也不免引用《史通》中的理论作为解释。例如在《中国史学史》的第一章《史的起源》、第四章《史书的渊源》、第八章《六朝末唐代出现的史学变化》中,都有专门谈论史官的节标题,其中都多少参考或直接引用了《史通》中《史官建置》一篇的内容。而每当涉及史书的分类时,比起《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》等正史中的分类方式,内藤湖南也更加倾向于以《史通》中《六家》《二体》《杂述》几篇中的分类法为主轴进行讲述。

内藤湖南非常推崇章学诚的《文史通义》。章学诚在《文史通义》外篇的《方志立三书议》中,提出了撰写方志时应当包含的三种“书”的写法,即“仿纪传正史之体而作志,仿律令典例之体而作掌故,仿《文选》、《文苑》之体而作文征”⑥(清)章学诚撰,仓修良编注:《文史通义新编新注》外篇四《方志立三书议》,浙江古籍出版社,2005年版,第827页。。内藤湖南认为,这是对《史通》中《载言》一篇的继承和发展①刘知几在《史通·载言第三》中,提出著史者在《表》《志》之外,另立一《书》,“若主人之制册、诰令,群臣之章表、移檄,收之纪传,悉入书部,题为‘制册’、‘章表书’,以类区别。他皆放此。亦犹志之有‘礼乐志’、‘刑法志’者也。又诗人之什,自成一家。故风、雅、比、兴,非《三传》所取。自六义不作,文章生焉。若韦孟讽谏之诗,扬雄出师之颂,马卿之书封禅,贾谊之论过秦,诸如此文,皆施纪传。窃谓宜从古诗例,断如书中”([唐]刘知几撰,[清]浦起龙通释:《史通通释》,上海古籍出版社,2008年版,第26页)。内藤湖南认为章学诚在这里所说的“掌故”和“文征”正对应了刘知几《载言》中的内容。,因此在介绍《史通》时,内藤湖南第一次引用了《方志立三书议》的内容,在后文中,讨论地方志的体例和内容以及对章学诚的史学进行介绍时,也都反复对本篇进行了篇幅较长的引用。

另外,在评价《汉书》时,内藤湖南分别列举了刘知几、郑樵、方苞等学者对《汉书》的批判,其中在列举了刘知几《史通》对班固《古今人表》的批判之后,内藤湖南引用了章学诚《文史通义》外篇中《史篇别录例议》一篇的内容为《古今人表》辩护。根据内藤湖南对该篇的分析可知,他认为,章学诚所谓“史之记事,事皆人之所为,则人名乃史学要删也。……自名氏之书不得其传,而史策棼其难治,编年纪传交受其累者也”②(清)章学诚撰,仓修良编注:《文史通义新编新注》外篇一《史篇别录例议》,浙江古籍出版社,2005年版,第428页。,包含的观点是“此表从史书体例来讲并不得当,不过作为材料是有利用价值的”③[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第103—104页。。这与内藤湖南一直以来希望最大限度地挖掘史料价值的主张不谋而合,也反映出内藤湖南之所以推崇《文史通义》的一个原因。

内藤湖南在史论部分对《文史通义》借鉴最多的是有关清代学术流派划分的内容,其中浙西学派、浙东学派的概念及其包含的学者和学问特点,都是以《文史通义》中《浙东学术》一篇为基本框架展开论述的。章学诚在《浙东学术》一篇中总结浙西、浙东两派:“世推顾亭林氏为开国儒宗,然自是浙西之学。不知同时有黄梨洲氏出于浙东,虽与顾氏并峙,而上宗王、刘,下开二万,较之顾氏,源远而流长矣。”④(清)章学诚撰,仓修良编注:《文史通义新编新注》外篇四《方志立三书议》,浙江古籍出版社,2005年版,第121页。《中国史学史》第十二章《清朝的史学》中对浙西学派、浙东学派的论述,便是以本段为基础,结合章学诚对戴震、钱大昕等所谓浙西学派学者的评论,以及《文史通义》外篇中所收录的章学诚与邵晋涵的往来书信而展开的。在讲授清代史学的过程中,《文史通义》明显是内藤湖南十分欣赏和认同并且引为重要理论参考的著作。

总体而言,相比于对待《史通》的复杂态度,内藤湖南对《文史通义》显然是认同而欣赏的。内藤乾吉在整理《中国史学史》一书时,为了填补最后一章《史评》部分笔记的缺失,在附录中收录了《怀德》第八号上刊登的根据内藤湖南于昭和三年(1928年)在日本大阪怀德堂发表的演讲整理而成的《章学诚的史学》一文。文中,内藤湖南将他力推《文史通义》的缘由解释为:

我本人最初读到《文史通义》、《校雠通义》是在明治三十五年(1902 年),由于当时深感其寓意深刻,就于杭州购得两部,并将其中一部送给了当时在中国留学的狩野博士。那以后我又在大学等场合对章学诚的学问颇为鼓吹,致使其著作在日本也拥有了相当的读者。……由于学界对其学问所具有之卓越特色尚未给以应有的重视,或者说即便多少有所注意,也未能了解其学问真意的学者确实不在少数。正是出于这样的原因,当时我对章氏的学问给予了极力的鼓吹。⑤[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第370—371页。

根据内藤湖南的说法,他为了推广章学诚的学问,才在大学中对《文史通义》“颇为鼓吹”,这在一定程度上解释了《中国史学史》中大量引用《文史通义》史论的缘由。

此外,出于对章学诚学问的认可和宣扬,内藤湖南不仅在史学理论方面对《文史通义》有所参考,而且在涉及到校勘学和目录学的论述时,也对章学诚的另一著作《校雠通义》进行了大量的征引。其中最具代表性的,当属《中国史学史》中介绍东汉以后书籍分类法变化中史部变迁的内容时,对《校雠通义》原文的大段转译,在这里,内藤湖南也与引用《文史通义》时相同,特别提出来了引用的段落出自《校雠通义》的《宗刘第二》一篇。内藤湖南认为,“‘史部’虽然在《汉书·艺文志》时尚未成为一个单独的部类,但是从《汉志》到《隋志》之间,却出现了能够成为一大部类的大发展。这是一个自然发展的过程”①[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第111页。,章学诚在《校雠通义》中对“七略之流而为四部,如篆隶之流而为行楷,皆势之所不容已者也”②(清)章学诚撰,王重民通解:《校雠通义通解·宗刘第二》,上海古籍出版社,1987年版,第6页。的论述,以及之后对四部分类不能再回到《七略》的原因的论证③《校雠通义·宗刘第二》中“史部日繁,不能悉隶以春秋家学,四部之不能返七略者一。名墨诸家,后世不复有其支别,四部之不能返七略者二。文集炽盛,不能定百家九流之名目,四部之不能返七略者三。钞辑之体,既非丛书,又非类书,四部之不能返七略者四。评点诗文,亦有似别集而实非别集似总集而实非总者,四部之不能返七略者五。凡一切古有今无之书,其势判如霄壤,又安得执七略之成法以部次近日之文章乎?”一段([清]章学诚撰,王重民通解:《校雠通义通解》,上海古籍出版社,1987年版,第6—7页),内藤湖南进行了全文转译引用,详见[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第111页,此处不再引原文。,正可以成为其观点的佐证。

三、对《四库全书总目》中史部提要的参考

《四库全书总目》中史部提要的部分(史学界常简称为《四库提要》或《提要》,以下所言《四库提要》和《提要》皆指此)也是内藤湖南《中国史学史》征引和论及率较高的中国古代学术典籍。不同于对《廿二史札记》《史通》《文史通义》等著作偏向于某一方面的参考和借鉴,内藤湖南对《四库提要》的参考是更为综合的,既有对史籍评论的征引和探讨,也有对介绍性文字的参考和引用,可以看出内藤湖南对《四库提要》的高度认可。

内藤湖南对《四库提要》中史部评论的评价较高,认为“《提要》中对正史的评论都是非常精彩的”④[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第281页。。内藤乾吉在该书的《例言》中,对书中最后一节《史评》的内容作出了说明:“《史评》一节也是由于学生笔记的不全,以致难以再现授课的原貌。”⑤[日]内藤乾吉:《例言》,见[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第3页。书中仅记录了该节课程的几个标题,包括史事、史体、史法、史意四项,其中史体之下的纲要为“(纪昀、邵晋涵)《四库提要》”以及“《国史经籍志》(焦竑)”。在这里,内藤湖南之所以将《四库提要》与《国史经籍志》并列,是因为他认为“(《国史经籍志》)是清朝《四库提要》的所本,《四库提要》是以此书和《崇文总目》为基础构思形成的”⑥[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008 年版,第228 页。关于焦竑《国史经籍志》与清修《四库全书总目》之间的关系,尽管目前并无定论,但中国也有学者持与内藤湖南相似的观点,例如龚鹏程在《中国文学史》中曾写道:“再说诗文评,它确立为图书目录之一大类,时代甚晚。唐吴兢才开始把《文心雕龙》等文学批评著作列为‘文史类’,从总集中拉出来。明焦竑《国史经籍志》又于总集之后设诗文评类;《澹生堂藏书目》《读书敏求记》因之。四库的做法即本于此。”见龚鹏程:《中国文学史》(下),东方出版社,2015年版,第414页。。从本节仅有的记录中,能够看出内藤湖南对于《四库提要》的两点基本认识:第一,在《四库提要》的编纂者中,内藤湖南最为重视纪昀和邵晋涵对史学著作的评价;第二,内藤湖南认为《四库提要》是中国古代针对史体进行评论的史评代表作。综合这两点,在《中国史学史》一书中,我们能够看到大量对《四库提要》中纪昀、邵晋涵史学评论的参考和引用,以及内藤湖南对所引评论的看法。

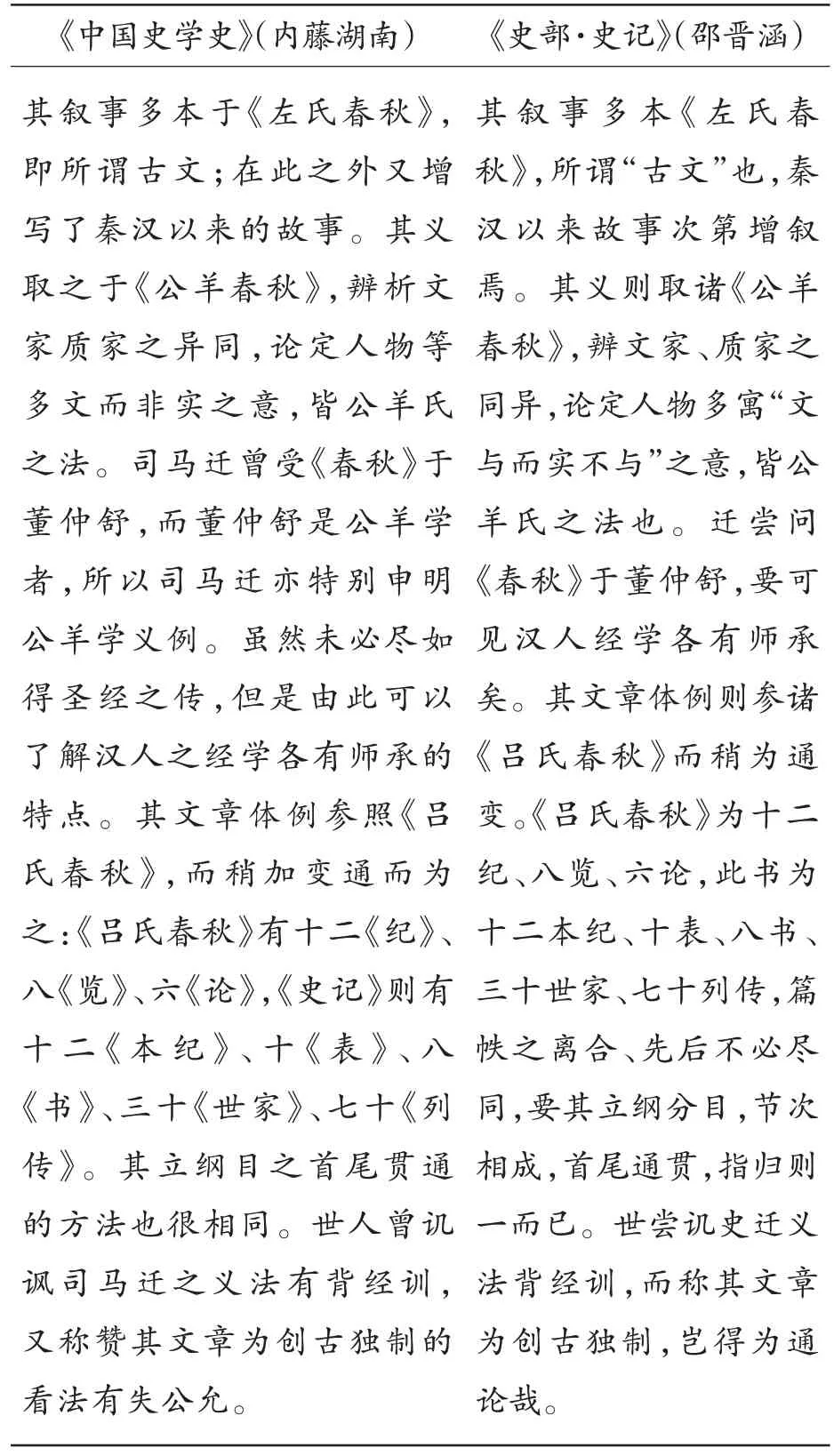

内藤湖南对邵晋涵多有称赞,如:“邵晋涵和章学诚可称为乾隆末年的史学两大家”①[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第80页。,“邵晋涵长期于《四库》馆,位终不过四品官,但在当时的评价来说,于史学邵晋涵是第一流的”②[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第282页。,等等。而对邵晋涵的《史记》评论,内藤湖南在书中也多有引用。邵晋涵曾为《四库提要》的《史部·正史类一》撰写对于《史记》的评论,由于未得到纪昀的认可而未被采用,后作为《四库提要》的分纂稿而与翁方纲、姚鼐等人未被采纳的文稿一同得到流传。在内藤湖南看来,邵晋涵对《史记》的见解“可以说是有关《史记》总体所进行近代式评论的权威之作”③[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第80页。。在引用邵晋涵的评论时,内藤湖南惯常的表述用语是“邵晋涵对《史记》的评论大体可概括如下”。但通过表5的对比能够看出,内藤湖南所作的并不算是“概括”,说是在课堂上直接用日文转译了邵晋涵的全部原文似乎更为准确。

表5 内藤湖南、邵晋涵评《史记》

除了对邵晋涵的学问大加赞赏之外,内藤湖南当然也十分重视《四库全书》的总纂官纪昀对史部书的评论。如纪昀在《四库提要》中评价明代柯维骐所作《宋史新编》时,首先对元修《宋史》进行了简要的评价:“托克托等作《宋史》,其最无理者莫过于《道学》、《儒林》之分传,其最有理者莫过于本纪终灜国公而不录二王。”④《四库全书总目》卷50史部第6《宋史新编二百卷》,清乾隆武英殿刻本。内藤湖南在评论《宋史》时,引用了《四库提要》的内容,认为纪昀对《宋史》分立《道学》《儒林》两传的批判,“成为了后来史家议论的起点”⑤[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第204页。。此外,《宋史》中《本纪》终结于宋德裕帝,而不收录此后的二幼帝,纪昀赞同《宋史》这样的处理方式,认为元军破临安城后,正统已经归于元朝,南宋的幼帝自然不宜再入《本纪》。纪昀的看法,与他身处清朝的现实环境有内在关系。内藤湖南显然也注意到了这一点,认为“元人所著《宋史》当然不承认德裕帝以后的二幼帝,对此后来却得到了清朝汉人学者的称赞,这是很有意思的现象”⑥[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第204页。。在这里,也多少透露出了内藤湖南对中国古代正统论的认识。

在《中国史学史》全书中,内藤湖南在介绍各种史籍时针对《四库提要》史评的探讨多达20 处以上,他介绍史家或史著时,时常借鉴或直接引用《四库提要》中的内容。如内藤湖南评价杨慎说:“他有着推翻一切旧说,提出新论,而且很善于为此提出证据的特点,其重视考证的特点在明代可谓是唯一的学者。但是有时他的博识也会产生一些莫名其妙的证据,以至有人认为他是伪造证据而予以质疑。”①[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第219页。这里的“有人认为”,应该就是《四库提要》中有关杨慎的评论:“至于论说考证,往往恃其强识,不及检核原书,致多疏舛,又恃气求胜,每说有窒碍,辄造古书以实之。”②《四库全书总目》卷172集部第25《升庵集八十一卷》,清乾隆武英殿刻本。

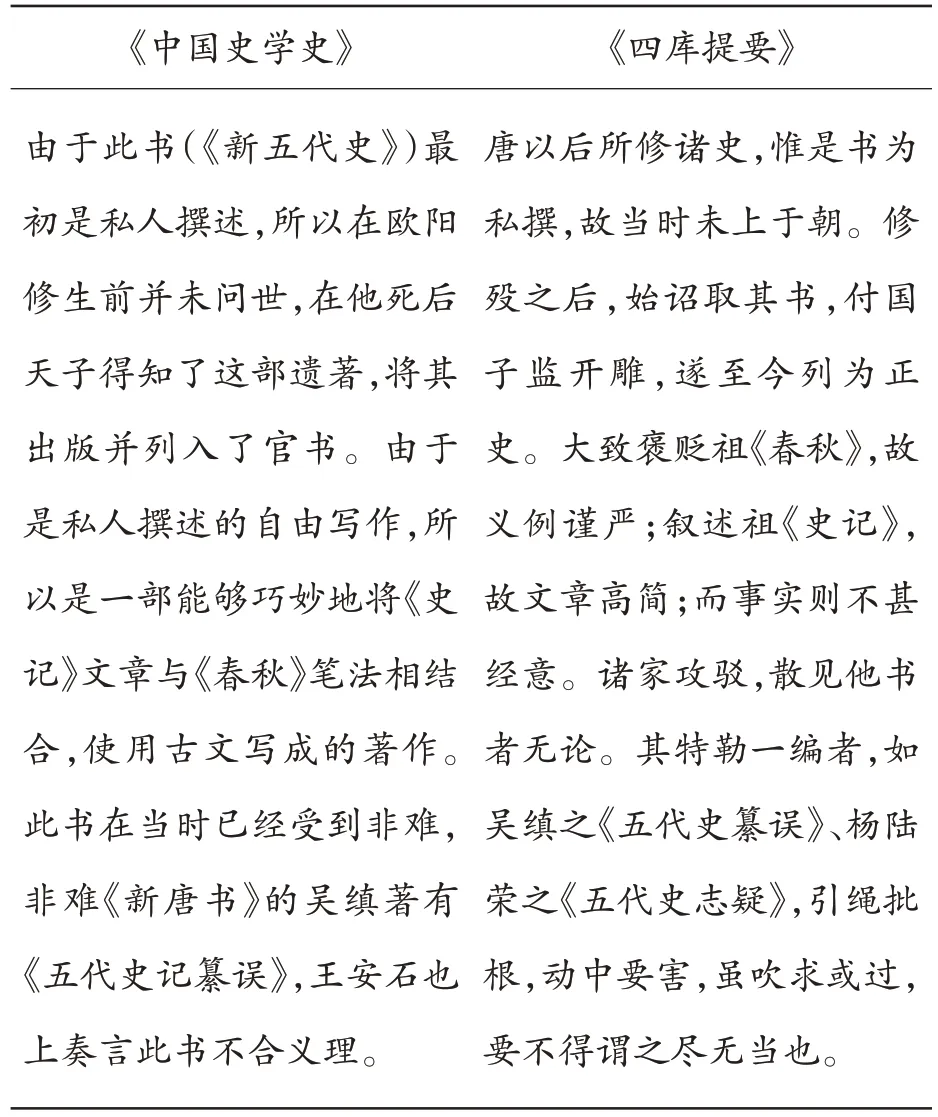

在史学著作方面,与上文所提及的内藤湖南对《廿二史札记》的引用情况相似,《中国史学史》中也多见其对于《四库提要》中史籍评论与介绍的直接转引,例如表6、表7 中内藤湖南介绍《新五代史》和《辽史》时对《四库全书》文本的引用:

表6 《新五代史》介绍

除了上述的几种主要著作之外,由于内藤湖南对史学史的定义范围很广,与史学发展有所关联的学科、对史学发展产生影响的学科,如金石学、天文历算学、术数学等,在《中国史学史》一书中都有所涉及,从而丰富了他的中国史学史研究。如阮元等人曾专门为记录天文历算学者而撰写并汇编成《畴人传》一书,其中提到清历算学家刘湘煃时对中国古代五星运行的情况作了简单介绍:“历法自汉唐以来,五星最疏,故其迟留伏逆,皆入于占。至元郭守敬出,而五星始有推步经度之法,而纬度则犹未备。”①(清)阮元等撰,冯立昇等校注:《畴人传合编校注》,中州古籍出版社,2012年版,第354页。内藤湖南《中国史学史》在论及清代“天文历算学的发达”部分中写道:“以往的中国历学在五星运行方面的研究是很粗浅的,由于这方面研究的不确定而发展成为了星占术。元代郭守敬开始对此有所推步,但还只是停留在对天球经度的研究,尚未涉及纬度的研究。”②[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第259页。《畴人传》在这里还引用了梅文鼎对刘湘煃的评价:“刘生好学精进,启予不逮”③(清)阮元等撰,冯立昇等校注:《畴人传合编校注》,中州古籍出版社,2012年版,第354页。,内藤湖南将其转述为“此人是能够发梅文鼎所未发之非常聪明的人物”④[日]内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海古籍出版社,2008年版,第259页。。两相对比,内藤湖南的叙述显然皆出自《畴人传》。可见,内藤湖南在授课时参考了《畴人传》,才能够对在中国留下文字记录甚少、著作也都已亡佚的刘湘煃进行介绍。

纵观内藤湖南的中国史学史研究,其大量征引和借鉴的《廿二史札记》《史通》《文史通义》以及《四库全书总目》的史部提要等中国古代史学著作,成为“中国史学史”学科草创阶段的主要学术资源。在此基础上,加之内藤湖南自己对相关问题的思考所得,最终才形成了他讲授“中国史学史”课程和退休后整理并撰写《中国史学史讲义》的基本框架。内藤湖南的中国史学史研究,既受到中国古代史学的强烈影响,亦多见其极具个人特色的创新。