中国水利发展脉络与未来走向(续1)

2022-09-22李仪祉

李仪祉

3 河水在周朝末年被滥用为战争手段·第一次黄河改道·大运河前身

孟子(战国)时期,有一个名叫白圭的人,来到孟子面前,声称自己拥有比大禹还要高超的治河之术(译者注,原话为:丹之治水也愈于禹)。对于白圭所说的方法,孟子用如下的话做了谴责:“你怎么可以如此厚颜地自比大禹。大禹治水,是将大海作为河水之出口。而你却一直要把邻国当作泄洪通道。”(译者注,原话为:子过矣。禹之治水,水之道也,是故禹以四海为壑。今吾子以邻国为壑)事实上,周朝末年,各路诸侯接连不断彼此征伐的纷乱时期,河流,尤其是黄河常被滥用为战争手段,而白圭这样的人甚至被当作最为睿智的水利建设者。

秦国宰相苏代这样汇报:“如果秦决黄河于荥口(郑州上游),则魏国将失其都城大梁(今开封)”。(译者注,原话为:“决荥口,魏无大梁”。)根据这一指示,公元前226年,秦国大将王贲掘破黄河大堤水淹大梁城,由此,黄河产生了一条支流,即所谓梁沟。这条支流在中国河流发展史上举足轻重,因为正是这条河使黄河与南方的淮河连接了起来。由此可见,当时的黄河河床在很多地方已经高于地面且已筑堤。

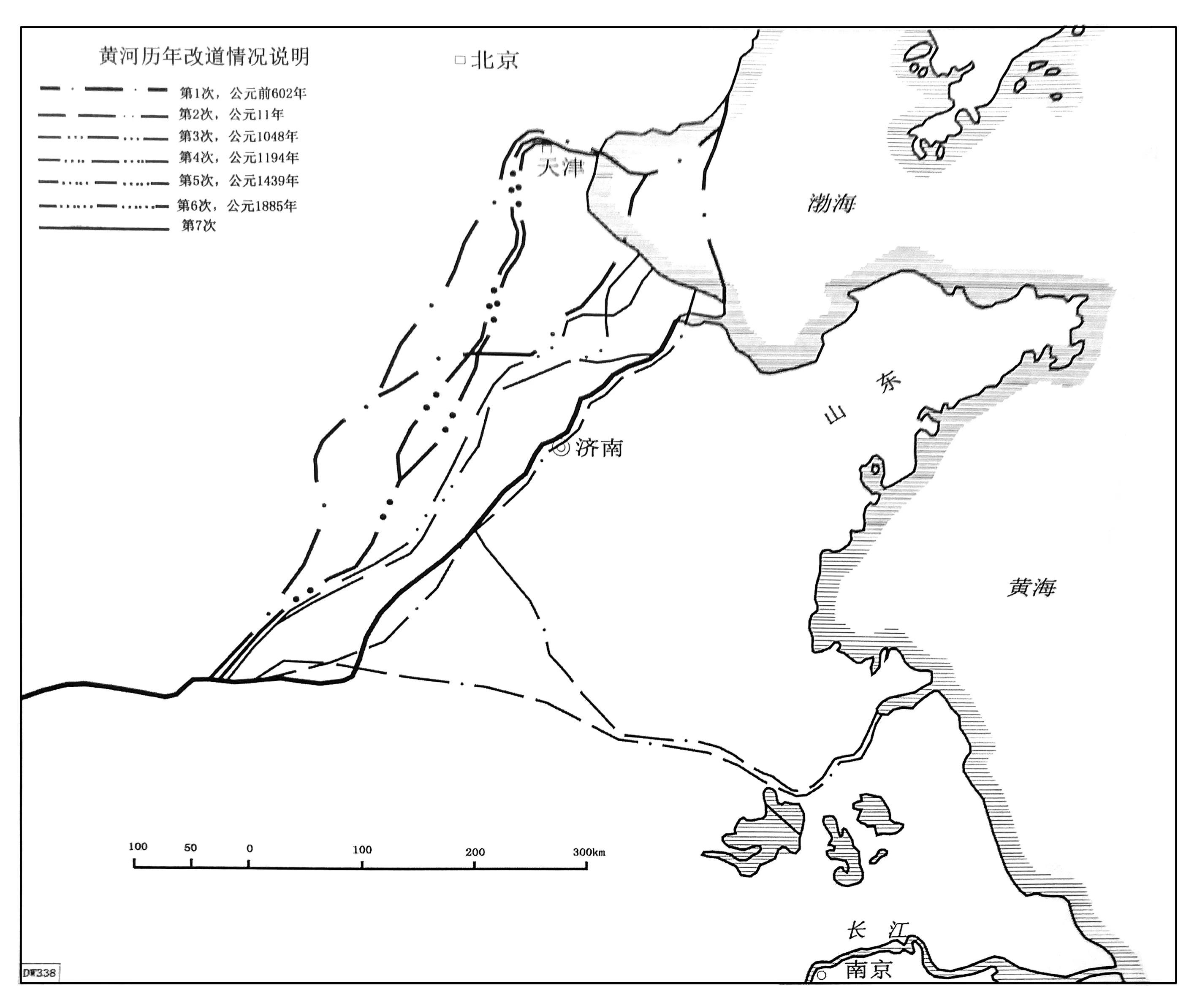

诸侯恶战,导致黄河荒废严重。维护不善与无论自然还是人为引发的经常性的决堤,应是大禹治水后黄河第一次大改道(公元前602年)的原因所在。据《周谱》记载,正是这一年,黄河在砱砾决堤。不过,这场灾难的经过仍不明晰。黄河很可能是从现在的滑县(河南省)向东行,与漯川汇合,而后又顺着旧有河道流向东北。

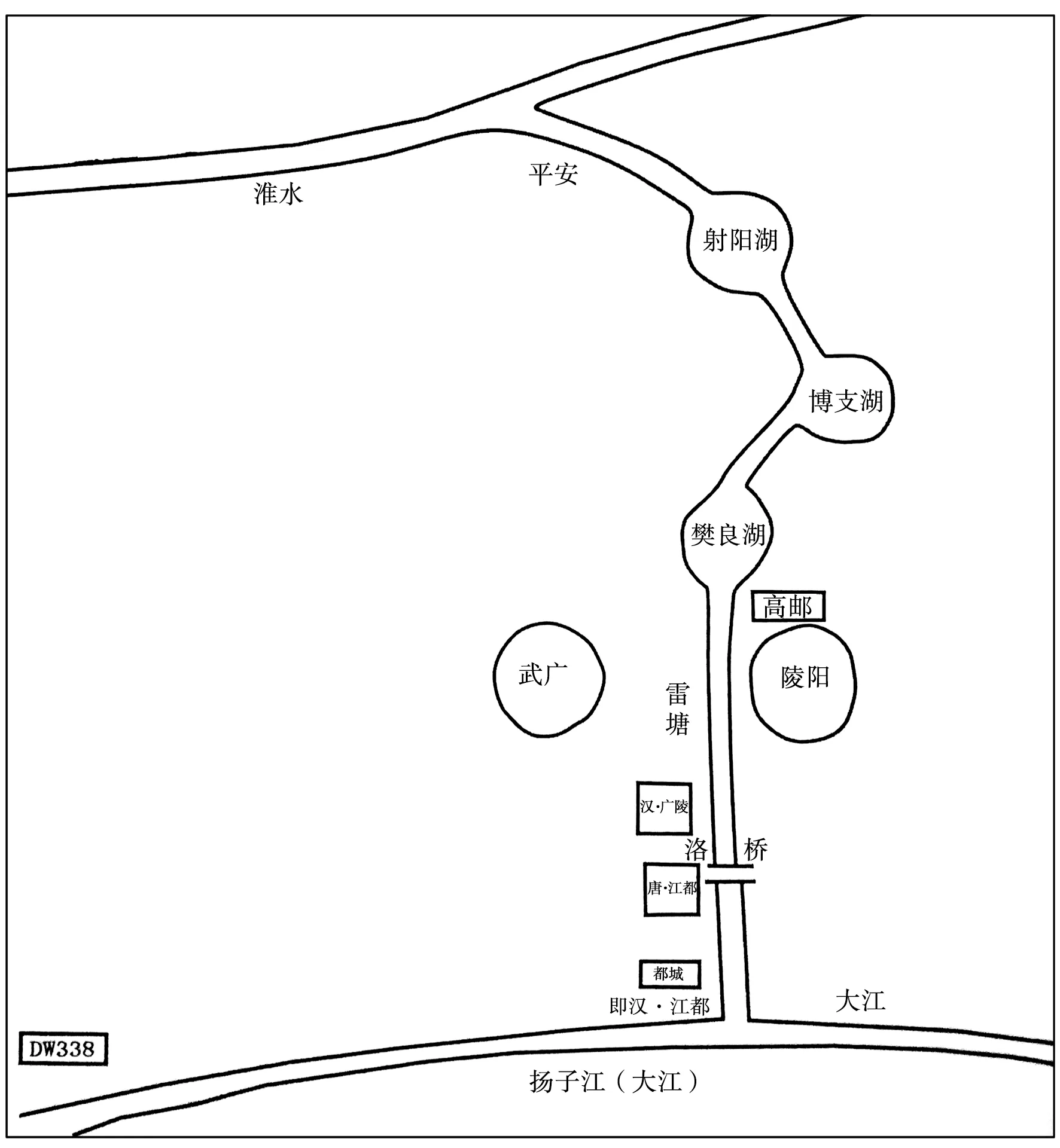

周朝时期,诸侯们大力推进漕运运河的建设。人们从黄河引人工运河,并使其与济河(山东省)、淮河(安徽省)、汝河(河南省)、泗河(山东省)等河流相连。人工运河名曰鸿沟,向东南而去,流经宋、郑、陈、蔡、曹、卫等不同诸侯国,形成了后来的运河(京杭运河或大运河)最早的北方部分的前身,参见图5。只有吴国当时坐落于长江沿岸,远离其它诸侯国。吴王夫差认识到开凿连接其他各国之通道的必要,于公元前486年修建邗沟(今扬州与淮安之间的大运河),将长江与淮河连了起来。三年后,他又继续向北修建运河,连通了沂河和沛地(山东南部、江苏北部)。当他完成这项伟大的工程时,夫差用如下的一段话告诉周国皇帝:我沿长江而上,途经淮河,再通过自己修建的深沟,可直达商(河南西部)鲁(山东南部)之地,便能与我的兄弟之邦连成一体。这条运河形成了大运河在南方的先驱部分。

图5 公元前495年前后,周朝大运河

4 秦朝的土地灌溉发展

为了增加土地及便于战争,周朝时期盛行的井田制逐渐被各诸侯打破,并最终被秦朝彻底废止。不过,大约在同一时期,人们创建了许多灌溉工程。作为这类工程的先驱者,不得不提及当时叶(shè)地的地方官沈诸梁。该地隶属楚国。公元前500年左右,这位地方官修建了第一座著名的蓄水工程东陂(东蓄水库),使楚国变得异常富有。紧随其后的是来自同一国家的贤相孙叔敖。孙叔敖修建了两座著名的蓄水工程。其中的一座叫做期思陂,蓄史河(淮河支流,固始县,河南省)之水。另外一座名曰期思陂,蓄淠河之水。(淮河支流,寿县,安徽省)。由于他的功绩,这两地如今仍然享受着这种灌溉带来的好处。此外,孙叔敖还在公元前450年前后修建了排水渠道驿马沟。

其它灌溉工程由西门豹、史起先后(公元前890年-350年)修建完成,利用漳河(渭河支流,通往大运河向天津而去)之水进行农业灌溉。

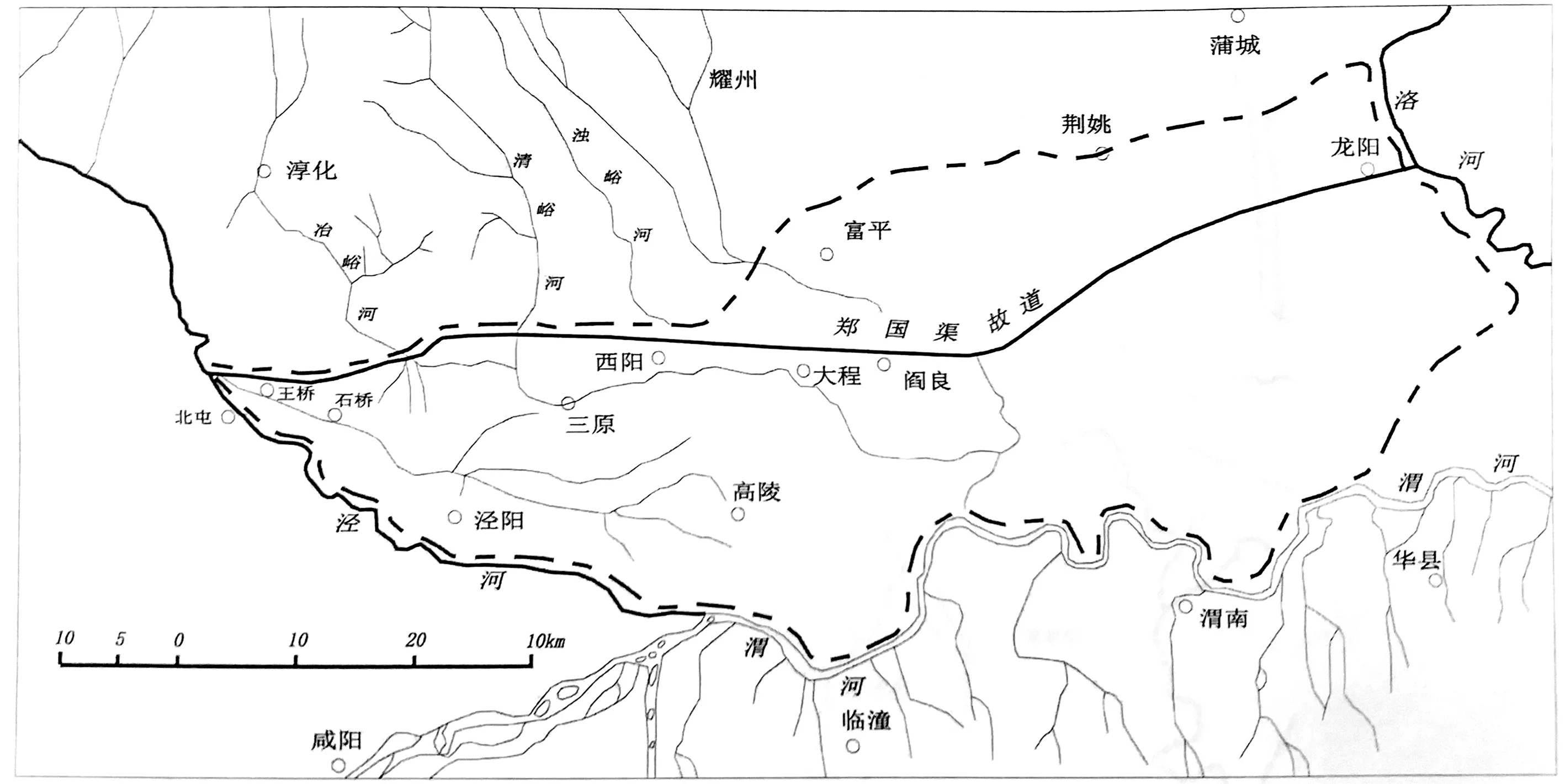

郑州渠应该称作为古代最伟大的灌溉工程。郑国曾任韩国水工(官名,管理水利事务)。由于秦国的势力越来越强大,韩国国君因紧邻秦国而越发忌惮。因此,他派郑国赴秦,以说服秦国诸侯大兴这一灌溉工程,其隐含之意是希望秦国通过这一工程耗费大量人力财力,并为之所累,从而再无时间与精力去威胁邻国。秦王遵照为秦立法的商鞅之政治主张,一直希望将自己的国家建设得尽可能富裕而强大。因此,他欣然接受了郑国的方案。经过多年努力,直到整个工程完成之后,这一不可告人的目的才被发现。秦王此时想要处死这位著名的水利专家。而郑国则说:“我确实是带着险恶用心之任务来到这里的,但通过我的规划你们的国家也的确变得越发富强,难道我应该受到这样毫不念情的对待吗?”郑国得到赦免,而他的这一工程也因此更加出名了。

郑国渠引用的是泾河(渭河支流,陕西省,汇入黄河)之水。郑国在谷口(泾水出山之河口,泾阳县,山西省)与冶河、清河、石川河等较小河流拦水作堰坝,而后通过主渠将四河之水向东引至洛河(渭河支流)。主渠全长130公里,向东向南又分出许多支渠。灌溉土地总计450万亩(约3 000平方公里),参见图6。原本干旱而多钾的土地因此变得肥沃起来,使得秦国异常富强,并在25年后将整个中国统一为一个帝国。郑国修建的谷堰坝长约300米,最深处超30米高。该坝由3×3×4 m的竹笼组成,笼内装满石头。这些石笼分120排,并排层叠而立,横跨山谷。其后之地得以灌满。

图6 渭河灌溉区域

秦国征服蜀国(四川)后,大约同一时期,皇帝派李冰任新获属地之郡守。随后,李冰在其子李二郎的协助下,主修了一座极其著名的灌溉工程,至今保存完好。

其目的,是为了从长江上游支流岷江引出必需之水。李冰凿开灌县的一座名曰离堆山的石丘,将水导出,从成都平原分流而过。通过一座V字形大坝,将冠县上游的岷江分为北江与南江两条主河道。北江之水由凿穿的离堆山疏引而出,流经灌县县城后,再分为三大主渠。随后,这些主渠再分成更多较小的支河与支渠,通过诸多河线组成的渠网疏出。而后,所有河水合于朝山头(音译),并形成沱江的主要水源,向南流去,最终在泸州汇入长江。第二条主河道南江,为岷江正流,与离堆山相对,分为四大主渠。这些主渠也被分成多条支河与支渠,而后有在成都平原最东南角的长沟村再度汇合,该村位于成都以南约72公里处。这种由相互交织的河渠、天然及工人的河流共同组成的系统,形成了一个错综复杂但又完美无缺的(灌溉)网络。总体而言,水流稳定而快速,堤岸安全稳固,洪涝灾害未闻。

5 汉朝的黄河治理

汉朝开国第三十九年(公元前159年),黄河堤面决裂。黄河的河床状况越来越差。经历了28年的足够多的破坏之后,黄河下游最终于公元前131年改道,且于同年夏天再次在瓠子(濮州,山东省)发生严重决口。于是,汉武帝遣十万役夫前往瓠子堵塞决口。他还亲临决堤处,文武百官皆随武帝而至,身负(筑堤用的)束柴与泥土。由于当时木柴短缺,人们便从淇园砍伐竹竿来做束柴。

很可能在这次决堤结束之前,黄河已经完全失去了其既有河床,时而南流,时而北徙。汉武帝亲临黄河决口现场后亲笔所作的一首诗歌中,可见如下诗句:

“哦,多么无情的河伯啊,溺死者如此之多。

他吞没桑浮,灌满淮沂,再不复归。”

(译者注,诗歌原文为:“为我谓河公兮何不仁,泛滥不止兮愁吾人!

啮桑浮兮淮泗满,久不反兮水维缓。”)

从这些诗句可以看出,南方的淮河、沂河当时已经受到黄河的威胁,黄河向南改道并非通常认为的那样始于宋朝,而是早在900年前就已开始了。

由于当时黄河已被视为中国的大忧患,一位名叫延年的山东人提出了将黄河排出华夏之地的想法。他向皇帝解释道,黄河从昆仑山脉流向渤海,毫无疑问,西北的地势高于东南。应该首先根据概览图考察地形条件,然后由水利专家测定黄河新流线。这条流线应该流经蒙古地区,向东汇入大海。这样一来,既可以永绝中华大地的水患,又可以建立针对匈奴的防御河道。(译者注,原文为:河出昆仑,经中国,注勃海。是其地势西北高而东南下也。可案图书,观地形,令水工准高下,开大河上领,出之胡中,东注之海。如此,关东长无水灾,北边不忧匈奴。)皇帝对这一大胆的方案赞赏有加,但以如下理由拒绝了:自大禹治水以来,黄河已有自己固有的河床,故而不宜更改。

这次御驾封堵黄河决堤之后,黄河一直分成两条支线。公元前31年,在三处不同的地点相继出现决口,其中一条分支,即屯氏河,遭到淤积。三年后,在馆陶处又新发严重决堤,造成了巨大的损失。汉成帝派王延世封堵决口。王延世从两艘船上沉下装满石头的竹篓,这些竹篓长12米,直径4.5米。通过这一方法,在36天内所有决口都得以封堵,堤坝也再度修复。魏成帝对此十分高兴,把这一年封为河平(河流平和)年。

作为黄河一线的一处行船十分危险的地带,三门地区(陕州下游20公里处,河南省)因此得名。两块岩石从河床并排耸起,使得黄河从三道门状的隙口奔流而出。而前面还有其它岩石。这些都给航运带来了极大的困难。公元前17年,汉成帝派官员杨焉清除阻石。但他未获成功,因为当时并未找到水下破石之法。

有一位学者,名曰贾让,他向汉成帝献了三条治理黄河的建议,其中他对石坝组成的堤坝系统评价最低。他的建议如下:

A.将黄河沿岸的所有居民全部迁徙,为黄河腾出一条自由奔腾的通道。这一建议被他看作是上策。

B.通过水闸与出水口导出黄河之水,用以灌溉土地,并减少黄河水量。他认为这一建议居其次。

C.加固原有堤防,以绝破口。这一建议他认为是下策。

千年来被奉为金科玉律的黄河治理方案,按照贾让的说法,如今却成了最下之策。但他的上策在农耕土地上永远无法执行。

6 汉朝漕运运河与土地灌溉的发展

漕运运河(漕渠)建设在汉朝取得了巨大进展。由于皇帝在渭水河畔的长安城(今西安,山西省)执政,因此很有必要将水道直接引向都城。于是,在长安城西,汉武帝挖了一个大型的蓄水湖,名曰昆明池,用以储存沣水、洨水、浐水以及灞水等渭河支流所引之水。从昆明池又引出一条漕渠,依渭河南侧而筑,与之平行,并以其建造者为名,曰郑当时渠。为何不直接将渭河用于漕运,而要修建一条平行的人工运河,其因不得而知,也许是渭河河床过浅之缘故。这条漕渠在潼关与黄河交汇(约公元前140年)。

在南方,吴王(刘)濞(约公元前160年)修建了一条人工运河,从茱萸湾(扬州北10公里处,江苏省)起,经过海陵仓(泰县,江苏省),直至蟠溪(如皋县,江苏省),与大运河相接。这条运河现在叫做通扬运河,从茱萸湾(即今扬州市湾头镇)附近的大运河向东流至海安,并在此与由北向南流徙的沿海运河串场河交汇。通扬运河全长总计150公里。

公元前150年前后,梁孝王修汴河,并使其与睢河连通,而睢河如今汇入洪泽湖。汴河,或叫汴渠,是当时通往皇城洛阳(东汉都城,今洛阳县,河南省)的主水道。汴河南与睢河相通,东至天山口入海(今黄河入海口)。汴河在李西沟(荥阳县,河南省)向黄河索水,并从这里开始与黄河完全分离。然而,由于黄河大堤频频决口,汴河与黄河连成一线,持续时间长达60年之久。当时,黄河一部分向北流向章武(今天津),一部分向南通过汴河南线流入淮河。直到公元前69年,汉平帝才命著名水利家王景修复汴河。据史料记载,王景开山凿石,挖泥疏浚,修千余里堤坝,且每十里立一水门。这项工程完成之后,汴河与黄河再度分离,成为一条极佳的漕运(交通)航道。王景治河,被认为是继大禹之后最重要的水利工程,因为在他之后的近千年时间里,无论汴河还是黄河一直都秩序井然。

汉朝的土地灌溉也很发达。开朝初年,丞相萧何在汉中府(南镇西)建立了一座卓越的水利工程(堰),将部分汉水支流并入其中。该工程用于汉谷平原四五县灌溉之用,与李冰在四川所建的水利工程一样,至今保存完好。这座堰坝也是由装满石头的竹笼建造而成,而且直到今天依旧保持这样的方式。

汉武帝时期,诸多灌溉(工程)规划得以实施。其中一些规模较大的利用了汝河(淮河支流,河南省)、淮河(安徽省与江苏省)与汶河(山东省)之水。这些规划中的每一项所涉灌溉面积均逾百万亩。与此同时,也产生了不计其数的更小一些的水利规划方案。这一趋势带来了新的风气,每个人都坚信自己有能力承担发明水利规划之重任。但大多数方案并不切合实际,且以失败告终。例如,在一项引洛河水用以灌溉的工程规划中,修建了穿越黄土地的长隧洞与深截面,但由于没有加衬砌和做覆面,水一通过就全部坍塌了。因此,汉武帝下令禁止任何人轻言治水。

郑国渠建成百年后,其工程已破败不堪,由当时的官员白公修建新的水利工程(白公渠)。新工程明显较小,只能灌溉45万亩田地。按照泾水(河)现在的状况,其恒定水量也只够灌溉白公渠设定的土地面积。由此可见,郑国渠必须蓄存更多的水,才能使其土地灌溉面积十倍于白公渠。也许对白公而言,很难再建郑国渠那样的高坝,因此他才建议改建一座低堰。

白公的水利工程,后世历经修缮与重建,一直到最后一个朝代清朝中期,才最终衰败。原址所在的渠道如今只有八处泉源注入,只能灌溉两万亩田地。由于灾难性干旱频发,复建郑国渠的呼声越发突出。本人已经亲测相关山谷盆地及其需要灌溉的土地面积,并制定了针对性规划,但因政局动荡,无法立刻实施。

7 宋朝的黄河大改道

前面已经说过,黄河首先从瓠子(8.64)决口,而后夺汴河(8.65)与南方诸河相接,不过,这一过程中黄河并未发生改道。王景治理汴河后,黄河与汴河分流,主要经过现在的大名(河北省)、蒲州、禹城、平原、营城、蒲台到利津(山东省)入海。汉朝之后,历经多个不同朝代,均未对黄河进行治理。尽管在此期间也时有洪灾与决堤发生,但造成的损失相对较小。到了唐朝,这个被认为是继周朝后中国历史上最辉煌的朝代,历时近300年(618年-906年),也只听说过一次黄河治理。为了消除水患(813年),当时在滑州(河南省与河北省交界处)修建了一段14里(8公里)长的裁弯工程(宽100米,深5.5米)。到了唐朝末年,黄河与汴河的河况越来越差。无论南岸还是北岸,黄河决堤越发频繁。最重要的漕运通道汴河也时常受到黄河威胁。893年,黄河河床又改为北向,并汇入渤海。军事破坏再度成为黄河状况每况愈下的首要原因。869年,起义军领袖朱全忠(朱温)在滑州破黄河大堤,其继任者朱友贞于923年在酸枣 (今蒲州上方)做了同样的事情,以此作为对抗唐军的手段。随后的晋朝(后晋)不断遭受黄河泛滥之灾,其水主要向南侵扰鲁西地区(郓城,曹州等)。到了946年,黄河大堤又在北部于杨柳(现在的东阿以北,山东省)决口。几年后,同一地点又发生了一次严重的决堤,向东直至大海的所有地区都被淹没,损失惨重。与此同时,汴河也无法再通航。954年,后周官员李谷治理过一次黄河,使其短暂平息。次年,他又对汴河进行整治,恢复了黄河与淮河之间的漕运。然后,后周很快就灭亡了,宋朝随之而来。

宋朝受黄河水灾影响最重。李谷治河后,黄河无法再流回原有河床,而是由此形成了一条与之平行的新河道,名曰界河。原下游河道的河床已经淤积得很高,对于黄河而言,无法再通过其泄洪。而新的河道又不够宽和深,以致于宋朝初年(960年)起,黄河便一再决堤。从沈怡的汇编来看,从960年到黄河第三次改道年(1048年),88年时间里,共决堤38次。从1048年到1194年,即黄河第四次改道年,150年间,又先后决堤29次。有些年份,甚至接连发生两到三次决堤,参见图7。

图7 黄河改道

每次决堤,都会造成严重损失。而每次封堵决口,都会征用数以十万计的农民与士兵。由于当时的皇城开封紧挨着黄河,因此,治理黄河工作理所当然受到了高度重视。黄河两岸各地主政官员同时被任命为黄河监事(堤坝主管人)。懈怠黄河治理职责,会被处死。而关于黄河大堤,也制定有严格的律例规定。黄河沿岸的每户家庭每年必须种植10-50棵榆树或柳树。治河工程专家由朝廷颁布公告征召,并给予高额赏赐,但在宋朝却很少有。

最初,黄河大多决口后向北或向东而去。988年,黄河在滑州决口后,向南经徐州冲入淮河。有河道官员建议,将黄河依其自然属性分为两条河道,一条向南入淮,一条向北入海。这一建设未获采纳,但决口很快重又被堵住。1019年至1020年,同样的事件再次发生,决口同样再次得以封堵。官员李垂两度提议将黄河北迁,以保护北部疆域不受鞑靼的侵袭,但他的建议也遭到否决。

宋初的黄河历史进程与唐朝大致相同。决口总会尽快得到封堵。但由于决口有时长达1公里,一次封堵,往往需要花费多年时间来准备建筑材料。对于政府和百姓而言,这无疑是一个沉重的负担,但除了堵住决口和修建泄洪渠道,别无它法。1034年,黄河在横陇决堤之后,决口一直未能堵上,由此形成了一条新的黄河河床。新河道始于蒲州东(故道北侧),在长清复归故道河床。1048年,黄河在商胡再次决堤,因为同样未能封堵成功,河水北流,在天津汇入游荡奔流的故道。人们试图修建支渠六塔河,将新河道引回之前(最近一次)的横陇故道,但以失败告终。于是,产生了黄河第三次改道。从这一年起,直到1099年,由于北向河道引发了多次洪灾,人们一直致力于将黄河下游河道再度东迁。为了让黄河继续东流,修筑了多条支渠,如二股河、五股河等,并在北向河道修建了(诸多)收缩性折流坝。北向河道甚至一度遭到堵塞,因此新发了更多南向的更为严重的决堤。1077年,黄河决口于陶州(今大名),分流为二,一路向南入淮河(经现在的泗河),一路经北向的清河(济河)入海。结果,如以往一样,破坏惨重。虽然决口堵住了,但东向河道也再不安全。所以,1087年,最终又将河道重新北迁。

此时,鞑靼人(金)从北方不断深入中原腹地,并于1126年占领宋朝都城开封。宋帝逃往镇江,于是,整个黄河区域及其治理落入金朝政府手中。金朝按照前朝的方法治理黄河,但无法避免的是,到了1194年,黄河河道再次发生改变。当时的黄河流向,和1077年时一模一样。河水首先汇聚于梁山泊(东平县,山东省),而后从此处分成南北两条分流。由于金朝将南方的黄河分流视为防御宋朝的有利屏障,因此,并未封堵这条黄河南支。金朝末年(1284年),黄河再次于开封决堤,向南经涡河流入淮河。这样的状况,一直持续到元朝初年(1277年)。

如前面所述,宋朝治河的主要工程为堤坝维护与决口封堵。根据季节不同,人们为黄河起了不同的名字。二月时,东风一起,冰雪消融,人们发现,如果解冻期(二月)黄河水上涨一寸,则秋天必定上涨一尺。这种联系极为稳定,因此人们将二月的黄河水称为“信水”。三月、四月的黄河水则被称为“桃花水”。到了夏天,山谷里的冰块完全消融,涌入黄河的冰水有一股明矾的味道,所以此时的黄河水也叫做“矾水(矾山水)”。十一月时,河水不再从西北河床(河槽)流出,黄河水被称为“复槽水”。十二月、一月的黄河结满浮冰,这时的河水被称为“冰水(蹙凌水)”。依据当时生长的主要植物,其余月份的黄河水也被赋予了独特的名称。而没有按照(季节)惯例涌入的洪水则被称为“陌水(客水)”。对于沉积物,人们也进行了特别的观察。根据宋朝历史典籍中有关河流与漕渠的记述,夏天的黄河沉积物多含粘土。初秋的沉积物含金黄色黄土,而到了秋末,则为浅黄色。十月过后,沉积物中含沙更多。如此变化的原因可能如下:夏天,河水大多源于山谷里消融解冻的积冰,因此沉积物主要来自那里。秋天,雨水导致河水水位上涨,因此,此时的沉积物通过黄土地区的冲刷而形成。冬天,上游相对清澈的河水会侵蚀其流经蒙古沙漠的河床,因此沉积物中含沙。

预防与封堵决口主要使用束柴工程,称为“埽”。埽的建设在上述记述中也有记录。其它护堤建筑,如马头、锯牙、木岸、木龙等,亦得以应用。除此以外,名叫李义的人还发明了疏松河底的机器与刮耙装置。刮耙由固定在一根木架上的铁齿组成,并通过两艘船顺流牵拖。