核心素养下小学道德与法治命题评价改革案例

2022-09-21山东省惠民县第一实验学校马振英

■山东省惠民县第一实验学校 马振英

基于核心素养下的道德与法治命题评价引领学生反思生活、改造生活,提升学生生活品质,提升核心素养;引领教师站在学生的视角实施有效德育,由“教理”“教法”转向“育心”“育行”,实现道德与法治教育为学生,为学生的生活,为学生过一种有意义、有价值的可能生活。命题评价充分体现了课程的价值功能,使儿童的学习与生活融为一体,达到知行合一。

《新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案》指出,小学思政课程以学生生活为基础,重在培养学生的道德情感。鲁洁的生活论德育思想认为,德育课程要“源于生活,通过生活,为了生活”。小学道德与法治课程评价是学生生活的一部分,评价内容取自生活,贴近生活,引领学生反思生活、改造生活,提升生活品质,提升核心素养。

一、案例背景

2016 年9 月,《中国学生发展核心素养》以培养“全面发展的人”为核心素养。核心素养的落实途径,一是通过课程改革落实;二是通过教育实践落实;三是通过教育评价落实。

《全国教育系统开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020 年)》,明确将法治教育纳入国民教育体系,在中小学开设道德与法治课,让学生知道应该做什么、应该追求什么、做人做事的底线是什么,让道德认知、法律知识真正转化为学生的道德行为和法治精神,打好中国底色,铸牢中国魂。

一段时间,思政命题评价被严重异化。考知识,背知识,学生所学知识与自身行为、生活实际严重割裂。在这种远离了学生生活的命题评价指挥下,思政课变成道德知识课、理性教育课,学生变成道德知识的容器,缺乏情感体验。思政课程失去了应有的价值。课程标准是教材编写、教学、评估和考试命题的依据,是国家管理和评价课程的基础。《道德与法治》课程评价的目的是促进每个学生品德发展与生活能力的提升。依据课程目标及内容,遵循德育课程的育人理念,我们实施回归学生生活的命题评价。

二、主要做法

(一)明确小学生道德发展的基本特点以及法治教育的重点

瑞士著名心理学家皮亚杰认为,儿童的道德发展是一个由他律逐步向自律,由客观责任感逐步向主观责任感转化的过程。小学阶段,学生的道德系统还不够成熟。主要表现:一是道德规范上,逐渐走向自觉,但不够坚定,易受外部环境影响,导致形成的规范失效。二是道德认知和道德行为上,随着年龄增长,出现言行不一现象,高年级学生存在运用道德认知来反道德的现象,如说谎。三是道德评判上,从简单依附他人到逐渐形成自己的道德原则,从注意行为的效果到比较全面地考虑结果与动机的关系。因此,学生需要教师、家长帮助他们自主建构良好的道德规范,成为道德自律的人。

《青少年法治教育大纲》明确指出:“在小学阶段,着重普及宪法常识,养成法治意识和行为习惯,让学生感知生活中的法、身边的法,培养学生国家观念、规则意识、诚信观念和遵纪守法的行为习惯。”所以,小学《道德与法治》课程,法治教育重点是公民素养层面的教育,法律观念和法律态度的培养是第一位的,法律知识的学习是第二位的。

(二)构建道德与法治命题评价的基本框架

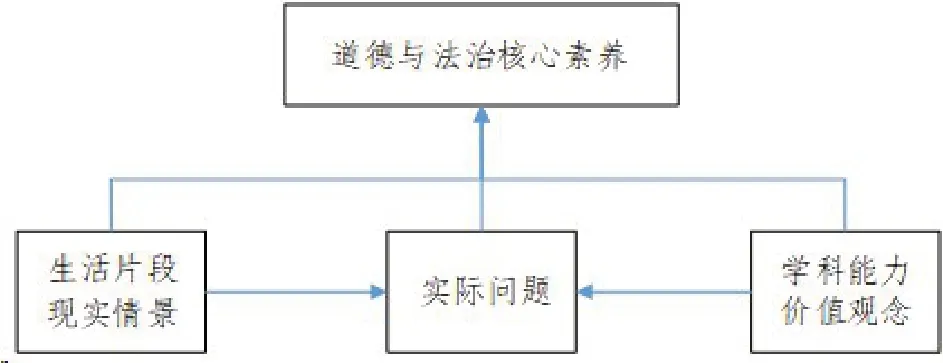

基于核心素养下的道德与法治命题,核心素养是评价的起点和归宿。评价根据课程目标要求及学科内容,在选取现实生活片段或基于生活创设的情景中,找准切入点,设计出科学、适度的实际问题,让学生综合运用自己的所学解决问题。这既是核心素养的展现过程,也是核心素养的培养过程(如图1)。

图1 核心素养的展现、培育过程

学科能力和价值观念是基于课程标准要求,反映学科素养发展的核心内容。学科能力主要表现为能够积极主动学习学科知识,并综合运用所学知识对社会事件、道德现象等具体问题情境进行初步分析、判断,形成解决问题的能力。价值观念主要是在道德发展和法治意识形成过程中表现出的情感、态度和价值观,如守信、担当的品质,民主、法治的观念等,还包括在学习过程中形成的习惯、态度、兴趣以及道德实践过程中的情感体验。

(三)命题的研制

回归学生生活的命题评价强化道德与法治学科的德育功能,坚持价值引领,选择紧扣学生生活创设的问题情境作为命题材料,站在儿童生活的角度编写问题。命题评价作为道德教育的一部分,引领学生在生活中体验,在体验中反思,在反思中改变,在改变中成长,成为自觉的生活建构者,过上一种有价值、有意义的美好生活。

1.融入熟悉情景,增长生活智慧

命题与学生熟悉的生活情景、成长经历结合,学生通过提取、分析相关信息,利用学科知识和方法解决实际问题。这不仅激发学习的兴趣,而且助力学生自如应对成长中的困惑,从丰富的生活细节中增长智慧、拓展思维,健康向上地生活。

命题一(五年级下册):

陈小亮和朋友到电影院看电影。一看到高兴的地方,就和朋友大声讨论,烟瘾犯了,就开始吞云吐雾。其他观众忍无可忍,制止他,他若无其事。电影结束后,他觉得丢面子,没好气地跑到幕布旁边把禁止吸烟的牌子踹烂了。

阅读上面材料,思考:

陈小亮的做法错在哪里?维护公共秩序,共建有序生活,他应该怎么做?

命题引领学生对日常行为做出正确价值判断,在公共场所要展示自己的良好形象,做讲文明、有教养的人。每个人只有自觉规范言行举止,公共生活才会更加美好。在感悟明理中,学生受到追求真善美,鞭挞假恶丑的教育。

2.联系身边榜样,促进道德发展

榜样人物弘扬美德,传递社会正能量。命题选取我们身边的榜样,寻找切入点设计问题,学生在阅读试题的过程中感受榜样的力量,受到启迪,增强责任感和正义感,世界观、人生观、价值观受到熏陶。

命题二(五年级下册):

2021 年5 月22 日,一位慈祥的老人离开了这个美丽的世界,留给世人的,是千里万里的稻花飘香,是千粒万粒的稻谷满仓。几十年来,他致力于杂交水稻技术的研究、应用和推广,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给做出了巨大贡献。因为有他,我们用全球7%的土地,养活了21%的人口,中国人终于能吃饱饭。他把水稻比作核武器,对手是饥饿,他赢了。侠之大者,为国为民!功勋写在大地上,留下人间稻满仓。

阅读上面材料,思考:

(1)袁隆平爷爷在大地上写下怎样的功勋?

(2)中华民族伟大复兴的中国梦,终将在像袁爷爷这样一代又一代中国人的持续奋斗中变为现实。青少年是“民族伟大复兴”接力跑中的新生力量,请你谈一谈如何跑赢这场接力赛?

命题旨在让学生了解袁爷爷为中国农业发展及世界粮食生产作出的巨大贡献,教育学生珍爱粮食,心怀感恩。要学习袁爷爷坚持创新、勇攀科技高峰的科学精神以及胸怀天下的国际精神,将中国梦与“我的梦”联系在一起,担负起民族复兴的责任,扣好人生第一粒扣子。

3.注重生活体验,引领行为实践

从纷繁复杂的社会生活中筛选出与本学科有关的典型情境教育儿童,让他们从自己的世界出发,用自己的感官去观察、去体验、去创造、去反思,积极参与社会生活,引领行为实践,达到学以致用的目的。

命题三(四年级上册):

一百多年来,全球平均气温经历冷-暖-冷-暖两次波动,总体为上升趋势。全球变暖,影响整个水循环过程,导致降水量重新分配,冰川和冻土消融,海平面上升;洪涝、干旱灾害频发,影响农业生产;海拔较低的沿海地区面临被淹没的危险。

气候变暖有自然原因,也是人类活动产生的过量“温室气体”导致的。请你结合生活体验谈谈“温室气体”来自哪里?应对气候变暖,我们应该怎么做?

命题引导学生了解全球变暖的事实及严重后果,认识到全球变暖与每个人不合理的生活方式息息相关。学生通过反思自己的生活并尝试去改变,懂得“低碳生活”意义所在,增强对生存环境的忧患意识,培养社会责任感。

4.创设问题情景,发展学科思维

教育重要的不是获取知识,而是发展思维能力。人们的许多错误不是因为知识上的缺失,而是思维的障碍。将知识点放在以漫画、绘本等方式创设的情境中提出新问题,学生在综合运用多种学习成果解决问题的过程中,发展学科思维,培养价值观念。

命题四(四年级下册):

在饭店吃饭,爸爸结完账,向商家索要发票。店主说:“我们这儿不开发票,送孩子一个玩具吧!”妈妈说:“我们不要玩具,还是开发票吧。”

思考:商家是什么行为?你赞成妈妈的做法吗?为什么?

命题考查学生从情景材料中提取信息、分析问题、解决问题的能力,需要学生透过生活的万花筒看到事情的本质。知道不开发票是逃避国家征税的违法行为。消费者要有依法维权意识,有担当精神,敢于维护国家利益。

三、成效与反思

回归学生生活的命题评价由评价知识道德转变为追求生活道德,引导学生建构一种适应未来成长的积极健康的品质生活,崇尚道德,敬重法律。这就是道德与法治课程的价值所在。

(一)命题评价引领学生改变学习方式

回归学生生活的命题评价,以学生发展核心素养为命题重点,重视考查学生综合运用学科知识解决实际生活问题的能力,关注学科思维。学生学习重点从道德知识的理解记忆转向实践运用,不再置身于教材之外去记忆储存,而是带着自己的生活经验走进教材,与文本中的人物对话,与文本中的故事交融。学生将道德学习融入生活实践中,反思过去,以获得生活启迪;镜观身边的榜样,学习先进人物;在丰富多彩的群体活动中,发现、积累实践智慧,领悟生活真谛。带着自己的学习所得走进命题中的图表和文字,运用习得的方法提取、解读信息、分析问题、探究问题,在问题的解决中反思生活、构建自我,发展核心素养。

(二)命题评价引领教师专业成长

命题评价注重学科内容与现实生活的密切联系,引领教师必须回归学生生活,站在学生的视角去研读教材、使用教材,实施有效德育。在创设的教学情境中,引领学生积极参与、自主建构,情景体验成为课堂教学的常态。由“教理”“教法”转向“育心”“育行”“教书”“育人”相得益彰。童年多彩的真生活产生有价值的真教育,实现道德与法治教育为学生,为学生的生活,为学生过一种有意义、有价值的可能生活。

(三)命题评价充分体现课程的价值功能

命题评价实施者努力构建一个开放多元的、符合时代需要的创新性命题,通过精选大量具有教育意义的生活素材进行问题设计,将试题与社会主义核心价值观的落实紧密结合起来,选取身边典型的事例,传递正能量。学生在解答试题的过程中感受榜样的力量,弘扬真、善、美,辨析丑恶的现象,鞭挞假、恶、丑,形成良好的道德行为规范。课程学习与学生生活融为一体,达到知行合一。

四、结语

命题实施者基于核心素养,构建了一个开放的、多元的、符合时代需要的创新性命题,以命题改革推动小学道德与法治课程改革,引领教师教学和学生学习。学、教、评相融,提高教学效果,提升学生核心素养。