生态环境视域下城镇滨水景观设计研究★

2022-09-21龚怡婷

龚怡婷,王 锐

(云南艺术学院,云南 昆明 650500)

党的十八大报告提出,生态系统的进步是人们生活的基础,对人类生存发展具有关键的影响,同时也是构建生态城镇化不可忽视的因素,与国家的长期战略密切相关。目前,我国对于“生态环境”“新型城镇化”各自的研究文献较多,但对于“生态城镇”建设、“生态城镇”滨水景观的研究文献较少。基于这一现状,从城镇目前的生态环境现状出发,将城镇滨水景观作为切入点,对生态城镇、城镇滨水景观建设提出新的研究建议及假设具有一定学术性。

1 城镇景观建设应与生态环境紧密结合

中共中央《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,要“完善城镇化健康发展体制机制。坚持走中国特色新型城镇化道路,推进以人为核心的城镇化,推动大中小城市和小城镇协调发展、产业和城镇融合发展,促进城镇化和新农村建设协调推进。”目前,我国城镇化建设如火如荼进行中,首要应当考虑生态环境的需求问题,要把当地现有资源利用和生态环境保护放在城镇化建设发展的首要战略地位,而构建生态城镇这一想法已成为当下城镇发展的趋势所在,以此,构建“宜居宜游”的特色生态城镇成为一个新的指向标。同时结合城镇建设的本身特点,做到创新、协调、绿色、开放、共享发展五个理念,能有效促进形成“产、城、人、文”四位一体的特色生态城镇建设规划,提升当地经济水平发展的空间[1]。

城镇景观即城镇的风采和风貌,是城镇自然环境、历史文化、独特传统、人文风貌和经济发展等因子影响下的综合产物,既能反映特色城镇风貌,又蕴含独有地域精神。根据各项影响因子的综合考虑及思考,在城镇景观设计建设过程中,与生态环境紧密结合已成为生态城镇建设的基本内容。在当下的城镇建设中,可持续发展的需求逐渐取代经济发展,成为人们所关注的重点,人的需求成为关注的核心,让“宜居宜游”成为人们的理想归宿,提升城镇生活的幸福指数。将“生态城镇”赋予新的内涵,从哲学、生态、社会、经济、空间等方面进行思考(见表1),让生态环境与城镇景观建设能够紧密结合,提高生态城镇建设的可持续性[2]。

表1 “生态城镇”思考

随着生态文明理念的不断传播,在城镇建设过程中,人们对经济发展的关注逐渐转向生态环境的可持续发展,环境、社会、人群的需求也在不断发生转变。城镇景观作为城镇生态环境的有效反映,建设的基本思路应是满足人们的审美需求、生活需求,让城镇更加具有观赏性;结合生态环境的实际情况,从而让城镇生态景观在整个特色城镇建设中呈现和谐的效果,助力城镇的可持续发展。

2 滨水景观是构建生态城镇建设的关键要素

在城镇化建设不断推进的过程中,各界对城镇生态环境的关注度持续上涨,“宜居宜游”的环境使人们更加深刻地盼望改变滨水空间,使其富有城镇活力,并成为生态城镇的一大亮点;在此背景下,始终保持理性的态度,审慎生态城镇建设的有效方法是当下应关注的重点。城镇建设在考虑保护陆地生态环境不受危害的同时,更应考虑物种更丰富、关系更复杂的滨水及其边缘地带,而城镇滨水景观的内涵具有复合型和阶段性特征,尊重城镇区域自然基础和生态规律的同时,维持自身自然和社会系统“可持续”的基础上,注重多元复合功能、生态景观特色以及“宜居宜游”环境活力的塑造,从而达到人与自然、人文环境的和谐统一[3]。

城镇滨水景观区具有景观与文化双重功能,是体现城镇自然生态面貌的孵化器,能有效的提升城镇整体形象改善生态环境。将城镇滨水景观设计作为重要切入点,以当地独特的自然风光为依托,以营造“宜居宜游”的生态城镇环境为目的,对城镇生态可持续发展建设具有一定的使用价值。从城镇长远的发展来看,滨水景观对生态城镇建设具有高度的可考性及可靠性[4]。主要表现在以下几点。

2.1 城镇生态网络的构建与恢复

生态环境视域下的城镇滨水景观设计应通过塑造合理、有序、共生的空间形态,使城镇能在生态、环境、经济、人文等方面保持动态平衡与稳定协调的状态,全域化构建与恢复城镇生态景观,构建城镇生态安全网络格局,保障城镇生态可持续发展。

2.2 城镇滨水景观的品质与重塑

城镇建设发展中,应当高度关注“人”的要素,以人的感知为核心,以日常生活为基本出发点,建设高品质的景观空间。滨水景观能充分挖掘八宝镇特色地域文化和文化特色,重塑历史记忆,形成特色城镇风貌,满足人们社交及互相尊重的需求以及精神需求与自我实现需求。

2.3 “宜居宜游”生态城镇的构造

“宜居宜游”的生态城镇建设强调景观空间与居民日常活动的互动性,在梳理基本的生活需求及社会需求上进行环境的构造。滨水景观能充分体现和谐性、科学性、共生性,通过其独特性获得关注的同时吸引更多资金参与特色城镇建设中来,既能进行有效管理,又能使得城镇发展获得新的契机[5]。

3 生态环境视域下城镇滨水景观设计研究——以八宝镇为例

3.1 区域概况

3.1.1 八宝镇概况

八宝镇位于云南省文山州东北部,广南县东南部。东靠富宁县,西邻本县南屏镇,杨柳井乡,北接板蚌乡,是云南通往两广及沿海地区的交通要道,是云南省的南大门,2005年被评为“云南省生态乡镇”。其中少数民族人口占总人口的79.5%,壮族占总人口的54%,为我国壮族文化发育较早的地区之一,具有丰富的多民族文化底蕴。

同时,得天独厚的自然资源优势,地形复杂多样,境内自然、人文景观、水资源较丰富,有八宝河、龙潭河、板幕河等大小河流25条,其中发源于木媄湖的八宝河最为闻名。八宝河从河美湖出水,由南向北缓缓流过,河水清澈透明,全长6.5 km,流淌穿过八宝镇境内,犹如生命线贯穿整个八宝镇,是八宝镇的母亲河。八宝镇作为“八宝贡米”的种植基地,充分利用由南向北蜿蜒盘旋的八宝河滋养了两岸肥沃的良田,除可满足农业灌溉外,同时孕育着农耕文化与稻作文化,为八宝贡米的生长创造了良好的环境,其稻田景观更具有极高的旅游开发价值。

3.1.2 城镇生态景观现存问题

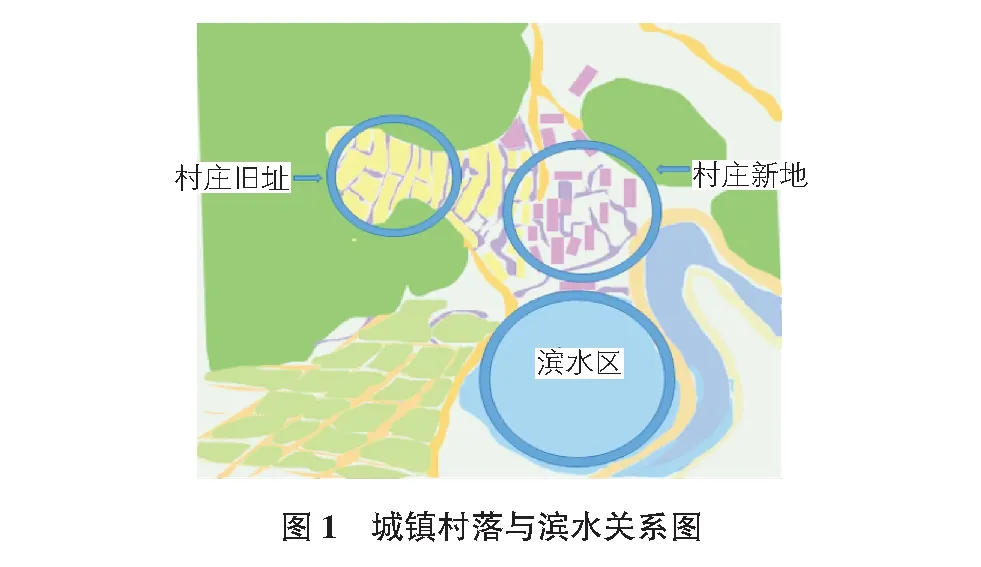

城镇宏观景观生态格局尚未构建,其生态基底较弱。八宝镇处于河谷地,地形平坦,空间形态聚合度高,与周边自然环境关系密切,由于八宝河流盘绕,与河流水系景观的联系较强,但城镇山水生态环境暂处于较原始状态,没有形成系统的循环,未能形成良好的“山-水-城”一体的景观大格局(见图1)。

城镇景观特色尚未充分挖掘,地域文化显现度低。八宝镇作为传统农业为基础的城镇自身具有浓郁的“稻作文化”资源,但与如今的城镇布局、街道、绿化、广场、滨水等景观空间的联系度薄弱,未能体现该地域文化及民俗文化特色。同时,在地域与民族特色建筑及旅游开发等方面相对落后,导致当地经济发展较滞后,不利于特色城镇的建设。

“宜居宜游”景观体系不完善,不具有可观赏的景观空间,开敞空间缺乏特色与活力。八宝镇缺乏与居民、游客等联系密切的广场、绿地、开敞空间等游憩活动交流空间,缺少特色景观和成长公共活动空间,以及未能体现出立体式多层次的可持续生态景观。

3.2 生态城镇建设中滨水景观的思考与策略

由于城镇所处地域不同,城镇景观建设具有多样性与独特性。对于云南省地方城镇而言,相对于其他地区生态城镇建设,其特有的广阔地域、高原湖泊、大山河流、丰富的自然资源及地域民族文化等具有得天独厚的天然优势。而八宝镇的独特性就在于人们赖以生存的八宝河,八宝河犹如盘龙而卧穿过八宝镇,为城镇带来天然的山、水、人、城自然资源,为城镇的景观建设带来更多可行性。将城镇滨水景观作为生态城镇建设的切入点,体现因地制宜原则,使其具有辨识度、差异性与独特性,并提升体验感;同时,为城镇发展带来新的契机,促进城镇第三产业的开发[6]。

根据“十三五”时期提出创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,将促进形成“产、城、人、文”四位一体的特色生态城镇作为出发点,提升当地经济水平发展作为落脚点,使其成为兼具生态、人文、经济、社会生活的空间结构,同时具有多样性、生态性、复合性、共生性的空间形态。

3.2.1 全域生态景观网络构建

八宝镇的生态网络构成要素主要包括山、水、产、城。利用八宝镇得天独厚的自然资源,以及历史人文风俗,以八宝河流为主线延伸,开发河道滨水空间,使其有效整合自然、人文资源,为打造“宜居宜游”型特色生态城镇提供有力条件。可通过构建景观廊道的方式将水系、城区、道路等与滨水景观空间进行有效连接,形成线性景观界面及有效加强视线连续性。既能保护滨水景观周围的生物多样性,又能提供具有开敞性和共享性的滨水景观空间[7]。

3.2.2 地域人文与滨水景观重塑

从八宝镇自然生态、历史文脉、民俗风貌等资源及建设现状进行综合分析,进行景观特色认知与要素提炼。在自然要素方面,依靠特有的地域形态,营造独特山水相伴的城镇风貌,奠定滨水景观基调;在历史文脉方面,得益于古老八宝河流,孕育独具地方特色的稻作文化,以及当地居民赖以生存的稻作产业,提供深厚的景观文脉特征。将城镇稻作文化、壮族文化、民风习俗等作为滨水景观的人文要素考虑,将地域文化与滨水景观紧密结合,为构建“产、城、人、文”四位一体的特色生态城镇提供支撑。

3.2.3 生态驳岸设计

在滨水区域,驳岸作为水域与陆地交接线,其驳岸设计的好坏,直接决定滨水区能否成为吸引游客的关键因素;并且,作为城镇生态敏感地带,驳岸的处理对于滨水区的生态循环也有至关重要的影响。在日常生活中,除了满足人们生活机能需求外,还有重要的生态调节作用,这些均与河流的驳岸处理有着直接的关系。

采用生态驳岸的设计方式,相较于其他形式而言,具有更好的亲水性、游玩性以及良好的安全性(见图2)。利用未开发的自然河岸,既充分保证河流水体与河岸之间的水分交换和调节,同时又具有一定的抗洪性。采用自然材料,形成可渗透的界面,以达到补枯、调节水位、过滤的作用,能有效的缓解洪灾、含蓄水分;增强水体的自净作用,促进水体净化,增强水体活力;将滨水区的植被与堤内植被连成一体,构建统一、循环的河流生态体系,既响应保护生物多样性的号召,又能形成可持续的水陆复合生物共生的体系。

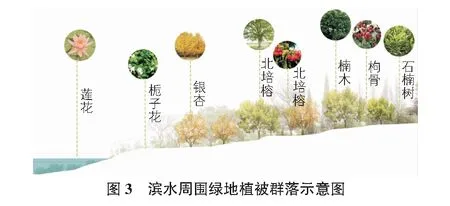

除此之外,绿地空间也是城镇滨水景观的重要组成部分,更是生态系统的支撑基础。滨水周围的绿地植被群落有涵养水源、保持水土活力的功能,其应遵循观花观果落叶,四时季节更替进行立体植被景观设置,既能丰富人的视觉效果,又能顺应自然生态的生长规律(见图3)。同时,建设滨河防护林,以达到巩固堤岸、保护水土的功能,植被主要包括乔木、灌木、草坪三大类,乔木具备主根深扎、根系发达、枝繁叶茂的特点,很大程度上能增加绿植率,改善生态环境;灌木以及草坪能加快对生态环境的净化作用,提高水体的活化程度,同时也能留住土地中的水分,在生态环境中发挥多效作用[8-9]。

4 结语

生态环境是人类赖以生存最基础的保障和要素,基于生态环境视域下对城镇滨水景观建设进行把控,是保障生态城镇建设始终具有科学性和可持续性的重要举措。目前,城镇整体生态环境仍未受到有效的重视及治理,城镇滨水景观建设还需更多理念、政策、途径加持。本文立足于八宝镇的生态基底,从生态环境的视域出发,以重塑城镇生态滨水景观为目标,为建设“宜居宜游”的特色生态城镇注入长效动力,并提出城镇滨水景观建设的要素及策略。

与此同时,研究城镇滨水景观的生态文明内涵,能进一步满足现代社会人民生活的需要;同时,整合保护当地特有的生态资源,对提升城镇生态安全与服务功能,打造具有“宜居宜游”特色的生态城镇,谋求新型城镇经济社会的健康可持续发展具有现实意义,并为城镇的发展带来新的契机。