顾客“晒单”的身份呈现效应及其作用机制

2022-09-21李永诚

李永诚 ,薛 哲 ,高 山

(1.湖北民族大学 经济与管理学院,湖北 恩施 445000;2.惠州学院 经济管理学院,广东 惠州 516007;3.华中师范大学 国家文化产业研究中心,湖北 武汉 430073)

一、引言

“晒单”是顾客结合消费体验将购买的产品拍成照片或视频,分享到网络上的行为。淘宝、京东等很多电商平台均赋予了顾客“晒单”功能,微信、抖音、品牌社群等社会化媒体也具备这种功能。为了鼓励顾客“晒单”,很多商家甚至还推出了“晒单有礼”等活动。显然,“晒单”已不仅是一种消费行为,还是商家的一种营销策略[1]。

顾客“晒单”不但能呈现所购买的产品,还可以呈现自我的身份。因为一些分享出来的图片或视频常含有消费场景或顾客图像,这可以用来识别顾客身份;“朋友圈”中的“好友”更是相互认识,知晓彼此的身份;同时,“晒单”顾客在购物网站或社交网站上的头像、评论、点赞等内容也能反映他们的兴趣爱好,也可表明特定的身份信息。由此可见,顾客“晒单”能够有意无意地呈现出自己的特定身份。那么,现实顾客的这种身份呈现对潜在顾客会产生什么影响,什么样的身份会引发潜在顾客更强的购买意愿,其作用机理是什么,商家又该如何引导顾客“晒单”这种呈现行为,这些问题亟须研究和回答。为此,本文基于社会认同和自我归类理论,探究“晒单”顾客的身份呈现效应及其作用机制,对于电商和社会化商务发展应用具有理论和现实意义。

二、理论基础与文献综述

社会认同关注个人的自我概念在群体之间如何形成,以及人们如何在复杂的社会归类系统中找自己的社会位置[2]。该理论认为,特定群体中的成员关系能够影响成员的态度、行为和情感,人们会用特定的群体特征来界定和评价自己[3],也可通过与典型群体成员的比较来维护和提升自尊[4]。自我归类理论进一步提出,人们会把自己归类为特定社会群体从而获得社会认同[5]。每个人都属于很多社会类别,这些类别可被随时调取出来,一旦外部刺激出现,个人的某种成员身份会被激活,如果与相应情景匹配,那么这种特定身份就能得到相应群体的认同。因此,人们为获得社会认同,会与特定群体的典型成员保持一致或一定程度的相似,这可以为顾客身份呈现效应及其作用机制研究提供理论基础。

相似性效应是社会心理学中一个比较受关注的研究领域。相似性具有不同的维度,比如态度相似[6],人口统计特征相似[7]。还有偶然性相似,如共同生日、出生地等,即使外貌方面相似也具有重要影响,人们更可能与他们穿着同样衣服的人保持一致[8]。国内相似性效应的研究主要从不同的情景、不同主体间的相似性展开。比如,在组织群体中,个体-主管深层相似性感知对员工创新行为具有显著正向影响[9];在并购后的新组织中,领导身份的群体原型典型性会积极影响向上信任,继而促进新组织成员的组织认同[10];在共同内群体中,感知相似性还可以促进群体的心理整合[11];在社会化媒体中,商家与顾客之间的感知相似性会影响顾客信任[12]。在电商博主中,外表吸引、社会吸引、角色相似性等属性能够通过品牌态度影响粉丝购买意愿[13]。这些研究从不同角度证实了相似性的积极作用。但在电商平台中,关于现实顾客与潜在顾客相似性效应的研究还很少。特别是在电商环境中,会出现一种特殊情况,即顾客网购时可能会掩盖身份,不显示或仅显示很有限的身份信息,从而出现身份模糊的现象。但目前关于身份模糊性效应的研究极少,甚至得出了完全相反的结论。David et al.[14]认为,身份模糊会导致一种不相似的推断,其结果是消费者与身份模糊的他人抗争,就像与不相似的他人抗争一样。而Naylor et al.[15]则认为在缺少他人信息的情况下,消费者会根据自我概念来推断模糊性,将自己的个性特征映射到品牌用户上,从而产生积极效果。因此,网购环境中的身份呈现效应到底如何,亟须得到进一步研究和澄清。

此外,关于相似性效应的作用机制,现有研究主要认为是信任[16]、积极情绪[17]在发挥中介作用。这不足以解释网购情境中,消费者的象征性需求如何得到满足。自我-品牌联结是消费者与特定品牌之间存在的一种有意义的个人联结,可以使品牌与个人的自我概念紧密相连[18],是消费者把特定品牌融入其身份,帮助他成为想象中的那种人[19]。参照群体是品牌联想的一种来源,消费者可通过使用成员群体和崇拜群体使用的品牌来界定和培养自我概念[20]。那么,在满足象征性需求的网购情境中,身份的相似性会不会是自我-品牌联结的一种来源,自我-品牌联结会不会是身份相似性效应的另一种中介机制,这些还鲜有研究。

基于上述研究不足,本文研究“晒单”顾客的身份呈现对潜在顾客购买意愿的影响,可能的创新和贡献主要有以下三个方面:首先,提出顾客身份呈现效应和作用机制的理论框架,并进行实证检验;其次,比较“晒单”顾客的不同身份类型对潜在顾客购买意愿的影响,也为身份模糊性效应的争论性研究提供新的证据;最后,丰富自我-品牌联结形成来源和作用边界的研究成果,揭示在线购物环境中潜在顾客如何满足象征性需求的心理路径。

三、研究假设

(一)身份呈现对购买意愿的影响

新型网络媒介具有很强的身份表征和身份识别功能,可以让呈现者被他人感知到以某种身份真实存在于某个地方[21]。根据在线呈现实际和相关研究,本文把被感知的顾客身份按相似性程度分为三种:身份相似、不相似、模糊。身份模糊是指潜在顾客不能感知到现实顾客的身份与自己是相似还是不相似,其身份不能确定。这种情况在电商平台中比较常见,比如一些顾客在晒图或评论过程中掩盖身份,不显示或只显示很少的人口统计信息。

人们易于对那些看起来相似的人表达亲近,并更容易受到具有相似态度的他人吸引和影响[22]。目标市场营销就是依赖于这一思想,认为人们更容易被那些与自己有相似特征的人所做的广告说服[23]。在品牌社群中,那些与潜在顾客身份相似的品牌支持者会大大增强品牌亲和力[24]。在线评论中,人们倾向于采纳那些和他们相似的人的意见[25]。Thakor et al.[26]等研究了不同年龄顾客的影响,发现在场的年老顾客对年轻顾客的态度和光顾意愿具有消极影响。这些研究表明,相似的他人容易被说服,而不相似的他人的意见就会打折扣。因此,可以推断,身份相似比身份不相似引发潜在顾客更强的购买意愿。

网络环境中,常会出现顾客身份不确定,即身份模糊的情形。根据社会归类理论,当人们对其他群体成员一无所知时,会表现出较低程度的喜爱和较低的群体凝聚力感知[27]。此时,身份模糊的顾客无法满足潜在顾客自我提升和减少不确定性的需要。当潜在顾客不能从身份模糊的顾客身上找到与自身相联系的某种特征时,其感知风险会增大,品牌亲和力和产品态度就会下降,从而导致购买意愿降低。因而,可以推断,身份相似比身份模糊引发潜在顾客更强的购买意愿。另外,减少不确定性和模糊性是组织信息处理的两种互补力量[28],信息模糊可能会引起多种相互冲突的解释[29]。顾客身份模糊意味着身份的多样性,其身份可能与潜在顾客相似,也可能不相似;有可能是一部分相似,另一部分不相似。潜在顾客根据对模糊的容忍度以及其他线索,也能形成一定程度的购买意愿,从而高于身份不相似情形引发的购买意愿。因此,可以提出如下假设。

H1:现实顾客的不同身份对潜在顾客购买意愿的影响具有显著差异。

H1a:身份相似比身份不相似引发潜在顾客更强的购买意愿。

H1b:身份相似比身份模糊引发潜在顾客更强的购买意愿。

H1c:身份模糊比身份不相似引发潜在顾客更强的购买意愿。

(二)身份呈现对自我-品牌联结的影响

根据社会认同理论,人们会用特定的群体特征来界定和评价自己,并用这些特征与其他外群体成员进行比较[3]。一个消费者使用某个品牌,就意味着在为这个品牌背书,也就表明这个消费者愿意与使用这个品牌的其他消费者联系在一起[30]。当消费者认为参照群体与特定品牌的关联度很强,品牌典型用户的形象与他们实际或渴望的自我概念相似时,自我-品牌联结就更有可能形成;当消费者感知到成员群体和崇拜群体在使用某个品牌时,消费者会产生更积极的自我-品牌联结[20]。自我与他人微弱的归属关系都能引发积极的品牌评价,在此过程中,潜在顾客会将品牌使用者形象纳入自我,从而使品牌联想与其自我形象连接起来,形成自我-品牌联结[31]。相反,消费者不太可能使用形象与规避群体一致的品牌来构建和表达自我[32]。一般情况下,消费者同那些与规避群体相关联的品牌有较弱的自我-品牌联结[33]。当规避群体大量使用某品牌时,消费者会感到品牌形象与规避群体一致;当成员群体大量使用某品牌时,消费者会感到品牌形象与成员群体一致[34]。显然,成员群体意味着现实顾客与潜在顾客之间的身份在某些方面存在一定程度的相似,而规避群体则意味着一定程度的不相似。因此,现实顾客呈现的不同身份会引发潜在顾客不同的自我-品牌联结,身份相似比不相似引发潜在顾客更强的自我-品牌联结。

在身份模糊情形下,顾客群体同样可能具有多样性,可能是成员群体,也可能是规避群体,或许两者都有,难以形成有凝聚力的参照群体。潜在顾客也不能从模糊性顾客身上找到与自身相联系的某种特征,品牌认同便不易形成,从而导致身份模糊情形引发的自我-品牌联结弱于身份相似情形。但身份模糊的顾客可能是具有相似性身份的成员群体,能够引发一定程度的自我-品牌联结,因而身份模糊情形引发的自我-品牌联结会高于身份不相似情形。综上,可以提出如下假设。

H2:现实顾客的不同身份对潜在顾客自我-品牌联结的影响具有显著差异。

H2a:身份相似比身份不相似引发潜在顾客更强的自我-品牌联结。

H2b:身份相似比身份模糊引发潜在顾客更强的自我-品牌联结。

H2c:身份模糊比身份不相似会引发潜在顾客更强的自我-品牌联结。

(三)自我-品牌联结的中介作用

自我归类理论认为,人们会把自己归类为特定社会群体并努力获得相应社会身份。在品牌购买时,人们会根据品牌含义及其与自我的相关性来选购产品。消费者常常用品牌来构建、强化或表达自我形象,满足社会认同和自我表达的需要[35]。在此过程中,消费者将品牌联想纳入自我,使品牌联想与消费者头脑中的自我形象连接起来。因此,特定的品牌产品与具有特定身份的消费群体紧密联系在一起,消费群体的身份特征就成为特定品牌的一种联想。品牌通过品牌价值和联想,可以帮助消费者阐明自我概念以及与他人的关系,从而形成消费者-品牌关系[36]。当一个人认同品牌并把品牌与自我建构联系起来时,就会形成一种强有力的自我-品牌联结,它能够用于满足心理需要,强化身份,并能把自己与他人联系起来[37,19]。人们可以通过品牌的使用来区分自己与他人,因为自我-品牌联结能够满足他们与特定社会群体保持一致的需求[38]。消费者偏爱那些品牌形象与其自我概念一致的品牌[39],这种一致性程度越高,消费者就越会产生更积极的情感,购买意愿也会越高[40]。因此,现实顾客在线呈现的身份相似性,可以帮助潜在顾客认识不同群体的特征,并启动社会认同和自我归类过程,通过群体特征来获得相应的群体身份,从而对潜在顾客产生重要影响。我们认为,现实顾客呈现的不同身份,会引发潜在顾客不同的自我-品牌联结,进而产生不同的购买意愿,即自我-品牌联结在身份呈现对购买意愿的影响中起到中介作用。因而,可以提出如下假设。

H3:自我-品牌联结在身份呈现对顾客购买意愿的影响中具有中介作用。

(四)产品知识的调节作用

产品知识是消费者在面临产品选择时可以依据的有关知识,包括主观知识、客观知识和先前经验三方面。消费者购买决策所需线索可分为内部线索和外部线索。内部线索是指产品本身具备的物理特征信息,如材质、性能;外部线索则是指与产品相关的信息,但并不是物理产品的一部分,如价格、包装、原产地以及其他可以影响消费者选择的间接信息。在购物过程中,内部线索和外部线索共同影响消费者的购买决策[41]。自我-品牌联结是消费者与给定品牌之间一种有意义的个人联结,与消费者的品牌联想和自我概念有关,显然是一种间接的外部线索。当内部线索缺失时,由于外部线索相对比较容易获得,消费者在消费选择过程中会启动外部线索来进行决策[42]。所以,当产品本身的知识缺乏时,消费者可以依靠自身与产品有关的外部线索,而不依赖内部线索来进行决策,即在产品本身的知识较少的情况下,自我-品牌联结发挥的作用会更强。当产品本身的知识丰富时,消费者不再主要依靠自我-品牌联结这种外部线索,而会根据自己丰富的产品知识来判定产品属性和作出消费决策,即自我-品牌联结的作用会被削弱。比如,当人们看到自己欣赏并认同的人使用某种产品,感觉很好时,可能会产生较强的自我-品牌联结,进而产生较强的购买意愿;但当他们对这种产品比较了解,知晓很多产品知识时,这种自我-品牌联结对购买意愿的影响就会弱化。因此,可以提出如下假设。

H4:产品知识会削弱自我-品牌联结对购买意愿的积极影响,即相对于产品知识较丰富的情形,当产品知识较缺乏时,自我-品牌联结对购买意愿的正向影响较强。

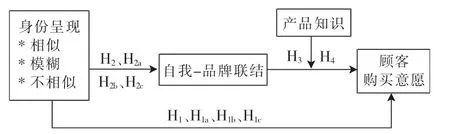

基于以上研究假设,本文提出如图1 所示的研究框架,并通过两项情景实验来进行实证检验。实验一研究身份呈现效应及自我-品牌联结的中介作用,实验二研究产品知识的调节作用。在正式实验之前,均设计了前测问卷进行预测试,对问卷、量表、实验样品、实验情景的文本进行检验和完善,为正式研究奠定基础。

图1 研究框架

四、实验一:身份呈现主效应及自我-品牌联结的中介作用

(一)实验设计

实验采用单因子简单组间设计,把所有被试随机分为三组:身份相似组、模糊组和不相似组。三种身份相似性的操作均用一段描述身份的文字来刺激,借鉴Croson et al.[43]操纵相似性的方法,结合相似性的维度,从年龄、外表、兴趣爱好、风格品味等方面进行身份相似性的描写。为了让被访者更容易感受到相似或不相似,每一个相似或不相似的方面都分开表达,如“年龄相近(不相近)、外表相似(不相似)、兴趣爱好相同(不相同)、风格品味也都很相似(不相似)”。在身份相似或不相似操纵文字中,注明“他(她)们是(不是)您认同或希望成为的那种类型的人”。由于身份模糊是指身份不能识别,其他顾客不能看出任何他们想知道的个人特征,所以,对其操纵则说明“这些消费者没有表露任何身份信息,所以您不知道L 牌外套消费者的具体身份”。在购物情景设置中,以“品牌外套”作为刺激物,因为外套是一种具有社会象征含义的产品,消费者会根据结合消费群体的年龄、性别、阶层、品味等社会身份来选择。

以下两方面的因素可能会影响本研究的实验结果,需要进行控制。一是实验情景设置中,消费者欲购买的产品的属性特征,如产品价格、质量、品牌名称等;二是被试的特征,如性别、职业、是否具有网购经验以及自我认同感和社会化程度等。为消除价格的影响,本研究不标具体价格,而说明“价格符合您的预算”;为消除产品质量好坏的影响,情景中说明“产品的质量没有问题,都是好评”。另外,考虑到使用真实的品牌名称容易产生品牌联想,还可能带来一些复杂的干扰因素,所以我们采用了以字母“L”来代替品牌名称的方式。针对被试的特征,本研究以大学生为被试,设置实验情景“为适应季节变换和社交活动的需要,你打算购买一件品牌外套”,并尽量使男、女样本比例相当,并排除没有网购经历的被试。同时,考虑到被试自我认同感的不同,有些具有自我验证目标,有些具有自我提升目标,为尽量避免不同自我认同感、不同自我目标特性干扰相似性效应,在相似性操纵时,还补充说明产品的呈现者“是(不是)您认同或希望成为的那种类型的人”。

(二)实验过程

研究选取大学生作为被试,样本被随机分配到三个小组,他们均被告知假如自己需要购买一款品牌外套,正在某网络零售平台上购物,对品牌产品的态度及购买意愿完全取决于自己。研究人员根据被试所在组别,给他们提供与所在组别相对应的身份类型介绍文本。介绍文本均由网购背景和身份类型两部分构成。网购背景设置的文本相同,均是“想象一下,为了适应季节变换和社交活动的需要,你打算购买一件品牌外套。现在你正在某网络零售平台搜寻适合自己的产品,这时您对L 牌的一款外套产生初步兴趣,已了解到产品价格符合您的预算,产品的质量没有问题,都是好评。在做出购买决策之前,您通过网络,发现其他已经购买L 牌外套的消费者身份具有如下特征”。身份相似、模糊、不相似三个组的身份类型设置文本分别是:(1)相似组为“整体来看,这些消费者和你年龄相近、外表相似、兴趣爱好相同、风格品味也都很相似,他(她)们是您认同或希望成为的那种类型的人”;(2)模糊组为“整体来看,这些消费者由于没有表露任何身份信息,所以您不知道L 牌外套消费者的具体身份”;(3)不相似组为“整体来看,这些消费者和你年龄、外表差异较大,兴趣爱好不相同、风格品味也不相同,他(她)们不是您认同,也不是你想成为的那种类型的人”。

被试看完评论后,被要求填写相似性、自我-品牌联结和购买意愿量表,均采用7 点李克特量表。感知身份相似性测量参照Ames[44]的做法,共2 条语句,分别为:(1)您觉得自己与这种品牌产品的消费者有多相似? (1 表示表示一点也不相似;7 表示完全相似);(2)您认为自己与这种品牌产品的消费者属于同一社会群体或同一类型的人(1 表示完全不同意;7 表示完全同意,以下同)。

自我-品牌联结测量参照Escalas et al.[20]开发的量表。在进行预测试时发现有两个问项并不适合于本研究,语句难度偏大。预测试的数据分析,也表明在删除这两个语项后Cronbach'α 有所提高。为此我们对原量表进行了删除和修订,由原来的7 个语项调整为以下5 个语项:(1)**品牌产品非常适合您的身份;(2)**品牌产品反映了你是什么人;(3)**品牌产品可以帮助您成为您想成为的那类人;(4)您认为**品牌产品反映了您自己想要的形象,或者您想展示给别人的形象;(5)您认为可以通过使用**品牌产品来向别人展示您是什么样的人。购买意愿量表参照Hensel et al.[45]的做法,由2 个题项构成,具体如下:(1)您愿意试用这种产品;(2)您很可能会购买这种产品。最后是有关被试的背景信息,包括性别、年龄、学历、职业、收入、有无网购经历等。本实验在湖北某高校招募188 名被试,剔除回答前后矛盾、缺失值较多等无效问卷,最终确认175份有效问卷(男=86,女=89)。

(三)操控检验

在进行操控性检验之前,首先检验了顾客身份相似性、自我-品牌联结、购买意愿三个变量的信度,结果显示:身份相似性的Cronbach'α 为0.801,自我-品牌联结的Cronbach'α 为0.784,购买意愿的Cronbach'α 为0.897,说明量表具有较高的信度。然后对顾客身份相似性的三种文字刺激进行检验,相似性测量问项有两个,分别为“您觉得自己与这种品牌产品的消费者有多相似?”“您认为自己与这种品牌产品的消费者属于同一社会群体(或同一类型)的人”。检验数据显示,在相似组,相似性测量的均值为M相似=4.72 与中位数4 相比有显著差异,这说明相似组文字刺激被感知为相似,符合本组要求。在模糊组,相似性测量的均值为M模糊=3.89,与中位数4 相比有显著差异,这说明模糊组文字刺激被感知为模糊,符合本组要求。在不相似性组,相似性测量的均值为M不相似=1.89,与中位数4 相比有显著差异,这说明不相似组文字刺激被感知为不相似,符合本组要求。综上所述,身份呈现的三种类型操控成功。

(四)假设检验

1.身份呈现对购买意愿影响的检验。运用单因素方差分析检验身份呈现对购买意愿影响的主效应,结果如图2 所示。数据表明,身份呈现的不同水平对潜在顾客购买意愿的影响具有显著差异(F=59.751,P=0.000 <0.05)。两两组间比较显示,相似组引发的购买意愿显著高于与不相似组,组间均值差异为2.115(P=0.000<0.05);模糊组引发的购买意愿显著高于不相似组,组间均值差异为2.223(P=0.000<0.05);相似组与模糊组引发的购买意愿没有显著差异,组间均值差异为-0.107(P=0.886>0.05)。因此,H1、H1a和H1c得到支持,而H1b则拒绝。

图2 身份呈现对购买意愿影响的组间比较

2.身份呈现对自我-品牌联结影响的检验。采用单因素方差分析对三个组的自我-品牌联结差异进行检验,结果如图3 所示。数据表明,身份呈现的不同水平对潜在顾客自我-品牌联结的影响具有显著差异(F=22.962,P=0.000<0.05)。两两组间差异比较表明,相似组引发的自我-品牌联结显著高于不相似组,组间均值差异为1.179(P=0.000 <0.05);模糊组引发的自我-品牌联结显著高于不相似组,组间均值差异为1.034(P=0.000<0.05);而相似组与模糊组的自我-品牌联结没有显著性差异,组间均值差异为0.145(P=0.721>0. 05)。因此,H2、H2a和H2c得到支持,而H2b则拒绝。

图3 身份呈现对自我-品牌联结影响的组间比较

3.自我-品牌联结的中介效应检验。既然身份呈现对购买意愿具有显著影响,而自我-品牌联结受到身份呈现的影响。那么,自我-品牌联结会不会在身份呈现与购买意愿间起到中介作用呢? 本研究按照Zhao et al.[46]提出的中介检验程序,运用PROCESS 插件,采用Bootstrap 法进行中介效应检验,模型选择4、样本大小为5 000、取样方法设定为有偏差校正的非参数百分位法、置信度为95%,运行结果如表1 所示。数据显示,自我-品牌联结在身份呈现和购买意愿之间的中介效应(X-M-Y)对应的95%的置信区间[0.091 3,0.280 6]不包含0,说明自我-品牌联结的中介效应显著;身份呈现对购买意愿的直接效应(X-Y)对应的95%的置信区间[0.358 4,0.610 7]不包含0,说明身份呈现对购买意愿的直接效应也显著。因此,自我-品牌联结部分中介于身份呈现对顾客购买意愿的影响,H3得到支持。

表1 自我-品牌联结在身份呈现和购买意愿之间的中介效应

五、实验二:产品知识的调节作用

(一)实验设计

为探讨产品知识的调节作用,本实验采用2(自我-品牌联结:强Vs.弱)×2(产品知识:高Vs.低)双因子组间设计,把所有被试分成四组。本实验中的样品采用智能手环,它的风格相对统一,且常用于日常生活中,也具有一定的象征价值。为了提高被试对测试样品的认知,同时也为了刺激产生自我-品牌联结,本实验采用真实的小米品牌智能手环作为刺激物。调查问卷的字体、排版等仿照购物网站进行设计。在问卷调查之前,对小米手环的图片、产品参数及功能进行介绍。在被试了解刺激物之后,直接对各变量进行测量。对自我-品牌联结和产品知识的分组采用均值作为阈值。样本均值高于阈值的为高产品知识组,低于阈值的为低产品知识组。同样方法得到强自我-品牌联结组和弱自我-品牌联结组。这样所有样本分为自我品牌联结(强、弱)和产品知识(高、低)四个组,再通过双因子方差分析,对产品知识的调节作用进行检验。

(二)实验过程

实验共有190 名广东某高校的本科生参与到实验中。实验流程为:先由研究人员说明研究目的、意义和程序,并告知被试每人将得到一份价值8 元左右的赠品,然后将每一位实验被试随机分配到高产品知识组和低产品知识组。所有被试被呈现在一个类似于在线购物网站产品介绍的文本前,尽量模拟真实场景,文本中提供产品图片,以及产品参数、产品评分、网店评分等信息。被试阅读完相应材料后,被要求依次回答自我-品牌联结、产品知识、购买意愿、个人人口统计特征等题项。自我-品牌联结、购买意愿的测量题项与实验一中的量表一致,产品知识量表参照郝媛媛[47]的做法,主要有四条语句构成:(1)我在**这类产品方面知识丰富;(2)我对购买**这类产品经验丰富;(3)我对**这类产品非常了解;(4)我对**这类产品是行家。最终回收190 份问卷,剔除回答前后矛盾、缺失值太多等无效问卷,得到有效问卷178 份(男=86,女=92)。

(三)操控检验

在进行操控性检验之前,测量了自我-品牌联结、产品知识、购买意愿三个变量的信度,结果显示:自我-品牌联结的Cronbach'α 为0.870,产品知识的Cronbach'α 为0.918,购买意愿的Cronbach'α为0.767,说明量表具有较高的信度。运用独立样本T 检验来分别检验自我-品牌联结和产品知识的操控效果,得到表2 和表3。

表2 自我-品牌联结操控T 检验结果

表3 产品知识操控T 检验结果

以上数据表明,在0.05 的显著水平下,自我-品牌联结强弱具有显著差异,产品知识高低具有显著差异,说明本研究对自我-品牌联结强弱分组和产品知识高低分组的操控成功。

(四)假设检验

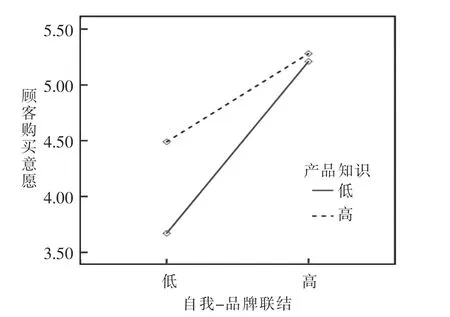

采用双因素方差分析来检验产品知识的调节作用,结果见表4 和图4。从表4 发现,自我-品牌联结强弱对购买意愿具有显著影响(F=56.924,P=0.000),产品知识高低对购买意愿具有显著影响(F=8.034,P=0.004<0.05)。自我-品牌联结与产品知识对购买意愿具有显著的交互效应(F=5.894,P=0.016<0.05)。从图4 产品知识的调节作用效果可以看出,自我-品牌联结与购买意愿呈正相关关系,但两条直线明显不平行,说明自我-品牌联结与产品知识之间存在交互效应。可以看出,高产品知识比低产品知识情景下所表现出来的斜线较为平缓,说明产品知识会削弱自我-品牌联结对购买意愿的积极影响,即相对于产品知识较丰富的情形,当产品知识匮乏时,自我-品牌联结对购买意愿的正向影响较强。因而,假设H4得到支持。

表4 产品知识调节效应方差分析结果

图4 产品知识的调节作用效果

六、结论与启示

(一)研究结论

第一,“晒单”顾客的身份呈现效应显著。现实顾客身份呈现的相似性类型对潜在顾客的自我-品牌联结和购买意愿具有显著差异。身份相似和身份模糊引发的自我-品牌联结度和购买意愿均显著高于身份不相似情形。而身份相似与身份模糊引发的自我-品牌联结度和购买意愿没有显著差异。

第二,自我-品牌联结在顾客身份呈现对潜在顾客购买意愿的影响中起中介作用。研究表明,身份呈现影响自我-品牌联结的产生,自我-品牌联结正向影响购买意愿,自我-品牌联结部分中介于身份呈现对购买意愿的影响。身份相似和身份模糊的顾客比身份不相似的顾客能够引发潜在顾客更强的自我-品牌联结,从而导致更高的购买意愿。

第三,产品知识在自我-品牌联结对购买意愿的影响中起到调节作用。产品知识会削弱自我-品牌联结对购买意愿的积极影响,即相对于产品知识较丰富的情形,当产品知识匮乏时,自我-品牌联结对购买意愿的正向影响更强。

(二)理论贡献

第一,探讨了“晒单”顾客身份呈现对潜在顾客购买意愿的影响机制,丰富了顾客身份相似性效应、自我-品牌联结形成来源的研究成果。一方面,其他顾客身份的相似性正向影响自我-品牌联结,丰富了自我-品牌联结形成来源的研究成果。另一方面,自我-品牌联结在身份相似性对购买意愿的影响中起部分中介作用,说明自我-品牌联结是身份相似性效应的一个中介变量。这区别于以往的文献,认为是身份相似性效应是因为产生了积极情绪和互动意愿,导致共同性推断,从而建立信任。本研究对现有文献是一个丰富和补充。

第二,本文把现实顾客呈现的身份分为三种类型:相似、不相似和模糊。比较了其对自我-品牌联结和购买意愿影响的大小,发现身份相似和身份模糊引发的自我-品牌联结和购买意愿显著高于不相似情形。而在身份相似与身份模糊之间没有显著差异。这一结果不同于以前David 等的研究结论,认为身份模糊情形会导致被忽略或打折扣的观点,而与Naylor 等的研究结果保持一致。这可能是由于在身份模糊情景下,潜在顾客进行自我参照产生的结果。在自我参照过程中,个人把信息与自我相联系,可提升信息加工程度,从而导致对产品具有更积极的态度。因而,本研究在身份模糊性效应这个有争论的研究领域,提供了中国文化背景下的新证据。

第三,明确了顾客身份呈现效应的用户边界,即现实顾客的身份呈现对知识丰富的潜在消费群体影响不强。

第四,揭示了在线购物环境中,消费者如何满足自身对产品象征性需求的心理路径,即通过他人的身份呈现来甄别所购产品是否与自我概念和身份相符。

(三)管理启示

首先,商家需鼓励和引导恰当顾客在“晒单”时呈现相似或模糊性身份,以强化潜在顾客的自我-品牌联结,从而提高其购买意愿。由于身份相似和身份模糊引发的自我-品牌联结度显著高于不相似情形,而身份相似与身份模糊引发的自我-品牌联结度没有显著差异。因此,企业可以更多地鼓励引导与目标市场身份相似或身份模糊的顾客进行有效的在线呈现。相反,要对身份不相似顾客的产品呈现进行有效的监控和管理,比如仅为通过身份验证的消费者开通和提供呈现其个人图片和身份信息的功能。

其次,在不能得到相似性顾客进行在线呈现的情况下,对顾客身份进行模糊化处理,不失为一种好的策略,因为身份相似与身份模糊引发几乎相同的自我-品牌联结。这可能是由于在身份模糊情景下,潜在顾客进行自我参照产生的结果。例如,某知名特卖电商,其购物网站上一度很多商品都没有提供其他顾客身份方面的信息。但身份模糊化处理也可能会导致退货的风险,比如一个年轻消费者可能购买了中老年人穿的外套。所以,商家需权衡处理。

最后,根据用户的相似性,建立和管理亚文化社群。“物以类聚、人以群分”,消费者分布在具有不同特征的亚文化社群中,但同一个亚文化社群具有某些共同特征,如相同的爱好、利益、品味、目标等,社群成员相互感染,从而形成一种凝聚力和文化力。因此,企业要研究客户群,掌握客户资料,挖掘消费者的共同点和差异点,通过组建不同的亚文化社群或者消费者圈子,来建立一种和品牌产品相关的共同价值观,充分挖掘和利用共同喜好,从而更好地对品牌产品的诉求点进行定位和传播。

(四)研究局限与展望

本文也存在一些局限,未来可考虑在以下方面做进一步研究。首先是样本选择的局限。本文选择的被试都是在校大学生,他们虽然是网购的主力军,具有一定的代表性,但毕竟社会化程度不高,对象征性需求的理解可能还不深。因此,未来研究可扩大样本范围,选择社会人群。其次,在身份呈现对潜在顾客产生影响的过程中,不同性格心理特质的顾客可能会有不同的反应,也即身份呈现效应除了产品知识外,可能还存在着其他的作用边界,所以未来可引入新的调节变量。比如,在身份呈现对自我-品牌联结的影响过程中,可能存在自我建构等调节变量,这有待进一步探讨。