困难入路的Stanford B型胸主动脉夹层1例

2022-09-20魏森,朱健

魏 森,朱 健

昆山市第一人民医院血管外科,江苏 苏州 215300

主动脉夹层是一种严重危及患者生命的疾病,按照Stanford分型分为Stanford A型与Stanford B型。目前,胸主动脉腔内修复术(thoracic endovascular aortic repair,TEVAR)已成为Stanford B型主动脉夹层的一线治疗方案,具有安全、有效、创伤小、恢复快等优点[1]。随着TEVAR的广泛开展,手术相关的技术细节与各种并发症也越来越受到手术操作者的重视[2-4]。TEVAR良好疗效的保证需要术前精确的评估、术中精细的操作及术后定期的随访,而入路的建立是手术成功的第一步。目前,TEVAR常用的入路血管为股总动脉,但是,在少数情况下,若主动脉覆膜支架的输送系统无法顺利通过股总动脉,则需要及时改变入路以保证TEVAR的顺利进行。现报道1例困难入路的Stanford B型胸主动脉夹层患者的诊疗过程。

1 病历资料

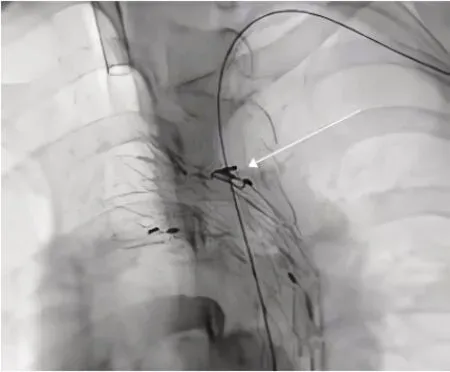

患者女性,31岁,因“突发胸背部撕裂样疼痛1个小时余”入院。既往高血压病史5年,未规律服药,血压控制不佳。急诊主动脉计算机体层血管成像(computed tomography angiography,CTA)检查结果显示Stanford B型主动脉夹层,左锁骨下动脉受到累及,肠系膜上动脉、右肾动脉真腔供血,左肾动脉真假腔供血,夹层累及左髂总动脉,真腔受压变小。临床诊断:主动脉夹层(Stanford B型),高血压。入院后绝对卧床、控制性降压、对症止痛,两周后行主动脉夹层腔内修复术。术前复查的主动脉CTA检查结果与入院时相比,病情无明显进展。术前CTA检查结果提示患者左锁骨下动脉、左髂动脉受到累及,分别经右股总动脉、左肱动脉穿刺入路,行主动脉夹层腔内修复术,并于左锁骨下动脉做1个单开窗行腔内修复术。手术过程:全身麻醉后,右侧股总动脉穿刺成功并预置两把6 F血管缝合器,根据术前CTA数据于体外将胸主动脉覆膜支架系统释放并做1个开窗,于“窗口”周围缝一个弹簧圈(14 mm×300 mm)作为标记。将支架重新装入输送系统备用,先置入16 F鞘,鞘管上行阻力大,撤去鞘芯后造影检查结果显示髂外动脉明显弹性回缩。术中考虑若将外径为24 F的支架输送系统经股总动脉置入,股总动脉及髂外动脉损伤风险较大,因此,改为经腹膜外髂总动脉入路(图1),显露右髂总动脉后,成功将支架输送系统送入主动脉弓部。经导管造影明确弓上三分支的位置,将支架紧贴左颈总动脉开口释放,经左肱动脉入路超选支架开窗处(图2),超选成功后置入一枚8 mm×50 mm血管内肝素涂层覆膜支架。造影检查见主动脉夹层近端破口及左锁骨下动脉夹层被完全覆盖,弓上三分支显影良好,于是撤去导管导丝,关闭右髂总动脉穿刺点,逐层缝合腹壁。术后1周患者顺利出院,术后3个月时来院随访行CTA检查见支架形态良好,夹层假腔部分血栓化(图3)。

图1 经腹膜外入路穿刺右髂总动脉

图2 经左肱动脉入路超选支架开窗处

图3 CTA影像图

2 讨论

主动脉夹层腔内修复术的常规入路为股总动脉,与股动脉切开入路相比,预置血管缝合器创伤小,并且节约手术时间,入路相关并发症较少[5-7]。本例患者为年轻女性,入路血管管腔内无动脉硬化斑块,术前考虑年轻患者血管弹性较好,预估外径24 F(直径约7.92 mm)的胸主动脉覆膜支架系统可以顺利通过直径6.5 mm的入路血管,因此选择经股总动脉入路,预置两把血管缝合器。但是,术中经股总动脉入路预先尝试置入16 F鞘(直径约5.33 mm)时阻力极大,撤去鞘芯后血管弹性明显回缩,考虑到支架输送系统的外径更粗(24 F),容易损伤股总动脉和髂外动脉,于是改为经腹膜外髂总动脉入路。关于探讨Stanford B型主动脉夹层腔内修复术入路的文献并不多,可能意味着手术操作者在此处遇到的困难较少。关于探讨腹主动脉腔内修复术入路的文献相对较多,对此同样有借鉴意义,总结为以下3点[8-10]:(1)局部动脉硬化、狭窄,可预先行球囊血管成形术。(2)当髂外动脉和股总动脉长段狭窄、严重钙化时可选择经腹膜外切开髂总动脉入路。(3)有明显扭曲、成角,通过超硬导丝纠正、经肱动脉导丝牵引或腹膜外入路。以上方法对于高龄、动脉硬化严重的患者较为适合,但是对于年轻、血管纤细的患者,手术操作者在术前评估时应更加重视,本例患者术中若强行跟进主动脉支架输送系统,可能会导致入路血管的严重损伤,因此,最终改为经腹膜外髂总动脉入路。

本病例术中穿刺入路遇到困难而及时改变手术方式,保证了手术安全顺利进行。随着手术器械的改进,若支架输送系统的外径可以更小,顺应性更好,主动脉夹层全腔内治疗的适应证将得到拓展,困难入路将会变得不再“困难”,同时开放手术的基本技能仍至关重要。