数字金融与企业创新产出

——基于民营上市公司逆向混改的调节效应

2022-09-19教授

王 平(教授),王 凯

一、引言

经过改革开放40 余年的快速发展,我国经济总量实现了大幅度、跨越式提升,成为世界第二大经济体,但同时也面临着“跨越中等收入陷阱”等需要提升经济发展质量的新问题。创新则是推动我国经济结构转型、换挡增速,实现经济高质量发展的关键驱动力。在“十四五”规划中,国家进一步明确了创新在我国现代化建设中的核心地位。这不仅体现了创新在我国经济发展中的重要性,更凸显了创新发展的迫切性。民营企业是我国经济发展中最具活力、最具能动性和积极性的企业组织,其创新能力的高低在某种程度上代表着我国企业整体创新水平的高低。而提升民营企业主体的创新能力,不仅需要强化民营企业自身的创新意愿,更需要完善宏观金融体系,从而更好地服务实体经济创新。但是长期以来,我国传统金融存在资源错配、效率低下、成本较高等缺点[1],金融错配和信贷歧视限制了微观企业的创新[2]。

近年来,为破解传统金融难题,中国政府积极倡导云计算、人工智能等数字技术与金融业相互结合,大力推进数字金融的发展。缓解民营企业融资约束、促进创新产出是我国数字金融服务微观企业的重要功能定位,所以数字金融成为解决传统金融体系问题的重要抓手。因此,积极发挥数字金融在民营企业创新产出中的作用,对于深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力、促进我国经济高质量发展具有重要意义。

现有文献对企业创新影响因素的探讨主要集中在微观和宏观两个层面。在微观层面,企业规模[3]、高管股权激励和薪酬激励[4,5]、融资约束[6]、股权结构[4]等都被认为是影响企业创新的重要因素。在宏观层面,有研究认为,知识产权保护作为正式制度,不仅对创新具有事前激励的效果,而且具有信号传递作用,能够降低信息不对称,从而促进企业开展创新活动[7];社会信任作为一种非正式制度,对正式制度具有替代效应,有助于借贷双方的融资交流,缓解融资约束,从而促进企业创新产出[8]。还有部分学者研究了中观层面市场竞争对企业创新的影响,认为垄断企业为了维持其市场地位,会产生持续的创新动力[9]。

但现有研究还存在以下不足:一是大量学者从宏观、微观层面探讨了企业创新的影响因素,但对中观层面金融发展影响创新产出的研究较少,特别是:在数字经济时代普惠金融如何影响微观企业创新产出行为?其后果是什么?这些问题还有待进一步探讨。二是已有文献探讨了外部因素对数字金融与创新产出之间关系的影响,但对内部因素的关注较少。公司治理水平是影响企业行为不可忽视的内部因素[10],吸收国有资本参股的逆向混改是改善民营企业公司治理水平的直接手段,不仅会影响民营企业融资,还会影响其创新策略[11],进而对数字金融与创新产出之间的关系产生重要影响。

基于此,本文以2013 ~2020年我国沪深A股上市民营企业为样本,实证检验数字金融与创新产出的关系,以及民营企业逆向混改对数字金融与创新产出之间关系的调节效应,并进一步探讨不同区域、行业、高管背景对民营企业逆向混改调节效应的影响。研究结论将丰富中观层面数字金融对创新产出影响的经验证据,同时为民营企业吸收国有资本逆向混改这一政策效果提供理论依据。

二、理论分析与研究假设

(一)数字金融与创新产出

受产权性质、外部环境等诸多因素的影响,信息不对称和融资约束成为制约民营企业创新发展的重要因素[12]。大数据、人工智能、云计算等数字技术改变了我国传统金融生态,数字金融的发展可能成为破解民营企业融资困难、信息不对称,从而突破创新产出制约的一条可行路径。

数字金融可以通过缓解融资约束促进民营企业创新产出增加。第一,数字金融扩宽了融资渠道,为民营企业提供了更多的资金来源。数字金融具有普惠性、包容性、开放性等特点,降低了传统金融机构的服务门槛,使得民营企业以及中小企业能够享受到更多的金融服务[13]。数字金融通过广泛吸收传统金融市场上分布不均、资金额度较小但数量庞大的小规模投资者,突破了传统金融体系因吸收此类投资者资金的成本高、难度大、效率低而放弃吸收此类投资者资金的困境[14,15],增加了企业的融资渠道,从而能够促进民营企业的创新产出增加。第二,数字金融提高了融资效率,为企业提供了更便捷的资金服务。人工智能等数字技术为金融体系孕育了更新的融资模式,简化了融资手续,开创了新型金融服务业务,克服了传统金融机构服务模式效率低、成本高的弊端[2]。数字金融提高了金融服务的效率,使得融资方和投资方更快达成合作,为民营企业提供资金服务,从而促进民营企业创新产出增加。第三,数字金融为民营企业创造了更多、更便捷的融资渠道,注入了更多资金,从而能够缓解金融错配。基于大数据等先进技术的数字金融,不仅弥补了传统金融机构在信息收集、整理方面的不足,而且使得个人、企业、行业的信息快速匹配,以优化资源配置,减少金融错配[2],从而缓解民营企业融资约束,促进民营企业创新产出增加。

数字金融可以通过降低信息不对称来缓解融资约束,进而促进民营企业创新产出增加。首先,依靠大数据、人工智能等数字技术,数字金融能够快速实现信息的筛选和整理,为民营企业提供更为客观的风险评估报告[16]。客观、公正的风险评估能为民营企业投资者提供更多的企业信息,方便其了解企业的经营情况,从而降低外部人员和企业之间的信息不对称,缓解融资约束。其次,在数字金融的帮助下,外部投资者能依靠数字技术更好地分析企业的创新活动,实时掌握企业的创新进展,极大地降低传统创新活动的信息不对称,从而促进民营企业创新产出增加。最后,利润最大化是民营企业的目标,企业可能因为厌恶创新风险而导致对创新的投入有限。数字金融利用其信息处理能力,对企业现有资源和风险进行实时分析,帮助企业定位最合适的创新活动,从而避免创新可能存在的高风险与低收益,提高民营企业创新效率。

企业创新产出能够反映企业创新质量,企业创新产出分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利。其中,实用新型专利和外观设计专利有可能是企业为了迎合政府政策、补贴或优惠而申请的创新成果,是一种策略性创新[17]。根据《专利法》和现有研究,发明专利具有更高的含金量和原创性,可以视为企业的高质量创新产出,即突破式创新产出[18]。突破式创新产出是企业的实质性创新成果,更能反映企业创新产出的质量。数字金融通过缓解融资约束,降低信息不对称,提高融资效率,扩宽融资渠道,吸引更多投资者,从而能促进民营企业创新产出以及其突破式创新产出。基于此,本文提出以下假设:

H1a:数字金融能够促进民营企业创新产出的增加。

H1b:数字金融能够促进民营企业突破式创新产出的增加。

(二)民营企业逆向混改的调节效应

管理层是创新活动的决策者和推动者,对企业创新具有直接影响[19]。

首先,混合所有制改革作为调整股权结构的重要手段,能够改变管理层竞争机制,提高公司治理水平[10]。吸收国有资本参股的逆向混改,则是民营企业混合所有制改革的主要表现形式。逆向混改引入的国有股权具有信号传递作用,如果国有资本参股了某一企业,投资者会认为这是一种积极信号,进而更加信任该企业,有助于企业获得更多的外部融资[20]。对于民营企业而言,国有股权的促进效应更为明显[21]。逆向混改给民营企业引入了国有股东,国有股东对政府深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力的战略意图和目的会产生积极影响,从而会重视数字金融对微观企业行为的影响。

其次,由于创新活动风险高、投入力度大,民营企业管理层的创新意愿不强[11]。根据信号传递理论,逆向混改引入国有股东时就传递了一个积极信号。一方面,国有股东对于政府的宏观战略意图更清楚,且执行力强,会坚定不移地推进民营企业的数字化转型,推动数字金融对微观企业行为的影响;另一方面,国有资本参股给予了金融机构更大的信心,因为其侧面反映出企业创新活动得到了政府的支持,具有发展潜力[22]。吸收国有股权的逆向混改行为给民营企业提供了隐形的担保,从而能够吸引更多金融机构的投资,缓解融资约束和减少信贷歧视。因此,如果数字金融可以促进民营企业创新产出和突破式创新产出,即在H1a和H1b成立的情况下,逆向混改可以对数字金融与民营企业创新产出之间的关系起到“锦上添花”的作用。此外,民营企业逆向混改吸收的国有股东更希望其能扎根关键技术,提高创新质量,从而促进更有技术水平的突破式创新产出。基于此,本文提出以下假设:

H2a:民营企业逆向混改正向调节了数字金融与创新产出之间的关系。

H2b:民营企业逆向混改正向调节了数字金融与突破式创新产出之间的关系。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

考虑到2013年党中央首次提出“积极发展混合所有制经济”,本文以2013 ~2020 年沪深A 股民营上市公司为样本,并剔除其中的ST、*ST、数据异常、金融类和三年之内上市的公司。本文所使用的数据均来源于CNRDS 和CSMAR 数据库,为避免极端值的影响,对所有连续变量进行了上下1%的缩尾处理。

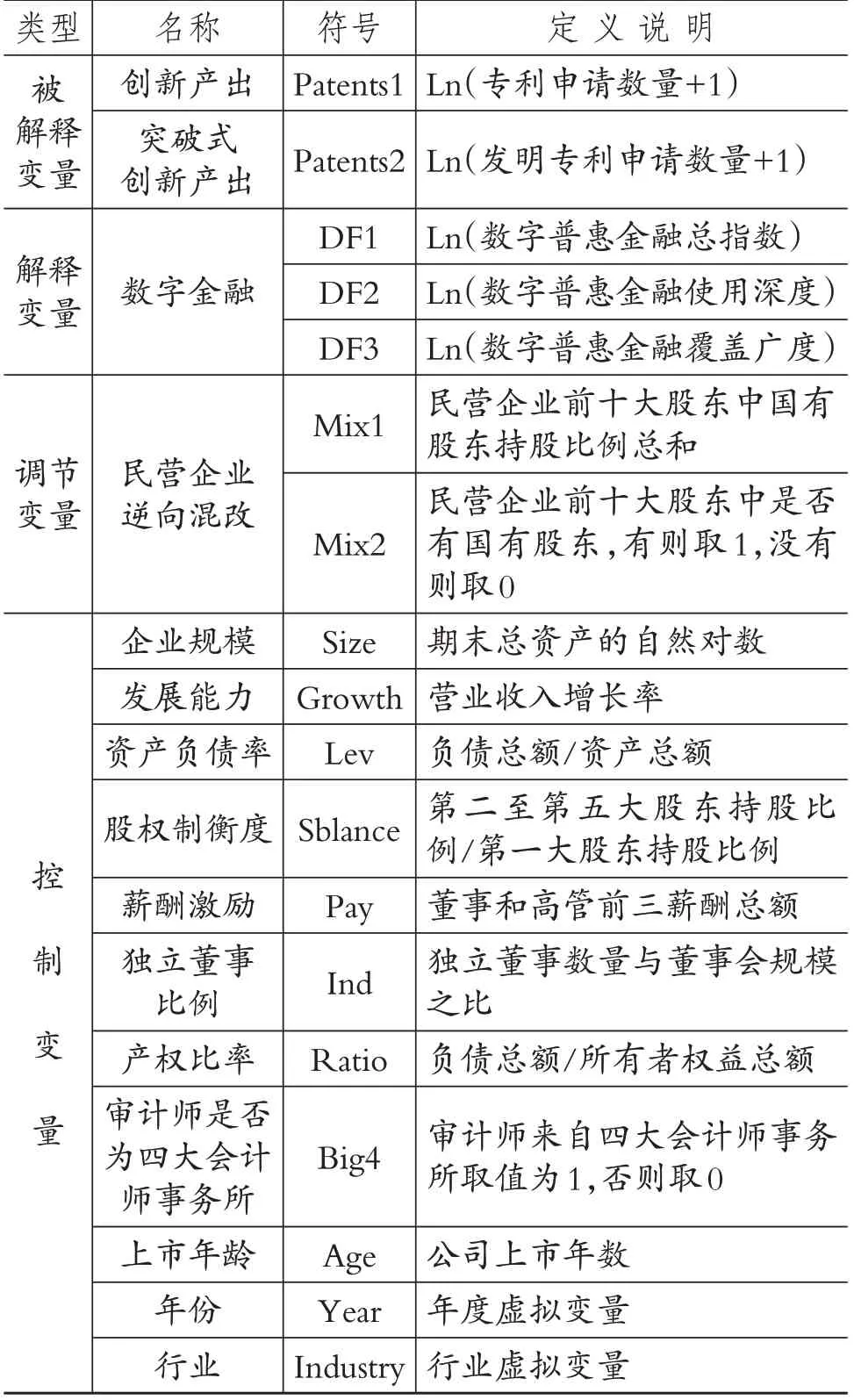

(二)变量定义

1. 被解释变量:创新产出(Patents1)与突破式创新产出(Patents2)。前文已述及,创新产出是发明专利、实用新型专利和外观设计专利的总和,因此本文用三类专利申请数量的总和衡量企业创新产出。对于突破式创新产出,现有研究主要利用问卷调查法、专利引用法及发明专利申请数量法等三种常见的方法进行度量,但问卷调查法存在较多的主观成分,专利引用法也存在我国企业专利引用数量普遍过低的问题[23-25]。在三类专利申请中,发明专利的申请更加注重创新性和新颖性,一般认为其能反映企业创新产出的突破性[18]。因此,本文借鉴李远慧和陈思[26]、万赫等[27]的做法,采用发明专利申请数量衡量企业突破式创新产出。

2. 解释变量:数字金融(DF)。本文以北京大学数字金融研究中心编制的数字普惠金融指数作为数字金融的代理变量[28]。该指数包含总指数、使用深度和覆盖广度等,本文以总指数作为核心解释变量,以使用深度和覆盖广度作为稳健性检验的替换变量,同时将所有指数取自然对数进行平滑处理。

3. 调节变量:民营企业逆向混改(Mix)。本文借鉴邓永勤和汪静[11]的做法,使用以下两种方法衡量民营企业逆向混改:一是将民营企业前十大股东中的国有股东持股比例相加,得到国有资本参股比例,将其作为民营企业逆向混改的代理变量,以衡量民营企业逆向混改的程度;二是判断民营企业前十大股东中是否有国有股东,有则取值为1,代表民营企业进行了逆向混改,没有则取值为0,代表民营企业没有进行逆向混改,将其作为稳健性检验的替换变量。

4. 控制变量。本文选取了企业规模、发展能力、资产负债率、股权制衡度、薪酬激励、独立董事比例、产权比率、审计师是否为四大会计师事务所、上市年龄作为控制变量。此外,本文还控制了年份和行业效应。具体变量说明如表1所示。

表1 变量定义

(三)模型设定

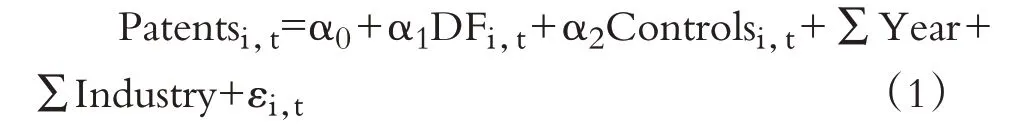

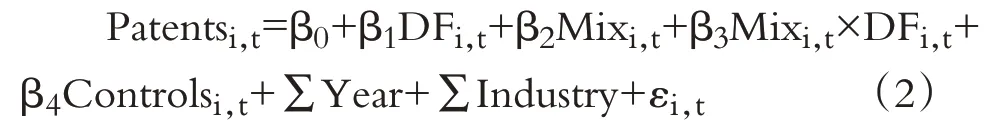

为检验数字金融与民营企业创新产出之间的关系,设定如下模型:

为检验民营企业逆向混改对数字金融与民营企业创新产出之间关系的调节效应,设定如下模型:

四、实证检验与分析

(一)描述性统计

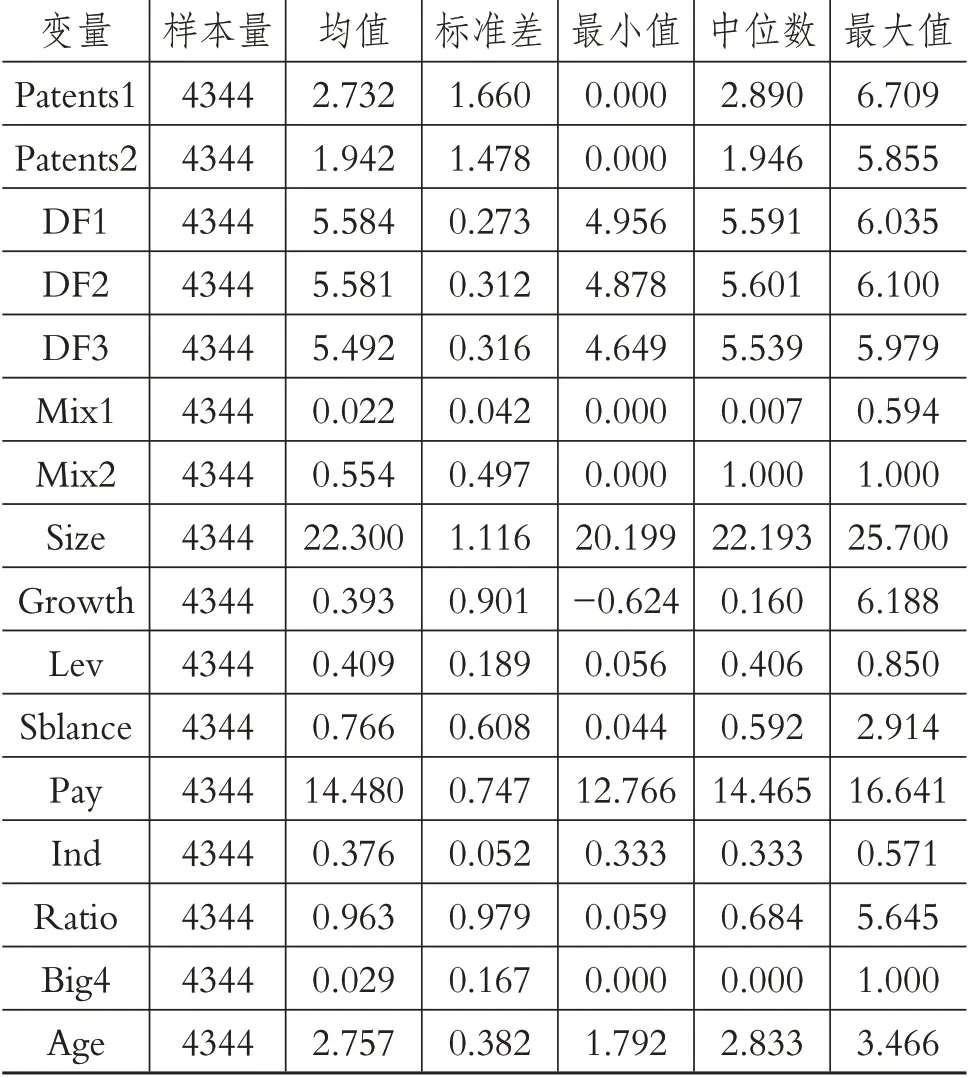

表2列示了相关变量的描述性统计结果。创新产出(Patents1)的均值为2.732、中位数为2.890、最小值为0、最大值为6.709,突破式创新产出(Patents2)的均值为1.942、中位数为1.946、最小值为0、最大值为5.855,说明我国民营上市企业之间创新产出存在较大差异。数字金融DF1的均值为5.584、中位数为5.591、最小值为4.956、最大值为6.035,说明我国各地区之间的数字金融发展水平差异较大。民营企业逆向混改Mix1 的均值为0.022、最小值为0、最大值为0.594,Mix2的均值为0.554、中位数为1,说明民营企业逆向混改中吸收国有资本的程度不高,且差异较大,不过有超过一半的民营企业选择引入国有股权,其参与逆向混改的积极性较高。

表2 相关变量的描述性统计

(二)回归分析

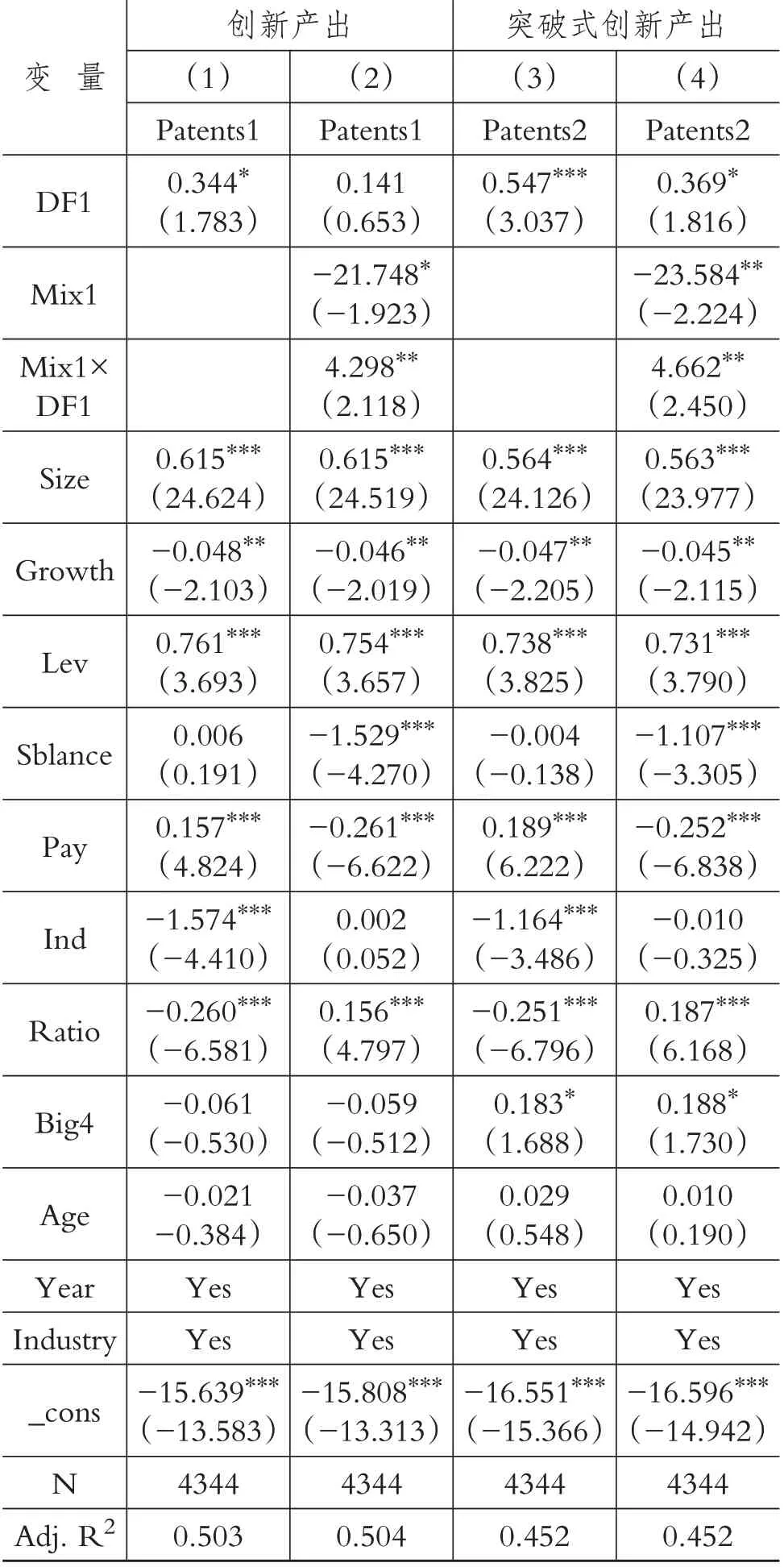

表3是数字金融与创新产出的关系及民营企业逆向混改调节效应的回归结果。第(1)列中,数字金融(DF1)的回归系数为0.344,且在10%的水平上显著,说明数字金融能促进民营企业创新产出的增加,H1a得到验证。第(3)列中,数字金融(DF1)的回归系数为0.547,且在1%的水平上显著,说明数字金融能促进民营企业突破式创新产出的增加,H1b得到验证。对比第(1)列和第(3)列的回归结果可以发现,数字金融对突破式创新产出的促进效应更明显(0.547〉0.344)。

表3 第(2)列中,数字金融与民营企业逆向混改交互项(Mix1×DF1)的回归系数为4.298,且在5%的水平上显著,说明民营企业逆向混改正向调节了数字金融与创新产出之间的关系,H2a得到验证。第(4)列中,数字金融与民营企业逆向混改交互项(Mix1×DF1)的回归系数为4.662,且在5%的水平上显著,说明民营企业逆向混改正向调节了数字金融与突破式创新产出之间的关系,H2b得到验证。可能的原因是:一是政治关联的积极效应。民营企业逆向混改后股权多样性增加,民营资本和国有资本优势互补,国有股权持股比例提高,给民营企业带来了政治关联;二是公司治理水平的提高。国有股东委派人员进入管理层增加相互制衡,并且对政府深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力的执行力增强,从而提升了数字金融的创新效应。对比第(2)列和第(4)列的回归结果可以发现,民营企业逆向混改对数字金融与突破式创新产出之间关系的调节效应更强(4.662〉4.298)。

表3 数字金融与创新产出的关系及民营企业逆向混改调节效应的回归结果

(三)稳健性检验

1. 工具变量法。数字金融能够促进企业创新,创新也可能会影响数字金融的发展,两者之间可能存在互为因果的关系,从而导致内生性问题。因此,本文使用工具变量法检验模型内生性问题。结果显示:数字金融(DF1)与创新产出(Patents1)的回归系数为0.612,且在1%的水平上显著;数字金融(DF1)与突破式创新产出(Patents2)的回归系数为0.393,且在5%的水平上显著。

2. 补充控制变量。我国各地区的数字金融发展水平存在较大差异,这可能是导致数字金融对企业创新产出具有影响的关键因素。因此,本文增加地区层面的控制变量重新进行检验。结果显示:以创新产出(Patents1)作为被解释变量时,数字金融(DF1)的回归系数为0.241,且在1%的水平上显著,数字金融与民营企业逆向混改交互项(Mix1×DF1)的回归系数为3.624,且在10%的水平上显著;以突破式创新产出(Patents2)作为被解释变量时,数字金融(DF1)的回归系数为-0.535,但不显著,数字金融与民营企业逆向混改交互项(Mix1×DF1)的回归系数为3.810,且在5%的水平上显著。

3. 更换解释变量。本文采用数字普惠金融的使用深度和覆盖广度代替数字普惠金融总指数重新进行检验。结果显示:以创新产出(Patents1)作为被解释变量时,数字金融DF2、DF3 的回归系数分别为0.295 和0.259,其与民营企业逆向混改交互项的回归系数分别为3.609 和3.558;以突破式创新产出(Patents2)作为被解释变量时,数字金融DF2、DF3的回归系数分别为0.449和0.336,其与民营企业逆向混改交互项的回归系数分别为4.315和3.545。以上回归系数均通过了显著性测试。

使用以上方法进行稳健性检验的回归结果与前文基本一致,证明本文的结论是可靠的、稳健的。限于篇幅,具体回归结果予以省略。

五、进一步研究

(一)区域异质性

我国各地区在经济发展水平、制度环境、市场竞争等方面存在较大差异,可能会导致民营企业逆向混改对各地区企业的调节效果不同。东部地区经济发展较好,信息化程度和透明度较高,市场机制较健全[26],金融基础建设体系相对完善,对经济的驱动力已从要素驱动变成创新驱动,微观企业更加依赖创新发展。但是,东部地区传统金融机构众多,可能存在金融资源分配不均的问题。数字金融的发展弥补了传统金融机构的不足,帮助民营企业进一步发展。因此,东部地区金融机构大力发展数字金融,企业积极利用数字金融发展创新。此时,民营企业逆向混改的信号作用增强,其公司治理水平进一步提高,实现金融资源的合理分配,新进入的国有资本基于东部地区较高的数字金融发展水平,能增强数字金融的创新效应,以及数字金融与民营企业创新产出的关系。而中西部地区信息传递不流畅,融资难度大,金融基础薄弱,金融基础建设落后,对新兴的数字技术反应不灵敏,缺乏数字技术人才,而且中小型企业居多,很难利用数字金融发展对创新的促进效应。民营企业逆向混改对公司治理水平的提升空间降低,从而可能导致民营企业逆向混改的调节效应减弱或不存在。

为进一步检验民营企业逆向混改的调节效应是否存在区域异质性,本文将样本分为东部地区和中西部地区两组,东部地区包括北京、上海、江苏等十个省份(包括直辖市、自治区,下同),其他省份则为中西部地区①,重新进行检验,回归结果如表4所示。

表4 民营企业逆向混改调节效应的区域异质性回归结果

由表4 第(1)列和第(2)列可知,在东部地区,数字金融与民营企业逆向混改交互项(Mix1×DF1)的回归系数分别为4.837、5.581,都通过了显著性检验,并且民营企业逆向混改对数字金融与突破式创新产出之间关系的增强效应更显著(5.581〉4.837)。由第(3)列和第(4)列可知,在中西部地区,数字金融与民营企业逆向混改交互项(Mix1×DF1)的回归系数均不显著。这说明民营企业逆向混改的调节效应存在区域异质性,民营企业逆向混改对数字金融与创新产出及突破式创新产出之间关系的正向调节效应在东部地区存在较为确定的效果,而在中西部地区不存在。

(二)行业异质性

制造业是我国最为重要的经济实体,制造业企业的创新能力决定了我国整体的创新水平。特别是在我国制造业进一步转型升级的背景下,切实寻找并消除抑制制造业创新的因素刻不容缓。基于此,本文将样本分为先进制造业和非先进制造业两组,重新检验民营企业逆向混改调节效应的行业异质性。参考李远慧和陈思[26]的做法,将“计算机、通信和其他电子设备制造业”“汽车制造业”等十个重点发展领域作为先进制造业的代表,其他行业划分为非先进制造业②,回归结果如表5所示。

表5 民营企业逆向混改调节效应的行业异质性回归结果

由表5 第(1)列和第(2)列可知,在先进制造业中,数字金融与民营企业逆向混改交互项(Mix1×DF1)的回归系数分别为6.704、6.908,都通过了1%水平的显著性检验,并且民营企业逆向混改对数字金融与突破式创新产出之间关系的增强效应更显著(6.908〉6.704)。由第(3)列和第(4)列可知,在非先进制造业中,数字金融与民营企业逆向混改交互项(Mix1×DF1)的回归系数均不显著。这说明民营企业逆向混改的调节效应存在行业差异,民营企业逆向混改对数字金融与创新产出及突破式创新产出之间关系的正向调节效应在先进制造业中存在较为确定的效果。先进制造业民营企业可以通过逆向混改更好地利用数字金融的发展,促进创新产出的增加,从而实现企业的快速发展。

(三)高管特征异质性

高管异质性是影响企业创新的重要因素[29],高管背景对数字金融与企业创新之间的关系具有调节作用[30],会直接影响数字金融的创新效应。当企业高管具有金融背景时,其对宏观数字金融发展的反应可能更迅速,能快速抓住金融发展的趋势,利用数字金融加快推进企业创新决策。民营企业进行逆向混改后,引入的国有股权可能倾向于重用具有金融背景的高管,让其有更多的发挥空间,更好地落实金融制度改革的国家战略,从而使得民营企业逆向混改对数字金融的创新效应发挥更好的调节作用。因此,为进一步考察高管金融背景对民营企业逆向混改调节效应的影响,本文将样本分为高管有金融背景和高管无金融背景两组,重新进行检验,回归结果如表6所示。

表6 民营企业逆向混改调节效应的高管特征异质性回归结果

由表6 第(1)列和第(2)列可知,当高管有金融背景时,数字金融与民营企业逆向混改交互项(Mix1×DF1)的回归系数分别为4.008、5.323,都通过了显著性检验,并且民营企业逆向混改对数字金融与突破式创新产出之间关系的增强效应更显著(5.323〉4.008)。由第(3)列和第(4)列可知,当高管无金融背景时,数字金融与民营企业逆向混改交互项(Mix1×DF1)的回归系数均不显著。这说明当高管具有金融背景时,民营企业逆向混改的调节效应更加确定、有效。民营企业可以通过吸引具有金融背景的高管,从而使得逆向混改更好地发挥作用,进一步强化数字金融的创新效应。

六、研究结论与启示

(一)研究结论

本文研究了数字金融与企业创新产出的关系,并且探讨了民营企业逆向混改对数字金融与创新产出之间关系的调节效应,在此基础上进一步分析不同区域、行业和高管特征对民营企业逆向混改调节效应的影响。研究结论如下:一是数字金融能促进创新产出和突破式创新产出,并且数字金融的创新促进效应在突破式创新产出中更明显和有效;二是民营企业逆向混改正向调节了数字金融与创新产出及突破式创新产出之间的关系,并且民营企业逆向混改对数字金融与突破式创新产出之间关系的调节效应更强;三是不同区域、行业、高管背景都会对民营企业逆向混改的调节效应产生影响,在东部地区、先进制造业和高管具有金融背景的企业中,民营企业逆向混改对数字金融与创新产出及突破式创新产出之间关系的正向调节效应更为明显和有效。

(二)启示

基于本文的研究结论,可以得到以下启示:

1. 充分利用数字金融促进民营企业创新发展。

数字金融可以促进创新产出及突破式创新产出,提升民营企业的创新绩效,表现出数字经济的优势,对资源的合理分配具有积极作用。为此,政府应加大力度发展数字技术,同时要强化对金融体系的监管和审查,防止出现金融风险和资金空转现象。

2. 稳步推进民营企业逆向混改,提升民营企业在数字金融时代的创新意愿。民营企业逆向混改可以增强数字金融的创新效应,为此应积极引导和深化民营企业逆向混改,从而给民营企业一种隐性担保,增强民营企业创新意愿。

3. 中西部地区要加强新基建建设,为数字金融发挥效用创造条件。民营企业逆向混改的调节效应在东部地区更加有效,说明逆向混改是进一步提升东部民营企业创新效率的可行路径,但在中西部地区不显著,可能是因为中西部地区金融等基础建设较为落后。政府应加强中西部地区基础建设,让中西部企业也能享受数字技术下金融发展的红利,进而实现共同富裕。

4. 通过逆向混改促进先进制造业发展,引导传统企业转型升级。民营企业逆向混改的调节效应在先进制造业中更加有效,说明政府可以利用国有资本参股的手段,对重点行业和企业进行扶持,发挥国有资本的引导作用,进一步加深数字金融的创新效应,加快重点行业的发展。

5. 重视人才,尤其是注重高管选拔。民营企业逆向混改的调节效应在高管有金融背景的企业中更加有效,说明高管是影响企业行为的重要因素。面对数字金融红利,企业应该重视金融人才。这不仅有利于企业更好地利用数字金融发展对技术创新的促进效应,而且有助于民营企业通过逆向混改强化数字金融与创新产出的关系,从而提高企业创新绩效。

【注 释】

①东部地区具体包括:河北省、北京市、天津市、山东省、江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、海南省。其余省份划分为中西部地区。

②先进制造业具体包括:计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,汽车制造业,石油加工、炼焦和核燃料加工业,电气机械和器材制造业,化学原料和化学制品制造业,通用设备制造业,专用设备制造业,医药制造业。其余行业划分为非先进制造业。

【主要参考文献】

[1]林爱杰,梁琦,傅国华.数字金融发展与企业去杠杆[J].管理科学,2021(1):142 ~158.

[2]赵晓鸽,钟世虎,郭晓欣.数字普惠金融发展、金融错配缓解与企业创新[J].科研管理,2021(4):158 ~169.

[3]于长宏,原毅军.企业规模、技术获取模式与R&D结构[J].科学学研究,2017(10):1527 ~1535.

[4]鲁桐,党印.公司治理与技术创新:分行业比较[J].经济研究,2014(6):115 ~128.

[5]朱德胜.不确定环境下股权激励对企业创新活动的影响[J].经济管理,2019(2):55 ~72.

[6]任曙明,吕镯.融资约束、政府补贴与全要素生产率——来自中国装备制造企业的实证研究[J].管理世界,2014(11):10 ~23+187.

[7]卢现祥,李磊.企业创新影响因素及其作用机制:述评与展望[J].经济学家,2021(7):55 ~62.

[8]顾雷雷,王鸿宇.社会信任、融资约束与企业创新[J].经济学家,2020(11):39 ~50.

[9]Gilbert R. J.,Newbery D. M.. Preemptive patenting and the persistence of monopoly[J].American Economic Review,1982(3):514 ~526.

[10]范玉仙,张占军.混合所有制股权结构、公司治理效应与企业高质量发展[J].当代经济研究,2021(3):71 ~81+112.

[11]邓永勤,汪静.国有参股股东能够促进企业创新吗[J].科技进步与对策,2020(10):81 ~89.

[12]周振江,郑雨晴,李剑培.数字金融如何助力企业创新——基于融资约束和信息约束的视角[J].产经评论,2021(4):49 ~65.

[13]杨先明,杨娟.数字金融对中小企业创新激励——效应识别、机制和异质性研究[J].云南财经大学学报,2021(7):27 ~40.

[14]万佳彧,周勤,肖义.数字金融、融资约束与企业创新[J].经济评论,2020(1):71 ~83.

[15]李宇坤,任海云,祝丹枫.数字金融、股权质押与企业创新投入[J].科研管理,2021(8):102 ~110.

[16]梁榜,张建华.数字普惠金融发展能激励创新吗?——来自中国城市和中小企业的证据[J].当代经济科学,2019(5):74 ~86.

[17]黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016(4):60 ~73.

[18]张峰,刘曦苑,武立东等.产品创新还是服务转型:经济政策不确定性与制造业创新选择[J].中国工业经济,2019(7):101 ~118.

[19]许泱,徐朝辉.企业创新、公司治理对企业升级的影响[J].统计与决策,2021(11):182 ~185.

[20]于雪航,方军雄.“国家队”持股与企业创新投资决策[J].国际金融研究,2020(8):87 ~96.

[21]Carboni O. A.. R&D subsidies and private R&D expenditures:Evidence from Italian manufacturing data[J].International Review of Applied Economics,2011(4):419 ~439.

[22]余汉,宋慈笈,宋增基.国有股权能够推动民营企业的技术创新吗?——来自中国上市公司的经验证据[J].上海财经大学学报,2021(6):20 ~34.

[23]冯军政,刘洋,金露.企业社会网络对突破性创新的影响研究——创业导向的中介作用[J].研究与发展管理,2015(2):89~100.

[24]刘华芳,杨建君.大股东参与度、战略共识与企业突破式创新的实证研究[J].管理学报,2013(7):1034 ~1040.

[25]于飞,胡泽民,董亮等.知识耦合对企业突破式创新的影响机制研究[J].科学学研究,2018(12):2292 ~2304.

[26]李远慧,陈思.政府补助对机构投资者与企业创新产出关系的调节效应——来自2007 ~2019年A股上市公司的经验证据[J].科技进步与对策,2021(20):28 ~36.

[27]万赫,彭秋萍,钟熙.机构投资者异质性、CEO任期与企业突破式创新[J].科技进步与对策,2021(3):88 ~95.

[28]郭峰,王靖一,王芳等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020(4):1401 ~1418.

[29]Faccio M.,Masulis R. W.,McConnell J. J.. Political connections and corporate bailouts[J].Journal of Finance,2006(6):2597~2635.

[30]贾俊生,刘玉婷.数字金融、高管背景与企业创新——来自中小板和创业板上市公司的经验证据[J].财贸研究,2021(2):65 ~76+110.