培训超声医生识别回盲部对小儿肠套叠准确分型的价值

2022-09-18邓雨杭张倩榕周晓晖陈丽云

邓雨杭 张 敏 张倩榕 胡 蔷 周晓晖 陈丽云

南华大学附属长沙中心医院超声诊断科,湖南长沙 410004

肠套叠是儿童常见急腹症之一,好发于3个月 至3岁的儿童[1]。肠套叠的发生机制是肠道异常活动引起肠管套入临近肠管,回结型与小肠型在小儿肠套叠中占80%~95%[2]。小肠套叠大多能自动松解,无需特殊干预[3],而回结型肠套叠大多不能自行松解[4],需要灌肠或手术治疗。肠套叠在超声上表现为“同心圆”“套筒征”,仅凭这个征象无法对肠套叠进行准确分型。文献报道超声探查回盲部及升结肠有助于小儿肠套叠的鉴别,准确率可达100%[5]。然而超声识别回盲部并非易事,超声医生需要经过培训才能掌握应用。本研究采用回顾性研究来探讨培训超声医生识别回盲部对鉴别小儿肠套叠的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性研究2018年9月至2019年12月在南华大学附属长沙中心医院(我院)诊断为肠套叠的患儿共146例。纳入标准:①经超声检查诊断为肠套叠;②年龄0~14岁;③由2名医生共同诊断,其中1名为固定的高年资审核医生。排除标准:失访的患者。小肠套叠经过临床观察24 h均自发复位,回结型肠套叠通过盐水灌肠或气灌肠证实。参与首诊的超声医生共19名。本研究通过我院医学伦理委员会批准。

1.2 诊断标准

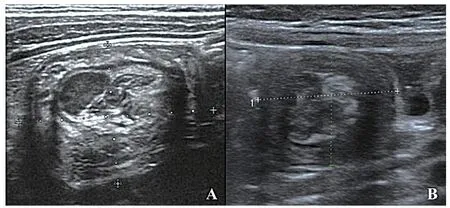

回结型肠套叠(图1A)诊断标准为以下四条满足任意两条:①同心圆直径≥3 cm;②其内可见淋巴结;③右下腹未见“蘑菇头”样回盲部结构;④正常升结肠消失。小肠套叠(图1B)诊断标准为以下四条满足任意两条:①同心圆直径<3 cm;②套内未见淋巴结;③右下腹可见正常回盲部结构;④升结肠可见[3,5]。首先由首诊医生对患儿的检查做出诊断,然后由审核医生判断对错并发布诊断报告书。审核医生为固定的高年资医生,曾在儿童专科医院接受过相关培训,擅长小儿腹部超声诊断。

图1 A:4岁男孩,同心圆位于右上腹,直径>3 cm,套内可见肿大淋巴结,经盐水灌肠证实为回结型肠套叠;B:3岁女孩,同心圆位于右下腹,直径<3 cm,套内未见淋巴结,24 h内复查自行松解

1.3 培训内容

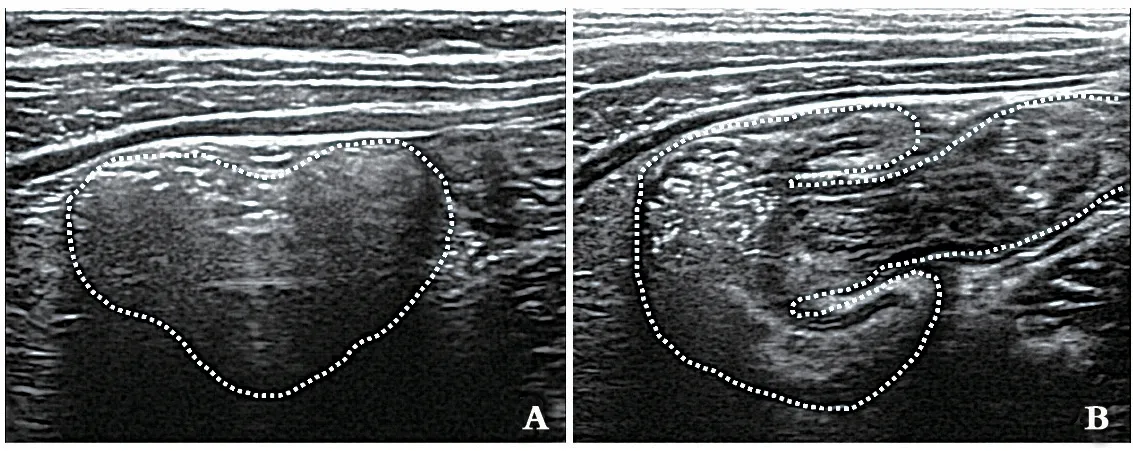

参与诊断的19名超声医生均能通过“同心圆”“套筒征”等征象识别肠套叠,其中4名医生在2019年9月1—7日进行为期一周的培训。培训内容为超声如何清晰显示小儿回盲部及升结肠,自右侧腹肝下缘开始横切面扫查,可见位于右侧腹、具有结肠袋结构的升结肠横断面(图2A),其内常可见到大量强回声内容物及气体充填,继续扫查至右下腹可见呈“蘑菇头”样的回盲部(图2B)。该培训由审核医生主导进行。检查使用仪器为HITACHI(HI VISION Avius L)及Mindray(M9T)彩色多普勒超声诊断仪,配有5~12 MHz线阵探头及5~8 MHz凸阵探头。

图2 A:右侧腹横扫探及的升结肠横断面,肠腔内充填强回声肠内容物;B:右下腹回盲部结构,从右向左依次是末段回肠-肠壁反折形成回盲瓣-膨大的盲肠,形似“蘑菇头”,末端回肠为“蘑菇的柄”,而盲肠膨大如“蘑菇的伞部”

1.4 研究分组

将参与培训的4名医生设为培训组,其余15名医生设为非培训组。以审核医生的判定及最终的临床诊断作为金标准,其中小肠套叠通过追踪随访证实,回结型肠套叠通过超声引导下盐水灌肠或X线片引导下空气灌肠证实。计算两组首诊医生的诊断准确率差异,并对误诊原因进行分析。

1.5 统计学分析

采用SPSS 26.0统计学软件进行统计分析,计量资料符合正态分布以均数±标准差(x±s)表示,采用t检验,不符合正态分布以[M(P25,P75)]表示,采用秩和检验。计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验,P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料

本研究共纳入肠套叠患儿146例,最终经临床观察证实小肠套叠101例,均在24 h内自发复位,经灌肠证实回结型肠套叠45例。男88例,女58例,中位年龄[34.00(22.00,54.50)]个月。参与首诊的医生共19名,审核医生1名。培训组诊断医生4名,其中本科学历2名,研究生学历2名,初级职称3名,中级职称1名;非培训组诊断医生15名,其中本科学历8名,研究生学历7名,初级职称7名,中级职称8名。两组医生学历及职称比较,差异无统计学意义(P> 0.05),具有可比性。

2.2 两组诊断准确率比较

培训组共诊断45例肠套叠,其中小肠型27例,回结型18例,诊断准确率为100.00%。非培训组共诊断肠套叠101例,其中小肠型74例,回结型27例,诊断错误18例,误诊率为17.80%。两组诊断准确率比较,差异有统计学意义(χ2=9.150,P=0.002)。审核医生共审核146例,诊断准确率为100.00%。

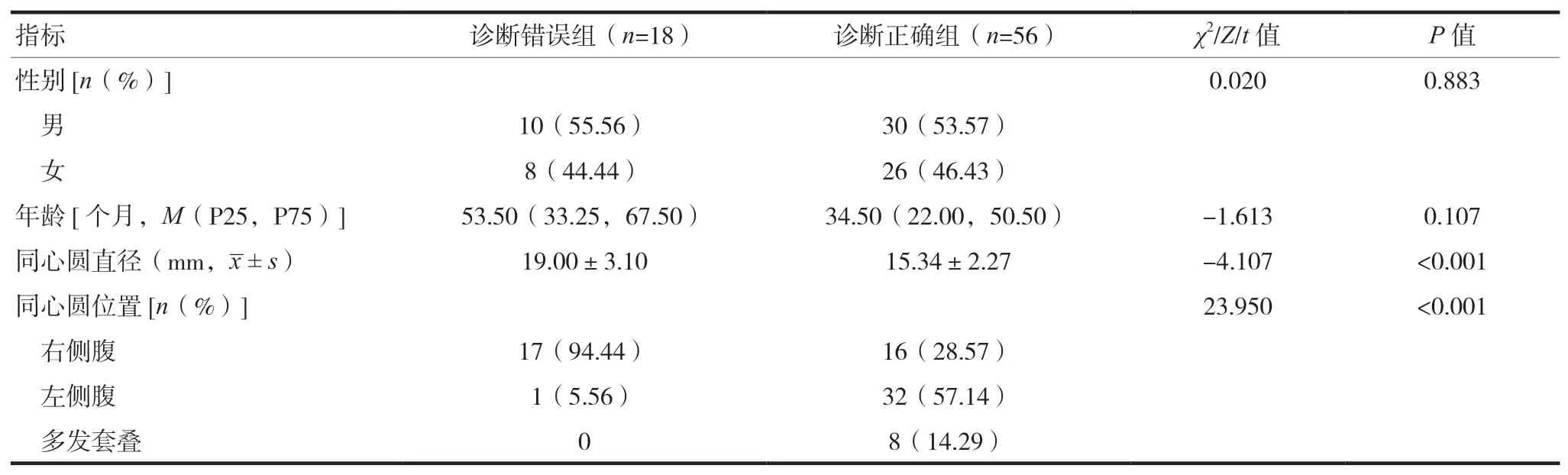

2.3 小肠套叠诊断情况

非培训组共误诊18例肠套叠,均为小肠套叠,将其设为诊断错误组,未误诊的56例小肠套叠设为诊断正确组。两组性别、年龄比较,差异无统计学意义(P> 0.05);两组同心圆直径、同心圆位置分布比较,差异有统计学意义(P< 0.05),见表1。

表1 小肠套叠诊断情况

3 讨论

肠套叠是指一段肠管连同附近肠系膜内陷相邻肠管内[6],从而导致静脉及淋巴管回流受阻、肠壁水肿,进而发展为肠管缺血甚至穿孔[7]。相较于大多自行松解的小肠套叠,回结型肠套叠自行松解的可能性极低[8]。同时,肠套叠好发于3个月至3岁的儿童[9],此年龄段患儿通常不能清楚表达身体不适,肠套叠的经典三联征仅出现在不到15%的患者中[2],婴儿可能仅表现为嗜睡[10]。当发病时间<24 h且没有肠穿孔、腹膜炎的情况下,可采用生理盐水灌肠或气灌肠的非手术复位方法,可有效减轻患者负担,缩短恢复时间。因而,早期准确诊断回结型肠套叠对改善预后有极其重要的意义。

既往多项研究证实,通过短时间培训急诊医生识别“同心圆”“套筒征”等超声特异征象,急诊医生能准确识别肠套叠,敏感度达85%~87%,特异度达97%[11-13]。文献报道回盲部的识别有助于准确区分不同类型的肠套叠[5],然而回盲部的探查对于低年资医生来说存在一定的难度,那么对专业性更强的超声医生进行短期的培训,是否能进一步提高对肠套叠的准确分型。

本研究中采用的培训内容简单易行,并排除了学历及年资可能对诊断产生的影响,培训的核心内容是右下腹回盲部的识别,因为小肠套叠发生时右下腹回盲部结构必然是存在的,而回结型肠套叠是回肠通过回盲瓣套入结肠内,那么右下腹回盲部的结构必然是消失的。通过这种判断方式培训组对所有回结型和小肠型肠套叠做到了准确区分,无误诊及漏诊发生。本研究发现误诊的小肠套叠直径显著大于未误诊的小肠套叠,且误诊的小肠套叠94%位于右侧腹,这正好也是回结型肠套叠的好发部位。由此可见,当同心圆位于右侧腹且直径偏大时往往会干扰超声医生对肠套叠的正确分型,再次证实基于发病机制和解剖位置的回盲部识别才是更可靠的肠套叠分型依据。

此外,通过培训加深对回盲部及其他肠道结构的理解,超声医生还可以有效识别其他肠道疾病,如梅克尔憩室、肠息肉、肠重复囊肿、肠肿瘤等,此类异常结构常常也是继发性肠套叠的诱发因素[14-15],也能提示临床医生针对病因进一步处理。

本研究局限性为样本量有限;其次本研究中培训组的4名医生均为自愿报名参与,可能较非培训组更具有上进心及责任心,以致选择偏倚的存在。以上不足需要通过培训更多的超声医生来验证本研究的可行性及有效性。

综上所述,当小肠套叠同心圆位于右侧腹且直径偏大时,容易与回结型肠套叠产生混淆。本研究证实短期的培训能有效提高超声医生对回盲部结构的认知,有助于小儿肠套叠的分型诊断,显著降低了回结型肠套叠的误诊率。