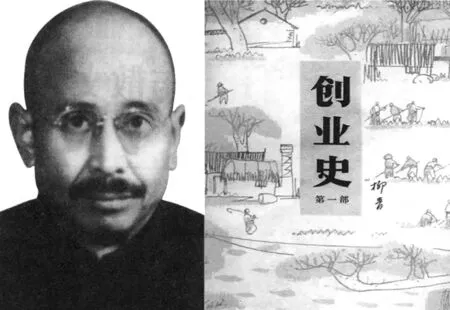

《创业史》:探索中国农民生活道路的现实主义杰作

2022-09-17邹小千

邹小千

对于享誉中外的当代作家柳青的皇皇巨著《创业史》,尽管时过境迁,但较多的文学评论家及大多数的普通读者还是坚定地认为,它具有史诗品格,“依然代表着社会主义现实主义文学的最重要的成就”[1],堪称当代文学中不可多得的探索中国农民生活道路的现实主义扛鼎之作。作品既有宏伟的历史指向性,又有鲜明而深刻的艺术性。就前者而言,它直抵中国农村向何处去的大是大非的道路问题,并因此展现了疾风暴雨式的农业合作化运动对各阶层的人们造成的巨大冲击,以及身在其中的各色人等的生活史、心灵史和发家史。就后者来说,它在社会主义现实主义文学方面,发挥了“为现实建构时代想象的作用意义”[2],焕发出以“三个结合”(宏伟结构与精细结构的结合;叙述与抒情议论的结合;时代精神与地域风情的结合)为标志的至今令人赞叹的现实主义文学的艺术魅力。笔者在此谈谈拜读这部佳作(以第一部内容和主要人物梁生宝、徐改霞为中心)的些许体会,就教于方家。

《创业史》出版于上世纪六十年代,有两部,最有影响的当属第一部。它以梁生宝互助组的发展历史为线索,通过描写渭河平原一个叫蛤蟆滩的乡村中各阶层人物之间尖锐、复杂的斗争,高屋建瓴地展现了我国农业合作化的历史风貌和农民群众心理世界的巨大变化。内容分为三个部分。一是题叙部分,主要以高度浓缩的方式勾勒了几个不同家庭(如梁生宝,姚士杰,郭世富,郭振山,梁三老汉)的发家史。一方面描绘了农民辛酸朴实的发家梦想,另一方面暗示了梁三老汉的个人奋斗之路行不通,必须走合作化的道路。二是正文部分(第一部和第二部均分上、下卷),主要描写梁生宝和他的互助组在蛤蟆滩的应运而生及其在发展过程中与各色人等、各种力量的相互暗中角力。三是第一部的结局,主要写梁生宝的互助组获得了丰收,地主姚士杰遭到了批判,郭世富收敛了春天的神气,生了病,吃不下饭,郭振山检讨了错误,灯塔农业社成立了,在黄堡街上,梁三老汉提着一斤豆油,庄严地走过庄稼人群,这个“一辈子生活的奴隶,现在终于带着生活主人的神气”,享受着、倾听着人们对他的注视和对他儿子“梁伟人”(梁三老汉对梁生宝的嘲讽的称谓)的赞叹。这些内容不仅进一步印证了党的总路线的正确与英明,而且作家也因此完成了“在社会主义现实主义文学中为现实建构时代想象的任务[3]”,创造出了契合时代要求的崭新的人物形象。

《创业史》的杰出之处,首先是敏锐地揭示了还不为许多人所注意的“生活潜流”,揭示潜在的、还未充分暴露的农村各阶层的心理动向和阶级冲突,并向历史深处延伸,挖掘了矛盾的现实的、历史的根源。小说通过活跃借贷、买稻种和分稻种、进山割竹子、新法栽稻种等事件,组织起错综复杂的矛盾线索,这些矛盾的角力(以五位农民为代表的发家史、生活史、心灵史)最终构成了两个“阵线”:一边是坚决走“共同富裕”道路的梁生宝、高增福等贫雇农,另一边则是土改时弯下了腰,现在又想重振威势的富农姚士杰,从土改时惊惶状态中恢复过来的富裕中农郭世富,和开始走个人“发家”道路的村长郭振山。而处于两条“阵线”之间的是像梁三老汉这样徘徊、摇摆的农民。作家表现了具有不同心理动向的各阶层农民之间的复杂关系。

另一个杰出之处是,创造了一组达到“相当艺术水准”的人物。柳青在深入把握生活的同时,艺术地再现了他所熟悉的乡村生活,塑造了一系列具有复杂性的人物形象。梁生宝是被作家柳青作为社会主义新人形象来塑造的,他是吃苦耐劳而有政治觉悟和理想的新一代农民的代表。他既是一位年轻实干的农民英雄,更是社会主义新农村的新人。他相信,只有中国共产党指明的道路才是唯一正确的道路,因此坚定地走合作化道路。他有着积极工作、克己奉公、朴实憨厚的优秀品质,为了节省开支,他节衣缩食出外买稻种,带领组员进终南山割竹子。特别是分稻种,他首先把好的稻种分给了众多组员,而且对组外的其他群众的请求,也有求必应,分享他千辛万苦买来的稻种;最后,由于“僧多粥少”,稻种告罄,他自己竟然没有分到,为此,他继父梁三老汉讥讽他为“梁伟人”。可见他先人后己,大公无私,为组员尽心竭力,无怨无悔。再如,梁生宝接受二流子白占魁加入合作社则更显示出他不同凡响的胸襟与魄力。甚至于柳青还为他设定了重重困难:他要度过春荒、要准备种子化肥、要提高种植技术,要教育群众、要同自发势力歪风斗争,要团结中农、要规劝没有觉悟的继父……但这一切都难不倒他。他有一句口头禅:“有党领导,我慌啥?”梁生宝的“新”就新在,他是一个没有“前史”的人物形象。他既不同于鲁迅、茅盾等作家笔下的麻木、愚昧、贫困、愁苦的旧式农民形象,也不同于赵树理笔下的小二黑、小芹、李有才等民间新人形象。他是天然的中国农村新人,没有人对他进行教育和告知,他对新中国、新社会、新制度的认同几乎是与生俱来的。于是他成了蛤蟆滩合作化运动天然的实践者和领导者。在解决一个个矛盾的过程中,《创业史》完成了对中国新型农民的想象性建构和本质化书写。所谓“想象性建构”是指,这种人物在那时不可能那么天然地及时地全面地出现,而且也十分缺乏现实生活的基础,梁生宝不过是作者柳青集中了所有英雄的优点加以想象而成的“概念化”的人物形象罢了;因而对梁生宝这一人物形象的评价有“三多三少”(写理念活动多,性格刻画不足;外围烘托多,放在冲突中表现不足;抒情议论多,客观描绘不足)的诟病就不足为奇了。

那么,如何认识梁生宝这一人物形象因想象性建构而出现的人物性格的不真实之处呢?笔者认为,这一问题只能在当时的历史语境中去理解。开展合作化运动的上个世纪六十年代,那时的根本问题是巩固社会主义制度,继续体现社会主义“均贫富”的观念。而针对农村中出现的各种苗头,防止贫富差距拉大,两极分化,这是建立互助组到高级社的思想基础。走什么道路的问题,在当时的广大农村确实存在。柳青的作品恰恰契合了当时的政治观念,未尝不能说是社会主义文学的独特经验:他关注的不是个人的内心情感,而是一个民族国家在特定时期的历史选择。只有在社会主义文学如何为现实创造政治想象这个层面上来理解,才能把握住社会主义现实主义文学的独特含义,当然也能得出《创业史》及柳青并不是在刻意地图解政治政策的结论。梁生宝他们所追求的“共同富裕”的社会主义道路,对于今天的中国人来说,依然是一个既具有现实意义,又具有理想意义的时代命题。

我们知道,探索中国农民的生活道路,是柳青创作的基本主题。他的一生,想的是农民,写的是农民,农民问题不仅构成了他现实主义的主要特色,而且也成为其艺术探索的终极目标。他以“作家写作必须向人民负责[4]”的态度,以一个革命者的姿态,站在时代历史的宏观高度,去探索农民的历史和现实命运的发展道路。尤其突出的是,他总是把农民放在历史变革或转折的重要关头加以表现。他深入生活,同农民群众打成一片,同呼吸共命运,心灵相通,呕心沥血创作出来的杰作《创业史》,则直接反映了五十年代初期的农村社会主义革命。柳青这种创作态度和艺术使命,给他的现实主义增添了明显的理想化、政治化的色彩,使他的作品敏于对新事物、新思想的捕捉,通篇洋溢着浓烈的政治激情,有一种激动人心的感情力量。不管是从当时的历史情形来看,还是就社会主义文学的需要来看,创造出积极的能带领广大农民走社会主义道路的人物形象,都是现实的迫切需要。显然,梁生宝身上的诸多性格,如大公无私、果敢有胆识,立场坚定、能把持住不近女色等,都是在一定的道德框架里来建构的,因而会稍显概念化或过于理想化,“他(梁生宝)当然不可能是已经发生或可能现实存在的形象[5]”。但对于这一“社会主义新人”形象,只有“历史地”理解才能体会到它的美学意义。

著名评论家白桦认为:“中国农业合作化运动,是一段客观存在的历史,是中国农民成长与发展的一段过往历程。那些真实而深刻地反映了这段历史生活的作品,都不应该简单地否定其实际具有的审美认识意义。”[6]就《创业史》而言,它直接讴歌了农业合作化运动,并力图写出五十年代初期中国农民的道路选择。但在具体描写中,并非是简单地呆板演绎或图解政策,而是真实、深刻、艺术地再现了他所熟悉的乡村生活、乡村农人,写出了当时当地的农村生活的真切生态、现实图景与精神气韵。小说里的梁生宝、高增福、梁有万、梁三老汉、郭振山、郭世富、姚士杰、徐改霞、素芳等,作为艺术形象,代表着一定阶层的政治倾向,同时,个个都血肉丰满、个性鲜明,堪称不同层面的人物形象之典型。这些人物之间的矛盾关系与相互勾连,构成了作品的主干故事,也勾勒出了五十年代中国关中农村真实鲜活而又富有诗意的生活画卷。

第三个杰出之处是,作者做到了“三个结合”,使作品具有恒久绵长的感人至深的艺术魅力。试阐释如下。

首先,宏伟结构与精细结构的结合。小说富有史诗性的雄浑气势,既有细节烘托和细致入微的心理刻画,又不受情节发展的时间与空间限制。从宏观的历史进程上说,围绕梁生宝与梁三老汉、梁生宝与郭世富、梁生宝与姚士杰、梁生宝与郭振山四条线索展开建国初期波澜壮阔历史内容的描写,将艺术笔触伸向生活里层细处,不仅通过徐改霞进工厂、梁秀兰与杨明山的爱情,把蛤蟆滩的农业合作社与当时全国的社会主义革命和建设联系起来,而且通过郭世富、郭振山等人与互助组暗中的心理较量,集中展现了社会主义道路上新旧观念的冲突,从而使作品气势磅礴,构架宏伟。通过微观的事件,如改霞进工厂、秀兰结婚、韩培生下乡等,表现了农民人生观、婚姻观和伦理道德观念的心理变化。在具体展现时,作者能够做到精细入微,尤其是人物内在精神的状写,往往淋漓尽致,入木三分。这样全书就显得大而不疏,细而不琐。另外柳青还借鉴高尔基《母亲》的写法,将作者的叙述与人物的内心独白揉合在一起。内心独白作为情节进展的推动部分,避免了平铺直叙,较为新颖。第二十四章就是显例:

一九五三年春天,和过去的一千九百五十二个春天,一模一样。

一九五三年春天,渭河在桃汛期涨了,但很快又落了。在比较缺雨的谷雨、立夏、小满、芒种期间,就是农历三月和四月的春旱期,渭河在一年里头水最小了。

一九五三年春天,秦岭脱掉雪衣,换了深灰色的素装不久,又换了有红花、黄花和白花的青绿色艳装。现在到了巍峨的山脉——渭河以南庄稼人宽厚仁慈的奶娘,最艳丽迷人的时光了。待到夏天,奶娘穿上碧蓝色的衣服,就显得庄严、深沉、令人敬畏了。

一九五三年春天,庄稼人们看作亲娘的关中平原啊,又是风和日丽,万木争荣的时节了。丘陵、平川与水田竞绿,大地发散着一股亲切的泥土气息。站在下堡乡北原上极目四望,秦岭山脉和乔山山脉中间的这块肥美土地啊,伟大祖国的棉麦之乡啊,什么能工巧匠使得你这样广大和平整呢?散布在渭河两岸的唐冢、汉陵,一千年、两千年了,也只能令人感到你历史悠久,却不能令人感到你老气横秋啊!祖国纬度正中间的这块土地啊!……

……

但一九五三年春天,人的心情可和过去的一千九百五十二个春天,大不一样。

长眠在唐冢、汉陵的历史人物做过些什么事情呢?他们研究和制订过许多法律、体制和规矩。他们披甲戴盔、手执戈矛征战过许多次。他们写下许多严谨的散文和优美的诗篇。他们有些人对历史有很大的功劳,有些人对历史有很大的过错,也有些人既有一定的功劳,也有相当的过错。不过,他们没有人搞过像“五年计划”这一类事情。……

一九五三年春天,是祖国社会主义经济建设第一个五年计划的第一个春天。大地解冻以后,有多少基本建设工地破土了呢?有多少铁路工程进入施工阶段了呢?有多少地质勘探队出发了呢?被外国资本和国民党政府无情地掠夺了多少年的国家啊,现在终于开始有计划地建设了!

一九五三年春天,西安市郊到处是新建筑的工地,被铁丝网或竹板篱笆圈了起来,竞赛红旗在工地上迎风飘扬。衰老的古都,在一九五三年春天,要开始恢复青春了。马路在加宽,同时兴建地下水道和铺混凝土路面。城里城外,拉钢筋、洋灰、木料、沙子和碎石的各种类型的车辆,堵塞了通灞桥的、通咸阳古渡的和通樊川的一切长安古道。

一九五三年春天,有多少军队干部和地方干部握别了多年一块同甘共苦的同志,到筹建工厂的工地和新认识的同志握手交欢呢?有多少城乡劳动者放下三轮车、铁锹和镢头,胸前戴上黄布工人证,来到铁路工地和基建工地呢?

一九五三年春天,听见的炮声不是战争;碰见的车辆不是辎重;看见的红旗不是连队,人群不是火线后面的民工,呐喊声也不是冲锋。……

一九五三年春天,中国大地上到处是第一个五年计划的巨画、交响乐和集体舞。……

一九五三年春天——你历史的另一个新起点啊![7]

作者用了“一九五三年春天……”一组(十一个自然段)排比,气势磅礴地写出了我国进行第一个五年计划的新气象,西安市郊到处一片社会主义建设热火朝天的繁忙景象。在这种时代大潮的背景下,“二十一岁的闺女,黄堡区下堡乡的小学生”——徐改霞走来了,她是农村中雨后春笋般涌现出来的先进分子中的一个典型代表,她思想进步,积极参加了合作化运动,还作为代表到县城演讲过;她坚持上识字班,努力学习文化知识,一心想参加社会主义工业建设。怀着对祖国的工业事业的热忱和对自己未来生活的向往,她高高兴兴地到县城来报考国棉三厂。她兴致勃勃、跃跃欲试,但当她听了团县委书记王亚梅说的话(有些农村青年不安心在农村务农,一心只想跳出农门,进工厂当工人;而上级对此有内部规定并有指标上的调控)之后,她顿时打消了报考的念头;并深深自责,怀疑自己是否俗气,羞于与那些企图盲目进城当工人的青年姑娘为伍。她为了使自己的心情平静下来,便来到十字街口的兴盛茶馆,回想起一九五零年初冬的那个傍晚,自己与梁生宝在此喝茶,那时她与生宝面对面谈论着党的土改政策。也是在此地,她萌生了对生宝的爱情。往事历历在目,现如今,她想到自己不能做盲目流入城市的人,于是,她打定主意,“回”!“不考了!”但一回到家后,她又与不知底里的妈妈生气了,与前来打探消息的郭振山赌气了。柳青将改霞报考国棉三厂前后的细微心理变化与当时社会主义祖国建设的宏伟事业联系起来,在壮阔激越的时代大潮背景下,将人物的所作所为、所思所想展露出来,进而对人物进行审美观照,使作品大中见小,使人物实而不虚,气势雄浑,韵味悠长。

其次,叙述与抒情议论的结合。小说既充分发掘现实主义客观叙述的特长,用酷肖逼似的精确还原和细节化的描写,如实再现了当时时代生活的演变。柳青严谨的创作态度和对生活的谙熟,使笔下人物如梁三老汉、“三大能人”等言行举止、精神貌态,简直叫人觉得与实际生活分毫不差,仿佛就是从生活中跳出来的。譬如,梁三老汉性格倔强,勤劳能干,却没能挣下一份家业,土改时虽分到了土地,唤起了他发家的热情,可儿子坚定地要走合作化道路,又与他的小农梦想相冲突。他劝说,冷嘲,叹息,都无济于事;他既不赞同儿子走合作化道路,又为儿子经常不落家,为互助组工作(“闹腾”)而深深担忧。这里写出了农民小农思想仍然十分顽强的真实状况。这些描写还饱含着作者不可遏止的抒情议论,如对梁生宝换稻种的赞美,对郭振山害“病”的谴责,对郭世富卖粮的揭露。这些抒情议论的穿插引进,不仅成为形象和情节的补充,而且还有效地增强了作品的思想深度和艺术感染力。

但对徐改霞这个人物的叙述与抒情,也有不足。如第三十章徐改霞主动约见梁生宝,为了爱情要向他摊牌。一个迷人的夏夜,徐改霞急冲冲地吃过晚饭,不顾妈妈的阻拦,毫不迁就妈妈的意见,毅然决然地第五次去见梁生宝。在去的路上,她“已经决心要跟生宝过了”,她看透了郭振山怂恿她进城是为了拆散她和梁生宝这对恋人的险恶用心,她要向生宝解释以前的种种误会,并决心表示愧悔,她还要向梁生宝表明自己的心迹:自己看得上他,不是因为他相貌堂堂,一表人才,而是因为生宝“这号人”有着“青年人的年龄,中年人的老成”,“他做事和普通人不一样”;是因为她听团县委书记王亚梅说,党县委的书记们对生宝的印象很好,她觉得“生宝准是被县上挑选成培养对象了”;是因为生宝心地纯洁,他的心思“全花在党交给他的事业上了”。因此,她甚至开始想象和生宝见面后,“她将学城里那些文化高的男女干部的样子,并肩走路,而不像农村青年对象一前一后走路”。前四次夜晚与生宝的约会都因故无功而返,令人懊恼。但“这一回,改霞决心更大,决定再不避讳欢喜了!她要当着欢喜的面,约会生宝!”改霞快步迎上生宝,开口讲话。从生宝过去不自然到今天大大方方的答话中,改霞凭借着女人的特有的敏锐感觉,觉得话不投机,不觉“心里一沉”,强自笑笑,亲热得像一家人似的,关心生宝的工作,生宝却“事务式”的回答,“没有夜游的那种闲情”。由于生宝的冷淡,徐改霞先前想好了的词句完全被打乱了。两人一时找不到适合的话题,沉默着,夏夜的蛙鸣打破了这种沉静。改霞还沉浸在兴奋中,她大胆地向生宝敞开心扉,倾诉衷肠,并柔媚地把一只闺女的小手,放在生宝“雁塔牌”白布衬衫的袖口上,轻轻地说话,并且闭上她的大眼睛,做出一种娇嗔的样子。这里的细节叙述,是为了后面的抒情与议论:

好像改霞身体里有一种什么东西,通过她的热情的言词、聪明的表情和那只秀气的手,传到了生宝的身体里去了。生宝在这一霎时,似乎想伸开强有力的臂膀,把表示对自己倾心的闺女楼在怀中。改霞等待着,但他没有这样做。

共产党员的理智,显然在生宝身上克制了人类每每容易放纵感情的弱。生宝的这个性格,是改霞在土改的时候就熟悉的。现在眨眼就是夏收和插秧的忙季。知更鸟在每一家草棚院的庭树上,花言巧语地敬告:“小伙子小伙子贪睡觉!田禾黄了你知道?”而改霞面对的生宝呢?又不是一般的小伙子。他领导着一个断不了纠纷的常年互助组,白占魁也入组了。他没有权利任性!他是一个企图改造蛤蟆滩社会的人!

此处,生宝战胜了自己的感情,对期待中的改霞来了一番规劝:“改霞!你放平稳一点吧……我这阵没空儿思量咱俩的事。”说完“就扯起大步,坚决地向又嘈杂的冯有义草棚院走去”。改霞这个可怜的闺女,用小手帕揩着眼泪,她从根本上怀疑:两个强性子结亲,是不是能好!……

尽管梁生宝深深地爱着徐改霞,但为了工作,他竟然放弃了纯洁的爱情。在徐改霞第五次邀约梁生宝见面,向他摊牌,要求他登门提亲时,他以工作忙为借口,忽视了徐改霞对他的爱情表白的急切期待。后面来了一段议论,这些抒情、描写和议论,虽然出于作者柳青塑造人物的需要,要求英雄人物“高大全”,但显然不符合实际。笔者认为,柳青这里对英雄人物的塑造有拔高之嫌。

最后,时代精神与地域风情的结合。柳青通过对梁生宝和他带领的互助组在合作运动中的筚路蓝缕的“创业史”的叙述和描写,体现出了我们这个苦难民族自力更生、发愤图强的顽强意志,奏响了一个时代高昂激越的主旋律。同时这种精神的表现与关中地域风土人情的描写(如质朴的农民生活、淳厚的田园气息、渭河两岸的自然风光、陕北农村的民风民俗)融为一体。因此,读来既有强烈的时代感,又有浓郁的地方韵味。作品通过具体生动的生活画面,把北方民间生活习俗同人物的生活命运描写结合起来,表现出农民在合作化运动进程中的困惑、纠结和努力。如题叙部分写陕西历史上一场大饥荒岁月,梁三老汉收留逃荒而来且还有一个“拖油瓶”的梁生宝母亲时,就说到了乡规里的乡约:选一个天黑的时候,梁三老汉要请说合人、证婚人、代笔人立下改婚书才算合规矩。再如富裕中农郭世富家盖新房屋,按乡俗,梁上要挂太极图,亲戚送红绸子,梁柱上要贴红对联等等。作者细致地描绘了北方农村盖房的习俗,写出了土改后农村个人发家的道路及其对互助合作的挑战,也把农村集体创业和个体创业的矛盾凸显了出来。这正如著名评论家陈晓明所说:“柳青真实在把握住文学的现实需要的前提下,去描写农民的真实生活,捕捉到他们的情感和心理,在相当程度上还原出生活的本来面目,揭示出生活更为本真的内涵,因而,他的作品有着非常亲切的乡土气息,生活面和细节都能写得生动感人。”[8]二十四章和三十章均有此特点,此不赘述。

我们知道,对《创业史》的评价有着曲折的经历,评论界先是一窝蜂地唱赞歌,后来一股脑儿地全贬损,现如今则是客观评论居多。笔者将比较一致的评论引之于此,作为本文的结尾:“柳青把表现这种农民落后和狭隘心理的细节统统集中在梁三老汉身上,这就表达了他对历史发展的乐观情绪。在他看来,老一代农民身上的落后和狭隘才是富于典型性的,而新一代农民则已经摆脱了历史的阴影了。但实际情况是,正因为梁三老汉这个人物比较全面准确地概括了中国农民贫困屈辱的历史,以及因为这种贫困屈辱而形成的落后狭隘、裹足不前的性格侧面,同时又表现了中国农民勤劳、朴实的性格侧面,他反而成为《创业史》中概括变革中农民心理的复杂变化过程最生动、最典型的形象。”[9]而梁生宝的形象,我们要“历史地”看待,他和徐改霞的形象,在引导中国农民走“共同富裕”的道路上,还是具有现实意义和历史审美价值的。

注释:

[1][2][3][4][8]陈晓明:《中国当代文学简史》,中国社会科学出版社,2020年,第23 页,第25页,第27页,第31页,第33页。

[5]魏锋:《阎纲忆述与柳青的交往》,《文汇报》,2019年12月16日,第1、2版。

[6]中国社会科学院文学研究所当代室:《六十年与六十部——共和国文学档案(1949-2009)》,生活·读书·新知三联书店,2009年,第116页。

[7]柳青:《创业史》,中国青年出版社,2000年,第364-381 页。该作品引文具体出处以下行文不再一一标示。

[9]孟繁华、程光炜:《中国当代文学发展史(修订版)》,北京大学出版社,2021年,第162页。