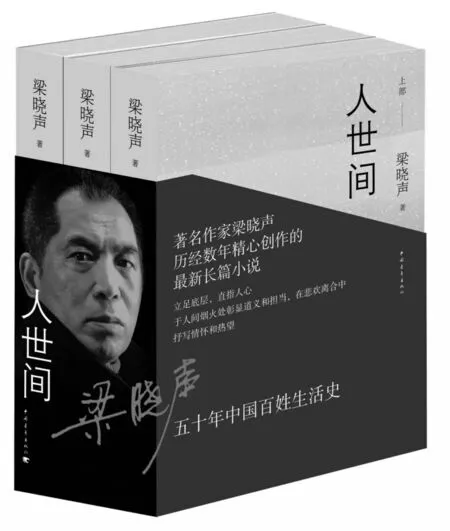

平民式崇高:《人世间》的美学形态构建

2022-09-17戴宵

戴宵

《人世间》是梁晓声致敬现实主义的史诗性巨著,作品以底层人民的生存状态和世俗生活为根本关注,生动呈现了近五十年来新中国风云变幻中普通老百姓生活的沉浮与坚韧、苦难与温暖。在这部小说中,梁晓声的笔端植入生活的土壤,在充满着人间烟火气息的书写中洋溢着飞扬向上的精神,为我们构筑出一种颇具平民气质与生命张力的美学新形态。

一、现实视野:底层生命的日常书写

作为一名持续性写作者,梁晓声的小说创作始终表现出理想主义的倾向,尤其是其前期的知青小说中显著标识着英雄主义的叙事路径,如《这是一片神奇的土地》《白桦林作证》《今夜有暴风雪》《为了收获》等,作品以上山下乡的知青为写作对象,描绘了投身于荒芜、辽阔的北大荒改造中的知青的热烈生活。在梁晓声笔下,知青的整体形象是激昂向上、乐观进取的,面对艰险、贫瘠的生活,他们充满斗志,坚信个人的改造实践之于国家建设的重要意义;也就是说,梁晓声前期所致力于呈现的理想主义本质上指向的是一种融汇了家国情怀的英雄主义。从根本上而言,这种以家国情怀为核心内涵的理想主义和英雄主义的书写,源于梁晓声本人对于现实的经验和体认。对作家进行观识和了解便知,梁晓声本人即是上山下乡的知青一代,在他的视野之中,知青的面貌除了以荒凉、贫瘠的现实环境为背景之外,更无可置疑地表现为一种战天斗地、拼搏进取的奋斗者形象。也就是说,对于知青的身份认同,梁晓声的认识更多呈现为一种苦痛环境中的上升者形象。相较于对时代的疼痛书写,梁晓声的心血更多地倾注于对那一代人昂扬、拼搏精神的表达。有论者指出:“梁晓声对于青春的追怀与悲壮化描述是源于现实生活对于他的压力和他对于现实平庸的失望,他的‘英雄主义’和‘理想主义’事实上也完全是五六十年代文化于当代社会的回光返照。”[1]也即,梁晓声写作中贯彻的理想主义追求构成了其对现实环境的呼应。因此,从某种意义上而言,梁晓声的理想主义写作倾向实际是以现实主义为基本底色的。

如此,我们再来审视梁晓声后期创作的变化便不会觉得突兀。在其转型之作《雪城》中,知青形象有了巨大转变。作品聚焦于回城知青徐淑芳的生命轨迹进行描绘,刻画了一个颇具悲剧性意味的知青形象——在时代的转折中,原本一腔热血建设兵团的女知青返身城市,却饱受现实生活之苦。两度出嫁皆以悲剧收场,她不得不走出家庭,谋寻生路。可以看出,在时代的沉浮与颠簸中的知青是缺乏安全感的,他们响应号召投身于建设祖国大好山河的洪流中,却终于在时代的转向中面临新的困境,无处安放的理想主义在现实的压迫中岌岌可危。尽管最终徐淑芳的成功——成为一个玩具厂老板——为我们展现了理想主义的点点余晖。显然,这样一种转向源于梁晓声对现实的精确审察。他深刻地察觉到,许多知青在时代的伟大转折中沦为了悲剧性的存在,回城之后的他们并不能快速地找到在城市的容身之所,而游移、挣扎于生活的苦痛与严峻之中。紧随《雪城》之后,梁晓声的创作更加突破其习以为常的知青小说写作,如《中国社会各阶层的分析》《九三断想》《九七凝眸》《郁闷的中国人》等作品,无不表现出其对中国社会现实的密切关注和批判性思考。

也正是基于现实主义的视野,《人世间》这部作品中表现出了“下沉”的品格。在这一作品中,梁晓声以底层生命为根本关注,全景式地展现出在新中国发展历程中普通老百姓的生活状态和生命气质。梁晓声清醒地意识到,在中国近五十年的发展中,底层老百姓在社会发展中占据着重要地位。正如他在访谈中所谈及的,“回过头去看知青文学,那么多人在写,但是留城的弟弟妹妹们,他们和城市的关系更紧密,和时代的关系也更紧密。”[2]这里所谓的“留城的弟弟妹妹们”,指的正是上山下乡时期留守于城市中的普通青年,他们是城市生活的亲历者,更是城市的建设者。如我们所知,新中国的发展依循着由农业国转向工业国发展的基本路线,而其中贡献力量最大的正是普通的工人阶级以及在城市中的建设者。在那一时期,城市工人阶级的日常生活成为了彼时中国社会基本面貌的现实写照。《人世间》的创作,如梁晓声所言,正是要致敬工人阶级,致敬城市中的普通老百姓。在这里,工人阶级不仅仅包括投身“大三线”的老工人——以周家父亲周志刚为代表——更包括留守城市的年轻的工人阶级,如以周秉昆为中心“六小君子”等人。

相比于热血激昂的知青情节的展示,《人世间》中的底层书写表现出深沉静谧的特征,这里没有宏大的英雄主义叙事,有的只是处于时代洪流之中个体生命的沉浮与挣扎,这在周秉昆、郑娟夫妇身上表现得尤为明显。作为留守城市的青年,周秉昆没有像哥哥姐姐那样通过知识改变命运,而是坚实地守护着周氏大家庭。从木材厂、酱油厂工人,到《大众说唱》的责任编辑,再到饭店副经理,他在父母身边过着相对普通的工人生活,而这也是彼时城市底层人民生活的基本状态。他们像老黄牛一般,面对生活的沉重负担,嚼一嚼便咽下去,继续在生活中挣扎着前行。显然,普通老百姓日常生活的描绘成为《人世间》故事讲述的基本内容,也正是因为这种直击生活真实面貌的现实主义美学视野,使得《人世间》具备了激活几代人生活记忆的动人品质。

二、历史观照:家国时运的个体呈现

梁晓声曾直言:“小说家应该成为时代的文学性的书记员。”[3]所谓时代的文学性的书记员,即是以现实主义的写作真实地展现社会生活,这在梁晓声的作品中表现为对社会历史的真实性记录和批判性反思,并以个体生命轨迹的展开为具体呈现。在《人世间》中,梁晓声将时代的大事件作为社会发展的基本状况浮现于小人物的生活事件中来,由此来揭示出个体与时代、家庭与国家之间的深度联系。如小说的开始,周家老大老二作为知青上山下乡群体离开周家以及周志刚远赴四川建设“大三线”,正是那一时代社会生活中最为浓墨重彩的片段。而周秉昆作为留守城市的工人阶层的生活,也映射出新中国建立初期社会的基本制度选择和思想观念——以公有制国营为根本,人们普遍性地认为在国有企业的工作才是“正经”工作。到后来周秉昆经营饭店,乃至骆士宾、水自流等人在深圳创业的成功,皆表露出市场经济在中国的推行和迅猛发展,而出国热、棚户区改造、反腐倡廉等重大历史事件也一一以周家人生活之中的日常事件表现出来。

如果说时代性的风云变幻显象为人物命运的发展,那么国家发展的进程在此则演绎为周氏家庭的变动。家是国的基本构成单位,无数个家的集合便汇成国的形态。在《人世间》中,周家的发展可谓是当时国家发展基本状况的象征。在一开始,工人阶级是周氏大家庭的基本定位。而这也正是新中国作为工人阶级国家对于自身发展的基本确认。在这一时期,工业化建设是国家发展重要方向。而作为第一代工人阶级——周志刚,也因自己的身份而自豪,这种自豪源于社会对工人阶级的认可和肯定,“凭我这身工服,走到哪搭车都没问题”。而随着市场经济的发展,国家发展呈现出更为多元的可能,工人阶级的那份优越感也就此被冲淡,如周秉昆逐渐脱离其工人的生活,开始经营饭店、书店,寻求更大发展的可能性。而且在周家人身上,身份阶层的逐渐划分也寓言着彼时中国发展进程中各个阶层的分化。因为读书的天赋和个人的努力,周秉义成功进入官员阶层,周蓉也成为高级知识分子——大学教授,他们渐渐与原本的周家产生了隔阂,这种隔阂并非情感上的,而是身处不同阶层上的身份差异。在小说中,周志刚夫妇至死都没有与亲家见上一面。周蓉虽然心有父母兄弟,但始终不能明白周秉昆郑娟夫妇俩的苦痛,她放纵女儿周玥对周楠的喜欢,在周家最为艰难之时也未曾给予任何帮助。尽管生活在不断变好,中国社会发展日新月异,人们的发展有了更多的可能性,但随着时间的推移,人与人之间的划分、阶层的固化也越来越明显。“六小君子”的分裂便是最好的证言。可以看出,梁晓声在揭示现实真相的同时是饱含着对现实的忧虑的。他看到了上世纪90年代以来时代的更替发展之中人的变化,这种变化鲜明地表现为人所处的阶层的分化,而人的价值观念的急剧转变则是隐匿其后的根本所指。在市场经济发展的时代语境之中,功利主义、金钱本位成为多数人的选择,人们因为个人欲望的实现不择手段,抛弃了对人的根本价值的持守和抱定。在小说的后部中,原本热心、善良的乔春燕、龚维则等人的“黑化”揭示了当时中国整个社会价值中的令人“忧患”成分。为了谋取利益,龚维则运用自己的权力秘密收受贿赂、参与走私野生动物的犯罪活动,完全弃法律于不顾。而乔春燕则更是直接以自己掌握了龚维则违法行为的信息进行钱财勒索,她为了多分一套政府补助的房子而写举报信诬告为官清正为民的周秉义。

作为社会性存在,人总是受制于其所处的社会文化空间并表现出其所处时代生活的共有特征。在市场经济的发展之下,成功学成为社会的普遍性推崇,成功标准的确立体现为财富和权力的获得。由此,追求财富和权势成为氤氲于时代之上的不良风气,急功近利者甚至丢弃了为人的基本品格和道德。显然,时代的发展和社会的整体性变化在周家以及以此为中心的人物的个体命运中得到了彰显,使得整部小说在琐碎平凡的个体命运书写中表露出历史主义的宏大气质。

三、崇高人格:精神品德的理想寄托

如何慰藉人心,为社会发展寻觅良方?这正是作家梁晓声的真切关心所在。“文以载道”是梁晓声对文学最为朴素的认识和理解,而这也是现实主义文学创作的基本要求。从丰富的西方文学史阅读经验中,特别是在对雨果的批判现实主义文学作品的分析中,梁晓声敏锐捕捉到现实主义的全面性蕴涵,他认为,文学不应当只是如镜子一般,停留于描写“人在现实中是怎样的”,更要表达“人在现实中应该怎样”。[4]因此,在书写严峻现实——如小说中肖国庆的父亲冻死于寒天腊月,肖国庆本人也因无钱治病而卧轨自杀,孙赶超妹妹因染病而投江等等事件,都展现出现实生活中普通民众的苦难与疼痛——的同时,梁晓声更在努力为读者展现平凡人的不屈与坚韧。他直言自己所坚持的文学追求——“我通过文学反复传达的,无非是这样一种叩问:在心性方面,人应该是怎样的,又可以是怎样的,尤其是生而普遍、命定平凡的人,其人生如何与‘可敬’两字结伴而行。”[5]也就是说,表现普通人的“可敬”以慰藉人心,是梁晓声创作的根本意图。

这首先表现为对普通人社会地位和价值的肯定。在时代奔涌式的发展之中,金钱财富、权势地位大受追捧,追求不平凡已经成为普遍性的文化价值,普通、平凡成为一种可耻、可怕的失败者的标签。对此,梁晓声呼吁构建一种肯定普通人作用和价值的文化。平凡并不等同于平庸,对于整个社会而言,平凡人是社会的大多数,平凡者是社会发展的基础性力量。《人世间》书写的对象,正是在历史发展之中扮演着重要角色的平凡的大多数。周家老父亲周志刚,一生都献给了“老三线”建设。周家长子周秉义在年轻时便以知青的身份投入边疆兵团的建设中去,返城后也一心服务人民,一生甘愿成为国家的“仆人”。周家二女周蓉,也为教育事业奉献了“最好的年纪”。周家老三周秉坤,在跌跌撞撞的生活中也成为了城市发展中最为朴实、无闻的奠基石。可以说,周家人是那个时代普通人最为真实的写照,他们在国家需要之时挺身而出,以各自的力量坚守在自己的岗位之上,活出了普通人的价值和光芒。

显然,普通人不因其平凡而伟大,却因其于平凡生活中持有着的锲而不舍、坚韧不拔和积极向上而不平凡。在时代的巨大变奏中,人人皆是蝼蚁。特别是在特殊年代里,人性的滑落成为某种较为普遍性的现象,而在物欲横流的时代发展之中,人格与道德的受挫更是势不可挡。在这种情况下,普通人对人性道德的持守甚至是提升便有了崇高的意义。在中国文化传统之中,崇高即“大”,它侧重于标榜主体精神和社会价值,如孟子所言称的“浩然之气”,即人格品质之“大”。正是借助以周秉昆为代表的普通人命运的书写,梁晓声言说着其对崇高的理解。故事发生的生活区优良传统道德的闪耀,是一种生长于普通老百姓生活之中的“好人文化”。而这种的命名——“光字片”,昭然揭示着梁晓声的基本认识,崇高乃是生命的高格与品质,是“仁义礼智信”等道德品格。“好人文化”的构建是以其情感性书写为表征的。在小说中,父母与儿女之间朴实无言的爱,夫妻之间相濡以沫的守护,朋友邻里之间的义气与互助,都闪烁着德性的光芒,这也为整部充满烟火气的现实主义作品染上了理想主义的色彩。

无可置疑的是,梁晓声的《人世间》以现实主义的创作笔法描画出了时代进程中平凡人的挣扎与疼痛,又以明亮、真诚的价值追求营造着平凡人“生如蚁而美如神”的温暖文学空间,这对时下现实主义创作而言,不得不说是一种革新。

【附文】

人世间(节选)

梁晓声

光字片的小街,十之八九是没有院子的小街。一户人家挨着一户人家,家家户户的门窗都直接开向沙土街道,开向对面的人家。初来乍到之时都穷得叮当响,拖儿带女仅挑一副担子流落至此,哪敢妄想建一处有院子的家啊!并且,如前所述,那时都还心系着老家呀,没打算长住下去嘛。既没打算长住下去,可不好歹盖成一两间土坯房,全家凑合着有个容身之处就行了呗!所以家家户户挨得紧,大多数人家是为了省事,可少砌一面墙,共有的那面墙也不会是冷墙了,对两家都有益的。小街窄,窗对窗,门对门,在当年图的是安全。任何一家发生了不好的事,开窗或开门一喊,几乎一条小街的人都能听到。

在此种居住情况之下形成的左邻右舍的关系,是以前他们在农村时没有过的新型关系。好处是,“拆了墙就是一家人”这句形容亲近程度的话,提醒着家家户户和谐是多么重要。不好之处是,如果两户人家闹成了誓不两立、水火难容的恶劣关系,那么可就都别想有顺心的日子了!甭说那么一种关系的两户人家了,就是住在同一条街的任何两户人家,也不愿甚至不敢使彼此的关系糟糕到那么一种地步。“低头不见抬头见”,用以形容小街上人与人包括孩子与孩子的生活常态,特别贴切。还有种不好之处是,家家户户都难有隐私可言。谁家剃菜劈柴砸煤块,无论冬夏,起码左邻右舍是听得清楚的。若在开窗图风凉的季节,街对面人家的大人孩子在干什么,彼此一目了然。若谁家来了陌生人,想让别人家在一整天内根本不知道也是不可能的。

与一九四九年前后相比,小街虽已有了街名,每户人家有了门牌号,但所有的人家,都变得越发不像家了。从前的草房顶看上去还较为顺眼的草,二十几年间早已不知被无数次大风刮到何方去了,草房顶变成了油毡的房顶。油毡房顶换一次得花不少钱,没有哪家花得起。这里那里破了,雨天屋里漏雨了,只得用不知从哪儿捡的油毡片儿盖住。怕被风刮跑,用各种各样的石头压着,许多人家的房顶看上去像留在那儿的象棋残局。

家家户户的门窗都不正了,有些人家的门窗歪斜得厉害,开关都费事。男人们一次次用菜刀斧头砍削门框窗框,多次后,门框窗框就不成样子了。

若谁家的女人到别人家串门,见别人家的门框窗框接近完好,都会忍不住羡慕地说:“我家门窗要是也这样,我这辈子对家也就再没什么其他奢望了。门窗这样,才多少像个家的意思啊!”

所有的土坯房也都变矮了。这是因为当初修路时,将路面垫高了。路面高了,雨水自然会从街上流进屋里。为防止自己家被雨水淹了,家家户户不得不在门前“筑坝”。当然,说筑坝是夸张,其实是用泥土掺煤灰堆成弧形的坎——从小街的这一端向那一端望去,仿佛每一户人家门前都修筑了射击掩体。

街头街尾的公厕也都摇摇欲坠了。有的公厕已不存在,由街道干部指挥居民填平了。踏板腐朽,上厕所成了冒险之事,怕孩子们掉下去溺死。填平是填平了,但是从开春起,臭味儿便从地下散发上来,人们无不掩鼻而过。街道干部们又煞费苦心,弄来半高不高的树栽在那儿。不久树死了,都是从农村来的人,谁都知道是被过足的肥力烧死了。这点儿属于农民的常识他们是有的,却谁都不道破,怕街道干部指责自己是“事后诸葛亮”。

每一根电线杆子还立在原地,但早已没了灯泡。灯泡总丢,证明那几条街上贪小便宜者大有人在。有的电线杆子也倾斜了,人们经常怀想曾有街灯的美好日子。

周秉昆的家住在街头,是那条小街的第一户。他家由里外两间构成,两间屋同样面积,都是二十几平方米的方正的房间。周秉昆的父亲周志刚是孝子,当年考虑到了,自己作为单传独苗,一旦在城市立稳了脚跟,应将父母从山东老家接出来,以尽床头之孝。他当年一咬牙借了民间的高利贷,非要使自己的家有两个房间不可。他在做儿子和做父亲两方面都极要强,并且还较幸运。两位老人从山东来到这个家后,秉昆的奶奶交给他一副镯子,说是祖上传下的,值些钱。那年秉昆的哥哥秉义刚出生,周志刚请识货的人过过眼。识货的人断定是好东西,愿意将他介绍给一位喜爱中国玉器的富有的俄国人,条件是成交了给点儿提成。当时东北己“光复”了,放高利贷的人因为有不少恶行被新政府镇压了,高利贷不必还,也没法还,满洲币作废了。所以,那副镯子保留下来了。待周秉昆出生时,新中国成立了,他不但有了哥哥,还有了姐姐。姐姐大他三岁,哥哥大他姐三岁。

在六十年代初的饥饿时期,秉昆的爷爷奶奶因为没有城市口粮,不得不回山东老家去了,不久先后死在老家。

那时,周秉昆的父亲已是建筑工人,身在大西北。

虽然,住两间打了地基的土坯房的周家很被人羡慕,却有不那么开心的方面。政府建公厕时,地点离周家最近,也就十来米的距离。秉昆的母亲当然强烈反对,但经不住一位善于做思想工作的街道干部的说服。实际上,因为小街太窄,公厕除了建在周家门窗的斜对面,也没另外的地方可选。建公厕是有益整条街的事,如不许建,会将整条街的人都得罪了,所以成了不同意也得同意的事。为了对周家的体谅予以补偿,街道干部允许周家在门前围上十几米地面做小院子。这么一来,周家又成了那条街唯一有小院子的人家。

以后的两年,不论多热的夏季,周家的门窗轻易是不敞开的。

注释:

[1]贺仲:《归去来的困惑与彷徨——论八十年代知青作家的情感与文化困境》,《文学评论》,1999年第6期,第117页。

[2]梁晓声、王海鸰:《他们如何打造<人世间>》,《中国青年报》,2022年2月22日,第011版,第1页。

[3]梁晓声:《关于小说<人世间>的补白——自述》,《小说评论》,2019年第9 期,第63页。

[4]朴婕、梁晓声:《有严霜,就有傲骨——梁晓声访谈录》,《小说家档案·梁晓声专辑》,2019年第5期,第60页。

[5]梁晓声、王雪瑛:《展现平凡百姓生活史,描绘国家发展壮阔画卷——关于长篇小说<人世间>的对话》,《文汇报》,2022年2月22日,第009版,第3页。