下方小梁切除术治疗青光眼滤过术后眼压失控的疗效和安全性

2022-09-16宋艳萍张文强

叶 倩,宋艳萍,陈 晓,张文强

作者单位:(430070)中国湖北省武汉市,中国人民解放军中部战区总医院眼科 湖北省眼底激光临床医学研究中心

0引言

眼压过高是青光眼性视神经损害的重要病因,当前青光眼治疗的主要目标是降低眼压[1],对于应用药物和激光后眼压仍不能有效控制的患者,应考虑手术治疗。青光眼滤过性手术的目的是为房水创造一个永久性的引流通道,将房水源源不断地由前房引流至Tenons囊。上方结膜具有位置宽、受眼睑保护等解剖特点,是小梁切除术的首选手术区域,失败的主要原因是术后滤过泡瘢痕化[2]。由于反复操作结膜纤维增生或者明显充血,原位手术失败率高,再次滤过手术的选择包括引流阀植入术或下方青光眼小梁切除术[3-4]。青光眼小梁切除术作为经典手术方案,可以有效、平稳地降低多种类型青光眼患者的眼压,具有费用低、方便推广等优势。既往有关下方小梁切除术的报道很少,最近的文献为Waheed等[5]于1998年报道,主要的争议围绕在术后滤过泡相关眼内炎的发生和手术成功率。本研究回顾了近5a,我们针对滤过术后眼压失控的患者,实施的丝裂霉素联合下方小梁切除术,总结结果和经验如下。

1对象和方法

1.1对象回顾性分析2015-03-25/2019-11-10中国人民解放军中部战区总医院眼科住院治疗的青光眼滤过术后眼压失控患者51例61眼。纳入标准:既往经过一次或者多次的青光眼滤过手术,上方结膜明显瘢痕化;行滤过泡针刺分离,给予最大耐受药物,眼压仍无法控制;随访时间大于6mo。排除标准:既往接受过眼部手术,没有按时复查,随访时间小于6mo。46眼(75%)行单纯下方小梁切除术,14眼(23%)行下方小梁切除术联合白内障摘除术,1眼(2%)行下方小梁切除术联合引流阀取出术,术中均联合使用丝裂霉素。本研究过程遵循《赫尔辛基宣言》,所有检查和治疗均在取得患者知情同意后进行,患者均签署知情同意书。

1.2方法所有患者在术前及术后均行视力、眼压、裂隙灯、眼底镜、房角镜、视野及青光眼OCT等检查。

1.2.1下方小梁切除术麻醉:消毒前用盐酸丙美卡因表面麻醉2次,间隔5min。对情绪紧张、估计配合不良的患者,可酌情加球旁麻醉。在眼部及手术眼结膜囊消毒后,下方球结膜下注射2%利多卡因。如果眼球暴露不佳,6∶00位角膜缘吊线固定眼球;做以下穹窿为基底结膜瓣:5∶00~7∶00位方向沿角膜缘剪开球结膜和筋膜并向后分离,暴露巩膜区域。制作巩膜瓣:局部电凝止血,范围略大于预计巩膜瓣切口2mm,用11号尖刀片在已止血区域制作约3mm×4mm大小的巩膜瓣,巩膜切口深度约1/2巩膜厚度。抗代谢药物应用:将浸泡0.25%丝裂霉素C的明胶海绵片置于结膜瓣和巩膜瓣3~4min,去除带药棉片后用足够量的生理盐水冲洗结膜下及巩膜床。小梁切除:在白色巩膜带和灰蓝色小梁带交界处做一垂直长约2mm切口进入前房,用小梁咬切器向前咬除约2mm×2mm大小的小梁组织。虹膜切除:用虹膜镊夹住暴露在滤过口内的虹膜并稍上提,平行角膜缘方向做一宽基底的周边虹膜剪除。缝合巩膜瓣、调节缝线:复位巩膜瓣,用10-0尼龙线将巩膜瓣的两个后角各缝一针,松紧度以巩膜瓣自然对合,干棉签擦拭后见到房水从巩膜瓣边缘明显渗出为宜。两边各做一眼压调节缝线,再次观察房水渗出较前变缓。缝合结膜瓣:用10-0尼龙线连续紧密缝合球筋膜。手术均是由同一名医生完成。

1.2.2术后管理手术后1mo内应用醋酸泼尼松龙滴眼液、左氧氟沙星滴眼液和妥布霉素地塞米松眼膏。对于早期诊断为引流不畅的患者,及时行滤过泡按摩降低眼压,逐步拆除眼压调节缝线,若经上述处理眼压仍高,滤过泡有瘢痕化倾向,行滤过泡针刺分离联合5-FU结膜下注射。

1.2.3术后随访记录患者术后第1wk,1、3、6、12mo和末次随访的视力、眼压、滤过泡形态、眼底,使用降眼压药物的种类和术中和术后全身及眼部并发症。术后随访时间为6~76(平均30.15±14.10)mo。

1.2.4手术评价标准术后眼压4~21mmHg,眼压降低超过20%,不需要抗青光眼药物治疗,定义为完全成功,如果需要加用降眼压药物,定义为部分成功;术后因眼压无法控制或者无法耐受药物再次行激光或抗青光眼手术,以及术后3mo后连续2次随访IOP>21mmHg或<4mmHg,定义为手术失败。术后实施滤过泡按摩、针刺分离等措施不定义为手术失败。滤过泡形态(Honfeld分型):Ⅰ型为微小囊状型,Ⅱ型为弥散扁平型,Ⅲ型为瘢痕型,Ⅳ型为包囊型。

统计学分析:采用统计学软件SPSS25.0对数据进行处理和分析。采用K-S检验方法检验数据符合正态分布,手术前后患者各时间点的眼压采用单因素重复测量方差分析进行比较,进一步两两比较采用LSD-t检验,术前术后降眼压药物的种类比较采用配对样本t检验。根据成功标准,采用Kaplan-Meier生存曲线评估完全和部分成功率。P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

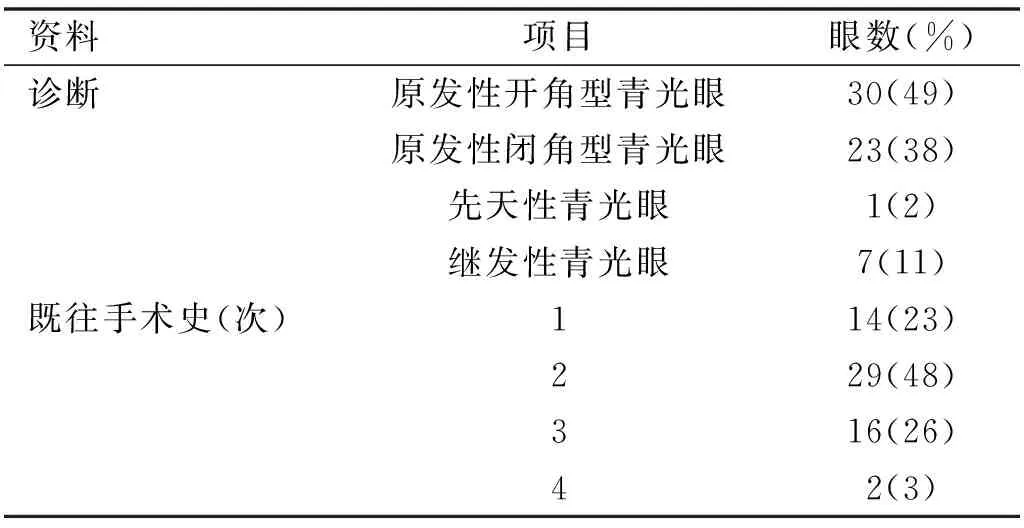

2.1患者基本资料共纳入患者51例61眼,其中男25例28眼,女26例33眼。年龄7~81(平均49.16±16.15)岁,中位数50岁。患者既往多次行眼科手术治疗,术前诊断和既往手术次数见表1,其中49眼曾行经上方小梁切除术,18眼曾行白内障摘除术,11眼曾行引流钉植入术,3眼曾行引流阀植入术,1眼曾行玻璃体切除术,2眼曾行角膜屈光手术。患者随诊时间30.15±14.10mo。

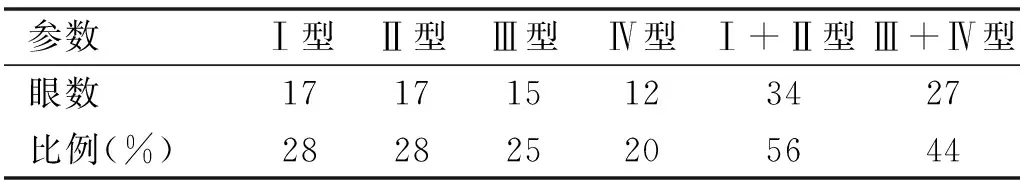

2.2术前术后患者的眼压术后随访6~76(平均30.15±14.10)mo,中位数为28mo。术前,术后1wk,3、6mo,1a及末次随诊患者测量的眼压差异有统计学意义(F=155.87,P<0.001);术后随访各时间点眼压均较术前降低(表2)。

表1 手术患者信息

表2 术前和术后眼压

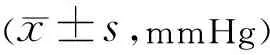

2.3手术成功率根据Kaplan-Meier生存曲线推算6mo手术完全成功率是62%,部分成功率是93%;1a手术完全成功率为49%,部分成功率为85%;2a手术完全成功率为36%,部分成功率为81%(图1)。末次随诊时,34眼(56%)形成功能型滤过泡(表3)。对于失败的患者,进一步行激光或手术治疗(图2),其中2眼行下方小梁滤过泡复通术,1眼行颞上小梁切除术,3眼行青光眼引流阀植入术,3眼行内窥镜下睫状体光凝术,1眼行超声睫状体成形术,2眼行经巩膜二极管激光睫状体光凝术,1眼行眼球摘除术。

图1 下方小梁切除术后完全成功率和部分成功率的Kaplan-Meier生存分析 A:完全成功率生存曲线;B:部分成功率生存曲线。

图2 下方小梁切除术后形成功能型滤过泡 A:原发性开角型青光眼晚期独眼,引流钉植入、滤过泡复通术后,下方小梁切除术后6a;B:原发性开角型青光眼晚期独眼,小梁切除术、玻璃体切除术后,下方小梁切除术后10mo。

表3 末次随诊滤过泡分级

2.4术前术后视力及使用降眼压药物种类术前视力为无光感~0.6,在随访期间内,视力基本保持稳定。末次随访时,患者视力较术前视力不变或者提高的共53眼(87%)。患者术前使用降眼压药物3.33±0.77种,术后3mo时为1.41±1.44种,差异有统计学意义(t=9.86,P<0.001)。

2.5术中及术后并发症的发生情况术中行虹膜切除时发生玻璃体脱出3眼,术中行周边玻璃体切除,术后眼压正常。术后发生脉络膜脱离4眼(7%),多数出现于拆除眼压调节缝线后,均行药物保守治疗后恢复;术后发生滤过泡渗漏3眼(5%),配戴角膜绷带镜后渗漏愈合;术后发生恶性青光眼2眼(3%),均用药物保守治疗后恢复。术后6眼(10%)出现滤过泡隆起、下方虹膜根切口外露,影响外观,但无明显复视。所有患者在随访期内均未见滤过泡感染、眼内炎等严重并发症。

3讨论

本组病例患者均为上方青光眼滤过术后眼压失控,眼部条件差,其中大多数患者视神经萎缩严重,手术目的是持久保持稳定、低位的靶眼压,以便维持仅有的视功能。经过一次甚至多次的滤过手术,上方结膜结构已经破坏,原位再次手术结膜下瘢痕增生更严重,手术失败率高,所以本研究避开上方瘢痕区,对患者实施下方小梁切除术,随访术后眼压、滤过泡等情况。结果显示术后6mo,1、2a,分别有62%、49%和36%的病例在不需要使用降眼压药物的情况下,成功控制眼压,而93%、85%和81%的病例在使用药物的情况下,有效控制眼压。末次随诊,56%眼形成功能滤过泡。下方小梁切除术不仅避开了上方的瘢痕区,同时由于重力作用,可能更有利于房水向滤过泡引流,形成功能型滤过泡。

Vesti等[6]曾报道了14例未注射抗纤维化药物的下方小梁切除术,12~16mo的平均眼压是20.1mmHg,最后仅有2例患者术后不需要用任何降眼压药物。Caronia等[4]分析了101眼下方小梁切除术的病例,其中62眼(61.4%)既往曾行失败的滤过手术,术中94眼(93.1%)使用5-氟尿嘧啶,7眼(6.9%)使用丝裂霉素,部分成功率为2a 56%、5a 38%,完全成功率为2a 39%、5a 15%。

本研究更高的手术成功率可能得益于丝裂霉素的使用,使用抗代谢药,特别是5-氟尿嘧啶和丝裂霉素C,能降低滤过泡瘢痕化的风险。与5-氟尿嘧啶相比,丝裂霉素C的有效率和并发症发生率更高[7]。同时,规范的手术操作也有利于提高滤过手术的成功率[8],例如巩膜瓣和调节缝线的制作。为保证房水持续不断地流向滤过泡,巩膜瓣要有合适的大小和厚度,缝合线不宜过紧。早期的滤过泡按摩和逐步拆除眼压调节缝线,有利于降低房水流出阻力,形成功能滤过泡,但需把握眼压调节线拆除的时机,不宜过早。本研究观察的4眼脉络膜脱离中,2眼出现在拆除调节缝线后,考虑与眼压调节缝线拆除过早有关,建议至少在术后3d后开始拆除眼压调节缝线。下方小梁切除术后滤过泡的维护和上方没有太大差异,包括滤过泡按摩、缝线拆除和滤过泡针刺分离联合5-FU结膜下注射。对于手术失败的患者,根据患者病情,进一步制定激光或手术的治疗方案。下方小梁切除术可以为上方再次手术创造条件,本研究中1眼晚期原发性开角型青光眼,通过下方小梁切除术暂时降低眼压、减少降眼压药物使用,在上方球结膜充血明显缓解,再次于颞上行青光眼小梁切除术,术后形成功能型滤过泡。

1991年Wolner等[9]发现和上方小梁切除术相比,下方小梁切除术后迟发性滤过泡感染的发生率更高,上、下方小梁切除术后感染率分别为3%和9.4%。1996年Caronia等[4]报道101例下方小梁切除术的病例中有12例在6~58mo发生滤过泡感染,发生率为11.1%,感染病原体包括金黄色葡萄球菌(5例),嗜血杆菌(1例)、沙雷氏菌(1例)和假单胞菌(1例),他认为下方滤过泡相关眼内炎发生率更高与下方滤过泡缺乏眼睑保护,长期暴露和更容易受到损伤有关。与既往研究不同的是,在本研究随访6mo~6a的过程中,没有发生任何术后滤过泡相关眼内炎的病例。本研究的经验包括:(1)术中做以下穹窿为基底的结膜瓣,角膜缘球结膜行连续紧密的缝合;(2)治疗慢性睑缘炎,叮嘱患者术前、术后规律点用抗生素滴眼液,注意手部卫生;(3)对于糖尿病患者,严密监控血糖情况。滤过泡渗漏、术后持续低眼压和慢性睑缘炎是术后滤过泡感染的重要危险因素[10],滤过泡渗漏将明显增加术后感染的风险,Caronia等[4]报道10例早期伤口渗漏患者需要手术修复,本研究出现3例术后滤过泡轻度渗漏,佩戴角膜绷带镜后均很快愈合。术前、术后需要保证患者规律点用抗生素滴眼液,Waheed等[5]观察10a中出现的12例复发性滤过泡感染患者,发现仅有50%使用了局部预防性抗生素,其中4例曾行下方小梁切除术。在关注眼部情况的同时,还要重视患者的全身情况,稳定安全的血糖水平对于预防小梁切除术后眼内炎至关重要[11]。在本研究的观察中,有1例患有2型糖尿病的独眼、晚期原发性开角型青光眼患者,在上方滤过泡复通术后2wk发生眼内炎,立即行玻璃体切除术。1a后眼压控制不佳,在严密控制血糖后,行下方小梁切除术,术后观察9mo,未发生眼内炎等并发症,在未用任何降眼压药物的情况下,眼压维持在8~10mmHg。

本研究下方小梁切除术的疗效,缺乏上方小梁切除术对照,主要原因下方小梁切除术针对的是多次滤过术后眼压失控患者,研究对象没有可比性。既往曾有不同方位植入青光眼引流阀疗效和安全性的比较,Pakravan等[12]分别在上、下象限为58、48眼操作青光眼阀植入术,结果上、下位在降低眼压、减少青光眼药物数量和保护视力方面具有相似效果,但下象限带来了更多的并发症。Martino等[13]将青光眼引流阀植入50例小梁切除术后高眼压的患者,其中17例植入下方结膜,33例植入上方结膜。结果上、下组成功率相近,术后再手术率下位组更高。Zhu等[14]利用活体共焦显微镜观察正常人球结膜组织结构,显示各方位细胞种类和密度无差别。和上方小梁切除术相比,下方小梁切除术是反向操作,难度明显增加,对手术医生的技巧要求更高。从眼部解剖看,下方球结膜短,角膜缘窄,需要特别注意小梁咬切时的位置。本研究术中在切除小梁时,出现3眼玻璃体脱出的情况,与早期手术经验不足,对下方角膜缘结构认识不够有关。针对这种情况,术中切除咬切口旁部分玻璃体,术后未出现玻璃体堵塞引流通道导致高眼压等情况。

本研究观察对象均是曾经历过抗青光眼手术,上方结膜、筋膜等结构受到严重破坏的患者。本研究采取下方小梁切除术,安全、有效地降低眼压,为青光眼滤过手术后眼压失控的患者提供一种可供选择的治疗方案。