先秦“周书”名实考

2022-09-16胡宁

胡 宁

(上海大学 文学院,上海 200444)

中国古代文献中,“周书”一名所指称者实多,相关的问题亦甚复杂。除正史中记北周一朝史事人物者以《周书》为名外,《尚书》中有《周书》部分,与《虞夏书》《商书》并列;《汉书·艺文志》著录有《周书》七十一篇,后称《逸周书》;西晋太康年间汲冢所出战国竹书亦有《周书》,称《汲冢周书》,后与《逸周书》相混淆。包括《周书》在内的《尚书》是否经孔子删存而成书?《汉志》著录的《周书》成书于何时?今存《逸周书》中有没有出自汲冢的篇章?古来聚讼纷纭。从《左传》《国语》等典籍所载贵族言论,到战国诸子学派的著作,“周书”皆屡见称引,辨析“周书”这个名称在先秦时期是如何被使用的、其所指称的是什么,不仅有助于认识当时的古文献传播情况和当时人对古文献的看法,而且对上述若干重要问题的探讨和解决也有所裨益。

一、春秋时期的“周书”

春秋时人称引“周书”,主要记载于《左传》和《国语》①,共有13 例(表1)。

表1 春秋贵族言论引用“周书”情况

春秋时期贵族言论中引用“周书”,13 条中有7 条见于《康诰》②,1 条见于《吕刑》,1 条不见于其他文献,4 条见于《伪古文尚书》的不同篇目。见于《伪古文尚书》的4 条,当然不能说就引自《蔡仲之命》《君陈》《旅獒》《武成》,而是伪作这四篇时移用了这几句话而已,春秋贵族引用的来源当是逸书的某些篇章。“文王至于日中昃”云云一段不见于其他文献,从内容来看亦当来源于逸书。

《左传》中有三条引文值得关注:

文公二年晋国狼瞫引“周志有之”:“勇则害上,不登于明堂。”[1]1837所引见于《逸周书·大匡解》。

襄公十一年晋国魏绛引“书曰”:“居安思危。”[1]1949所引见于《逸周书·程典解》。

襄公二十五年卫大叔文子引“书曰”:“慎始而敬终,终以不困。”[1]1984所引见于《逸周书·常训解》。

这三条不是引“周书”,所引内容见于《逸周书》(原名就是《周书》),王连龙先生据此认为《周书》某些篇章确实曾以《周志》《书》之名存在于春秋时期[2]366,证据似嫌不足。三条引文都很简短,类似格言,很难据此证明《逸周书》相应的三篇在春秋时期已有,刘启釪先生早就说过:“可能《左传》作者与此诸篇作者所据为同一原材料,也可能此诸篇的原材料受春秋文字影响成篇,为《左传》作者所见。”[3]《左传》引“书曰”7 次(与引用《春秋经》文的“书曰”区别开),3 条见于《尚书》,假设“居安思危”“慎始而敬终,终以不困”确实就是引自《程典解》和《常训解》而不是别有来源,这两篇在春秋时期是与《尚书》中的各篇同类的文献。相对于引“书”,《左传》中引用“虞书”(1 条)“夏书”(14 条)“商书”(5 条)和“周书”的条目更多,“虞”“夏”“商”“周”是“书”的修饰语,特别标明了所引文献的时代归属。“周志”同样也不能视为书名,《左传》引“志”12 条,《国语》引“志”1 条,有:“志”“周志”“郑志”“前志”“军志”“礼志”“史佚之志”“仲虺之志”等。陈梦家先生论“书”与“传”“志”的不同,认为“在乎简策之大小”:“此在汉人记载中略见一二。书与所谓六经,系用汉尺二尺四寸长策,诸子传文纪志或一尺、或八寸、或六寸。”[4]27此论恐不足以说明“书”与“志”之别,而只是被尊为“经”的文献与其他文献在书写形式上的差别。志,记也,记于心中而不忘可谓之“志”,记于简册以防遗忘也谓之“志”。从“仲虺之志”“史佚之志”这样的名称来看,“志”是由史官记录下来的,与“书”并没有严格地区分,“前志”是前代的历史记录,“郑志”是郑国的历史记录,“周志”是周王国的历史记录。

《左传》所载春秋贵族引“书”,“书”前的修饰语可谓多种多样,除了上文已经提到的,还有表示“书”之性质的修饰语,如《左传》定公四年,卫国子鱼引了蔡国始封的“命书”:“王曰:胡!无若尔考之违王命也!”又引了践土之盟的“载书”:“王若曰:晋重,鲁申,卫武,蔡甲午,郑捷,齐潘,宋王臣,莒期。”[1]2135“命书”即册命之书,“载书”即盟誓之书。此外,《国语·晋语四》记载晋文公重耳流亡在齐,贪于逸乐,不思进取,夫人姜氏(齐桓公之女)劝他离开齐国,话中引“西方之书有之曰”:“怀与安,实疚大事。”韦昭注:“西方,谓周。《诗》云:‘谁将西归。’又曰:‘西方之人。’皆谓周也。”[5]342则“西方之书”犹言“周书”,此二句不见于今本《尚书》。齐国是东方诸侯国,姜氏称周之书为“西方之书”,这提示我们“周”除了可以是时代名,还可以是地域性的名称。《左传》襄公三十年,郑国子产引“郑书有之曰”:“安定国家,必大焉先。”[1]2012不见于今本《尚书》。郑国有“郑书”,其他诸侯国亦应各有其“书”,《左传》昭公二年,晋韩宣子聘鲁,“观书于大史氏,见易象与鲁春秋。曰:‘周礼尽在鲁矣,吾乃今知周公之德与周之所以王也。’”[1]2030“观书”当从陈梦家先生释,“与‘见易象与鲁春秋’是分举二事”,但陈先生认为此“书”即《尚书》,“《书》中周公之篇述开国时事,故韩宣子说吾乃今知周公之德与周之所以王”[4]12,恐亦未必。“书”当即鲁国之“书”,可称“鲁书”,与“郑书”一例。这样看来,“周书”不仅可以是与“夏书”“商书”相对而言时代性指称,还可以是与各诸侯国之书相对而言的地域性指称,无论哪种指称,都是临时性的,不能视为某部著作或其中某个固定部分的专名。

“著于竹帛谓之书。”[6]“书”可以是动词“书写”之义,也可以表示在竹帛上所书写的内容,所有“著于竹帛”者皆可以称为“书”,但从《左传》《国语》等所载春秋贵族言论引用情况来看,“书”与“诗”在当时是区分开来的,贵族引诗之例众多,并无称为“书”者。诗、书同是官方文献,但分掌于不同的王官。“诗”是仪式乐歌的歌词,掌于乐官,《礼记·乐记》:“德者,性之端也。乐者,德之华也。金石丝竹,乐之器也。诗,言其志也。歌,咏其声也。舞,动其容也。三者本于心,然后乐器从之。”孙希旦《集解》:“诗也,歌也,舞也,三者合而为乐……德具于心,发而为三者,而后乐器从而播之。”[7]诗与乐,是词与曲的关系,原密不可分,即便是采自民间的诗歌,也要汇集于官方音乐机构,由乐官整理加工[8]。“书”则掌于史官,《国语·周语上》言“史献书”[5]10,《左传》襄公十四年言“史为书”[1]1956。在贵族政治时代,礼乐是社会政治生活的基本运作方式,诗与书之间就因为官守、用法的不同而自然区分开来,而不是如后世那样要从格式韵律上作区分。尽管春秋时期王室衰微、政权下移,这种区分也还是自然而然的,只不过列国之诗、书益形重要,更多地出现于国际政治视野罢了,各诸侯国的诗、书也掌于该国的乐官、史官之手,有不同的使用方式。

诗与书,可以说是官方文献最基本的区分,贵族官学中学习的方式是有很大区别的。《墨子·公孟》:“诵诗三百,弦诗三百,歌诗三百,舞诗三百。”[9]690从“诵”到“弦歌”到“舞”,是一个表现形式从简到繁的序列,也是一个循序渐进的学习过程。《左传》襄公十四年:“孙文子如戚,孙蒯入使。公饮之酒,使大师歌《巧言》之卒章。大师辞,师曹请为之。初,公有嬖妾,使师曹诲之琴,师曹鞭之。公怒,鞭师曹三百。故师曹欲歌之,以怒孙子,以报公。公使歌之,遂诵之。”杜预注末二句云:“恐孙蒯不解故。”[1]1957杨伯峻注:“歌与诵不同。歌必依乐谱,诵仅有抑扬顿挫而已。”[10]“诵”无须配乐,最简,但也不同于日常说话,而是有着特殊的节奏腔调,日常学诗,也是以“诵”的方式,所以孔子说:“诵诗三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对,亦奚以为?”[1]2507“诵”不仅是熟悉“歌词”,应该还包含着对诗意的理解。“弦歌”则是以琴瑟演奏并歌唱,是当时贵族必备的素养。《礼记·曲礼下》云“士无故不撤琴瑟”[1]1259,即不遇变故则每日弦歌。《论语·述而》:“子于是日哭,则不歌。”[1]2482知无吊唁等悲事则必歌。《周礼·春官·小师》:“小师掌教鼓鼗、柷、敔、埙、箫、管、弦、歌。”郑玄注:“弦,谓琴瑟也。歌,依咏诗也。”[1]797至于“舞诗”,也是贵族的必修课,《礼记·内则》:“十有三年学乐,诵诗,舞《勺》。成童(十五岁)舞《象》,学射御。二十而冠,始学礼,可以衣裘帛,舞《大夏》。”[1]1471《勺》《象》皆有其诗,分别是《周颂》的《酌》和《维清》;《大夏》亦有其诗,即《大雅》中的部分篇章[11]。学诗与学乐(包括学舞)一体,这是以诗在礼仪中作为歌词被使用的性质为基础和指归的。

“读书”则本是史官的专职,王国维先生《史籀篇疏证序》云:

《说文》云:“籀,读也。”又云:“读,籀书也。”古籀、读二字同音同义。又古者读书皆史事,《周礼·春官·大史》职:“大祭祀,戒及宿之日,与群执事读礼书而协事;大丧,遣之日,读诔。”《小史》职:“大祭祀,读礼法;史以书叙昭穆之俎簋;卿大夫之丧,赐谥读诔。”《内史》职:“凡命诸侯及公卿大夫,则册命之。凡四方之事,书内史读之。”《聘礼》:“夕币,史读书,展币。”《士丧礼》:“主人之史读赗,公史读遣。”是古之书,皆史读之。《逸周书·世俘解》:“乃俾史佚繇书于天号。”《尝麦解》:“作筴许诺,乃北向繇书于两楹之间。”繇即籀字。《春秋左氏传》之“卜繇”,《说文解字》引作“卜籀”,知《左氏》古文“繇”本作“籀”。《逸周书》之“繇书”,亦当即籀书矣。籀书为史之专职。[12]252-253

“读”不仅是诵读,还要䌷绎义理,段玉裁论之甚明:“读与籀叠韵而互训,《鄘风》传曰:‘读,抽也。’《方言》曰:‘抽,读也。’盖籀、抽古通用。《史记》:‘史记石室金匮之书。’字亦作。抽绎其义薀至于无穷,是之谓读。故卜筮之辞曰籀,谓抽绎易义而为之也。”[13]《国语·晋语四》所载“文公学读书”一事也表现出这一点:“文公学读书于臼季,三日,曰:‘吾不能行也咫,闻则多矣。’对曰:‘然而多闻以待能者,不犹愈也?’”[5]386文公说“吾不能行也咫”,臼季说“多闻以待能者”,则学的目的显然是从书中领会先王的治道,即䌷绎义理。

“诵”与“读”义原相近,但“诵诗”主要是为后续的弦歌舞蹈做准备,而“读书”则是边读诵边䌷绎义理。尽管“诵诗”本身也包含有诗意的领会和把握,但整个学诗的过程是与乐舞密不可分的,学习的目的是要在礼仪场景中使用作为歌词的诗,这与“书”的学习大不一样。“诗”与“书”的分野即在于贵族官学体系中主管部门、学习方法、使用方法的不同。

除诗歌以外的官方文献,有一些性质、用途特别,自成一体,有其专名,如诸侯国的编年体史志记录,就有“春秋”之名,不同诸侯国还有不同的名称③。再如《周易》,《左传》中凡10 见,或为某人之言中引用其内容,或为用《周易》占卜,可知此名当时确实存在,而且用以指称一部筮占专书。掌占卜者亦是史官之一类,《左传》庄公二十二年:“周史有以《周易》见陈侯者,陈侯使筮之,遇观决之否,冸曰:‘是谓“观国之光,利用宾于王。”此其代陈有国乎……’”[1]1774“观国之光,利用宾于王”见于《周易·观卦》六四爻辞,观卦六四爻变,则成否卦。“周史”即周之史官,他“以《周易》见陈侯”,可见这是他的专长。还有“世”,《国语·楚语上》载申叔时论傅太子之道,列举各种教育内容,就包括“教之世,而为之昭明德而废幽昏焉,以休惧其动”,韦昭注:“谓先王之世系也”[5]528。顾颉刚先生有《歌诵谱牒》一文,比照爨人风俗,论曰:

又《鲁语上》:“工史书世,宗祝书昭穆。”韦《注》:“工,瞽师官也。……世,次先后也。”《周礼·春官》:“瞽蒙掌播鼗,……讽诵诗,世奠系,鼓琴瑟。”又“小史掌……《系世》,辨昭穆”。郑《注》于“瞽蒙”引杜子春云:“‘世奠系’谓《帝系》,诸侯卿大夫《世本》之属是也。小史主次序先王之‘世’,昭穆之‘系’,述其德行。瞽蒙主诵诗,并诵世、系以戒劝人君也”。知汉族古代对于谱牒犹所笃重,定为贵族必修之课,小史记之,瞽蒙歌之。[14]

世系是由史官记录、又由乐官演绎,演绎方式类似于诗,“世”“系世”是其专名。

由此可见在春秋时期,“书”是与由乐官所掌之“诗”相区别的、史官所掌的官方文献的通称,而史官所掌文献中有专名的则通常称其专名,不笼统称为“书”。周王朝之“书”即被称为“周书”,既区别于夏、商的官方文献,也区别于诸侯国的档案文书。张怀通先生认为从档案文书到“周书”经过了有意识改编,改编完成后在贵族社会发挥作用:“一是在官学的‘言’教中被用来教育贵族子弟;二是在宴饮、会盟等场合,以及著书立说时,被士大夫引用,或用来表情达意,或增强论说的分量,即‘士称之’;三是由瞽史讽诵以为王公的箴戒,即‘工诵之’。”[15]三种作用的总结很精当,但说“周书”是经“改编”而“完成”的,与档案文书原本相异,似可商榷。贵族之所以具有引论“周书”以达意、箴戒的能力,是因为贵族教育中本就有这方面内容,而贵族官学是由“官”施教的,诗歌乐舞的教育由乐官实施,“书”的教育则由史官实施。用“周书”教育贵族子弟,本来就是史官职责的一方面,“周书”的制作、保管与用“周书”施教,不能割裂开来。史官制作文书、保管文书,就用文书施教,贵族经过这样的教育,引论文书,就称之为“周书”,不能说施教过程中使用和被贵族引论的档案文书就不是档案文书了。

二、战国时期的“周书”名义

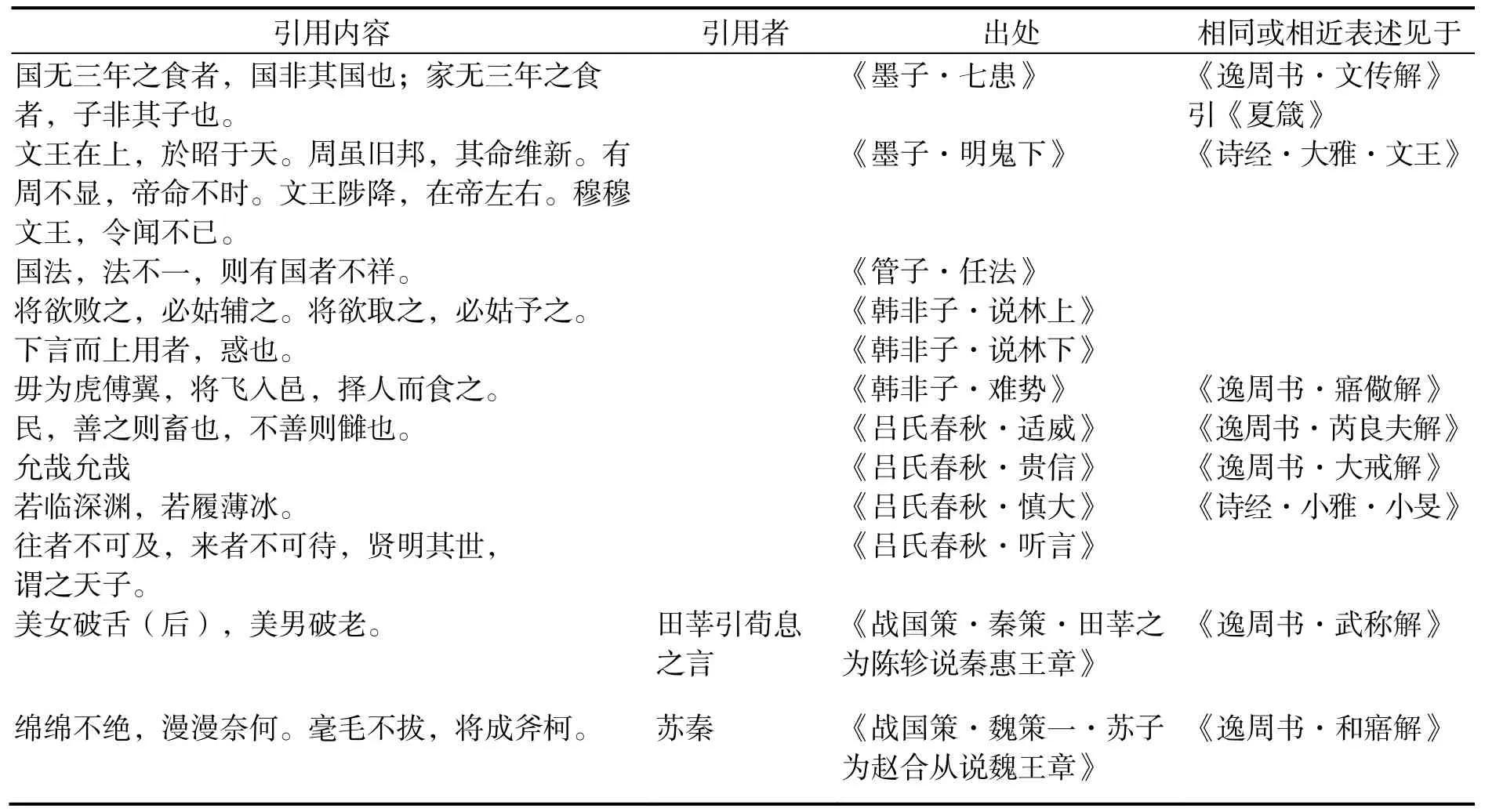

战国诸子称引“周书”,《墨子》中有2条,《管子》中有1 条,《韩非子》中有3 条,《吕氏春秋》中有4 条,《战国策》中有2 条,合计12 条(表2)。

表2 战国诸子著作引用“周书”情况

战国子书和《战国策》引用“周书”,12条中有6 条见于《逸周书》的不同篇目,2 条见于《诗经》,还有4 条难以与其他文献对应。黄怀信先生以6 条见于《逸周书》的引文为据,认为可以“说明当时已有与七十一篇大致相同之《周书》”,所谓“七十一篇”,是指《逸周书》[16]。黄先生的观点值得商榷,就《墨子·七患》所引一条来说,不能孤立看待,应放到《墨子》引用古代文献的现象总体中去看,《墨子》是儒家以外引用《诗》《书》较多的战国子书,往往称之为“先王之书”,如在论“尚同”时,引用了“先王之书《吕刑》”“先王之书《术令》”“先王之书《相年》”,又引用“先王之书《周颂》”和“《诗》”[9]117-118。但当需要强调具体时代时,又有用“夏书”“殷书”“周书”之例,《墨子·七患》引用“周书”之前还引用了“夏书”和“殷书”:“故‘夏书’曰:‘禹七年水’,‘殷书’曰:‘汤五年旱’,此其离凶饿甚矣,然而民不冻饿者何也?其生财密,其用之节也。”[9]36用“夏书”“殷书”里的话说明夏禹、商汤之时就有严重的自然灾害,虽有重灾却“民不冻饿”,就是因为“生财密”“用之节”而有储备,最后用“周书”“国无三年之食者”云云来强调“国备”之重要。显然,一连引用“夏书”“殷书”“周书”的目的是证明自己的主张是夏、商、周三代贤明君主皆践行过的,从而增强说服力。若非为了言明三代,则完全可以称为“先王之书”。

与此类似的是《明鬼下》的一段:

今执无鬼者之言曰:“先王之书,慎无一尺之帛,一篇之书,语数鬼神之有,重有重之,亦何书之有哉?”子墨子曰:“周书《大雅》有之。《大雅》曰……若鬼神无有,则文王既死,彼岂能在帝之左右哉?此吾所以知‘周书’之鬼也。”

且“周书”独鬼而“商书”不鬼,则未足以为法也。然则姑尝上观乎“商书”,曰:“呜呼!古者有夏,方未有祸之时,百兽贞虫,允及飞鸟,莫不比方。矧佳人面,胡敢异心?山川鬼神,亦莫敢不宁;若能共允,佳天下之合,下土之葆。”察山川、鬼神之所以莫敢不宁者,以佐谋禹也。此吾所以知“商书”之鬼也。

且“商书”独鬼而“夏书”不鬼,则未足以为法也。然则姑尝上观乎“夏书”。《禹誓》曰:“大战于甘,王乃命左右六人,下听誓于中军。曰……是以赏于祖,而僇于社。”赏于祖者何也?言分命之均也;僇于社者何也?言听狱之事也。故古圣王必以鬼神为赏贤而罚暴,是故赏必于祖,而僇必于社。此吾所以知“夏书”之鬼也。

故尚者“夏书”,其次商、周之书,语数鬼神之有也,重有重之。此其故何也?则圣王务之。以若书之说观之,则鬼神之有,岂可疑哉![9]334-336

前三段分别言“周书”“商书”“夏书”中有关于鬼神的记载,从而论证夏商周三代皆知鬼神之有。所引“夏书”的内容,基本相同者见于《尚书·虞夏书·甘誓》。所引“商书”的内容,基本相同者见于《伪古文尚书·商书·伊训》,当为逸书语句。所引“周书”内容则见于《诗经·大雅·文王》,这是以“书”称诗;《兼爱下》引“周诗曰”:“王道荡荡,不偏不党。王道平平,不党不偏。”见于《尚书·洪范》,则又是以“诗”称书,孙诒让说:“古《诗》《书》亦多互称,《战国策·秦策》引《诗》云:‘大武远宅不涉。’即《逸周书·大武》篇所云‘远宅不薄’,可以互证。”[17]

因此,《墨子》中的“夏书”“殷(商)书”“周书”并不能视为书名,而是“夏代的书”“商代的书”“周代的书”之义,与“周诗”指“周代的诗”而不表明有《周诗》存在一样。“周书”是一个泛称,在《墨子》中甚至连周之诗歌都可以包括在内,不能因为《墨子》某篇引“周书曰……”的内容见于《逸周书》某篇而认为当时已有篇目、内容固定的《周书》存在。况且,“国无三年之食者”云云见于《逸周书·文传解》引《夏箴》,《墨子·七患》的引用来源完全可能是《夏箴》而不是《文传》,《夏箴》也完全有可能是述说夏代箴言以行劝诫之事的周代之书。

战国文献中的以诗称书、以书称诗,张怀通先生曾讨论过这种现象,认为诗、书在当时存在彼此兼容的关系,经常可以相互转化[15]40-41。笔者认为这是特定时代的特定现象,也就是说,此现象只会出现于战国时期。

顾炎武在其《日知录》论及春秋、战国之别,列举了六个方面的差异,即春秋时期具备而战国时期不具备的,其中核心一条是“春秋时犹尊礼重信”,此外五条:“犹宗周王”“犹严祭祀,重聘享”“犹论宗姓氏族”“犹宴会赋诗”“犹有赴告策书”,则可视为社会政治生活犹以“礼”为运行模式的几个方面表现[18]。从“礼乐征伐自天子出”到“自诸侯出”再到“自大夫出”,“礼乐”固仍在,即便僭越,恰说明把礼乐模式下的“高规格”看得很重。各诸侯国的诗乐重要了,但那同样是乐官所掌、礼仪所用;诸侯国的公文史记重要了,但那同样是史官所掌、用于誓命盟会。贵族官学中,诗有诗的学法,书有书的学法。

到了战国时期,贵族政治已被官僚政治取代,官学沦亡,私学勃兴,私学所学者多取自官学,包括诗、书,但已经脱离了原来的政治环境,从礼乐情境中抽离了出来。“诗、乐二家,春秋之季,已自分途。”[11]120诗与乐分离,成为文本之诗;书也不再是同一整体下不断产生的公文档案,而是据以考知历史上政治得失的教本。皆是文本,则诗、书之别并不像后世所认为的那样明显。近年新出的简牍文献可以让我们看到一些战国时期记录诗的文本形式:

上海博物馆所藏楚简《逸诗》一种,2004年公布,有6 支简,残损较严重。残存部分包括两首诗的语句,一首名为《交交鸣乌》,有残简4 支,“按照章句序例统计,原诗分三章,章十句”[19];另一首名为《多薪》,仅存残简2支,应为原诗中两章的部分诗句。

清华大学所藏战国竹简《耆夜》,2010 年公布,有14 支简,仅4 支有残缺,内容基本完整。此篇以“武王八年,征伐耆,大戡之”开头,紧接着是叙述还师后在“文大室”行饮至之礼,宴飨作歌,过程为:先由王举爵酬毕公,作歌一终,名为《乐乐旨酒》,八句;然后举爵酬周公,作歌一终,名为《輶乘》,八句。这两首诗都是劝酒辞,分别赞扬毕公、周公,有很明显的政治色彩。接着是周公作诗,周公先举爵酬毕公,作歌一终,名《赑赑》,八句;又举爵酬王,作祝诵一终,名《明明上帝》,八句;秉爵未饮,见蟋蟀在堂,于是又作歌一终,名《蟋蟀》,与《诗经·唐风·蟋蟀》内容大体相同。

清华大学所藏战国竹简《周公之琴舞》,公布于2012 年12 月,有17 支简,背面有编号,除了简15 残缺近半,皆保存完好。篇中记录周公、成王所作10 首诗,且为一个仪式整体,以“琴舞”演绎。“周公作多士敬(儆)怭(毖),琴舞九絉(遂)。”原整理者注:“作,制作。多士敬怭,读为‘多士儆毖’,即对众士的告诫之诗。”[20]下接诗一首:“成王作儆毖,琴舞九絉(遂)。”后记录了九首诗,其中包括《周颂·敬之》。李守奎先生通过分析这十首诗的内容并与《尚书》中诰辞、何尊等青铜器铭文对照,肯定了这篇文献的可信度,指出:“儆戒是周初文献中最常见的内容,这种内容的颂诗很可能就称作‘毖’或者‘儆毖’。”[21]

清华大学所藏战国竹简《芮良夫毖》,2012年与《周公之琴舞》一起公布,记录了周厉王时大臣芮良夫所做之诗。此篇一开始先记当时政治形势:“周邦骤有祸,寇戎方晋,厥辟、御事各营其身,恒争于富。莫治庶难,莫卹邦之不宁。芮良夫乃作毖再终,曰……”④再录诗二首。诗很长,当属大雅之诗。厉王朝内忧外患踵至,故芮良夫作诗儆戒王和众臣。

这四种记诗文献,《逸诗》原简残缺太严重,无法知其本来形式。《耆夜》把五首诗串在历史事件和礼仪场景的叙述中,《周公之琴舞》在记录组诗之前先交代作者、用意和用诗方式,《芮良夫毖》则在记录诗之前先交代时代背景。这样的记诗文本,与一篇“书”是相当接近的,也是兼记言、事,只不过所记之“言”是诗歌的形式罢了。从另一方面来看,“书”中亦多四言韵语,类似于“诗”,《兼爱下》所引《洪范》中“王道荡荡,不偏不党。王道平平,不党不偏”几句正属此类,被墨子称为“周诗”。《战国策·秦策》将“大武远宅不涉”称为“诗”,则很可能是把属于“书”的《大武》篇与属于“诗”的“大武”乐章弄混了。正因为诗、书皆脱离了礼乐情境,官学中学习方式、实践场合的差异不复存在,仅被作为记录前人事、言的文本学习、使用,仅凭文体形式难以将两者严格地区分开来,才发生了混淆。

《韩非子》《吕氏春秋》《战国策》都是战国晚期才有的文献,其引用“周书”有5 条的相同或近似语句见于《逸周书》,确实是值得关注的现象。《韩非子》一书,学界公认其基本上为韩非一人的著作,3 次引“周书”,观其内容,都是谚语格言性质的,其中《说林上》所引“将欲败之”云云与《老子》第三十六章的语句类似⑤,但韩非有《解老》《喻老》之作,应该不会以“周书曰”的名义引用老子的话。据《史记·老庄申韩列传》,老子是“周守藏室之史”[22],那么《老子》书受周王朝官方文献的影响理应很大,“将欲败之”云云很可能来源于周王朝的某一种文献。《说林下》所引“下言而上用者,惑也”,孙诒让曰:

此所引盖《逸周书》佚文,《淮南子·氾论训》云:“昔者《周书》有言曰:‘上言者下用也,下言者上用也;上言者常也,下言者权也。’”[23]

《说林下》的引文和《氾论训》的引文确实应为同一来源,而汉代已有七十一篇本《周书》存在是可以确定的,所以“下言而上用者,惑也”应是引自后来被收入《周书》(后来被称为《逸周书》)的某篇文献。

《吕氏春秋》引用的4 条,2 条的相同或近似语句见于《逸周书》。“往者不可及”云云,《汉书·晁错传》言“传曰”,具体来源不详。还有一条见于《诗经·小雅·小旻》,“若”在《小旻》中作“如”,这两句屡被引用,有《论语·泰伯》《左传》僖公二十二年、宣公十六年、《孝经·诸侯章》《荀子·成道》等,都明确言“诗曰”或“诗云”。所以,尽管有其他来源的可能性不能完全排除,《吕氏春秋》里面引用的这两句很可能就是来自于《小旻》,如此则是以“周书”指称诗,与上文所论《墨子》中的情况类似。《战国策》引用的2 条都见于《逸周书》,“绵绵不绝”云云,吴师道认为出自“金人铭”:“《家语》孔子观周庙,金人之铭曰‘焰焰不灭,炎炎若何?涓涓不壅,终为江河。绵绵不绝,或成网罗。毫毛不札,将寻斧柯’云云。”[24]两相对照,引文与《和寤解》中的话“绵绵不绝,蔓蔓若何?毫末不掇。将成斧柯”相似度更高。

尽管个别条目仍可讨论,见于《逸周书》中一些篇章的语句较多地被在“周书”名义下称引,应可说明这些文献在战国晚期受到关注。诸篇原本是周之文献,韩非卒于公元前233年,吕不韦卒于前235 年,两人的主要活动年代皆在公元前三世纪中段,而早已沦为蕞尔小邦的周在前367 年分裂为西周和东周,为韩国所包围,西周在前256 年被秦攻灭。那么周的一些文献在从公元前四世纪中段到前三世纪中段的这一期间流出并得到邻近地区士人的首先关注,尽管还缺乏足够的证据,不失为一种较为合理的推论。韩非是韩国公子,后死在秦国,吕不韦组织编写《吕氏春秋》的时间大致在公元前240 年前后,而《战国策》所载两例分别在《秦策》和《魏策》,《战国策》是几种策士之书的汇编,不能视为信史,但如果第二条真的出于苏秦之口,苏秦本身正是周人,而且主要活动时代也恰恰在前面所说的百年一段以内。《商君书·徕民》:“令故秦兵,新民给刍食。天下有不服之国,则王以此春围其农,夏食其食,秋取其刈,冬陈其宝,以《大武》摇其本,以《广文》安其嗣。”[25]《大武》应即《逸周书》中的第八篇《大武》,《广文》则应是第七篇《允文》,孙诒让论之甚详⑥。商鞅本是卫人,在秦国主政的时间亦正是公元前四世纪中段。这样看来,在战国中晚期百年左右的期间内,一些王室档案文书(其中相当大部分在此之前尚未为世所知)流传出来并在秦国以及后来的秦朝被整理编次,很可能就是《汉志》著录七十一篇《周书》的原型,这些文献并不是“孔子删书之余”,孔子应未能见到。

虽然一些周王朝的档案文书在当时很可能已经被有意识汇集整编,但文献流传仍是以单篇形式,出土文献提示了这一点。20 世纪90年代至今,战国简牍文献屡有发现,为相关领域研究提供了大量宝贵的新资料,也让我们得以窥见各种文献的文本形式。总体上看,战国文献流传的主要形式是单篇,李学勤先生等学者皆言及这一点,如在结合郭店楚简讨论《礼记》成书时,李先生指出:“大小戴《礼记》是西汉前期搜集和发现的儒家著作的汇编,绝大多数是先秦古文,个别有汉初成篇的。当时简帛流传不易,书籍常以单篇行世,不管是孔壁所出,还是河间献王所得,必有许多书的单篇,都被二戴分别编入《礼记》。”[26]又如清华简《周公之琴舞》《芮良夫毖》等文献面世后,学者得以见到诗歌文本在先秦时期的流传形式,刘丽文先生就认为“清华简《周公之琴舞》是较原始的西周之‘诗’单篇流传下来的一个典型”[27]。礼类文献、诗类文献是如此,书类文献也是如此,清华简书类文献有十三篇:《尹至》《尹诰》《傅说之命》(三篇)《厚父》《程寤》《保训》《金縢》《皇门》《封许之命》《祭公》《命训》,以后世的眼光看,既有属于《尚书》的,也有属于《逸周书》的,相互并无任何区分。各篇字迹多有不同,出自多个抄写者笔下⑦。姑且不论清华简购自文物市场,无法判断其具体出土地在哪、出土于几个地点,假定这十三篇出土于同一墓葬,也只能视为对单篇流传的这些文献的一次收集,而不能视为一部包含多篇书类文献、有固定篇目的著作或其一部分。因此,即便战国诸子著作以“周书”一名引用的内容大多见于《逸周书》,我们仍不能认为此名所指称的是一部已经成型的著作。

尚需一辩的是,王连龙先生梳理了《墨子》《孟子》《荀子》《韩非子》《战国策》《吕氏春秋》等子书中引“书”和引“周书”的情况,与《左传》《国语》引“书”和“周书”的情况比较,总结其规律,说:“在《左传》《国语》等反映了西周、春秋时期史实的古籍中……《尚书》《周书》都可称为‘《书》’。而到了战国时期,这种情况发生了变化:这一时期的古籍中凡是称引‘《书》’者,均指《尚书》;《周书》被称引时则不再称之为‘《书》’,而称‘《周书》’。这种称引名称的变化,有两种可能:一是当时人以篇章所属年代称引篇名,即所谓‘《夏书》’‘《商书》’‘周书’等。二是这些年代相近的篇章已经汇编成书。”认为后者最为可能,“《周书》于春秋末期至战国中期独立汇编成书是可能的”[2]389-370。这种观点需要商榷,称“书”或称“周书”,是不是有意识区分开来,必须在一个文本整体内部分析才有意义,因为不同学派、不同的人,都可以有自己的称引习惯,有的惯于单称“书”,有的惯于加修饰语,笼统的两相对照是说明不了任何问题的。

《孟子》引“书”8 次,皆见于《尚书》,并没有以“周书”的名义引用过。《荀子》引“书”9 次,皆见于《尚书》,也没有以“周书”的名义引用过。既然没有引过,也就无从得知他们是不是将“周书”与“书”作有意识的区分。《吕氏春秋》则引“周书”4 次,皆见于今存《逸周书》,但并没有引“书”之例,是否将其与“书”作有意识的区分同样无从谈起。《墨子》引“周书”之例,上文已经做了分析,《七患》篇引“周书”之言固然见于《逸周书·文传解》引《夏箴》,但《明鬼下》篇还把《大雅》称为“周书”,倒正能说明彼时“周书”并非特指某部著作。《墨子》要么引“先王之书”,要么引“夏书”“商书”“周书”,没有引“书”之例可资比较。只有《战国策》既引“书”又引“周书”,前者见于《尚书·泰誓》,后者见于《逸周书》,但一者《战国策》原非一个整体,是刘歆合六种同类型著作编成的,再者引“书”仅1 例,且见于伪古文《泰誓》,本来出自何种文献已无法考知。因此,王连龙先生通过比较引“书”和引“周书”的情况,以证明“周书”可能已汇编成书,是不能成立的。

三、结论与余论

综观先秦时期“周书”的引用情况,此名不能视为对某部著作的专称,没有任何证据可以证明先秦时期有篇目固定的《周书》一书存在,从《左传》《国语》等所载春秋贵族引用,到战国诸子书引用,都可以说是指称一类文献,一般来说指的是周王朝官方训诰誓命等,如《尚书·周书》和《逸周书》中的篇章。但在墨子等引用者那里,周诗也被包括进来,这是因为“诗”与“书”从礼乐情境和贵族官学体系中脱离出来,仅作为文本成为百家私学的经典“教材”,而文本形式又不足以将两者严格地区分开来。战国晚期,有相当大一部分尚未流传于世的一些王室档案文书,因为周的分裂、动乱和最终破灭,流出并得到邻近地区士人的首先关注,被有意识地整理编次,很可能就是《汉志》著录七十一篇《周书》的原型。

七十一篇本的《周书》后来部分亡佚,故孔晁注者仅四十余篇。西晋太康年间汲冢所出竹书亦包括“周书”,据《晋书》记载是“杂书十九篇”之一部分,篇幅应不大,几篇而已,学者或认为这几篇被采以补七十一篇本《周书》之逸篇,故后来发生混淆,致令合编本的《周书》被误称为《汲冢周书》⑧。若汲冢所出果有可补《周书》之篇章,汲冢即魏襄王墓,襄王即位于公元前318 年,卒于前296 年,正在前述百年期间之内。关于这一方面,仍可作详细辨析。

注释:

①《左传》《国语》成书于战国,所记述的主要是春秋时事,被公认为能够反映春秋时期社会政治生活,但需要注意辨别的是所记述的春秋时人言论与以“君子曰”等名义所作的史评,前者是研究春秋史的史料,而后者反映的是战国时期的观念。

②《康诰》的用例之多,或可说明此篇特别受到重视。诸侯始封之命书,唯有康叔所受(《康诰》《酒诰》《梓材》)保存下来,应非偶然。

③《孟子·离娄下》:“晋之《乘》,楚之《梼杌》,鲁之《春秋》,一也。其事则齐桓、晋文,其文则史。”(《孟子·离娄下》,[清]阮元校刻:《十三经注疏·孟子注疏》卷八上《离娄章句下》,第2728 页。)

④引文系以原考释(清华大学出土文献研究与保护中心编、李学勤主编《清华大学藏战国竹简(叁)》,中西书局2012 年版)为基础,参照诸家释读意见,以今字写定。

⑤《老子》第三十六章:“将欲歙之,必固张之;将欲弱之,必固强之;将欲废之,必固兴之;将欲取之,必固与之。”

⑥孙诒让《周书斠补》:“允当作光,光与广声近,古多通用。此篇所言,皆克敌后绥辑之事,故《商子》曰‘安其嗣’,后人以篇中允字屡见,而叙文又有‘大圣允兼’之语,遂改‘光’为‘允’,抑或作叙时篇目已误作‘允’,因而牵傅其义,未可知也。”(雪克点校《大戴礼记斠补》,齐鲁书社1988 年版,第67-68 页。)

⑦仅《清华大学藏战国竹简(伍)》公布的《厚父》《封许之命》《命训》三篇,李松儒先生通过对其笔迹的详细分析,即指出“各篇均由不同抄手所抄写”。(《清华五字迹研究》,《简帛》第十三辑,2016 年。)

⑧历来有不少学者认为包括在汲冢竹书中的《周书》与《逸周书》有关,以晁公武、陈振孙、刘克庄、朱希祖、黄怀信等人为代表。也有学者认为两者无关,以丁黼、谢墉、李焘、王应麟、杨慎、顾颉刚等人为代表。就现有史料来看,难有定论,但即便两者有关,从篇幅来看,汲冢《周书》也不可能是71 篇《周书》的全部或大部分,不然不会只是与《周食田法》《论楚事》《周穆王美人盛姬死事》一并合称为“杂书十九篇”。王连龙先生以汲冢《周书》为据判断《周书》成书的年代,说:“《周书》所出之汲冢乃魏国贵族墓,埋葬年代在魏襄王二十年,即公元前299 年。此时,《周书》业已汇编成书,故《周书》的成书下限至少在公元前299 年之前。”(《〈周书〉原始》,《古典文献研究》第十二辑,2009 年。)这实是误解,汲冢竹书中的“周书”一名应该是竹书出土后整理者所拟的,并不是竹简本身自带的,怎么能见到此名就以为汲冢所出是已经汇编成书的《周书》呢?先秦简帛文献近年出土者众多,或有篇名或无篇名,从未见过合若干篇为一书的书名。