文物里的『生态密码』

2022-09-16高焕陈玉新

文高焕 陈玉新

青铜“妇好”三联甗座高44.5cm 长103.7cm 甑高26.2cm 口径33cm商 1976年河南安阳殷墟妇好墓出土

吃、穿、住、用里的“节能密码”

民以食为天。在博大精深的中华饮食文化中,除了钻研烹饪技巧、开发新食材、提高审美情趣等方面的提升与发展,人们研制出的各类厨具也是琳琅满目、种类繁多。商代晚期的青铜器妇好三联甗便是其中的重要代表。

妇好三联甗属于蒸食器,1976年出土于安阳殷墟五号墓妇好墓,分为上下两部分,上部为甑,用以盛物;下部为鬲,用以煮水;中间有箅以通蒸汽。商代的铜甗大多是甑、鬲连体,一次铸成,并且都是整体成形,即一甑一鬲。而这件三联甗则是由1件长方形鬲和3件大小、形制基本相同的甑组成。这种形制的铜甗目前仅发现一例。

妇好三联甗出土时,案面尚有丝织物残迹,腹、足处有烟炱痕迹,可见其并非礼器,而是实用的厨具。使用时,鬲腔内的蒸汽分别进入3个甑内,3个甑中可分别放置不同的食品,既提高了热能的利用效率,也增加了盛放食物的品类和总量。看似简单、平常的蒸食器,竟蕴藏着节能降耗的巧思,不由得令人赞叹。而诸如妇好三联甗这类厨具的应用也为其后代—一灶数眼型厨具的制造打下了基础。

福建土楼 供图/视觉中国

明宣德青花花卉纹灯通高12.5cm 口径3.6cm 底径4.4cm

在物资并不充裕的古代,节能降耗对每个工匠来说是重点考虑的部分,衣服的选材和制作同样如此。数九寒天,保暖是个大问题。唐宋时期,民间出现了集耐穿、御寒于一身,特意加厚的纸衣,叫作纸裘。这种纸衣纤维强度高,既抗老化,又防虫。宋代的纸裘变得更加耐磨,既能抵抗寒冷,还有不错的透气性,最重要的是价格低廉。当时有一位隐居王屋山的王姓居士,就因经常穿纸裘被人戏称为“王纸袄先生”。

到了炎炎夏日,普通百姓为了防暑降温,会穿一种用竹子做成的 “竹衣”。竹衣是将细竹子制成中空状态,再用丝线穿过空竹,最后编成清凉、透气的衣服。想象一下古人身穿竹衣、摇着蒲扇的样子,别有一番悠闲景致。

防寒消暑自然不能只靠穿衣,聪明的古人把节能降耗的智慧同样用到了居住上。福建属于亚热带湿润季风气候,分布于闽西和闽南山区的传统民居—土楼,就体现了建筑对于特定自然环境的良好适应性。生土本身透气的特性,帮助土楼调节内部房间的温度和湿度。底层厨房的烟熏,使二层谷仓干燥且不生虫,卧室设在三、四层,高阔通风,成功营造了楼内冬暖夏凉的小气候。此外,建造土楼的原材料是泥土和杉木,无不是来自大自然,可就地取材;若土墙倒塌、木材腐朽,则相当于建材又回归土地,故而这种延续上千年的建筑活动并未对自然生态造成破坏。

除了建筑,古人巧夺天工的节能技艺还体现在了灯的制作上,早在唐宋时期,蜀地工匠已经发明了独具特色的“省油灯”。陆游在笔记中曾记述道:“书灯勿用铜盏,惟瓷盎最省油。蜀中有夹瓷盏,注水于盏唇窍中,可省油之半。”早年出土的“省油灯”就来自成都邛崃的邛窑,省油原理主要体现在它的夹层结构:从注水口将冷水注入油灯的夹层中,在油灯燃烧之时,注水可以降低灯碗的表面温度,从而减缓油的挥发速度,以此达到省油的目的。

1983年8月和12月,四川大学博物馆曾选择4盏省油灯,进行了4次节油率模拟实验。实验结果表明,4盏灯的节油率平均在8%到14%之间,最高可达22.4%,省油效果会因季节的不同有所不同:夏季比冬季更好。虽然实验结果未及“省油之半”,但仍可证明其有明显的省油效果。这一盏盏造型古拙、不太起眼的小油灯,展示出古代匠人在节能降耗方面的巧思和创造。

《山水楼阁图》册(12页)之十二 清 陈枚

香火里的“清洁密码”

当电花尚未点亮地球的亘古长夜时,烛火曾滋养了人类文明无数的枝芽。正因烛火于生活之必需、常见,形制、材质千变万化的灯具在我们目前挖掘出的众多文物中一直扮演着重要角色,而素有“中华第一灯”之称的长信宫灯就是它们中的佼佼者。

长信宫灯来自西汉年间,1968年出土于河北省满城县中山靖王刘胜之妻窦绾墓中。此灯高48厘米,通体镏金,由头部、身躯、右臂、灯座、灯盘、灯罩6个部分组成。全身有9处铭文,共计65字,因灯座底部铭文“长信尚浴”而得名。此灯整体造型为一个身着曲裾深衣的汉宫侍女,跣足而坐,神态安然,左手执灯,右臂上扬,袖口自然下垂。一改以往青铜器皿的神秘厚重,长信宫灯的造型轻巧、舒展,华贵非凡,被认为是中国工艺美术品中的巅峰之作和民族工艺的重要代表,也是目前所见唯一一件汉代人形铜灯。

不止具有美感,长信宫灯的整体构造也是非常合理的,灯体由6部分分铸而成,每部分都可拆卸,方便清洁。灯罩由两块弧形的瓦状铜板合拢而成,嵌于灯盘的槽之中,可以左右开合,这样就能任意调节灯光的照射方向和亮度。其特别之处还在于独特的环保设计理念,灯体中空,灯盘中心的钎上可插蜡烛,蜡烛点燃后,烟气会顺着宫女的袖管进入灯体,达到吸纳烟雾、保持室内清洁的效果;同时,宫灯底座部分放置了水盘,可以净化烟气,这种超前的清洁设计理念令今人拜服。

含有清洁“黑科技”的古代灯具还有现存于陕西历史博物馆的西汉彩绘雁鱼铜灯。此铜灯高54厘米,长33厘米,宽17厘米,主体造型是一只体态优雅的雁。这只雁以两足支撑于地面,稳稳当当,亭亭玉立,脖子细长而优美,扭头形成相当漂亮的造型,雁嘴中衔着以鱼头为造型的灯罩。总体看来,这件文物浑然天成,形象刻画惟妙惟肖,兼具美感与巧思的同时富有生活情趣。

彩绘雁鱼铜灯 西汉 陕西历史博物馆藏

彩绘雁鱼铜灯同样是分体铸造,由雁首、雁身、灯罩及灯盘4部分组成。时至两千多年后的今天,它依然能够拆装自如,显示出当年制作者极高的工艺水平。而且,在这件灯具之上,我们还能依稀看到当时彩绘的颜色,感受到雁身之上栩栩如生的羽毛纹饰。

长信宫灯 西汉 河北博物院藏

银鎏金双蜂团花纹镂空香囊 唐 陕西省宝鸡市扶风县法门寺出土

与长信宫灯有异曲同工之妙的地方是,彩绘雁鱼铜灯的整个雁身及雁首也是中空的,烛火燃烧后产生的烟雾会顺着雁首进入雁身。如果在雁身之中提前放好清水,就能有效地吸收烟油,达到净化环境的目的。

虽比不得灯具在生活中的地位,但香囊同样备受古人喜爱,它集预防疫病、驱除蚊虫、提神醒脑、装饰美观、辟秽化浊、祝福传情等众多功能于一体。除了常见的织物香囊,古代还有专门用于熏香的香囊。唐代上流社会就喜用这种熏香器具,相传杨贵妃于马嵬坡被赐死时身上还佩戴着香囊。今人所见唐代香囊多为银制,其中较为出名的是葡萄花鸟纹银香囊。

银鎏金双蜂团花纹镂空香囊打开状态

莫高窟西魏第285窟窟项四披,绘有数十座“结草为庐”的圆券形禅庐。供图/视觉中国

葡萄花鸟纹银香囊通体镂空,满饰葡萄花鸟纹,分上下半球,可以开合。其最玄妙之处在于,无论香囊外壁球体怎样转动,内部的焚香盂始终保持水平,使得香灰、香火不会外漏撒落,从而避免污染环境、弄脏衣物、烫伤身体,乃至引发火灾,造成危害。更奇妙的是,制作这种香囊时,一千多年前的工匠将近代才多用于航海、航空等领域的陀螺仪原理就已实践于熏香藏灰,古人的环境清洁理念以及精妙绝伦的设计由此可见一斑,令人惊叹。

字画里的“环保密码”

地处河西走廊的敦煌,自西汉于河西“列四郡,据两关”,成为历代王朝统治西域的据点之一。丝绸之路的开拓,也使敦煌成了中国历史上率先对外开放的地区之一,此后,敦煌成了中原向西交流的要冲。

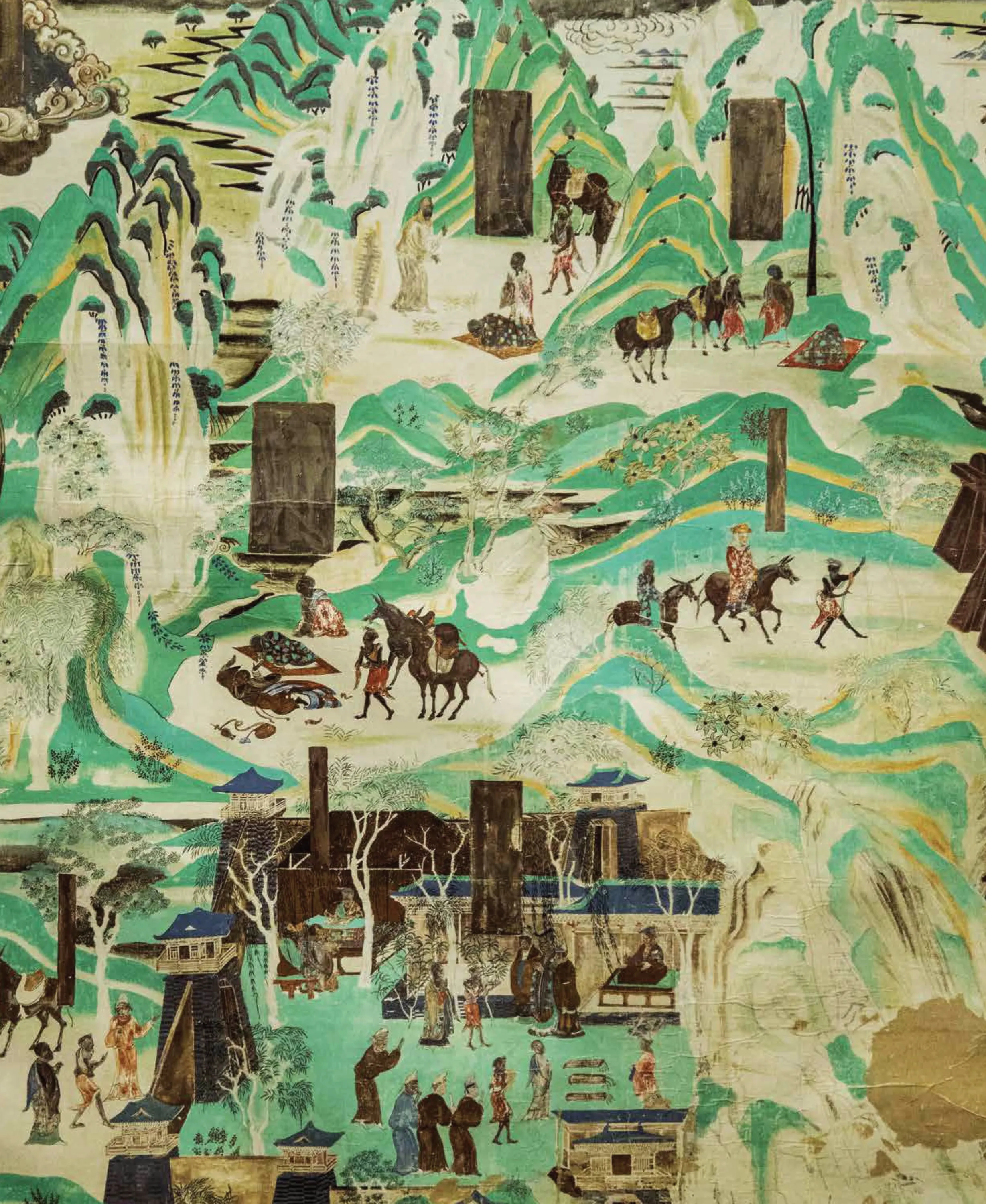

古代的艺术家们在继承中原汉民族和西域各民族优良艺术传统的基础上,吸收、融合外来的表现手法,创造了集建筑、彩塑、绘画于一体的敦煌石窟艺术。其中,数量最大、内容最丰富的壁画部分,为研究4世纪到14世纪的中国古代社会提供了宝贵的资料,被学者称作“墙壁上的图书馆”。而据专家考察,在莫高窟早中期描绘佛经的内容或佛传故事的壁画中,几乎都有与之配合的山水画内容。

比如中唐第112窟南壁的《金刚经变》,全画高235厘米,而上部约36厘米、下部约36厘米,画的都是山水景物。又如隋初第303窟四壁最下层,全部画山水,画面高约30厘米,若把四壁连接起来,即成1340多厘米的山水长卷,比宋代王希孟的长卷《千里江山图》还长约250厘米。

古代敦煌人身处荒凉的戈壁沙漠,见惯了“平沙万里无人烟”的荒凉景象。这些山水画反映的不仅是一般美学意义上的点缀,还有他们对充满勃勃生机,山清水秀、鸟语花香的自然美景的强烈喜爱和向往。

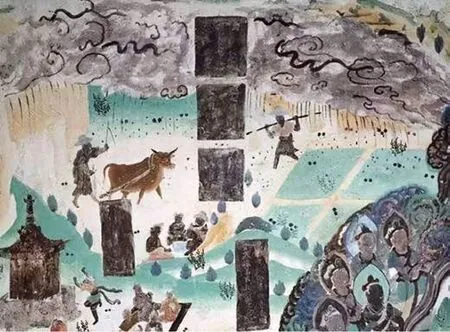

在敦煌壁画中,也有古人理想和现实中的生物生态环境。如西魏第249窟窟顶,在山峦间画有一头母猪带领一群猪崽出来觅食,由于没有受到猛兽袭击和猎人追捕,它们表现得逍遥自在。又如西魏第285窟窟项四披,画山水树木,其间绘有数十座“结草为庐”的圆券形禅庐。庐内饰以花草,每一座草庐内绘有一位禅定僧。草庐周侧绘麋鹿、黄羊、狐、兔、猪等动物在林间悠闲地游荡,表现了僧侣清静淡泊的禅修生活,也展示了人与各种野生动物和谐共处的情景。

敦煌壁画中的山水画部分反映了古代敦煌人对充满勃勃生机,山清水秀、鸟语花香的自然美景的强烈喜爱和向往。 供图/视觉中国

追求舒适便捷的生活,少不了要解决人们的如厕问题,这也是衡量一个社会环保意识高低的重要标准。榆林窟第38窟《弥勒下生经变》中,在婚嫁场景旁边,画着一位年轻的母亲抱着一个婴儿,婴儿在小便。另一幅同题材壁画中则画有几个小孩在旷野中挺着胖肚子撒尿,大地则裂缝承受。西晋竺法护译《佛说弥勒下生经》云:“彼时男女之类,意欲大小便时,地自然开,事讫之后,地便还合。”由此可见佛教对此问题非常重视。不难发现,古人已认识到大小便问题的重要性,并且幻想用大地裂开再合拢的方法来处理粪便等污物,一劳永逸地获得干净卫生的生活环境。生活在一两千年前人口稀少的戈壁荒漠上的敦煌人,已经非常重视粪便等污物的处理等环境问题,由此可见古人朴素的环保意识。

浴室、浴池既是重要的环保卫生设施,也是环保意识的体现。莫高窟隋代第302窟《福田经变》中依据有关经文所绘制的温室浴池,规模不大,池中有两人正在洗浴,浴池周围植有果树;重要的是,画面中绘有通往室外的排水沟。

人们不仅需要舒适、宜人的生活环境,更需要保持生活环境的清洁、卫生。古代社会没有洒水车和吸尘车,但敦煌壁画《弥勒经变》中有龙王洒雨、夜叉扫地的场景。又如北周第290窟佛传故事画中有一幅两个持帚者正躬身扫地的画面,正是表现悉达太子出世后天降三十二种瑞应中的第二种“道巷自净”。这些千年前的壁画、经文中所描绘的幻想场景,时至今日以另一种方式皆成了现实。

上图:敦煌壁画中的“雨中耕作”画面

下图:敦煌壁画中《福田经变》之“植园施凉”

与生动传神的壁画相比,碑刻质地坚固耐存,所刻内容直接明了。贵州省曾陆续收集到很多以保护森林和水资源等为主要内容的古代碑刻,仅黔南布依族苗族自治州贵定县就收集到几百块碑刻,大多为清代碑刻。其中一块桃花寨护河碑上赫然刻着:“上至林家坝,下至闻江寺河段不准‘水老鸦’下河,不许用网、用毒等手段打鱼,只许执竿垂钓。如有违反,扭送报官重罚白银四两。”此外,还有贵阳市“龙村锁钥”碑、兴义市禁止开山破石碑、赤水市禁止毒鱼碑、锦屏县保护生态的“六禁碑”、普定县护林碑……无不彰显着古人对生态环境强烈的保护意识。

潇湘八景册页之五 明 张复

潇湘八景册页之六 明 张复