基于CiteSpace的安徽小三线工业遗产研究可视化分析

2022-09-15刘群,石川,2

刘 群 ,石 川,2

(1.安徽财经大学 艺术学院,安徽 蚌埠 233030;2.南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

20世纪 60 年代,因国际形势的变化需求,中央政府制定了以“备战、备荒”为战略意图的工业建设部署,即“三线建设”。“三线”是指依据当时经济和国防前线由沿边沿海地区向内地收缩划分,主要由大、小三线建设两部分组成,形成大小三线相互策动的战略格局。大三线建设以西南、西北地区作为国防、科技、工业和交通等基础设施的战略后方,小三线建设则是在全国一、二线(沿海沿边)28个省区市的腹地部署,其中与山东小三线、广东小三线、湖南小三线、安徽小三线等不同,上海小三线建立在安徽皖南,并对江西小三线进行了包产包建的项目,这些小三线遵行“靠山、分散、隐蔽”的方针进行军事和工业设施的生产建设,对“大三线”进行补充。

随着社会经济的发展,20世纪80年代中期,原有的工业建筑不再符合现阶段的发展需求,国务院办公厅发出了《关于研究三线企业调整问题的会议纪要》,指出不再保留小三线军工生产体系,绝大多数的企业都要转产,因此这些企业由军工生产逐渐向民用生产转变,随后又在市场变化中陆续迁出,原有的厂房在荒废中被遗忘废弃。这些工业遗产的地理位置比较隐蔽,自然环境优美,有显著的年代特征、独特的风格与情怀,对小三线工业遗产建筑的研究有助于理论方面对新中国工业发展史的了解,应用方面有助于当地特色旅游发展。

一、研究缘起、数据与方法

1.研究缘起

目前,从历史价值、遗产价值等角度对小三线工业遗产建筑的研究越来越多,尤其是现有文献对于工业遗产保护研究较多,但对“小三线”工业遗产基于计量化分析的成果相对匮乏。因此,本文通过用于分析计量文献信息的可视化软件Citespace 5.6R5,对中国知网( China national knowledge internet,CNKI) 关于“小三线”工业遗产已有的相关研究文献进行可视化分析,全面、系统地分析总结数据,通过构建知识图谱掌握该问题的研究现状及趋势动向,梳理分析研究热点,提出针对性意见,以期为安徽“小三线”的研究方向和趋势提供参考。

2.文献来源

本文以“小三线”“三线建设”“上海小三线”“工业遗产”“工业遗产保护”等为主题词通过CNKI数据库进行高级检索,发表年度设定为1984—2021年(1984年以前此类论文知网上未检索到),筛选文献以中文期刊为主,包括部分硕博论文和会议论文,共筛选检索出有效文献130篇,以此构成文献研究样本。

3.研究方法

CiteSpace是由陈美超教授研发而成。通过绘制科学知识图谱,以显示科学知识发展进程与结构,客观地了解某学科中的重点文献,并能预测未来研究的热点方向。本研究采用Citespace 5.6R5 版本绘制相应的知识图谱。对数据进行转化及去重处理后,绘制出“作者共现图谱”、“发文机构图谱”“关键词出现图谱”“关键词突现图谱”等分析图谱,通过图谱分析以便更形象的描述安徽小三线工业遗产的研究热点与发展趋势

4.参数设置

时间设置为1984—2021年,时间切片设置为1年,对作者、机构、关键词共现,关键词聚类进行图谱分析,节点来源Node Types主要由keyword(关键词)、Author(作者)、institution(机构)组成,用Pathfinder 和 Prunning sliced networks 进行图谱修剪,需要说明的是,其它基本参数保持不变。

二、可视化结果分析

(一)文献年度分布趋势

1.早期起步阶段(2002-2011年)

由于三线建设多与国防军工建设相关, 20世纪80年代之前很少会提及三线、小三线建设的项目,在此之前基本没有关于三线建设的文献刊物。直到80年代以后,这类相关文献档案才陆续出版。1984-2001年这段时期CNKI文献由对小三线职工福利和退休的关注,到提出为加速经济发展注重民用产品生产的建议 ,再到上海福建小三线等地的研究,这个时期只是对后续研究的启蒙。直到2002年开始,每年都会有相应但仍是少量的文献对各地小三线的概念、历史的回顾、时代赋予的意义,以及小三线对民生民用的影响等等进行研究,这类论文为后续开展小三线的各项研究奠定了基础。

2.初期探索阶段(2012-2019年)

消费者的购物决策较为复杂,会根据商家给出的条件而相应变化。本文通过对淘宝退货运费险进行问卷调查,旨在研究三个层面的问题。

2012-2019年,关于小三线的发文量出现突飞猛进的增长,针对上海小三线展开了大量实证研究。通过对口述史的整理、文献的梳理、对“三线人”的系统的调查,将小三线工业遗产与三线人的生活作为整体,对小三线的历史、发展概况、经济影响、党史党建等进行了研究。随着研究的进展,在 2014年达到一个高峰,总装26 篇文献,在 2015—2017年文献量有一定回落,但较之探索期仍然保持有一定量研究。总的来说这一阶段文献发文量有了突飞猛进的发展,也说明学术界对小三线工业遗产关注度增加。

3.可再增长阶段(2020-2021年)

2020年文献量再次增加,相较于2019年的回落,文献量明显重新达到了之前的高峰期。由于从历史学、社会学的角度对小三线的研究趋于完善,研究重心转向从建筑学、建筑保护、工业遗产的角度进行研究,这也促成本阶段发文量在2021年出现了新峰值(30篇)。但从国内同类型的比较研究范畴来看,所供借鉴的成果较少,小三线的研究仍有很强的发展空间。

图1 发文趋势图

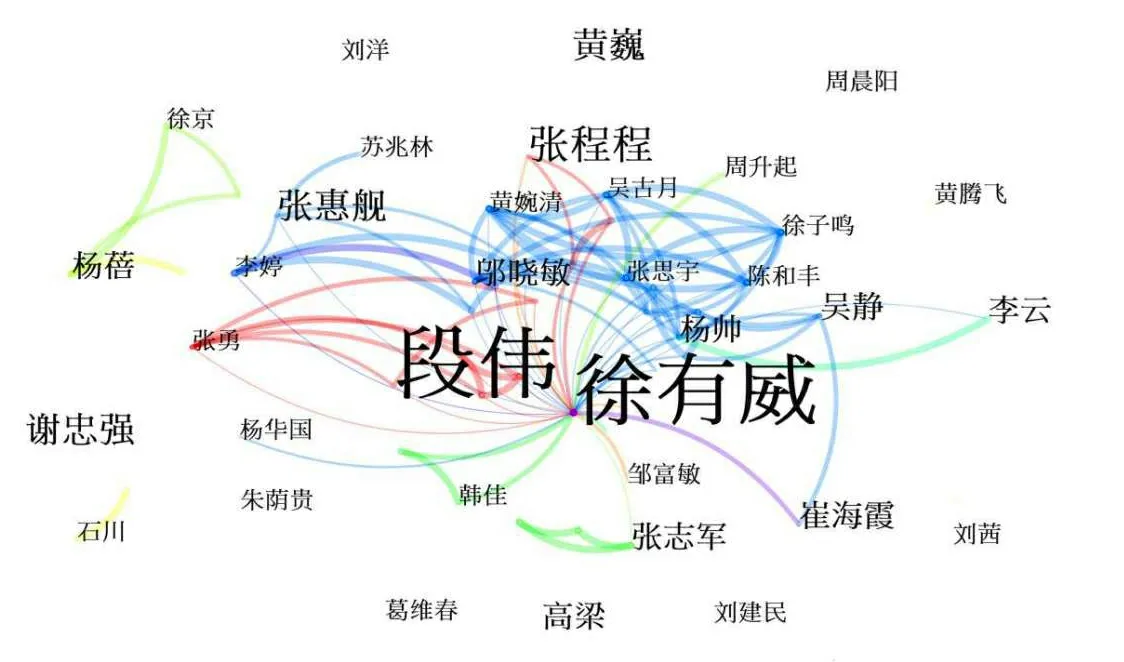

(二)作者合作分析

在CiteSpace 软件中选择Author,设置Node Lables中的Threshold为0,对作者合作关系能得到清晰的可视化分析结果,以此更清楚的了解对小三线工业遗产研究的重要学者。图 2 是作者合作网络图,图谱节点为 131个、连线数为135条、密度为0.0159,可以看出该研究领域节点作者的共现网络密度分布不均,作者间的合作程度分两种不均衡状态分布:一种是合作相对密切,图谱上的连线相对比较多,形成了一张庞大的织网;另一种作者属于独立研究,在图谱上没有连线,表明未形成一定规模的研究团队。由于各个团队受到地域、研究方向等因素的影响,合作者大部分是在相同学术领域范围内进行的,如图谱中连接线频繁的主要是上海大学历史学院徐有威教授的团队,徐教授研究团队从社会学、历史学等角度进行了口述史的文集整理、文献资料梳理研究分析。其团队成员李云、杨帅等对上海三线建设者与皖南地方的关系进行了土地政策、生产生活、文化差异等问题的研究。段伟从经济建设的角度讨论了小三线对经济的影响。这些都说明作者合作大多从社会、历史和经济领域进行了合作。针对单独作者中葛维春的《乡村振兴战略视角下小三线遗址开发与利用的思考——以江西为例》,石川的《皖西“小三线”工业遗产存续及更新》等论文,表明这两年逐步出现从工业遗产的角度为切入点进行了研究。从图谱上可以看出以徐教授研究为主的团队合作非常紧密,然单独研究的作者之间还需加强跨学科的强度,在未来的的研究中可从建筑学、工业遗产保护的方面进行深入合作。

图2 作者合作分析图

(三)机构合作分析

通过图谱分析(图3)共获得70个节点(机构),36条连线(合作关系),密度为0.0149。其中,上海大学历史系的连接线较多,与复旦大学历史地理研究中心、江西科技师范学院、南京大学历史学院、中共上海静安区党校以及运城学院均有联系,说明机构之间有着紧密的合作,同时可以窥见上海大学历史系在小三线的研究领域中起到了重要作用,并贡献较多。

图3 机构合作分析图

结合历史来看上海市小三线建设主要分布在江西和安徽,即上海包建江西小三线和皖南小三线两个地区。根据图谱中显现的相关地域分布情况,可知小三线的研究主要集中于上海、江西和安徽等地高校,如上海大学徐有威教授的《上海小三线口述史选编》、复旦大学朱荫贵教授的《上海在三线建设中的地位和作用——以皖南小三线建设为中心的分析》、运城学院讲师和上海大学博士谢忠强的《二十世纪六七十年代上海支援三线建设项目的差异性研究——基于数量统计的分析》等,均显示了研究的地域性。可以看出小三线工业遗产的研究主要是高校学者根据上海小三线进行的研究,相对于其它省份的高校来说,各地对小三线的关注度比较低。通过对图谱机构的分析发现,上海合作较多的是以上海小三线研究为主的机构,多集中于高校内或同一区域范围,虽然存在小范围的跨省合作,但大多数都是与上海大学有交叉连接。这种研究的局限性不利于研究方法和研究视角的创新。

(四)研究领域热点分布

1. 关键词共现图谱分析

文献关键词共现图谱中共有节点240个、连线377条、密度为 0.0131。从图中可以看出,不同节点的大小,代表着关键词共现的频次不同。图中的节点越大,代表关键词共现的频次越高。表1中对关键次频次为5及以上数据进行研究,其中,“小三线”的频次最多,中心性最强,其余的依次是三线建设,小三线建设、军工企业、上海市、军工厂、口述史、国防工办、工业遗产、军工生产、上海小三线、上海后方基地。图谱中各节点之间形成了大大小小的网络形状,孤立的节点并不是很多,说明关键词之间的联系性比较强。图4中节点连接的过程中出现不同的中心节点,这说明小三线工业遗产的探索研究是呈多样化和纵深化的。从图谱中可知以“上海小三线”为节点的网状部分与“安徽南部”和“江西”关键词有交叉,显现了目前小三线的研究大多以上海皖南小三线和上海包建江西小三线为主要研究对象,客观的表明了各省小三线的研究有待于加强。

图4 关键词共现图谱分析

2.关键词聚类

关键词聚类分析后得到 11 个类别,模块聚类值Q为 0.846(>0.3) ,聚类平均轮廓值 S为0.5022(>0.5) ,说明此次聚类结构显著,聚类合理。通过图5可知关键词聚类图谱中有部分聚类相互重叠,这也表明了聚类间的紧密联系,三线建设的研究内容虽不同,但主题相对比较集中。而没有重叠的关键词聚类,表明了虽然都是以小三线建设为主题,但研究的方法和研究的内容并不相同。

图5 关键词聚类图谱分析

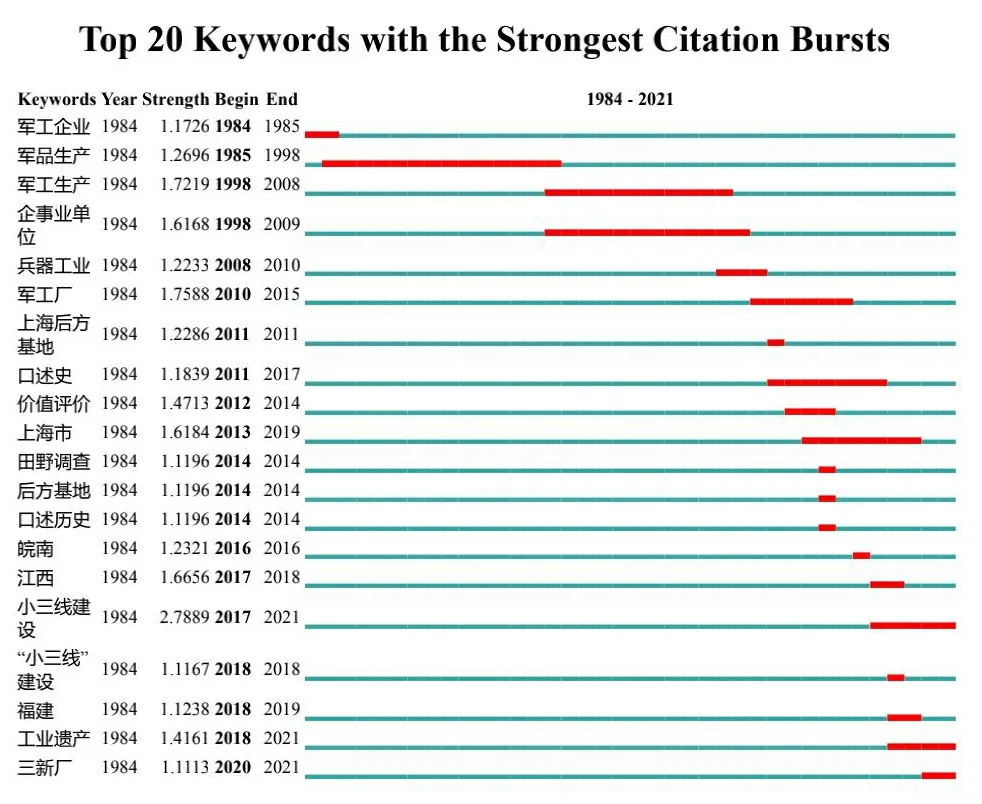

3.关键词突现分析

关键词突现表明了该领域关键词的数量激增或骤降。由图6可知,小三线的研究在1984-2008年期间一直是以军工企业、军品生产、军工生产、企事业单位、兵器工业、军工厂为研究主题,这期间的关注点主要是对小三线建设的介绍。从2008—2010年开始骤降,体现了该领域研究方向的转变。2010—2018年小三线的研究以历史回顾为主,通过口述史、田野调查、价值评价等方式对以上海小三线为主的三线建设进行研究,肯定了小三线的历史价值和功能性,这一时期的研究是对小三线进行梳理的过程。2018年开始陆续出现了其它方向的研究,其中研究内容中不再是从社会学、历史学等角度研究,而是出现了工业遗产的研究,所以各省份的小三线工业遗产研究得以发展。关键词的突现分析是对新增热点的研究,代表着研究领域的新趋势和转折点。通过对这些关键词进行综合性的分析,能找到切入点去丰富研究主题和创新,最终能够指导未来的研究方向。

图6 关键词突现图谱分析

三、安徽“小三线”工业遗产研究结论与展望

(一)总结

“小三线”的工业遗产具有着鲜明的时代特性,随着遗产保护的政策导向和小三线建筑研究的双重属性,越来越多的学者对小三线的建筑予以更多关注,以 2021 年12 月 17日为时间截止点对中国知网有关小三线主题的所有期刊文献(删除报纸类)进行多方面的分析后可得出可视化知识图谱的有关结论。

1.研究成果数量仍相对较少

发文时间从1984年至今,小三线的研究主要从2012年发展起来,在此之间仅有寥寥数篇文章。相较于2011年的3篇文献,2012年11篇有了重大的进步,2016年26篇达到了一个高峰值,此后有增加也有回落。但从2020年 23 篇、2021年12月17日截止30篇文献中可以看出,如今关于小三线的研究仍相对较少,但发展前景是值得期待。

2.全国范围内小三线研究整体处于初级阶段

从作者合作和所在机构来看, 小三线的研究绝大多数都是以上海大学徐有威教授团队为主的研究,大部分文献出自于他的团队,少部分学者属于独立研究。研究机构以高校居多,相互间的合作并不密切,跨区域跨学科的合作相对不多。通过图谱分析可知小三线研究以上海皖南小三线、江西小三线为主,成果和数量仍有待拓宽。

3.交叉学科融合研究不足

从研究热点关键词来看,2018年以前从历史学、社会学、经济学等领域对上海小三线进行梳理的文献比较多,文献多通过口述史、田野调查、价值评价等角度去研究,缺乏多学科综合研究的成果。2016年逐渐出现了皖南、江西、工业遗产等关键词,可见研究方向开始有所变化。通过对关键词突现的分析可以明确工业遗产保护、工业遗产可持续发展的理论建构将是目前小三线工业遗产研究的前沿领域。

(二)研究展望

大多数的研究是从历史学、社会学、经济学、建筑学等角度去研究,忽略了多学科综合研究。其中安徽皖西“小三线”研究成果较少,大多是以上海小三线皖南地区的研究为主,从工业遗产保护视角尚有更多研究拓展空间,对现安徽小三线工业遗产研究提出了三方面的展望。

1.建立小三线工业遗产数据库

工业遗产普查是对废弃、闲置、濒危的各类遗存进行勘测、发掘整理等,将其纳入记录档案,建立区域性工业遗存档案资源平台。我国目前还没有相应完善的工业遗产档案的可信数据,有必要对这些工业遗产进行普查,加强小三线建设的资料收集与整理。随着互联网+时代信息化的普及,通过云计算大数据等先进的技术建立起工业遗产数据库需要亟待解决。安徽地区“小三线”作为对西南、西北“大三线”的补充与衔接,有着数量众多的工业遗存,然而这些小三线遗存正处于荒废、损毁的境地。有必要采用建筑遗产保护的研究方法对这些工业遗存进行普查并建立统一的工业遗产档案资源管理平台,通过将信息录入数据库,不断更新数据库内容,最终实现工业遗产的数据共享。

2.构建价值评价体系

工业遗产是城市发展的重要见证,作为我国特殊时期的工业遗存,小三线的工业建筑具有鲜明的时代特色。安徽地区小三线现有研究多为通过历史、经济、技术、人文等方面的价值进行探究,而从工业遗产保护的角度去研究的比较匮乏。《关于中国工业遗产保护的建议》一文中,俞孔坚教授指出: 应尽快建立工业遗产评估标准,以系统地认定存留的工业景观、聚落、工场类型、建筑物、构筑物、机械及工艺流程。《中华人民共和国文物保护法》强调注意文物保护的同时,还应关注文物古迹与周边环境的整体关系和保护问题。工业遗产作为文化遗产中的重要组成部分,应以更宽广的视角去审视它的价值,这也是对遗产价值的认定和保护。在价值评定的过程中应该从整体性及其与周边环境及城市的整体环境关系进行梳理。在对安徽小三线工业遗产的研究过程中,除了对特殊时期特殊背景下的历史信息、社会信息进行研究和保护的同时,也应在此基础上对其工业遗产进行价值评定和研究。因此,对安徽小三线工业遗产的研究应通过对文献史料的研究来梳理安徽地区小三线工业遗产形成的原因、发展过程、内在关系,以及对周边区域形成的影响,结合特定历史语境将其作为整体看待。在工业遗产评价的过程中,采用计量方法进行定量分析,从而为安徽小三线工业遗产的价值评定提供量化依据。

3.可持续发展的应用探索

上世纪80年代,作为全国小三线建筑规模较大、工厂数量最多的安徽地区,由于企业的发展规划导致逐步迁出,大量的工业遗产闲置、甚至荒废。如何通过这些废弃的厂房实现用地出让、工业建筑再利用等保护更新措施,势必需要考虑到可持续发展。在立足于经济、社会与环境的多重因素,要以良好的生态环境为发展基础,以经济发展为前提,推动失去功能的工业空间进行合理转化。如大量分布在皖南及大别山区的工业厂房,可以结合丰富的自然资源优势,依托工业遗产保护更新,对“文旅+工业遗产”这一策略进行具有地域性的文化特色的工业遗产保护再利用,以此寻求区域特色与小三线工业遗产共生发展的解决之道。此外,通过文旅产业的介入,引导文化记忆的建立及利用,将安徽地区小三线工业遗产的现状特点,结合乡村振兴的现实需求,使原本封闭的闲置的生产空间与文化旅游有机结合,因地制宜最大限度的对废弃的建筑物再利用,实现安徽地区小三线工业遗产可持续发展的空间转型。