基于密闭取心井的非均相复合驱后剩余油分布特征与变化规律

——以孤岛油田中一区Ng3为例

2022-09-15郭长春

郭长春

(中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东东营 257015)

提高采收率是老油田开发的永恒主题,尤其是在保障国家能源安全、大力提升油气勘探开发力度背景下,老油田进一步提高采收率更为重要。以孤岛油田为代表的中国东部老油田大都经历注水二次开发和注聚合物等三次采油,面临着储层非均质性更强、剩余油分布更加零散、综合含水率高、采出程度较低的问题,实现经济有效持续开发的难度大。为进一步提高聚合物驱后油藏采收率,在胜利油区孤岛油田中一区Ng3开展了非均相复合驱的先导试验[1-2]。非均相复合驱是一种提高采收率的化学驱技术,其驱油体系主要包括黏弹性颗粒驱油剂(PPG)、表面活性剂和聚合物[3-5],该体系既能有效的扩大波及体积,又能提高洗油效率[2,6-7],进而实现进一步提高采收率的目的。

孤岛油田中一区Ng3 先导试验区自2010 年实施非均相复合驱以来,综合含水率由98.3%降至79.8%,单元日产油量由4.5 t/d 增至81.2 t/d[1],累积产油量为10.4×104t,采出程度由52.3%增至60.8%,取得了良好的开发效果。但是,非均相复合驱后剩余油分布特征、微观赋存形态、非均相复合驱前后剩余油变化规律尚不明确,从而影响非均相复合驱开发效果精准评价和规模化的推广实施。为此,基于孤岛油田中一区Ng3 油藏地质特征及开发动态,笔者综合研究非均相复合驱后密闭取心井剩余油分布特征和微观赋存形态,并与非均相复合驱前密闭取心井剩余油分布进行对比,分析非均相复合驱前后剩余油变化规律,为非均相复合驱的矿场实施提供技术支撑。

1 研究区概况

孤岛油田是发育在古生界潜山之上的大型披覆构造,中一区位于孤岛油田中部,其Ng3 埋深为1 175~1 220 m,共发育Ng31,Ng32,Ng33,Ng34和Ng35等5 个小层,其中Ng33和Ng35为主力含油小层,单层砂体厚度多为8~12 m,为曲流河沉积的疏松砂岩正韵律储层[8-9]。经岩石薄片鉴定,Ng3 储层的石英含量为40%~48%,长石含量为20%~39%,岩屑含量为10%~35%,岩性为岩屑长石砂岩或长石岩屑砂岩。Ng3 储层物性较好,平均孔隙度为33.5%,渗透率为180~3 500 mD;其平均孔喉半径主要为6~15 μm,最大平均孔喉半径超过30 μm,孔喉结构类型以大孔中喉型和大孔粗喉型为主。

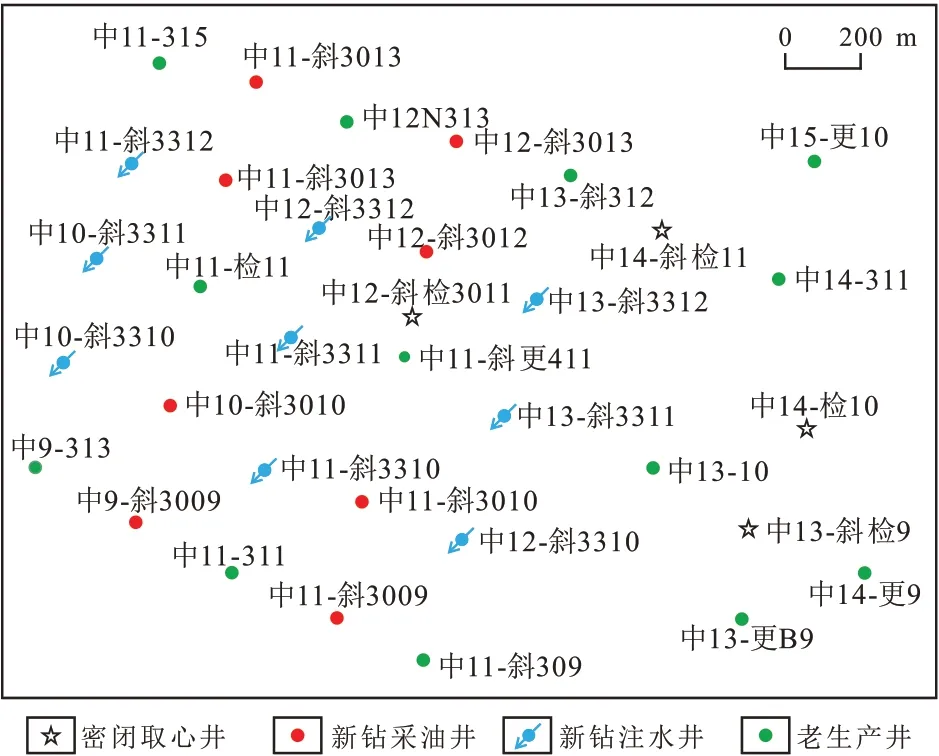

孤岛油田中一区Ng3 于1971 年9 月投产开发,先后经历了天然能量开发、注水开发、聚合物驱开发和后续水驱开发阶段。2010年10月,孤岛油田中一区Ng3 开展了井网调整非均相复合驱的先导试验。先导试验区通过油井间加密水井、水井间加密油井,排间加密新井和隔井转注,井网由270 m×300 m 的行列井网调整为135 m×150 m 的变流线强波及加密井网[10]。采用的非均相复合驱油体系由1 200 mg/L 的聚合物、1 200 mg/L 的PPG 和0.2%的石油磺酸盐等构成[3,11],油藏工程方案计划注入0.35 PV。实施非均相复合驱后,注入井的压力普遍上升2~3 MPa,油藏渗流阻力增加,生产井的降水增油效果显著[1]。为了研究非均相复合驱前后剩余油分布,孤岛油田中一区先后完钻了4口密闭取心井(图1),其中中13-斜检9、中14-检10 和中14-斜检11 井是2008 年完钻且未实施非均相复合驱,分别位于原井网的油井排、排间和油井排上;而中12-斜检3011井是2018年完钻并实施了非均相复合驱,位于非均相复合驱井网的分流线上。中12-斜检3011井总取心进尺为67.07 m,共收获65.77 m 的岩心,从中选取235 块岩心样品开展储层物性、含油性、微观孔喉结构等20余项的分析化验测试。

图1 孤岛油田中一区非均相复合驱前后密闭取心井分布Fig.1 Distribution of sealed cored wells before and after heterogeneous combination flooding in Zhongyi area,Gudao Oilfield

2 非均相复合驱后剩余油分布特征

2.1 宏观分布特征

2.1.1 剩余油饱和度

分析中12-斜检3011 井143 块岩心样品,测试结果表明Ng3 有效储层平均剩余油饱和度为24.77%,最高为41.9%;其中74.1%的样品剩余油饱和度为16%~32%;剩余油饱和度大于30%的样品有58 块,占比为40.6%(图2)。考虑到降压脱气、泥浆侵入等因素造成岩心样品剩余油饱和度的损失,实验剩余油饱和度与油藏实际剩余油饱和度存在一定差异,需对取心井的剩余油饱和度进行校正[12-13]。剩余油饱和度的校正量为2%~5%,校正后剩余油饱和度主要为20%~36%,平均值为28.3%。

2.1.2 剩余油垂向分布

受储层韵律性及夹层的控制,非均相复合驱后剩余油垂向上主要分布在正韵律储层顶部和夹层附近。中12-斜检3011 井Ng3 钻遇了Ng33和Ng35两套含油小层,Ng34不发育有效储层。

Ng33剩余油垂向分布 中12-斜检3011 井Ng33砂岩厚度为8.5 m,中部发育的厚度为0.75 m 的钙质夹层将其分成上、下两段。Ng33上段砂岩厚度为4.5 m,岩性以泥质粉砂岩为主,呈正韵律;泥质含量较高,平均值为9.95%,最高可达17.58%;颗粒较细,平均粒度中值仅为0.088 mm;储层物性相对较差,平均孔隙度为30.5%,平均渗透率为421 mD,渗透率多为500 mD 以下。Ng33下段砂岩厚度为4.0 m,岩性以棕色粉砂岩为主,呈复合正韵律;泥质含量较低,平均值仅为4.61%,最低为2.01%;颗粒较均匀,平均粒度中值为0.159 mm;储层物性相对较好,平均孔隙度为37.4%,平均渗透率为2 295 mD,底部渗透率多为3 000 mD 以上。非均相复合驱后的Ng33剩余油分段分布特征明显,每个韵律层的中上部都存在一定剩余油,剩余油饱和度为25%~30%,平均值为30.1%。Ng33上段储层由于物性差且原始含油性低,油藏动用程度较低,驱油效率多为40%以下,平均剩余油饱和度为28.7%,其中30%的样品剩余油饱和度高于30%。Ng33下段储层由于物性好且原始含油性高,油藏动用程度也高,驱油效率多为50%以上,平均剩余油饱和度为30.9%,其中28%的样品剩余油饱和度高于30%,主要位于Ng33下段中上部(图2)。

图2 孤岛油田中一区中12-斜检3011井剩余油综合柱状图Fig.2 Comprehensive histogram of remaining oil of Well Zhong12-Xiejian3011 in Zhongyi area,Gudao Oilfield

Ng35剩余油垂向分布 中12-斜检3011 井Ng35砂岩厚度为11.2 m,1 465.0~1 466.4 m 井段发育的5 个厚度为5~10 cm 的泥质夹层将Ng35分成上、下两段。Ng35上段砂岩厚度为7.2 m,岩性以棕色粉砂岩为主,呈正韵律;泥质含量较低,平均值仅为3.61%,多数样品的泥质含量低于5%;颗粒较粗,平均粒度中值为0.146 mm;储层物性较好,平均孔隙度为37.9%,平均渗透率为2 180 mD,底部渗透率多为3 500 mD 以上。Ng35下段砂岩厚度为4.0 m,岩性以棕色细砂岩为主,呈复合正韵律;砂岩较纯,泥质含量低,平均值仅为1.24%;颗粒较粗,平均粒度中值为0.349 mm;储层物性好,平均孔隙度为39.2%,平均渗透率高达12 591 mD。Ng35储层由于物性好且砂岩厚度大,油藏动用程度高,平均驱油效率为64.5%,平均剩余油饱和度仅为26.8%,其中48%的样品剩余油饱和度低于25%(图2,图3)。但在5个薄泥质夹层附近的1.4 m 储层内,由于泥质夹层发育且位于正韵律储层顶部,剩余油饱和度仍较高,最高可达46.5%,平均剩余油饱和度为38.7%,平均驱油效率仅为50.9%。

图3 孤岛油田中一区中12-斜检3011井各小层剩余油饱和度分布Fig.3 Remaining oil saturation distribution of sublayers in Well Zhong12-Xiejian3011 in Zhongyi area,Gudao Oilfield

2.2 微观分布特征

2.2.1 孔喉结构

岩石孔喉结构对剩余油微观赋存形态有决定性影响,故分析剩余油微观赋存形态需对岩石孔喉结构特征进行精细研究[14-16]。

铸体薄片分析表明孤岛油田中一区Ng3的岩石孔隙以粒间孔为主,孔隙直径一般为0.1~0.2 mm,最大可达0.5 mm;喉道为片状喉,其喉道宽度为0.01 mm 左右,孔隙连通性较好。压汞资料证实孤岛油田中一区Ng3 平均孔喉半径为1.7~30.4 μm,主要为5~12 μm;孔喉结构类型有中孔细喉型、大孔中喉型和大孔粗喉型3种,以大孔中喉型为主,垂向上孔喉结构特征差异显著。Ng33上段孔隙小、喉道细,孔隙连通性较差,平均孔喉半径多为1~3 μm,孔喉结构类型为中孔细喉型,相应储层宏观物性较差,渗透率多为300~500 mD。Ng33下段和Ng35上段的孔喉结构特征相似,储层宏观物性相近,即孔隙大、喉道中等,孔隙连通性较好,平均孔喉半径多为5~10 μm,孔喉结构类型为大孔中喉型,相应储层宏观物性好,渗透率多为1 000~4 000 mD。Ng35下段孔隙大、喉道粗,孔隙连通性更好,平均孔喉半径多为20~30 μm,孔喉结构类型为大孔粗喉型,相应储层宏观物性更好,渗透率极高,多数样品的渗透率高于1×104mD。

2.2.2 剩余油微观赋存形态

鉴于含油岩石薄片基本保持了油藏内部剩余油的原始分布状况,利用偏光显微镜分析含油岩石薄片是研究非均相复合驱后剩余油微观赋存形态的有效手段[17]。

含油岩石薄片分析表明孤岛油田中一区Ng3非均相复合驱后剩余油微观赋存形态有网络状、斑块状、浸染状和珠状4 种类型(图4),以斑块状和浸染状为主。局部区域内多个孔隙和喉道的空间被剩余油所占据,形成网络状剩余油,多分布于连通性较差的孔隙中,对应的样品剩余油饱和度较高,多为35%以上,常出现在正韵律储层顶部和夹层附近。少数粒间孔中存在的剩余油呈斑块状分布,对应的样品剩余油饱和度多为25%~30%,位于储层中下部。浸染状剩余油是指以油膜形式被吸附在黏土矿物上或颗粒表面上的剩余油,多位于储层下部。珠状剩余油多出现在连通性差、较孤立的小孔隙中,即使采用了非均相复合驱,这类剩余油也难以采出。通过中12-斜检3011井的含油岩石薄片来看,孤岛油田中一区Ng3 非均相复合驱后的剩余油以斑块状或浸染状存在的样品占80%以上;网络状和珠状剩余油相对较少,分别只有1块样品中可见。

将核磁共振测试技术与常规的压汞实验相结合,利用压汞曲线和核磁共振T2谱曲线一致性,可将岩心核磁共振T2谱转化为伪毛管压力曲线[15],实现剩余油赋存孔隙大小及分布表征。孤岛油田中一区Ng3 非均相复合驱后,剩余油主要赋存在10~25 μm 的孔隙中,这是因为中一区Ng3 储层物性好、孔隙半径大,即使经历了长期的水驱、聚合物驱、后续水驱和非均相复合驱后,剩余油还是主要赋存于较大孔隙中,平均孔喉半径小于6 μm的较小孔隙中的剩余油饱和度为5%左右,占总剩余油饱和度的23.9%(图5)。

3 非均相复合驱前后剩余油变化规律

3.1 宏观变化规律

由图6 可以看出,孤岛油田中一区Ng3 非均相复合驱前3 口密闭取心井的平均剩余油饱和度为35.1%,剩余油饱和度分布区间较广,主要为30%~50%,最高为63.8%,其中71.8%的样品剩余油饱和度大于30%;非均相复合驱后中12-斜检3011 井的剩余油饱和度平均为28.1%,主要为15%~40%,最高为46.5%,剩余油饱和度大于30%的样品仅占40.4%,且超过40%的样品仅为10.2%,集中出现于泥质夹层下部储层中。与非均相复合驱前相比,剩余油饱和度大于40%的样品比例明显减少,由非均相复合驱前的41.1%减少至非均相复合驱后的10.3%,且未见剩余油饱和度高于50%的样品;剩余油饱和度为15%~30%的样品比例明显增加,由非均相复合驱前的14.9%增加至非均相复合驱后的39.0%。非均相复合驱后平均剩余油饱和度降低了7%,表明非均相复合驱有效动用了油藏内剩余油。

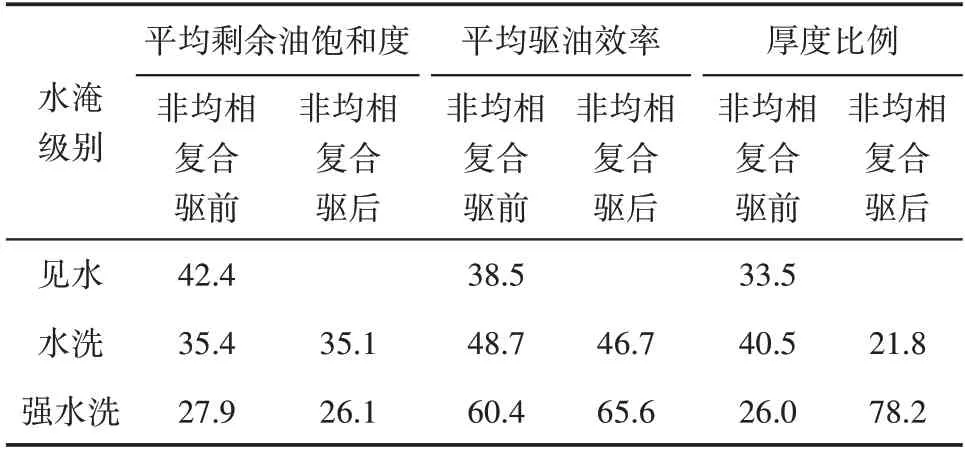

从油藏动用程度来看,非均相复合驱的驱油效率明显增高。非均相复合驱前平均驱油效率为48.4%。水淹级别为见水的厚度比例为33.5%,而水洗、强水洗的厚度比例分别为40.5%和26.0%(表1);非均相复合驱后平均驱油效率高达61.5%,驱油效率超过60%的样品比例高达53.2%,水洗、强水洗的厚度比例分别为21.8%和78.2%,且见水级别储层不发育。通过非均相复合驱前后密闭取心井对比分析,平均驱油效率提高了13.1%,油藏动用程度进一步提高,非均相复合驱取得了明显开发效果。

表1 非均相复合驱前后不同水淹级别剩余油特征Table1 Characteristics of remaining oil at different flooded levels before and after heterogeneous combination flooding %

孤岛油田中一区Ng3 非均相复合驱前的中14-检10 井Ng35正韵律储层顶部与底部的剩余油饱和度相差为10.1%;与之相似的中12-斜检3011 井,非均相复合驱后的Ng35正韵律储层顶部与底部的剩余油饱和度相差仅为3.1%。分析认为非均相复合驱油体系中PPG 颗粒通过喉道时堆积增压、扩大波及的特点[4,7],使得非均相复合驱能够克服重力影响,减小正韵律储层顶部与底部的剩余油分布差异,以致油藏垂向上动用更均衡。因此,非均相复合驱既使各小层剩余油饱和度有所降低、水洗程度有所增强,又使层内垂向动用更均匀、顶底部剩余油差异减小。

3.2 微观变化规律

非均相复合驱前后剩余油微观赋存形态变化不大,两者都见有网络状、浸染状、珠状和斑块状,但不同形态比例有所变化。非均相复合驱前的54块含油岩石薄片分析表明,剩余油微观赋存形态以浸染状、网络状为主[8],样品分别占42.6%,31.5%;而珠状、斑块状所占比例较少,样品分别占13.0%,12.9%,其中珠状剩余油的油珠半径多为0.05~0.1 mm,分布于粒间孔中,含量可达5%。非均相复合驱后的12 块含油岩石薄片分析表明,7 块样品的剩余油为浸染状,占58.3%;3块样品的剩余油为斑块状,占25.0%;网络状和珠状剩余油很少,分别只有1 块样品中可见,其中珠状剩余油油珠半径多小于0.05 mm,分布于粒间孔中,含量为2%左右。

综上所述,与非均相复合驱前相比,非均相复合驱后网络状剩余油减少,样品比例从31.5%减至8.3%;浸染状剩余油增多,样品比例从42.6%增至58.3%;斑块状和珠状剩余油所占比例变化不大,但是油珠半径变小。由此可见,非均相复合驱可使不同形态剩余油进一步得到动用,洗油效率更强。

4 结论

密闭取心井非均相复合驱后存在一定剩余油,剩余油饱和度多为20%~36%,平均值为28.3%。受储层韵律性及夹层的控制,非均相复合驱后剩余油在正韵律储层顶部和夹层附近相对较多,夹层附近的剩余油饱和度高达38.7%。非均相复合驱后剩余油微观赋存形态以斑块状和浸染状为主,核磁共振证实非均相复合驱后剩余油赋存于10~25 μm 的孔隙中。

与非均相复合驱前相比,非均相复合驱后剩余油饱和度明显降低,平均降低了7%,剩余油饱和度大于30%的样品明显减少,驱油效率显著提高。非均相复合驱使垂向动用更均衡,正韵律储层顶部与底部剩余油饱和度差异由非均相复合驱前的10.1%降至非均相复合驱后的3.1%。非均相复合驱前后剩余油赋存形态变化不大,但是不同形态比例变化明显,浸染状样品比例增加,网络状样品比例减少,表明非均相复合驱具有更强洗油效率。密闭取心井证实井网调整非均相复合驱是进一步提高特高含水后期油藏采收率的有效途径。