基于羟丙基甲基纤维素修复馆藏书画“折条病”的实验探索

2022-09-15王文华孙丽娟容波黄昭瑜熊若楠

王文华 孙丽娟 容波 黄昭瑜 熊若楠

(1.西北大学文化遗产学院,陕西 西安 710127;2.太原市博物馆,山西 太原 030021;3.秦始皇帝陵博物院,陕西 西安 710600)

馆藏书画一般都会受到“折条病”的侵袭,表现为画心表面的数条折痕,这种折痕一般在拷贝台和测光灯下基本都能显现出来。“折条病”分为明折条和暗折条,已断开或似断非断的折痕称为明折条;未断开的折痕称为暗折条,暗折条遇水会隐藏,导致肉眼无法看到,在修复时容易被忽略。“折条病”的实质是纸张的老化,是纸张老化在局部的凸显,或局部受外力因素作用造成纤维素断裂,如反复地打开、卷起,再加之保存环境的影响,如高温、潮湿、酸化等条件,画心、托纸、覆背纸之间形成应力,产生了“折条病”。“折条病”外在呈现出的是一条条的折痕,其实画心已然断裂,因后代多次重裱,托纸和覆背纸完好,所以外在呈现出折痕的形态。目前治疗“折条病”主要采取传统贴折条的修复方式,周海宽在实际修复工作中采用传统贴折条的方式。具体做法是将宣纸裁切成3~5mm的条,按照折条的走势贴于其上,其中有两种情况:一种是直接用单层宣纸裁切宣纸条,适用于重新揭裱过的书画上,贴于小托过的画心背面;另一种是用小托过的宣纸(两层)裁切宣纸条,其较厚、硬,适用于“折条病”轻微的书画,未进行揭裱,直接贴于覆背纸之后。

对“折条病”修复研究的人较少,并且主要集中于传统技术工艺的改良上,未与现代修复材料相结合。陕西师范大学尚小临团队研发修复“折条病”的专利是基于传统的折条修复法,按照“折条病”的病害程度采用不同的修复方式,在细节上进行改良,贾晓燕、李晶等在实际修复工作中也运用到了此方法,并取得很好的效果。针对中期“折条病”采取反复加热虽然能使暗折条全部显现,笔者认为反复加热不利于书画保存,文物保护的原则之一是最小干预,即保存现状稳定使其不再继续恶化,针对晚期“折条病”采取覆白色绢料来加固,恐增加书画厚度,影响装裱效果,且对修复师的技术要求非常高,非经千锤百炼难以练就。书画装裱修复是我国一项历时悠久的传统工艺,长期以师带徒,但是很多装裱师傅思想传统,形成技艺与科学之间的壁垒,有必要打破这层壁垒。

关于羟丙基甲基纤维素(HPMC)的研究比较多,集中在各个领域:工业、医药、食品等领域,说明这种材料性能优良、兼容性很广。但是用于纸张修复方面较少,北京大学考古文博学院的张晓梅、苏璟研究了羟丙基甲基纤维素在加固脆弱纸张方面性能优良;陕西师范大学历史文化遗产保护教育部工程研究中心的凡晓宇、胡道道等制定的羟丙基甲基纤维素稳定的纳米Ca(OH)醇水分散液在纸张脱酸加固方面效果明显。但是这种方法只用于老化纸张的加固上,未运用到书画装裱修复中,更没有应用在书画“折条病”的修复上。

传统“折条病”修复方法为局部加固,存在局限性,而羟丙基甲基纤维素未直接用于书画“折条病”的修复。基于“折条病”的传统修复方法—贴折条法,同时利用羟丙基甲基纤维素对纸张的加固作用,将二者结合起来,在修复“折条病”时,先用羟丙基甲基纤维素进行处理后再贴折条,是一种简单有效的方法。由此,本文对比了羟丙基甲基纤维素处理与未处理的“折条病”样品在微观形态、色差、光泽度、耐折度方面的差异。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

试剂:羟丙基甲基纤维素(上海麦克林生化科技有限公司生产)、明矾(AR)(天津市盛奥化学试剂有限公司生产)。

仪器:电热恒温鼓风干燥箱(DHG-9070A,上海齐欣科学仪器有限公司生产);超景深显微镜(KH7700,日本浩视);分光测色计(CM-700D,日本);光泽度仪(DTG60M,常州德杜精密仪器有限公司生产);耐折度仪(MIT,品牌为美国天氏欧森)。

实验准备:面粉(品牌为香满园)、生宣(安徽泾县五星宣纸厂生产)、小喷壶。

1.2 样品制备

模拟折条:因自然形成的折条无法进行量化,所以采用人工制造折条,并将纸张进行适当老化的方式来模拟“折条病”。准备30cm×30cm的宣纸两张,将两张宣纸重叠,用裁纸刀裁切6条裂口,裂口方向与纸张帘纹方向一致,长15cm,人为制造断痕,模拟折条形态。因“折条病”实则是纸张老化再加之外力作用形成的画心断裂,为便于使用耐折度仪进行检测,将“折条病”进行量化,裁切口子是对“折条病”表现形式的强化。托完纸以后再进行整张纸的老化,且模拟“折条病”形成方式。

制备糨糊:采用冲制法,取面粉250g,加适量温水用木棒搅和均匀,再加少量热水用力搅动,让面糊略稀,最后用沸水冲,边冲边用木棒搅动,直至面糊由稀变稠,呈浅黄色,挑起呈拉丝状态。开水没过浆糊,冷却以后再加入凉水没过浆糊,浆糊制作完成。制作浆水,用竹起子把浆糊划成小块,手上蘸凉水取一小块出来,先少量加水,用木棍搅拌直至没有颗粒物,再分次加水,一边加水一边搅拌,直至呈淘米水颜色,用排笔搅拌均匀。

托画心:将准备的30cm×30cm的宣纸分别进行托纸,宣纸背面朝上,排笔蘸浆水刷于上,运笔呈米字形,使宣纸均匀地沾满浆水,取一张略大于画心的宣纸,背面朝上覆于画心之上,用棕刷刷平,放置等待晾干,托纸与画心帘纹方向一致。因传统折条法是将折条贴在在小托后的画心背面,按照同等要求制作样品。为保证实验结果的准确性,两张样品的帘纹方向都是一致的,这主要是为测量耐折度而考量的。

1.3 样品适当老化

在托好的两张30cm×30cm宣纸上均匀地喷洒明矾溶液,浓度为10mol/L,每张喷洒的量为20ml,使纸张呈酸性。参照GB/T464 2008,将样品放置于烘箱中105℃处理72h,取出后喷壶打湿并卷起,经干燥处理后再放置于烘箱中,反复三次,使纸张在短时间内反复经历高温、潮湿的环境,并进行反复地卷折、打开,使样品适当老化。

1.4 制备羟丙基甲基纤维素溶液

制备时加热水快速搅拌,以防结块,制备浓度为20mol/L,放凉后备用。采用喷壶喷洒的方式,使羟丙基甲基纤维素溶液覆盖较均匀。若采取浸泡的方式画心拿起来以后容易烂掉。样品1均匀地喷洒羟丙基甲基纤维素溶液,样品0不采取措施。为了减少实验中的可变因素、统一测试条件,故实际不贴折条,只比较羟丙基甲基纤维素处理过和未处理过的“折条病”样品区别。

2 分析检测

2.1 微观分析

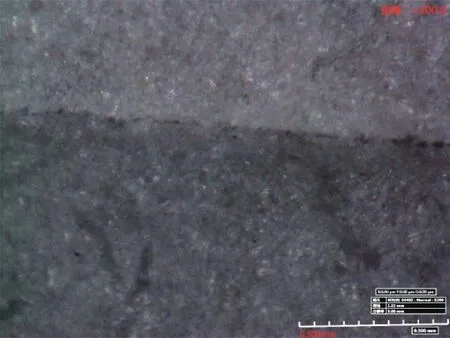

用超景深显微镜观察羟丙基甲基纤维素处理和未处理折条处的微观形态,取相同位置,观察折条及附近位置的区别,在200倍放大倍率下观察,使用镜头为MX(G)-5040Z。因纸张较薄轻,固定在观测台时可用重物将周边压好。

2.2 色差分析

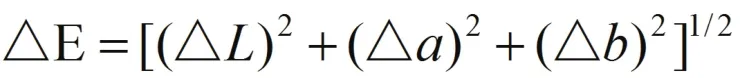

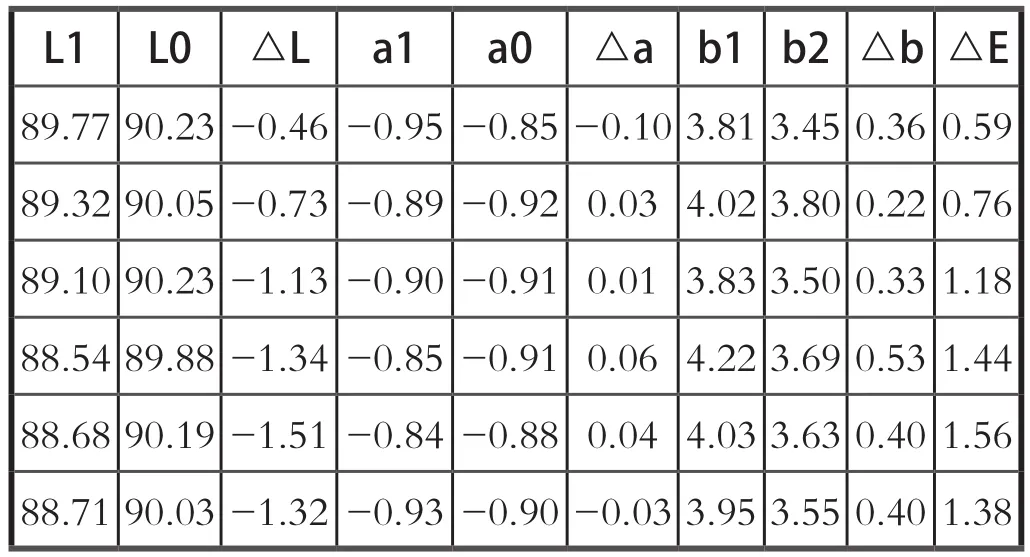

色度变化能够反映出羟丙基甲基纤维素对纸张本体颜色的影响,色差值越大,说明材料对纸张颜色改变的越大,反之,色差值越小,则说明这种材料对于纸张颜色的改变微乎其微,证明这种材料的可用性。用分光测色计分别测试羟丙基甲基纤维素处理与未处理的“折条病”样品的亮度L,红绿对比度a,黄蓝对比度b,利用公式计算出色差值△E。测试方法是将分光测试计进行黑、白板校正后,在样品表面进行检测,分别取样品折条处中点位置,每个样品取六个点,计算色差值。

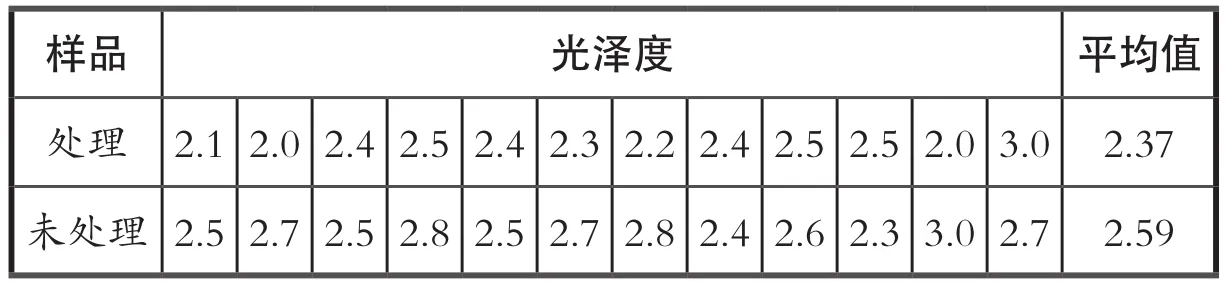

2.3 光泽度测量

光泽度可以反映材料表面反射光的能力,羟丙基甲基纤维素在高浓度下会呈胶状,所以有必要测试羟丙基甲基纤维素在低浓度下覆盖纸张的光泽度,判断是否会有眩光的效果。用光泽度仪来分别测试羟丙基甲基纤维素处理与未处理“折条病”样品的光泽度,观测角为60°。测试方法:先将光泽度仪进行校准,分别取折条中点处,每个样品测六个数据,取平均值。

2.4 耐折度测试

耐折度是指在一定力作用下承受135°往复折叠的能力,耐折度可以很好地衡量“折条病”修复以后的效果。利用耐折度仪分别测量羟丙基甲基纤维素处理与未处理“折条病”样品的耐折度次数,因宣纸较薄软,测试条件为0.5kg施加力,每分钟175次折叠次数。测试方法是按照国标GB/T2679.5-1995将“折条病”样品按照折条中线裁切成长14cm、宽1.5cm的长条,放置于上夹头和下夹头之间,有效测量距离为7cm,保证上下夹头将折条位置夹住,纸条保持垂直、绷紧状态,分别测得耐折度次数,取平均值。

3 结果与讨论

3.1 填充作用

羟丙基甲基纤维素在纤维缝隙之间具有很好的填充作用,“折条病”的形态表现为纤维断裂,微观状态下犹如一条沟壑,折条沟壑将两边的纤维拉开,因而需要一条桥梁来把两边的纤维连接起来,羟丙基甲基纤维素很好地充当了这一角色。

图1、图2分别为羟丙基甲基纤维素处理与未处理的显微照片,羟丙基甲基纤维素处理后的折条裂隙处和周围纤维处有大量白色颗粒物,折条处得到了很好的填充。羟丙基甲基纤维素是一种纤维素醚,是纤维素的一类衍生物,是纤维素分子中羟基的氢原子被烷基或芳烃基所取代的产物。羟丙基甲基纤维素具有两亲性,同时存在亲水基团和憎水基团,能更全面、更完善地综合纤维素醚的优良性质,比其他纤维素醚具有更加良好的稳定性。羟丙基甲基纤维素与纸张结构相似,都是纤维素成分,在断裂的纸张纤维之间能形成搭桥和填充作用。

图1 羟丙基甲基纤维素处理照片

图2 羟丙基甲基纤维素未处理照片

3.2 无色透明性能

从表1中可以看到羟丙基甲基纤维素处理后,“折条病”样品L值稍微降了一点,△L的范围在(-1.51)~(-0.46)之间,说明处理以后,纸张亮度稍微降低了一点;△a的范围在-0.1~0.06,△b的范围0.22~0.4,a、b值几乎无变化;△E位于0.5~1.56,属于微小和轻微的色差变化,色差值在3以内都属于肉眼觉察不到的变化,说明羟丙基甲基纤维素处理的“折条病”造成的色差可忽略不计。因书画的观赏性和价值,所以对亮度和色度要求较高,表2中羟丙基甲基纤维素处理与未处理的“折条病”样品的光泽度相差只有0.3,光泽度几乎未改变,虽然羟丙基甲基纤维素有加固纸张的作用,但它不是胶料,且稀释到一定程度,所以不会有很强的反光效果。羟丙基甲基纤维素溶于水后是无色、无味的,且在低浓度下不发黏,因而几乎不会影响纸张色度和光泽度。

表1 羟丙基甲基纤维素处理与未处理样品的色差变化数据

表2 羟丙基甲基纤维素处理与未处理样品的光泽度数据(gu)

3.3 提高耐折强度

表3中羟丙基甲基纤维素处理过的“折条病”样品耐折度大大增加,耐折度是未处理的8倍多。“折条病”表面呈现的是一条条折痕,实则画心处已然断裂,纸张强度降低,耐折度降低。而羟丙基甲基纤维素与纸张结构相似,能对折条断裂处的纤维缝隙和周边纤维进行有效的填充,在纤维之间通过氢键形成搭桥作用,提高画心的强度,背面再加贴折条,从而大大增强了纸张的耐折度。

表3 羟丙基甲基纤维素处理与未处理样品的耐折度数据

4 结论

通过模拟“折条病”样品,对比羟丙基甲基纤维素处理和未处理的样品在超景深显微镜下的微观形态、分光测色计测量色差值、光泽度仪测量光泽度、耐折度仪测量耐折度次数,结果显示经羟丙基甲基纤维素处理过的“折条病”样品,折条处及附近纤维组织的缝隙和断裂处都得到很好的填充,起到了加固作用,色差值在1.56以内属微小变化,光泽度几乎无变化,耐折度提高了8倍多。得出用羟丙基甲基纤维素处理再加贴折条的方式来治疗“折条病”是一种简单方便有效的方法,可以实现传统修复工艺和现代修复材料的结合。

在实验室本研究结果较为理想,后续在充分评估论证基础上将尝试应用于有“折条病”的书画,根据具体书画“折条病”的病害程度,研究羟丙基甲基纤维素的加固技术、修复工艺,以期获得书画修复的良好结果。

注释

①④尚小临,吕云,李玉虎.古旧字画“折条病”的治理修复方法:CN103935183A[P].2014-07-23.

②戈畅.书画装裱工艺对二次折痕的影响[J].艺术科技,2016,29(2):224-225.

③周海宽.故宫藏《清代董诰花卉图》修复与保护[J].辽宁省博物馆馆刊,2015(00):186-190;周海宽.《明人仿李龙眠绢本人物卷》修复工艺探索[J].文物保护与考古科学,2011,23(1):79-83;周海宽.北京故宫藏绢本重彩《清着龙袍先祖神丹》修复保护研究[J].东方收藏,2020(21):47-51;周海宽,陈文佳,黄增.《秋林晚翠山水图》修复工艺探索[J].故宫学刊,2016(1):237-244;周海宽.故宫藏《清代杨大章花卉图》修复技法探究[J].中国文物科学研究,2017(2):68-73.

⑤贾晓燕,李晶,赵希利,等.古旧字画“折条病”治理修复方法的应用研究—以《贺瑞麟八条屏》的修复为例[J].档案学研究,2017(5):121-125.

⑥⑦⑫张晓梅,苏璟.脆弱纸张加固材料研究[J].文物保护与考古科学,2011,23(2):70-74.

⑧凡晓宇,胡道道,梁兴唐,等.基于羟丙基甲基纤维素复合纳米Ca(OH)的纸质档案脱酸加固[J].档案学研究,2018(1):118-122.

⑨杨正旗.中国书画装裱大全[M].济南:山东美术出版社,1998:39.

⑩柳凯,何秋菊,周华.纸质文物油渍清洗材料的筛选及评估[J].文博,2021(3):94-100.

⑪刘庆仁.纤维素化学基础[M].北京:科学出版社,1985:239.