德宏州南传佛教佛像塑造特点分析

——以芒市地区为例

2022-09-14李统亚

李统亚

(德宏师范高等专科学校,德宏 678400)

佛教艺术的发展呈现了各时期佛教艺术在时间与空间上不断的演变与发展的过程,也标志着各国文化交流的悠久历史。德宏地处我国西南边境,多民族混居,多元文化影响下的佛教造像呈现出自身特有的风格。站在艺术的角度分析,德宏地区的佛教造像艺术是我们拥有的一笔宝贵精神财富。

一、早期佛像的演变与发展

佛像是佛陀塑像的简称,广义上,佛像包含了佛、菩萨、罗汉、明王、诸天等像,有圆雕、浮雕、绘画、剪纸等表现手法,狭义上只有圆雕塑像被称为佛像。对佛教来说最重要的就是佛像,它是佛教的有形载体,不仅是佛教思想传达的可视化过程,也是弘扬佛教教理教义的造型艺术。

佛教造像最早出现于公元 1、2世纪的印度西北部犍陀罗地区。当时的佛像受到古希腊文化、印度文化和西域文化的混合影响,可以称其为“犍陀罗”文化的产物。这个时期的佛像以写实为核心,人体比例完整协调,注重雕像本身给人的视觉感受。孔雀王朝时期,佛教传入斯里兰卡、泰国、老挝、越南等国家,与当地的文化相结合并发展成了南传佛教。南传佛教的早期造像作品还保留着南印度佛像的风格,自进入 12世纪,佛像身躯日趋高瘦,肉髻高如宝塔,脸形清秀,形态板滞。特别是观音菩萨像身躯线条极为苗条,衣裙贴体,轮廓凸显,与印度早期的佛像风格日远,形成了独具特色的南传佛教造像风格。在信奉南传佛教的德宏州,造像风格深受临近的泰国、缅甸和柬埔寨影响,尤其与缅甸佛像风格接近。

二、德宏地区佛像特点

据傣文史料《舍本勐宛》记载:“佛历1580年(1036)年,莽达良在陇川曼弄塑佛像三尊,大象一头。”虽然现在这三尊佛像已经淹没在历史的尘埃里,但这段史料记载却成了南传佛教传入德宏的标志之一。按此计算,自南传佛教传入德宏至今已有九百多年的历史。德宏地区的佛像作为本土信众膜拜的精神信仰载体,在佛教传播过程中受佛教教义及地域经济、文化、审美等影响,形成了造像题材专一、佛圣造型风格迥异、佛像材质多样化等特点。

(一)主佛像专一

南传佛教独尊释迦牟尼佛,信奉《佛本生经》,在芒市除了勐焕大金塔以外,其他奘房正殿里的主佛像都很专一,仅塑释迦牟尼佛。傣语中称释迦牟尼佛为“古德玛”或“帕召果德玛”,根据佛教轮回说,每五千年佛陀轮回一次,因此在“帕召果德玛”之前,还有“噶先各塔”“角那嘎玛娜”“嘎萨八”等四位佛祖,但寺庙内都没有这些佛的造像。

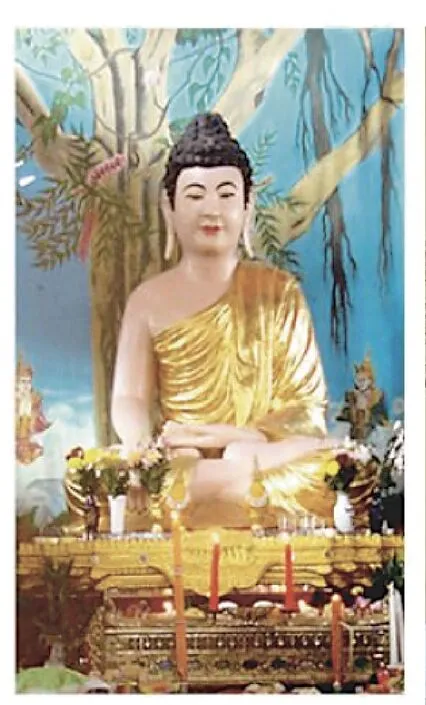

芒市菩提寺正殿内供奉的释迦牟尼跏趺坐式大佛像,头、手、足用汉白玉雕刻,身躯为泥塑,有的奘房内佛像则全身皆为泥塑,等佛像塑好放置一段时间后,再进行补裂和彩绘施金。不论材质如何,这些正殿大佛像均螺发乌黑,面如满月,眉目清秀,高鼻方唇,和蔼慈祥,两耳垂肩,宽肩细腰,裸露的右臂不表现解剖肌肉,但丰满健壮,左肩批鎏金袈裟,手结触地印(见图一)。

图一:芒市菩提寺正殿内坐佛像

在2007年5月竣工的勐焕大金塔内,除了供奉有释迦牟尼佛外,也同时供奉了汉传佛教中常见的观音菩萨、阿弥陀佛和弥勒佛,四尊佛像分别面朝东南西北四个不同的方位。而且勐焕大金塔内释迦牟尼佛的塑像(见图二)明显不同于其他傣族奘房的塑像,具眉间白毫相,且面部更加饱满,耳垂不再突出,服饰也完全汉化,双手结禅定印。这种在南传上座部佛教寺庙内塑汉化佛像的方式,不仅表现出了佛教圆融无碍的教义精髓,更体现了傣汉民族之间的文化融合和民族团结。从这点来看,可以说勐焕大金塔的佛像是德宏佛像艺术史上的一个转折点和里程碑。

图二:芒市勐焕大金塔内供奉的佛像

(二)佛像造型风格迥异

虽然大多数南传佛教寺庙内都是只塑一个主佛,相对专一,但从身份划分,有王子像和成佛像两种。在大小上从三四米到几厘米不等,而且各地佛像造型风格迥异:

从着装上看,除了有上述提到的身着袈裟的佛像,还有披甲戴盔的王子像。王子像一般为坐式,头戴金冠,身穿铠甲,铠甲上镶嵌了各种珠宝。塑像袒双臂,身材匀称,相貌英俊。小一点尺寸的汉白玉质王子像,傣族艺人用金属锻制冲花金甲、宝冠和须弥座。(见图三)比较大的王子像有芒市五云寺内的主佛像,是德宏州最具代表性的一尊泥塑王子像。德宏州的佛教王子造像形式是中国仅有的佛教造像。在国内其他地区,佛寺塑造供奉的都是成佛相。而在德宏傣民族的共识中认为,只要与佛有关的人物、动物等等,皆等同于佛,因此也塑王子像。可以说,德宏傣民族的佛教造像是中国佛教造像艺术宝库中独特的文化瑰宝。

图三:坐式王子像

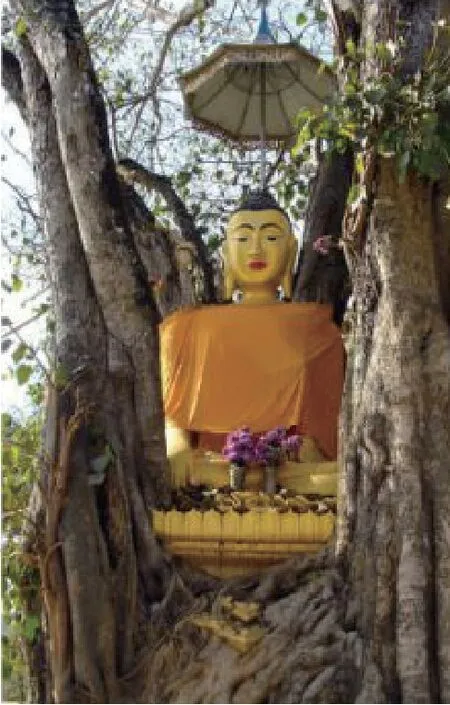

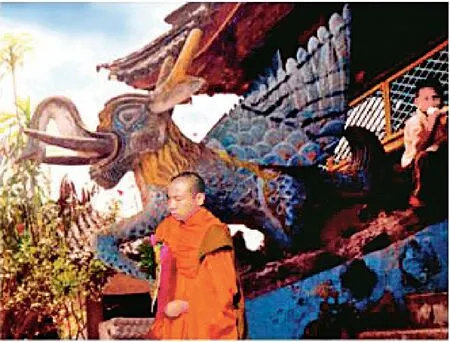

从佛像所处场地来看,有室内和室外两种;从佛像姿势上看,有坐、卧、立三种形式。露天室外佛像主要是在空旷而环境优美的场地塑制佛像。佛像大小根据场地大小而定,有的四周环绕着水池,有的上方盖着宝伞。在遮放镇有一株菩提树上塑有一尊大佛,树上还塑了些摘果嬉戏的小猴,生动活泼(见图四)。其他还有一些佛像是盘坐于巨大的神龙身上,龙首昂立于佛像背后,显得气势昂然,别具一格(见图五)。立式的佛像大多以上好的木材雕刻,佛祖立于莲花之上,身披通体袈裟,右手下垂,掌心向外,左手轻执袈裟,宝相庄严。

图四:遮放镇树上坐佛像

图五:室外坐佛和室内立佛

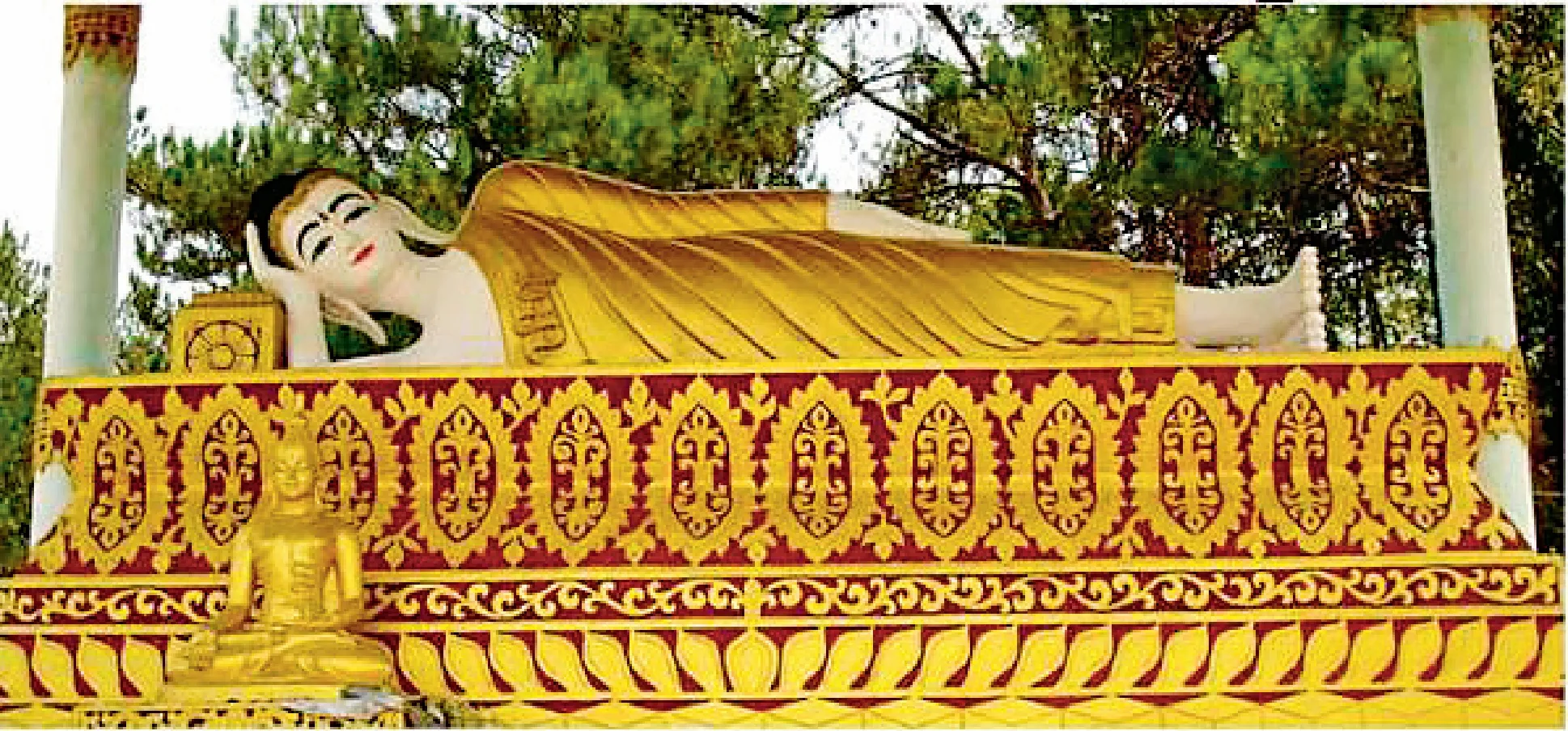

卧式佛像,小的放置在奘房内,大的卧式佛像一般塑制在环境优美的地方,有的建亭,有的露天。芒市芒别水库塑有一尊卧佛,亭中精美的雕刻和佛像安然的神态,与周边茂密的树林浑然一体(图六)。

图六:芒市芒别水库卧佛

从数量上看,有独像和群像之分。群像又可分为两类,一种是在佛像周围塑型号稍小的迦叶、阿难等佛弟子像,有的塑八罗汉或五罗汉,呈现出佛祖讲经或托钵乞食的场景(见图七)。另一种是在佛台前两旁塑有娃颂塔列和威示众(见图八)。

图七:勐焕大金塔旁,佛陀带领僧团托钵乞食群塑像

图八:芒市菩提寺主殿内佛像,左为娃颂塔列,右为威示众

娃颂塔列,也称“郎洼送特里”,身穿傣族传统服饰,长发如瀑,源于印度古代神话中的“梵神”。佛经记载,乔达摩·悉达多王子出家后,在菩提树下静坐悟道时,妖魔鬼怪纷纷前来骚扰。这时,“梵神”突然出现,她打开长发,变成滔滔河水,冲走魔怪,保护王子,天明之际,王子成佛。娃颂塔列不仅是佛教的护法神,而且已经成为傣族心目中善良正义的美神,从她身穿傣族传统服饰上反应出佛教梵神已经本土化,更符合傣族的审美心理,这也使得佛教在傣族族群中的根基更加坚固。

威示众是傣族传说中的护法男神,傣语称“扎堵”。他披盔戴甲,左手持簿,右手执笔,专门审判人间善恶。做好人上天堂,为恶则下地狱。这是傣族群众在社会生活中极力倡导的佛言“诸恶莫作,众善奉行”的教化成果。威示众所示的社会功能不仅有教化人心的作用,而且强化了佛教在德宏本土的地位和发展。此神源于《佛本生经》“成佛节”。在释迦牟尼成佛之日,他是第一个向佛祖献鲜花的人,所以又被称作是“功德见证人”。

(三)造像材质多样化

1.泥塑:20世纪60年代前多用泥,80年代后改用水泥。泥塑佛像以芒市菩提寺1988年3月重塑的佛像和1989年瑞丽市喊撒佛寺重塑的佛像为佳。

2.汉白玉造像:一般由缅甸进口,各个寺庙奘房都有。

3.铜造像:芒市五云寺内珍藏着15世纪来自泰国的铜佛“帕拉过勐”。1965年中国佛教协会赠送菩提寺大小铜佛各一尊。大铜佛毁于1966年底。

4.木雕造像:最为常见,多由缅甸进口或自制,外层涂金粉。现芒市勐焕大金塔内收藏最多(见图九)。

图九:勐焕大金塔内的木雕佛像

5.花瓣造像:傣族民众采鲜花晒干,研成粉末,和水后捏制而成。花瓣佛像需要大量鲜花来沤泥,所以十分名贵,通常仅用于塑造小佛像。德宏州文物管理所内现珍藏有一尊花瓣佛像,为王子坐像,高29.5 厘米,通体鎏金,佛像身穿铠甲,面带微笑,端坐在须弥宝座上,极为精美,属国家三级文物(见图十)。

图十:花瓣佛像

6.竹编佛像:现代的竹编大佛制作,需要把竹子破成长约1 米的竹条,晾晒15 天左右。再用钢筋焊成佛像的骨架,用竹条从下到上,逐层编制。据傣族信众流传,竹编大佛发源于缅甸的景冻勐弄。期间失传了700 多年,1997年在南传僧人的带领下这项手艺才又得以传承。近几年竹编大佛在德宏傣族地区十分盛行,瑞丽、梁河、芒市的奘房内均有收藏(见图十一)。

图十一:2017年芒市菩提寺内缅甸僧人正在制作竹编大佛

图十二:勐焕大金塔门口处的大象石雕

除此之外,还有玉石、瓷器、琉璃、金银等常见材质的佛像。以上最具有代表性的就是花瓣佛像和竹编佛像。20世纪80年代改革开放后,傣族奘房中出现了一些具有新时代佛教艺术特征的佛像。与传统傣族佛像相比,新佛像融入了东方审美观念,抛弃了原来夸张的手法,各部位更接近人体实际比例。

(四)动物塑像题材丰富

德宏南传佛教寺庙内还会摆放一些动物造像,样式丰富,民族风情浓郁,溯其来源,可分为三大类:

1.来源于大自然中的动物,比如大象、孔雀、狮子、老虎、马、鸡、鸭等。在去往芒市勐焕大金塔的山路两边及金塔院内均有陈列。佛本生经中记载,佛陀的母亲梦到白象而受孕,大象在佛教里被认为是护法神。古德宏盛产大象,早在西汉时期就建立了“乘象国”。傣族古谚说:“有象才是王,是王就有象”。大象,在德宏象征了权贵也象征着吉祥。同时德宏也是绿孔雀的原产地,唐代就有“孔雀巢人家树上”的记载,现代德宏也被称为“孔雀之乡”。因此,大象和孔雀在德宏上座部佛教造像中最为常见,也最有地域文化代表性,体现了佛教文化和傣族传统文化的融合。

2.来源于佛本生经故事中佛祖转世的动物,比如金鸡阿銮。傣文经书记载,古德玛(佛陀)要变成花草树木、飞禽走兽等人间万物,饱尝人间沧桑,不断地轮回转世,受尽五百五十回磨难,才能成为佛祖。古德玛转世修行过程的故事,傣语统称为“阿銮故事”,阿銮故事有五百五十个,如“麻雀阿銮”、“金鸡阿銮”、“金鸭阿銮”等等。因此,傣族佛教艺术中的动物造像,大都与古德玛转世有关。

图十三:勐焕大金塔院内的金鸡阿銮雕像

3.还有一类是信众想象中的护法神兽拉嘎、系哈、闭扎卢巴等,是傣族南传佛教特有的动物造像。

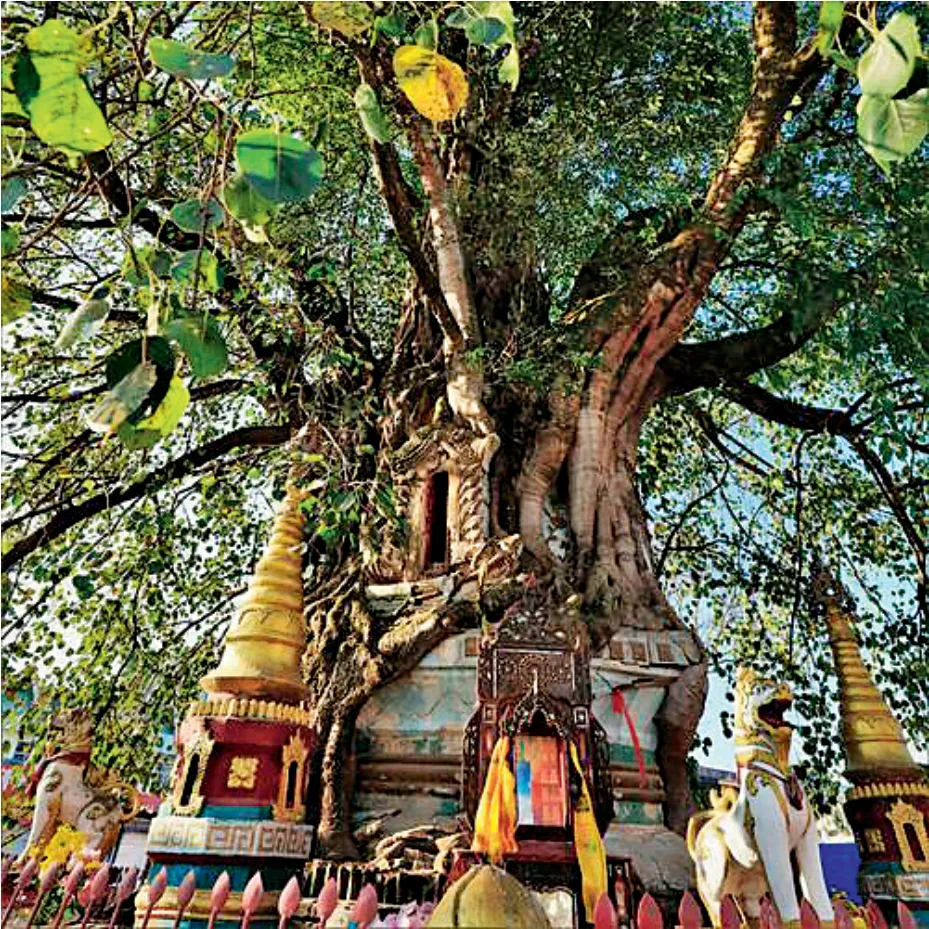

拉嘎,是类似狮子或麒麟的异兽雕像,多塑于佛塔塔座或四周,威风凛凛。在芒市树包塔立有4 尊。(见图十四)

图十四:芒市树包塔四周的拉嘎雕像

系哈:人头狮身异兽塑像。由狮子演变而来,象征吉祥。芒市佛光寺白塔、勐焕大金塔均塑有此像(见图十五)。

图十五:系哈雕像

闭扎卢巴,又称“六不像”,是独具傣族民族风格的动物艺术造像。它长着狮头、鹿角、象鼻象牙、鱼尾、马足,鸟翼。这个造型一方面反映了傣民族丰富的艺术想象力,另一方面表达了古代傣族祖先希望具有超自然力量的渴望。以前在芒市菩提寺大殿前塑有2 尊,后被毁。目前这种造像在德宏已经消失(见图十六)。

图十六:闭扎卢巴雕像

德宏地区南传佛教造像是本土傣族优秀的民族文化遗产,寄托着傣族人民深厚的宗教情感。而作为民族文物,这些造像又对研究傣族宗教史、民间艺术具有非常重要的价值,从中可以探索德宏傣民族的心理特征和民族精神,以增进各民族之间的相互理解和相互尊重,对构建和谐边疆将起到极大的推动作用。