基于遥感影像数据的趵突泉泉域生态环境状况评价

2022-09-14蔡有兄薄克庭钟秀燕

蔡有兄,薄克庭,钟秀燕

(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队,山东 济南 250014)

0 引言

通过开展趵突泉泉域生态环境调查,基本查明了泉域内生态环境问题,为济南市生态环境的保护与改善以及水生态城市建设发展宏观规划等提供科学依据。

随着济南城区人口的增加和经济规模的不断扩张,济南市生态脆弱性表现的日益突出,如工农业污染物排放和生活垃圾堆放已导致的地表水和地下水污染;过度开采矿石造成的山体破损和露天采坑;修建道路以及切坡建房形成的地质灾害以及不合理利用土地以及滥垦乱伐造成的水土流失等主要生态问题,对经济和社会发展的制约作用日益明显[1]。

1 研究区概况

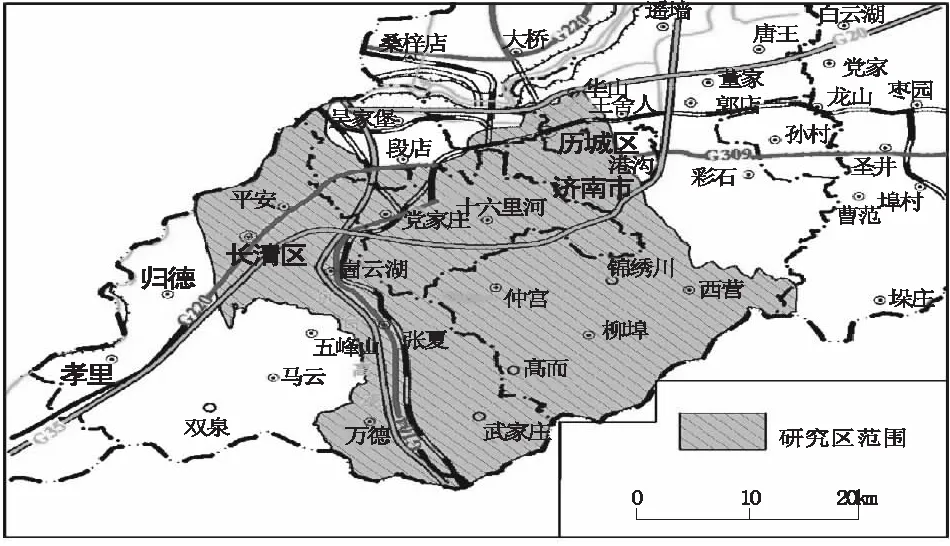

研究区位于济南市中南部,包括长清区、槐荫区、市中区、历城区、历下区的部分地区和南部山区管理委员会(见图1)。研究区交通十分发达,铁路、公路纵横交错。以京九、京沪、济青、济邯铁路,京福、青银、济荷、济青高速公路及国道104、309、220为枢纽的交通网覆盖整个研究区。京沪高速铁路和济南西客站的建设和开通,济南将成为北京和上海两大城市之间枢纽站点之一,将济南融入环渤海和长江三角洲两大经济区的“半日生活圈”内。

图1 研究区地理位置示意图

研究区地处鲁中低山丘陵与鲁西北冲积平原交接带上,南部为泰山山脉,北部为黄河平原,地势南高北低。黄河自西南向东北穿越本区,自然景观在黄河南北有较大差异,黄河河床高出地面,沿黄两岸形成带状洼地。研究区地貌类型由南向北依次为中山、低山、丘陵、山间平原、山前倾斜平原和黄河冲积平原。

研究区属华北地层大区(Ⅴ)、晋冀鲁豫地层区(Ⅴ4)、鲁西地层分区(Ⅴ410)。区内地层发育较为齐全,分布有基底岩系和盖层,属二元结构[2]。地层从老至新依次为太古代泰山群、古生代下寒武纪长清群、寒武-奥陶纪九龙群、奥陶纪马家沟群、第四纪大站组和沂河组。

研究区位于泰山北部单斜构造水文地质区。古老变质岩系及岩浆岩组成的泰山山脉为区域地表水和地下水的分水岭,古生界寒武纪、奥陶纪碳酸盐岩地层成单斜产状覆于变质岩和岩浆岩之上与地形倾向基本一致,向北倾斜、至北隐伏于山前第四纪地层之下;位于北部平原地带的市区及东、西郊第四纪地层之下有燕山期火成岩大片分布;玉清湖西北部沿黄河地带,石炭、二叠纪地层假整合于奥陶纪地层之上。这一特定的地形、地质和构造条件,控制了该区含水层的空间分布规律,地下水的运动、循环条件以及富水状况。研究区地下水含水岩组(层)划分为第四纪松散岩类孔隙水含水岩组、碳酸盐岩裂隙-岩溶含水岩组、碎屑岩夹碳酸岩岩溶-裂隙含水岩组和块状岩类风化裂隙含水岩组。

研究区属鲁中南低山丘陵工程地质区的济南碳酸岩盐稳定亚区,广泛分布中寒武至中奥陶系坚硬较坚硬中厚层状灰岩,地表岩溶较发育,岩石力学强度高,但地形起伏大,局部夹较坚硬的薄层状页岩及中薄层状灰岩,工程地质条件较好。研究区北部主要分布山前冲洪积地层,岩性为黄土、粉质粘土、粘土及碎石土、卵砾石等,工程地质条件较好。

2 生态环境问题

济南市生态环境较差,主要表现在工农业污染物排放和生活垃圾堆放已导致的水质污染;过度开采矿石造成的山体破损和露天采坑;修建道路以及切坡建房形成的地质灾害以及不合理利用土地以及滥垦乱伐造成的水土流失等方面。

2.1 水质污染

2.1.1 地表水污染

河水与地下水间存在相互转化关系,水力联系密切,地表水体的质量及污染现状,对地下水的质量及污染起到至关重要的作用。水质较差或受到污染的地表水体,本身就是污染源的一种。同时,地表水体也是其他污染源的载体,点状污染源(污染企业)对地下水的污染大都通过向排污沟渠或河流排放污废水的途径来实现的。研究区地表水主要包括河流、湖泊、引黄灌渠、南水北调东线工程、排涝沟等。

2017年黄河、北大沙河、玉符河全期、汛期、非汛期的评价结果均优于Ⅲ类。小清河全年期、汛期、非汛期的评价结果均劣于V类,主要超标污染参数有总磷、氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量和化学需氧量。大明湖全年期水质为Ⅲ类、非汛期为Ⅱ类,汛期为Ⅲ类;锦绣川水库全年期、汛期、非汛期水质均为Ⅱ类;卧虎山水库全年期为Ⅱ类、非汛期为Ⅲ类汛期为Ⅱ类。以上湖泊和水库水质良好。营养状态评价结果显示大明湖为中度富营养;锦绣川水库为轻度富营养;卧虎山水库为中度富营养[3]。

2.1.2 地下水污染

研究区孔隙水无Ⅱ类轻度污染区,主要以Ⅲ类中度污染为主,说明孔隙地下水已经全面受到污染,地下水水质正向变差的方向发展。Ⅰ类水未污染区仅在槐荫区吴家堡镇小面积分布。Ⅲ类中度污染区在研究区大面积分布。Ⅳ类重度污染区主要分布在长清城区北部。孔隙地下水中污染离子主要为硝酸盐和总硬度。

研究区岩溶裂隙地下水污染程度为Ⅱ类轻度污染至Ⅴ类严重污染均有分布,且以中度污染为主,地下水水质正向变差的方向发展。Ⅱ类轻度污染区主要在长清区城区~平安店镇~槐荫区段店镇一带。Ⅲ类中度污染区广泛分布于岩溶裂隙地下水分布区内。Ⅳ类重度污染区主要分布在南山管委会仲宫镇、历下区姚家镇等地区。Ⅴ类严重污染区主要呈点状分布于长清区归德镇。岩溶地下水中污染离子主要为硝酸盐、总硬度、硫酸盐。

2.2 矿山环境问题

研究区主要矿山环境问题为山体破损及露天采坑。主要分布在长清区和南山管委会的低山丘陵地区。破损山体及露天采坑主要由露天开采石灰石矿、花岗岩矿、建筑用砂、建筑用石料等造成,其次也有少量由露天开采的粘土矿、铁矿造成。矿石的大量开采不仅会造成边坡失稳破坏,同时会对山体地质地貌景观造成极大的破坏。采石场的开采虽然在某种程度上满足了城镇建设的需求,但由于历史上长时间的露天开采,被毁山体形成多处高陡崖边坡,坡度多在75°以上,部分近于直立,高度20~80 m。在山体开挖的同时,会破坏大量的土地和植被,对生态景观危害严重,且容易形成矿山荒漠化,加速水土流失,对城镇经济社会可持续发展已构成严重威胁。昔日郁郁葱葱、风光秀美的山体被挖得千疮百孔,破乱不堪,对城市地质环境的生态功能造成了极大的负面效应。另外,矿石开采破坏了山体原始均衡状态,加上各边坡临空面大、卸荷裂隙发育,使边坡长期处于不稳定状态。在重力、强降雨、地震等内外地质营力的共同作用下,易产生崩塌、滑坡等地质灾害,对人民生命财产安全构成严重威胁。

2.3 地质灾害发育概况

地质灾害的发育分布与地形、地貌、地质构造、新构造运动的强度与方式、岩土体工程地质类型、水文地质条件、气象及植被、人类工程活动等密切相关。研究区已发生的主要地质灾害类型有崩塌、滑坡、泥石流,属突发性地质灾害。崩塌、滑坡、泥石流既有自然因素形成,又有人为活动诱发。

研究区崩塌多发生于坡度大于55°的陡峻斜坡地段,斜坡一般由坚硬~较坚硬且裂隙发育的岩石组成,当岩体中各种软弱结构面的组合位置处于不利情况易发生崩塌,此外,降水、地震以及人类工程活动中的爆破、边坡开挖过高过陡都会促使崩塌的发生。崩塌是研究区主要地质灾害类型,主要分布在南部中低山丘陵地区,该区域内地形地貌变化较大,地质构造复杂,裂隙发育,沟谷纵横,遇较强的降雨过程,易突发崩塌等地质灾害。从发生时间和体积来看,多发生于降雨过程中或雨后,一般规模较小,多为小规模坠石或土体坍塌,危害程度较小。但个别地段崩塌面临空,规模较大,潜在危害十分严重。

研究区90%以上滑坡灾害为土质滑坡,大部分滑坡为沿第四系松散层与基岩覆盖界面滑动的堆积层滑坡,堆积层物质为第四系全新统残坡积、崩坡积、老滑坡堆积碎块石土、含碎石角砾粉土等,该类滑坡主要分布在山坡坡脚部位或者切坡修路边坡上,规模一般较小,威胁人员也相对较少。但也有部分滑坡是沿基岩内部层理面或节理裂隙面滑动而形成的滑坡,斜坡结构类型为顺向坡(斜向坡),斜坡岩体沿下伏软弱面向坡前临空方向滑移。受坡脚切坡建房和道路切坡开挖影响,斜坡前缘临空,顺层岩体极不稳定,加之内部层理面或节理裂隙面抗拉强度弱。这类滑坡和第四系覆盖层形成的滑坡相比滑坡规模一般较大,威胁人群也相对较多,如果发生滑动,危害也相对较大。

泥石流以其所含大量的松散物质与洪水相区别,一般由形成区、流通区和堆积区组成,具极强的突发性和破坏力。研究区已发生的泥石流主要分布于南部低山丘陵区,主要以小型沟谷型泥石流为主,从泥石流的形成类型来看,主要发育降雨型沟谷泥石流,其成因模式为堆积体滑塌侵蚀类型。

2.4 水土流失

2.4.1 水土流失及分布特征

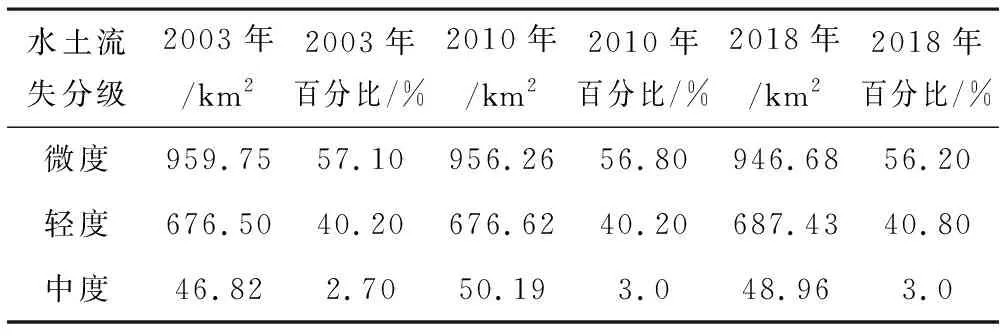

研究区在全国水土流失类型区划分中属于北方土石山区,由于气候、地质地貌、水文、土壤、植被等自然条件影响,水力侵蚀为研究区的主要侵蚀类型,以大气降水产生的地表径流对土壤及其母质进行剥蚀、搬运和沉积为主,土壤颗粒被水流冲刷的同时,土壤中的有机质和矿物营养元素也随之流失。根据地面坡度、植被覆盖度、海拔高度等间接指标进行综合分析,将研究区水土流失强度分为三级,具体流失强度级别及面积见表1和图2。

表1 研究区2003、2010、2018年水土流失强度分区一览表

图2 研究区水土流失分级图(2018年)

2.4.2 水土流失成因

研究区水土流失的原因包括自然因素和人为因素两个方面。自然因素是水土流失发生发展的客观条件,而人类不合理的生产活动是加剧水土流失的主要因素。

自然因素:包括地形、地质、植被、土壤、气候等多方面因素。研究区南部山区地形复杂、植被覆盖度较低,是造成水土流失的主要原因。复杂的地貌、破碎的地形造成山丘区小流域内地形起伏较大,相对高差大、坡度陡,地表植被较为稀疏,遇强降雨极易造成严重水土流失。不利的气候条件是造成区内水土流失的又一主要原因,济南市气候类型属大陆性半湿润季风气候,降水集中且时空分布不均,汛期(6-9月份)的降水量占全年降水量的70%~80%,而且降雨强度大、历时短,加剧了水蚀的全过程;此外,区内土壤理化性质也是造成水土流失严重的重要因子,由花岗岩和片麻岩风化形成的砂质土,颗粒粗、结构松散、抗蚀能力差,一遇降雨很容易造成冲蚀,而由石灰岩风化形成的粘性土抗蚀性较好,但由于地表大面积裸露,也很容易产生水土流失。

人为因素:在经济开发建设过程中,对自然资源的开发利用将直接影响到人为水土流失发生与否及其发生的程度,社会生产发展水平、土地利用方式、经济发展政策、环境法规等各方面因素都将影响水土流失的发展。人们过度开发和利用自然资源、不合理利用土地、滥垦乱伐等活动均可加速水土流失的发生发展。总体上看,近年来研究区陡坡开垦、乱砍滥伐等易造成严重水土流失的行为已大为减少,但无水土保持措施的顺坡耕作、林种单一、不合理土地利用方式造成水土流失的情况依然存在,最显著的人为水土流失是生产建设项目造成的流失。随着经济的迅速发展,修路、建厂和其它生产建设项目日益增多,公路、铁路、电网、输油输气管线、输水工程等线状工程交错分布,火电厂、矿业、工厂企业、城建、农林工程等点式工程点缀其间,总体上形成了生产建设项目星罗棋布的局面。开发建设导致破土面积随之扩大,弃渣弃石不断增加,原来水土流失不太严重的地区,局部可能从微度侵蚀迅速跳越到剧烈侵蚀,打破区域水土流失规律,整体上加剧了水土流失。

总之,只要地貌演化不停止,水土流失就不会停止,根治水土流失是不现实的。但是人类活动对水土流失的破坏作用却可以通过对土壤侵蚀规律的认识来加以改善,自觉得按照地貌过程发展的规律将其向人类有利于生存的方向引导,是可以有效地延缓水土流失的,实现自然生态系统和社会生态系统的良性循环[4]。

3 生态环境状况评价

3.1 评价指标

生态环境状况评价利用一个综合指数(生态环境状况指数,EI)反映区域生态环境的整体状态,指标体系包括生物丰度指数(当生物丰度指数没有动态更新数据时,生物丰度指数变化等于生境质量指数的变化)、植被覆盖指数、水网密度指数、土地胁迫指数和污染负荷指数五个分指数[5-6]。

3.2 生态环境状况计算方法

生态环境状况的划分,采用生态环境状况指数法计算方法,对生态环境状况的影响因素(生境质量、植被覆盖、水网密度、土地胁迫和污染负荷)进行指数计算,其中生境质量是影响区域生态质量的基础,植被覆盖、水网密度、土地胁迫和污染负荷都是在生态环境条件的基础上发生和发展的,它们之间相互影响,相互制约。因此,运用多因素综合指数评价法进行总指数值计算。

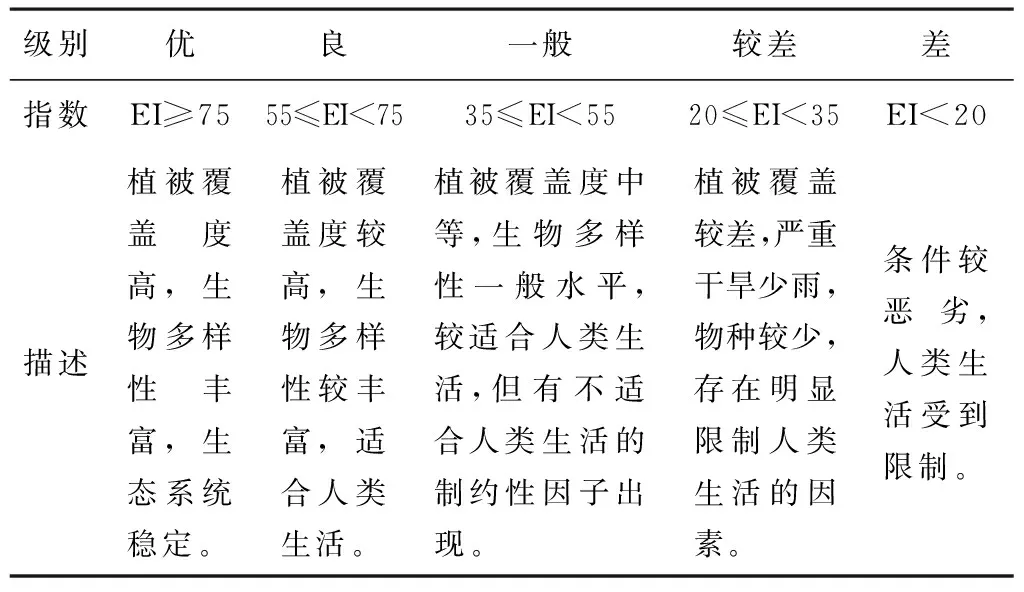

根据研究区的生境质量、植被覆盖、水网密度、土地胁迫和污染负荷指数,并赋于一定的权重,然后根据生态环境状况指数计算公式进行换算叠加,最终获得研究区的生态环境状况指数,然后根据生态环境状况指数进行分区评价(见表2),并对分区结果根据实际情况采用定性的方法进行修正。

表2 生态环境状况分级表

生态环境状况指数计算公式:生态环境状况指数(EI)=0.35×生境质量指数+0.25×植被覆盖指数+0.15×水网密度指数+0.15×土地胁迫指数+0.10×污染负荷指数

3.3 评价基础数据来源

工作区生境质量指数、水网密度指数和植被覆盖指数,依据2018年研究区遥感解译图和NDVI分区图及相应公式计算得出;土地胁迫指数计算依据2018年研究区水土流失图和土地胁迫指数计算公式得出;污染负荷指数计算数据采用研究区各区统计年鉴和各地区相应部门统计资料及相应公式计算得出。区统计年鉴中没有的数据采用2018济南统计年鉴中的数据进行计算。

3.4 生态环境状况评价结果

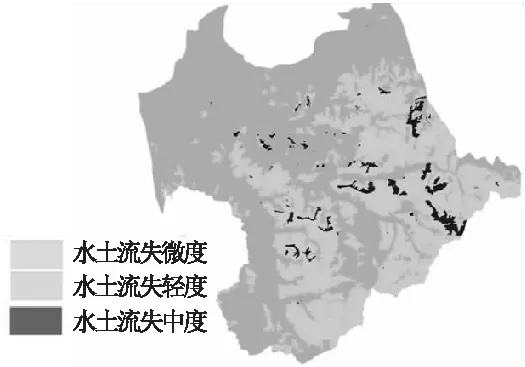

根据前面的分级方法,将研究区生态环境状况分为五级,即优、良、一般、较差和差(见图3)。

图3 研究区生态环境状况评价分区图

优区:该区分布面积最广,主要分布在中南部低山丘陵区,面积约872.53 km2,占工作区面积的50.95%。该区土地类型主要为林地,植被覆盖度高,生物多样性丰富,生态系统稳定。该区由于地形坡度较大,存在崩、滑、流地质灾害和水土流失等生态环境问题。

良区:该区分布面积相对较小,土地类型主要为沼泽和滩地,面积约10.82 km2,占研究区面积的0.63%。该区植被覆盖度相对较低,生物多样性不丰富。该区存在的主要生态环境问题是风沙土分布广,水土流失严重,同时土地等级较差,未利用土地面积率较高。

一般区:该区主要分布在长清区平安店镇西北部以及张夏镇~万德镇一带,土地类型主要为耕地,面积约380.0 km2,占研究区面积的22.19%。该区由于涵盖区域较广,而且不同区域的生态环境特征各不一样,因而生态环境问题较为复杂。黄河南岸附近主要生态环境问题表现为风沙土分布广、土壤盐碱化现象较严重;农田设施建设落后,第二、第三产业发展水平低,区域内整体抗灾能力弱;地表水、地下水污染较严重;黄河“悬河”的威胁和黄河断流的影响较大;耕地资源日趋减少等生态环境问题;全区绿化体系不健全,南部地区由于地形起伏度大,水土流失严重。

较差区:该区主要分布在研究区北部,土地类型主要为城镇建设用地、农村居民点和工矿用地,面积约340.85 km2,占研究区面积的19.90%。该区存在水资源短缺和水环境污染、自然生态环境破坏严重、绿化覆盖度低等生态环境问题。

差区:该区分布面积较小,土地类型主要为裸土地和裸岩,面积约21.43 km2,占总面积的1.25%。该区条件较恶劣,绿化体系不完备,不能满足城市生态需求。

4 结语

济南市的生态环境问题存在由来已久,它的形成是一个系统的、综合性的社会问题[7]。实现经济建设与环境保护协调发展,努力寻找一条经济发展与环境相互协调的可持续发展道路,是济南市尤其是南部山区开发面临的一项重要任务。生态环境问题是生态环境与人类工程经济活动相互作用、相互影响的产物,其防治也只有从自然因素和人类活动两方面入手。保护生态环境、约束人类不当的工程经济活动,改变粗放型的经济增长方式,促使生态环境向着良好的方向转化,减轻地质灾害造成的人民生命财产损失,应是我们开发济南市南部山区的出发点和着眼点[8]。