流域上游居民接受生态补偿意愿及其偏好研究

——以新安江流域为例

2022-09-13谢慧明沈满洪

谢慧明,毛 狄, 沈满洪

1 宁波大学商学院, 宁波 315211 2 宁波大学东海战略研究院, 宁波 315211 3 浙江大学经济学院, 杭州 310027 4 浙江农林大学生态文明研究院,杭州 311302 5 浙江农林大学浙江省乡村振兴研究院, 杭州 311302

党的“十九大”报告提出要加快生态文明体制改革,建设美丽中国,并把建立市场化、多元化生态补偿机制作为加大生态系统保护力度的重要制度安排。近年来中国河流水污染情况虽然有所改善,但是流域水污染问题依旧严峻[1]。为了兼顾流域生态保护和地区经济发展,流域生态补偿机制在“绿水青山”转化为“金山银山”中发挥着重要的作用[2]。流域生态系统是一个“山水林田湖草”生命共同体,具有跨行政区划、多类型生态系统在空间上并存的特征[3—5]。鉴于流域生态系统的复杂性,只有上下游同保共治,才能确保流域生态产品和服务的可持续供给,实现流域生态环境的持续改善。2016年12月,财政部、环境保护部、国家发展改革委和水利部联合发布《关于加快建立流域上下游横向生态保护补偿机制的指导意见》,提出要充分调动流域上下游地区的积极性,使保护自然资源、提供良好生态产品的上游地区得到合理补偿,促进流域生态环境质量不断改善。文件精神也要求生态补偿政策要保障流域内居民的利益[6]。流域生态补偿政策对于完善水治理体系和保障国家水安全具有重要的促进作用,但相关政策的制定和实施需要充分激发流域内居民参与生态补偿的意愿,流域内居民能否积极主动地参与生态补偿机制是多元主体生态补偿政策能否可持续实施的重要保障[7]。然而,生态补偿的普惠性备受质疑,上游居民往往面临未收到任何生态补偿资金的困惑。根据“谁保护谁受偿”原则,任何生态保护主体都应该成为受偿对象,而且应该基于保护投入程度差异化受偿。在明确上游居民应该受偿且有受偿需求的基础上,研究解决生态补偿资金在流域上游居民间的分配问题迫在眉睫,这直接关系到上游居民是否能够因生态环境保护而普遍受惠。

现行的流域生态补偿制度安排主要有上下级政府间的纵向转移支付和同级政府间的横向转移支付两类。在政府主导的流域生态补偿实践中,补偿标准偏低使得公众参与生态环境缺乏获得感,补偿主体和受偿主体单一不能充分体现“谁保护、谁受偿;谁受益、谁补偿”原则。具体来说,因生态环境改善受益的下游居民没有为他们获得的生态产品足额付费,为生态环境改善作出突出贡献的上游居民没有因他们的环境保护努力而足额受偿。流域生态补偿资金在受偿主体间的分配和补偿主体间的分担是流域生态补偿标准研究的核心问题[8]。现有的纳入公众参与的多元化、市场化生态补偿机制研究大多侧重于补偿主体端,在多元补偿主体框架、下游公众参与的生态补偿标准核算、生态补偿标准支付在各级政府和下游居民间的分担等方面展开了探索[9—13]。针对作为受偿主体的流域上游居民的研究相对较少。当上游居民作为生态产品的提供者时,他们的福祉需要通过接受生态补偿予以弥补[13]。居民接受生态补偿可以显著正向激励他们的生态保护行为[14]。然而,居民可获得性较弱的生态补偿政策忽视和弱化了上游居民的权益,受偿主体的单一使得居民无法因参与流域生态保护和治理而合理受惠。流域生态补偿政策的制定需要充分突出对“最少受惠者”流域上游居民受偿权的保护,从量和质的角度了解受偿者的需求,让他们真正分享到生态增益行为带来的惠益[15—16]。上游居民接受生态补偿需求的正确解读对于生态补偿标准的有效制定与差异化分配有着十分重要的意义。流域居民是否参与、如何参与生态补偿的行为决策是基于其社会人口和环境感知等特征所做出的偏好选择,其接受补偿与否以及补偿多少等需求不仅受客观存在的社会人口特征影响,还受主观环境感知特征的影响[17—19]。 科学制定补偿资金在受偿居民间的差异化分配安排需要理解这些特征是如何影响上游居民的受偿意愿。本研究通过对新安江流域上游地区沿岸村镇居民面对面问卷调查的方式获得宝贵的微观数据,运用条件价值法评估了基于上游居民最小受偿意愿的生态补偿标准。受偿意愿(WTA)是制定生态补偿标准的常用依据,研究认为它可以作为受访方合意的补偿标准上限[20]。研究随后对上游居民参与生态补偿的意愿进行了解析从而为补偿资金的差异化分配提供来自典型案例的实践经验。本研究可能的边际贡献有:(1)基于生态系统服务提供者的受偿意愿视角核算生态补偿标准,弥补基于补偿主体意愿评估研究较多而基于受偿主体意愿评估研究较少的不足。(2)通过计量分析提出基于社会人口和环境感知特征差异的补偿分配模式,让上游居民获得与生态保护和环境治理贡献度相匹配的补偿,改善公众参与流域生态环境保护激励不足的情况。(3)在多元受偿政策制定、生态环境保护的公众宣传成效等方面总结流域试点的情况,为进一步完善生态补偿政策提供思路和启示。

1 研究案例和方法

1.1 研究案例

新安江发源于黄山市休宁县,是安徽省内第三大水系,也是浙江省最大的入境河流和钱塘江的主要源头。新安江安徽段年均出境水量占到淳安县千岛湖年均入库水量的六成以上,上游黄山市与淳安县交界断面水质将直接决定重要饮用水功能区——淳安县千岛湖的水质。随着2019年底千岛湖配水工程的正式通水,新安江流域的水生态环境质量不仅影响到下游钱塘江流域的水生态环境质量,更将直接影响下游杭州市、嘉兴市的饮用水安全。

新安江流域跨省横向生态补偿机制是全国首个跨省流域生态补偿机制试点,也是中国推进流域治理、环境治理和生态文明建设的重要制度创新[21]。自2012年起,皖浙两省开展了新安江流域上下游横向生态补偿三轮试点。现行的新安江流域生态补偿机制主要是对政府的补偿,然而流域生态保护是各个主体共同努力的结果,按照“谁保护,谁受偿”的原则,应该对生态保护做出贡献的各个主体均予以补偿。不仅应该补偿作为保护者的政府,也应该补偿作为保护者的居民。本研究将选择这一典型案例作为研究对象,为建立多元受偿的流域生态补偿机制提供微观经验证据。在研究案例中,虽然黄山市和淳安县同处于新安江流域上游,但是黄山市为安徽省辖,淳安县为浙江省辖,两者被省级行政区划边界分开。与此同时,淳安县受到了更为严格的环境规制。根据2005年开始施行、2015年修订的《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》,淳安县97.95%的国土面积被划分为饮用水源保护区,根据《淳安县生态保护红线划定方案》,淳安县80.05%的国土面积被划为生态保护红线,禁止任何可能造成生态环境损害的开发活动。因此,本文在后续研究中也进一步对黄山市和淳安县居民受偿意愿的异质性进行了探讨。

1.2 问卷设计

新安江流域上游地区实地调研使用的问卷主要由五个部分组成。在问卷的开头介绍了新安江流域跨界生态补偿试点实施信息以及问卷的评估目的,问卷的第一部分主要考察了受访者的社会人口特征,而问卷第二部分着重考察受访者的环境感知情况。

问卷第三部分主要评估了新安江流域上游地区居民接受生态补偿的意愿以及他们对补偿方式的偏好。问卷首先询问了受访者作为新安江流域上游地区居民,是否需要货币生态补偿。随后进一步运用条件价值法设置核心问题,即通过接受高标准的生态环境保护约束,从而不仅改善本地区的生态环境(新安江黄山市、淳安县境内河流水质均已达到Ⅱ类,远期目标全面达到河流Ⅰ类),也为下游地区提供更高质量的生态产品(2019年底,千岛湖配水工程通水后,下游杭州市和嘉兴市将通过该工程每年取水9.78亿立方米等),您每月最低能接受的货币化生态补偿标准是多少(元 月-1人-1)。通过支付卡式设问,最小受偿意愿的投标值被分为十档:200元;400元;600元;800元;1000元;1200元;1400元;1600元;1800元;2000元及以上。这一投标值档位设置经过预实验测试合理。此外,还进一步识别了上游居民对生态补偿制度安排的偏好表达。

问卷第四部分对稳健性进行了评估。通过评估受访者对本次问卷填写中回答的准确程度把握以及此研究内容最终将被应用于政策实践的可能性等,进一步确保问卷数据真实可靠。问卷最后一部分由实地调查员填写,主要包括调查员当时所处的水质状况、天气状况和具体调查日期地点等信息。

1.3 受偿意愿评估方法

条件价值法常用于评估环境物品及服务等具有非竞争性的公共物品的经济价值。条件价值法是在假想的市场条件下,以问卷调查的形式,直接询问受访者为使用或损害某种给定的生态产品和服务的最大支付意愿,或为失去或提供某种给定的生态产品和服务时愿意接受补偿的最小受偿意愿,以此来估计生态产品和服务的经济价值[22—23]。条件价值法被广泛应用于流域上游居民最小受偿意愿评估和流域下游居民的最大支付意愿评估[24—26]。考虑到样本地区受访者的年龄、教育水平等社会人口特征差异巨大,支付意愿的评估应尽量选择普适的、简单直接的引导方法,因此在问卷调研中使用了支付卡式设问以询问受访者的最小受偿意愿。具体来说,最小受偿意愿的计算如式(1):

(1)

式中,Bi是受访居民i的最小受偿意愿(WTA)投标值,Pi是样本中受访居民选择投标值Bi的频率,E(WTA)是样本中上游居民平均最小受偿意愿值。

1.4 有效样本选择

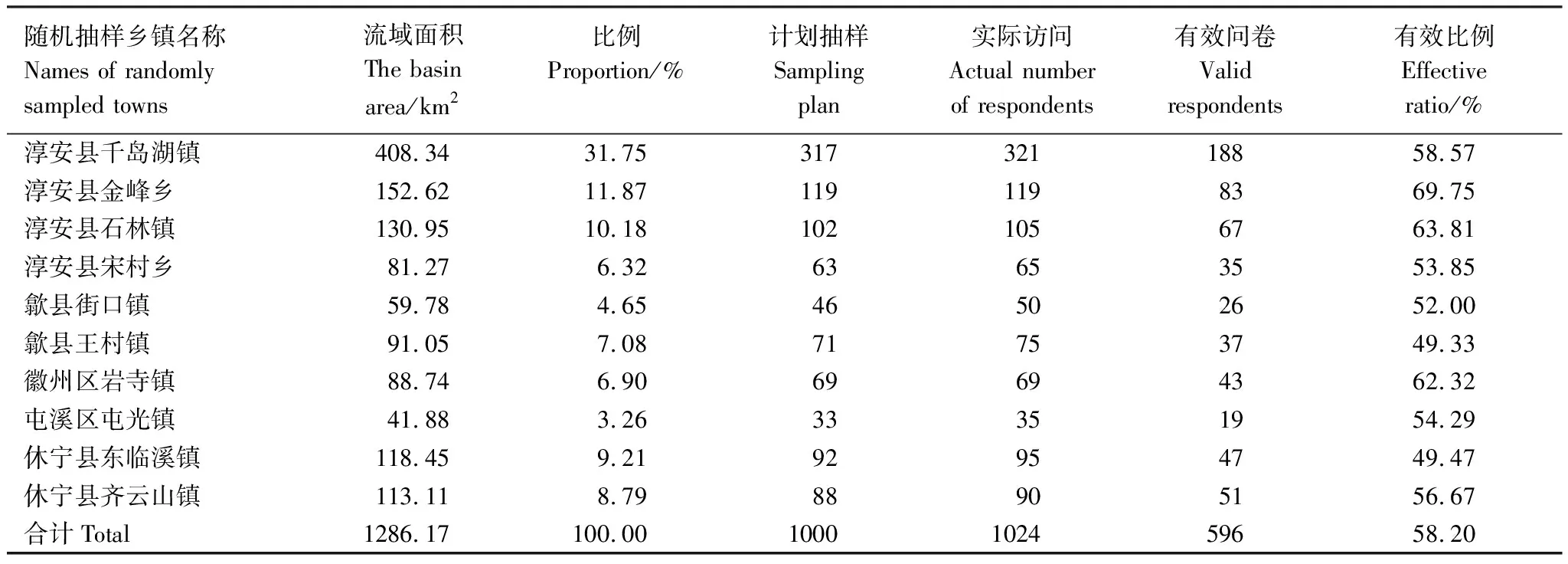

新安江流域上游黄山市和淳安县共辖乡镇104个,其中淳安县境内流域面积4349 km2,黄山市境内流域面积5371 km2。如表1所示,问卷样本抽样将按照流域面积占比权重随机地在淳安县和黄山市抽取样本乡镇10个,分别为淳安县的千岛湖镇、金峰乡、石林镇、宋村乡和黄山市的街口镇、王村镇、岩寺镇、屯光镇、东临溪镇、齐云山镇。随后进一步按照流域面积权重分配1000份计划抽样问卷,实际完成问卷1024份,实际问卷分布与计划抽样安排如表1所示。

表1 问卷计划抽样和实际有效分卷分布

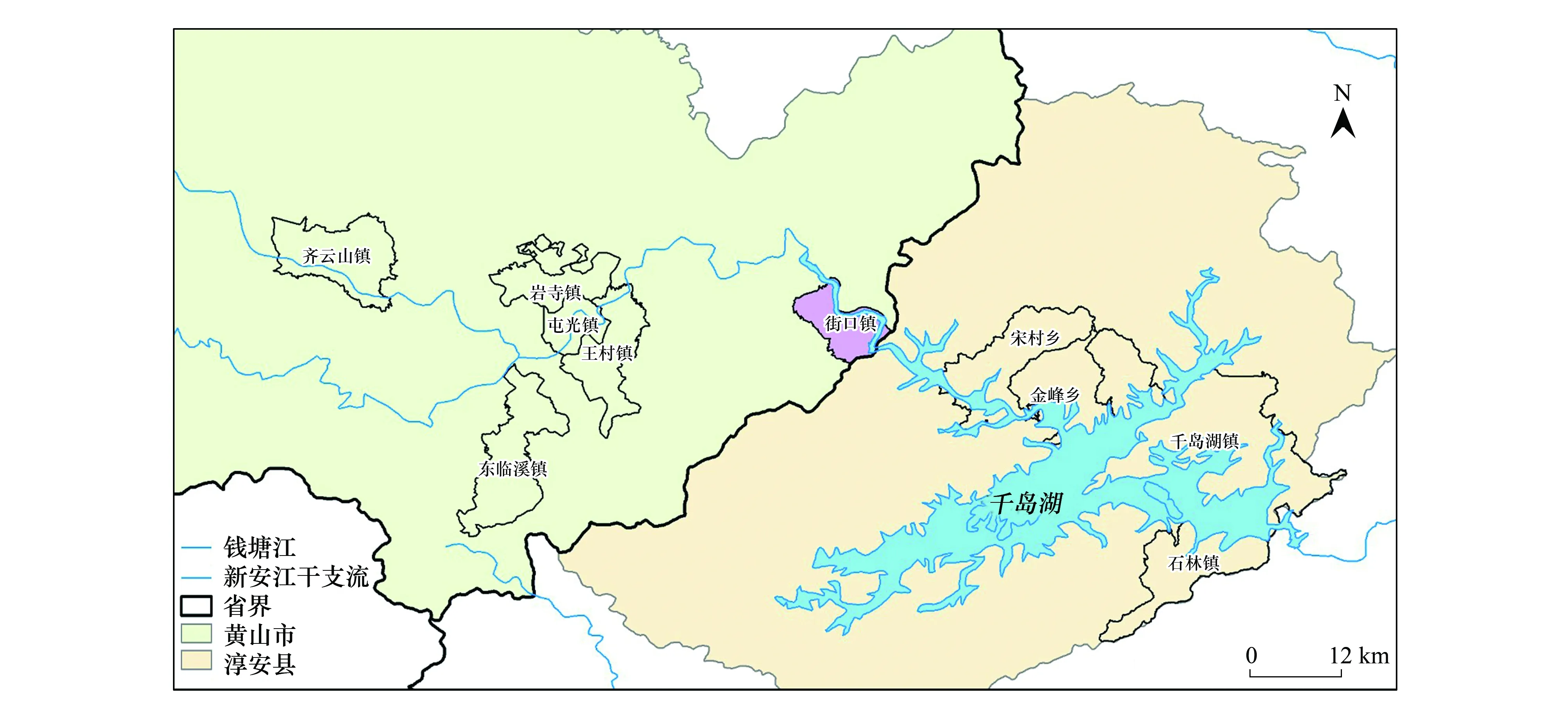

面对面问卷调查于2019年12月开展。在筛选有效问卷时,首先通过将核心受偿意愿问题的投标值逆序设问得到的最小受偿意愿值与正序设问得到的最小受偿意愿值进行比较,剔除受访者前后回答不一致的问卷。然后进一步通过评估受访者面对同样的假设场景时基本满意的受偿意愿,与之前得到的最小受偿意愿值进行比较,剔除受访者偏好表达非有序的样本。通过上述筛选后得到有效问卷596份,总体有效问卷比例约为58.20%。如表1所,淳安县金峰乡、石林镇问卷的有效比例较高。各乡镇行政区划和上下游地理分布如图1所示。根据量表赋值结果,受访者回答的平均准确程度约为3.96(0=非常不确定→5=非常确定),受访者认为本研究最终应用于新安江流域跨界生态补偿定价决策的可能性约为4.02(0=完全不可能→5=完全有可能)。

图1 随机抽取的淳安县和黄山市10个样本乡镇Fig.1 The sample counties

2 新安江流域上游居民受偿主体的社会人口与环境感知特征

2.1 新安江流域上游居民的社会人口特征

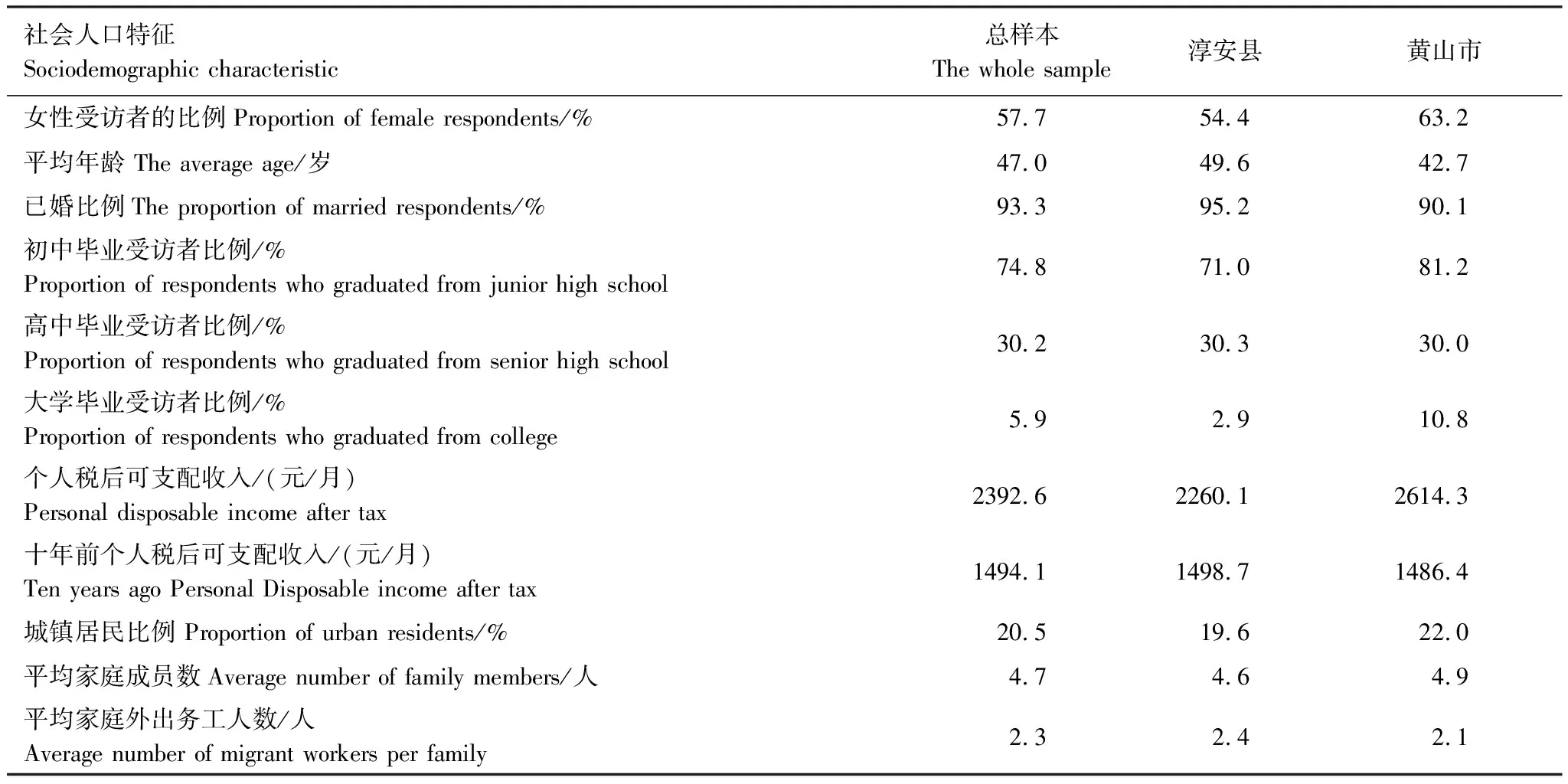

新安江流域上游地区受访居民的社会人口特征如表2所示。描述统计表明,受访居民女性人数占比达到57.7%,略多于男性。受访居民平均年龄约为47.0岁,且93.3%的受访居民均为已婚状态。绝大部分(94.1%)的受访居民没有接受过高等教育,这可能和受访居民的农业户口比例较高有关,城镇居民比例仅有20.5%。受访居民的个人税后可支配收入平均约为2392.6元/月,其中淳安县受访居民平均约为2260.1元/月,黄山市受访居民平均约为2614.3元/月,样本收入水平情况与真实情况吻合。受访居民平均家庭成员人数约为4.7人,其中平均有2.3名家庭成员外出务工,家庭成员外出务工比例高达48.9%。可见新安江流域上游地区居民的本地就业竞争力羸弱,受访居民接近半数的家庭成员选择外出打工。

2.2 新安江流域上游居民的环境感知特征

在受访居民的环境保护意识方面,大部分的受访居民(79.20%)愿意投入时间参与环保志愿活动,上游地区居民投入时间参与环保活动的意愿较为强烈。然而实际上超过半数(54.19%)的受访居民均表示没有实际参与过环保志愿活动。这与受访居民之前较为积极的生态环境保护公众参与意识表达出现了矛盾,这可能是由于目前生态环境治理的公众参与渠道较为匮乏,从而使得许多受访居民志愿参与环保活动的意愿没有机会得以付诸实践,也可能是上游居民夸张表达了他们志愿参与环保活动的意向。

表2 新安江流域上游地区受访居民的社会人口特征

就本地区的生态环境而言,超过半数(59.9%)的受访居民认为近三年以来本地河流水质状况出现了改善,即相对多数的受访居民真切感受到了近年来新安江流域生态环境治理投入带来的水生态环境改善成效。相对黄山市受访者(54.26%)而言,更多的淳安县受访者(63.27%)认为近三年来本地水生态环境状况在逐渐变好。结合实际情况来看,2019年新安江流域黄山市境内河流水质8个监测断面水质均达到Ⅱ类,淳安县境内河流88个监测断面水质有59个达到了Ⅰ类,剩余29个监测点断面水质也达到了Ⅱ类,新安江流域淳安县境内河流水质的检测情况优于黄山市。这与两地居民的主观感知表达吻合。

在受访居民感知的环境治理强度方面,仅有11.24%的受访居民认为本地政府环境治理的财政负担非常重,大部分居民认为环境治理并没有对地方财政产生较为严重的负担。然而从实际情况来看,2012—2018年期间黄山市投入超过120.6亿元推进新安江生态环境综合治理,[27]而2018年度全市地方财政收入仅113.85亿元。淳安县2010—2018年生态环保财政投入就达到了约96.71亿元,而2018年地方财政收入仅19.50亿元。居民感知的政府环保投入负担与实际地方政府环保投入负担存在较大的不匹配性。仅有7.72%的受访者非常了解“本地政府近年来投入了大量资金治理水生态环境”这一实情,大部分的受访居民对实际情况不甚了解。居民对政府环境保护投入情况的低知悉性直接导致了居民感知的政府环保投入负担与实际地方政府环保投入负担存在较大的不匹配性。

就受访居民近年来生产生活受到环境规制的情况而言,超过九成(94.30%)的受访居民认为他们的日常生活、生产活动受到了环境规制限制,其中约三分之一受访居民受到严格限制,可见近年来新安江流域水环境治理带来的严格网箱养殖取缔、严控采沙、严禁垂钓、严防船舶污水上岸、严拆违章建筑等整治措施确实影响了上游居民的日常生活、生产活动。分区域来看,处于相对下游地区的淳安县居民受到的环境规制强度反而要高于黄山市居民。

2.3 新安江流域上游居民接受生态受偿意愿评估及补偿标准测算

首先对新安江流域上游居民是否真实存在接受生态补偿的需求进行判断,问卷询问了受访居民在被告知场景下,选择是否需要货币生态补偿,如果选择不同原因下的“无需受偿”选项,则认为受访居民没有接受生态补偿的意愿。随后进一步确定没有意愿接受生态补偿的上游居民是否真的没有接受生态补偿的需求,通过询问受访居民近年来是否拿到过与生态补偿相关的政府补助并且在问卷中提供相关补助类别供其参考,如果有,则认为前序回答没有需要接受生态补偿的居民存在真实的受偿需求;如果没有,则确定前序回答没有需要接受生态补偿的居民是真实无受偿需求者,最小受偿意愿值为零。

在确定了最小受偿意愿值为零的受访居民后,进一步描述统计新安江流域上游受访居民的最小受偿意愿如表3。大部分(90.60%)的受访居民在确定本地区需要加大环保投入、接受更高标准的环境规制时,都有接受生态补偿的需求。只有约9.40%的受访居民表示不需要接受生态补偿,其中大部分(91.07%)居民认为无需接受补偿是因为保护环境是他们理所应当的行为,少数居民(8.93%)认为无需接受补偿的原因是自己现在的收入水平足够,可见环保意识是无需受偿者行为选择的决定性因素。

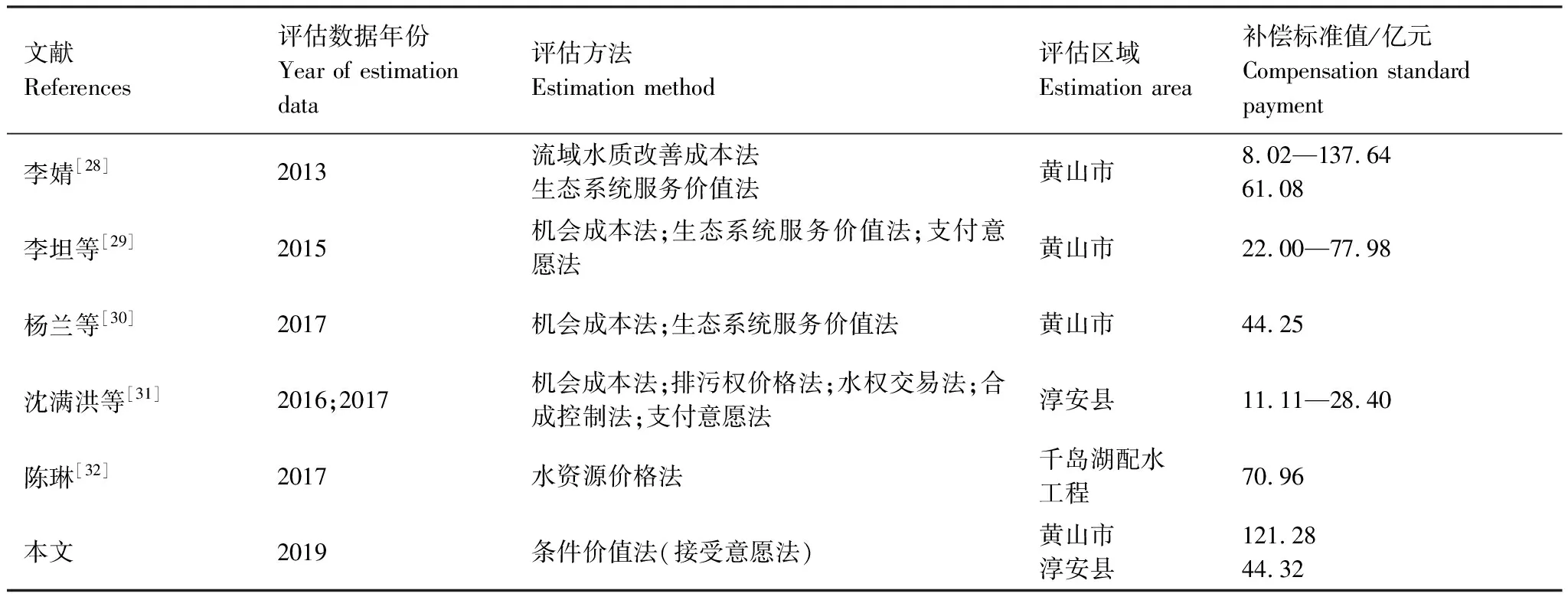

根据2019年黄山市和淳安县统计年鉴,截至2019年末,黄山市常住人口142.10万人,其中城镇人口74.59万人,农村人口67.51万人;淳安县常住人口35.80万人,其中城镇人口8.46万人,农村人口27.34万人。根据表3的最小受偿意愿分布,结合公式(1),黄山市城镇居民平均最小受偿意愿约为620.41元/月,黄山市农村居民平均最小受偿意愿约为736.78元/月;淳安县城镇居民平均最小受偿意愿约为975.34元/月,淳安县农村居民平均最小受偿意愿约为1045.33元/月。基于不同评估方法的生态补偿标准测算研究认为新安江上游地区获得的生态补偿资金远低于上游地区环境整治的投入与发展的机会成本,如表4所示[28—32]。表4表明本文的研究结果是稳健的,至少数量级上一致。值得指出的是,基于不同评估方法的生态补偿标准测算结果通常存在差异,补偿标准的制定需要综合考虑科学数据的客观测算值以及补偿和受偿主体的主观意愿值。接受意愿值可以被认为是补偿的最合意上限,能够真实反映上游居民的生态补偿普惠诉求。

表4 基于不同方法的新安江流域生态补偿标准评估值

3 新安江流域上游居民受偿意愿的影响因素分析

3.1 社会人口和环境感知特征对上游居民接受生态补偿意愿的影响

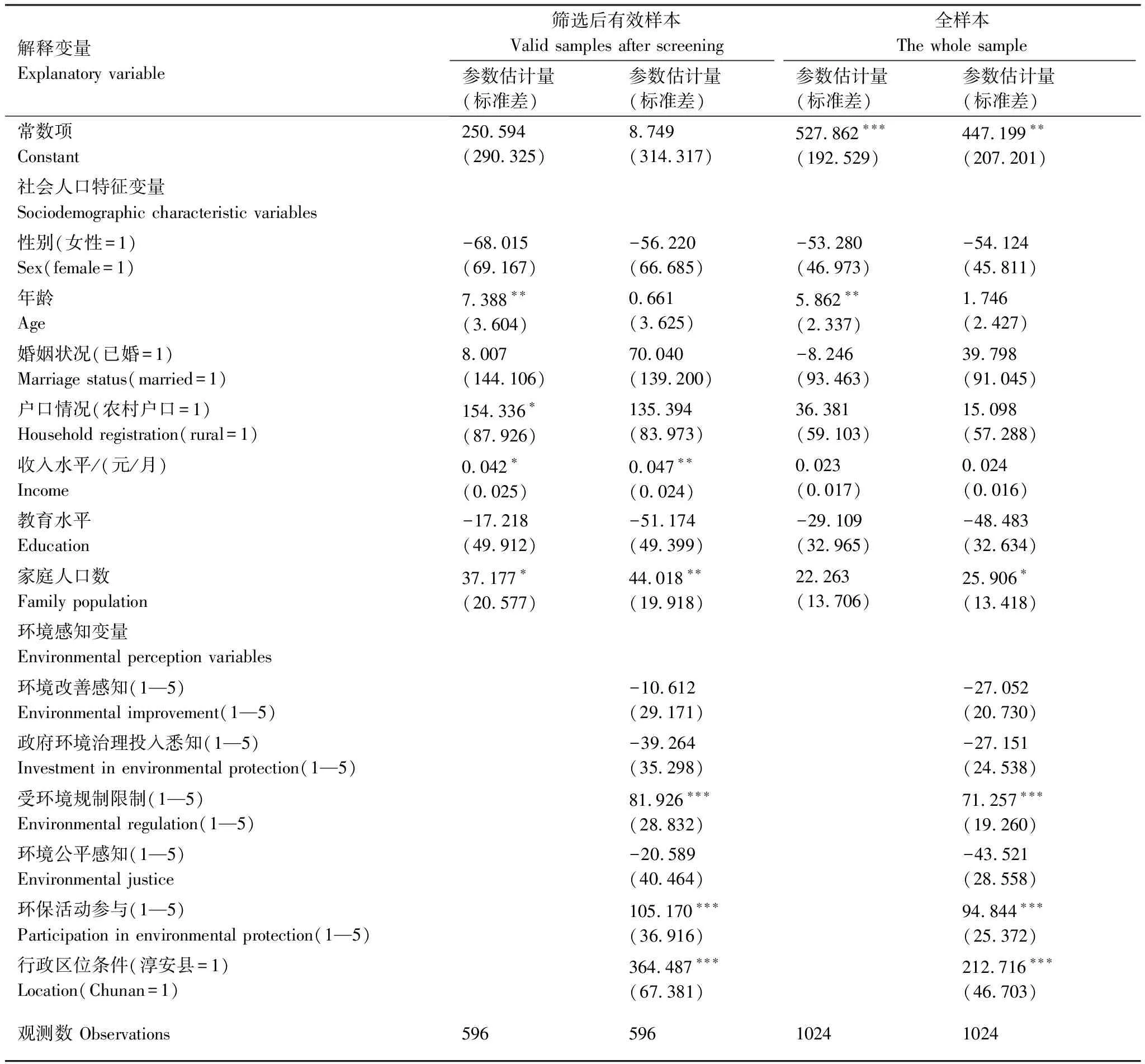

运用Tobit回归模型分别选择新安江流域上游居民的社会人口特征因素和环境感知因素对受访居民的最小受偿意愿值进行了回归分析。回归结果如表5所示,在单独对社会人口特征因素进行分析时,年龄越大的受访者往往希望获得更高的补偿资金。从量化结果来看,生态补偿资金分配标准应随上游居民年龄每增加1岁而增加7.39元/月。与此同时,受访居民的最小受偿意愿随着收入和家庭成员数的增加而增加,额外上游居民家庭人口的边际补偿诉求为37.18元/月。此外,农村户口的受访者相对非农村户口的受访者有更高的受偿需求。在制定补偿资金分配方案时,分配给农村居民的补偿标准应该比城镇居民高154.34元/月。然而,受访居民的性别、婚姻状况和受教育水平对他们的最小受偿意愿没有显著的影响。总之,政策制定者在制定受偿标准分配时,应该给予高龄且家庭成员较多的上游农村居民相对更高的补偿标准,并且补偿标准随他们收入水平的增加而适当提高,收入变化带来的受偿意愿边际变化约为0.04。

进一步结合量表对环境感知变量赋值后研究发现,环境感知变量对受偿意愿的影响在有效样本和全样本中影响机制表现一致。当上游居民日常的生产、生活受到环境规制限制更强烈时,他们会要求获得更高的补偿标准。因此,当上游居民被要求接受更高的标准、付出更多的努力保护生态环境时,他们希望接受更高标准的生态补偿。与此同时,上游居民实际参加环保志愿活动的频率与他们的最小受偿意愿显著正相关。所以,在计划补偿资金分配时,应该给予实际投入更多时间精力参与生态环境保护的上游居民更高的补偿标准。从量化结果来看,当要求流域居民接受更高的环境规制强度和投入更多的时间精力参与环境保护项目时,分配给他们的补偿资金标准应该增加。此外,上游居民的本地环境改善感知、环境规制公平感知和他们对政府环境治理投入的悉知性对他们的受偿意愿没有显著的影响。从受访者所处的地区异质性来看,淳安县受访者受偿意愿显著高于黄山市。

3.2 上游居民非货币化受偿意愿

异地就业安置是较为典型的非货币化生态补偿方式。新安江流域上游居民只有20.13%的居民愿意接受异地就业的机会替代将接受的货币生态补偿,且其中大部分(78.33%)居民要求异地工作的收入水平显著高于现状,可以让他们从容地在异地安居乐业。此外,超过半数(51.51%)的上游居民明确表示他们不愿意放弃货币化的生态补偿资金而接受前往异地就业的机会。分区域来看,黄山市居民愿意放弃货币化的生态补偿资金而接受异地就业安排的比例要比淳安县居民高10.11%,相对来说更愿意接受异地就业安置。总的来说,异地就业安置作为非货币化补偿方式时,可能只能被少数上游地区居民所接受,但异地就业安置依然不失为货币化生态补偿的有益补充,可以缓解一定的货币补偿支付压力。虽然就业补偿和技术补偿可落地,但从“输血式”向“造血式”补偿转变的实践有成功也有失败,其可持续性有待更多绩效评估予以辅助完善。

表5 新安江流域上游居民接受生态补偿影响因素的回归结果

4 结论与启示

本研究以新安江流域上游居民作为研究对象,利用在新安江流域上游村镇与居民面对面实地问卷调研所获得的微观数据,采用条件价值法测算了新安江流域上游居民接受生态补偿的意愿,随后分析了社会人口和环境感知特征对上游居民受偿意愿的影响。研究发现:

第一,超过九成的新安江流域上游居民有接受生态补偿的需求,这一需求受年龄、家庭成员数、户籍情况等社会人口特征影响。在支付能力充裕的条件下,黄山市居民和淳安县居民的平均补偿分配标准分别推荐定在711.21元/月和1031.64元/月。淳安县和黄山市基于居民受偿意愿测算的生态补偿标准分别约为44.32亿元和121.28亿元。补偿资金的分配需要对高龄且家庭成员较多的上游农村居民给予更高的补偿,并且补偿标准还需要通过他们的可支配收入水平矫正。

第二,居住于更上游地区的居民未必有更高的受偿需求,而投入时间精力参与环保活动、生产生活受到环境规制的居民会有更高的受偿需求。一方面,淳安县居民认为他们受到的环境规制强度要显著偏高,淳安县居民的平均最小受偿意愿要显著高于黄山市居民的平均最小受偿意愿。另一方面,上游居民参加环保志愿活动的频率与他们的受偿意愿显著正相关。上游居民投入生态环保志愿活动的时间精力是有成本的,公众参与生态环境保护活动需要被生态补偿所激励。

第三,政府的环保投入付出和环境治理成效并不能影响上游居民的受偿意愿,居民日常生活所处的区位条件和所受的环境规制更直接影响他们的受偿意愿。尽管新安江流域上游居民感知的政府环保投入负担与实际地方政府环保投入负担存在较大的不匹配性。但研究发现上游居民对环境改善和政府环境治理投入程度的了解对他们的受偿意愿没有显著影响,政府的环保投入付出和环境治理成效实际上并没有影响居民受偿意愿的表达。因此,仅仅弥补上游居民对生态环境治理信息获取的缺口是不够的,还需要更有效的环境宣传让居民更好地理解政府环保投入和治理成效的价值。

第四,异地移民就业安置政策可以作为多元化补偿方式的有益补充,但政策效果有好有坏,需要细致甄别。异地就业安置作为多元化生态补偿的一类制度安排时,只被少数上游地区居民接受,多数的上游地区居民更愿意继续生活在他们的家乡。异地就业安置可以作为货币化生态补偿的有益补充,有少部分上游居民愿意接受帮助到下游地区安家就业。

若干对策建议如下:(1)基于对“最少受惠者”流域上游居民受偿权与贡献度的匹配,完善生态补偿政策需要扩大受偿主体的覆盖面,增加上游居民补偿资金的获得感,以实现补偿政策的可持续性。(2)补偿资金分配方案的制定要根据受偿居民的社会人口和环境感知特征进行差异化设计,需要针对上游居民的户口情况、家庭人口数、年龄、收入水平等特征进行差异化定价,要充分考虑地方环境规制强度等会直接导致本地居民生产生活受限的因素,应该给予实际投入更多时间精力参与生态环境保护的上游居民更高的补偿。(3)基于研究发现上游居民感知的政府环保投入负担与实际负担存在较大不匹配性,未来上游地区政府需要增加有效环境宣传投入以提升公众对地方政府生态治理努力的认知,实现政府环保投入和治理成效的价值。(4)基于上游地区企业发展明显受限的现状,依据上游居民实际意愿开展异地就业补偿试点可在一定程度上缓解补偿资金缺口压力和地方有效就业压力。