华中地区春季一次强对流触发的多尺度影响机制分析*

2022-09-13许冠宇黄龙飞

许冠宇 黄龙飞 吴 涛 杨 浩 钟 敏

1 武汉中心气象台,武汉 430074

2 江西省景德镇市气象局,景德镇 333000

3 中国气象局武汉暴雨研究所,武汉 430205

提 要: 基于常规高空、地面观测资料、NCEP/NCAR再分析资料以及雷达数据对2020年5月4日冷空气影响环流背景下,湖北随州和荆州地区强对流触发机制及演变特征进行分析,并揭示冷空气对强对流触发的作用,结果表明:此次随州地区强对流有3次触发过程,触发机制分别为暖区辐合线触发、冷锋触发以及低空急流触发。同时随州特殊地形对强对流维持起了重要作用。冷锋触发强对流条件与冷空气厚度和自由对流高度有关。当冷空气与暖湿气流辐合层高于自由对流高度,且辐合有一定垂直厚度时,更易触发对流。随州地区冷空气强度较强,对流层低层锋区明显,正位涡异常中东部上升气流较强,更易触发对流。荆州地区对流层底层锋区减弱,冷空气较弱,上升气流偏弱,导致荆州南部地区无对流触发。

引 言

强对流天气主要包括短时强降水、冰雹、雷暴、大风和龙卷风天气等,由于突发性强,致灾严重是中国汛期的预报重点(王秀荣等,2007)。在对流组织发展过程中,对流触发(convection initiation,CI)是对流系统生命期的关键环节,也是对流临近预报中最具挑战性的环节(黄亦鹏等,2019)。CI过程是成功预报强对流系统及其引发灾害天气的根本,因此研究强对流过程的CI过程则至关重要(Purdom and Marcus,1982;俞小鼎等,2012;Kain et al,2013)。

目前对CI的业务预报主要是利用地面站以及探空等常规资料以及数值天气预报模式的物理量,分析CI发生需要的水汽、不稳定层结以及抬升机制等三个基本条件(Doswell Ⅲ,1987),从而做出较大范围的CI潜势预报(张小玲等,2012;朱月佳等,2019)。直接决定CI发生位置的抬升机制主要由中小尺度的地形、边界层辐合线、阵风锋(Klingle et al,1987;苏涛等,2020)、干线(Bluestein and Parker,1993)、海风锋(Wilson and Megenhardt,1997;Koch and Ray,1997)及重力波提供(Doswell Ⅲ,1987),业务中可以通过分析地面加密站资料,并辅助具有高时间(分钟到小时级别)、空间(千米级别)分辨率和连续空间覆盖的天气雷达和静止气象卫星观测获得(Purdom,1976;Han et al,2009;Chen et al,2012)。通常,辐合线的生成常与大气温、湿度的不连续以及由地表热力性质差异导致的局地环流有关(查书瑶等,2020),而冷空气的参与则是造成热力差异的重要因子之一。

研究表明,冷空气容易触发边界层能量锋区附近的中尺度对流系统(何立富等,2009),使得暴雨区上空的大气不稳定度和气旋性涡度增强,有利于中尺度系统发展(汤鹏宇等,2015;张雪蓉等,2021),冷空气能使暴雨区上空的垂直运动更旺盛(刘会荣和李崇银,2010;陈淑琴等,2018)。但是,预报业务中发现,在环境热力条件满足的情况下,冷空气有时候不一定引起CI过程(苏爱芳等,2022)。

2020年5月4日夜间,在地面冷空气影响下,湖北省中东部大部地区发生强对流天气过程。然而荆州南部地区,在阵风锋的作用下,并未触发对流。数值模式预报在江汉平原南部出现大暴雨的空报现象。同时,在随州地区,强对流持续时间接近7 h。究竟是什么原因导致在冷空气影响下,随州地区不断出现CI过程,而荆州南部即使有阵风锋过境也未触发对流?冷空气触发对流的条件是什么?本文将利用常规高空、地面气象观测资料,区域加密自动气象站逐时资料、NCEP/NCAR每日4次水平分辨率为0.25°×0.25°的再分析资料和随州及荆州两部S波段雷达基数据,对比随州和荆州两个地区的对流特征并解释对流触发机制。

1 环流背景及天气概况

2020年5月4日20时,500 hPa中高纬度呈现“两槽一脊”经向环流型,贝加尔湖受高压脊控制,脊前偏北气流引导地面冷空气南下,同时中纬度地区有低槽位于川东(图1a);槽前正涡度平流使得低层减压,700 hPa有低涡形成,鄂西南受低涡前偏南急流影响(图略);对流层低层850 hPa受北部高压底部偏东气流和南部偏南气流共同影响,河南省南部形成暖式切变线,此时850 hPa冷空气尚未进入湖北省,从温度分布可见,温度锋区位于河南省南部,此时12 m·s-1以上的西南低空急流出口位于鄂西北地区(图1b)。从海平面气压场可知,此时湖北省大部地区受地面暖倒槽控制,北部地面冷高压主要影响湖北省北部地区(图1c),沿113°E做温度和水平风场的经向剖面可知,此时近地面北风已到达32°N左右,即湖北省随州地区,该地区冷空气主要影响1 000~900 hPa边界层(图1d)。

5月5日08时,原川东低槽已东移至湖北省东部(图1e);受冷空气影响,湖北省东部850 hPa逐渐由暖式切变线转为冷式切变线,并形成低涡位于鄂皖交界处,此时湖北省大部转为北风控制(图1f)。由113°E的温度和水平风场经向剖面可知,近地面北风已影响到26°~27°N至湖南北部,30°N以北1000~500 hPa均为偏北气流控制(图1h)。由此时海平面气压分布可知,冷高压南压,冷锋入暖倒槽引起地面降温,从气压场的分布可知,在鄂东南和江西交界处,形成低压,中心气压值为1002 hPa,与850 hPa低涡环流相对应(图1g)。

在上述环流背景下,湖北省出现冷空气降温天气,从5月3日08时至5日08时的48 h日最低气温变化分布来看(图2a),除鄂西地区,湖北省大部地区低温下降2℃以上,江汉平原及鄂东北出现4~6℃降温,随州地区(红线所示)附近出现6℃以上降温。依据GB/T20484—2017(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会,2017),湖北省东部大部地区日最低气温 48 h 内降温幅度小于6℃,属于弱冷空气,随州地区属于较强冷空气。强对流主要发生在4日午后至5日凌晨,5月4日08时至5日08时24 h累计降水量空间分布显示(图2b),50 mm以上强降水主要集中在鄂东南地区、鄂东北局部以及鄂西十堰北部、宜昌南部。鄂东大部地区出现降水强度为20~40 mm·h-1的短时强降水。随州地区出现27.1 m·s-1极大风及冰雹天气,最大累计降水量达54 mm,最大降水强度为34 mm·h-1。荆州北部累计降水量最大为37 mm,最大降水强度为17 mm·h-1;南部仅出现5 mm以下小雨,无明显强对流天气。

图2 2020年5月(a)3日08时至5日08时48 h日最低气温变化场(填色)(红线为随州市边界,蓝线为荆州市边界)和(b)4日08时至5日08时24 h累计降水量分布Fig.2 (a) Variation field of daily low temperature (colored) for 48 h from 08:00 BT 3 to 08:00 BT 5 May (red line: Suizhou City boundary, blue line: Jingzhou City boundary) and (b) 24 h precipitation distribution from 08:00 BT 4 to 08:00 BT 5 May 2020

2 强对流触发概况

下文将重点分析强对流过程初期,随州和荆州两个地区的对流触发过程。国外的研究普遍将35或40 dBz的回波视为强对流的标志(Mecikalski and Bedka,2006;Roberts and Rutledge,2003;Bai et al,2020),为更清楚地表示对流风暴,本文统一使用40 dBz作为反射率因子阈值进行对流风暴的识别,在半径20 km的圆形区域内发生对流风暴初生事件,且距离该区域上一次事件的发生时间超过20 min,则被定义为一次CI过程。根据此标准,随州地区先后有3次CI过程,荆州地区则出现2次CI过程。

2.2 随州地区

随州地区3次CI过程分别出现在5月4日15:04、17:30和21:47,整个对流过程持续近7 h。下文利用随州S波段雷达组合反射率因子来分析3次CI过程及其演变趋势特征。为了清楚显示对流风暴特征,图中填色区域仅显示反射率因子超过35 dBz 的区域。

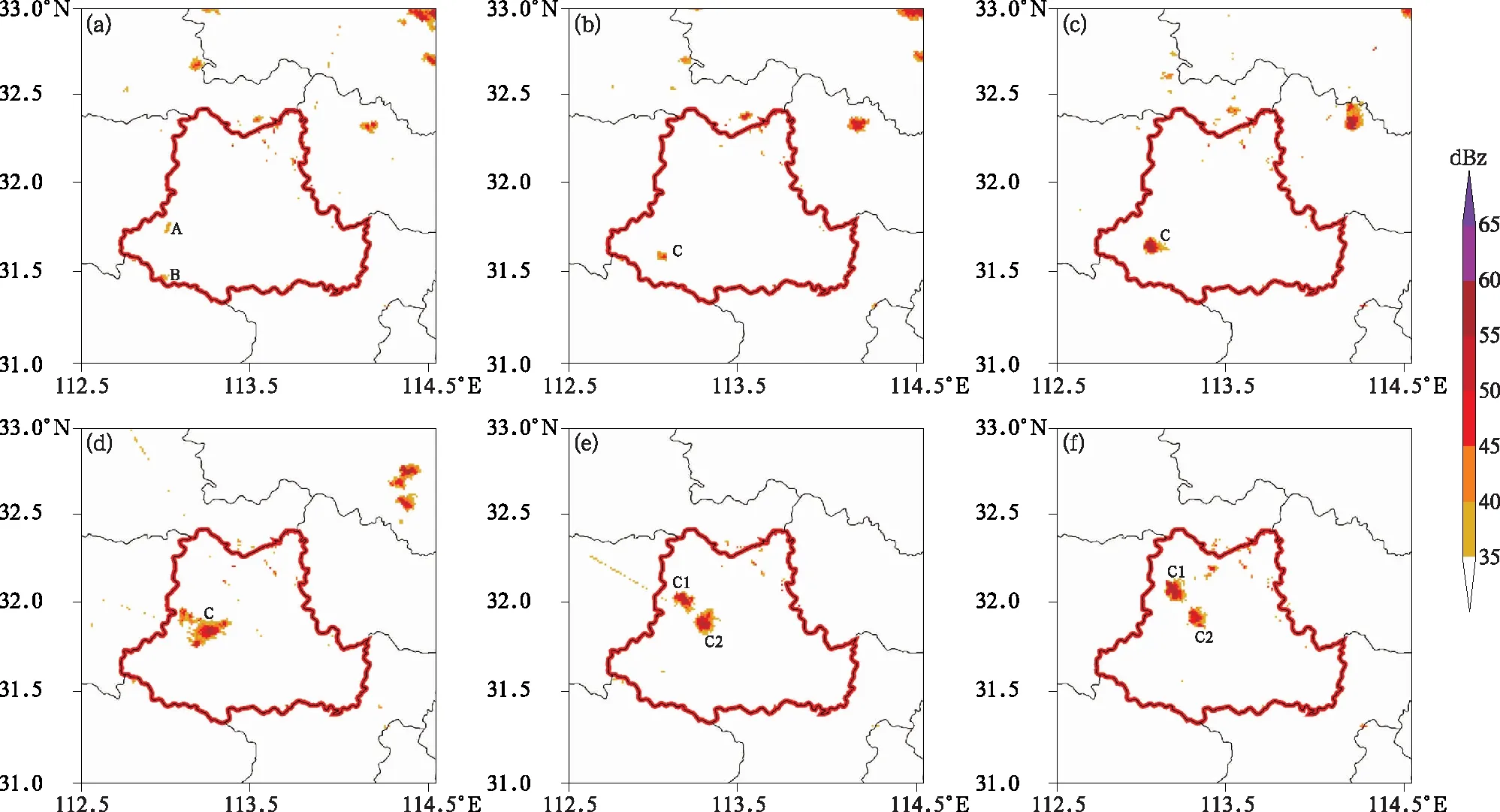

第一次CI过程出现在4日15:04,在随州西南部分别触发A、B两个孤立对流风暴,两个风暴相距27 km,40 dBz以上强回波面积较小(图3),但对流发展旺盛,回波顶高达8~10 km(图略);15:10对流风暴A、B突然减弱,并在A、B之间新生对流风暴C,至16:34对流风暴C不断加强,最大反射率因子达55~60 dBz,回波顶高达9~12 km,16:56对流风暴C分裂成对流风暴C1、C2并继续向东北方向移动(图3)。

图3 2020年5月4日15:04—17:07随州雷达组合反射率因子分布(a)15:04,(b)15:10,(c)15:27,(d)16:34,(e)16:56,(f)17:07(字母为风暴编号,红线为随州市边界,下同)Fig.3 Distribution of composite reflectivity factor of Suizhou Radar in 15:04-17:07 BT 4 May 2020(a) 15:04 BT, (b) 15:10 BT, (c) 15:27 BT, (d) 16:34 BT, (e) 16:56 BT, (f) 17:07 BT(Letters represent storm number, red line represents Suizhou; the same below)

第一阶段对流在随州地区西南部触发后向东北方向移动,对流风暴面积较小,移动较快,影响范围较小。

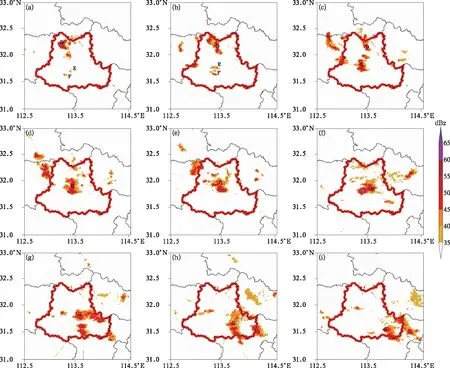

第二次CI过程发生在17:30(图4),C1、C2在向北移动过程中合并增强为对流风暴D,强回波大于60 dBz的面积明显增大,回波顶高上升至12~15 km,同时在强回波南部有对流风暴E、F被触发,与北部回波的距离大约为30 km,且距离上次事件发生超过20 min,符合CI过程标准。E、F被触发后,逐渐合并加强。至18:14形成对流风暴G,此时D强回波范围减小,回波呈现南传特征。18:37对流风暴D减弱消失,同时G加强发展,45 dBz以上的强回波面积明显增大,20:06强度增强至60 dBz以上,值得注意的是G在随州中部一带持续1.5 h,维持时间较长。20:51以后G逐渐减弱东移,至 21:36 随州地区中部强回波完全消散。第二阶段强对流呈现向南传播特征,同时强回波在随州地区中部维持时间较长,最大反射率因子达到60 dBz以上,20:00—21:00随州地区出现27.1 m·s-1极大风以及冰雹天气。

图4 2020年5月4日17:30—21:36随州雷达组合反射率因子分布(a)17:30,(b)17:52,(c)18:14,(d)18:37,(e)18:59,(f)20:06,(g)20:51,(h)21:13,(i)21:36Fig.4 Distribution of composite reflectivity factor of Suizhou Radar in 17:30-21:36 BT 4 May 2020(a) 17:30 BT, (b) 17:52 BT, (c) 18:14 BT, (d) 18:37 BT, (e) 18:59 BT, (f) 20:06 BT, (g) 20:51 BT, (h) 21:13 BT, (i) 21:36 BT

21:52随州地区中部有两个孤立对流单体H、I新生(图5)。在分别以H、I为圆心半径为20 km的圆形区域内,距离上一次CI过程发生已超过20 min,此为随州地区第三次CI过程。21:58对流单体H、I发展回波强度增强,有合并趋势,同时在随州南部有对流单体J新生并向北移动。至22:32 对流单体H、I、J、K呈南北线状排列,向北移动。22:54对流单体合并为对流风暴L,并于23:05东移减弱,此时随州地区西南部有对流发展,但北抬后减弱,在此不做讨论。

图5 2020年5月4日21:52—23:05随州雷达组合反射率因子分布(a)21:52,(b)21:58,(c)22:09,(d)22:32,(e)22:54,(f)23:05Fig.5 Distribution of composite reflectivity factor of Suizhou Radar in 21:52-23:05 BT 4 May 2020(a) 21:52 BT, (b) 21:58 BT, (c) 22:09 BT, (d) 22:32 BT, (e) 22:54 BT, (f) 23:05 BT

2.2 荆州地区

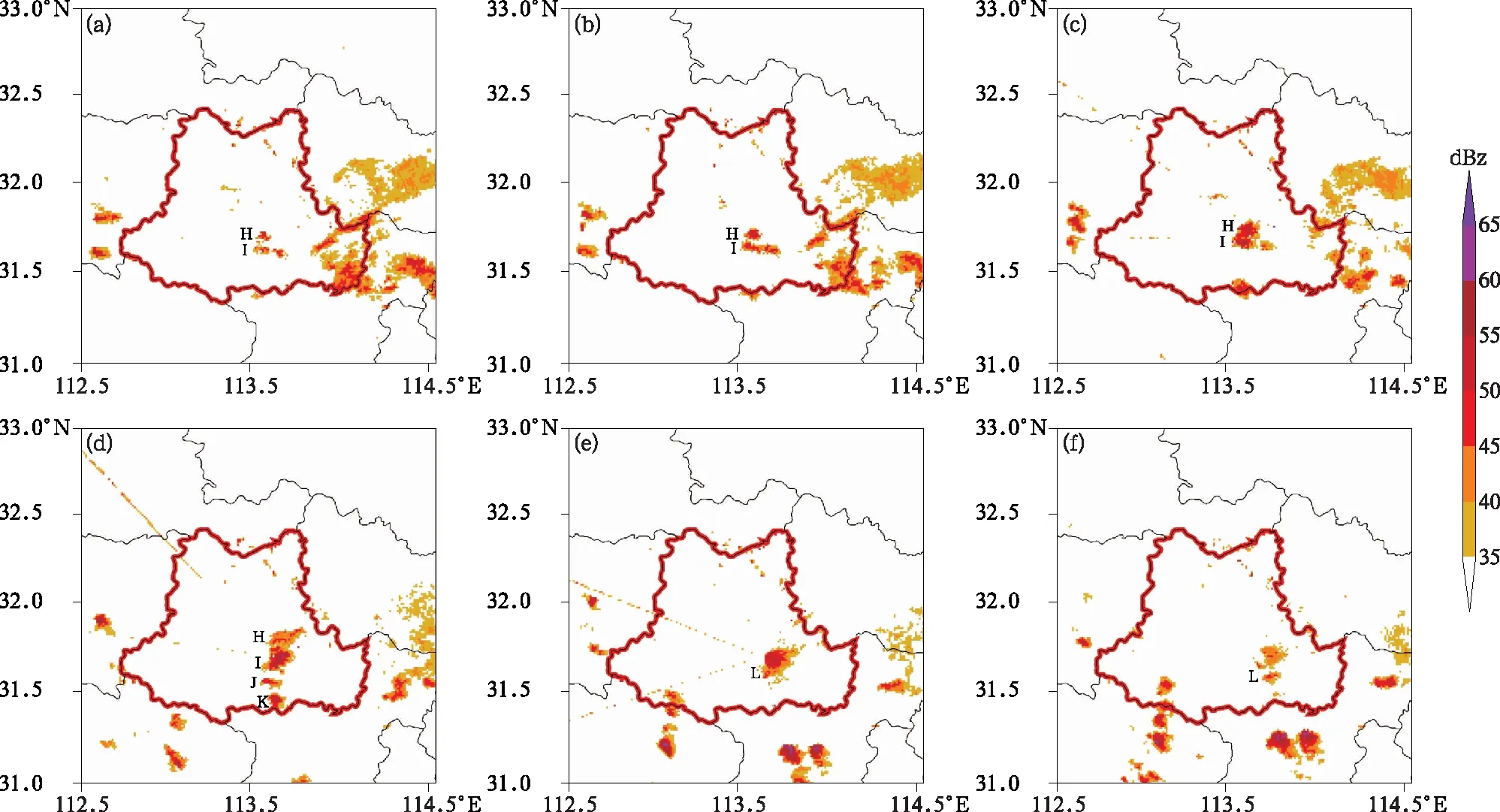

对于荆州地区,强对流主要集中在荆州北部、潜江一带,荆州南部未触发对流。因此本节主要讨论荆州北部的回波触发及演变特征(图6)。5月5日00:24荆门地区有片状对流回波出现(紫色方框所示),回波结构较为松散,这是冷空气激发的对流回波,同时宜昌地区受到700 hPa低涡影响,有分散性回波发展。00:30在荆州西北部图6a~6c中紫色方框代表的A区有多个分散性对流发展,这是荆州地区第一次CI过程。00:48对流单体A东西两侧距离20 km以外的潜江、枝江地区触发出新的对流并于00:48形成一条东西向的对流带,该对流带长100 km左右,为荆州地区的第二次CI过程。至01:12该对流带迅速减弱,在南部激发出新的对流单体,回波顶高为7~9 km,强回波前沿有阵风锋(红色箭头表示)。01:36阵风锋脱离母体继续向南移动,阵风锋影响的地方并未激发出新的对流,02:00 荆州地区回波减弱。

图6 2020年5月5日00:24—02:00荆州雷达组合反射率因子分布(a)00:24,(b)00:30,(c)00:48,(d)01:12,(e)01:36,(f)02:00(字母为风暴编号,蓝线为荆州市边界,红色箭头为阵风锋所在位置,紫色方框线为关键区域)Fig.6 Distribution of composite reflectivity factor of Jingzhou Radar in 00:24-02:00 BT 5 May 2020(a) 00:24 BT, (b) 00:30 BT, (c) 00:48 BT, (d) 01:12 BT, (e) 01:36 BT, (f) 02:00 BT(Letters represent the storm number, blue line represents the boundary of Jingzhou, red arrow represents the position of gust front, purple frame line represents the key area)

3 强对流触发机制

上文主要了解了对流风暴的触发及演变趋势,本节将利用地面加密场,雷达产品数据以及再分析资料重点分析随州和荆州北部的CI过程的形成和对流风暴演变机制。

3.3 随州地区

随州地区3次CI过程的触发机制不同,分为暖区对流触发、冷锋触发以及低空急流触发三个阶段,下面仅分析有冷空气参与的第二、三阶段。

3.1.1 冷锋触发

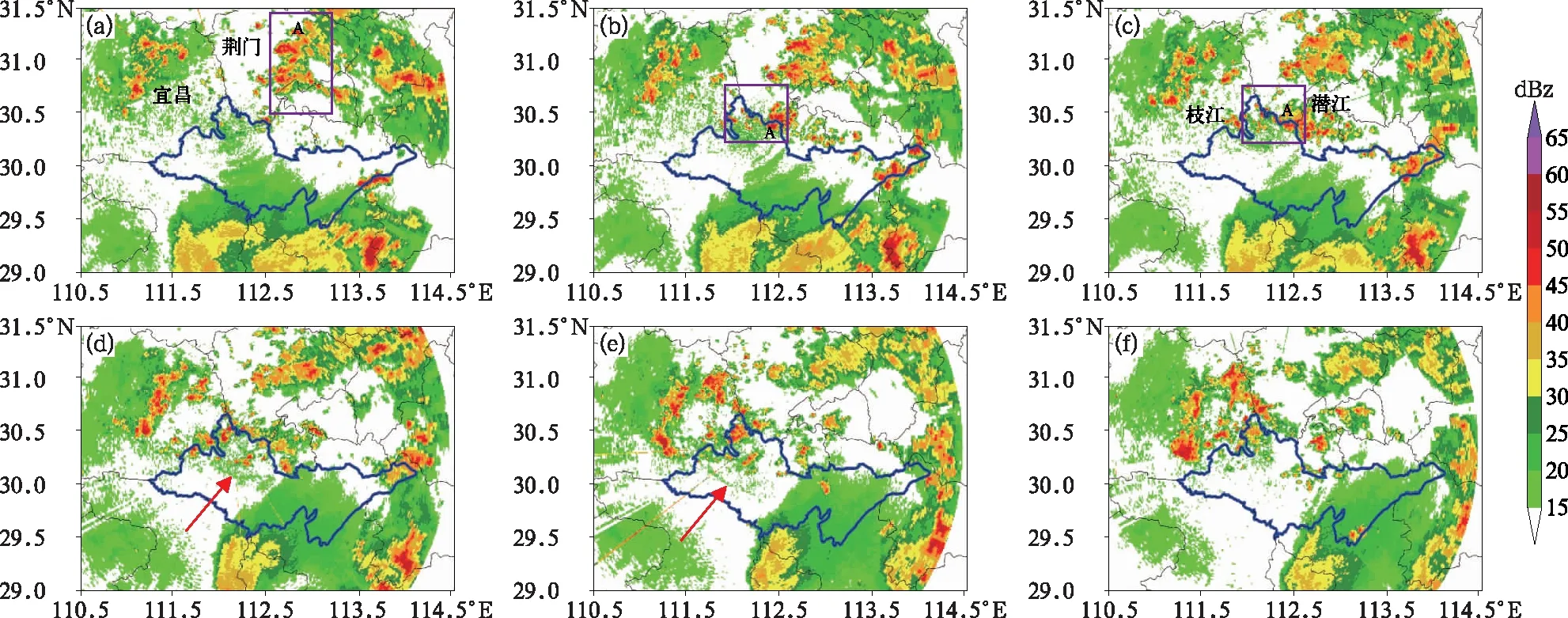

5月4日17:30随州地区出现第二次CI过程,这个阶段随州地区对流风暴范围明显增大,强度增强,且持续时间近3 h,强回波呈现明显的南传特征。通过再分析资料对14时环境场的热力条件分析可知,随州地面温度升高,自由对流有效位能(CAPE)08:00由163 J·kg-1跃增至1588 J·kg-1,自由对流高度(LFC)由6 km下降至2 km以上,且对流层低层的层结曲线接近于干绝热递减率,环境条件有利于雷暴大风形成(图略)。动力抬升方面,图7给出17:00—20:00逐小时地面加密站风场和温度场分布叠加临近时刻雷达反射率因子,分析可得,随着冷空气南侵,17:00地面北风前沿逐渐南压至襄阳中部一带,但图中清晰地反映出,冷空气在随州地区分东西两路南下。西路冷空气在襄阳地区激发出分散对流;东路北风出现回流,在随州地区西北部出现东北气流,并在地面锋区前沿激发新的对流(图7a)。18:00冷空气逐渐向南推进,随州地区回波呈现南北线状对流带(图7b)。值得注意的是19:21—20:06,强回波在随州中部地区维持加强,最大反射率因子强度达到60 dBz以上,回波顶高达8~10 km(图7c~7d)。从地面温度分布来看,19:00—20:00地面锋南压缓慢。

图7 2020年5月4日(a)17:30,(b)18:14,(c)19:21,(d)20:06随州雷达组合反射率因子(填色),叠加17:00—20:00逐小时地面加密站风场(风矢)和温度场(实线,单位:℃)(蓝色粗实线代表冷锋)Fig.7 Composite reflectivity factor of Suizhou Radar at (a) 17:30 BT, (b) 18:14 BT, (c) 19:21 BT and (d) 20:06 BT 4 May (colored) overlaid by wind field (vector) and temperature field (solid line, unit: ℃) based on hourly surface densified stations from 17:00 BT to 20:00 BT May 2020(Thick blue line represents the cold front)

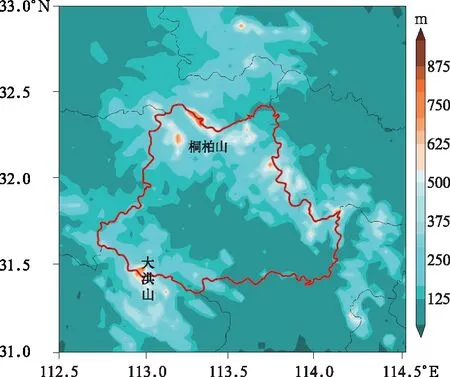

冷空气在随州地区出现回流且锋区南压缓慢的原因与随州特殊地形密切相关。图8为随州地形高度,由图可知随州南、北、西部为海拔200 m左右的低山丘陵,境内南北两地分别以大洪山和桐柏山为脉,呈西北—东南向分布。因此当地面冷锋前沿北风到达随州地区北部时,受桐柏山影响,冷空气分东西两路南下;同时随州地区中部呈三面环山的低洼地带,东路冷空气南下时倒灌进入随州地区中部,南下受到大洪山阻挡,锋面阻滞,移动缓慢,强回波在该地区停滞。随着锋面南压,冷空气厚度逐渐增厚,超过山地所在高度,锋面则快速东移南压。

图8 随州地区地形高度Fig.8 Topographic height of Suizhou Area

3.1.2 低空急流触发

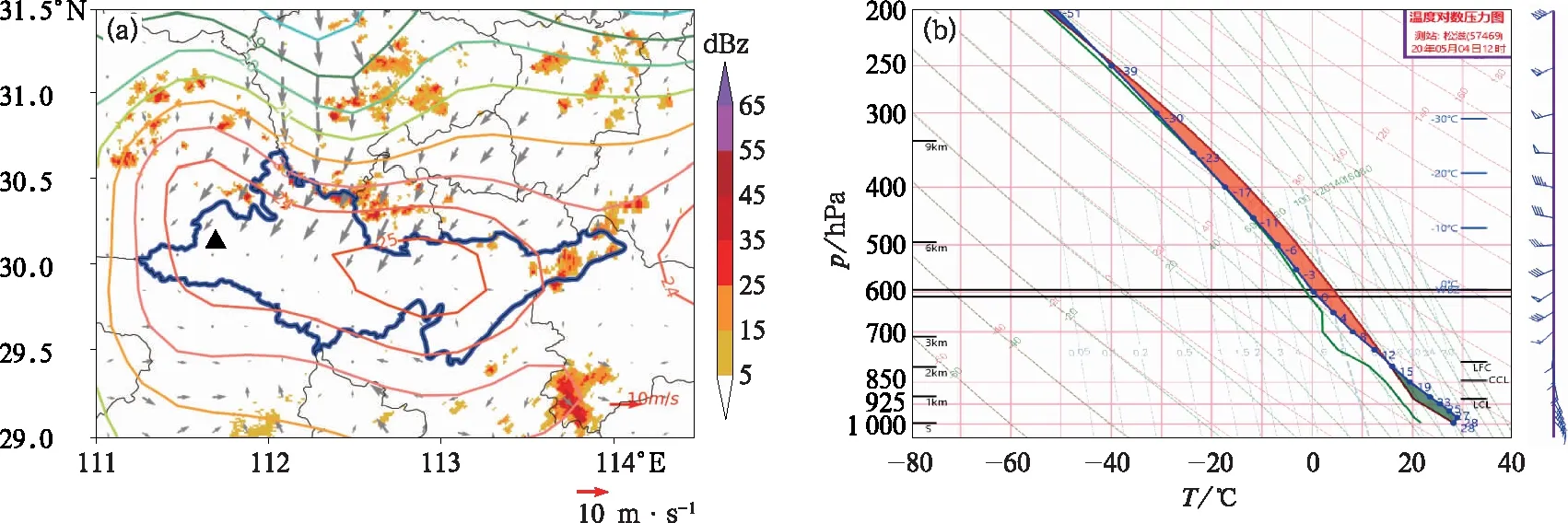

5月4日21:52随州地区中部触发第三次CI过程,回波触发后逐渐向北移动,在回波南侧出现传播特征,为南北向多单体风暴,过程持续1 h。由于前期冷空气南下,地面已转为北风,同时对流风暴使得地面温度明显降低至22~24℃,此时的CI过程能量从何而来。雷达径向速度的时间分辨率较高,可以捕捉到大气环流的变化。从随州雷达的2.24°仰角的径向速度场能明显看出(图9),20:06—21:47 随州南部西南风加强,径向风速逐渐增大到15~17 m·s-1,高度为2~3 km,达到西南低空急流的标准。同时,同高度雷达北部地区西南风速为10~12 m·s-1,随州地区为西南急流出口,存在风速辐合,这是对流触发的动力条件。

同时这支冷垫之上西南暖湿气流的加强使得大气的稳定度逐渐下降。从随州地区对流触发位置的T-lnp图可看出(图9d),在2 km高度以上出现了192.1 J·kg-1的CAPE,此时LFC为748.8 hPa,这意味着当气块抬升至748.8 hPa(2.5 km)以后,可不依靠外力,仅凭借浮力抬升,CAPE与前期相比较小,但随着暖湿气流的发展,CAPE会继续增大,足以触发短暂对流。

图9 2020年5月4日(a)20:06,(b)20:51,(c)21:47随州雷达2.24°仰角径向速度和(d)20:00随州T-lnp图Fig.9 (a, b, c) The 2.24° elevation radial velocity of Suizhou Radar at (a) 20:06 BT, (b) 20:51 BT, (c) 21:47 BT and (d) Suizhou T-lnp map at 20:00 BT 4 May 2020

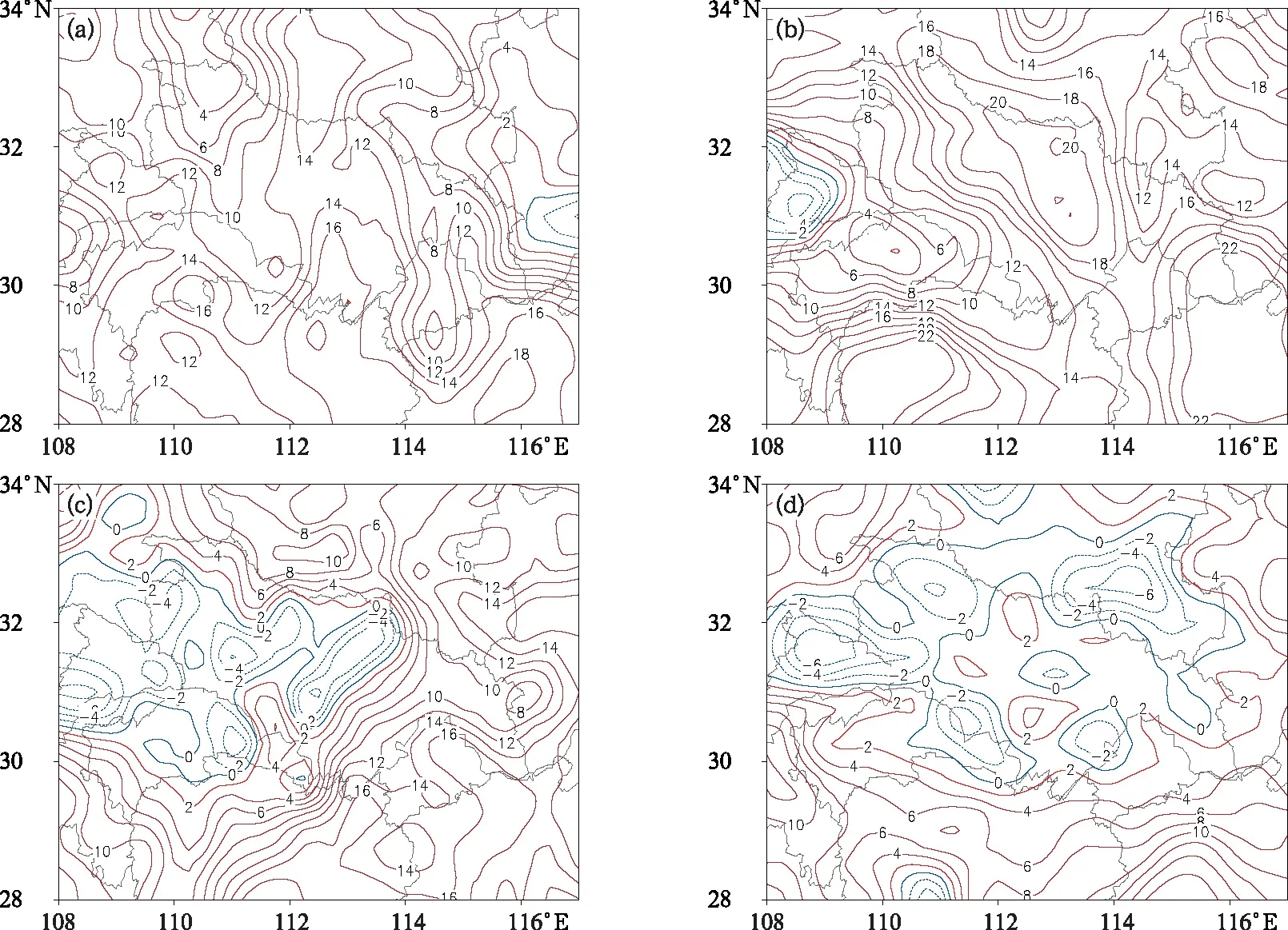

图10给出4日08时至5日02时850 hPa与500 hPa假相当位温的差值分布,从而分析大气环境热力条件的变化。4日08—14时,受暖湿气流影响,湖北省上空假相当位温随高度减小呈对流不稳定,14时随着温度升高大气不稳定度增强,随州地区温差由16℃增大至20℃。20时,随着地面冷锋入暖倒槽,随州地区假相当位温随高度增大,850 hPa 与500 hPa假相当位温差转为负值,大气趋于稳定;但5日02时随着低空急流的发展,随州地区数值由-4℃增大至0℃以上,说明随着低层暖湿气流发展,大气不稳定层结再次建立。

图10 2020年5月4日(a)08时,(b)14时,(c)20时和(d)5日02时850 hPa与500 hPa假相当位温差值(单位:℃)(红线表示正值,蓝线表示负值)Fig.10 Potential pseudo-eqllivalent temperature difference (unit: ℃) between 850 hPa and 500 hPa at (a) 08:00 BT, (b) 14:00 BT, (c) 20:00 BT 4 May and (d) 02:00 BT 5 May 2020(Red line represents positive and the blue line represents negative)

3.3 荆州地区

5月5日00:24和00:48荆州地区北部分别出现2次CI过程,并在荆州地区北部形成东西向回波带。01:36当阵风锋扫过荆州南部时并未再次触发对流。事实上荆州的热力条件较随州更好,从850 hPa 假相当位温的分布来看,4日08:00,假相当位温的高温高湿舌位于荆州地区,此时荆州和随州都具备500 J·kg-1的CAPE。4日14:00,随州地面升温,热力条件转好,荆州地区的CAPE跃增到2000 J·kg-1以上,而随州地区的CAPE则不到2 000 J·kg-1。至荆州对流发生后,荆州的CAPE仍然有200 J·kg-1(图略),但事实上荆州并未发生很强的对流,特别是在南部地区。因此本节重点分析对流的动力触发机制。

图11给出5月5日00:48组合反射率因子叠加01:00地面加密站风场和温度场,由图可知,此时北风前沿位于荆州西北部,而强对流触发位置并不位于冷空气前沿,而是位于北风前沿的偏北一侧,说明触发位置冷空气达到一定厚度。从4日20:00荆州南部松滋站的T-lnp图可知,LFC达到2 km以上,CAPE为1083 J·kg-1,这说明低层辐合要达到一定强度能将气块抬升到LFC,才能触发对流。

图11 2020年5月(a)5日00:48荆州雷达组合反射率因子(填色)叠加5日01:00逐小时地面加密站风场(风矢)和温度场(实线,单位:℃)(三角代表松滋探空站位置)和(b)4日20时松滋T-lnp图Fig.11 (a) Composite reflectivity factor (colored) of Jingzhou Radar at 00:48 BT 5 May 2020 superimposed by wind field (vector) and temperature field (solid line, unit: ℃) of hourly surface densified stations at 01:00 BT 5 May (triangle: position of Songzi Sounding Station) and (b) Songzi T-lnp at 20:00 BT 4 May 2020

为了对比荆州北部和南部的触发条件,分别根据图12a,12c中01:36荆州雷达1.5°反射率因子和径向速度图中AB、CD实线所在位置做径向速度垂直剖面(图12b,12d)。由图可明显看出,荆州北部回波触发位置(沿实线AB所做径向速度剖面),偏北风厚度达到2~3 km,冷空气楔入暖空气底部,从径向速度的垂直分布来看,冷暖空气辐合高度达到3 km,超过了LFC(图12b)。而在荆州南部阵风锋位置(沿实线CD所做速度剖面)可以看出动力辐合的差异,南部地区冷空气较浅薄,与偏南风辐合的高度在1~1.5 km,低于LFC,且辐合厚度浅薄(图12d),动力抬升作用较弱不足以将气块抬升到LFC之上。因此,楔入暖湿气流之下冷空气的厚度与LFC是决定荆州北部触发对流,而南部未触发对流的原因。

图12 2020年5月5日01:36荆州雷达(a)1.5°反射率因子,(c)径向速度图;(b,d)沿图12a,12c中(b)AB红色实线,(d)CD红色实线所做径向速度剖面(图12b、12d中黑色箭头为径向风)Fig.12 (a) The 1.5° elevation reflectivity factor and (c) radial velocity of Jingzhou Radar at 01:36 BT 5 May 2020, and (b, d) radial velocity profile along (b)AB red solid line and (d) CD red solid line in Figs.12a and 12c(Black arrows in Figs.12b and 12d represent the radial wind)

4 冷空气在强对流触发中的作用

本次过程对流触发与冷空气参与密切相关,下文主要研究冷空气在CI过程中起到了什么作用。研究表明,位涡是表征冷空气的最优指标(赵亮和丁一汇,2009),因此本文选取位涡作为表征冷空气的指标。在等压坐标系当中,假定垂直速度的水平变化比水平速度的垂直切变小得多,由此可得等压位涡的表达式:

P=-g(fk+p×v)·pθ

式中:P为等压位涡,k为垂直方向矢量,v为三维风矢,θ为位温,f为牵连涡度,g为重力加速度。图13根据该式计算各等压面的等压位涡,并给出113°E位涡、位温以及正涡度的经向垂直剖面,可反映出随州(32°N)到荆州(30°N)一线冷空气对涡度以及大气层结变化的影响。

由图13可知,5月4日08时,随州至荆州上空对流层内均无正位涡异常,表明此时无干冷空气影响(图13a)。4日14时,在30°N 对流层中高层500~300 hPa出现正位涡异常,表明该区域内静力稳定度及涡度值增大,此时正位涡异常表征的冷空气位于荆州地区的对流层中高层,而在正位涡中心的西侧出现弱的下沉运动,东侧则有弱的上升运动,此时冷空气的作用尚不明显(图13b)。至4日20时,冷高压侵入地面暖倒槽,冷空气活动明显,由位涡的经向剖面可明显看出32°N和30°N 对流层高层高位涡与对流层中低层的高位涡打通,32°N 2 PVU以上的正位涡异常中心从对流层顶向下延伸至600~500 hPa,而30°N高空400~200 hPa 1 PVU以上的正位涡异常中心向下延伸至400 hPa,但冷空气强度相对较弱。在对流层低层32°N以北900~800 hPa有位温线密集带,与锋区相对应,但锋面坡度较小,同时有正位涡中心位于32°N附近及其以北地区,32°N随州地区在正位涡异常中心的北侧有明显的下沉气流,右侧有约10-1m·s-1的上升气流,对随州的CI过程的动力触发起到重要作用。至5日02时,当冷空气继续南下,从位涡的垂直分布来看对流层中层的正位涡异常沿320 K等熵面向南移动,30°N荆州地区正位涡异常向下延伸至900 hPa,但强度较随州偏弱,仅为1 PVU,且正位涡中心的北侧上升运动明显偏弱,位温的垂直梯度也较随州地区明显偏弱,表明锋区减弱。因此冷空气偏弱也是荆州地区CI过程较随州地区偏弱的原因之一。

除此之外,进一步对比随州和荆州的水汽条件。从850 hPa水汽通量以及水汽通量散度的空间分布可知,4日20时荆州的水汽通量数值达到12 g·s·cm-1·hPa-1,随州地区仅达到8 g·s-1·cm-1·hPa-1,但随州地区和荆州北部有明显的水汽通量辐合,且荆州南部为水汽输送通道而不是汇集地,荆州南部水汽通量辐合在850 hPa以下层次低于自由对流高度(图略),这也是由于冷空气厚度南北分布不同导致,因此对流的触发动力机制不足。5日02时,随着冷空气的进一步南下,随州和荆州的水汽通量均减弱到4 g·s-1·cm-1·hPa-1(图略)。但从水汽条件来看荆州地区850 hPa的水汽通量数值要高于随州地区,荆州的热力及水汽条件都满足对流触发的条件,而最终决定是否发生CI过程取决于动力抬升条件。

5 结论与讨论

本文基于多种观测资料对 2020 年5月 4日冷空气影响的环流背景下随州和荆州地区对流风暴系统的演变特征及触发机制进行较为详细的分析,并进一步探讨冷空气对强对流触发的作用,主要结论如下:

(1)此次强对流过程是在冷空气影响背景下发生的,随州地区共有3次CI过程,对流过程维持7 h。荆州地区北部有2次CI过程,南部地区未触发对流。

(2)随州地区3次CI过程分别为暖区对流触发、冷锋触发和低空急流触发。随州地区的特殊地形使得冷空气在南下过程中受阻,锋面移动缓慢。低空急流发展重新建立大气不稳定度,使得对流再次触发。

(3)荆州地区冷空气触发对流条件与冷空气厚度和自由对流高度有关。荆州北部冷空气与暖湿气流辐合层次高于自由对流高度,且辐合相对较厚,动力触发条件较好。荆州南部阵风锋影响区域,辐合浅薄且层次低于自由对流高度,因此未触发对流。

(4)以位涡表征冷空气,对比随州和荆州两地动力抬升条件可得,随州和荆州在冷空气影响阶段,对流层高层高位涡与中低层高位涡打通,正位涡异常中心的西侧为下沉气流,东侧为上升气流。随州地区冷空气强度较强正位涡达到2 PVU以上,对流层低层锋区在随州地区明显,低层正位涡异常中东部上升气流较强。荆州地区对流层底层锋区减弱,冷空气较弱正位涡仅为1 PVU,正位涡东部上升气流明显较随州地区偏弱,导致荆州南部地区无CI过程。

CI过程不仅与大尺度环境特征密切相关,也与风暴附近局地中小尺度环境特征存在密切关系,本文并未详尽分析后者的影响。后期将利用风廓线雷达数据以及微波辐射计资料,分析局地水平风场的垂直结构特征和环境温湿要素的演变特征,研究中小尺度环境对CI过程的作用。此外,可利用高分辨率模式模拟CI的物理过程,研究风暴形成后是否影响局地环境场从而进一步触发对流,同时分析冷空气的强度、厚度对CI过程的影响。