治理现代化背景下皖北乡村民生治理效率评价及优化

2022-09-13罗牧晨

罗牧晨,吴 玲

(宿州学院 管理学院,安徽 宿州 234000)

2020年我国解决了绝对贫困,成功打赢脱贫攻坚战,如期达成全面建成小康社会,实现了第一个百年奋斗目标。“十四五”时期“三农”工作重心将在于全面推进乡村振兴,加快中国特色农业农村现代化进程。2019年十九届中央委员会第四次全体会议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(以下简称“决定”)和2021年11月国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》指出:改善民生贯穿了党治国理政的全部工作之中,关系到国家治理的群众根基[1],保障和改善农村民生为优先发展战略导向,但民生保障还存在不少弱项[2]。乡村民生保障作为推进乡村振兴和乡村治理现代化的关键问题,一直深受政府和学术界的广泛关注,其中不乏关于乡村民生治理的相关研究。

城乡的差距主要体现在城乡民生保障上[3],政府的民生治理及其治理策略对乡村民生改善影响深远[4]。民生治理作为政府工作的核心内容,是对公共物品需求与政府提供需求物品水平之间的持续平衡的过程[5],其治理水平则可以理解为政府对于基本公共服务与社会保障的供给情况、分配情况以及人民获取便利程度[6]。有学者注意到要想提高民生治理能力,需要分析民生现状,对民生工作水平进行评价,进而为民生治理的改善提出对策。考虑到研究主体和区域的差异性,评价指标的选取也存在一定差异。杨金龙[7]基于中国乡村民生关切,设计了包含63项指标的评价体系,运用AHP方法对指标进行了实证研究;谢子宇等[8]从经济、环境等方面出发,设计了村民幸福度评价指标体系;Gu等[9]从民生类公共品的有效供给水平来判断民生治理水平;Chen等[10]从经济发展、社会发展、生态建设、科技创新等因素的角度对民生质量做了评价;钱雪亚等[11]在考察公共服务开放度时,则在运用流调数据基础上,选取了教育、就业、医疗卫生等7类代表性指标。

学者们在民生治理和社会公共服务方面的研究成果丰富。然而,当前很少有学者考察并测算民生治理效率,但是在皖北乡村当前经济发展水平和财力水平的约束下,如何以相对较少的资源投入获得较好的民生服务供给、提升乡村民生治理效率,是增进乡村民生福祉、促进社会高质量发展的重要途径之一[12],与此同时,民生治理效率作为民生治理能力的重要体现,对其进行评价及优化也是推动乡村治理体系和治理能力现代化的重要保障[13]。在对乡村民生的实证研究中,学者选取的指标普遍包含教育、医疗卫生,并基于研究内容增设其他指标。在治理现代化背景下,《决定》明确指出当前在民生治理的重点方向应主要包含教育、医疗卫生、社会保障、就业4个方面[1]。同时,现有文献评价指标的设计主要以客观指标为主,但公众作为民生产品或服务的亲身体验者,民生治理的评估应充分考虑公众感受[14-15],并且已有不少学者认识到公众基于客观获得的主观评价,更能够准确地反映民生服务的实际水平[16-17]。2015年2月,习近平总书记在中央全面深化改革领导会议上明确提出“让人民对改革有更多获得感”[18]。2021年出台的中共中央一号文件也明确指出要提高农民群众获得感、幸福感、安全感[19]。《决定》也明确指出要建设人人享有的社会治理共同体,推进国家治理能力现代化,使改革发展成果更多更公平惠及全体人民[1]。“获得感”作为人民群众共享社会发展成果而产生的幸福感[20],已经成为乡村治理能力和乡村现代化建设水平的重要衡量评价标准[21],同时也成为民生建设重要基础[22]。

本研究基于乡村治理现代化和乡村振兴政策要求,在充分考虑公众获得感的情况下设计了评价体系,并开展了关于2020年民生治理获得感的问卷调查。以2020年乡村民生治理财政资金作为投入指标,以问卷调查获得的乡村群众对乡村民生治理的获得感作为产出指标,运用统计模型评估乡村民生治理效率。通过回归模型进一步探究乡村民生治理效率的影响因素并提出科学合理的优化建议,以期对皖北民生治理能力和治理水平的提升,以及实现皖北乡村治理现代化有所裨益。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

研究主要以安徽省北部(以下简称皖北区域)为研究对象,具体包括阜阳市、蚌埠市、宿州市、亳州市以及淮北市、淮南市。截止2020年,皖北区域常住人口2 682.18万人,其中乡村人口1 399万,占比52.17%。

1.2 指标选取与数据来源

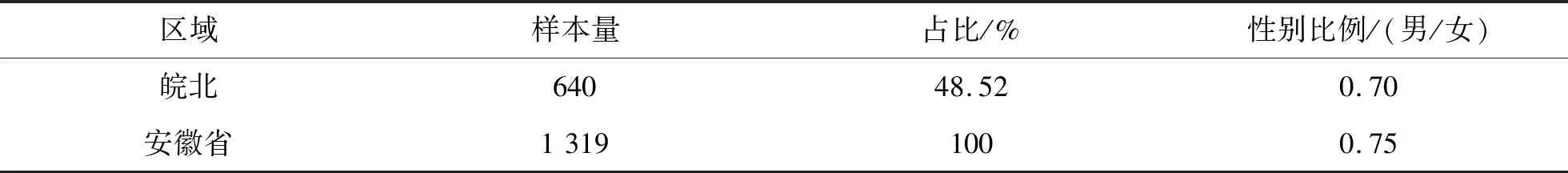

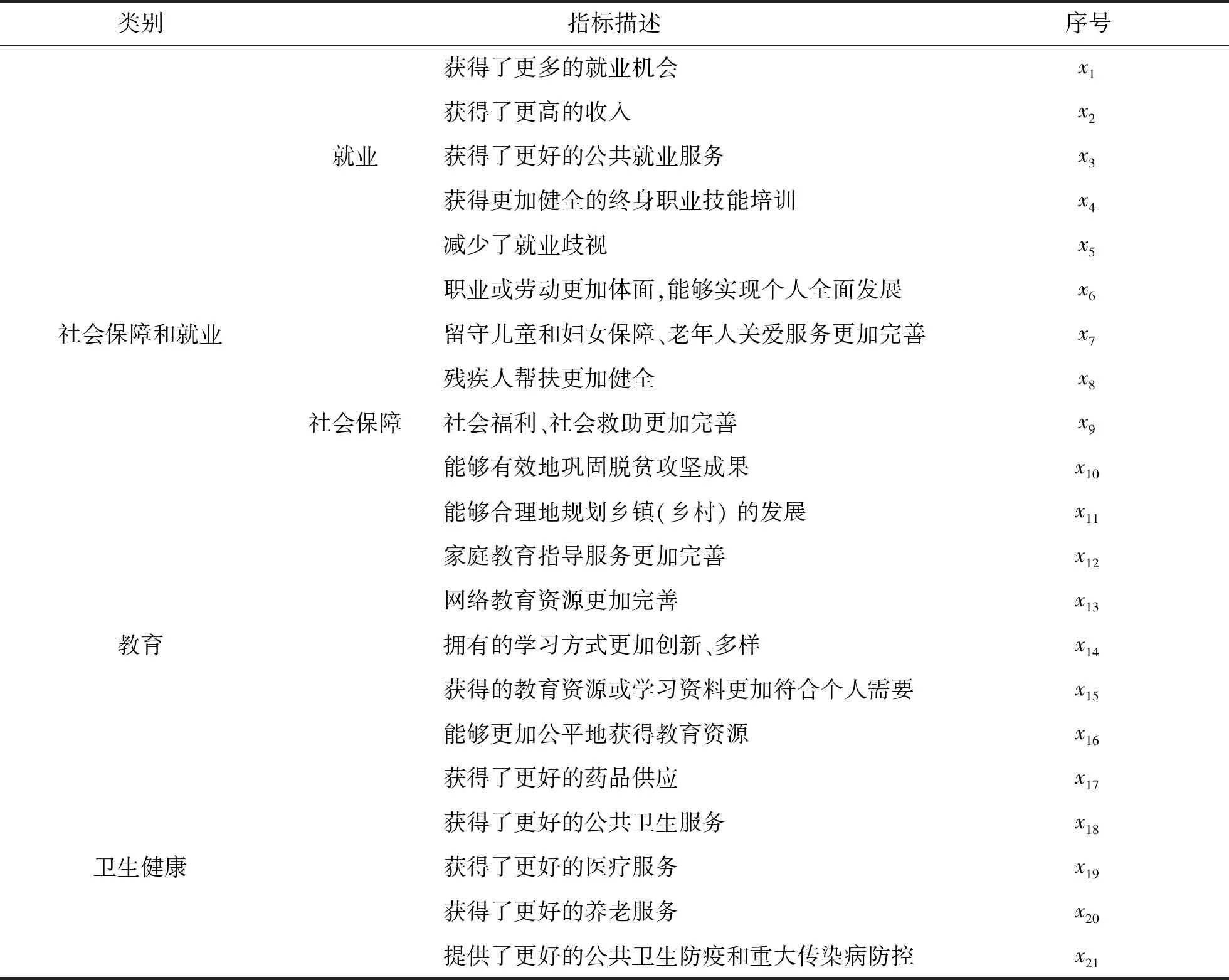

(1)通过问卷调查获取一手收据。问卷设计的主要思路和依据源于《决定》对民生治理现代化建设的指导要求[1],同时借鉴了谢园青等[23-29]的设计思路,并在其基础上做了创新完善。分别从社会保障和就业、教育、卫生健康3个领域内选取了21项评价指标。在2021年年初对安徽省16个市进行调研,获取乡村基层居民2020年的民生治理获得感。累计获取乡村人口总样本1 407份,有效样本1 319份,其中皖北640份,样本来源及基本特征如表1所示,问卷指标如表2所示。

表1 样本来源及基本特征

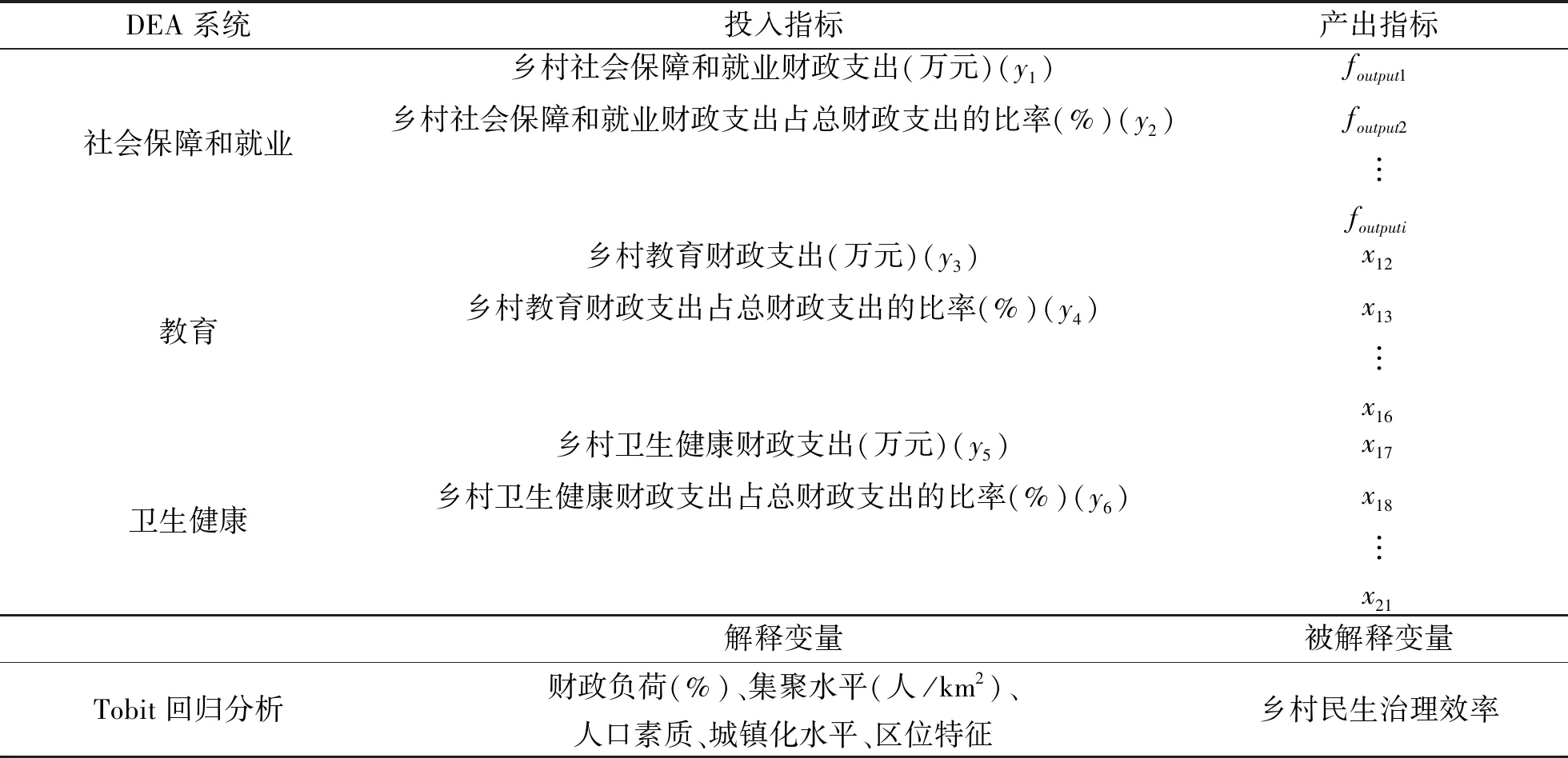

(2)通过统计年鉴获取间接数据。为了更好地定量分析乡村民生治理效率和影响因素,进一步构建了“投入-产出”指标体系和影响因素回归指标。乡村民生治理效率评价的投入指标选取能够准确反映乡村民生治理资源投入的财政支出额和相应支出额占财政总支出比重来表示;产出指标则基于表2的问卷调查结果;DEA评价指标体系如表3所示(其中foutputi为通过主成分方法计算的新变量,在1.3(1)中另做介绍)。由于DEA模型的效率评判结果是基于决策单元(Decision Making Units,DMU)的相互对比,并且问卷调研是针对2020年治理获得感的评价,为准确反映和判断皖北地区的民生治理效率,对比分析皖北区域乡村和安徽省乡村差异,研究将安徽省16个城市2020年的统计数据全部纳入模型进行分析计算。影响因素回归分析选取的被解释变量为乡村民生治理效率(社会保障和就业、教育、健康3个方面DEA评价结果的整合),解释变量为财政负荷(乡村民生财政支出占总财政支出比例)、集聚水平(人口密度)、人口素质(每十万人拥有大专以上学位人口)、城镇化水平(城镇化率)、区位特征(虚拟变量,皖北城市=1,其余城市=0),回归模型变量指标如表3所示。数据主要来源于2021年的《安徽省统计年鉴》及安徽省各市统计年鉴,部分无法获取的乡村数据,以县域数据代替。

表2 民生治理效率调查问卷指标体系

表3 DEA评价及Tobit分析指标体系

1.3 研究方法

(1)数据处理。由于DEA模型的运算需满足两个基本条件:①投入产出指标均不能为负值;②投入和产出的指标数之和不能多于DMU数量的1/2。在“社会保障和就业系统”中初始问卷变量数量超出了运算要求的数量,无法直接做DEA模型计算,需要对指标做降维处理。常用的降维方法有熵权法、主成分分析法、层次分析法等,考虑到指标之间的强相关性问题,本研究中调查问卷变量的降维处理采用客观赋权的主成分分析法[30]。根据各原始变量旋转前后的主成分矩阵,计算各主成分因子的特征值、贡献率和累计贡献率、载荷矩阵系数,依据载荷矩阵系数与主成分特征值的比值计算出主成分得分线性表达式,进而得到一个或多个无相关的主成分代替初试变量,达到指标降维的目标。此外,由于DEA模型中的投入产出指标数据不能为负,还需对生成的有效主成分进一步进行非负处理,处理方法借鉴宋涛等[31]采用的极差法:

(1)

式中,zij表示第i个调研样本的第j个主成分的非负化后的数据;fij为第i个调研样本的第j个主成分得分;fjmin表示第j个主成分得分的最小值;fjmax表示第j个主成分得分的最大值。其中,zij∈[0,1]。在以市作为决策单元的情况下,令foutputrj表示第r个决策单元中所有调研样本的第j个主成分非负化处理后数据的均值。

(2)研究模型。DEA模型种类众多,按导向分类有投入导向DEA模型(Input-DEA)和产出导向DEA模型(Output-DEA);按规模效率分类有规模效率不变数据包络分析模型(CRS-DEA)和规模效率可变数据包络分析模型(VRS-DEA)。研究使用投入角度的规模效率不变(记为CCR-I)和规模效率可变的DEA模型(记为BCC-I)得出综合技术效率值、纯技术效率值、规模效率值、规模报酬。得出的综合技术效率是最小潜在投入与实际投入的比率,综合技术效率(Technical Efficiency,TE)越高表明地方政府对乡村民生财政资金的综合配置能力、利用能力、使用效率越高,对治理成效转化为乡村群众获得感的能力越强,整体来说是乡村的民生治理效率越强[32]。纯技术效率值(Pure Technical Efficiency,PTE)则受资源利用能力、治理技术、手段、方法等因素影响[33]。规模效率(Scale Efficiency,SE)受乡村民生财政投入规模适宜程度的大小影响,该值越接近1,表明现有规模越接近最优规模。CCR-I模型求得的综合技术效率和BCC-I模型求得的纯技术效率满足关系:

TE=PTE×SE。

假设评价过程中有n个决策单元DMUi(i=1,2,…,n),n个决策单元满足同质性假设,且都具有可比性。每个决策单元有t个投入要素,并得到s种产出,则投入和产出向量分别为

Xi=(x1i,x2i,…,xti)T>0,i=1,2,…,n

Yi=(y1i,y2i,…,ysi)T>0,i=1,2,…,n。

(2)

基于Charnes-Cooper转换和等价对偶理论可得CCR-I模型的表达式为

(3)

(4)

式中,θ为待估参数;最优解θ*即为DMU的效率值,0≤θ*≤1;当θ*=1时,说明DMU位于效率前沿面上,DEA有效;当θ*<1时,表示DEA无效,投入和产出可以进一步优化以提高效率。同时求解模型(3)和模型(4)可求得综合技术效率、纯技术效率、规模效率。研究对民生治理的3个方面(社会保障和就业、教育、卫生健康)分别构建投入-产出指标体系(见表3),分别运用DEA模型测算出相应的效率值,通过城市之间的比较,皖北区域与安徽省整体的比较,从而判断3方面财政支出运用效率和治理水平。为了进一步探究综合乡村民生治理水平,本研究运用熵权法对3项效率值进行整合,可得各个城市的乡村民生治理水平。

由于DEA模型测算出的财政支出效率取值为0~1,通过熵权法整合的民生财政效率也为0~1。当被解释变量存在数据截断特征,普通最小二乘法(Ordinary Least Squares,OLS)的计算会造成参数估计偏误(Greene,1981),因此Tobin于1958年提出了受限被解释变量模型[34],采用基于极大似然估计的Tobit模型对乡村民生财政支出效率的影响因素进行分析。模型公式如下:

(5)

式中,Yi为回归分析的被解释变量,本研究中即表示乡村民生治理效率;Xi表示解释变量,即影响因素;αi表示待估参数;εi表示随机扰动项;n表示解释变量的个数。

2 数据分析

2.1 皖北乡村民生治理效率的评价

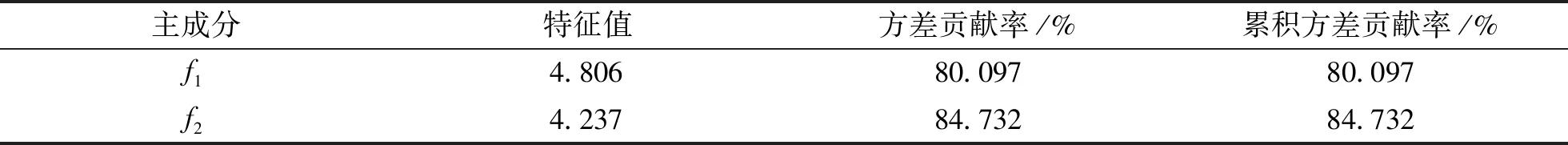

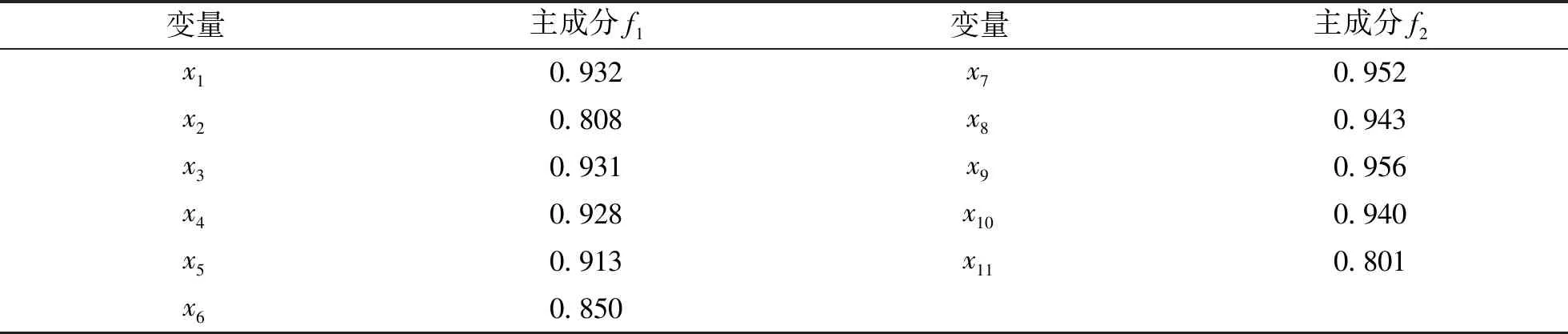

(1)指标的降维。基于1.3(1)中介绍的数据处理方法,通过SPSS 23.0对社会保障和就业系统的就业指标(x1,x2,…,x6)和社会保障指标(x7,x8,…,x11)的调研数据分别进行主成分分析和非负处理。经过数据分析,就业指标和社会保障指标的KMO检验分别为0.926和0.911,均>0.5。Bartlett球形检验均为0.000,<0.01,说明指标非常适合主成分分析,且分析效果较好。通过计算,就业指标和社会保障指标各提取了一个主成分,分别记f1、f2。具体计算结果如表4、5所示。

表4 主成分特征值及方差贡献率

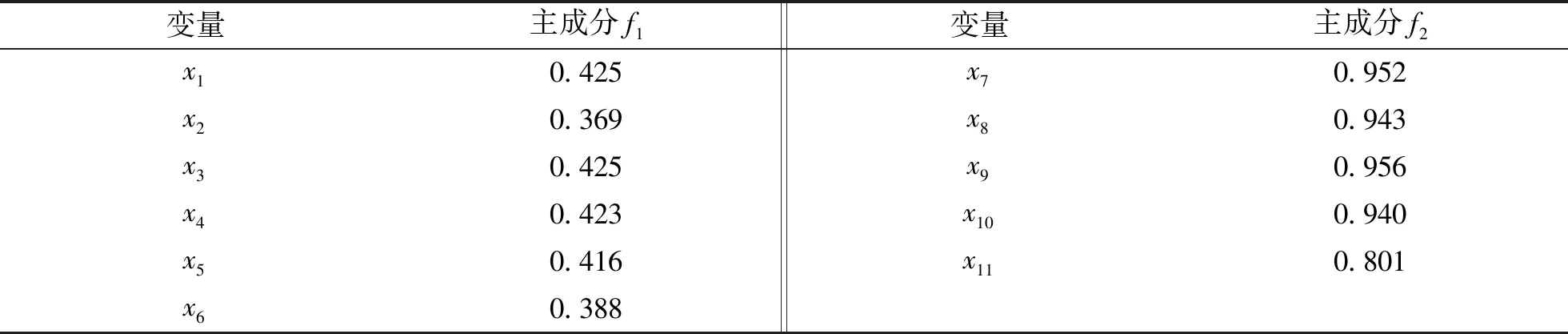

由计算结果可知,两个主成分的方差贡献率均达到80%以上(见表4),且初始变量的荷载系数均达到0.8以上(见表5),说明提取的主成分能够较好地解释初始变量信息。利用变量的主成分载荷系数除以对应的主成分特征值平方根即可得出两个主成分的线性得分系数,结果如表6所示。

表5 主成分载荷矩阵

表6 主成分得分系数矩阵

从表6可确定两个主成分的表达式如下:

f1=0.425×stdx1+0.369×stdx2+0.425×stdx3+0.423×stdx4+0.416×stdx5+0.388×stdx6,

f2=0.462×stdx7+0.458×stdx8+0.464×stdx9+0.457×stdx10+0.389×stdx11。

(2)治理效率的评价。将表3中的投入-产出变量导入MaxDEA 8软件,运用模型(3)、(4)评价出2020年16个城市“社会保障和就业”“教育”“卫生健康”的综合技术效率值、纯技术效率值、规模效率、规模报酬,具体计算结果如表6所示,其中“DRS”表示规模收益递减,“-”表示规模收益不变,“IRS”表示规模收益递增。为更清晰地对比各个地区的治理效率评价结果,进一步将表6数据做成3D散点图,如图1所示。

由表7和图1可知,淮北市在社会保障和就业方面的治理效率最好,处于DEA有效,亳州市在教育方面的治理效率最好,宿州市和阜阳市则在卫生健康方面处于相对的最佳状态。整体来看,皖北区域的社会保障和就业的治理效率与安徽省平均水平持平,教育方面略低于安徽省平均水平,卫生健康的治理效率则明显强于安徽省平均水平。不同城市乡村在民生3个方面的治理效率各不相同,但普遍存在治理效能和投资规模的优化潜力,这就要求各个城市要根据自身的评价结果,因地制宜出台治理优化对策,适当调整财政投入比例和总额,坚持以人民为中心的发展思想,不断保障和改善民生,增进乡村百姓幸福感、获得感和安全感。

表7 2020年乡村社会保障与就业、教育、卫生健康治理效率评价结果

2.2 治理效率影响因素分析

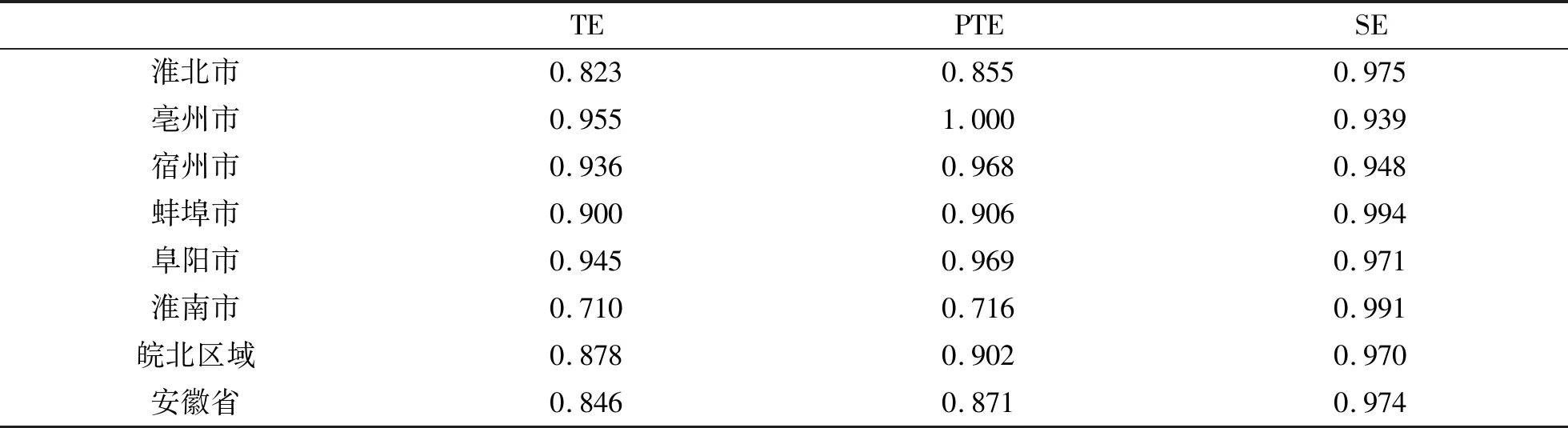

基于2.1(2)的评价结果,运用EXCEL软件做熵权法处理。通过计算出客观权重,整合了3个系统的DEA计算结果,结果如表8所示。

为更直观地反映和对比各个城市和区域的民生治理效率评价结果,基于表8计算结果,绘制雷达图如图2所示。由图2可知,技术效率值的大小趋势与纯技术效率值趋势基本相同,可见皖北各城市的技术效率主要受纯技术效率影响。同时,亳州市、宿州市、蚌埠市、阜阳市整体表现较好,技术效率均超过皖北区域和安徽省的平均水平。

表8 2020年乡村民生治理效率评价结果

由于综合技术效率值是基于纯技术效率和规模效率的综合指标,既反映了地方政府在民生财政资源方面的管理和利用能力,也体现了民生治理中资源配置规模的合理性,最能够准确、全面反映民生治理效率,因此,以技术效率为被解释变量。

影响乡村民生治理效率的因素有很多,结合皖北区域当前民生服务的实际情况和相关文献,主要考虑以下几个因素对民生效率的影响:

(1)财政负荷。乡村的财政资源相对紧张,较大的资金投入占比虽然在短期会利于民生治理水平的提升,但也必然会加剧其他方面社会治理财政负荷的加剧。民生公共服务供给的发展可能因其他方面社会治理的受限以及基层社会矛盾的积累而受到阻碍。同时,相对单一的乡村民生治理投资途径,可能导致产出的边际效率递减,从而影响民生治理效率[35]。

(2)集聚水平。人口的聚集水平以人口密度表示。人口的聚集水平会对区域民生的治理效率产生一定影响,一方面聚集水平的提升会推动民生治理及公共服务供给产生规模效应,并减少治理及监督成本[36]。但另一方面,较高的人口聚集也可能导致区域资源与需求之间的失衡,进而造成治理效率降低的风险[37]。

(3)人口素质。学历水平代表受教育程度,能有效代表人口素质。Milligan等[38]指出,人口的受教育程度会影响辖区居民主动参与社会治理的意识与能力,从而协助政府弥补治理“盲区”,实现地方政府公共服务效率的提高。

(4)城镇化水平。城镇化是影响乡村民生治理的重要因素,随着城镇化进程的推进,乡村及农民问题会趋于复杂化[39],可能会导致乡村民生的新老问题叠加呈现[40],同时随着城镇化的推进,乡村及农业主体的不确定性及结构困境也可能对民生治理造成阻碍[41]。

(5)区位特征。区位的差异会导致资源禀赋、社会结构的差异,这可能会导致民生治理效率具有一定的区位特征[25,27]。

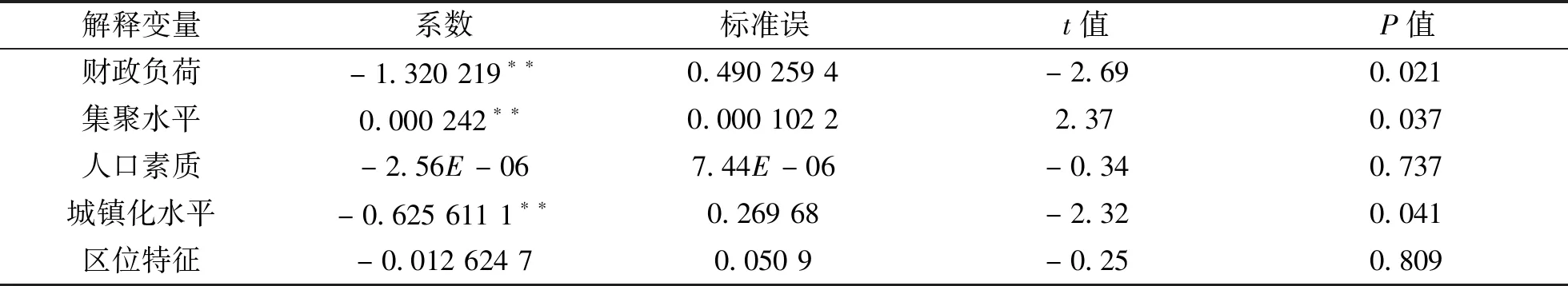

基于模型(5)的分析方法,运用Stata16.0对2020年安徽省16个城市的乡村民生治理效率的影响因素进行Tobit回归分析。回归模型拟合结果较好,卡方检验显著,具体计算结果如表9所示。由表9可知,2020年的民生治理效率与政府财政负荷、城镇化水平呈显著负相关,与人口集聚水平呈显著正相关,人口素质与民生治理效率没有明显相关性。区位特征与民生治理效率同样没有显著相关性,这表明安徽省其他区域的民生治理效率并未明显优于皖北地域。

表9 乡村民生治理效率Tobit模型回归结果

3 皖北乡村民生治理效率评价结果的讨论

3.1 皖北乡村民生治理效率评价结果的分析

(1)从皖北整体区域的评价结果来看,保障与就业、教育、健康技术效率值为0.898、0.887、0.857,纯技术效率值为0.941、0.904、0.876,规模效率值为0.956、0.981、0.98,基于3个方面整合后的民生治理效率值为0.878、0.902、0.970。从纯技术效率评价结果可以看出皖北区域民生治理的资源利用、资源配置、管理技术整体状态良好,普遍高于安徽省平均水平。但皖北部分区域的乡村仍存在资源浪费、利用率不高的现象,治理成效未能充分转化为乡村居民的获得感。从规模效率来看,效率值均>0.95,虽有进一步优化的潜力,但也表明皖北地区民生治理的资源投入规模整体处于较好状态。这反映出在规模效率普遍较高的情况下,纯技术效率会对技术效率产生较大影响,未来皖北乡村民生治理效率的提升应重视治理方式的优化,强调专业化、精细化管理,以乡村居民的需求为出发点,切实解决乡村居民急难愁盼的民生问题,提高乡村群众的获得感、幸福感。

(2)从皖北6市的评价结果来看,亳州市、宿州市、蚌埠市、阜阳市的表现较好,效率评价结果均>0.9。在社会保障与就业方面,淮北市、亳州市和宿州市均达到纯技术效率有效,说明能够实现资源利用高效,并且乡村居民较好地享受和感受到了其治理成果。亳州市和宿州市未达到技术效率有效,主要由于资源投入规模有待完善,可以考虑适当的缩减社保和就业财政开支,以优化资源配置,提高治理效率。在教育方面,亳州市和阜阳市的纯技术效率为1,其中阜阳市可以通过增加教育财政开支的投入实现治理效率的进一步优化。在卫生健康保障方面,城市之间的差异性较大,亳州市、宿州市、蚌埠市、阜阳市表现较好。亳州市和蚌埠市可以分别通过减少和增加健康保障财政开支实现效率提升。淮北市和淮南市的技术效率评价低于安徽省平均水平,通过问卷调查结果进一步分析来看,淮北市和淮南市的健康保障体系问卷变量(x17、x18、x19、x20、x21)调查结果平均得分分别为(6.03、6.00、6.03、5.78、6.17),(6.15、6.19、6.26、6.31、6.33),各项得分均低于安徽省的(6.42、6.54、6.56、6.44、6.68),这也表明淮南市和淮北市亟需增强乡村药品供应、医疗、卫生服务等方面供给和服务质量。

3.2 乡村民生治理效率影响因素分析

由表9可知,财政负荷实证的相关性结果表现出显著的负相关,这说明依靠大规模财政资金支出为支撑的传统民生治理模式已经无法满足现代化的社会治理要求。支出数量和占比越大,其他领域的社会治理负荷越大,其乡村民生治理效率也就越低,反映出地方政府的治理思维与“五大发展”理念背道而驰[42]。人口的集聚水平与民生治理效率呈显著正相关,这体现出民生治理拥有一定的规模集聚效应,分散而人口稀少的乡村不利于民生治理工作的开展,集中而人口密集的乡村民生治理效率普遍更高。安徽省统计年鉴数据显示,安徽省2020年拥有乡镇1 239个,其中皖北为466个,与2010年基本一致,安徽省在乡镇乡村的规模化发展上仍有较大可探索空间。人口素质对民生治理效率不显著,说明各个城市的高素质人群未能有效参与和影响乡村民生治理。公众参与能够弥补政府与市场民生治理中的“盲区”、降低民生治理成本、提高治理效率,是实现乡村社会治理现代化的重要途径,皖北乡村亟需完善民生的共建、共治体系和多元参与机制。城镇化水平与乡村民生治理效率呈显著负相关,通过文献查阅发现主要是由于皖北当前处于快速城镇化转型阶段,皖北乡村作为欠发达地区,乡村居民在城镇化的过程中易于丧失就业生产功能和原有的人脉交流圈,同时乡村居民面对突如其来的改变,往往难以适应新的城镇多元化生活,在城市资源享受和利用的能力上与城市居民存在一定差异[43-45]。城镇化比例越高、速度越快,对乡村民生治理造成的影响越明显。值得注意的是,区位因素对民生治理效率影响不显著,这说明在2020年,区位条件的差异没有对治理效率造成明显的影响,这也表明乡村民生治理效率宜从自身内部寻找优化改善的机遇。

4 优化建议

4.1 因地制宜,以人民为中心精准施策

从皖北各市乡村民生治理3个方面的效率评价结果来看,资源利用效率与配置水平各不相同,区域之间的缺陷也各有差异。这要求:①深化乡村社会民生需求调查。进一步完善细化社会调查机制和指标体系,理清乡村群众的向往和需求。②以人民群众需求为导向,完善社会资源的开放机制、共享机制,强化宣传普及教育,将治理成果充分转化为治理获得感。③优化资源投入规模。应合理谋划民生财政的投入布局,处于规模递增的地区则加大投入力度,规模递减的则相应统筹缩减,以实现整体民生治理效率的提升和优化。

4.2 乡镇合并,强化民生治理规模效应

由于较高聚集程度会提升民生治理效率,皖北各城市应在考虑乡村人口、历史、资源、发展阶段、产业结构等因素的情况下,对原本“数量多、规模小、密度小、实力弱”[46]的乡镇乡村实施合并改革,实现“数量少、规模大、密度大、实力强”,充分发挥乡村民生建设规模效应。并且,按照国家治理体系和治理能力现代化建设要求,对整合后的乡村持续推行“三治结合”的治理体系,保障合并后乡村乡镇的持续稳定发展。

4.3 多元共治,创新民生建设参与机制

当前皖北区域的人口素质与乡村民生治理效率没有显著相关性,这表明公众对民生治理的响应与参与机制还有待进一步完善。①调动各界力量,夯实参与基础。完善多元参与民生治理的法律法规,建立健全民事民议民决、共建共享共治的乡村基层协商制度和治理体系;强化舆论宣传,营造参与氛围,形成社会各界力量广泛参与、支持配合乡村民生建设的良好氛围。②搭建服务平台,提高参与效率。通过大数据、区块链、物联网等技术,构建统一、高效、共享的民生服务平台,优化畅通社会力量参与民生政策拟定渠道,推动民生保障知识的宣传普及。

4.4 稳扎稳打,推进城乡民生“一体化”发展

城镇化的推进会限制乡村民生治理效率的提升。①妥善处理乡村民生与城镇化的关系,重视推动城乡融合发展。在推进乡村全面对接城市过程中,要让乡村居民充分发挥作用,让农民全方位、全过程地参与[39]。②重视城乡民生供给均等化发展。皖北区域多数乡村在民生保障中享有的公共服务依然落后于城市。皖北区域需按照国家公平公正理念,出台保障乡村居民享受均等民生权益的政策制度,持续加强跟踪政策在乡村的落实情况,确保各项政策兑现不打折扣。