玉米/大豆间作种植对农田大型土壤动物群落动态变化的影响

2022-09-12赵巴音那木拉德海山刘鹏飞常国军

赵巴音那木拉,德海山,红 梅*,刘鹏飞,兴 安,叶 贺,常国军,美 丽

(1.内蒙古农业大学草原与资源环境学院,内蒙古自治区土壤质量与养分资源重点实验室,内蒙古 呼和浩特 010011;2.赤峰市巴林左旗委巡察办,内蒙古 赤峰 025450;3.内蒙古沿河流域生态产业有限公司,内蒙古 鄂尔多斯 017000)

我国面临农业资源、环境和粮食等问题的诸多挑战,间作种植模式再次引起关注[1]。豆科-禾本科间作种植模式历史悠久[2],我国每年种植面积超过2800万hm2[3]。豆科-禾本科间作作为一种传统的种植模式,能够充分利用水、肥、光和热等自然资源,实现了农田土地在时间和空间上的集约化利用[4],提高自然资源利用效率[5-6],有效减少病虫草害的发生,减少农药的施用[7],有利于保护农田环境质量[8];同时利用豆科作物的共生固氮作用,将固定的氮向禾本科作物转移,促进禾本科作物对氮素的吸收[9]。在自然界中物质循环的原动力主要是靠土壤生物完成,它直接或间接参与有机物的分解和营养元素的矿化,已有研究证明原生动物、线虫、螨类、跳虫、蚯蚓和一些大型节肢动物参与氮循环[10],土壤动物是土壤生态系统的重要组成部分及物质循环的重要参与者[11],调节土壤养分矿化等物质循环的过程[12],并在维持和发挥农田生态系统正常功能上起着不可替代的作用[13]。

关于玉米/大豆间作种植模式对大型土壤动物群落结构变化的影响研究报道较少,为此,本研究通过玉米/大豆间作和玉米单作2种种植模式,探讨玉米/大豆间作种植模式对大型土壤动物群落的响应特征,为间作种植模式下土壤动物群落动态变化提供科学评价指标和依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

本研究在内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗乐昌五组(48°20′N,123°31′E)进行,位于大兴安岭向松嫩平原过渡的黑土带,海拔平均204 m。半干旱、半湿润温带大陆性气候,雨热同季,年均气温1.7℃,年有效积温2394℃,年均降水量约450 mm,降水主要集中在6~8月。无霜期90~130 d。土壤类型为黑钙土,0~20 cm土层土壤有机质38.24 g/kg,全氮1.94 g/kg,有效磷17.91 mg/kg、速效钾148.27 mg/kg。

1.2 试验设计

试验开始的时间为2016年,采用统一常规耕作方法,随机区组设计,3次重复。设置玉米单作(M)和玉米/大豆间作(M-S)2种种植方式,施肥统一为掺混肥料(N-P2O5-K2O=21-14-10),施用量为540 kg/hm2。灌水方式为井水喷灌,生育期灌水2次;玉米株距25 cm,行距60 cm,小区面积400 m2。每个小区四周有5垄作为保护行,小区之间间隔2 m。

样品采集于2016年玉米和大豆生长季,即玉米出苗期、拔节期、抽穗期和成熟期,具体时间为6月14日、7月18日、8月15日和9月26日,分别于玉米单作种植和玉米/大豆间作种植小区的玉米行进行采样。为了消除边界效应,在每个小区典型玉米生长生境选择3个取样点,分别对0~10、10~20和20~30 cm共3个土层依次用铁锹沿土壤剖面取样,每个样点采样面积为20 cm×20 cm=400 cm2,采用手拣法收集大型土壤动物(体长在2 mm以上的土壤动物)。将收集到的大型土壤动物装在盛有75%酒精的塑料瓶中。分类鉴定参考《中国土壤动物检索图鉴》[14],并在显微镜(Olympus CKX41)下对标本进行鉴定,根据食性不同进一步归类为植食性、捕食性、腐食性和杂食性大型土壤动物。

1.3 数据统计与分析

类群等级按个体数占总个体数比例进行划分:10%以上为优势类群,1%~10%为常见类群,1%以下的为稀有类群。大型土壤动物群落特征分析采用Shannon-Weiner多样性指数(H′=-Σpilnpi,式中,Pi为第i个物种的个体数占总个体数的比率)、Pielou均匀度指数(E=H′/lnS,式中,H′为多样性指数,S为类群数)、Margalef丰富度指数[D=(S-1)/lnN,式中,S为类群数,N为总个体数]和Simpson优势度指数(C=Σpi2)进行。大型土壤动物功能群的分类参考文献[15-16]进行。采用重复的方差分析方法,评价种植模式(M和M-S)、采样时间(6、7、8和9月)及垂直分布(0~10、10~20和20~30 cm土层)对土壤大型动物群落多样性指数和功能群的影响。采用LSD比较各种植模式、采样时间和垂直分布之间差异显著性分析,P<0.05为统计学中有显著差异;数据分析处理与作图采用Excel 2003、SAS 9.0进行。

2 结果与分析

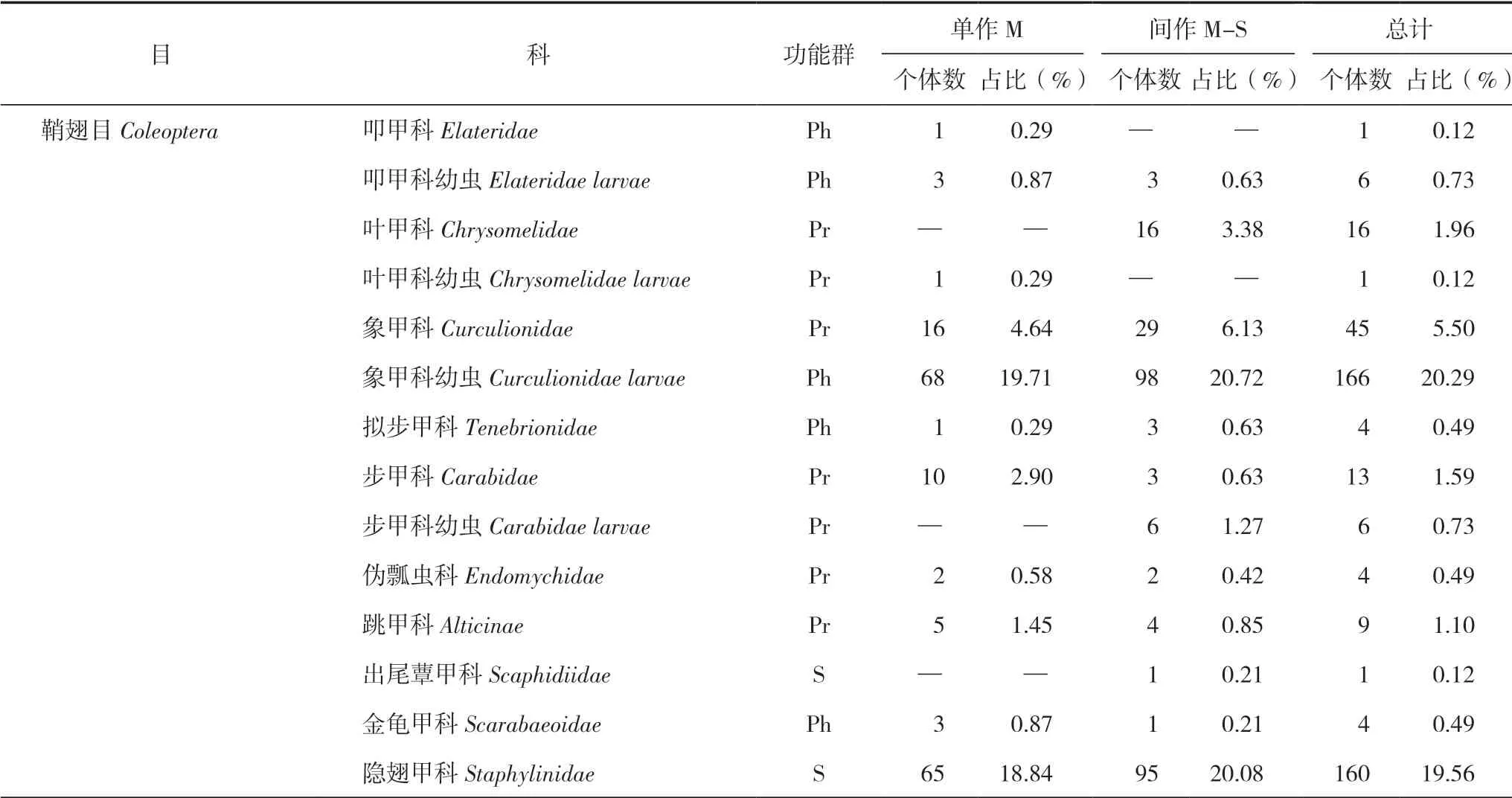

2.1 大型土壤动物群落组成

研究区共捕获大型土壤动物818只,分别隶属于12目34个类群(表1)。其中优势类群为象甲科幼虫、隐翅甲科和线蚓科3类,占总个体数的68.95%;常见类群为叶甲科、象甲科、步甲科、跳甲科、蚁科、正蚓科和奥地蜈蚣科7类,占总个体数的22.49%;其余24类为稀有类群,占总个体数的8.56%;优势类群构成了研究区大型土壤动物的主体。研究区玉米单作种植获取大型土壤动物345只,占总研究区的42.18%;玉米间作种植获取大型土壤动物473只,占总研究区的57.82%。

表1 大型土壤动物群落组成

续表

2.2 大型土壤动物个体数和类群数动态特征

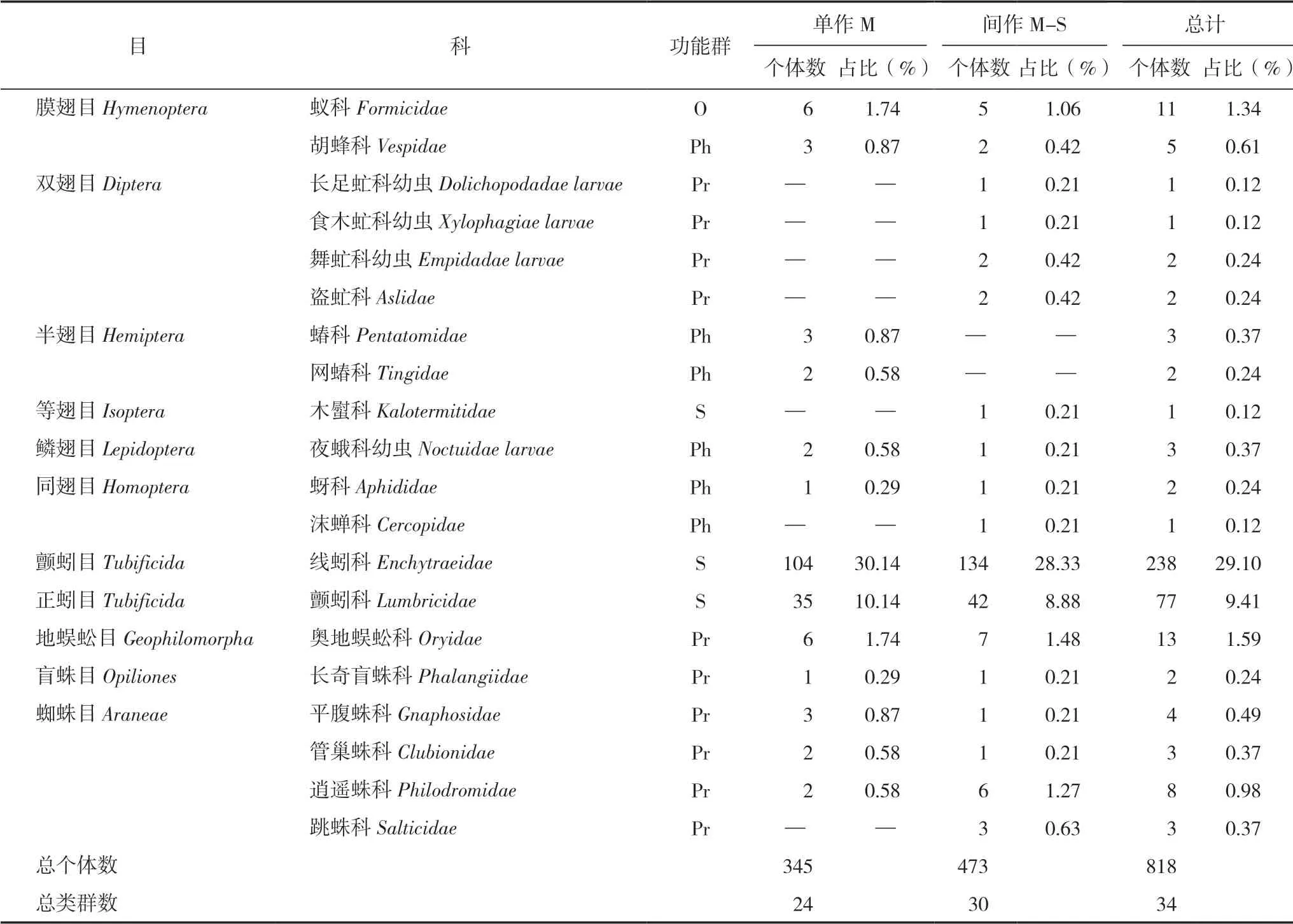

2.2.1 不同种植模式下大型土壤动物个体数和类群数动态变化

玉米单作和玉米/大豆间作种植下大型土壤动物个体数均随玉米生长呈增加的趋势,个体数表现为6月<7月和8月<9月(图1a,P<0.05);玉米各生育时期类群数在月份间无显著差异(图1b,P>0.05)。7月玉米/大豆间作种植下个体数显著高于玉米单作种植(P<0.05);玉米生育期内玉米/大豆间作种植和玉米单作种植下类群数均无显著差异(P>0.05)。

图1 土壤大型动物个体数和类群数的动态变化

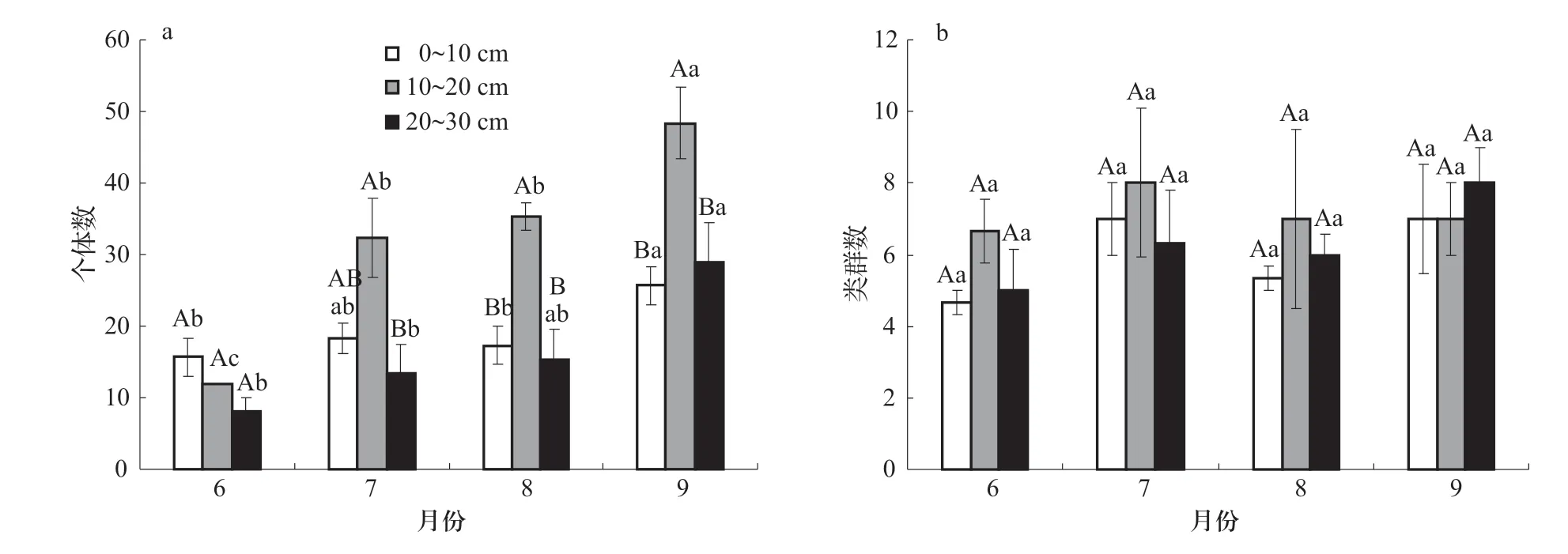

2.2.2 大型土壤动物个体数和类群数垂直动态特征

不同月份0~10、10~20和20~30 cm 3个土层的个体数均在玉米各生育期内呈增加的趋势,6月与9月中3个土层垂直分布的个体数有显著变化(图2a,P<0.05);7~9月大型土壤动物个体数均在10~20 cm土层最多,7~9月不同土层个体数变化中,10~20 cm > 0~10 cm 与20~30 cm 土层(图2a,P<0.05)。

图2 个体数和类群数垂直分布的动态特征

在玉米各生育期相同土层不同月份间大型土壤动物类群数均无显著变化(P>0.05);不同土层相同月份间大型土壤动物类群数同样无显著差异(P>0.05)。

2.3 大型土壤动物群落多样性动态特征

2.3.1 不同种植模式下大型土壤动物群落多样性动态变化

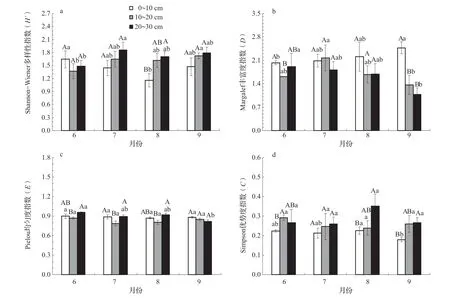

Shannon-Weiner 指数在相同月份不同种植模式下无显著差异(图3a,P>0.05),相同种植模式下不同月份均表现为7月该指数最高,显著高于6月(P<0.05)。Margalef 指数在相同月份不同种植模式下无显著差异,相同种植模式下均表现为7月最高,且玉米/大豆间作种植下7月指数显著高于9月(图3b,P<0.05)。Pielou指数在相同月份不同种植模式下无显著差异,6和9月玉米单作种植高于玉米/大豆间作种植,7和8月玉米/大豆间作种植高于玉米单作种植,相同种植模式下月份间同样均无显著差异(图3c,P>0.05)。Simpson 指数在相同月份不同种植模式下无显著差异;相同种植模式下月份间均在6月该指数最高,且玉米单作种植显著高于7月(图3d,P<0.05)。

图3 不同种植模式下大型土壤动物群落多样性的变化

2.3.2 大型土壤动物群落多样性垂直分布动态特征

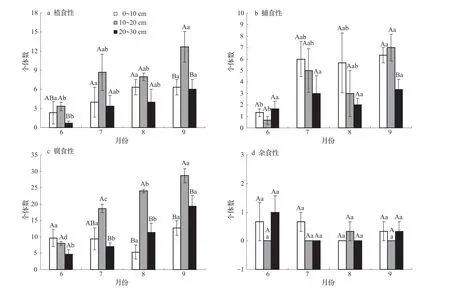

Shannon-Weiner 指数在相同月份不同土层间,仅在6月0~10 cm 土层大于10~20和20~30cm土层,其余7~9月该指数均呈现0~10 <10~20 < 20~30 cm土 层 的 规 律,且 在8月20~30 cm土层该指数显著高于0~10 cm土层(图4a,P<0.05);在相同土层6~9月中0~10 cm 土层该指数呈现先下降后上升的规律,10~20 cm土层该指数呈现缓慢上升的规律,20~30 cm土层该指数呈现先上升后下降再上升的规律(7月该指数最高)。Margalef指数在相同月份不同土层下6月0~10 cm土层显著高于10~20 cm土层(图4b,P<0.05),9月0~10 cm土层该指数显著高于10~20和20~30 cm土层(P<0.05);在相同土层6~9月中0~10 cm 土层和20~30 cm土层呈现规律相反,0~10 cm 土层该指数呈现缓慢上升的规律,20~30 cm土层呈现缓慢下降的规律,而10~20 cm土层呈现先上升后下降的规律(7月该指数最高)。Pielou 指数在相同月份不同土层下6~8月20~30 cm土层显著高于10~20 cm土层(图4c,P<0.05);在相同土层6~9月中0~10和10~20 cm土层该指数无明显变化规律,20~30 cm土层呈现缓慢下降的规律。Simpson 指数在相同月份不同土层下6月10~20 cm土层显著高于0~10 cm土层(图4d,P<0.05),8和9月20~30 cm土层该指数显著高于0~10 cm土层(P<0.05)。

图4 大型土壤动物群落多样性垂直分布变化

2.4 大型土壤动物群落功能群动态特征

2.4.1 不同种植模式下大型土壤动物群落功能群动态变化

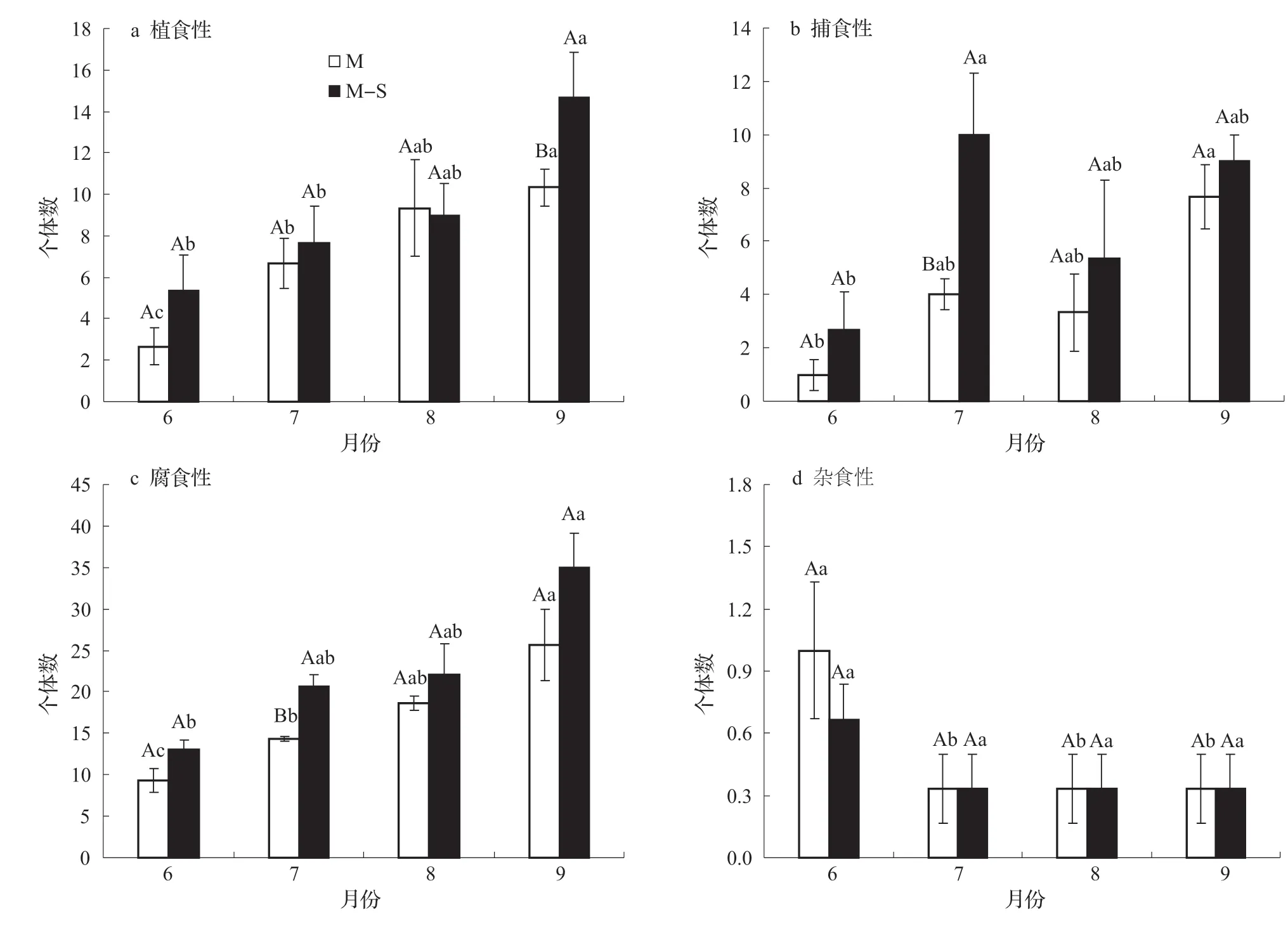

植食性大型土壤动物个体数在相同月份不同种植模式下,仅在8月间作种植低于单作种植,其余6、7和9月间作植食性大型土壤动物个体数较单作种植高,但无显著差异(图5a,P>0.05);同一种植模式6~9月,植食性大型土壤动物个体数均呈增加的趋势,9月植食性大型土壤动物个体数与6和7月有显著差异(图5a,P<0.05)。捕食性大型土壤动物个体数在7月不同种植模式下,间作种植显著高于单作种植(图5b,P<0.05),并且在玉米各生育期7月间作种植捕食性个体数最多,与6月捕食性个体数有显著差异(P<0.05)。腐食性大型土壤动物个体数在相同月份不同种植模式下间作种植高于单作种植,且在7月有显著差异(图5c,P<0.05);同一种植模式6~9月中,腐食性大型土壤动物个体数均呈增加的趋势,9月腐食性个体数与6月腐食性个体数有显著差异(P<0.05)。杂食性个体数在单作种植6月与7、8和9月的个体数有显著差异(图5d,P<0.05)。

图5 不同种植模式对大型土壤动物群落功能群的影响

2.4.2 大型土壤动物群落功能群垂直分布动态变化

植食性大型土壤动物个体数在相同月份不同土层下均表现为10~20 > 0~10 > 20~30 cm土层,并且6月10~20 cm土层植食性个体数与20~30 cm土层有显著差异(图6a,P<0.05),9月10~20 cm土层植食性个体数与0~10和20~30 cm土层有显著差异(P<0.05);在相同土层6~9月中,植食性个体数呈增加趋势。捕食性个体数在相同月份不同土层下只有9月的10~20与20~30 cm 土层有显著差异(图6b,P<0.05),其余月份无显著变化;在相同土层6~9月中,同样只有在9月中0~10和10~20 cm土层个体数分别与6月有显著差异(P<0.05)。腐食性个体数在6月0~10 cm土层个体数最多,7~9月均是10~20 cm土层个体数最多,7月10~20 cm土层个体数与20~30 cm土层有显著差异(P<0.05),8和9月10~20 cm土层个体数与0~10和20~30 cm土层均有显著差异(图6c,P<0.05);在相同土层6~9月中10~20和20~30 cm土层个体数呈现持续增加的趋势,且10~20 cm土层个体数在各月均有显著变化(P<0.05)。以线蚓科和隐翅甲科为主要的腐食性类群个体数主要分布在10~20 cm 土层中,距离玉米成熟期越接近,表层0~10 cm 土层的个体数比例越少。杂食性个体数在玉米生育期内垂直分布和月动态特征无明显变化规律(图6d,P>0.05)。

图6 大型土壤动物群落功能群的垂直分布变化

3 讨论与结论

3.1 玉米间作种植下土壤动物群落多样性变化

土壤动物类群数和个体数的变化主要受土壤环境因子的影响,当自然环境变化或人为干扰强烈时,土壤动物群落结构通常发生相应改变[17]。农业生产中为了合理利用土壤资源,采取间作种植的措施,通过改变土地利用空间进而改变土壤的理化性状。本研究表明,玉米/大豆间作种植在玉米的出苗、拔节、抽穗和成熟期均提高了大型土壤动物群落个体数(P>0.05),有研究表明,农田土壤动物个体数随着外源氮浓度增加呈递增的趋势[15],而豆科-禾本科作物间作种植促进了作物氮素的吸收,导致土壤动物类群数和个体数增加;也有研究表明,长期施用氮肥增加了土壤微生物的种类和丰富度[18],能够给土壤动物提供更多食物[19],从而有利于土壤动物个体数的增加;杨文亭等[20]在红壤地定位试验研究发现,种植模式和施氮水平对土壤动物平均密度和类群数均有一定的影响,施氮和间作种植有利于土壤动物生长。本研究在7月时,间作种植大型土壤动物个体数显著高于单作种植,可能是由于7月土壤水热条件较适合土壤生物生长发育[21],间作种植模式较单作种植具有更好的小气候环境[22],适合大型土壤动物的生存。而本研究中相对于玉米单作种植,玉米/大豆间作种植在玉米的出苗、拔节和成熟期均提高了大型土壤动物的群落类群数,玉米抽穗期单作种植高于间作种植,可能是由于不同种植模式在玉米生长过程中的小气候环境存在差异[22]。

土壤动物通常出现明显的垂直分布,表现出表聚特性,土壤动物个体数和类群数随土壤深度加深而降低[23],不同土壤类型降减速率可能不同[24],但在沙地或农业用地中土壤动物的垂直分布可能会出现逆向分布的现象[24-25]。农业生产活动促使大型土壤节肢动物向土壤下层移动,其中7月下移最为明显[26]。本研究中单作与间作种植均采用翻耕耕作方式,玉米所有生育期内大型土壤动物类群数和个体数大体上是中层(10~20 cm)土层多于表层(0~10 cm)和下层(20~30 cm)土层;朱强根等[27]研究表明,耕作方式能够对土壤动物群落结构产生一定影响,翻耕使10~20 cm土层的土壤动物数量增加,免耕秸秆覆盖样地在拔节期有助于提高土壤动物的多样性[28]。王振海等[23]在长白山苔原带研究表明,7月土壤动物优势度指数降低,多样性指数、丰富度指数和均匀度指数最高。本研究发现单作和间作种植下均在玉米拔节期(7月)土壤动物多样性指数和丰富度指数最高,优势度指数最低,其多样性指数和丰富度指数高的原因可能是土壤温度与水分适中,促进土壤微生物活动,适合土壤动物生存与繁殖,增加了多样性。而杨旭等[29]在松嫩平原黑土耕作区研究表明,8月土壤动物均匀度指数和丰富度指数最高,优势度指数最低。杨文亭等[20]在红壤地研究发现,种植模式和玉米生育期的交互作用显著影响了土壤动物密度类群和丰富度指数。综上所述,空间、时间和管理措施的差异对土壤动物多样性动态影响并不一致。

3.2 玉米间作种植下土壤动物群落功能群变化

玉米/大豆间作种植改变了农田不同食性土壤动物的个体数量、类群数以及多样性。不同食性的土壤动物功能群是构成土壤地下食物网的基础,在调节物质循环过程中起到重要作用。一般认为,相对稳定的土壤环境,其土壤动物的各食性比例保持一个稳定状态[30]。植食性动物作为生态系统的初级消费者,其种类和数量等通常都高于其他几个营养级的消费者[31],本研究表明,玉米/大豆间作种植对各食性土壤动物均有所提高。Quinn等[32]研究认为,施用氮肥后植物根组织氮浓度增加可能是导致植食性土壤动物数量增加的主要原因,在本研究中玉米/大豆间作种植模式下增加了玉米出苗、拔节和成熟期植食性土壤动物的个体数,且在玉米成熟期显著提高了植食性土壤动物的个体数,植食性土壤动物的个体数主要分布在0~10和10~20 cm土层中。捕食性类群作为生态系统的次级消费者,在7月间作种植显著提高了其个体数。以线蚓科和隐翅甲科为主要的腐食性类群随玉米生长个体数增加,并且主要分布在10~20 cm 土层中,距离玉米成熟期越接近,表层(0~10 cm)土层的个体数比例越少。有研究表明,线蚓的数量能够反映群落环境特点和土壤质地状况,通常情况下土壤含水量高、有机质含量高的土壤中线蚓科的数量就多[33]。同时,腐食性类群能够加快农田土壤生态系统物质循环和能量转换的过程[34]。