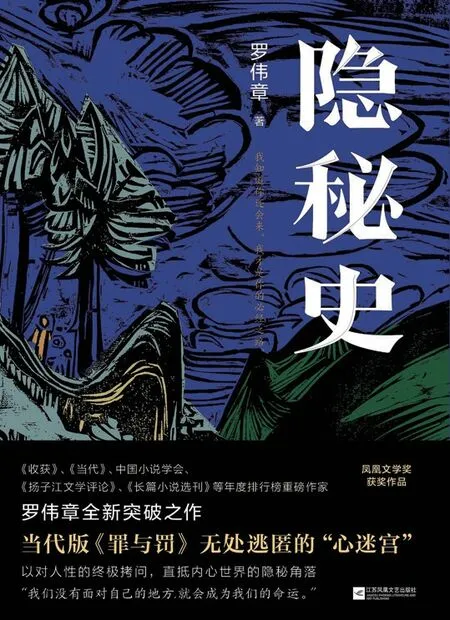

对《隐秘史》的三重解读

2022-09-09阿来

诗中有史,亚里士多德把所有文艺体裁都叫作诗,所以他有《诗学》这样的著作,跟历史相关。但凡一个作家,当他建立起一种类似于史的这样一个概念的时候,他就包藏一个野心,这个野心就叫为时代立传。

古往今来,那些非常杰出的经典作家始终在往史诗方向作出巨大的努力。杜甫是这样,西方作家雨果亦是为法国大革命立传,托尔斯泰《战争与和平》是为俄国从旧的国家向资本主义共和政权现代性国家迈进这样一个巨变的过程立传。

第二,建设和谐文化,更有利于培育文明风尚。以胡锦涛为总书记的中央领导集体提出的积极构建社会主义和谐社会,其中一个重要方面就是建设和谐文化。和谐文化要求大力弘扬爱国主义、集体主义、社会主义思想,以增强诚信意识为重点,加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设,发挥道德模范榜样作用,引导人们自觉履行法定义务、社会责任、家庭责任。它还要求深入开展群众性精神文明创建活动,完善社会志愿服务体系,形成男女平等、尊老爱幼、互爱互助、见义勇为的社会风尚。建设这样的和谐文化,是人民团结进步的重要精神力量。

《隐秘史》走到了人性的深处

罗伟章在二十多年前引起全国关注的一些作品是更具有写实主义风格的,那时建立了一个概念叫底层叙事,把他归为底层写作的作家,我认为那时的归类不一定对。成在底层,限制也在底层。一个作家怕批评界不给他归类,但同时又怕批评界归类。有些时候归类是一个确认,但是有些归类又给你贴了标签,要挣脱出标签是很难的。非常长的一段时间里,能够感到罗伟章的写作要顾及这个标签,既忠实于自己写作的初衷,又要形成某种超越性。这个超越就是追求艺术性。文学有两种形式:一种是通过形而上的东西、通过题材来解决问题;另一种无非是往生活的更深处、人的更深处、人性的更深处、人的社会结构的更隐秘处探索。

传播学先驱哈罗德·拉斯韦尔提出了著名的5W模式,即谁、说什么、以什么渠道、对谁说和取得何效果(2013:35),此模式也界定了传播学的五大基本研究内容,即传播主体研究、传播内容研究、传播媒介研究、传播受众研究和传播效果研究(刘安洪,谢柯2014:30)。此传播模式认为若想传播活动达到预期目标,须以传播效果为依归,充分发挥传播主体的主体性,精心选择恰当的传播媒介,认真研究传播受众,对传播内容作适应性调整。后来的学者在此基础上增加了传播目的和传播环境两个要素。

大概是六年前,罗伟章就开始“三史”(《声音史》《寂静史》《隐秘史》)的写作,我一直在关注。我想起一句话:寂静有史吗?老听声音,有史,于无声处听惊雷。形式找到了,没戏的地方都有戏;形式找不到,有戏的地方也无法出戏。他一步一步,终于找到了《隐秘史》。

《隐秘史》符合卡尔维诺的“三个标准”

《隐秘史》在罗伟章的小说创作中是突破的,传统小说题材的写作面貌特别是叙事方式也焕然一新。这部作品可以视为中国当代长篇小说的一个收获。这个收获指的是,从中国文学的进展而言,这部小说无论是从题材还是想法上,都突破了一个禁区。我期待中国批评界从修辞、章节内部的遣词造句,到整个小说的结构,对这部作品展开一些有趣的讨论。

三组产妇麻醉后6 h不良反应总的发生率相比较,B组总的不良反应发生率与A、C组相比较,差异具有统计学意义(χ2=169.8,P<0.05);A组寒战8例,与B、C组相比较,差异有统计学意义(χ2=22.81,P<0.05)。A组的内脏痛有11例,明显高于B组、C组的1例,差异有统计学意义(χ2=6.81,P<0.05);B组与C组的内脏痛各1例,差异无统计学意义(χ2=3.16,P>0.05);C组的瘙痒有5例,恶心、呕吐有27例,高于A组与B组,差异具有统计学意义(χ2=22.01,P<0.05),见表4。

哈佛大学教授哈罗德·布鲁姆关于文学经典阅读,发表过非常多重要的意见,其中关于史诗,他有一个定义,就三点。

二是“迅捷”,就是介入要快。当然,商业性的写作是用情节抓住读者,叙事快速地进行,但是小说如果只剩下情节,只剩下表面那个故事,那我们就不能说是在读小说,只不过是在读一种仍然名叫小说的、可以迅速消磨掉大把时间的消费品。某种意义上,这和看一个肥皂剧、打一个电子游戏,意义上没有什么区别。

第二,史诗里包含了人类不懈的精神,不懈的精神包含了两个方向,一是故事中人物不懈的精神,更重要的是,小说文本背后有追求的小说家不懈的精神。

【解读】 针对疑难遗传病,仅检测患儿或同时检测核心家系尚有争议[4-6],但核心家系同时检测可以提供更多信息,较多研究数据表明对于提高诊断率有价值[6]。对于胎儿,可获得的表型信息更少,因此,在对胎儿进行高通量测序检测时,有必要同时检测父母,为改善时效性和提高准确性提供更多保证。

我也想过好久,什么样的方式是合理的?结果罗伟章居然在《隐秘史》中找到了一种方式,就是在章节的划分上下功夫:一个章节到一个章节是快的,同时每个章节要立住,因为他要潜入到一些非常有意味的东西中,它又是慢的,它的快慢得到了好的调节,看起来是快的,实际上每一个段落又是慢的,小说形式上有所突破,有所创造。

重读《隐秘史》的章节,我无端地想起一个跟罗伟章很不一样的作家卡尔维诺。不是卡尔维诺的那些小说,而是卡尔维诺在新千年到来时发表的《新千年文学备忘录》。在《新千年文学备忘录》中,他谈了他理想中的当代小说应该是什么样子。因为今天再写巴尔扎克式的小说、左拉式的小说、曹雪芹式的小说,恐怕有问题。今天的读者、今天的时代都发生了变化,我们大部分人服从了这种变化,这就形成了一种商业性的快销品。那么,在这个时代,真正的文学会不会有?如果有,它该是什么样子?卡尔维诺在这本书里提了三个标准。

发送端的序列格式包括3部分:分别是捕获序列、零序列和估计序列。捕获序列的主要作用是进行信号的粗捕获,以确定估计序列的起点,估计序列用来进行具体信号分辨估计,它们之间用零序列隔开。捕获序列和估计序列采用的是通过遗传算法搜索出来的具有良好相关性的序列,它们的长度都是24[8]。

三是确切。罗伟章过去写农村题材,对表面生活的模仿、对乡土语言的模仿,沉重、黏滞,缺少光彩。其实更重要的是小说的语言,《隐秘史》借助方言,把小说中关涉到的地方风物、人物、特殊的文化性格,都拿捏得非常好,达到了修辞上的出奇制胜,这种出奇制胜不是另去创作,而是通过对方言非常谨慎、非常严格的提炼、再提炼,达到了卡尔维诺讲的“确切”。

写小说真难,我看到很多小说中,作家处于“悬置”的状态,用四川话讲,是把自己吊在半空中:上,够不着我们经典文学所达成的高级的、审美的天空;下,又没有深入到生活的真正暗流,所以不上不下。我认为《隐秘史》上下两头都够着了。

《羊齿山》是自传体诗,迪伦·托马斯在此诗中回忆了自己在羊齿山安妮婶母的乡间宅院度过的愉快时光。第一、二诗节展现儿童时代的托马斯悠闲地在苹果树下玩耍的情景,描述了童年自由自在、无拘无束的美好时光。第三、四诗节写诗人入眠后的梦想和觉醒的经历,完成了从童年到成年的蜕变。第五、六诗节诗人以老者 的口吻叹息时光短暂,时光让人年轻又让人衰老,完成从童年到老年的生命轮回。

一是“轻逸”,现代人感受到生活中的压力,所以喜欢看轻松一点的东西,这就要求作家有一个功夫,就是举重若轻,重的东西不能丢。

第一,审美的经验。光写历史,小说家写不过历史学家,那我们还要读《红楼梦》吗?读《清史稿》就可以了,专门的历史学更翔实、更真实,那为什么要读文学呢?显然,因为历史的内容是非审美的。

今天有人否定小说,说:还要小说干什么?社会上花花绿绿的现象天天看,网络段子、那些稀奇古怪的案件天天刷,小说早就不耸人听闻了。问题是:小说是用这样的方式来耸人听闻的吗?我们有文学产生的那一天起,我们祖先的教育中,谁告诉我们诗歌、小说是要耸人听闻的?写小说,除了表面的一些光怪陆离的社会现象,还要上及审美的天空,下及生活的暗流,《隐秘史》就是这样。

卡尔维诺说的“迅捷”是什么意思?我想《隐秘史》回答了这个问题。这本小说,如果不用今天这样一种谋篇布局的方式,它就是慢,罗伟章之前写的《声音史》《寂静史》是有追求的,但读了还是不够满意,他自己有野心,这样一种叙述方式还没有达到他的理想,深入是有的,但过分沉溺,有点滞了,不通透,不轻快。

哈罗德又说,有了这两点,就通向了第三点,也就是人类知识最高的阶段——智慧,生存的智慧、生命的智慧、审美的智慧,当然也包含历史的智慧。

《隐秘史》中的魔幻用得恰到好处

“魔幻”这个词很容易把小说中超想象书写的发明权,双手奉给马尔克斯。

其实,在魔幻现实主义出现之前,我们把超现实写作叫超现实,也就是基于现实,在现实上发挥。在《隐秘史》当中,主人公桂平昌钻进山洞跟白骨躺在一起进行对话,有点魔幻,我觉得这里的魔幻用得好。有些时候,小说需要超越沉重的现实逻辑,服从另外一种以情感为基础的想象力的逻辑。这句话再解释一下,比如有西方小说家说过,小说是探讨可能性的艺术。有些可能性在情感领域中完全可能发生,而在现实生活各种各样的规范和约束下,就不可能发生,但是我们在艺术空间,就允许用适度的虚构呈现这些可能性。

上个世纪拉美魔幻现实主义传到了中国,但其实中国古典小说的起源,从唐代《搜神记》开始。直到近代,我个人最喜欢的不是《红楼梦》《水浒传》和《三国演义》,而是《聊斋志异》,《聊斋志异》里有着那么好的想象,那么丰富的基于人情的想象。超现实主义比魔幻现实主义更广阔,因为超现实主义这样一个普遍的手法,不光是在现代小说中可以用,而且涵盖戏剧、美术,如果没有“超现实”这样一个概念,毕加索不可能超越他早期的写实主义时期,创造出诸多主义的作品。

超现实,但没有超想象,没有超情感,所以在这个程度上,我觉得反而是魔幻使我们得到了自由。现实主义文学观有时堕落到一个非常恐怖的自我限制中,总要求你写得像照片一样,要特别像表面的生活,而这样的一种可怕的要求,刚好是对包括文学在内的所有艺术领域的限制。

在《隐秘史》中,当我看见桂平昌回到那个洞口,到白骨旁边躺下来,跟白骨说:我们谈下张大孃的事,谈下杨浪的事情。我说:这个小说就这样成功了。