论施坚雅模式比照下的壮族乡村圩场

——以广西忻城县思练圩为中心

2022-09-08韦亮节

韦亮节

(广西民族大学 民族学与社会学学院, 广西 南宁 530006)

毫无疑问,费孝通对江村(原名“开弦弓村”)的研究是中国村庄研究的经典,其师马林诺斯基为《江村经济》写序时肯定道:“通过熟悉一个小村落的生活,我们如在显微境下看到了整个中国的缩影。”[1]受费孝通影响,目前壮族乡村研究多以村庄为田野点。然而,晚年的费孝通在《重读〈江村经济〉序言》一文中清醒地认识到:“直到(20世纪)80年代,我第二次学术生命开始时,才在总结过去的实践中,清醒地看到我过去那种限于农村的微型研究的限度……整个‘中国文化和社会’却不等于这许多农村所加在一起的总数。”[1]实际上,施坚雅(G.William Skinner,1925—2008)、弗里德曼(Maurice Freedman,1920—1975)、黄宗智、杜赞奇(Prasenjit Duara)等学者均以独特的视角介入村庄以外的中国乡村研究,邓大才称之为“超越村庄的四种范式”[2]。

在四种研究范式中,施坚雅主要探讨中国乡村市场。施氏在《中国农村的市场和社会结构》一书中指出,市场结构是农民社会或传统农耕社会全部文明的特征,并认为“市场结构必然会形成地方性的社会组织,并为使大量农民社区结合成单一的社会体系,即完整的社会,提供一种重要模式”。[3]施坚雅模式(Skinner Model)认为,基层市场社区是一个最基层的、也是相对完整的社会系统,“如果可以说农民是生活在一个自给自足的社会中,那么这个社会不是村庄而是基层市场社区”[3]。换言之,一个基层市场(乡村圩场)与若干个村庄构成了完整的乡村社会。本文拟以壮族人口占91.01%[4]的广西忻城县各圩场,尤以该县的思练圩为中心,并比照施坚雅模式的若干论述,探讨该圩场的构成是否符合六边形市场理论,壮族乡村圩场怎样在一定区域内发挥施氏所谓“中心地”作用,又见证壮族乡村社会的哪些历史变迁。

一、壮族乡村圩场异于六边形市场区域理论

关于圩场与村庄的构成关系,施坚雅基于抽象的数学模型,提出了六边形市场区域理论,认为“理想的、标准的市场区域应该是圆形的,但在一个地区布满了市场区域后,它们彼此挤压,既无重叠又无空隙时,就变成了蜂窝状,每一个市场区域被挤成了六边形”[5]。在通常情况下,市场位于六边形区域内的中央,其周围有一个由6个村庄组成的内环,以及一个由12个村庄组成的外环,往外每增加一环就要增加6个村庄。实际上,壮族乡村圩场与村庄的构成并非如此。

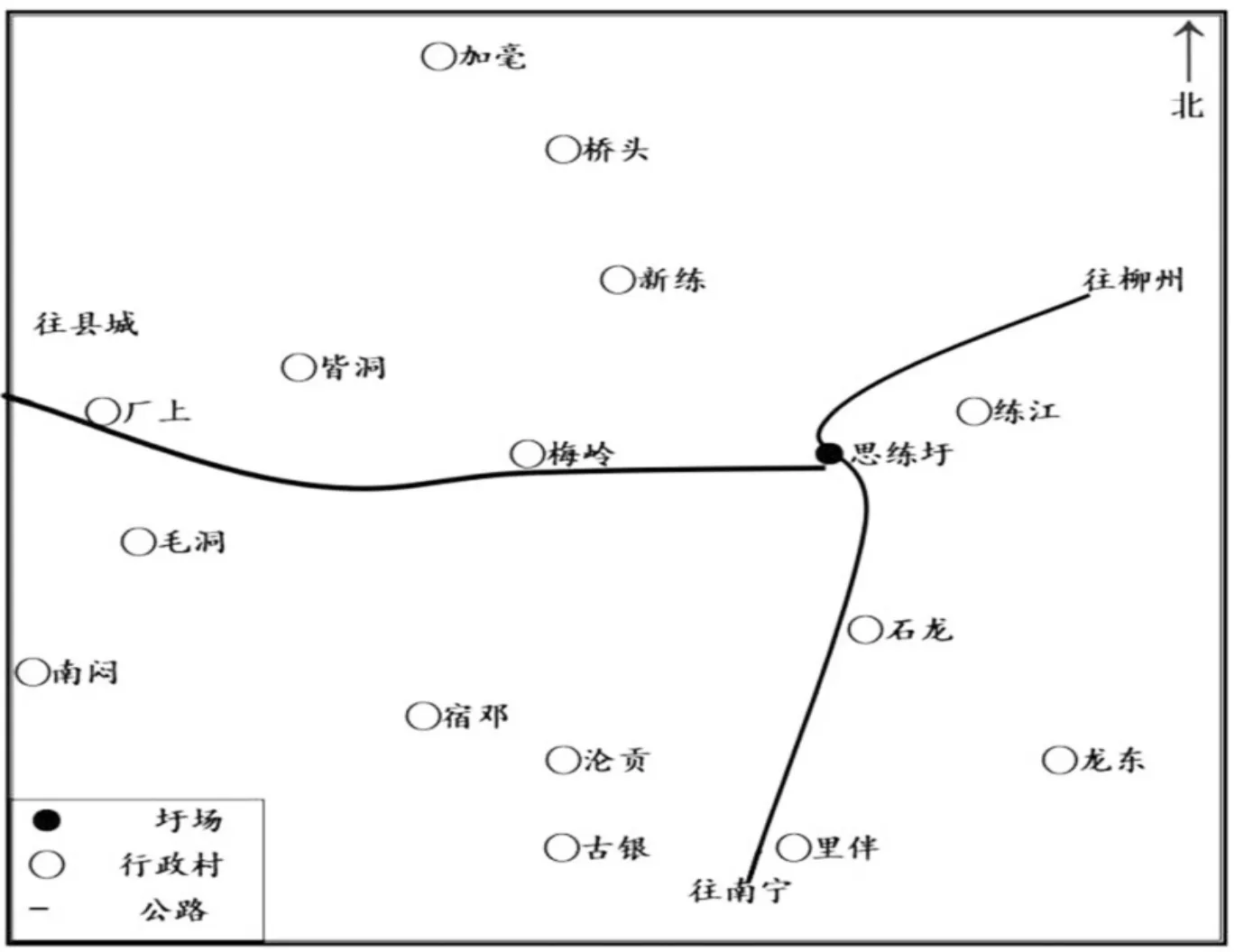

在壮族乡村,一个定期圩场的辐射范围基本与该圩场所属的乡镇行政区划重叠,也就是同属一个乡镇的人们一般会赶该乡镇内的圩场(个别村落中的微型圩场可忽略不计)。笔者重点考察了忻城县东部的思练圩,该圩场隶属于思练镇,截至2019年底,户籍人口为38628人,其中8成以上为壮族。[6]笔者调查该镇发现,思练圩与其所辐射的行政村(本文指称具体行政村时均用“××村委会”)在空间分布上并没有呈现出以圩场为中心、以行政村为六边形环绕的结构(见图1)。

图1 思练圩与各行政村分布示意图

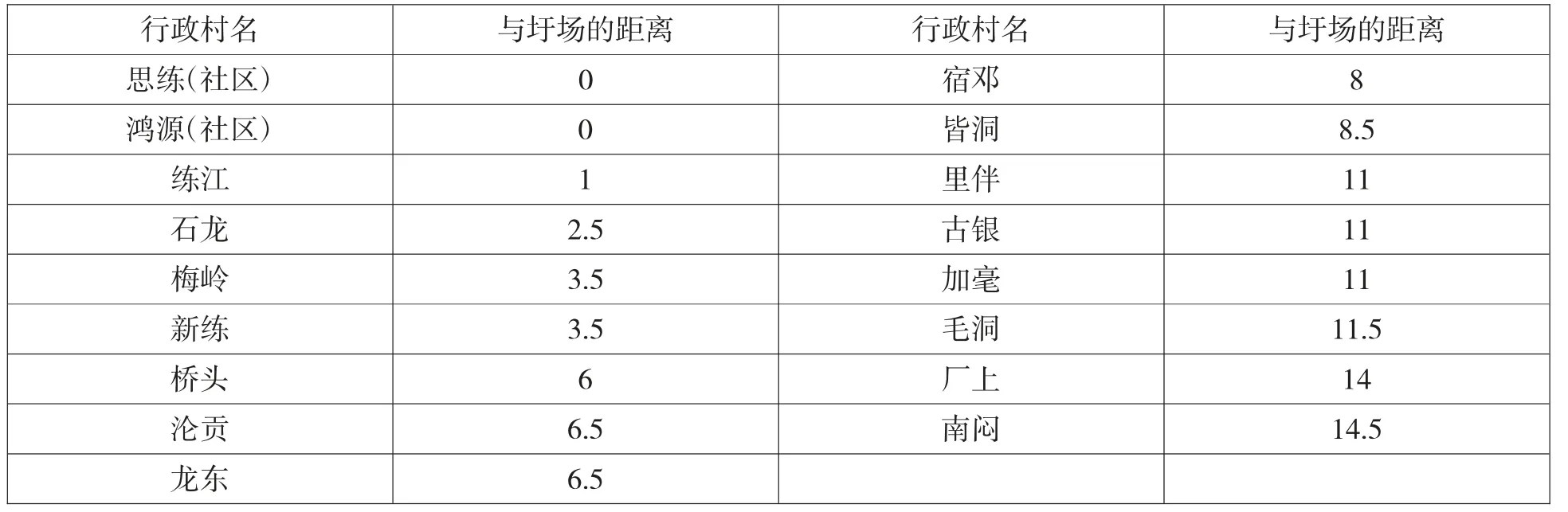

若以思练圩为中心,各行政村与思练圩的实际距离也不相同。其中思练、鸿源二社区就是圩场所在地(距离该圩场为0公里),而距离最远的南闷村委会有14.5公里,故而各个行政村到思练圩的距离相差很大,详见表1(资料来源:忻城县人民政府编:《广西壮族自治区忻城县地名志》,内部资料,1987年版)。

表1 各行政村与思练圩的距离 (距离单位:km)

在六角形市场区域理论下,施氏还用“密集循环”来解释圩场与村庄的数量比。他以邻近广西的广东省基层市场与村庄数量比为例,认为这个比例在1:13.6至1:31.2之间。[3]就思练圩而言,除了鸿源社区作为移民新村之外,思练社区与其他行政村都下辖几个或十几个自然屯。在壮语中,村庄叫“板”(即mbanj的音译)。如思练圩西北3.5公里的新练村民委会下辖6个自然屯,其中板么、板朝、板塘、板儿4个自然屯都含有“板”字,说明“板”在壮族语境中表示的村庄是自然屯,而非行政村,故而计算壮族乡村的“密集循环”应是圩场与自然屯的数量比。如果将视野扩大到整个忻城县,那么不难发现该县的12个定期圩场(12个乡镇)所辐射的自然屯数差距较大,如安东圩仅能辐射47个自然屯,而北更圩辐射了366个,全县范围内各圩场平均辐射的自然屯数约为152.3个(详见表2),远远大于施氏“密集循环”认为的13.6—31.2个村庄,故“密集循环”模型亦不足以解释壮族圩场与村庄比例。

表2 忻城县12圩场及自然屯情况 (自然屯单位:个)

那么,壮族乡村圩场构成为何异于施氏的六边形市场区域理论?一方面,圩场多在村庄的基础上建立,但时间上不一定早于周边其他村庄。思练圩就基于思练村(现为思练社区)而建,《广西壮族自治区忻城县地名志》“思练”条曰:“明万历年间(1573—1620)莫氏从梅岭到此建村,后发展成圩镇。因有思锦、练江两河汇流于此得名。街道分上街、横街、下街。历为区、乡镇驻地。为农副产品集散地,三日一圩。”[7]。但现思练圩附近尚有诸多村庄建村早于明万历年间,如石龙村民委的板石、巴当、下尧、上尧、矮山、三合、兰家、下寨、上九伦等自然屯建于两宋时期,石龙屯建于元朝至大年间(1308—1311),古北屯建于元至治年间(1321—1323);沦贡村民委的沦贡屯、旧平洞屯建于元朝至元年间(1335—1340)。[7]显然,先建立的村庄不可能环绕后建立起来的圩场而形成六边形区域分布。另一方面,资源条件分布不均。圩场的形成一般需要有河流、开阔的土地以及便捷的交通,就思练圩而言,其位于思锦河与练江河交汇处,河流与地下水为圩场的发展提供了必要的水资源。且思练圩位于忻城县东部较大的山谷平原上,为建筑、农业、养殖等提供了必要的土地资源。交通方面,思练圩在民国时期已有柳州至南宁的公路穿圩而过,现今则有国道G323绕圩场而过,且2021年开通的柳南第二高速公路(S31)的忻城出入口就设在该圩场西南约1公里处。相比而言,其他村庄并没有这样的水文、土地与交通条件,所以圩场不可能无视现实条件而处在一个理想化的六边形市场区域中央。

二、壮族乡村圩场作为乡民生活的多重“中心地”

施坚雅引用克里斯塔勒、罗希两位学者的“中心地”概念来解释自己所研究的中国农村市场。施氏认为:“一个特定的中心地可以根据它在连锁性空间体系内的地位来分类,而在这个空间体系内,经济职能是与等级层次相联系的。”[3]虽然壮族乡村圩场并不处在特定区域内村庄群的地理中心,但却成为该区域内乡民生活的多重“中心地”。

(一)商业服务的“中心地”

人们一方面在圩场上售出自产的农副产品,另一方面也购买其他生活用品,特别是来自区域以外的产品。根据经济理性原则,圩场不仅是商业活动场所,而且承担着行政、教育、医疗、金融、通信等服务职能,如思练镇人民政府、思练镇中心小学、思练中学、思练镇中心卫生院、农村信用社、通讯运营商的营业厅等都设在思练圩场内部或周边。同时,圩日的设定与共同遵守使得这种经济理性发挥到了极致,也一定程度上凸显圩场的“中心地”作用。包括思练圩在内的忻城圩场传统上执行“三日一圩”制,在“空日”(当地壮语称ngoenz hoengq,指圩日以外的两天),人们往往需要从事农业劳动。一般情况下,“空日”也有零散的跨村商业活动,如入村贩卖猪肉、零食、水果等,但这些活动往往随着商贩的移动而移动,并没有固定的交易场所,而且交易的额度也较小,并不能满足人们的基本生活需求。到了圩日(当地壮语称ngoenz haw),无论是商品的买卖还是从事其他服务活动,人们都集中于固定圩场,这使得圩场成为壮族乡村社会的“中心地”。

(二)交流的“中心地”

单就壮族而言,人们常在圩场上从事会友、结社、对歌、恋爱等社交活动。在与忻城县相邻的上林县民间还流传着被称为“赶圩歌”(壮语称fwen hawgo)的山歌,它以男女在圩场上对歌与恋爱为主要内容,如《相遇歌》《见面歌》《恭喜歌》《催促歌》等,①这说明圩场在过去是青年男女交往的“中心地”。而在思练圩乃至整个忻城县的壮语中,人们已将某个青年男女“在圩吃粉”隐喻为二人的恋爱已经到了谈婚论嫁的地步。在当下,举办婚礼已不再在村庄中搭棚立灶、大摆宴席,而转移到了圩场的各酒楼中。这些体现圩场“中心地”地位的具体活动,施坚雅数十年前调查四川农村市场时也有所表述,他认为农民常在农村市场社区内进行婚嫁,举行社交活动,联系同姓宗族,从事信仰活动,进行娱乐活动,农村市场也是人们进行不同语言交流等的集中场所。[3]就族际而言,在忻城的所有圩场上,与壮族杂居的汉族民众(一般在明清时期从湖南、四川迁来,当地称之“湖广人”)一般讲湖广话、桂柳话,一部分人也能听懂或会讲壮语;壮族、仫佬族、瑶族等则说壮语或桂柳话等。为了在圩场上顺利进行交易或完成服务,人们往往会双语或多语并用,这在促进当地语言生态多样性的同时,也促进了民族间的交往交流交融。

(三)居住的“中心地”

改革开放以来,圩场越来越发挥其作为居住“中心地”的作用。笔者走访了思练圩“忻思路口”往忻城方向公路两边的住户,他们介绍,过去他们所住的地方都是水田,现均已作为住宅用地。就买地建房者的职业而言,部分是圩场上从事商业活动的个体户,部分是“吃公家饭的”(如公务员、教师、医生等)。此外,越来越多远离圩场的群众也开始在圩场内部或周边买地建房,完成了从“远离圩场”到“靠近圩场”的迁移。如思练圩场附近的思练社区新村屯的部分田地多被加毫、厂上等行政村的村民购买,并建起了高矮不等的居民楼。2021年暑假,笔者采访一户从加毫村大洞屯来此买地建房的人家,当问及来此建房的原因时,该家的女主人说:“我们大洞(屯)那里没有水,只能建水柜来接雨水,或者用马或摩托车下山去驮水。山里没有田,旱地只能种玉米和花生。过去我们上街,要从山里骑摩托车出来,来回要两个小时,太远了。后来,家里几个子女在广东打工存了钱,我们还把山里养的山羊、牛、马都卖了,才来这里买地建房。现在这里离市场近,买东西方便多了,我们全家都喜欢住在这里。”②

(四)心理上的“中心地”

“中心地”论说被提出时就存在着“中心—边缘”的对立关系,因为“中心”的确立必然以非中心的“边缘”作为参照。在壮族乡村,虽然圩场和村庄不是空间意义上的“中心”与“边缘”,但是圩场作为心理“中心地”已成为某种认知共性。壮族人普遍以与圩场的距离来判断村庄地理位置是否优越。例如,位于思练圩西北的新练村委会,其中板么屯距思练圩2.5公里,板朝屯距思练圩4公里。过去当板么屯与板朝屯村民发生口角时,前者往往用“弄朝”来挖苦后者。弄,即壮语的rungh,表示山间小块地的意思,原本只是地理名词,没有任何讽刺意味。然而,在当地壮族人看来,“弄”一般是指地势比较不平坦、生活条件相对落后的地方。而这种主观感觉的成因是他们将圩场较平坦的地势、较丰裕的生活条件等作为衡量这一切的标准。实际上,板朝屯比板么屯更靠近忻城县城(忻城圩),然而由于这两个自然屯的民众都赶思练圩,所以在他们的潜意识里,所赶的圩场才是他们心理上代表文明的中心地,远离这个中心地的都是不文明的所在,所以就被称为“弄”。可以说,在圩这个“中心地”之外,村庄这些“边缘”地带在人们心理上也是不均衡的,像水波一样,越是远离中心,就越边缘化,这就在一定程度上形成以圩场为中心的心理差序格局。

三、壮族乡村圩场见证地方的历史变迁

在阐释场域理论时,法国学者布迪厄认为:“一个场就是一个有结构的社会空间,一个实力场有统治者和被统治者,有在此空间起作用的恒定、持久的不平等的关系,同时也是一个为改变或保存这一实力场而进行斗争的战场。”[8]可以说,壮族乡村圩场就是这样的场域,它既见证了土司家族、土司与绅士等地方权力影响当地的社会历史,又见证了地方在时代潮流中的历史变迁。

(一)见证权力影响下的地方历史

黄家信认为,光绪三十二年(1906)两广总督岑春煊上奏清廷将忻城土县“改土归流”,此后一段时间忻城由弹压官管理,1928年忻城改为正县,“改土归流才算全部完成”。[9]故而,忻城县的地方历史很大程度上与壮族土司有关。思练圩无疑见证了土司制度及其宗族权力在当地的扩张,并集中体现在土司后裔的迁移上。据地名志记载,思练圩所在的思练社区原本由梅岭村莫氏于明万历年间所建,而梅岭由“明万历年间(1573—1620)莫氏从城关迁此始建。原名卜佑,壮语bugyuh音译。后以岭长杨梅树改今名”。[7]根据莫氏宗谱的相关记载,城关莫氏即土司后裔。其中,这些莫氏土司分房子孙所居住的村落与思练圩相关的情况有:第十七代“元”字辈——莫元卿之子孙迁居思练圩附近的小板荒(现改名为“小进屯”),莫春一支迁至思练铺上(具体地点不详)、大板荒(现改名为“大进屯”),莫宗武一支迁至卜佑、思练,莫宗敬、莫宗良一支迁至卜佑等。[10]某种程度上,土司家族后裔的迁居影响了思练圩的形成。

思练圩还见证了地方土司权力、地方绅权对当地社会的作用。明万历十一年(1583),时任土官莫镇威于今思练下街建造“劝农停车所”作为其下乡督耕停车之场所。[11]同在明万历年间,土官亦在思练圩西面修建牌坊桥,清乾隆十六年(1751)时任土官莫景隆重建,倒塌后于民国十四年(1925)又由乡绅刘连辉捐款重建。[11]土官莫镇威后裔莫云卿(1785—1987)是道光年间举人,曾被聘为宜山(今河池市宜州区)龙江书院主讲,后回乡处理思练团务(任团董),其所作“思练八景诗”中就含有以劝农停车所、牌坊桥为题的《农亭遗树》《双拱摇波》。清末民初,土司后裔莫煦南(1865—1940)亦为思练知名绅士,曾于民国初年任思练局统,亦就“思练八景”重写八首七绝诗,包括《农亭遗爱》《双拱摇波》等。两位文人绅士的文墨之作无疑在文化上提高了圩场的知名度。施坚雅认为:“尽管单个看,很多村庄不能夸口说村中存在着既有土地,又有闲,又有文化的家庭,但所有的基层市场社区在传统时代都有一些所谓的‘乡绅’家庭。不用那么明确的术语来说,这些高人一等的家庭正在集镇施行‘社会控制’。”[3]施氏的观点较好解释了思练圩对地方土司权力及绅权的见证。

(二)见证时代潮流中的地方变迁

圩场通过个别建筑映射了历史的变迁。例如,莫云卿“思练八景”诗中的《古寺鸣钟》就书写了思练圩场上的白帝庙。《忻城县志·大事记》载:“民国2年,思练国民小学、三寨国民小学开办。”[12]1913年,思练国民小学开办之时,古庙已被征用来作为小学校舍,且该处作为学校一直延用到建国初期——这也间接解释了莫煦南在民国时期所作的“思练八景”诗中为何已无古庙的诗篇①。从古庙到学堂,不仅仅是圩场上一块土地用途的变化,其背后还蕴含着时代观念的变迁。新文化运动以来,在国家层面号召创办新学堂,破除旧观念,是以在古庙旧址上建学堂可理解为时代的象征。尔后,该地又成为思练镇(区、乡、公社)政府所在地。1973年,该庙建筑被拆除,于旧址上改建礼堂。20世纪80年代至新世纪初,该礼堂还一度成为幕布式影院,现该处则改为思练镇政府的一处办事机构。

除了白帝庙及其遗址上的建筑,圩场上其他建筑也见证了壮族社会的变迁。笔者在思练旧街访查时发现,部分旧泥瓦房依然保留着壮族传统的干栏建筑风格,只是木质基底已换作土砖材料。更多的两层旧建筑多呈岭南骑楼式风格,即将屋檐向外延展,以作乘凉之用。而思练圩南边的思练中学原砖瓦结构的学舍(多建于20世纪50年代)就是典型的“苏式建筑”,一般由檐部、墙身和勒脚三部分组成。可以说,干栏是壮族民居最古老的见证,骑楼是明清时期以来粤商入桂在壮族地区的留痕,“苏式建筑”则是集体时代在思练圩上的标记。

然而,施坚雅仅专注于农村市场的商业功能,而较少涉及诸如权力、宗族、村庄等的历史变迁,是以黄宗智批评说:“施氏原意,不过是要矫正人类学家只是着眼于小社团的倾向,但结果几乎完全消灭了他的对手。”[13]仅就思练圩而言,它以人口迁移、土司诗文、建筑等形式真实记录该区域内各层级的历史变迁,并解释乡村社会何以演变为当下格局。

四、结语

1995年,费孝通在《农村、小城镇、区域发展——我的社会研究历程的再回顾》一文的开篇写道:“我一生的学术工作是以农村调查开始的,其后进入小城镇研究,近年来又开始区域发展的探索,统称为一生社区研究的历程。”[14]费孝通的研究是由点到面,以至不断扩大的、“走出个案”的研究。对于壮族乡村研究而言,圩场既是具体的个案,又是超越村庄的所在。以施坚雅模式为比照,“超越村庄”、走向圩场的研究是壮族乡村研究在内容与视角上的一次转向。施氏的六边形市场区域理论虽不能在空间分布、距离、密度等方面解释壮族乡村圩场的构成,但其“中心地”论说则较好概括了圩场在壮族乡村生活中的“中心地”作用。此外,施氏对市场的关注也仅限于其商业功能,较少解释作为场域的圩场见证了哪些社会历史变迁。总之,以施氏理论为比照探讨壮族乡村圩场,可以解析一定区域内圩场与村庄、乡民活动、乡村社会变迁等重要问题,不但可促进理论的反思,而且丰富了壮族乡村的研究内涵。

注释:

①详见李守汉、关仕京译注:《赶圩歌:壮文》,南宁:广西民族出版社2011年版。

②受访人:LQJ,女,67岁,忻城县思练镇加毫村大洞屯人(据其身份证)。采访地点:受访人位于思练社区新村屯的家中。采访时间:2021年7月24日。

③莫云卿“思练八景诗”有《农亭遗树》《古寺鸣钟》《玉女捧盘》《天马腾空》《双拱摇波》《玉屏积翠》《练江夜月》《文漂浮藻》;莫熙南“思练八景诗”有《梅山烟雨》《天马腾空》《练江夜月》《双拱摇波》《玉屏耸翠》《文藻浮波》《农亭遗爱》《玉女捧盘》。