后疫情时代的反思

——以人为本的低碳韧性设计

2022-09-08作者Author赖鸿展LAIHongzhan澳门科技大学人文艺术学院博士研究生梁黄顾建筑师香港事务所有限公司研发部副主任

作者 | Author:赖鸿展 LAI Hongzhan/ 澳门科技大学人文艺术学院 博士研究生,梁黄顾建筑师(香港)事务所有限公司 研发部副主任

1 背景

自2020年开始,应对气候环境挑战,遏止及放缓温室气体排放,中国努力实现“碳达峰2030、碳中和2060”目标已是国家和城市之社会、环境、经济发展的主要趋势。国务院《2030年前碳达峰行动方案》也于2021年10月发布,对“推进城乡建设绿色低碳转型”及“加快提升建筑能效水平”提出了要求和指导。根据联合国环境署及中国建筑节能协会能耗统计委员2020年建筑状况研究报告可知[1,2],建筑业依然是城市发展中主要能源消耗者之一。低碳设计(Low Carbon Design)贯穿建筑的全生命周期,是建筑业实现中国碳达峰、碳中和目标的关键环节,表现为超低能耗建筑、近零能耗建筑、零能耗建筑和正能量建筑等设计类型,低碳设计成为“碳目标”的重要建筑手段和未来市场趋势。

但与此同时,2020年初,全球新冠肺炎疫情大范围爆发给城市和建筑健康环境敲响警钟,强烈体现了建设“韧性”的必要性和紧迫性,继而杨保军提出城市应对卫生突发事件的思考,描画疫情防控的基本空间单元[3]。如今后疫情时代,疫情扩散及防控形势严峻,突发社区管理及疫情常态化逐渐成为城市居民日常生活的一部分。有人将此次威胁称为“通向未来的时光穿梭机”,后疫情不断挑战传统生活和工作习惯,不断革新设计思维,改变着城市和建筑的运营和设计模式。除此之外,随着城市建设和发展面临的各种新不确定性,例如极端气候影响、科技革命和新型冠状病毒等,国务院参事、中国城市科学研究会理事长、国家住建部原副部长仇保兴先生提出了迈向“韧性城市(Resilient City)”的十个步骤[4]。这十个步骤指导和激发城市决策者、城乡规划师、建筑设计师和市政工程师的工作思维。

不过目前来看,大部分学者都以城市作为韧性设计的尺度,鲜有从建筑尺度进行韧性设计的研究和思考。从绿色建筑的发展历程来看,经历了“生态(Ecology)““绿色(Green)”“高性能(High performance)”“可持续(Sustainable)”“低碳(Low-carbon-neutrality)”等,韧性设计(Resilient Design)作为保持或恢复城市及建筑的动态活力,笔者认为是面对不确定性及通往碳中和的另一解决方案及设计提升手段;建筑师及有关设计人员是可在“韧性行动”和“碳行动”中通过各种有关技术和建筑设计的整合发挥重要作用,创造更以人为本的更宜居更绿色生态的建成环境。

2 韧性—建筑设计新基因

“韧性”(resilience)对于设计来说,是一个相对抽象的概念,其源自拉丁文”resilio”,意为“弹回”[5]。学术界大多认为,韧性最早被物理学家用来描述材料在外力作用下形变之后的复原能力。1973年“韧性”在《生态系统的韧性和稳定性(Resilience and stability of ecological systems)》一文中首次被引入到生态系统研究之中[6];2002年地区可持续发展国际理事会(ICLEI)在联合国可持续发展全球峰会上也提出“韧性”概念,将此概念引入到城市与防灾领域。2012年政府间气候变化专门委员会(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)认为,韧性是用来描述系统能够及时、有效、公平地预测、减少、适应和从中断中恢复的能力。2017年根据英国水务监管局(Water Services Regulation Authority)的解释,韧性是指应对毁坏和从中恢复的能力,以及为现在和将来所具备的自适应的预期改变以维持功能的运转,保护自然环境。在新冠疫情背景下,杨保军认为“韧性”是更加网络化、多中心化,社区治理建设可拓展为15分钟生活圈模式[3]。方雪丽讨论了韧性理念与城市公共空间设计要素的有机结合,对开放空间、交通网络、防灾空间、公共政策和公众参与等五个方面进行韧性设计[7]。卡特琳娜强调了韧性与动态变化的积极关系,提出了景观韧性设计的基本原则,包括连通性、生物多样性、自组织能力、模块性、临时性、多尺度协同性等[8]。上述从韧性的含义、引入及发展路线来看,设计思维及设计要求于不同尺度和领域都有不同,且都在转变之中。笔者认为在面对极端事件(如特发的地震、洪水)或面对持续压力(如老龄化和疫情常态化)等情况下,韧性是抵抗极端事件或慢性压力并从中持续发挥功能和恢复的能力[9],韧性建筑设计就是对建筑可能或无法预估产生的新不确定性的考虑,是面对和抵抗不确定未来的反应能够稳定及动态恢复的能力;换言之,设计韧性是建筑的一种设计基因,是设计未来的建筑及环境。

3 韧性设计——走向碳中和的设计手段

韧性与低碳(碳中和)的关系,De Jong M、仇保兴等人认为韧性和分布式基础设施是走向城市碳中和的必然步骤[4,10]。郑艳等人认为“韧性城市”和“低碳城市”虽然在具体实践中具有不同层面的考虑,但共性都是作为实现可持续发展的治理手段[11]。周培从韧性视角对低碳城市的建设提出建议,认为低碳建设内容是提升城市韧性的重要手段[12]。廖茂林等人直接对“低碳韧性城市”此概念进行分析,讨论经济、制度、生态、社会和文化等五个方面,目的同样是促进可持续发展[13]。如上所述,韧性设计目前大部分主要集中在城市尺度及景观方面,且仍停留在“预测”“”适应”和“管理减退”阶段[14],尽管“韧性”概念最早引入城市建设是为了应对自然灾害,但从诸多实践中可知,韧性设计不仅是防灾减灾,也同样关注于低碳、健康、社会人口老龄化等层面提高居民和使用者的建筑环境质量。

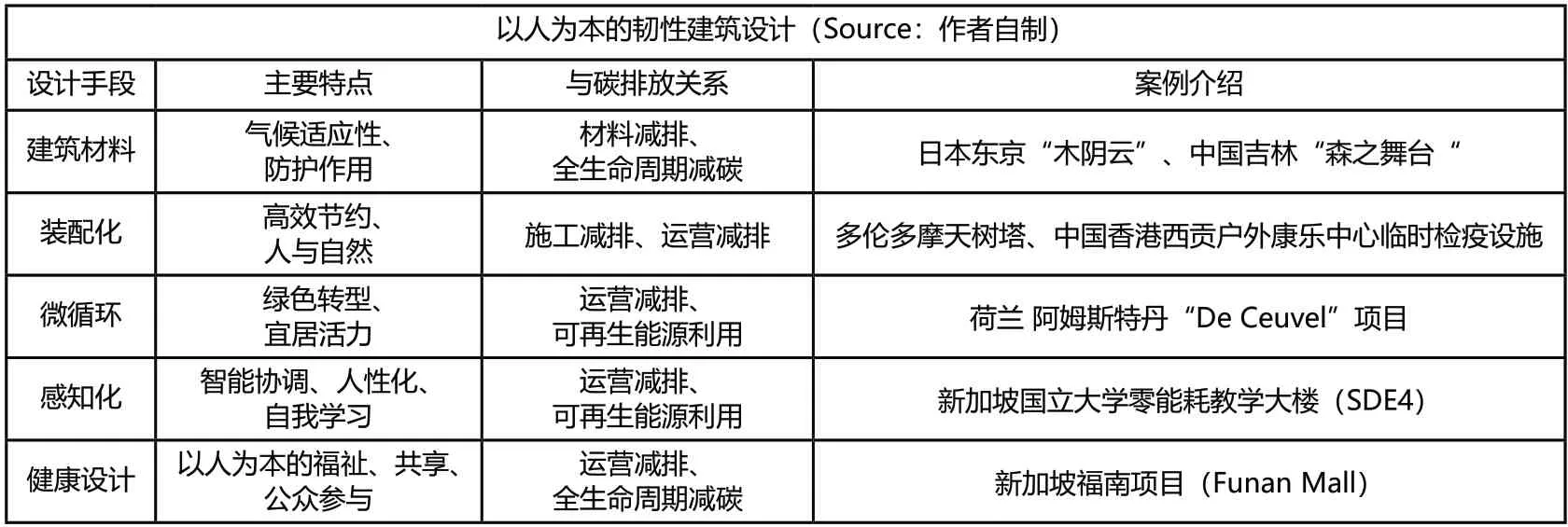

由此可见,周边环境的不确定性、威胁和挑战同样成为建筑未来发展面临的风险因素,包含了气候变化和温室气体的干预,另一方面也促使产生新的建筑设计思维、转型、需求和运营模式。具体而言,建筑韧性设计可从建筑材料、装配化、微循环、感知化、健康设计等五个方面入手(表1)。

3.1 建筑材料-气候适应性

我们先从碳、木材和艺术等要素综合出发。在众多主要建筑材料中,木材是唯一的可再生建筑材料,单从材料产品在能耗、温室气体、空气和水环境以及生态资源开采方面,都优于其他大部分建筑材料。对于木材工艺,烧杉板(Shou-Sugi-Ban) 是一种传统保存木材的方法,经炭化后可持续80至100年而无需必要维护。此工艺通过燃烧木板条表面的木质板条,再进行刷滑、清洗、晾干、涂桐油等过程,达到最佳防护作用,具有防潮、防腐、防蛀、耐磨、耐高温、抗酸碱性等优点,也具有吸收空气中杂质,拥有过滤空气改善呼吸环境的作用,表面木纹更具立体感,且独有焦炭香气等。这些便是韧性设计的元素,能让建筑外表皮减少不必要的维护,且能达到并具有气候适应性。

例如2021年开始使用的“木阴云”项目,位于日本东京千代田区九段北,是石上纯也建筑事务所的作品。虽然它是新建装置,但东京2020奥运会期间来此参观的游客,却仿如进入城市另一情景,从繁华东京的现代建筑穿越至历史浓厚的遗迹之中。“木阴云”经碳化处理的木材具备了防虫防潮等气候韧性,在降低碳排放中与整体环境的气候适应性、被动式设计相辅相成,包含在木结构材料、顶棚遮阳、场地绿化、低影响开发及自然通风之中。项目在施工过程中,烧杉工艺熊熊烈火的确可见碳排放的增加,但如果以中国国标《建筑碳排放计算标准GB/T 51366—2019》规定,“木阴云”在运行阶段是低碳甚至是负碳的,已抵消了建造期间产生温室气体排放的总和。相比在中国,总体建筑运营的碳排放占建筑生命周期的80%~90%,使得“木阴云”的使用成为可能。例如位于中国吉林市松花湖风景区的“森之舞台”,外立面经过烧杉和黑松焦油处理的木板瓦,使得木材能够防潮耐寒,表层纹路具有立体亲和自然质感,且随着环境光线的变化,搭建出人与自然之间的启发性媒介[15,16]。当今,木材及其工艺能提供一种新的实验和新的模式,相信有助于城市和建筑在韧性及整体碳减排量上做出突破界限的改变。

3.2 装配化

早在20世纪60年代,部分建筑(例如医院)已在探索装配式和模块化的设计方法。这些模块具有标准化、可分解、可拼装、可定制、可变化等韧性优势,表现为建设速度快、保证质量、生产效率高、定制多样化及功能灵活复合等特点,在建设以人为本的空间、应急建筑、增强抗灾防灾等方面具备韧性能力[17],在重大卫生事件发生时能保证足够的医疗空间,保障使用者的生命健康,协助城市和社会回归正常运转。因此,在此基础上发展出的木结构装配式建筑更引人思考,其所呈现出的气候适用性和生长性,将建筑与城市的关系转化为“人与自然”的关系,增加整个建筑的韧性能力。例如木结构的“多伦多摩天树塔”采用预制CLT(交叉复合木材)模块化施工,塔楼高度达到62米共18层,建筑面积超过5000平方米,建筑功能大部分是居住单元及公共空间。树塔之中温暖的木材、自然的外观、立面上生长的植物让这座建筑栩栩如生,在整个建筑物的生命周期中,更韧性、更灵活、更安静、更少浪费、更以人为本。

表1:以人为本的韧性建筑设计(资料来源:作者自制)

图3.中国香港西贡户外康乐中心临时检疫设施(Source: LWK+PARTNERS)

图4.多伦多摩天树塔(Source: https://www.archdaily.com/877049/)

图5.营造循环社区-荷兰De Ceuvel 示范基地(source: https://www.metabolic.nl/projects/de-ceuvel/)

图6.屋顶太阳能板及De Ceuvel 社区循环流程图(source: https://www.metabolic.nl/projects/de-ceuvel/)

面对香港新冠病毒疫情反复且越发严峻,LWK+PARTNERS(梁黄顾建筑师(香港)事务所有限公司)与有关机构合作,协助香港政府解决及应对疫情压力,通过装配式的“组装合成”(Modular Integrated Construction,MiC)缩短工期,只用77天完成了“中国香港西贡户外康乐中心临时检疫设施”,为香港本土业界创举。此检疫设施一方面于建造现场而言提高了施工效率和质量管控,减少碳排放,另一方面单边走廊设计、阳台通道、卫生通风口的设置都在降低病毒传播风险,以此增加建造韧性,促进可持续发展。

3.3 微循环

对于社区及其建筑而言,微循环是一种物质和能量的综合循环转换,从而产生更好的韧性、生态和碳中和效应,微循环的循环链越短,碳排放就会越低[4]。微循环是打造韧性城市、绿色低碳转型、提高宜居活力的突出手段。仇保兴近年提出北京提高韧性的十二种微循环[18],包括微降解、微中水、微净化、微能源、微渗透、微更新、微交通、微创业、微绿地、微医疗、微农场、微调控,启示着决策者、管理者和设计师。

例如阿姆斯特丹“De Ceuvel”项目的用地曾经是一大片船厂工业区,在当地政府以“永续、创新、低成本”为发展目标的背景下,“更新”为社区和建筑补充微循环,把废弃的工业污染之地变成宜居之地,提高其韧性,恢复生物多样性,完善各个建筑组成的独立运行能力。社区从粮食自主、零污染、零废物、再生能源、水循环等五个方面入手,将这些方面设置及设计于建筑之中,促进了生物循环、工业循环和能源循环。韧性设计通过置入微循环,对象建筑可以综合利用新能源,设置太阳能光伏板,实践能源自给自足,低碳环保发展,不仅提升消耗废料的回收、分解、再利用,而且进一步促进了组团结构的多元化,有效控制未来的不确定性风险,与此同时提高建筑的可持续性。这样不仅能够加强韧性,而且达到降低温室气体二氧化碳、生态化及生物多样性的目标。

3.4 感知化(信息化和网格化)

颠覆性科技创新来临,大数据、云技术、5G、物联网、新一代信息技术对建筑设计的冲击不可忽略。数字化重新定义城市和建筑,也涵盖了韧性。韧性设计的信息化,不仅是建筑利用信息技术促成各系统和建筑基本组成单元的智能化协调,而且随着用户使用时间增加而变得更加精准,为使用者的日常生活服务解决更多需求,提供更多现代功能,促进建筑走向智慧,面对未来和谐发展,让建筑更加人性化、可持续化和开放化。也就是说,数字技术在此强调及关注的不单单是建筑性能的数据,还包含着建筑使用者,即人的数据。韧性设计的网格化,是对建筑功能和建筑语言的重新划分,是把建筑中动态的、不确定的空间模式变成静态的、稳定的模式,提高信息获取的时空准确度,使建筑设计更有针对性和以人为本。

韧性设计的感知化(SENSING)将建筑演化成为一个具有感知能力的、能思考的“生命体”,能够储备、分析和学习大量数据,并进行自我成长。建筑室内空间的设备联动能为居住者提供更为灵活、舒适、便捷、安全、高效的生活环境。在建筑物联网技术的结合应用下,居家、办公、商业、医疗、教育等不同类型的室内环境均可实现智能化感知和调控。例如新加坡国立大学零能耗教学大楼(SDE4)的教育室内空间,充分利用采光传感器调节日光利用率,基于传感器反馈的VAV盒进行调节和控制温度和空气质量,进行座位空缺检测和高效率的物联网智能吊扇布局;这种设计一方面节约能耗,另一方面与教师和学生互动,提高室内舒适度,营造共享空间。

3.5 健康-以人为本

“健康”是马斯洛需求层级理论中人的最基本需求。健康领域涉及许多交叉学科,例如公共卫生学、心理学、营养学、人文与社会科学、运动生理学等等,长期以来,城市和建筑的空间设计对使用者具有生理和心理上的影响已被证实[19]。韧性的健康设计与绿色设计应当紧密结合,提升建筑的健康要素,提升急性的防灾风险管理能力和慢性康复恢复能力,营造出舒适、健康、宜居、宜游的韧性空间。

笔者提倡将中国健康建筑设计及国际WELL 标准理论融入韧性设计。相对于绿色建筑关注建筑性能,健康建筑设计和WELL 理论更加关注建造物理环境,更能探索建筑与使用者的健康和福祉之间的关系。对韧性的健康设计的关注,同样可提高建筑空间活力,建筑空间中的良好的通风可以加快空气污染向外扩散,减少细菌停留,对使用者来说是一种以人为本的关怀。例如新加坡福南项目(Funan Mall)的设计除了共享空间外[20],也为韧性的健康设计提供了思路。福南项目在商场入口地面层设计了一条特殊的单车通道,鼓励自行车运动,社区居民和游客可以通过骑自行车通往商场内部的所有商业空间。中庭空间的改造也促进了居民和游客的运动体验和舒适感,设置了七层楼高的攀岩墙,给攀岩运动爱好者们提供了运动空间。福南商场的屋顶花园是新加坡最大的城市农场(Urban Farm),展示着新加坡花园城市的特点,还专门设立蔬果种植区、菌菇培育室和水产养殖区作为展示和教育平台,向来访者普及植物和水产生长的过程,农场的收成都将直接供应商场餐厅,自种自用。另外,屋顶还有儿童游乐设施,母婴室以及五人制足球场供居民和游客使用。新加坡福南项目不断地鼓励居民和游客参与社区公共空间活动,鼓励运动和吸引步行,都在为打造优质的韧性健康空间做出尝试。

4 结语

建筑学科的发展时刻受到科学、技术和不稳定因素的深刻影响。反思设计,从过去的美学、文化、历史、符号学、类型学等,转变为以科学角度应对能源短缺、健康等新问题的建筑模式。韧性设计是一种面对未来情景所表达出的新设计模式,也是迈向碳中和的另一建筑设计手段,并在低碳压力下积极适应和转变为可持续发展。低碳设计与韧性设计是相互关联的,设计依归都是以人为本,即基于福祉(well-being)从人的本身需求出发。以人为本的低碳韧性设计可从建材出发,改进建造模式,改善环境空间及影响用户的空间行为,针对使用建筑空间的特定人群进行设计和布置,利用大数据和使用评估进行管理。作为建筑师及有关设计人员,也需转换革新思维,面对未来不确定性情景,保持或恢复建筑动态活力,以适应“后疫情时代”“碳中和目标”“未来建筑”的真正需求。

图7.SDE4 Sensors(Source:NUS;Photo by Rory Gardiner)

图8.新加坡福南项目屋顶农场 (Source: https://www.vsszan.com)

图8.新加坡福南项目室内单车道路 (Source: https://www.indesignlive.sg/)