收入增长、收入差距如何影响居民幸福感

——基于中国家庭追踪调查的面板数据

2022-09-08郑结枝

姚 磊,郑结枝

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230000)

一、引言

近年来,我国经济建设取得显著成就,物质条件不断丰富、人民生活质量不断提高。但在经济增长加快、居民收入增加的同时,收入差距也在进一步拉大,居民幸福感并没有得到明显的提升,甚至有下降的趋势[1]。

1978年我国的国内生产总值仅为3 678.7亿元,人均GDP为343.4元,还处于低收入国家行列,而2019年这两项数额增加到988 528.9亿元和70 892元,这说明中国的经济发展的确取得了巨大的进步。“世界价值观调查”(World Value Survey)的数据显示,从1995年至2012年,中国居民的平均幸福感从7.13下降至6.85[2],与此同时,我国居民收入明显增长。收入增长的同时,居民幸福水平并没有保持同步增长,甚至有下降的趋势,这违背了传统观点:经济增长可以促进国民幸福感的增加。美国经济学家Easterlin认为,同一个国家内,经济上越富有越容易感到幸福,但将不同的国家进行对比,发现富国的幸福水平并不一定比穷国高,财富的多少并不代表幸福水平的高低,也就是经济增长与主观幸福感并不构成正比关系,这就是著名的“Easterlin悖论”[3]。

中国“Easterlin悖论”出现的原因是什么?如何解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,提高人民的获得感、幸福感,是当前面临的主要难题。因此,研究收入增长、收入差距、居民幸福感三者之间的关系,提出新的政策思路,对解决民生问题、提升居民幸福水平具有重要的现实意义。

二、文献综述与研究假设

(一)收入增长与居民幸福感

收入可以影响居民幸福感,但具体如何影响并没有得出一致结论。大多学者认为收入可以提升居民幸福感:Blanch flower和Oswald通过对美英两国的研究,发现“金钱可以买来幸福”,也就是说收入与幸福感之间的确存在着相关关系[4],当居民收入水平比较低时,增加收入可以提升幸福感[5]。由攀比理论和效用函数,发现低收入者的幸福水平更容易受到收入增长的影响[6]。无论是否控制相对收入,绝对收入都与幸福感存在着显著的正向关系[7],且绝对收入的增加有助于农村居民幸福感的提升[8]。但考虑相对收入后,绝对收入的正向影响有一定程度的减弱[9]。尽管经济发展会导致个人绝对收入的增加,但是相对收入水平并没有得到明显提升[10],而相对收入对居民幸福感的影响显著[11]。根据以上分析,提出本文假设1:

H1:收入增长对居民幸福感有显著正向影响。

(二)收入差距与居民幸福感

学术界对“Easterlin悖论”现象的成因给出了许多解释,大致可分为两种,改变预期说和相对剥夺说。改变预期说认为,收入差距可以使人改变对自身的收入预期,从而影响幸福水平。相关的解释有“正向隧道效应”和“负向隧道效应”。“正向隧道效应”的解释为,当身边的人经济状况好转或社会地位提高时,认为自己的收入也会有相应的提升,从而使幸福感得到提高;“负向隧道效应”正好相反,是指收入差距较大时,只有一部分人享有经济发展成果,人们可能产生不悦或嫉妒的心理,幸福感也就随之降低[12]。相对剥夺说的理论解释为,收入差距的加大会使得人们产生“相对剥夺感”,而“相对剥夺感”是指与身边人进行比较时,发现自己处于劣势而产生的被剥夺感,这种感觉会产生消极情绪,从而使得幸福水平降低[13]。

关于收入差距对居民幸福感的影响,经济学家进行了大量研究。一般来说,如果收入差距较小,则幸福水平较高[14],收入差距扩大会导致居民幸福感的下降[15],收入差距与居民幸福感之间的关系显著为负[16,17]。基尼系数越高,居民幸福感就越低[18]。根据“世界价值调查”的数据得出,收入差距增大而产生的“相对剥夺感”是中国居民幸福感下降的重要原因[19],由于收入不平等存在而产生的厌恶心理会使居民幸福水平下降[20]。中国居民的收入不平等对幸福感的负向影响显著[21],而且这种负向影响对农村居民和低收入者的作用更明显[22],农民的收入不平等程度越高,农民幸福水平越低[23]。据此,提出本文假设2:

H2:收入差距对主观幸福感的影响显著为负。

由于收入差距的增大,人们的幸福水平并未随着收入增长而得到相应的提高。在一定的范围内,收入差距的增大会使主观幸福感得到提升,但如果收入差距超过一定程度,就会降低低收入者的幸福水平[24]。收入差距与幸福感之间存在着“倒U形”的关系[25,26],基尼系数处于0.4以下,居民幸福水平随着收入差距的增大而得到相应提升;一旦超过0.4,收入差距进一步扩大后,居民幸福水平降低[27]。这表明,收入差距会减小经济增长对幸福水平的正面影响[28]。基于以上分析,提出本文假设3:

H3:收入差距扩大减少了收入增长对居民幸福感的正向影响。

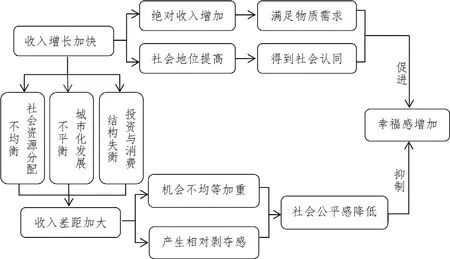

收入增长、收入差距影响居民幸福感的理论框架如图1。

图1 收入增长、收入差距对居民幸福感影响的作用机制

综上所述,现有文献关于收入增长与收入差距对居民幸福感的影响做了大量研究,但大多单独解释收入增长或收入差距的作用,将两者放在一起来对居民幸福感做出解释的研究不多。且前人主要分析收入或收入差距与居民幸福感的关系,关于两者对幸福感的内在作用解释得较少。基于此,收入不平等影响居民幸福感的作用机理仍然有待检验。本文在总结前人研究的基础上,使用“中国家庭追踪调查”(Chinese Family Panel Studies,CFPS)5年的匹配数据,尝试对中国的“Easterlin悖论”给出新的实证解释。本文可能的创新之处:(1)以往研究关于收入与居民幸福感的关系有着十分充分的探讨,但较少有文献说明收入与收入差距对幸福感的内在作用关系,本文尝试给出收入及收入差距对幸福感作用的内在机理;(2)已有的文献大多就某一年的截面数据进行研究,或者直接对比不同年份的研究结果,很少有研究使用面板数据,本文匹配“中国家庭追踪调查”5年的数据,构造面板数据来研究这一问题。

三、数据、变量和模型

(一)数据来源

本文选取CFPS 2010年、2012年、2014年、2016年、2018年5期的家庭数据,样本范围涵盖全国25个省、自治区、直辖市,对各年变量进行处理,删去不知道、不适用、拒绝回答、缺失数据以及所属省份样本量极少的家庭后,将家庭数据与个人数据进行匹配整合,删去匹配失败数据后,将各年数据进行匹配,构建一个平衡面板数据。最终以5个年度都参与调查的7 022个人作为研究样本,样本总数35 110。

(二)变量选取

1.被解释变量

将居民幸福感选作本文的被解释变量,CFPS中关于居民幸福感的问题描述为:“您觉得自己有多幸福?”,答案分为10个等级,从“非常不幸福”到“非常幸福”,要求被访者从自身情况出发,在1到10的范围内选择一个数值作为自己的幸福感得分。本文为分析简便,将幸福感得分每相邻两分合成一个等级,这样就变成5个等级,分别为:非常不幸福、比较不幸福、一般幸福、比较幸福、非常幸福,取值范围为1~5。

2.解释变量

基于研究假说,本文的解释变量主要有:①绝对收入。因为被调查者可能是学生或者全职家庭主妇,他们并没有收入,所以本研究用家庭人均收入来衡量个人的收入多少。在实际调查中,收入很难接近正态分布,对绝对收入取自然对数。②相对收入。一般相对收入用来表示家庭经济状况在当地所处的相对位置。参考以往研究,本文将个人自评社会经济地位来衡量相对收入水平。CFPS关于相对收入的问题描述为:“您在本地的社会地位?”,答案分为5个等级,其中很低取值为1,很高取值为5,要求被调查者在1~5之间进行选择。③基尼系数。为了衡量收入差距,本文利用家庭人均收入来计算被访者居住地的基尼系数。对于基尼系数的测量,很多研究发现,不同地区的收入不平等对居民幸福感有不同的影响,为了验证相关理论,需要细化地域类型来测度基尼系数。但为了保护被访者隐私,关于居民居住地的信息只揭示到省级,所以,关于基尼系数的测量层次,本研究限定在省一级。

3.控制变量

若存在遗漏变量,可能导致估计偏差,为了尽量消除偏差,本文引入其他可能相关的控制变量。通过回顾文献,本研究选取性别、年龄、婚姻状况、教育程度、健康状况、工作状况、居住地等作为控制变量,纳入模型分析。

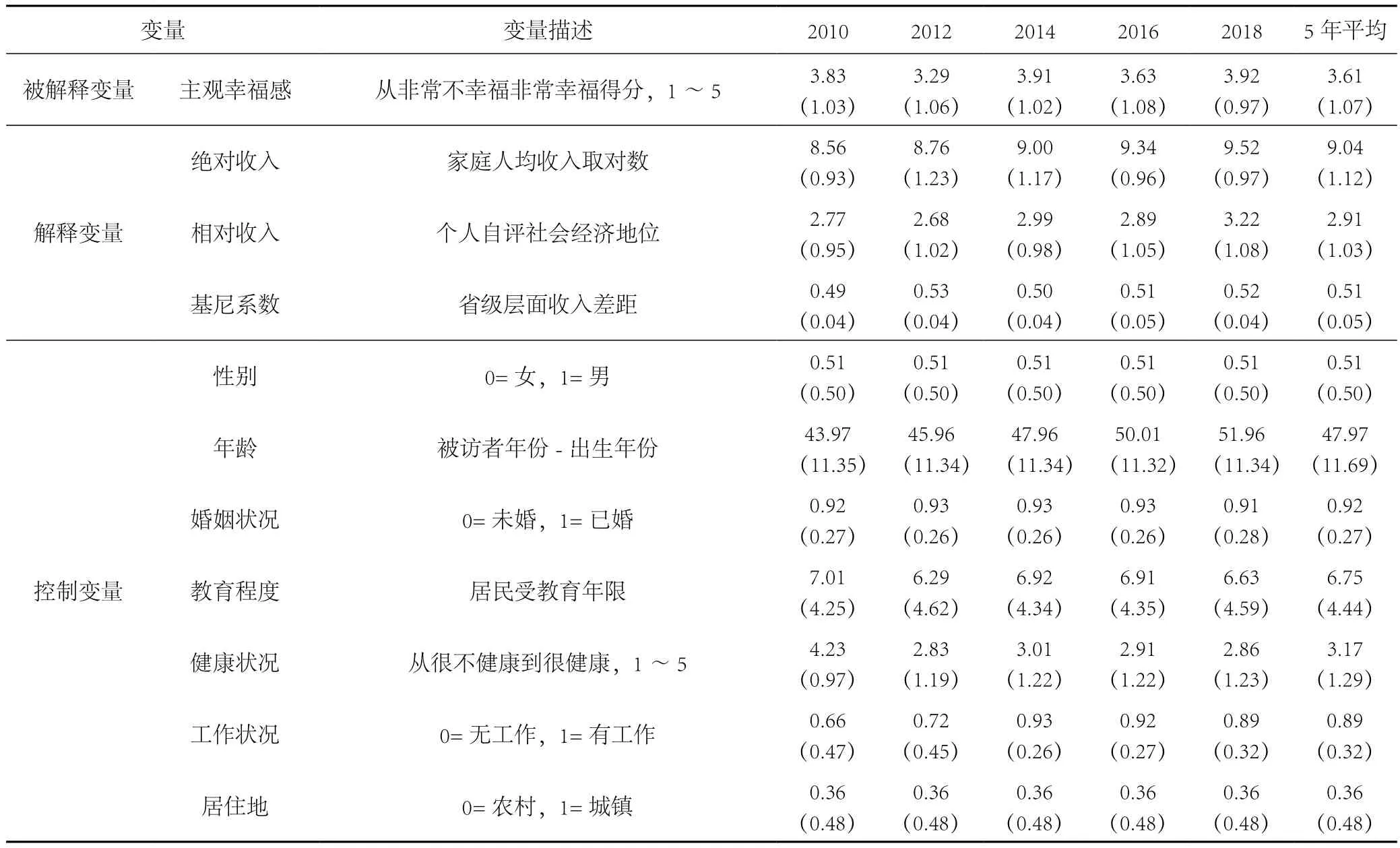

4.描述性统计

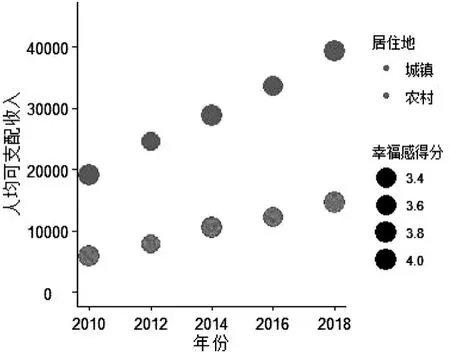

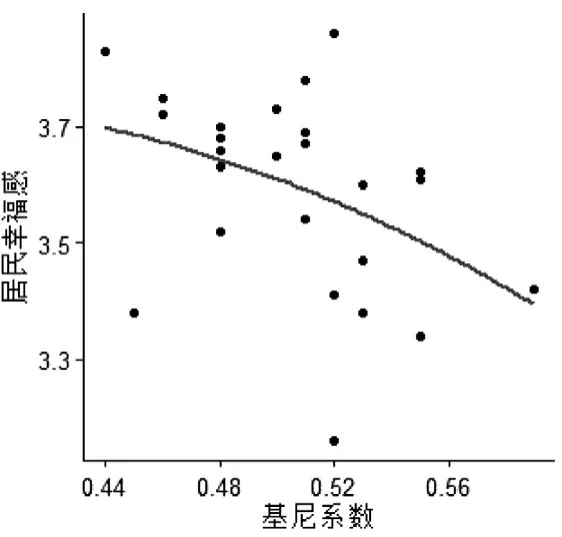

表1给出了各年以及面板数据中各变量的描述统计结果。总的来说,中国居民的主观幸福感呈现波动变化,而居民收入逐年增长。图2可以进一步说明这种变化情况,可以看出,城乡居民的幸福感得分并没有随着收入增长而有明显提高,这间接证明了中国“Easterlin悖论”的存在。为了进一步探究收入差距可能对居民幸福感的影响,图3利用面板数据给出25个省区市基尼系数与居民幸福感变化情况,根据图形初步判断,收入差距对居民幸福感可能存在非线性影响。

图2 2010—2018年城乡居民人均可支配收入与居民幸福感变化情况

图3 25省区市基尼系数与居民幸福感变化情况

表1 变量的描述性统计

(三)模型选取

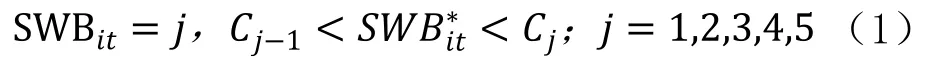

作为一个5项有序选择变量,居民幸福感的各选项之间并不能直接比较。参考Alesina等[29]的做法,本研究选用面板有序logit模型。假设存在一个潜在连续变量(潜在主观幸福感,SWB*),它可以代表被解释变量(主观幸福感,SWB),但不能直接测量,二者满足如下关系:

设潜在主观幸福感的回归方程为:

下标i代表个体,t代表年份,SWB*表示潜在主观幸福感,Income分别取绝对收入和相对收入,Gini表示基尼系数,表示控制变量,表示不随时间改变、不可观察且对居民幸福感有影响的变量,、、、、均为待估参数,、、均为随机误差。关于主观幸福感的条件概率密度公式如下:

四、实证分析及解释

(一)全样本模型

模型在各假设下的回归结果如表2所示。需要注意的是,有序logit模型并没有给出边际效应,而是回归系数。根据表2中模型1和模型2可以看出,在1%水平上,随着绝对收入和相对收入的提高,居民幸福水平得到明显提升,而且相对收入影响更大,这验证了假说1;由模型3可知,基尼系数与幸福感之间有反比关系,说明收入差距越大,幸福感水平会越低,这验证了假说2;与模型1和模型2相比,模型4中绝对收入和相对收入系数均有所减小,说明收入差距的扩大使得收入增长对居民幸福感的正向作用减小,这验证了假说3。

表2 全样本回归结果

观察控制变量可以发现,性别系数显著为负。说明女性感到幸福的可能性更大。这可能是由于男性要面临的经济压力更大、要承担的社会责任更多,而且女性更懂得排解压力。从年龄来看,年龄对幸福感的影响为负,年龄的平方对幸福感的影响为正,且都在1%水平上显著,说明年龄对幸福感存在“U形”影响。这可能是因为随着年龄增长,人们所面对的经济压力变大,找工作、结婚、买房等都可能使经济拮据的人的幸福感受到影响。而到了中年以后,生活和工作趋于稳定,幸福感又会有所回升。从婚姻状况来看,已婚居民更容易感到幸福,这可能是因为已婚居民可以获得更多的安全感和归属感,感受到更多来自家庭的温暖。在模型2和3中,受教育程度越高,居民感到越幸福,这可能是因为学历越高,机会就越多,工资也就更高;而在模型1和4中,教育程度的系数并不显著,这可能是因为教育程度与绝对收入存在相关性,人们普遍认为更高的教育程度意味着更高的收入,教育对主观幸福感的作用更多地通过收入增长体现出来。从健康状况来看,居民的健康水平越高,主观幸福感越强。这符合常识,居民的身体状况越好,意味着有更多时间去干自己感兴趣的事,也不用遭受病痛折磨,自然更幸福。从工作状况来看,居民有工作更容易感到幸福,这是因为居民若没有工作,就没有稳定的收入来源,其受到的压力更大。从居住地来看,农村居民与城市居民的幸福感并没有显著差异,这可能是因为虽然中国长期处于城乡二元社会结构,但由于城乡一体化,城乡之间的差距逐渐减小,且农村居民受到的社会压力较小,所以即便经济发展不如城市居民,幸福感也没有表现出过大差异。

(二)收入分层与城乡分层模型

关于收入增长以及收入差距对居民幸福感的影响,以往研究给出的解释主要有需要实现理论、期望理论、社会比较理论、改变预期说和相对剥夺说等。前面给出了收入增长以及收入差距对居民幸福感的总体影响,为了对结论进行稳健性检验以及比较收入不同、居住地不同对居民幸福感是否有不同影响,本文对家庭人均收入、城乡居民分别进行分组统计,检验上述理论对于分层样本是否依然成立。表3给出分层后的回归结果。根据分位数结果,本文将家庭人均收入属于0%~50%的居民定义为“低收入阶层”,将家庭人均收入属于50%~90%的居民定义为“中等收入阶层”,将家庭人均收入属于90%~100%的居民定义为“高收入阶层”。

表3 收入分层与城乡分层回归结果

续表

根据收入分层的回归结果可以看出,收入差距的存在,使得低收入、中等收入居民幸福水平明显降低,但高收入居民没有受到显著影响,这说明收入差距的扩大更多地损害了低收入、中等收入居民的利益,这也验证了假说2;由于绝对收入的增长,低、中等收入居民幸福感增加的可能性更大,而高收入居民的这种变化并不明显,说明收入越低的居民,越希望增加绝对收入;相对收入提高,各收入阶层居民幸福感都随之提升,且收入更高的居民幸福感提升更多,说明收入高的人更关注经济地位的提高,这也验证了假说1。

比较收入分层的控制变量,性别和年龄可以显著影响低、中等收入居民的幸福感,但对高收入居民影响不大。与全样本模型不同的是,教育水平提高,各收入阶层居民幸福水平变化并不明显,这可能是因为学历的提高会促进收入增长,进而提升幸福感。从工作状况来看,对于低、中等收入居民来说,有工作更容易感到幸福,说明他们需要工作来维持生活,而高收入居民已经积累了足够的财富,是否工作对幸福感影响不大。其他变量与全样本模型的系数变化方向相同。

根据城乡分层的回归结果,绝对收入和相对收入的增长使得城镇和农村居民幸福感都有显著提高。收入差距扩大,农村居民幸福感降低,而城镇居民幸福感无显著变化。观察控制变量可以发现,农村女性居民更容易感到幸福,但在城镇,性别对幸福感没有明显作用,这可能是因为城镇女性居民在照顾家庭的同时,还要兼顾工作,所要承担的社会压力并不比男性少。其他变量与全样本模型的系数变化方向一致。

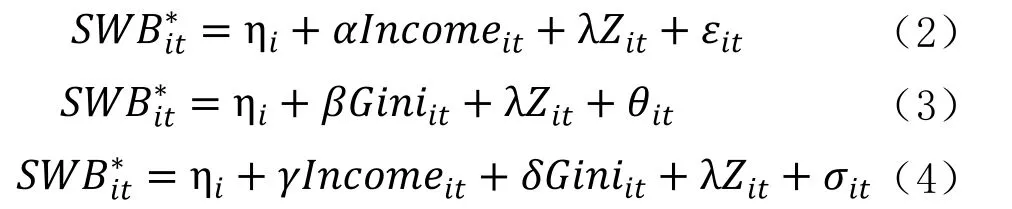

(三)分区域回归分析

为了比较分析居民幸福感的区域差异,按照我国区域划分的通常做法,将样本包括的25个省区市划分为东、中、西部地区。并分别分析这三个区域的收入增长、收入差距对居民幸福感的影响,回归结果如图4所示。根据分区域回归分析结果,绝对收入和相对收入的增长都显著提高了东、中、西部地区居民的幸福感,说明不同区域间居民都关注收入及经济地位的提高,收入对于提高居民幸福感仍然起着必不可少的作用,这也说明了研究假设的稳健性。随着收入差距的扩大,东、西部地区居民幸福水平明显下降,但中部地区居民幸福水平有所提高,这说明中部地区居民收入差距不算过大,验证了“正向隧道效应”的存在。分区域回归分析的控制变量与全样本模型的系数变化方向基本相同。东、中部地区女性居民都比男性居民更容易感到幸福,但西部地区这种区别并不明显。从教育程度来看,教育水平提高,东部地区居民幸福水平明显上升,但中、西部地区居民幸福水平有所下降。这可能是因为中部、西部地区居民对教育的投入未获得预期的回报。从居住地来看,位于中部地区的城镇居民比农村居民更幸福,而东、西部地区没有明显差别。

图4 分区域回归结果

(四)稳健性检验

为了使研究结果更为稳健可信,本文对相对收入、收入差距的衡量指标进行替换并检验。其中相对收入用个人收入等级来衡量,CFPS中的问题是“您的个人收入在本地属于?”,其中1表示很低,5表示很高。收入差距用个人收入不平等指数Kakwani来衡量。个人收入不平等指数的计算公式为:

其中,n表示样本数,μX为全部居民收入均值。

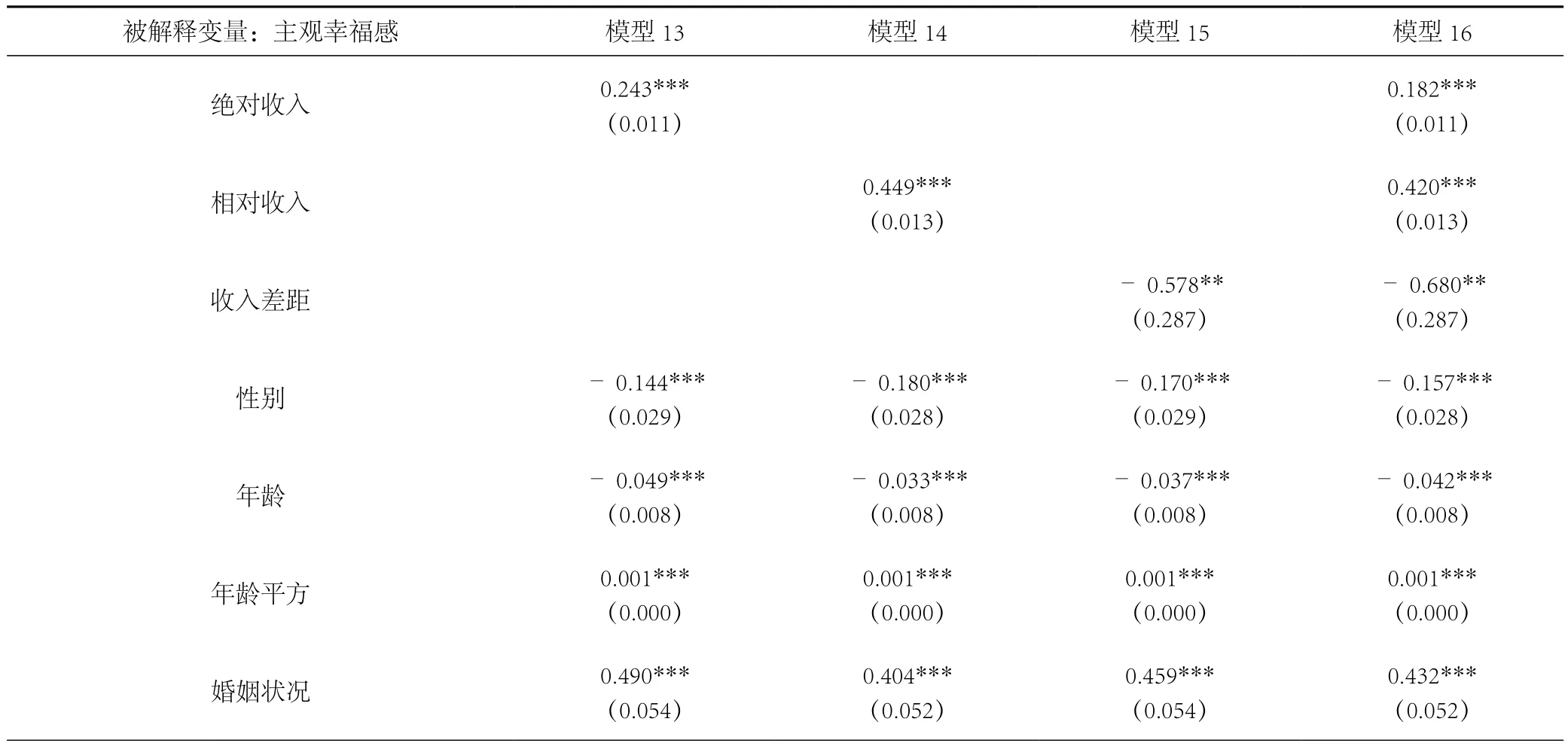

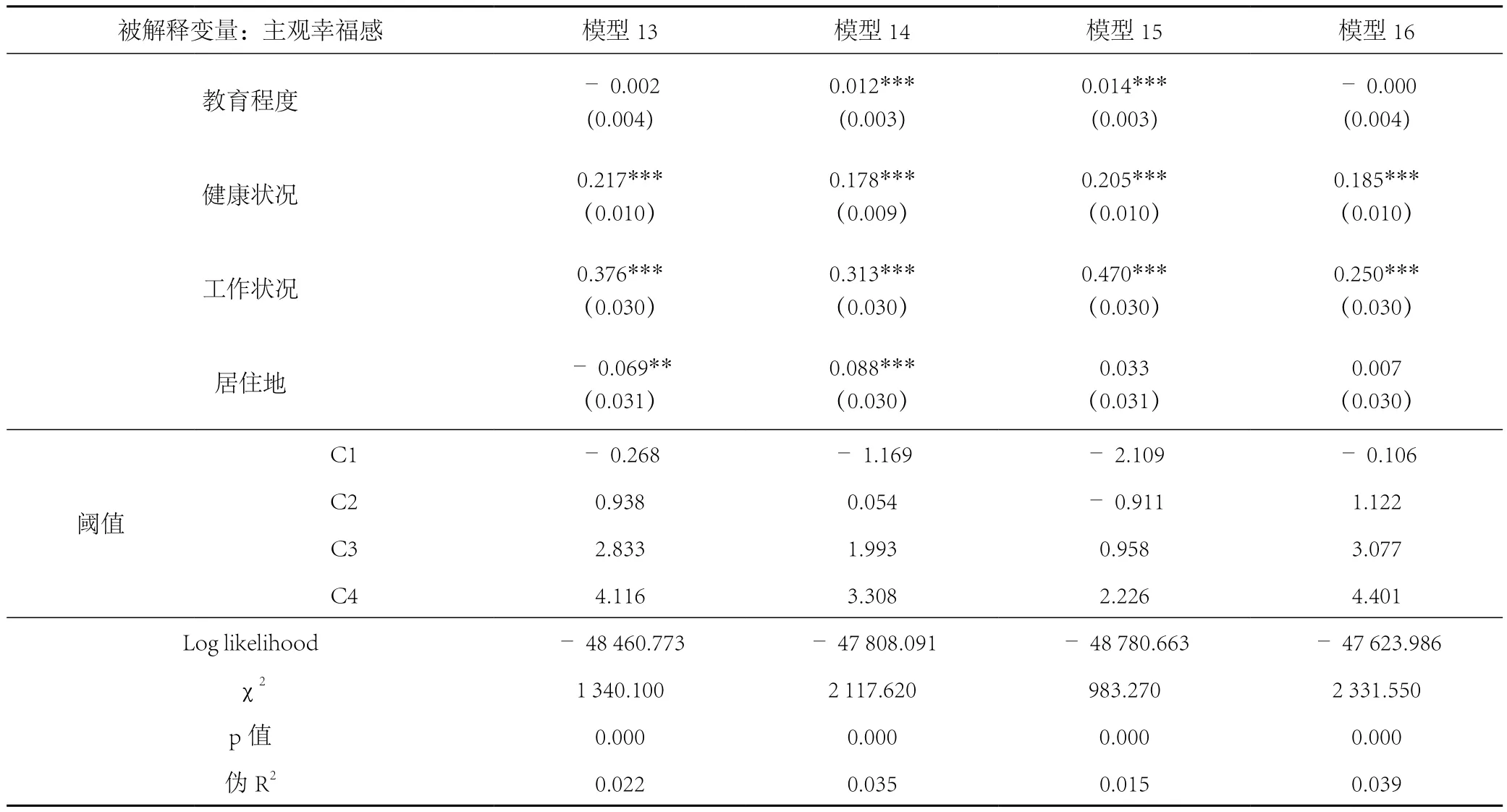

回归结果见表4。可以看出,绝对收入和相对收入的增加,使得主观幸福感明显提升。基尼系数对幸福感的作用为负,收入差距的增大会使得居民幸福水平下降,假说1和假说2依然成立;通过模型16可以发现,加入收入差距后绝对收入和相对收入的系数明显减小,说明随着收入差距的增大,收入增长对居民幸福感的正向作用减弱,假说3得到验证。

表4 稳健性检验

续表

五、结论与政策建议

(一)结论

收入不平等一直是我国经济发展中的突出问题,而且现阶段有加重的趋势,严重影响了各阶层居民的幸福水平。在此背景下,通过实际数据来检验我国现实环境中收入增长与居民幸福感之间的关系、探究收入差距如何影响我国的居民幸福感就有了实际意义。本文在理论分析的基础上,提出了收入增长、收入差距影响居民幸福感的三个假设,结合CFPS 5年的数据,采用面板有序logit模型对假设进行了检验。研究发现如下:

(1)绝对收入和相对收入提高之后,主观幸福感都能得到明显提升,而且相对收入的这种促进效果更好。绝对收入可以提升低、中等收入居民的幸福水平,但对高收入居民的作用不明显,而相对收入的增长可以使不同收入阶层居民的幸福感都得到提升;绝对收入和相对收入的增长使得城镇和农村居民幸福感都有显著提高,说明收入提高的确能够使居民幸福感有所增长;根据分区域回归结果,绝对收入和相对收入的增长都显著提高了东、中、西部地区居民的幸福感,说明不同区域间居民都关注收入及经济地位的提高,收入对于居民幸福感的提升仍然起着关键作用。

(2)居民幸福水平会随着收入差距的加大而有所下降。收入差距的扩大更多地损害了低收入、中等收入居民的利益,但高收入居民没有受到显著影响,说明收入差距对不同收入阶层居民幸福感的影响并不完全相同;与城镇居民相比,农村居民更厌恶收入差距的存在;收入差距降低了东、西部地区居民幸福感,但使中部地区居民幸福感得到提升,说明中部地区居民收入差距较小,也验证了“正向隧道效应”的存在。这也说明收入差距对幸福感的确存在“倒U形”影响,收入差距较小时,对居民幸福感有促进作用,一旦超过一定范围,就会产生负向影响。

(3)收入差距使得绝对收入和相对收入的回归系数均变小,说明收入差距的存在导致收入增长对居民幸福感的正向作用减小。居民收入增长,幸福感会有相应的提升,但收入增长的同时收入差距也会变大,这会增加居民的不公平感,进而降低幸福感,导致收入增长对居民幸福感的有利作用变小。

(二)政策建议

“国以民为本,民以生为先”。如果民生问题得不到很好的解决,社会就不会和谐。民生问题的改善,可以满足人们生活的基本需求,提高人民生活的物质条件。在发展经济的基础上,要更加注重民生,不断改善和提高民生。而居民幸福水平的提升是民生问题得到解决的最直接体现。基于以上结论,为了使我国居民幸福感得到提升,本文提出以下几点建议。

要使居民幸福感得到提升,首先应该提高居民收入,尤其是低、中等收入阶层居民收入。经济增长与主观幸福感不太一致,但这不代表忽视经济增长来谈幸福,相反,要提升居民幸福感,经济增长是前提。我国有大部分居民位于中低收入阶层,他们之中有着更为严峻的社会问题。要提升居民幸福感水平,就应该更多地关注低、中等收入阶层,将社会资源更多地向低、中收入阶层倾斜,让社会政策更多地照顾低、中收入阶层利益。只有让中、低收入居民生活状况得到改善,我国居民幸福感才能得到全面提升。

收入差距会使居民幸福感降低,应该尽量消除不合理的收入差距。要提高居民幸福感,就应该加快收入分配制度改革,提高劳动初次分配份额;改革财税政策,进一步加大转移支付力度,确保增加低收入者收入,缩小各收入阶层之间的收入差距;完善福利制度,增加民生性支出。经济增长对于提升居民幸福感必不可少,但政府也不能过度关注GDP,而应做出更多实际行动来促进收入公平分配,以人民幸福为己任,建设幸福中国。

保证收入分配过程中机会平等,确保居民的收入公平感和社会公平感增强。社会不平等现象的存在会导致中下层群体努力意愿减弱,进而减少他们的收入,导致收入差距进一步扩大,最终使幸福水平降低。为了使居民幸福感不断提升,需要提高居民的社会公平感,改善经济状况,提高生活质量。