中国石油集团创新储气库定价机制的做法及现实意义

2022-09-07张颙杜波董振宇丁晨

张颙,杜波,董振宇,丁晨

( 1.中国石油天然气股份有限公司财务部;2.中国石油天然气集团有限公司财务部)

1 储气调峰能力要求与储气库建设

储气调峰能力不足,已成为制约中国天然气产业可持续发展的重要瓶颈之一。为加快补足储气能力短板,明确政府、供气企业、城镇燃气企业的储气调峰责任与义务,2018年8月国务院下发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,要求到2020年供气企业形成不低于其年合同销售量10%的储气能力,城镇燃气企业形成不低于其年用气量5%的储气能力,各地区形成不低于保障本行政区域3天日均消费量的储气能力,作为临时性过渡措施,储气能力暂时不达标的企业和地区,要通过签订可中断供气合同等方式弥补调峰能力[1]。

中国石油天然气集团有限公司(以下简称中国石油集团)是中国最大的天然气供应企业,中国天然气消费量的60%是由该公司供应的,按照国务院确定的储气调峰主体责任,中国石油集团储气库建设的任务十分艰巨。储气库投资与效益不协调,影响建设单位积极性,储气费居高不下则影响使用单位积极性,这是制约中国储气库建设的两个主要因素。中国石油集团总部财务部门组织中国石油西南油气田公司天然气经济研究所、中国石油规划总院、中国石油集团经济技术研究院等科研院所,根据国家的天然气价格政策,结合公司天然气业务的管理体制,对储气库定价问题持续开展深入研究[2-4],通过不断完善储气库定价机制,促进储气库的建设与利用,取得了显著效果。

2 天然气基础设施定价的基本问题

天然气长输管道、地下储气库、液化天然气(LNG)接收站以及城市配气管网构成天然气基础设施。制定天然气基础设施的收费价格需要解决两个方面的基本问题——确定年度收费总额和设计具体收费价格。完善储气库定价机制,也必须围绕解决以上两个方面的问题而进行。天然气基础设施一般都具有比较明显的自然垄断属性,其收费价格往往受到政府监管,政府监管部门也是通过解决这两个方面的问题来实现其政策目标。

2.1 确定年度收费总额

年度收费总额必须能够补偿运营企业为提供天然气基础设施服务所发生的一切合理支出,包括运行维护支出、折旧摊销支出、所得税及其他纳税支出,以及投资者要求的公正、合理收益。政府监管部门在这方面要实现的政策目标是:一方面要使运营企业以一种合理的成本提供用户所要求的服务,另一方面要使运营企业有机会回收所有合理的、谨慎发生的成本并使其投资者获得合理的投资回报。

确定年度收费总额有两种基本方法:服务成本法和现金流量折现法[5]。尽管两者使用的定价模型有所不同,但都是通过限制运营企业回报率来达到价格监管目的的定价方法,因此也被称为规定回报率方法。

在服务成本法下,按如下公式确定年度收费总额:年度收费总额=运行维护支出+折旧摊销支出+所得税及其他纳税支出+投资收益。其中,投资收益=有效资产×准许收益率,有效资产=固定资产和无形资产原值+营运资本-累计折旧摊销。由于固定资产及无形资产的原值加上营运资本,代表投资者对天然气基础设施投资的总额,累计折旧摊销代表投资者从收费中已回收的投资,故有效资产代表的是尚未回收的投资。

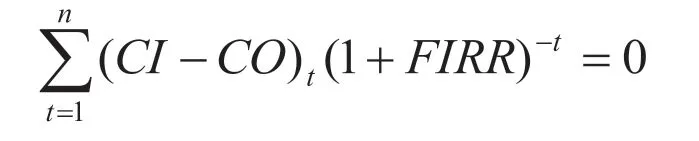

在现金流量折现法下,按如下公式确定年度收费总额。

式中:CI为现金流入量,主要是项目在经营期的年度收费总额,也包括项目结束时回收的营运资本和固定资产净残值;CO为现金流出量,包括在项目建设期对固定资产和无形资产的建设投资(不含建设期利息)以及在经营期对固定资产和无形资产的后续投资,在投产初期投入的营运资本,在经营期的运行维护支出、所得税及其他纳税支出等;(CI-CO)t为第t年的净现金流量;n为计算期,包括建设期和经营期;t为年份;FIRR为准许收益率。

服务成本法和现金流量折现法的适用范围有所不同。将多个不同时期建设的天然气基础设施项目放在一起统一定价,例如制定天然气长输管网和城市配气管网的服务收费价格,要采用服务成本法而不能采用现金流量折现法,主要是因为构成管网的各条管线通常都是不同时期建设的。制定单个项目的服务收费价格,例如制定储气库、LNG接收站的收费价格,对管道采取“一线一价”方式制定收费价格,如果项目的经营期较短(不足30年),最好采用现金流量折现法(采用服务成本法会导致项目在投产初期收费价格较高而后期较低),如果经营期较长(不少于40年),最好采用服务成本法(采用现金流量折现法需要对较长时期的历史数据进行追溯)。

历史上,中国采用现金流量折现法以“一线一价”方式制定管输价格,管输价格中包含储气库费用,例如国家发改委在2003-2005年制定的西气东输一线、陕京一线和二线以及忠武线的管输价格,均采用现金流量折现法,管输价格中都包含储气库费用。2013年7月国家发改委在全国推广门站价格管理,管输价格以及包含在管输价格中的储气库费用,都包含在国家发改委制定的各省门站价格中。2016年10月国家发改委下发通知,规定跨省天然气管输价格采用服务成本法以“一企一价”方式制定,且管输价格中不再包含储气库费用[6],储气服务价格由供需双方协商确定,储气设施天然气购销价格由市场竞争形成[7]。2017年8月国家发改委下发通知,规定按新的管输价格管理办法核定的跨省管输价格从2017年9月1日开始执行,并同步下调各省基准门站价格。至此,各省基准门站价中不再包含储气库费用,供气企业可以在基准门站价之外按市场化原则单独向城镇燃气企业、直供工业用户等下游买方收取储气库费用,但双方必须单独签订合同,约定气量和价格。

2.2 设计具体收费价格

年度收费总额确定后,还要通过一定的成本分类和分配程序,形成具体的收费价格,这一步骤也被称为费率设计,政府监管部门可以通过费率设计达到与现行市场条件相适应的政策目标。例如,在美国,州际管道公司负责天然气运输和储存业务,在1992年以前,运输和储存服务实行捆绑定价,从1992年起实行非捆绑定价。1952年美国联邦政府监管机构规定,州际管道公司在设计收费价格时固定成本的50%通过容量费回收,另外50%的固定成本和全部变动成本通过使用费回收;为应对20世纪70年代出现的州际间天然气供应短缺,抑制工业用气,1973年美国联邦政府监管机构规定,固定成本的25%通过容量费回收,其余75%的固定成本和全部变动成本通过使用费回收;20世纪80年代,当州际间天然气供应出现过剩时,美国联邦政府监管机构在1983年规定,全部变动成本及固定成本中的权益资本收益及其所得税通过使用费回收,其余固定成本均通过容量费回收;为促进管道开放和“气与气”竞争,1992年美国联邦政府监管机构规定,全部固定成本都通过容量费回收,只有变动成本通过使用费回收[8]。

在欧美天然气市场发育较为成熟的国家,天然气基础设施的收费价格通常被设计成两部甚至三部结构,其中运输和储存业务采取典型的“容量费+使用费”两部制。在两部制收费方式下,接受固定供气服务的用户需要支付容量费和使用费,不管实际提气量是多少,容量费按照合同约定的日最大供气量支付,计算公式为:每日容量费=日最大供气量×容量费率。使用费按照实际提气量的多少支付,计算公式为:每日使用费=每日实际提气量×使用费率。

在两部制收费方式下,接受固定供气服务的用户为每立方米天然气所负担的管输费可按如下公式计算:单位气量管输费=容量费率/用户的负荷系数+使用费率,其中,用户的负荷系数=用户的日均提气量/日最大供气量。用户的负荷系数是衡量用户季节用气均衡程度的一个指标,负荷系数越低,表明季节用气越不均衡。很显然,在两部制收费方式下,接受固定供气服务的用户,季节用气越不均衡,其为每立方米天然气所负担的管输费就越高,这种定价机制促使用户改善用气结构,提高季节用气均衡性,从而有利于提高管道利用效率,减少储气库建设投资。如果用户需要接受固定供气服务但又无法改善用气结构或提高季节用气均衡性,就必须承担相应的储气调峰成本,这有利于促进储气库投资建设。对运输和储存服务无论是采取捆绑定价还是非捆绑定价,上述分析结论都是成立的[9]。

历史上,中国也曾尝试对管输收费(含储气库费用)采取两部制。忠武线和陕京二线分别于2004年和2005年投产,国家发改委在忠武线和陕京管道系统采取两部制收费,但最终没有获得成功。门站价格管理于2013年7月在全国推广后,管输价格不再与城镇燃气企业、直供工业用户等下游买方发生直接联系,由于门站价格是综合反映气源供应成本和管道运输成本的运销捆绑价格,对促进储气库建设针对性不强。对此,中国结合自己的实际情况,采取行政手段与市场手段相结合的办法,加快推进储气设施建设。一方面规定各责任主体的储气能力建设指标并实行问责制,另一方面允许供气企业按市场化原则向下游买方疏导储气调峰成本。中国石油集团作为中国最大的天然气供应企业,为确保公平、公正,仅当接受固定供气服务用户的最大日量倍数超过一定水平时,对超过最大日量倍数规定值的气量收取适当的储气调峰费。最大日量倍数也是衡量用户季节用气均衡程度的一个指标,为用户的最大日供气量÷日均提气量,与用户的负荷系数互为倒数关系。

3 中国石油集团创新储气库定价机制的做法

3.1 储气库定价属于供气企业内部价格管理范围

目前,中国对天然气实行门站价格管理,中国石油集团、中国石化集团等从事跨省天然气销售业务的供气企业,按照国家发改委的门站价格政策向城镇燃气企业、直供工业用户等下游买方销售天然气。国产天然气的出厂价格、进口天然气的到岸价格、管输价格、地下储气库的储气费以及进口LNG的汽化费等,或作为供气企业的内部结算价格,或只与供气企业发生联系,与下游买方不发生直接联系。其中,管输价格、进口LNG的汽化费按照“准许成本加合理收益”原则实行政府定价,国产天然气的出厂价格、地下储气库的储气费由供气企业自己制定,进口天然气的到岸价格由供气企业与境外出口商通过合同约定。

可以看出,依据中国现行的天然气产、运、储、销价格体系,储气库定价属于供气企业的内部价格管理,储气费主要是供气企业的内部结算价格(对外提供储气服务目前还只是个别现象),这与许多国家储气库实行公平准入、储气库的收费价格受政府管制有很大区别。以中国石油集团为例,其所属的油气田企业负责储气库的建设与运营,天然气销售企业作为储气库的使用单位,油气田企业按照集团公司制定的储气价格向天然气销售企业收取储气费,天然气销售企业按照国家门站价格政策向下游买方销售天然气,用门站销售收入补偿储气费支出。

作为供气企业的内部价格管理,储气库定价的核心问题是如何平衡内部相关企业的利益关系,一方面要解决储气库投资与效益不协调问题,调动储气库建设与运营单位的积极性,另一方面要解决储气费居高不下的问题,调动储气库使用单位的积极性,特别是作为储气库使用单位的天然气销售企业,目前还承担着国家政策原因形成的进口天然气销售亏损,其负担已经很重,制定储气库的收费价格,必须充分考虑它们的意见。

3.2 创新储气库定价机制的具体做法

2015年中国石油集团一批新建储气库相继投产,包括新疆油田呼图壁储气库、西南油气田相国寺储气库、辽河油田双6储气库、大港油田板南储气库、华北油田苏桥储气库、长庆油田陕224储气库等。受中国对天然气基础设施定价普遍采用完全气量法收费的做法影响,中国石油集团制定上述储气库的储气费标准最初也是采用完全气量法,分为注气费和采气费,按照实际注气量和采气量分别收取。储气库的建设周期较长(通常为5~8年),新建储气库在投产初期实际注采气量远低于设计储气能力,采用完全气量法定价导致项目在投产初期效益较差甚至出现严重亏损,影响了储气库建设和运营单位的积极性。另一方面,采用完全气量法收费,储气库工作气容量的周转利用效率越高,使用单位支付的储气费就越高,也不利于调动储气库使用单位使用储气库的积极性。

为了促进储气库的建设与利用,中国石油集团全面创新储气库定价机制,形成了一套完整的储气库定价方法与制度,具体做法如下。

3.2.1 采用规定回报率方法制定储气费

对新投产的储气库,以集团公司批准的项目可行性研究报告为基础,采用现金流量折现法制定初始储气费。根据项目建设投资、经营成本、储气能力、实际注采气量等的变化,每隔3年对储气费进行一次校核调整。为保证定价方法的连续性,避免因改变定价方法对储气库的运营方或使用方产生重大影响,重新核定价格时应继续采用现金流量折现法,除非追溯历史数据比较困难或采用服务成本法更符合实际情况。

3.2.2 合理确定准许收益率和经营期

中国石油集团《石油建设项目经济评价方法与参数》规定储气库项目的财务基准收益率为6%,项目经营期和固定资产折旧年限均为30年。总部财务部门按6%的准许收益率和30年经营期核定储气费,同时规定只有满足以下条件,实际收益率才能达到准许收益率:一是年度实际储转量达到储气库已形成的工作气容量,即容量周转利用效率达到100%;二是实际经营成本不能超过定价成本。

3.2.3 引进标准成本制度

对维护修理费、职工薪酬、安全生产费用、厂矿管理费、公司管理费等定价成本的核定,均依照中国石油集团《石油建设项目经济评价方法与参数》中的有关计算方法和标准确定。对《石油建设项目经济评价方法与参数》中没有统一标准的费用,例如井下作业费、测井试井费、材料费、燃料费、动力费、监测费等,按照近3年的实际平均水平作为定价成本的取值标准。

3.2.4 采取“容量费+使用费”两部制收费方式

容量费用于回收固定性运行维护支出,包括井下作业费、测井试井费、职工薪酬、折旧摊销支出、维护修理费、厂矿管理费、公司管理费等。容量费费率按如下公式确定:容量费费率=固定性运行维护支出/定价采用的储气库工作气容量,定价采用的储气库工作气容量为制定价格时储气库已形成的工作气能力。使用费用于回收可变性运行维护支出(包括材料费、燃料费、动力费、监测费、安全生产费等)、所得税及其他纳税支出和投资收益,使用费费率按如下公式确定:使用费费率=可变性运行维护成本/实际注采气量+(投资收益+所得税及其他纳税支出)/(2×定价采用的储气库工作气容量),实际注采气量按照近3年的实际平均水平确定。

3.2.5 容量费和使用费采取不同的计取方式

储气库以对内服务为主,同时对外出租容量。对内提供储气服务时,储气库运营企业按如下方式与内部天然气销售企业结算储气费:每月容量费=(定价采用的储气库工作气容量-对外出租的库容)/12×容量费费率;每月使用费=对内提供储气服务每月份工作气实际注采气量×使用费费率。对外出租库容时,储气库运营企业按如下方式与外部用户结算储气费:每月容量费=对外出租的库容/12×容量费费率;每月使用费=对外提供储气服务每月份工作气实际注采气量×使用费费率。

创新方法于2018年首先在管道运输企业经营的地下储气库中试行,包括为西气东输管道配套建设的金坛、刘庄储气库,为陕京管道系统配套建设的大港、京58储气库。管网运营机制改革后,上述储气库划归国家石油天然气管网集团有限公司,目前为中国石油集团租用储气库,储气费继续按照原先核定的价格执行。创新方法经过进一步完善后于2021年在油气田企业经营的地下储气库(中国石油集团目前的自营储气库)中推广,包括新疆油田呼图壁储气库、西南油气田相国寺储气库、辽河油田双6和雷61储气库、大港油田板南储气库、华北油田苏桥储气库、长庆油田陕224储气库、大庆油田四站储气库群等。

4 创新储气库定价机制的现实意义

4.1 促进储气库的建设,加快补足储气能力短板

储气库定价机制创新方法得到了储气库建设和运营单位的普遍欢迎。该方法改善了储气库投资与效益的关系,提高了储气库建设单位加快推进储气库建设的积极性,一批新建储气库将陆续投产,已投产的储气库加快扩容工作。在创新方法下,储气库的固定性运行维护支出是通过容量费回收的,由于容量费的收取与核定价格采用的储气能力有关,与储气能力是否实际使用无关,因此即使是在储气库投产的初期,在创新方法下储气库经营企业不会亏损。在创新方法下,投资收益是通过使用费获取的,由于使用费的收取与储气能力的实际使用有关,因此储气库的容量周转利用效率越高,储气库运营企业获得的经济效益越好。

4.2 促进储气库利用,降低使用单位负担

在创新方法下,储气库使用单位为储存1立方米天然气支付的储气费即单位储气费=容量费费率/储气库容量周转利用效率+2×使用费,其中储气库容量周转利用效率=(年度实际注气量+年度实际采气量)/(2×定价采用的储气库工作气容量),定价采用的储气库工作气容量为核定价格时储气库可以达到的储气能力。这表明,储气库容量周转利用效率越高,储气库使用单位负担的单位储气费越低,储气库使用单位负担降低,最终受益的是天然气消费者,因此创新方法解决了储气费居高不下的问题。创新方法最显著的特点是利用价格杠杆促进储气库容量周转利用效率的提高,通过提高储气库的利用效率,使储气库的运营方和使用方乃至终端用户都从中受益。

4.3 促进储气库运营企业降低成本,提高效率

如前所述,包括储气库在内的天然气基础设施,由于具有比较明显的自然垄断属性,其收费价格往往受到政府监管。服务成本法和现金流量折现法是制定天然气基础设施收费价格的两种基本方法,其共同特点都是通过限制被监管企业回报率来达到价格监管目的,也被称为规定回报率方法。规定回报率方法一方面消除了被监管企业对超额利润的所有期望,可以有效地兼顾被监管企业与用户双方的利益。另一方面,在自然垄断领域,由于没有竞争,通过规定回报率的方法旨在通过收入和实际成本的平衡来消除自然垄断企业对超额利润的索取,这势必不能很好地激励被监管企业提高效率、降低成本,采用标准成本制度,就可以很好地弥补规定回报率方法的不足。中国石油集团创新储气库定价机制的一项重要内容就是在核定价格时引进标准成本制度,鼓励储气库运营企业降本增效,实现高质量发展。

4.4 为实现储气价值显性化形成典型示范效应

国家发改委、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、国家能源局5部门在2020年4月联合下发《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》,要求储气设施经营企业完善内部管理机制,建立健全投资回报价格机制,实现储气价值显性化,形成典型示范效应[10]。中国石油集团通过创新储气库的定价机制,形成了一套完整的储气库定价方法与制度,可以为中国建立健全储气库的投资回报机制,实现储气价值显性化形成典型示范效应,进而通过价格机制促进储气设施建设与利用,补足储气能力短板。

4.5 为改善天然气基础设施价格管理形成典型示范效应

中共中央、国务院2015年发布的《关于推进价格机制改革的若干意见》提出,按照“管住中间、放开两头”的总体思路推进天然气价格改革。近年来,中国着力构建从跨省长输管道到省内短途运输管道再到城镇配气管网的价格监管制度框架,在加强天然气基础设施价格管理、“管住中间”方面取得了显著成绩,但也存在诸多不足之处需加以改善。主要表现在:一是天然气基础设施的准许收益率偏高,例如中国核定管输价格时准许收益率取8%而且只要管道平均负荷率达到75%即可,目前欧美天然气市场发育成熟国家的准许收益率一般不超过6%。中国天然气对外依存度较高而且进口价格也较高,天然气基础设施准许收益率偏高会进一步加大境外天然气资源引进的难度。二是普遍采用完全气量法定价,很少采用国际通行的“容量费+使用费”两部制,从而无法体现天然气基础设施容量的价值,这不仅不利于提高天然气基础设施的利用效率,也与推行天然气基础设施公平准入、加快建立“X+1+X”油气市场体系不相适应。此外,在价格管理中普遍没有引进标准成本制度,不利于提高天然气基础设施运营企业降低成本、提高效率的积极性。中国石油集团通过创新储气库的定价机制,包括合理确定准许收益率、引进标准成本制度以及采用“容量费+使用费”两部制,可以为中国改善包括长输管道、地下储气库、LNG接收站、城市配气管网在内的天然气基础设施的价格管理形成典型示范效应,推动中国加快实现“管住中间、放开两头”的天然气价格改革目标。