基于数字水印的数字版权保护协议研究*

2022-09-07武卫翔王杰华张金宝

武卫翔,王杰华,张金宝

(南通大学,江苏 南通 226019)

0 引言

随着网络和多媒体技术的发展,数字音像制品的使用和传播变得越来越便利。然而数字产品因极易复制、产品副本可以保持很好的质量以及传播成本极低的特性,很容易被盗版者滥用,有恶意的个人或团体可能在没有得到作品所有者许可的情况下复制和传播有版权的数字媒体内容。

为保护数字产品版权,Qian 和Nahrstedt 首次提出所有者-消费者水印协议。协议中所有者可证明对数字作品的所有权,但没有解决盗版追踪问题。Rial等提出基于密钥体制的买方-卖方水印协议,该协议中,卖方无法掌握买方嵌入的私钥签名信息,解决了消费者权利问题。但该协议存在漏洞,消费者嵌入自己的水印信息也可以声称对数字作品拥有版权。在胡玉平提出的协议中,所有者可向第三方版权认证中心注册产品的版权,由第三方来完成水印的嵌入,但是在交易过程中,卖方并没有提供自己的相关信息来证明自己的身份,这可能造成中间人攻击。Frattolillo F.等提出的版权协议和何佳鸣提出的协议,充分结合版权认证中心和密钥管理中心,有效解决了中间人攻击问题。但是第三方负责每次交易过程中水印的生成和嵌入,还存在负载过重的问题,而且并没有完整地考虑到数字产品由创作、出版、分发、盗版仲裁过程中的各个参与实体。

针对上述问题,提出完整的版权保护协议框架,实现整个版权保护系统的版权注册、网络发行、销售和版权纠纷等过程。在交易中,作为可信第三方版权认证中心不再像传统第三方协议参与买方与卖方之间每一次交易,版权认证中心经出版商授权后向音像发行商批量发放含有水印的数字作品,音像发行商在交易完成后只要向版权认证中心批量提交数字产品的标识号和与之对应的购买者签名信息。减少版权认证中心的负担,使每一次交易更便利。最后,通过深度优先搜索遍历数字水印状态转换图来对提出的协议安全性和可行性进行详细的分析和论证。

1 版权保护协议系统模型

1.1 协议模型的参与实体

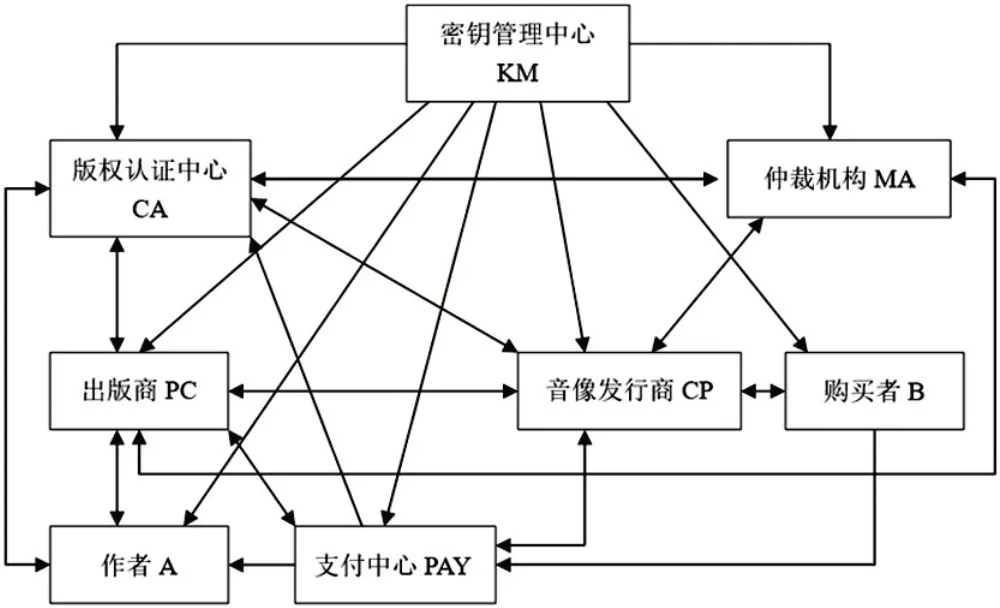

数字产品在现实世界中的交易活动比较复杂,参与实体比较多。这里提出一种新的基于数字水印的数字版权保护协议模型(如图1),该模型包括8个实体。

图1 数字版权保护协议模型

1.2 各参与实体的功能

⑴密钥管理中心KM:密钥生产、密钥存储、密钥备份、密钥恢复、密钥托管、密钥运算、选用对称密码算法、签名协议和一些hash函数。

⑵版权认证中心CA:版权认证中心颁发身份数字证书,对各种关于证书的请求进行应答。版权中心作为可信的第三方承担着注册版权、生成水印、提供水印算法、检测水印等任务。

⑶仲裁机构MA:当发生版权纠纷、侵权、盗版等行为时有仲裁机构来判决。

⑷出版商PC:出版商是版权所有者,可以向发行商转让部分使用权来分发其数字产品。

⑸音像发行商CP:音响发行商经出版商授权后,可以网络发行并销售数字产品。负责为购买者提供各种服务。

⑹支付中心PAY:支付中心作为可信第三方,负责买卖双方之间的金钱交易,并提向相关实体交支付信息。

⑺购买者B:购买者购买并使用数字产品实体。购买者不拥有版权,而且被要求只可自己使用,不能公开或非法传播所购买的数字产品。

⑻作者A:数字音像制品创作完成后,作者既可以使自己成为该数字音像制品的版权所有者,也可以在得到一定版权转让费后,将版权全部转让给出版商。

2 版权保护协议设计

2.1 设计一个数字版权保护协议的基本要求

不管设计的数字版权保护协议应用于何种交易协议,都必须满足以下四个设计要求:①能够证明卖方是版权的惟一所有人;②能够证明买方是惟一合法用户;③防止中间人攻击;④能够追踪盗版。当然除去这几点之外,还应考虑所使用的水印算法、加密算法的复杂性,以及在实际中,水印认证中心在协议中参与交易的程度和作用。

2.2 协议描述

在上述模型的基础上,按实用性、安全性兼顾效率的原则,设计了一种实用安全的数字音像制品版权保护协议,该协议包括版权注册子协议、版权转让子协议、使用权转让子协议、交易子协议、盗版跟踪仲裁协议5个方面的协议。

2.3 符号定义

Ex:用X的公钥加密。Signx:用X的私钥加密签名。W:数字产品。IDx:X 的身份标识。Embed:嵌入信息生成水印。M:水印。K:私钥/公钥。||:连接运算符。

2.4 协议的具体流程

2.4.1 版权注册子协议

作者完成数字作品创作以后,向版权认证中心CA 注册自己所创作的数字产品W 后才能拥有该数字作品的版权。协议如下。

Step1:ECA(SignA(W),SignA(SignA(W))||IDA)→CA。

Step2:CA 用私钥解密后,通过IDA 的公钥信息两次解密SignA(SignA(W))来检测用户的身份。若用户身份检测不通过则转到Step6;若用户身份检测通过,则检测W 是否已被注册;若W 没被注册则转到Step3;若W 已被注册且身份标识信息是IDA,则为误操作,转到Step5;若W 已被注册且身份标识信息不是IDA,则判断A侵权,转到Step5。

Step3:CA 给数字作品W 一个标识号,记为IDW,然后根据注册信息计算ID:ID←IDW||IDA||IDCA 生成数字水印M,使水印M 中包含ID,在W 中嵌入水印:WM←Embed(W,M,K),并将IDW,WM存入版权数据库。

Step4:通知A注册成功,转到Step6。

Step5:通知A注册失败。

Step6:结束。

2.4.2 版权转让子协议

作者在得到一定的版权转让费后可以把版权转让给出版商,使出版商成为数字作品的版权所有者。协议如下。

Step1:ECA(Signpc(IPC),Signpc(Signpc(IPC))||IDPC)→CA,IPC为PC个人信息。

Step2:CA 用私钥解密后,通过IDPC 的公钥信息两次验证签名Signpc(Signpc(IPC))来检测PC 的身份,若身份检测不通过则转到Step7;若检测通过,完成注册。

Step3:CA 跟据作者的报价通知PC 向作者支付版权转让费。

Step4:PC 根据与作者约定的收费标准,通过支付中心向作者支付版权转让费。若支付失败,转到Step7。

Step5:在完成支付后,CA 在数据库检索IDW,找到相应的W 和Embed 算法,重新计算IDw’:ID←IDW‖IDCA‖IDCP,生成水印M’,使水印M1中包含IDw’,重新在W 中加载水印后为WM’:WM’←Embed(W,M’,K);最后,CA 更新版权数据库,IDW,WM 替换为IDW’和WM’。

Step6:通知出版商版权转让成功,转到Step8。

Step7:通知出版商版权转让失败。

Step8:结束。

2.4.3 使用权转让子协议

出版商拥有数字作品的版权之后,为了销售其数字作品,将部分版权转让给音像发行商,音响发行商购买一定数量数字作品的使用权后将数字产品出售给购买者。出版商与音像发行商之间使用权转让协议如下。

Step1:ECA(Signcp(ICP),Signcp(Signcp(ICP))||IDCP)→CA,ICP为CP个人信息。

Step2:CA 用私钥解密后,通过IDCP 的公钥信息两次验证签名Signcp(Signcp(ICP))来检测CP 的身份,若身份检测不通过则转到Step8;若检测通过,完成注册。

Step3:CA 根据PC 的报价来通知CP 支付版权使用费。

Step4:CP根据与PC约定的收费标准,通过支付中心将使用权转让费支付给PC。若支付失败,转到Step6。

Step5:CA 在数据库中检索IDW’,找到相应的WM’和Embed,根据CP 要购买数字作品使用权数量,假设为N,计算ID1,ID2…IDN,其中ID: IDi←IDiIDPC||IDCA||IDCP,IDi为CA随机生成不重复的序列号。CA生成水印M1,M2…MN,使水印Mi包含IDi,重新在WM’中加载水印生成WMi: WMi←Embed(WMi,Mi,K),然后将WM1,WM2…WMn,M1,M2…MN存入使用权数据库。

Step6:数字作品使用权转让成功,ECP(Signcp(WM1,WM2…WMn))→CP,转到Step8。

Step7:数字作品使用权转让失败。

Step8:结束。

2.4.4 交易子协议

音像发行商获得WMi的使用权之后,在网上发布有关WMi,IDi 的信息。购买者网上相中该数字产品后可以向音像发行商购买。购买者与音像发行商之间的交易协议如下。

Step1:E(Sign(I||ID),E(Sign(I||ID)||ID)→CP。I为B的个人信息。

Step2:CP 用私钥解密后,通过IDB 的公钥信息解密E(Sign(I))来检测B 的份,若身份检测不通过则转到Step7。

Step3:B 根据网上的价格,通过支付中心向CP 支付购买费用。若支付失败,则转到Step7。

Step4:CP计算IDi’:IDi’←ID||ID||IDi,生成水印Mi’,使Mi’包含IDi’,重新在WMi 上加载水印生成WMi’: WMi’←Embed(WMi,Mi’,K)。

Step5:E(Sign(WMi’))→B。

Step6:交易成功,转到Step8。

Step7:交易失败。

Step8:结束。

Step9:多次成功交易后,CP 批量提交交易信息,ECA(Sign(Sign(I||ID)|| IDi’|| Mi’))→CA,CA 将交易信息保存到交易数据库。

2.4.5 盗版跟踪仲裁协议

音像发行商CP 可能会超出他所购买产品使用权的数量,额外销售出版商的产品以谋暴利,购买者B也可能非法拷贝出版商的产品。当PC 发现自己的数字产品被盗版时,出版商必须追踪到是谁在盗版自己的产品。方法是:出版商把正版数字作品与盗版数字作品(W,W’)提交给仲裁机构,由仲裁机构来判断谁在盗版。具体如下。

Step1:PC将(W,W’)提交给仲裁机构,申请仲裁。

Step2:MA 将(W,W’)提交给版权认证中心CA,请求验证。

Step3:版权管理中心提取W’中的水印信息M”,在交易数据库中检索M”。若没有检索出Mi’与之对应,则盗版源于音像发行商;若检索出Mi’与M”对应,则有相对应的Sign(I||ID),用购买者的公钥解密后得到IDi 和IDB,若解密得到的IDi 和IDB 与水印M’中包含的IDi 和IDB 不一样,则说明音像发行商有盗版行为。若解密得到的IDi 和IDB 与水印M’中包含的IDi和IDB一样则说明音像发行商是无辜的,身份标识为IDB的购买者有盗版行为盗版。

Step4:CA 把盗版追踪结果发给MA,MA 依法对盗版行为进行制裁。

3 协议可靠性验证

3.1 协议验证思想

为了达到验证协议可靠的目的,首先要建立数字产品在流动过程中的状态转换图,然后按照深度优先搜索遍历此图,在遍历的过程中验证每一个状态到下一个状态转换的可行性,最后验证的结果若与协议可靠性期望值相同,则协议安全可靠,否则协议是不可靠的。

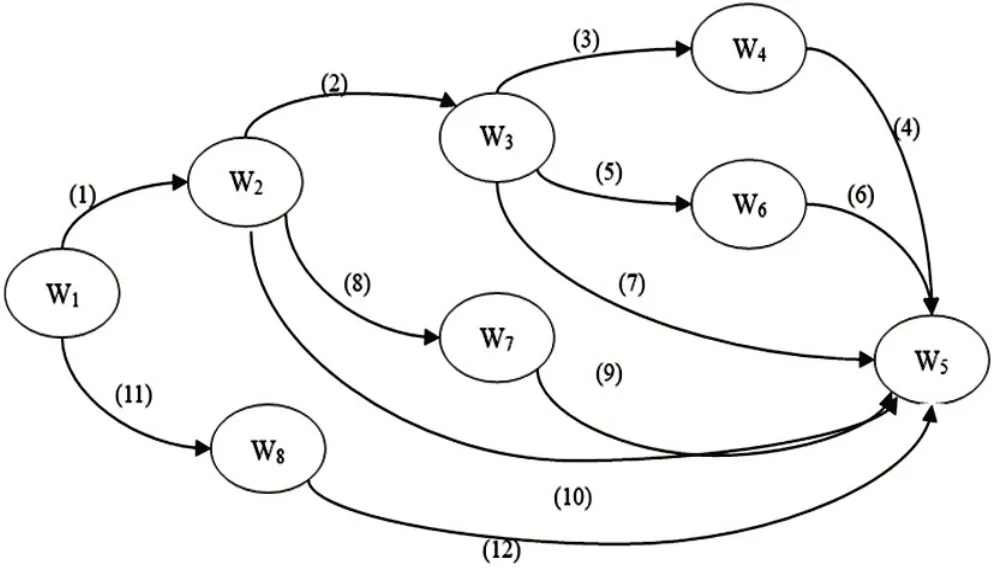

3.2 协议可靠性期望

设计的协议最终要保证数字产品在实体交互过程中的每个环节是安全可靠地,即保障版权所有者、使用权所有者、购买者的合法权利,有效的抵抗各种侵权,盗版,协议攻击等行为。数字图像在正常交易、受到攻击、盗版时水印图像状态转化如图2所示。

图2 数字水印状态转换

图2 中,状态描述如下:W是具有A 版权标识的数字水印图像。W是具有PC 版权标识的数字水印图像。W是具有CP 使用权和PC 版权标识的数字水印图像。W是具有B身份标识、CP使用权标识、PC版权标识的数字水印图像。W是盗版数字水印图像。W是具有伪造B 身份标识,CP 使用权标识、PC 版权标识的数字水印图像。W是具有伪造SP 身份标识,PC 使用权标识的数字水印图像。W是攻击者冒充第三方获得含有A身份标识的数字水印图像。

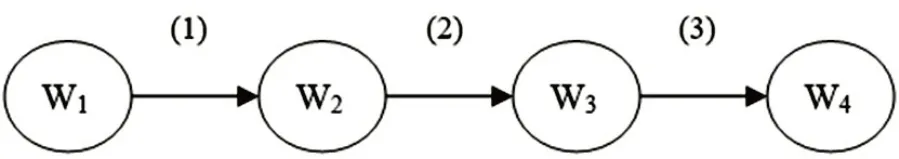

由图2 中可见,数字水印图像状态转换是多种多样的。但是安全可靠的协议应能严格保证数字水印图像状态转换按图3进行。

图3 期望的转换流程

3.3 协议验证过程

图3中状态转换规则及状态转换可行性分析如下。

⑴作者A 在注册版权后通过可信第三方CA 将版权转让被PC,可行。

⑵版权所有者PC 经可信第三方CA 将使用权转让给SP,可行。

⑶SP将数字图像销售给B,可行。

⑷B 非法复制,盗版数字产品,经MA,CA 可在W中提取B的身份标识,会受到制裁,故不可行。

⑸B 在交易过程中提供伪造身份标识获得数字产品,但是协议模型中有可信第三方KM,交易过程中可通过公/私钥来判别B的真伪,故不可行。

⑹B 在交易过程中提供伪造身份标识获得数字产品,然后盗版数字产品,由于⑸不可行,故⑹也不可行。

⑺CP 销售的数字产品数量超过其从PC 中批发的数量从而发生盗版侵权行为,MA,CA可在交易数据库中检索与CP、B 身份标识相对应的记录来判断CP侵权,故不可行。

⑻使用权转让过程中CP 提供伪造身份标识,原理与⑤相同,不可行。

⑼⑻不可行,故⑼也不可行。

⑽使用权转让过程中PC 在水印中嵌入伪造的CP 私钥签名信息来盗版并诬赖SP 盗版。首先,使用权数据库中有PC 转让给CP 数字产品的水印信息,故不可行。其次,只知道CP的公钥,要想伪造CP私钥签名信息几乎不可能,故不可行。

⑾在版权转让过程中,攻击者冒充第三方CA 截取数字产品企图盗版。由于协议模型中有可信第三方KM,在身份认证过程中攻击者无法冒充CA,故不可行。

⑿⑾不可行,故⑿也不可行。

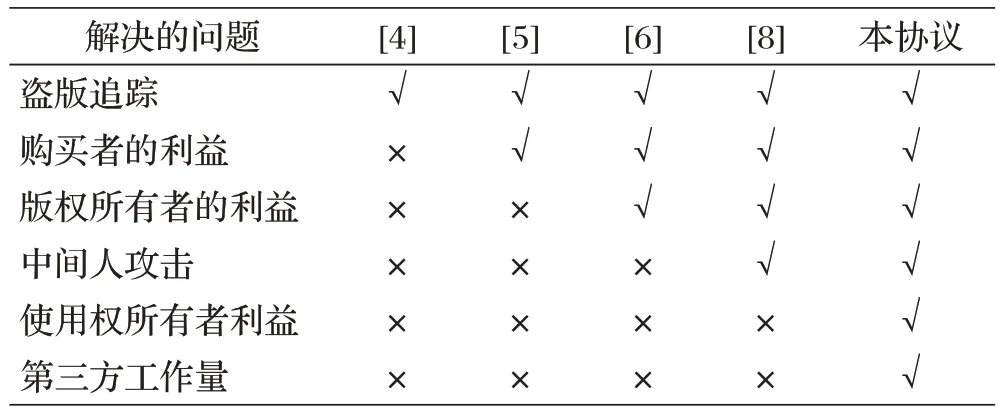

数字图像状态转换只能按⑴⑵⑶进行,与协议可靠性期望相同,故本文设计的协议安全可靠。由上述各状态转换过程可知,本协议解决了盗版追踪问题、中间人攻击问题,保护了购买者,版权所有者、使用权所有者的利益。与其他协议相比较如表1所示。

表1 本协议与其他协议相比较

4 总结

本文提出的版权保护协议充分考虑到了各个实体的利益问题,涵盖了数字产品从创作,出版,分发,销售各个过程,同时减轻了版权认证中心的工作量,具有较高的可靠性。随着数字水印技术和密码学的发展,对基于数字水印的版权保护协议的研究必将会得到越来越多的关注。