增压级末级静子与支板耦合设计对流场影响的研究

2022-09-06于传萍

于传萍

(中国航发沈阳发动机研究所,辽宁 沈阳 110015)

0 引言

中介机匣是涡扇发动机重要部件之一,在结构设计上不仅要起到承力、通油、通气作用,在气动设计上还要保证高、低压部件流场匹配。由于结构上的需求,中介机匣支板厚度都较大。特别是支板与上游静子之间的相互影响对风扇的气动稳定性、振动以及噪声有较大的影响[4]。但有时为了保证发动机的轴向长度,降低重量或换发配装要求,需要缩短末级静子和中介机匣支板之间的轴向距离,这会增加支板对上游流场的影响,增大了风扇气动稳定性的风险[5]。

以某风扇增压级末级静子与支板轴向间距缩短设计为背景,研究了增压级末级静子和支板的耦合设计对流场产生的影响,分析耦合设计前后流场的流动特性,并分析耦合前后对上游产生畸变场的情况。

1 研究对象和计算方法

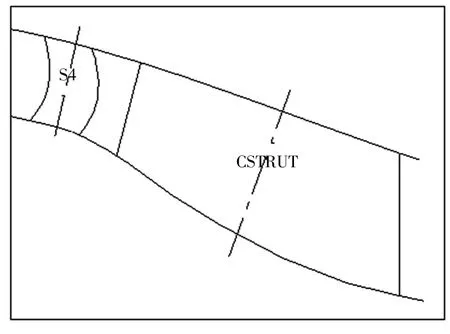

某风扇增压级在设计过程中为提高内涵喘振裕度,在原基准方案的基础上,采用了增加增压级转、静子轴向弦长,降低展弦比的改进措施,为保证改进后部件轴向长度与原基准方案不变,改进后的方案缩小了增压级末级静子与中介支板轴向间距。假设b为末级静子与支板间轴向间距,t为最后一排静子弦长,轴向间距缩短量用b/t表示,则耦合前后b/t由1.85 下降到1.4。为降低支板对上游流场的影响,采用了增压级末级静子与支板耦合设计的方法,如图1 所示。

图1 耦合前后方案

从图1 中可见,耦合前、后增压级末级静子子午面投影形状从直前尾缘变为复合掠形。末级静子和支板的耦合是在子午面上将支板的前缘按照末级静子尾缘的弯掠形式进行调整,保证末级静子尾缘同支板前缘弯掠形式基本一致。耦合前、后的设计方案均采用NUMECA 进行三维数值模拟,网格的拓扑结构保持一致,网格为420 万个。湍流模型选择S-A 模型,边界条件设置完全一致。

为了比较增压级末级静子与支板耦合设计的优势,本研究保持末级静子与支板间最小轴向间距不变,仅将末级静子子午向做掠形设计,而支板前缘保持不变的中间方案,见图2。并将中间方案三维计算结果同耦合前、后方案进行对比、分析。

图2 中间方案

2 计算结果分析

为了证实增压级末级静子和支板耦合的优势,本文分别从内涵特性对比、流场分析和静子进口不均度三个方面进行了对比分析。

2.1 特性对比

将三种方案:耦合前方案、中间方案和耦合后方案设计转速和非设计转速的内涵特性进行对比分析,见图3。

图3 内涵特性

从图3 可以看出:在设计转速,整个转速范围中间方案的流量、压比和效率特性均不如耦合前后的方案。而耦合后方案的喘振裕度比耦合前方案增加了2.4 个百分点,最高效率两者基本一致。由此可知,耦合设计可以在轴间距缩小后,保证效率不变,喘振裕度提高。但从与中间方案特性的对比可以推断:喘振裕度的提高受到两方面影响:(1)增压级末级静子与支板轴向间距的影响;(2)末级静子与支板是否耦合设计的影响。其中,末级静子与支板的耦合设计对喘振裕度的影响大于末级静子与支板轴向间距的影响。需注意的是,在非设计转速三个方案特性差异不大,流量、喘振裕度和效率基本相当。

2.2 流场分析

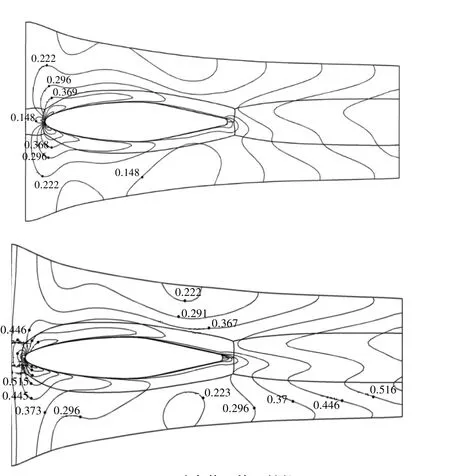

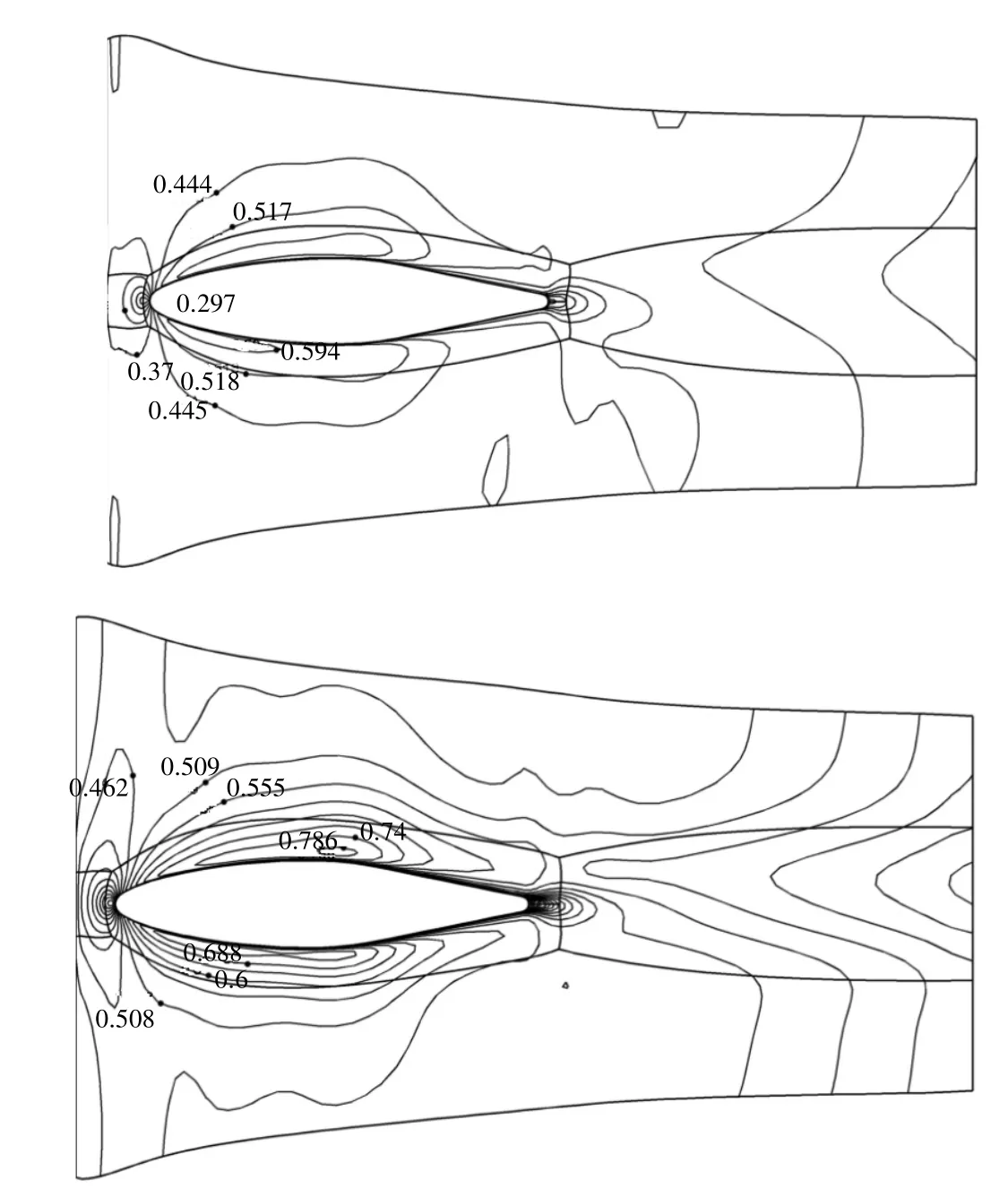

对耦合前、后支板的流场进行分析,分别取沿叶高20%、50%和80%截面等马赫数分布图进行分析,见图4~图6。左侧为耦合前方案各截面等马赫数分布,右侧为耦合后方案各截面等马赫数分布。

图4 20%叶高截面等马赫数

图5 50%叶高截面等马赫数

图6 80%叶高截面等马赫数

20%叶高截面,支板进口马赫数增大,但未出现分离,马赫数分布相似。

50%叶高截面,耦合后支板进口马赫数有所下降,由于攻角偏负,产生的激波强度也减弱,叶背分离区也相应的减小。

80%叶高截面,支板进口马赫数从耦合前的0.398 增加到0.492。

增压级末级静子耦合前后总压恢复系数沿叶高的分布(图7),主流区20% ~ 90%叶高区间,耦合后总压恢复系数略低于耦合前方案,但在根尖区域耦合后方案的总压恢复系数明显大于耦合前方案。

图7 增压级末级静子展向的总压恢复系数分布

耦合前后支板总压恢复系数沿叶高的分布(图8),20%叶高以下支板的总压恢复系数耦合后较小;20% ~ 50%叶高总压恢复系数耦合后较大;50%叶高以上总压恢复系数略低与耦合前。虽然支板主流区总压恢复系数耦合前后增大减小基本可以相互抵消,但尖处的总压恢复系数有所降低。从内涵特性的结果可以看出耦合设计对于整个流场品质有所改善,减小了流场损失。

图8 支板沿展向总压恢复系数分布

耦合前后不同流量下增压级末级静子与支板联算的总压恢复系数(图9)。随着流量的增加,总压恢复系数逐渐降低。耦合后方案总压恢复系数低于耦合前方案。

图9 耦合前后总压恢复系数

综上所述,增压级末级静子根尖总压恢复系数的提高,以及支板主流区和末级静子的主流区总压恢复系数的降低,综合导致了末级静子和支板联算的总压恢复系数降低。这更说明,耦合后方案内涵喘振裕度的提高不是由于末级静子前缘掠形所引起的,而是耦合后支板对上游流场影响减小所引起的。

2.3 末级静子进口不均度对比

为了比较不同方案增压级末级静子进口静压不均匀度,引入静压不均匀度概念-不均匀度指数PsV,其定义为:

计算增压级末级静子进口展向80%、50%、20%高度的三个截面的不均度指数PsV,见表1。耦合后方案,末级静子各截面不均度指数均下降,下降了3~8倍。这说明,耦合后末级静子进口静压分布更加均匀。

表1 末级静子进口不均度指数(PsV)

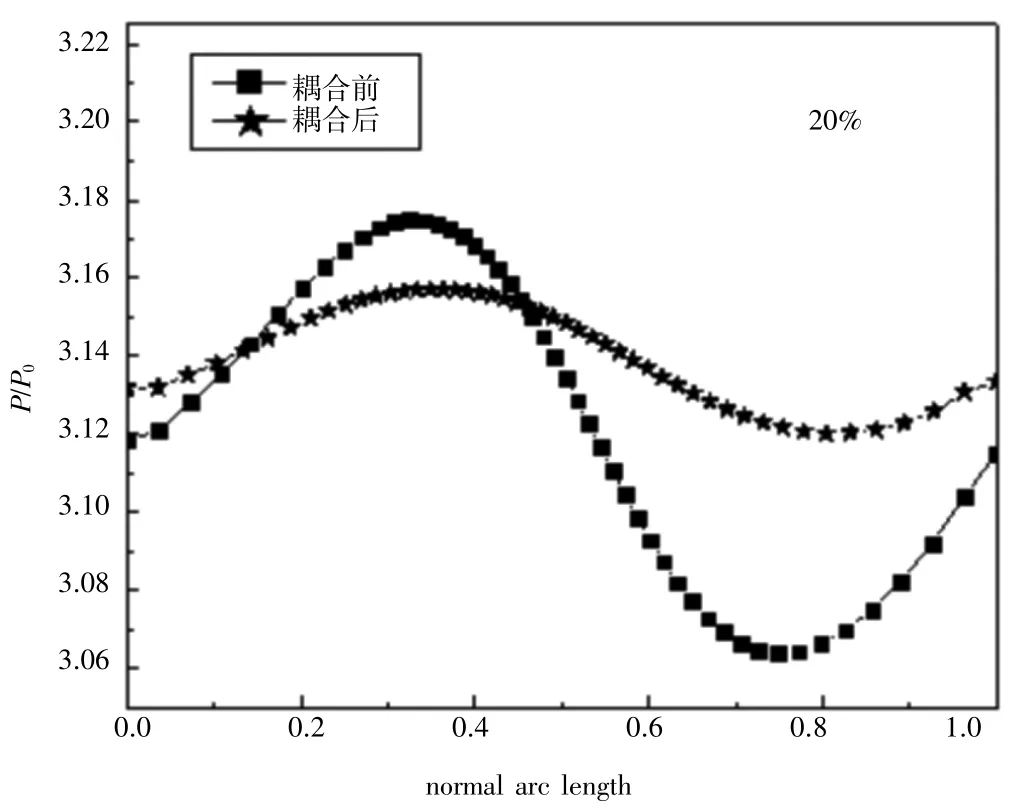

对末级静子进口静压无量纲处理为P/P0,其中P0为标准大气压力。3 个截面80%、50%、20%的静压分布对比,见图10~图12。

图10 末级静子进口80%叶高不均度分布

图11 末级静子进口50%叶高不均度分布

图12 末级静子进口20%叶高不均度分布

从末级静子进口的静压分布图中可以看出耦合后方案每个截面静压变化曲线上波峰和波谷相差较小,80%和20%截面静压分布曲线的波峰和波谷位置耦合前后完全一致;叶高50%截面静压变化曲线耦合前后不一致,耦合前波峰在中间位置,耦合后则在周向的20%和80%处。这表明,耦合后增压级末级静子进口静压更加趋于均匀。

耦合前后末级静子进口不均度随出口静压变化的曲线(图13)。图中实心图案为80%叶高的不均度变化曲线,半实心图案为50%叶高的不均度变化曲线,空心图案为20%叶高的不均度变化曲线。随着中介机匣出口静压的不断增大,耦合前后3 个截面的不均度均下降;耦合后方案80%和50%高度截面的不均度小于耦合前方案;20%叶高处的不均度则是耦合后方案在低反压条件下小于耦合前方案,随着静压的升高与耦合前方案相一致。这可能与叶根的掠形设计有关或是机匣流路设计有关。

由上可知,末级静子同支板的轴向间距缩小,耦合设计可以减小支板对上游静子进口流场的影响,减小末级静子进口不均度,降低末级静子进口压力畸变程度。

图13 末级静子不均度随出口静压变化曲线

3 结论

通过研究增压级末级静子与支板耦合前后的内涵特性、流场和末级静子进口不均度,得到以下结论:

(1)耦合设计可以在轴向间距缩小后,保证效率不变,喘振裕度提高;非设计转速耦合前后特性相当。

(2)内涵的喘振裕度受增压级末级静子与支板的周向间距和末级静子与支板耦合设计的影响。其中,耦合设计对内涵喘振裕度的影响更大。

(3)分析各截面等马赫数分布,耦合后方案可以改善增压级末级静子流场,减弱激波强度,减小分离区。

(4)耦合后静子根尖总压恢复系数提高,支板尖部总压恢复系数下降,静子和支板联算的总压恢复系数耦合后方案低于耦合前。这说明耦合后方案内涵喘振裕度的提高不是由于末级静子前缘掠形所引起的,而是耦合设计的支板对上游流场影响减小。

(5)耦合后末级静子进口20%、50%和80%高度截面不均度下降3~8 倍。末级静子进口20%和80%高度截面静压分布曲线波峰和波谷分布趋势一致,50%高度截面静压分布耦合前后不同,波峰的位置发生改变,这主要是由于耦合后静子的掠形所造成的。

(6)随着出口背压的增加,耦合前后三个截面的不均度均下降;末级静子出口在80%和50%截面耦合后不均度均小于耦合前;耦合后方案80%和50%高度截面的不均度小于耦合前方案;20%叶高处的不均度则是耦合后方案在低反压条件下小于耦合前方案,随着静压的升高与耦合前方案相一致。这可能与叶根的掠形设计有关或是机匣流路设计有关。