抱孙不抱子—白集汉墓尸祭画像研究

2022-09-06顾颖郑越

文_顾颖 郑越

江苏师范大学美术学院副教授、硕士研究生导师,苏州大学博士,东南大学出站博士后/江苏师范大学美术学院硕士研究生

内容提要:白集汉墓位于江苏徐州工业园区大吴街道白集社区,由祠堂、墓室和墓垣三部分组成。墓室汉画像保存完好,是研究汉代历史的珍贵图像资料。近年来,墓室中的一幅画像引起了很多实地考察者的关注,并引发了很多的猜测和联想,但尚未有正式论文发表。该画像位于白集汉墓西后室入口处,画像中有一幅楼阁图,楼上屋顶阁楼里门窗半开,有一人只露出头部,似乎向着画面外观望。笔者经过多次实地考察与研究后认为,这个画像很可能与先秦时期的尸祭图像有关,这座墓在进行安葬时应是举行过一次具有巫术性质并符合昭穆制度的尸祭仪式。由此,本文对该墓前室北横梁上一直被误读为“赵氏孤儿”的画像进行了重新解读。

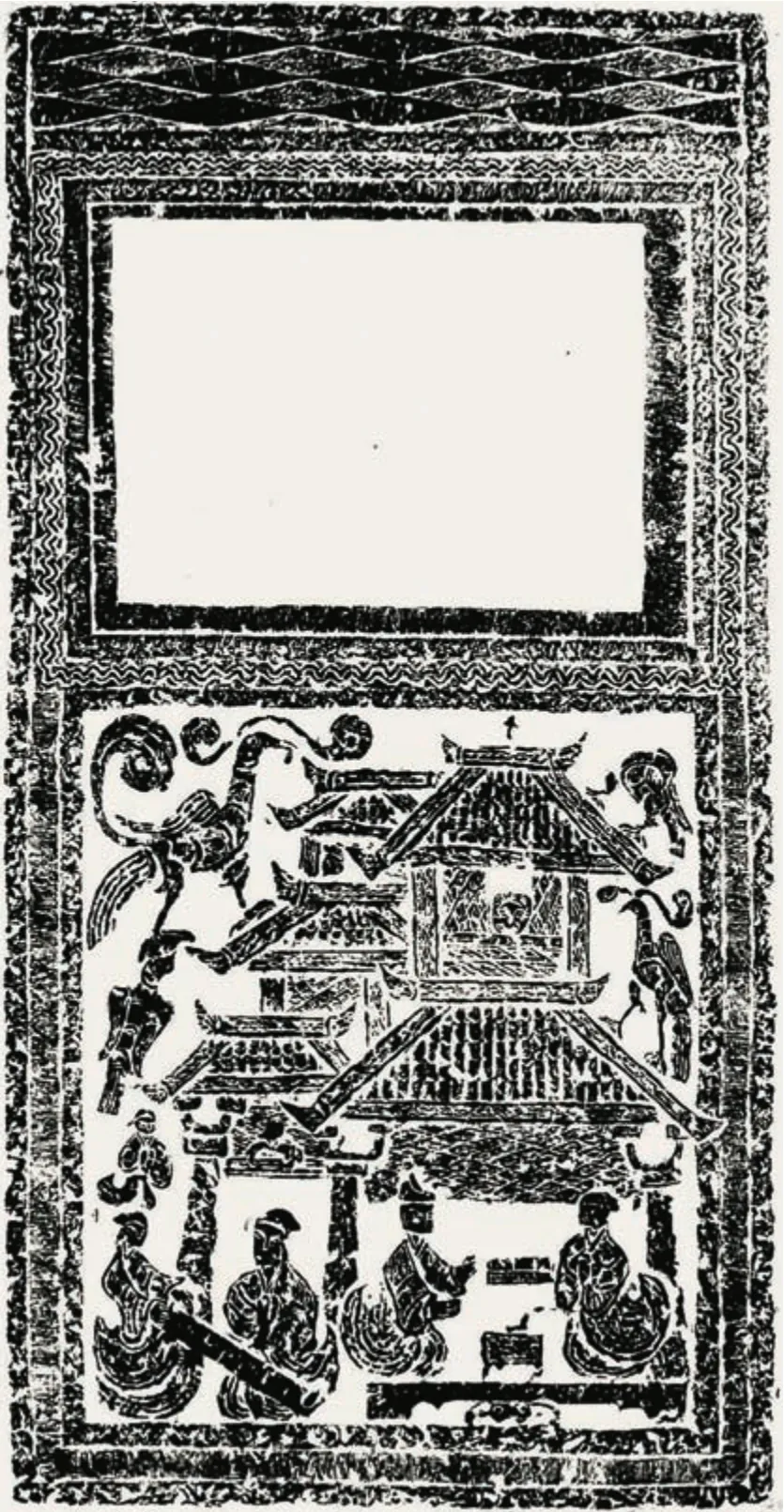

白集汉墓位于江苏徐州工业园区大吴街道白集社区,由祠堂、墓室和墓垣三部分组成。墓室坐北朝南,被墓垣围绕,与祠堂处在一条垂直的轴线上,分前、中、后三室,中室另附有左右两间耳室。墓室共有汉画24幅,画像保存比较完整清晰。近年来,汉墓中的一幅图像(图1)引起了学者们的关注。这幅图像在西后室(大墓室)入口处,画面分为两格,上部墙上开了一扇窗,窗宽0.50米,高0.30米,刻有直棂。窗下刻有楼屋一座,楼下正屋中刻“宾主宴饮图”。宾主分列两侧,左为主人,伸手向客人敬酒;右为宾客,合掌于胸前,向主人致谢。中间对置一樽、一案,樽中有勺,案上有器皿。主人身后有一组乐队为宴饮而演奏。乐队共三人,一人做弹琴姿势,一人手持吹奏乐器,一人合掌胸前,似在歌唱。一小儿趴在梁上观看。屋脊四周有四只瑞鸟栖息,以表示吉祥之意。楼上阁楼里门窗半开,有一人只露出头部,似乎向着画面外观望。很多前来考察白集汉墓的学者都对此图像表现出好奇:这个人物是什么身份?与这座墓葬有什么关系?有人认为这也许是“窥窗”。但是,到目前为止,还没有人对此展开真正的研究。笔者经过多次实地考察与研究后认为,这个图像很可能与先秦时期的尸祭图像有关,这座墓在进行安葬时应是举行过一次具有巫术性质并符合昭穆制度的尸祭仪式。由于此图位于该墓西后室的南部,窗户连接两室具有相通作用,为了行文方便,下文暂称此图为“南窗图像”。

图1 白集汉墓南窗画像(西后室入口处)拓片作者藏

一、“亲亲故尊祖”的尸祭仪式

汉代墓葬画像里所绘制的内容都是对现实生活的复制,甚至是更理想化的想象。古人认为彼世是生前世界的延续,仍然要吃喝玩乐,仍然具有七情六欲,那么墓主人在彼世一定也会像活着的时候一样,继续为自己的祖先献祭。墓主人尚且如此,那么在世的子孙更会虔诚地祭祀自己的祖先,举行隆重的祭祀祖先的仪式是家族极重大的事情。在古人眼中,祖先是整个宗族重要的成员,宗族是商周以来最基本的社会组织,祭祖是家族内部的重要活动。宗族里所有大事都要征询祖先的意见,以祭祀的方式向他们供奉酒食。殷墟卜辞和墓葬中出土的大量青铜礼器都包含大量的祭祀史料,其中大部分内容都是关于祭祖的。《礼记》记载:“亲亲故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族。”祖先生前与子孙密切生活在一起,曾经以经验和权威指导后代子孙的生活,相较于其他自然神来说,从血缘关系和姻亲关系上更让子孙产生信赖感。当祖先离去后,后世子孙坚信祖先具有神秘的神力,能够通过观察子孙的言行是否得当而实施惩罚或者保护,所以对祖先的祭祀仪式和祭品的供奉就显得格外重要。

祭祀除了尽其所能地准备丰厚祭品,更要按照礼仪严格操作,首先要满足仪式中的必备条件。《礼记·坊记》云:“祭祀之有尸,宗庙之有主也,示民有事也。”意思是祭祀时,要具备两个条件。

二要有“主”,而这个“主”就是指祖先神的牌位,称为“神主”或“木主”,立在祠堂或墓葬里,有神的身份,成为子孙祭祀的对象。祭祀是一个家族极重大的事情,汉代祠堂大都建于坟墓旁边,属于墓祠性质,目的是方便活着的人祭祀死去的祖先,也就是墓主人。而从祠堂画像的整体布局上来看,画像的中心是后壁“小龛”画像,小龛画像的主要人物就是墓主人,显示出墓主人被安放在显赫的地方接受子孙的祭祀。这种带有宗教祭祀性质的汉画像图式是相对稳定的,在民俗传承中一直发挥着重要作用。活人要祭祀死去的墓主人,祭祀的地点是祠堂,并于画面的中心处设置墓主人的像。而死去的墓主人到了另一个世界后依然要继续祭祀他的祖先,那么祭祀的地点只能在他的墓室中,墓主人也一定会在墓室明显处设置祖先的像以便祭拜。“于祭也,有尸以象神,而无所谓像也。……尸礼废而像事兴,盖在战国之时矣。”也就是说,从战国时开始“像设君室”,以“像”来代替“尸”。“尸,神象也。”这种情况一直延续到汉代。在墓葬祭祀中,尸虽然在仪式中扮演祖先享受后代的祭祀,但仪式结束后,尸要回归到他原来的身份。所以在尸祭仪式中,尸所扮演的祖先所在的位置由祖先神的“座”或“像”来代替。“座”“像”是指雕像、画像等物体,象征灵位,代表死去的祖先,是为祭祀祖先而刻画的。以物代神,以物代祖先,像事兴起。

图2 白集汉墓中室北壁东侧画像(两后室入口相连的墙壁上)拓片作者藏

这两幅画像中的建筑是汉代墓室中典型的楼阁形象,是流行于汉代的井干式木结构房屋建筑。这种井干式结构的楼屋,在建造时,先将木材平放在地面两侧,间隔正好等于木材的长度,在这两根木材两端叠放其他木材,形成一个方形的类似“井”字形的空间,井干作为主干而辅以梁柱,然后以这个“井”字形为基础,继续用木材垂直筑墙,直至建成塔状楼屋。这种井干结构因为受到材料的限制,高度其实比较容易达到要求,但是面阔有限,所以一般情况下为了保持建筑的强度和稳定,上层用于采光的窗牖都比较小。井干式建筑结构具有承压性强且稳固的特点,是先秦至汉晋时代高层建筑的主体结构形式,在汉代成为最成熟的礼仪建筑模式。古建筑学家杨鸿勋先生认为这样的结构模式是指“明堂”“辟雍”。明堂象征祖先世居之屋,在古时体现礼仪功能,服从于祭祀演礼的需要。汉代尤其推行“礼制”,《汉书·郊祀志》中记载“明堂”是一座四柱支撑、四面无壁的开放式的“上有楼”的建筑。明堂、寝宫、宗(祖)庙三位一体,是先秦经籍中反映我国古代这一重要礼仪建筑的名称要义。汉代方士公玉带献给汉武帝的《黄帝明堂图》试图恢复先秦体制中的明堂。在汉代众多汉画像石墓葬中,这种明堂式样的楼屋比比皆是,柱体支撑的开放式楼屋下,墓主人夫妇对坐其中。白集汉墓中更是分别在两后室的入口墙壁上各展现了一幅这样的楼屋画像,我们有理由认为这两座楼屋是带有祭祀意味的明堂。

“尸”作为祖先的替身在祭祀时有举足轻重的作用,那么对“尸”的选择是有一定要求的,尸祭中对“尸”的选择与周代的昭穆制度有密不可分的关系。

二、符合“昭穆制度”的尸

成为尸的首要条件是必须是死去祖先的孙辈,而且是嫡孙、嫡孙妇。《礼记·祭统》曰:“子不可为父尸”,“孙必为王父尸”。如果死去是祖父,则让嫡孙充当尸;如果死去的是祖母,则用嫡孙妇。充当尸的孙辈,要穿死去先祖生前最好的衣服,即《仪礼·士虞礼》中说的“尸服卒者之上服”。这样,作为死者的“尸”就与先祖更是形神合一,等同于先祖了。《礼记·曾子问》中说:“祭成丧者必有尸,尸必以孙。孙幼,则使人抱之;无孙,则取于同姓可也。”如果入选为“尸”的祖先之孙只是个婴孩,无法独立完成“尸”所履行的职责的话,就要由其他人抱着该祖先之孙完成一系列尸祭仪式。孙代表死者的神主或神像,而子却没有资格充当,这在当时是约定俗成的礼节,是当时的昭穆制度决定的。昭穆制度起源于殷商,到西周时期得到全面的发展,春秋战国时期就已经非常成熟了,在汉代主要表现在宗庙制度和墓葬制度中。《汉书·韦玄成传》记载:“父为昭,子为穆,孙复为昭,古之正礼也。”目的是划分宗族间的长幼尊卑,使得宗族内部等级有序。这种昭随昭班、穆同穆序,孙必随祖、孙为祖尸的制度就是昭穆制度。尸祭就是一种合乎昭穆之序的祭祀,尸祭与昭穆制度有一种密切的内在联系。

《周礼·夏官·司士》云:“凡祭祀……及赐爵,呼昭穆而进之。”《礼记·祭统》云:“凡赐爵,昭为一,穆为一。昭与昭齿,穆与穆齿……此之谓长幼有序。”又云:“夫祭有昭穆,昭穆者,所以别父子、远近、长幼、亲疏之序,而无乱也。是故,有事于太庙,而群昭群穆咸在,而不失其伦,此之谓亲疏之杀也。”这里提到“群昭群穆”说明已经形成了很多代人,所以,在整个大的宗族进行集体活动时,族人都会自动加入自己的昭群或者穆群。比如聚餐宴会时族人的座次要按《大传》记载的“序以昭穆,人道竭矣”来排序。以上记载都说明了“子不可为父尸”,只有孙才能充当死去祖先的尸。《礼记·曲礼》载:“君子抱孙不抱子,此言孙可以为王父尸,子不可为父尸。”即如果曾祖和父是昭辈,那祖和孙就是穆辈,父与重孙又是昭辈,如此循环,但是次序不能乱。“万物本于天,人本乎祖。祖者,天也……一为昭,二为穆;三为昭,四为穆;五为昭,六为穆;一三五者,阳奇之数也;二四六者,阴耦之数也,自一世推至百世皆然。”简单地说,“孙必从祖”是符合天理定数、共为阴阳的意思。这种现象与原始母系氏族的部落外婚制的婚级制有密切的联系。在父权制的家庭之前,曾经有过一种家庭形式,即妇女统治着男人及其意志。陕西华县(今渭南市华州区)元君庙仰韶文化遗址的多人二次合葬墓地,同一墓坑的排列和埋葬方式很可能是同血缘的成员,属于掌权者为女性的母系氏族组织。

摩尔根在《古代社会》中谈到说卡米拉罗依语的澳大利亚土著的婚级,在古代盛行于各个部落。当时家族形态由血婚制过渡到伙婚制,即一群兄弟共有若干妻子,一群姊妹共有若干丈夫,所生的子女归女方。云南孟连县海东乡、公良乡的佤族、纳西族依然有这种母权制遗留,母系氏族的血缘纽带仍在一定程度上起着某些作用。母系氏族按照血缘关系居住,比如公良乡的佤族母系氏族分支“尼阿英”就是基于母系氏族原则而组织的氏族公社,这种公社的规模和范围是同胞姐妹、从姐妹及其子女。现存的“巴塞”可以说就是原来母系氏族的酋长,通常由辈分高的年长女性担任,是氏族信仰的守护人,不仅要执行氏族的社会和宗教祭祀的职务,并且还执行村落社会和宗教祭祀的职务。母系血缘近亲关系组成的氏族公社的象征物就是他们公社男女成员的公共墓地。男子按照氏族外婚原则到异性氏族的妻家从妻居。这种形式下同一婚级的婚姻,所生子女只知其母,不知其父,所生的孙辈应属父亲氏族的成员。祖与孙同属一个氏族,父与重孙也同属一个氏族,类似阴阳奇偶的顺序。昭穆制度就是起源于这种原始婚级,以交表异代互婚产生的婚姻组为基础,区别父子两代人的氏族界限,杜绝近亲婚姻关系的发生。只是到了汉代,这种祖与孙在一个排列阵营,应该是考虑到年龄和寿命的问题。古人寿命比较短,四十多岁就算是老年,而且时常发生儿子比父亲早亡的情况。在这样的情况下,如果父与子在一个排列阵营,那如果出现儿子早于父亲故去的情况,就不可能把父亲的牌位或“像”先预留,那样的话有点像是不吉利的诅咒。而祖父一般比孙子大三四十岁,就很少出现孙子比爷爷先去世的现象,即使有,也是在尚未成年的婴幼期,夭折的孩子不能进入宗族墓地,则不需要安排“像”或者牌位。所以孙必从祖的序列,是非常现实而合理的顺序排列。

白集汉墓前室北横梁上的画像就再现了一场符合昭穆制度的尸祭仪式。最左侧五人衣着整齐统一肃立,一人抱一婴孩跪于画面中部,三人跪在其身后,对面一人伸手欲接过婴孩。(图3、图4)之前有学者根据格套和对图文关系的探讨将此画像内容解读为“赵氏孤儿”的故事,且欲接孩子之人身后五位佩剑之人表现的是下宫之难。笔者有不同的看法。首先,交接孩子的两人并不是妇人,因为他们所戴的帽子是“平上帻”,是一种武官帽,而白集汉墓男墓主就是四百石的官吏。从墓葬画像中有“武库”图,我们可以大胆猜测,男墓主应是武官,其后代也继承了武将世家的家风。其次,右方佩剑的五人并非下宫之难的象征,汉代佩剑乃是身份的象征,是君子标配。中间婴孩非常有可能是墓主夫妇之孙,按照“孙必从祖”“抱孙不抱子”的昭穆制度,子没有资格充当尸,所以由孙来充当。由于年幼,孙无法独立完成“尸”所履行的职责,所以,由其他人抱着他完成尸祭的一系列仪式。在佩剑五人与接孩子之人之间还有一个幼童,应该也是墓主家族中的成员,很有可能也是墓主的孙子之一。但是由于充当祖的“尸”立嫡不立长,所以,被怀抱的婴孩应该是墓主嫡孙,有资格充当“尸”。这幅画像以中间交接婴孩(充当“尸”的嫡孙)为中心,两边的两组人更有可能一边代表“昭”序,一边代表“穆”序,即“左昭右穆”。如《后汉书·祭祀志》所言:“父为昭,南向;子为穆,北向。父子不并坐,而孙从王父。”“昭”位于中间祖(尸)的左边,“穆”位于祖(尸)的右边,两列按照这种严格的排列次序进行一场有步骤的尸祭的仪式。最后,如果按照格套去分析,从单幅图像去对照想象,似乎的确是在讲述类似“赵氏孤儿”这样的故事。但是把该图像放置到整体的墓葬结构中去分析,发现“赵氏孤儿”这样的内容不可能放置在白集汉墓中,因为它与墓主人的追求和审美格格不入。纵观白集汉墓三个墓室共计24幅画像,只有这一幅是具有情节和步骤的故事画像。在汉墓中,故事画像具有“恶以诫世,善以示后”“图像古昔,以当箴规”的作用,借历史故事宣扬圣德思想,表达墓主人的政治抱负和思想情怀。但笔者在分析所有墓室画像后,认为男墓主应是一个远离政治、一心向往升仙得道的武官,且与妻子感情琴瑟和谐。占据墓室中所有画像三分之一的是充满了神仙异兽的仙境,后室作为墓主夫妇棺椁停放的地方,更是灵魂栖息之所,刻绘了多达六幅象征恩爱的凤鸟交颈画像,同时还有三幅象征夫妻琴瑟和鸣的古琴演奏图,以及大量代表后世子孙能够绵延不绝的十字穿环象征图像,整体墓葬处处都表达了夫妻“黄泉共为友”的理想。所以像“赵氏孤儿”这样惊险和刺激的内容出现在这座墓葬里会非常突兀,与整体墓葬里恩爱祥和的氛围格格不入。就因为墓葬所有画面都暗示墓主夫妇举案齐眉、恩爱无间,所以,他们期望的是永生永世都能在一起,在另一个世界仍然像活着的时候一样,虔诚地向自己的祖先继续祭祀。同时,他们也希望在世的子孙能够隆重地祭祀他们,所以前室北横梁的这幅画像应该是由未成年的“嫡孙”充当祖的“尸”在进行一场具有巫术性质的尸祭仪式。

图3 白集汉墓前室北横梁画像拓片作者藏

图4 白集汉墓前室北横梁画像局部拓片作者藏

三、具有拟巫术性质的尸祭仪式

古人相信万物有灵,对祖先和灵魂尤其崇拜。祖先虽然死去,但是灵魂会转移到活着的人身上,以活人为尸,尸就成为死者的化身,从而具有了神性,能在人世间继续享受祭祀,这个活人就是“尸”。对尸的恭敬和宴享,就等于对祖先的恭敬和崇拜。这种观念就是一种巫术意识,具备巫术的构成要素,即祈求的对象(鬼神、神灵)、媒介人及其仪式。而祈求的对象就是祖先神,媒介人就是祖先的化身,也就是挑选出来的可以替代祖先的嫡孙“尸”,之后就要经过一系列烦琐的筹备,举行一场仪式。当祭祀仪式足够庄严神圣,祖先就会非常满意,就会通过“尸”向子孙赐福。这就是巫术思想的反映,带有双向功利性:祖先通过后代的祭祀被纪念;实施祭祀的后人通过举行尸祭仪式来祭祀祖先,从而得到祖先神的祝福和庇佑。

尸祭分成五个步骤,分别是筮尸(根据卜筮吉凶,按照上天的旨意选定祭日和尸)、宿戒尸(庄严告知被选为尸的嫡孙禁止一切娱乐并斋戒,做好扮演祖先的尸的准备)、迎尸(祝或者巫师引导尸进入祭祀堂内)、尸九饭(尸坐于堂上,接受祭拜并享用祭祀食物)、酳尸(主人宾客依次向尸进献三次酒,这是尸祭仪式的高潮部分)。每一个环节都要庄严且小心翼翼,这五个环节结束后,尸被众人送出去,然后组织这次祭祀仪式的人们开始分享剩下的祭食。其实这一套步骤就是巫术仪式的举行过程。整个仪式结束后,充当尸的那个人就恢复他原来的孙辈的角色。几乎每一个汉画像石墓葬中唯一不可或缺的图像就是庖厨图,庖厨图在墓葬中存在的最直接意义就是准备祭祀的牺牲和吃食。庖厨宴饮就是为祭祀祖先而准备,宴饮上的器具在某种程度上具有礼器的性质。

白集汉墓祠堂西壁画像石第五层就是正在准备祭祀墓主人的庖厨图(图5)。左边是正在准备庖厨的一系列的工作,并整齐展示了一些器具和牺牲。这些牺牲和器皿在这里分类排列,整齐有序,在这场祭祀仪式中具有礼器的性质。礼器右边两人向右边恭敬躬身,将观者的目光引向右边。而右边则是六个人,其中一人立着,应是侍从,另五人正襟危坐、服装整齐,一看就是盛装出席隆重的仪式活动。这个庖厨图的图式有别于其他地方的庖厨宴饮,它的指向性很明显,从图的左边开始,最终指向图的最右边,意即这场庖厨是为最右边的人准备的。很明显这五人是这场祭祀仪式所要祭祀的对象——墓主人及列位祖先。墓葬的所有图像刻绘完成后,经过卜筮,选取了一个合适的日子,准备就绪,就在白集汉墓祠堂内举行了尸祭仪式,墓主人的嫡长孙被抱着履行了尸的职责。当“尸”坐于堂上(小龛所代表的位置)享用了牺牲和食物后,后代子孙和亲朋们会向尸祭拜并进献三次酒。之后,尸再被众人送出去,尸完成了他的使命,宾客则留下来继续欢宴。对墓主人的尸祭到此结束,而墓主人在墓中则要对自己的祖先继续进行另一场尸祭仪式,而这一场尸祭仪式的主要参与者是墓主人及墓主人的祖先灵魂。而祖先的象征就是南窗图像,就是阁楼中向着画面的那张人脸。

图5 白集祠堂庖厨图拓片作者藏

在古人认知中,灵魂是一个与自己完全一样(只是小一点)的人儿,是可以活动的,睡着的时候,灵魂暂时离开肉体,而一旦真正离去,就是死亡。所以,当人死去时,他们希望灵魂就像睡醒一样还会回来,所以一些试图留住灵魂并确保灵魂平安不被侵扰的方法被尝试和应用,而干预或者影响灵魂的手段一直都是巫术。而巫术在发挥作用时,就需要超自然力。在古人眼中,整个宇宙世界都是由具有超自然力的神灵们来支配的,神灵极易因为在世的人在祭祀时的虔诚祈求而产生怜悯和感动,从而会促成他们所希冀的事情。弗雷泽将这样具有人性的神命名为“人神”。尸在墓葬祭祀中就被视为人神。主持尸祭仪式的是祝(巫师),立尸祭祀是一种典型的形象模拟巫术,立尸祭祀运用了交感巫术。弗雷泽把巫术分为两种,一种是把彼此相似的东西看作同一个东西,叫“顺势巫术”,仅仅通过模仿就可以达到目的。而另一种叫“接触巫术”,认为互相接触过的东西总是会保持接触的,可以通过一个物体对一个人施加作用。这两种巫术常常同时实施,北美印第安人把人的像画在沙子、泥土或者灰烬上,然后用尖锐的物体刺人像或者进行其他形式的损害,反复念叨此人的名字,这里“顺势巫术”和“接触巫术”就同时发生。当然,这种是实施“恶”的巫术,也叫“黑巫术”,企图使人生病、死亡或者遭遇灾难,属于背地里不为人知的行为。“善”的巫术是“白巫术”,求雨、增产、为亲人祈福消灾、驱鬼逐疫都可以用这样的方法实施,并且可以公开,甚至举行一定的仪式。尸祭就是“善”的巫术,并且将两种巫术合二为一。

尸祭仪式举行时,尸穿上逝去先祖的衣物,也就等同接触了先祖,那就会发生“接触巫术”;在仪式中,尸扮演先祖,模仿先祖的动态姿势,这种模拟行为就是“顺势巫术”。死去的祖先等同于神灵,在这个换装时刻把魂灵依附到了尸的身上。尸在仪式进行的程序中暂时性地扮演了先祖(神灵),接受后人的祭祀,满足后人的愿望并保佑后人。

结语

白集汉墓尸祭画像向我们展现了汉代的祭祖习俗,在世的后人按照昭穆制度选择墓主人的嫡长孙扮作墓主人的化身——“尸”,在巫师的主持下完成神圣的尸祭仪式,让“尸”代替另一个世界里的墓主人接受子孙的祭祀和膜拜,并赐福给子孙。可以说,白集汉墓整个墓葬画像背后的整体含义其实就是一场隆重的祭祀活动的再现。

注释

①笔者通过考察和研究白集汉墓三幅古弦乐器图,得出白集汉墓男墓主是一位具有君子品格的四百石武官的结论。墓主夫妇的生前生活幸福美满而平静。

②张紫晨在《中国巫术》中认为巫术的进行须具备五要素:时间地点的选择安排;巫者为了举行仪式自身要做的准备;仪式中所需要用的各种法器;仪式本身;语言和动作(行为和咒语)。

③白集汉墓的祠堂只剩余东西两壁,后壁丢失,如前文所提,该祠堂后壁一定有小龛画像。