青藏高原地表温度对一例高原涡影响的数值模拟

2022-09-05范广洲衡志炜

朱 伊 , 范广洲 , 衡志炜

(1. 中国气象局成都高原气象研究所/高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室, 成都 610072;2. 成都信息工程大学大气科学学院/高原大气与环境四川省重点实验室/气候与环境变化联合实验室, 成都 610225)

引言

青藏高原是全球范围内海拔最高的高原,其复杂地形所造成的动力和热力作用对东亚大气环流以及全球气候变化均有着重要影响[1−3]。高原涡是青藏高原上常出现在夏季的特有天气系统,水平尺度约为400~500 km,在500 hPa环流场上最为明显,是青藏高原夏季主要的降水系统[4−7],部分高原涡在有利的环流形势配合下可东移出高原,引发高原下游地区大范围的暴雨、雷暴等灾害性天气过程[8−10]。

地表温度是地−气相互作用过程中的一个重要参数,是地面加热场变化的一个重要因子,可定量化地表征地面热源特征,而地面加热场的变化可以通过影响其上空的环流场改变局地以及周边的天气和气候[11−12]。罗四维等[13]对一次高原低涡过程采用视热源方程、视水汽汇方程进行诊断分析,认为高原低涡的生成、发展和消亡与周围大气加热场的变化有密切的关系,在高原低涡的生成发展阶段,感热起着决定性的作用。李国平等[14−15]通过求解线性化的柱坐标系中涡旋模式的初值,发现当地面对大气加热即地面感热向上输送,地气温差越大,越有利于高原低涡的发展,但同时还应该关注地面感热加热的非均匀程度,加热强度最大区与低涡中心匹配时才有利于低涡的发展,反之则会抑制低涡的发展。丁治英等[16]使用原始方程模式研究非绝热因子对高原涡过程的影响,认为非绝热因子只影响高原低涡强度,其中辐射加热对高原低涡强度的影响最大。陈伯民等[17]改进了有限区域模式的参数化方案,并模拟高原涡不同时段的发展过程,认为高原低涡强烈依赖于高原地形,并受高原地区不稳定层结、地表热通量和凝结潜热的影响,地面感热在高原涡的形成初期起决定性作用,而地面潜热在高原涡发展阶段贡献较大,凝结潜热对高原涡的维持起着关键作用。Shen等[18]使用原始方程模式模拟不同位置初生的高原低涡,发现感热能加强高原中部生成的低涡,但对南部生成的低涡作用不大甚至能抑制其发展。Chang等[19]利用数值模式证明了边界层影响和非绝热加热能够加速东移出高原的低涡发展。可见,地面加热场的变化和高原涡的发生发展有着密切的关系。

目前,气象学者已在地面加热场影响高原涡的规律和机制方面取得了一系列进展[20−26],但是由于观测资料和研究手段的限制,现有研究仍不能满足气象业务的需求,有待不断深入。为了进一步揭示地面加热场变化对高原涡的具体影响,本文拟利用数值模式结合诊断分析的方法,探讨地表温度的改变对高原涡的影响及物理机制,以期加深对青藏高原地气相互作用过程的认识。

1 资料与方法

文中所使用的的资料有:(1)美国国家环境预报中心提供的FNL再分析资料,时间分辨率为6 h,水平分辨率为1°×1°,该资料同化了多种地面观测、探空和卫星资料,用作WRF模式的初始条件和边界条件。(2)中国国家卫星气象中心提供的风云二号卫星FY-2D黑体亮温(TBB)资料,时间分辨率为1 h,水平分辨率0.1°×0.1°,用于分析高原涡对流云团的活动情况。(3)中国自动观测站与CMORPH融合的降水产品数据集,作为实况降水资料与模式降水结果进行对比分析,时间分辨率为1 h,空间分辨率为0.1°×0.1°。

由于高原涡水平尺度约为500 km,本文选取以高原涡涡心为中心的5°×5°矩形区域为高原涡涡区范围,使用涡区的逐时平均涡度来定量地表征高原涡强度。

2 高原涡个例选取及分析

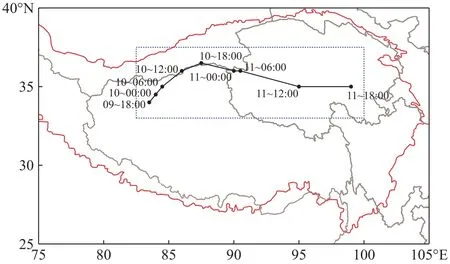

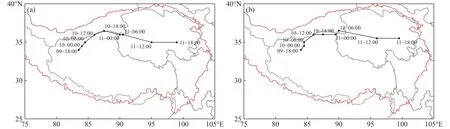

2015年6月9日18时(世界时,下同)一例高原涡在那曲地区生成后逐渐加强并向东移动发展,整个高原涡过程移动路径如图1所示。本次高原涡过程历时48 h,持续时间较长,生成、发展和消亡过程完整清晰,高原涡带来的降水过程明显,因此,选取该高原涡个例作为研究对象。

图1 高原涡移动路径(红色实线为中国区域内青藏高原范围,蓝色虚线框为本次高原涡移动的关键区)

TBB代表云顶温度,可用于监测对流云团的生成和发展,判断对流活动的强弱。由于青藏高原上空强对流云较少,对流云的云顶温度大约介于220~250 K,一般选用240 K(约为−33 ℃)作为青藏高原对流系统的判别标准。图2为本次高原涡过程中不同时刻TBB的空间分布。如图所示,6月9日18时高原上有较为明显的对流云团开始生成,位置在85°E、35°N附近,20时对流系统范围扩大强度增强,周围零散云团迅速发展;10日开始,对流云团继续向东发展,逐渐形成系统性的云区,并呈线出一定的螺旋状结构,云带中心有一无云区,即高原低涡与热带气旋类似的涡眼结构,随后涡眼范围略有扩大,对流云团强度减弱;11日18时对流云团逐渐移出高原。

图2 高原涡过程中不同时刻的TBB空间分布(a. 9日18时,b. 9日20时,c. 10日06时,d. 10日18时,e. 11日06时,f. 11日18时,黑色实线为中国区域内青藏高原范围,单位:℃)

3 模式方案设计

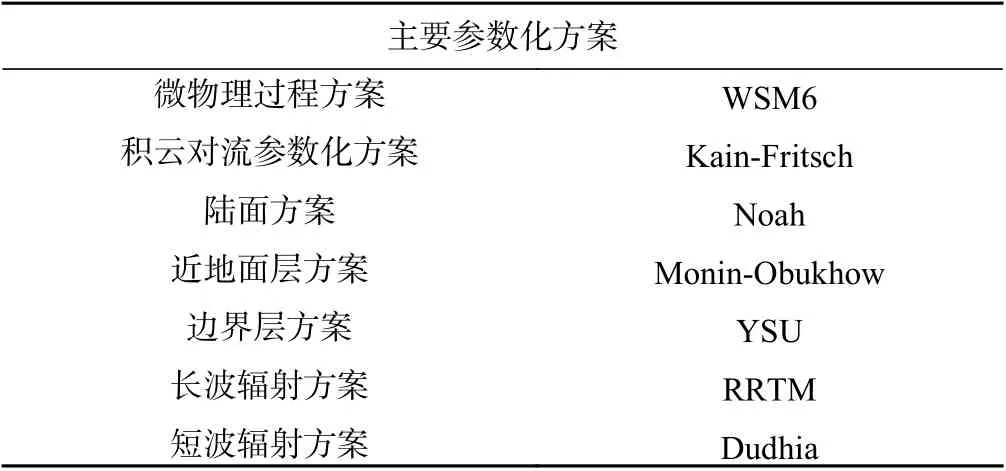

本文应用WRF模式模拟本次高原涡个例,选取NCEP-FNL逐6 h再分析资料作为模式的初始条件和边界条件,模拟时间为2015年6月9日12时~2015年6月12日00时,总积分时长61 h。模拟采用双向二重嵌套形式,模式区域的中心位置为87.5°E、35°N,外层区域格点数为257×147,水平分辨率30 km,内层区域格点数为409×244,水平分辨率10 km。模式顶层气压为10 hPa,垂直方向分为不等距的30层。经多组参数化方案的对比评估,最终确定本次模拟采用的参数化方案,内外层参数化方案相同,详见表1。

表1 模式选用的参数化方案

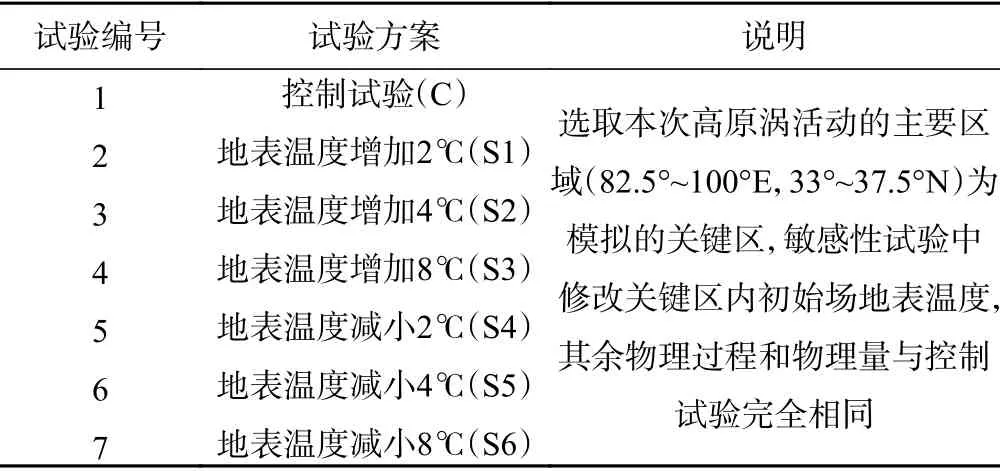

选取高原涡活动的主要区域(82.5°~100°E,33°~37.5°N)为模拟的关键区,通过升高和降低关键区的高原地表温度,研究地表温度对高原涡生成、发展、移动和降水等方面的影响。控制试验和六组敏感性试验方案设计如表2所示。

表2 试验方案设计

4 模式结果分析

4.1 控制试验结果

图3为FNL资料与控制试验中高原涡移动路径的对比。可以看出,模式能够较好地模拟出此次高原涡的生成、发展和移动过程,其总体路径和移动方向与FNL资料相同,有些时间点位置有些偏移,但总体来说模拟效果较好。

图3 高原涡移动路径(a. FNL资料,b. 控制试验)

图4为高原涡初生阶段(9日18时)、发展阶段(10日18时)和成熟阶段(11日06时)FNL资料与控制试验的500 hPa流场对比。如图所示,控制试验基本模拟出了此次高原涡过程中不同时刻500 hPa高度上的环流形势,流场分布情况与FNL资料基本一致,较好地模拟出本次高原涡个例的生成、发展和移动过程。

图4 高原涡过程中不同时刻FNL资料(左)和控制试验(右)500hPa流场(a、b. 9日18时,c、d. 10日18时,e、f. 11日06时)

图5为CMORPH卫星融合降水和控制试验模拟结果的对比。如图所示,整个高原涡过程产生的降水分布基本和高原涡的移动路径相符,高原涡在高原上移动时主要在高原西北部和东北部产生了明显的降水过程,当高原涡移动至高原边缘时主要给下游四川西部地区带来降水;控制试验较好地模拟出了本次高原涡过程中的降水情况,雨带位置和大值中心基本与实况相同,降水量略偏大。

图5 2015年6月9日18时~11日18时48 h累计降水量(a. CMORPH 卫星降水融合,b. 控制试验,黑色虚线框为本次高原涡活动的关键区,单位:mm)

4.2 敏感性试验结果

对比6组敏感性试验模拟的高原涡移动路径(图略)可知,每组试验都能完整地模拟出高原涡生成、发展和移动的过程,高原涡初生位置没有明显的差异,说明改变地表温度不会对高原涡的生成产生影响。从移动路径来看,增加地表温度减缓了高原涡东移的速度,温度越高,高原涡东移越缓慢;反之,减小地表温度加快了高原涡东移的速度,温度越低,高原涡东移越快。但地表温度的变化对高原涡东移产生的影响程度有限,且这种影响会随着高原涡的发展逐渐减弱。

图6为控制试验与敏感性试验模拟高原涡涡区平均涡度(即高原涡强度)的时间变化。对比发现,改变高原涡活动区域内的地表温度对高原涡初生和发展时期的高原涡强度影响不大。但高原涡到了成熟阶段,地表温度高的试验中高原涡成熟期的时间有所延长,高原涡进入消亡期较慢,这说明升高地表温度对高原涡的维持有一定作用,地表温度越高,高原涡维持时间越长,消亡速度越慢。同时,地表温度越高,高原涡强度越大,即在高原涡成熟阶段地表温度越高,高原涡强度越大。

图6 控制试验与敏感性试验模拟高原涡涡区平均涡度的时间变化

图7为高原涡过程前24 h敏感性试验与控制试验累计降水差值的空间分布(方框为高原涡前24 h的主要活动区域,将其认定为高原涡产生降水的区域)。如图所示,地表温度升高,高原涡降水增加,且地表温度升高越多,降水量增加越多;地表温度降低,高原涡降水减少,地表温度降低越多,降水量减小越多。各组敏感性试验与控制试验的高原涡过程后24 h累计降水量的差值分布(图略)也有与前24 h相同的特征,但由于后24 h高原涡东移速度很快,同时地表温度升高和降低带来的影响有所减弱,后24 h因地表温度的变化引起高原涡降水的变化没有前24 h显著。

图7 高原涡过程前24 h敏感性试验与控制试验累计降水差值的空间分布(a~f. 依次对应6个敏感性试验减去控制试验,方框为高原涡前24 h的主要活动区域,单位:mm)

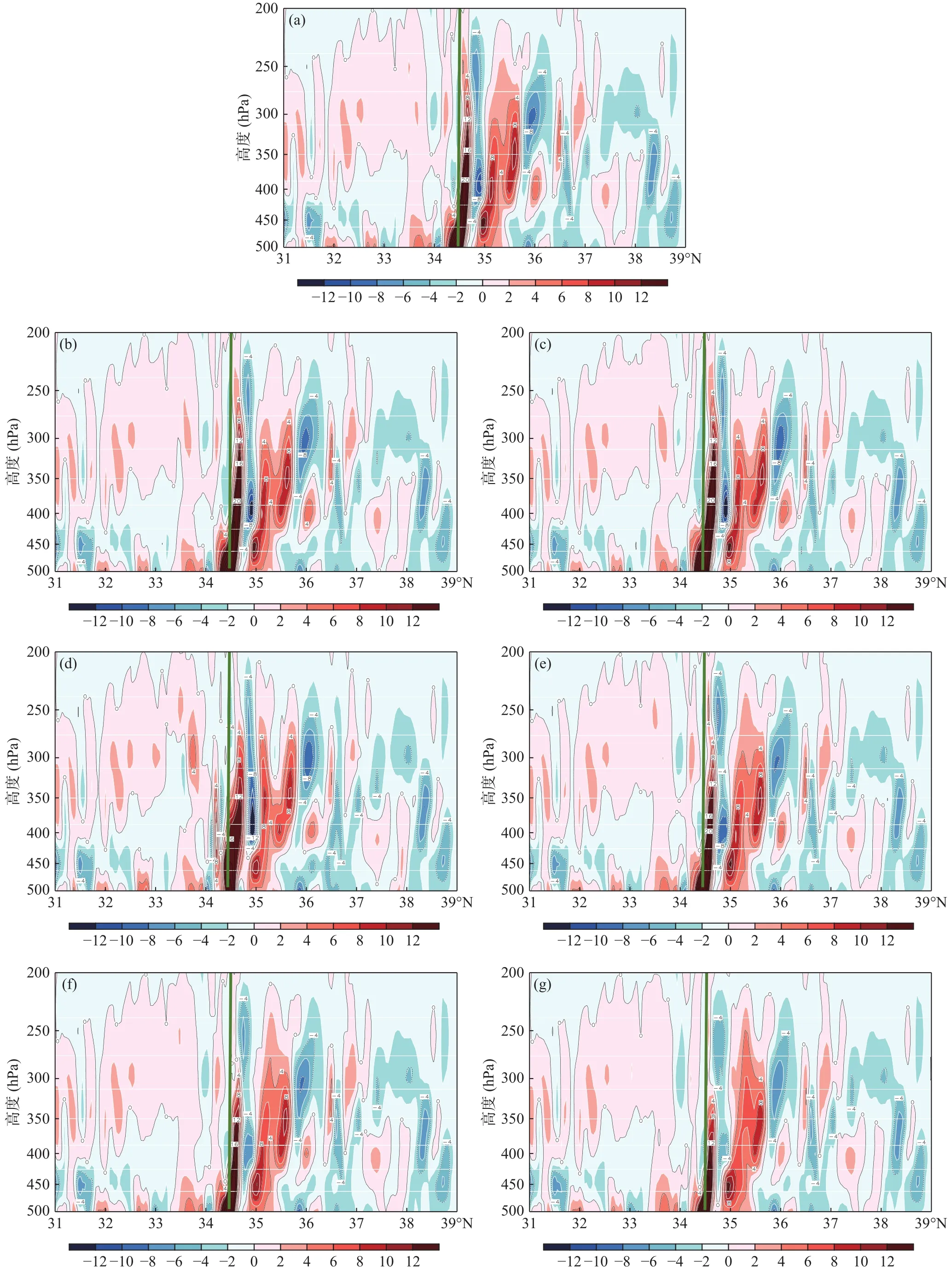

为了研究地表温度改变对高原涡结构的影响,对比分析了各组敏感性试验中高原涡的涡度、散度和垂直速度。图8是各组试验中高原涡初生时刻涡度场沿84°E的经向剖面。如图所示,控制实验中的高原涡初生时刻,低涡中心有一略向北发展的正涡度柱,高度发展到250 hPa左右,中心值达到26×10−5s−1左右,高原涡中心南侧从低层到高层为大范围的正涡度区,北侧有一较弱正涡度柱也向北发展,两正涡度区中间有一负涡度区,中心值达到−8×10−5s−1。敏感性试验中地表温度增加2 ℃和4 ℃时,高原涡中心两正一负涡度柱强度均略有增强,范围和发展高度也较控制实验高,增温4 ℃比2 ℃的强度增加更明显,但当地表温度继续增加8 ℃时,高原涡中心处正涡度柱的发展没有继续增强反而受到抑制,中心值只有20×10−5s−1左右,高度仅到300 hPa左右。敏感性试验中减小地表温度,高原涡中心处正涡度柱减弱,高度也有所降低,高原涡北侧正负涡度区也相对减弱,温度减小的越多涡度场减弱的越明显。

图8 2015年6月9日18时涡度场沿84°E的经向剖面(a. 控制试验,b~g. 依次对应6个敏感性试验,单位:10−5s−1)

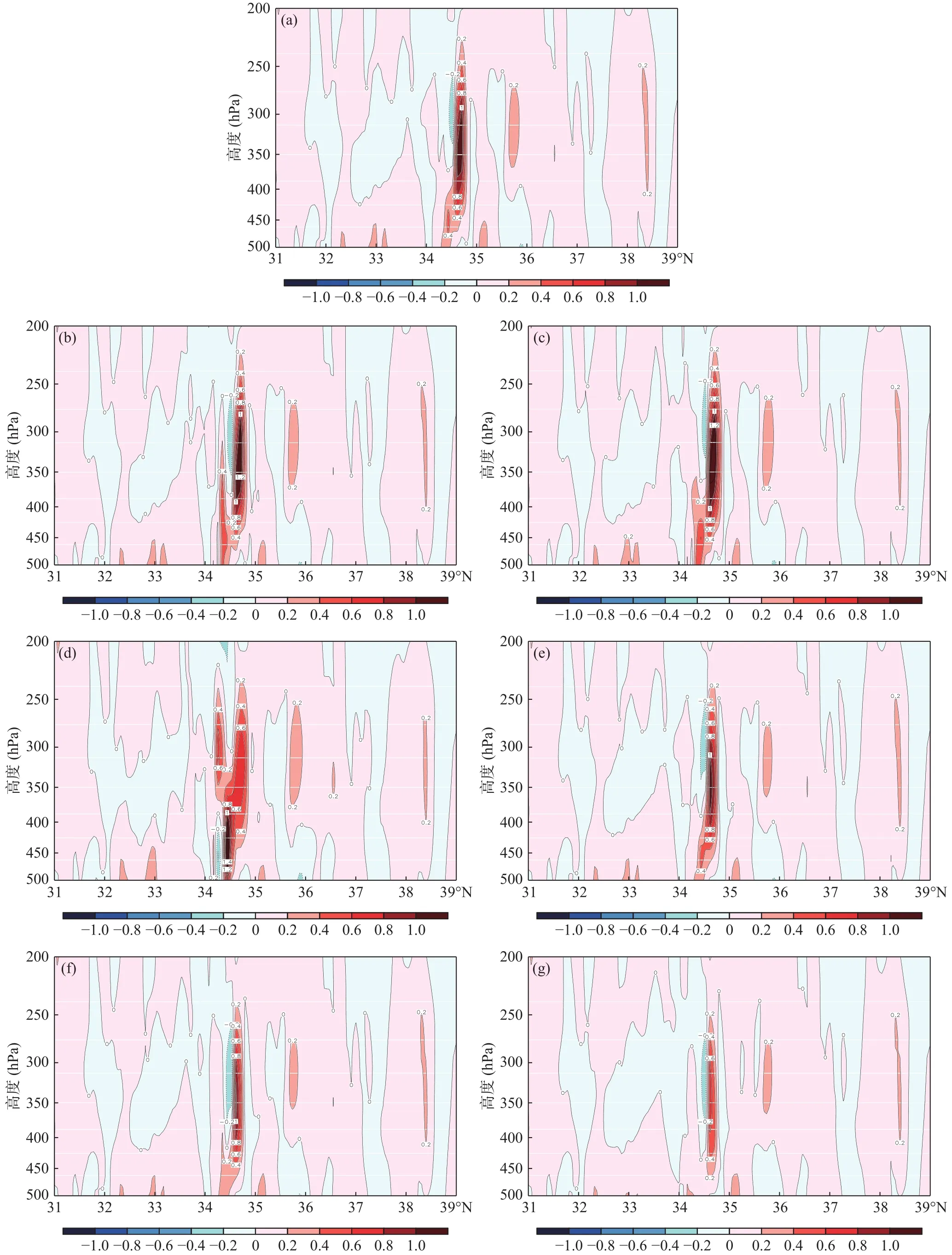

图9是各组试验中高原涡初生时刻散度场沿35°N的纬向剖面。如图所示,在控制实验中,高原涡中心低层辐合高层辐散,且在向东移发展,辐合中心位于450 hPa,辐散中心位于250 hPa,辐合辐散中心值均在20×10−5s−1以上,与正涡度的强中心相对应。在敏感性试验中,增加地表温度,高原涡涡区处的低层辐合中心和高层辐散中心逐渐加强,同时高原低涡东侧出现低层的辐合中心和高层的辐散中心,有利于高原涡向东发展;减小地表温度,高原涡涡区处的低层辐合中心和高层辐散中心均逐渐减弱,地表温度减小越多,辐合辐散中心值越小,对高原涡的生成和发展起到抑制作用。

图9 2015年6月9日18时散度场沿35°N的纬向剖面(a. 控制试验,b~g. 依次对应6个敏感性试验,单位:10−5s−1)

图10是各组试验中高原涡初生时刻垂直速度沿84°E的经向剖面。如图所示,在控制实验中,高原涡中心整层为上升运动,中心值达1 m/s。在敏感性试验中,地表温度增加2 ℃和4 ℃时,高原涡中心的垂直速度中心值增大,上升运动加强,增温4 ℃比2 ℃垂直速度中心值增加更多,上升运动更强且上升运动区域变大,但当地表温度增加8℃时,垂直速度没有继续增大反而减小,大值中心向低层移动,同时低层在450 hPa处还出现了下沉运动区,高原涡中心的上升运动减弱,高原涡发展受到抑制。地表温度减小时,高原涡中心区域从低层到高层的上升运动减弱,且温度减小越多上升运动越弱,即减小地表温度对高原涡的发展有减弱的作用。

图10 2015年6月9日18时垂直速度沿84°E的经向剖面(a. 控制试验,b~g. 依次对应6个敏感性试验,单位:m/s)

5 结论与讨论

本文选取FNL再分析资料、FY-2D气象卫星TBB数据以及多源融合降水数据,应用WRF模式对2015年6月9~11日的一次高原涡过程进行模拟,通过对比分析控制试验和6组针对地表温度的敏感性试验,得到如下主要结论:

(1)WRF模式能够较好地模拟出高原涡生成、发展和成熟各阶段的位置、结构、移动路径、500 hPa环流形势以及降水情况。

(2)地表温度主要影响高原涡的降水和强度,对高原涡的生成和移动影响不大。地表温度增加,高原涡降水增多,高原涡强度增强,促进高原涡发展,但当地表温度增加到一定值,继续增温反而会对高原涡的发展起到抑制作用;地表温度减小,高原涡降水减少,高原涡强度减小,高原涡发展受到抑制。

(3)地表温度对高原涡的影响主要是通过改变地表感热通量和地表潜热通量来实现的。增加高原地表温度,高原地表感热和地表蒸发潜热随之增强,地面对上层大气产生加热作用,大气不稳定性增强,有利于对流降水生成,高原涡产生的降水越多。同时地表温度改变所产生的感热和潜热通量不足以影响高原涡的生成,只能在一定程度上改变高原涡的强度和发展,地表温度越高,高原涡强度越大,反之,高原涡降水和强度减小。

本文得出的结论仅基于本次高原涡个例的分析,是否能够普遍应用于所有的高原涡,还需要更多个例分析进行验证。而且,由于篇幅限制,在敏感性试验中,改变地表温度后高原涡产生的变化只是在涡度场、散度场和垂直速度等方面进行了定性的研究,并没有定量分析感热、潜热等要素,这些问题将在后续工作中深入探讨。