术前静脉注射艾司氯胺酮对学龄前儿童镇静及诱导合作的临床观察

2022-09-05王君霞黄鑫王林林胡卫东张彬

王君霞,黄鑫,王林林,胡卫东,张彬△

60%以上的患儿存在术前焦虑,其中又以学龄前儿童为主[1]。严重的焦虑与恐慌可导致患儿苏醒期的不良反应,增加术后负面行为的发生风险[2]。经静脉应用镇静药物是目前国内儿童术前常用的镇静方法,可以在短时间内获取良好的镇静效果[3]。艾司氯胺酮用药途径多样化,药效确切,对呼吸影响轻微,是儿童理想的镇静药物[4]。研究证实,给予儿童经鼻滴定艾司氯胺酮可以减少其他镇静药物的用量,并缩短镇静的起效时间[5]。然而,儿童术前经静脉应用艾司氯胺酮镇静的研究较少,不同剂量艾司氯胺酮对患儿麻醉诱导依从性的影响尚不清楚。本研究观察静脉注射不同剂量的艾司氯胺酮对学龄前患儿镇静效果及麻醉诱导合作的影响,为此类患儿的术前镇静提供用药参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 本研究为前瞻性随机对照研究,选取2021年3月1日—8月31日山东大学齐鲁儿童医院择期行腹腔镜疝囊高位结扎术的患儿90例。采用随机数字表法将患儿分为S1组、S2组和S3组,每组30例,静脉注射艾司氯胺酮的剂量分别为0.6、0.8和1.0 mg/kg。纳入标准:年龄1~6岁;美国麻醉医师协会(ASA)分级Ⅰ~Ⅱ级;患儿在病房已经建立静脉通道。排除标准:气道畸形、睡眠呼吸窘迫综合征、上呼吸道感染、发育迟缓、有神经或精神系统病史、术前应用其他镇静或镇痛药物的患儿。本研究获得山东大学齐鲁儿童医院伦理委员会批准(伦理批号:ETYY-2020221),术前告知患儿家属并签署知情同意书。

1.2 研究方法

1.2.1 镇静前准备 手术前1 d,麻醉医生访视患儿,收集一般信息,观察患儿病情并评估镇静指征,告知家属术前镇静的方法和必要性。患儿术前禁食6 h,禁清饮2 h,无术前用药。

1.2.2 镇静实施 患儿在父母陪同下进入儿童术前等候区,测量体质量,监测脉搏血氧饱和度(SpO2)和心率。麻醉医生根据患儿的组别与体质量,用生理盐水将相应剂量的艾司氯胺酮(批号:210119BL,江苏恒瑞医药股份有限公司)稀释至5 mL。经静脉通路缓慢注射药物,注射完毕后再注射1 mL生理盐水,以确保留置针管路内的药物全部注入患儿体内。用药后1 min患儿与父母分离,麻醉医生将患儿移至转运床并平躺位放置,肩部垫薄枕保持气道开放。转运过程中麻醉医生携带简易复苏囊及相应型号的面罩,时刻关注患儿的SpO2、呼吸动度和呼吸节律,及时判断患儿是否存在低氧血症和呼吸道梗阻情况。患儿转运均在1.5~2 min内完成。

1.2.3 麻醉诱导及实施 进入手术室后将患儿移至手术床,连接心电图和脉搏氧饱和度监测仪。麻醉面罩轻放于患儿面部,氧流量2 L/min进行麻醉诱导。静脉注射丙泊酚2 mg/kg、舒芬太尼0.1μg/kg、顺式阿曲库铵0.15 mg/kg、戊乙奎醚0.01 mg/kg和昂丹司琼0.1 mg/kg。术中采用喉罩通气下静脉泵注瑞芬太尼和丙泊酚的全凭静脉麻醉,麻醉医生根据患儿生命体征调节术中药物的使用剂量。手术完毕后拔除喉罩转运至麻醉后恢复室(PACU),患儿苏醒Aldrete评分≥9分后转运至普通病房。

1.2.4 观察指标 数据的观察与收集工作由同一名麻醉护士完成,该护士不清楚患儿组别,不参与药物的配制过程。分别于患儿用药前(T0)、用药后1 min亲子分离时(T1),以及麻醉诱导时(T2)观察并记录患儿的Ramsay镇静评分、心率及麻醉诱导时的诱导合作量表(ICC)评分。为避免测量血压的刺激对患儿镇静效果的影响,本研究未对患儿的血压进行测量和采集。

采用Ramsay 6级镇静评分:1分,不安静、烦躁;2分,清醒、安静合作;3分,嗜睡,但对指令反应良好;4分,睡眠状态,可唤醒;5分,睡眠状态,对较强的刺激有反应;6分,深度睡眠状态,无任何反应[6]。ICC评分量表是评估麻醉诱导过程中儿童依从性的客观量表,涉及患儿语言、情绪、行为、肢体等10个负面行为评分项,结果为各项得分总和,得分越高表明诱导合作度越差。依据ICC评分将患儿诱导合作程度分为3个等级:0分合作完美,1~3分合作一般,4~10分合作差[1]。

此外,记录患儿镇静时、在PACU的不良反应:低氧血症、心动过速、恶心呕吐、烦躁不安、复视、木僵、口腔分泌物过多以及异常的精神症状等。记录患儿的苏醒时间。

1.3 统计学方法 采用SPSS 20.0软件进行数据分析。计量资料采用均数±标准差(±s)表示,多组间均数比较采用单因素方差分析,Ramsay镇静评分和心率的比较采用重复测量设计的方差分析,组间多重比较采用LSD-t检验。计数资料采用例或例(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

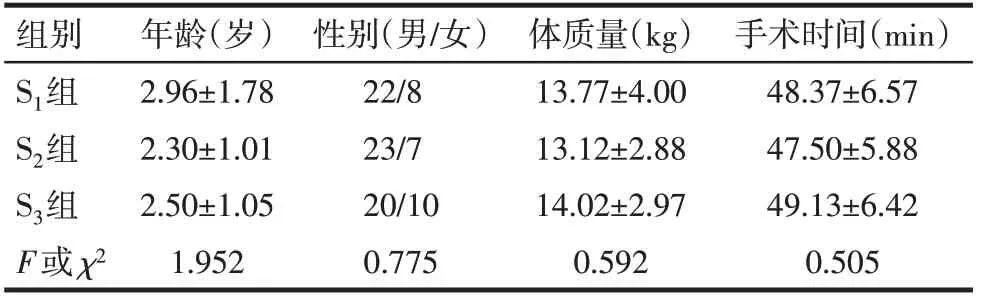

2.1 3组患儿一般资料比较 3组患儿各指标比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

Tab.1 Comparison of general data between the three groups of patients表1 3组患儿一般资料比较 (n=30)

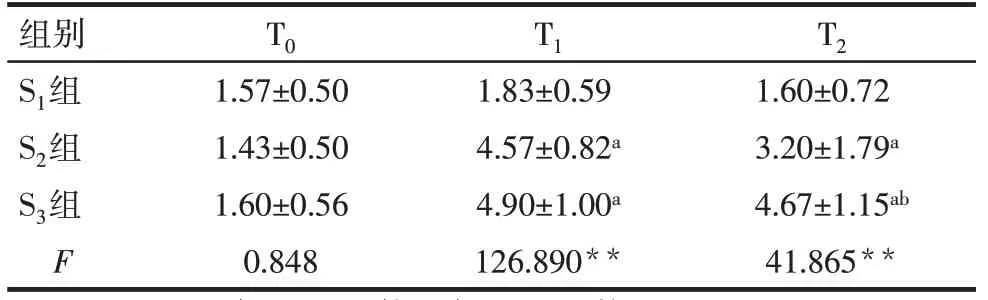

2.2 患儿Ramsay镇静评分比较 T0时,3组患儿Ramsay镇静评分差异无统计学意义(P>0.05)。T1和T2时,S2组和S3组Ramsay镇静评分均高于S1组,且T2时S3组Ramsay镇静评分高于S2组(P<0.05)。时间和处理因素对Ramsay镇静评分的影响存在交互效应,不同剂量药物患儿镇静评分随时间变化不同。见表2。

Tab.2 Comparison of Ramsay sedation score at different time points between the three groups of patients表2 3组患儿组间不同时间点Ramsay镇静评分比较(n=30,分,±s)

Tab.2 Comparison of Ramsay sedation score at different time points between the three groups of patients表2 3组患儿组间不同时间点Ramsay镇静评分比较(n=30,分,±s)

**P<0.01;a与S1组比较,b与S2组比较,P<0.05;F组别=69.067,F时间=200.890,F交互=47.351,均P<0.01。

组别S1组S2组T0 T1 T2 S3组 F 1.57±0.50 1.43±0.50 1.60±0.56 0.848 1.83±0.59 4.57±0.82a 4.90±1.00a 126.890**1.60±0.72 3.20±1.79a 4.67±1.15ab 41.865**

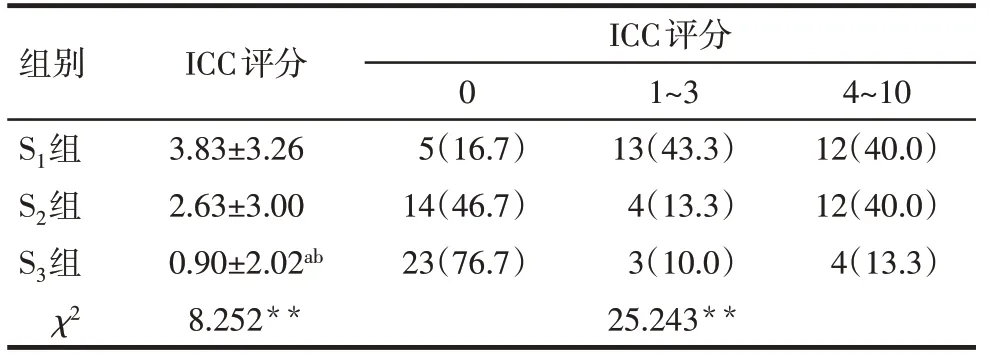

2.3 患儿ICC评分比较 S3组ICC评分低于S1组与S2组(P<0.05),S1组与S2组差异无统计学意义(P>0.05)。S3组诱导合作完美(ICC=0分)的患儿比例显著高于S1组和S2组,诱导合作差(ICC=4~10分)的患儿比例显著低于S1组和S2组(P<0.05)。见表3。

Tab.3 Comparison of ICC score at T2 between the three groups of patients表3 3组患儿T2时ICC评分结果的比较(分,n=30)

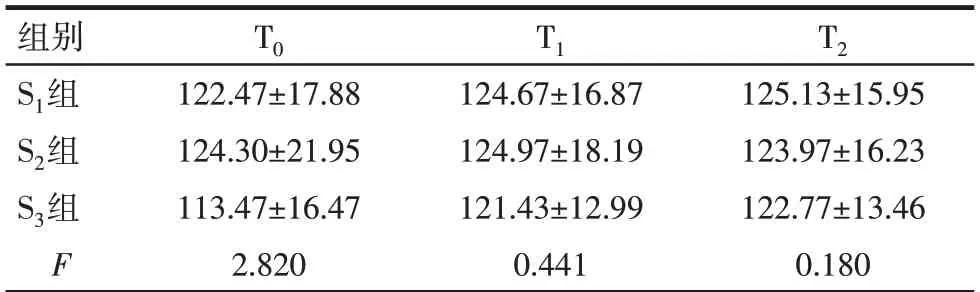

2.4 患儿心率比较 时间和处理因素对患儿心率的影响存在交互效应(P<0.05)。与T0时比较,S3组患儿在T1、T2时心率升高(F=8.743,P<0.01);与T0时比较,S1组和S2组患儿在T1、T2时心率变化差异无统计学意义(F分别为0.691和0.424,P>0.05);S1组、S2组和S3组患儿心率在不同时间点间差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

Tab.4 Comparison of heart rate at different time points between the three groups of patients表4 3组患儿不同时间点心率比较(n=30,次/min,±s)

Tab.4 Comparison of heart rate at different time points between the three groups of patients表4 3组患儿不同时间点心率比较(n=30,次/min,±s)

F组别=1.109,P>0.05;F时间=7.983,P<0.01;F交互=3.829,P<0.05。

组别S1组S2组T0 T1 T2 S3组 F 122.47±17.88 124.30±21.95 113.47±16.47 2.820 124.67±16.87 124.97±18.19 121.43±12.99 0.441 125.13±15.95 123.97±16.23 122.77±13.46 0.180

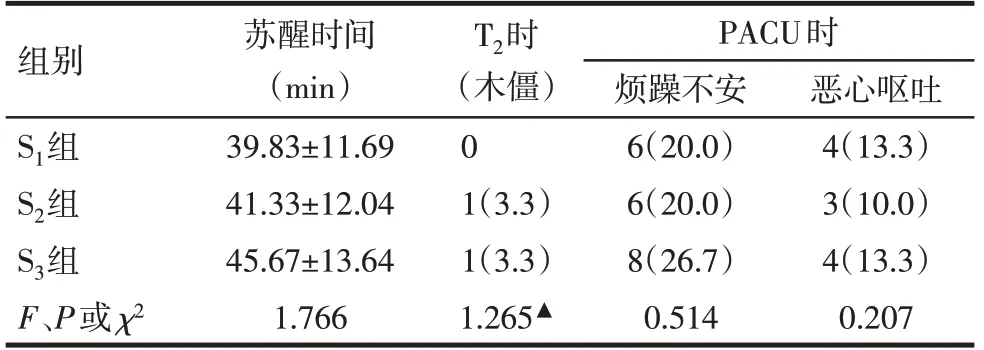

2.5 患儿并发症比较 T2时,S2组与S3组各有1例患儿发生了肢体木僵的不良反应。3组患儿PACU不良反应发生率差异无统计学意义(P>0.05),主要表现为烦躁不安及恶心呕吐。患儿苏醒时间差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

Tab.5 Comparison of recovery time and adverse events between the three groups表5 3组患儿苏醒时间和不良反应比较(n=30)

3 讨论

3.1 观察时间点的选择 患儿对手术的惧怕、与父母分离时的焦虑、进入手术室诱导时对陌生环境的恐慌均是患儿发生焦虑的主要因素,同时也是严重焦虑与恐慌发生的主要时段[2]。本研究选取了相对应的3个时间点,探讨静脉注射不同剂量艾司氯胺酮对学龄前手术患儿镇静效果的影响。结果表明,静脉注射艾司氯胺酮0.8 mg/kg与1.0 mg/kg均能显著提升患儿亲子分离与麻醉诱导时的镇静评分,且1.0 mg/kg的注射剂量在麻醉诱导时的镇静评分和诱导合作度更好。

3.2 不同剂量艾司氯胺酮对患儿镇静效果的影响 艾司氯胺酮静脉应用剂量为0.5~1.0 mg/kg[7]。药物的应用剂量不同产生的镇静效果存有差异[8]。本研究预观察中发现,应用艾司氯胺酮0.8 mg/kg部分患儿麻醉诱导前镇静效果不充分,因此选择相对较大的1.0 mg/kg剂量对镇静效果及安全性进行分组观察。本研究显示,静脉应用艾司氯胺酮0.6 mg/kg对患儿亲子分离时的镇静效果无影响,0.8 mg/kg的剂量虽然可提升亲子分离时的镇静效果,但麻醉诱导时的镇静效果及诱导合作度弱于1.0 mg/kg。虽然有研究指出经直肠应用艾司氯胺酮的剂量与效果关系有待确定[9],但本研究证实,静脉应用艾司氯胺酮,其镇静效果与剂量呈正相关,1.0 mg/kg的静脉剂量提供了更优的镇静效果和更持久的镇静时间。

3.3 不同剂量艾司氯胺酮对患儿ICC评分的影响 研究指出艾司氯胺酮静脉注射的有效时间为30~40 min[7]。但本研究发现,与亲子分离时相比,各组患儿转运至手术室麻醉诱导时的镇静效果均有所减弱,S2组更为明显,这是导致S2组麻醉诱导时的Ramsay镇静评分低于S3组的原因。镇静效果的减弱增加了S2组患儿诱导时拒绝面罩吸入、哭闹以及肢体挣扎等情况的发生,因此ICC评分高于S3组,相应的麻醉诱导合作完美的患儿比例明显低于S3组。镇静效果的减弱和ICC评分的增加可能与搬动患儿至手术床、麻醉诱导前摆放患儿体位以及连接各项监护等外部刺激有关。

3.4 艾司氯胺酮镇静的有效性和安全性 艾司氯胺酮术前镇静用药方式多样化,经直肠和经鼻滴定给药均是患儿可行的镇静方法。经直肠给药因首过消除的作用降低了其生物利用度,患儿用药20 min后充分镇静的比例仅为30%[9]。经鼻滴定给药的方法虽然提升了其生物利用度,但研究显示,经鼻滴定90%有效剂量的艾司氯胺酮与口服咪达唑仑联合用于学龄前儿童术前镇静时,仍需要8.9 min才能达到有效镇静[5]。而静脉应用艾司氯胺酮30 s即可起效[10],本研究选择患儿用药1 min后作为亲子分离的时间点以确保药物充分起效。S2组和S3组患儿在给药后迅速达到满意的镇静效果,母子分离顺利,在转运过程中以及麻醉诱导前均未发生呼吸暂停、低氧血症和气道梗阻等呼吸系统不良事件。虽然S3组患儿用药后心率较基础值增加,但也未出现心动过速、心率失常等循环系统并发症。本研究表明,术前静脉应用艾司氯胺酮不仅在短时间内可为患儿提供有效的镇静效果,且是安全可行的镇静方法。躁动不安是本组患儿苏醒后最主要的不良反应,在监测患儿呼吸的情况下静脉缓慢注射丙泊酚2~3 mg/kg,患儿再次苏醒后均能缓解。

3.5 展望 咪达唑仑是儿童术前常用的镇静药物[11],但1%~15%的患者应用后会表现出与镇静相反的、更加惊恐的情绪[12]。本研究虽然未出现类似咪达唑仑“矛盾反应”的情况,但用药后镇静效果较差的患儿多数为用药前出现哭闹、恐惧的患儿,因此有待开展艾司氯胺酮在术前不同情绪状态患儿群体中镇静效果的研究。

综上所述,术前静脉应用艾司氯胺酮0.8 mg/kg和1.0 mg/kg均是学龄前儿童安全有效的镇静方法,1.0 mg/kg镇静效果更可靠,麻醉诱导合作度更好,值得临床应用推广。