基于沉浸式体验的街道景观设计研究★

2022-09-02胡恬滋袁丽菲李东徽吴雨纯杨峻明

胡恬滋,袁丽菲,李东徽,吴雨纯,黄 玫,杨峻明,白 天

(1.云南农业大学园林园艺学院,云南 昆明 650201;2.北京农学院园林学院,北京 102206; 3.西南林业大学园林园艺学院,云南 昆明 650224)

存量时代背景下,文化复兴已是城市发展的大势所趋,巷道作为城市骨架,其源远流长的历史承载着城市的血脉和生命。巷道景观对于丰富城市形象、彰显地区文化、改善人居环境、实现城市绿色空间的有机更新和提升具有重要意义。但在快速城镇化的背景下,建设速度加快的同时,带来了城市和巷道呈现“千街一面”的难题。如何塑造出独特个性的巷道景观,成为棘手问题。

国内外学者针对巷道景观提升进行大量研究,从传统的建筑物、广场、服务设施等城市规划视角向生态、文化视角转变,并结合多学科领域进行研究,如巷道景观提升对于使用者体验的转变,生活性巷道景观特征对居民心理健康的影响,对巷道绿地景观的绿色公平进行测度,对城市巷道三维街道景观指数进行测度分析,对城镇街区外部空间及巷道形态进行解读等[1-5]。哈尔滨市57条巷道的相关研究,采用多元回归结合结构方程,建构了居民心理健康的影响机制模型,为城市街道环境更新提供理论依据;对北京市巷道绿色公平性进行测度,提出相应城市绿地发展策略;成都市郫都区犀浦镇巷道界面进行形态更新,达到城镇新街区人居环境的和谐。沉浸理论(Flow Theory)又被称为心流理论,沉浸理论下的虚拟展示是以虚拟现实技术为基础的,具多感知性、交互性、沉浸性和构想性。目前对于沉浸理论研究对象多涉及博物馆[6]、展览[7]、戏剧[8]、公园[9]等,以巷道景观作为研究对象的相关文章较少。本文选取云南省昆明市翠湖公园3条传统巷道作为研究对象,结合翠湖地区现存的城市发展问题,在人文型智慧城市背景下,将沉浸理论与基础设施提升相结合,提出切实可行的实施方案,为翠湖公园后续规划和发展提供基本参考。

1 研究区概况

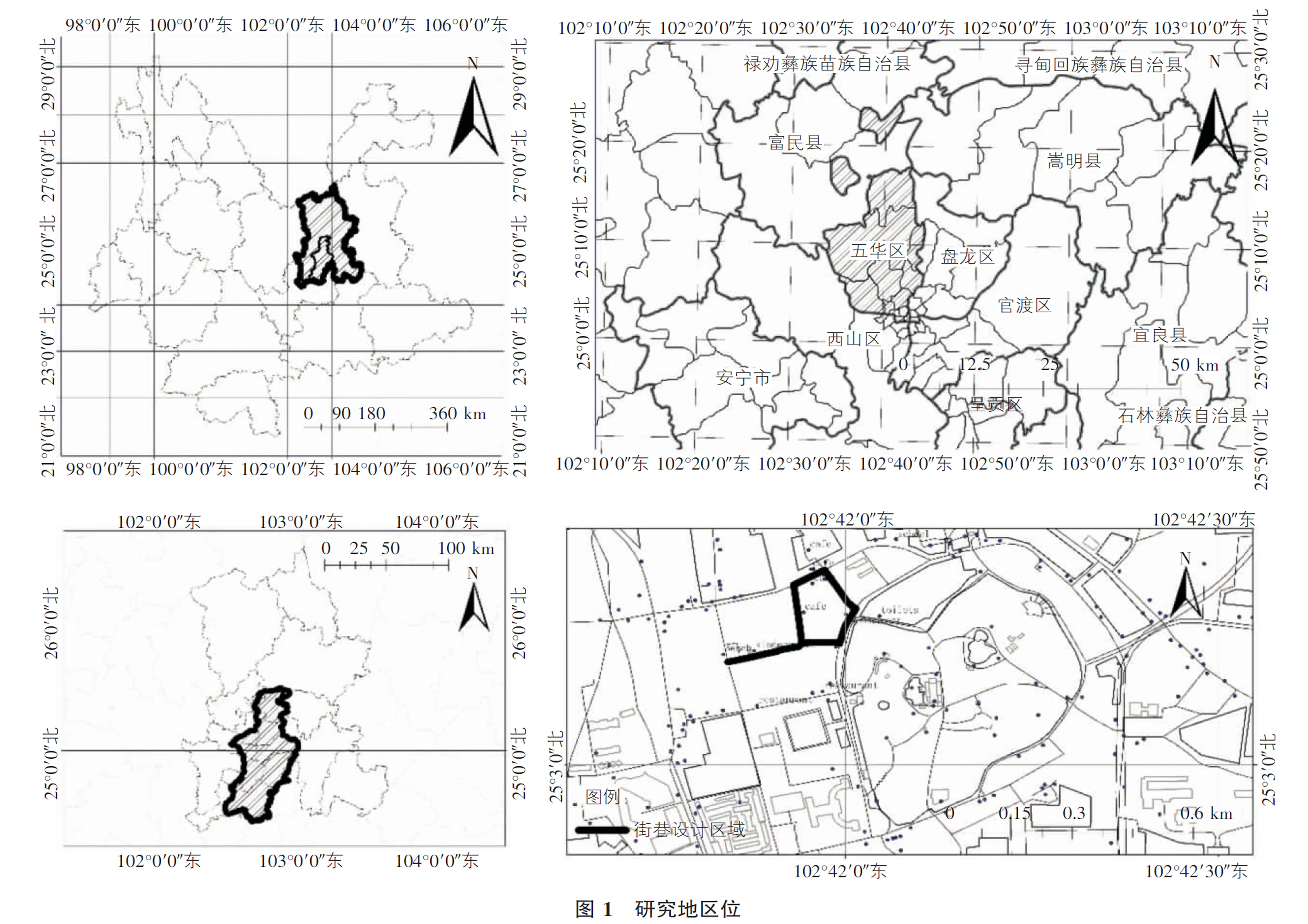

翠湖位于昆明核心区域(见图1),是昆明城市水脉、文脉、人脉的聚合地[10]。人民精神文化需求提升,文化旅游成为日常生活中不可或缺的一部分。“昆明十三坡”的巷道文化和以闻一多先生为代表的西南联大所弘扬的红色革命精神是翠湖巷道文化的源泉。祖遍山、圆通山、五华山,三山汇聚与翠湖相互辉映,自古形成“一池三山”景观格局,而周围环境也因势利导形成文脉汇集的“昆明十三坡”,构建出“开门坡”横街窄巷、“列市纵横,极为繁盛”的昆明“坡文化”。“昆明十三坡”作为一份活档案,记载了昆明近700年历史演变。但如今,翠湖片区发展偏离了原有的轨道,商业气息盖过本土文化氛围,周边巷道密度过大,导致文化缺失。巷道景观保护差,大多空有其名,许多名人故居或被拆除遗弃、或被大修大改,缺乏实质上的文化内涵,尤其遗失了西南联大时期文人云集的文化印记。因此,急需风景溯源、文化修复,理清翠湖周边文化脉络,修复历史巷道情景,保留昆明城市特有文化及特色。

2 研究方法

本文基于人文型智慧城市规划建设和城市双修的背景,从文化和科技角度出发,聚焦翠湖周边区域历史文化,运用智慧城市理论探究翠湖区域历史文化遗产保护,挖掘区域文化内涵,从而进行文化修复重建。以沉浸式体验为背景从全息投影技术、情景交互体验以及创造景观叙事空间等科学技术方法出发,将文化和科技融入结合,使文化资源获得创造性转化,并将文化重建注入生命力。

2.1 沉浸式体验

沉浸体验(Flow Experience)是由M.Csilszentmihalyi在1975年首次提出,并于1988年再次解释为:人依照心理驱动去做某事,沉浸式体验就是意识动机的外显,同样也是一种正向的、积极的心理体验[11]。沉浸体验主要是以研究课程设计为主,如延伸至产业文化,并逐步结合地方历史文化,提升文化自信[12]。

2.1.1 全息投影技术

3D全息投影技术依托投影设备达到将事物情景再现的目的[13]。全息投影技术创造沉浸式体验,给受众带来具有张力、真实的三维立体视觉体验[14]。在视觉上和声音上激发受众共鸣,形成视觉的真实感和时空的真实感,仿佛在和历史中的人物面对面的交谈,突破了传统叙事表现手法中的二维空间的局限性。

1)实地调查和摄影。

科研小组于2021年3月20日~2021年3月25日调查了研究区域,居住区人口数量、各个街道活动或走动人口数量及预估其年龄、调查经过街道所用的交通工具、评估生活设施、不同时间不同绿地的活动人群、道路宽度和性质。

摄影能够直观地反映出建筑外表形态、街道曲折变化和不同天气下建筑和街道的光影色彩,通过对不同建筑、不同方位的拍照处理以及调试各种光线亮度并将获得的数据进行整理参照真实的场景再次进行验证,再通过测量的方法得到基础数据。

2)模型制作以及渲染。

首先,基于实地调研和设计图纸数据完成平面图的制作,导入二维数据进行模型制作;其次,对模型进行精细化处理;最后,根据参考的外部景观环境和常规天气情况对模型进行微调,并完成模型制作。对场景建筑和人物形象以及景观环境赋予不同的材质和色彩以及环境光并进行处理,渲染得到效果图。

3)剪辑处理。

后期剪辑处理能保证全息投影技术更好地展现在受众的视野中,达到与真实环境相融合的目的,同样也是调节光亮和色彩的重要手段。采用视频处理软件进行剪辑处理,在渲染器中得到模型的四个方位面的众多效果图并对照片进行视频化处理,从拼接开始实现自二维向三维的立体动画转化,以实现全息投影的技术并在最后利用投影设备进行展示。

2.1.2 景观叙事空间与情景体验

景观叙事是基于景观叙事理论下的场景营造,能够更加生动、直观地使观赏者领略到场景所要表达的情感和文化内容,也是对文化历史的一种“再现”,以叙事、故事的方式展现设计者的设计目的和设计内涵对于体现当地文化、展现当地风土人情起着重要的作用[15]。而景观空间则是以周边环境为载体运用设计及其相关的表现手法展现主人公的设计主题内容,结合叙事这一要素是与受众互动并引导其进行思考和感受的,在此期间空间、信息和受众缺一不可。

情景交互是通过人的五感去感知外部环境的变化,略微与景观叙事空间有所不同的是情景交互体验类似于叙事空间的第二个步骤,是人们经过叙事空间的下一步思考以及更深层次的感受,人们凭借形、声、闻、味、触这五感经过神经的电信号传播到身体中并会产生一种身临其境的感觉,能够直接引起一种大脑神经和心理的特殊神经反应。

2.2 巷道交通模式

快速城市化导致翠湖周边小城市空间迅速扩张,交通拥堵、车道占道停放、道路服务设施凌乱等现象,严重影响交通畅通和城市景观。从巷道景观建设的角度来诱导绿色巷道交通模式,从而改变原有的巷道景观范式化。

2.2.1 人车分流

“人车分流”起源于19世纪末的英国,由霍华德在“田园城市”理论中提出[16]。人车矛盾是翠湖周边道路的集中体现之一,人车分流目的是保证路人安全,给予路人在交通空间的优先权,同时也保证车辆的行驶更加通畅。

2.2.2 环境心理分析

环境心理分析是研究环境与人的心理和行为之间关系的一个应用社会心理学领域,又称人类生态学或生态心理学。环境心理学的内容与风景园林规划和设计息息相关,利用领域性、求便性、唤醒理论等环境心理学理论为指导对巷道道路景观进行设计。在景观环境中,铺装设计在满足领域性需求上应具有组织性和私密性等特征。通过铺装变化来强化空间感以及区域的特征,让人们明确区域和空间的功能,再根据自我需求选择和安排活动内容。通过景观环境界面与元素的设计营造,能给予游人适当的环境唤醒,从而引导其行和心境与环境发生共鸣。

2.3 智能景观服务设施

公共基础设施即硬质景观设施,广义上来说除了建筑、绿化和水体,其他的有形物都可以称为硬质景观设施。在现代化智慧城市中,公共基础服务设施不仅应做到满足人的基本使用功能,更应具备交互性、科普性等功能。利用科技手段打造智能景观服务设施也是现代化人文型智慧城市构建的重要手段。

3 结果

3.1 总体设计

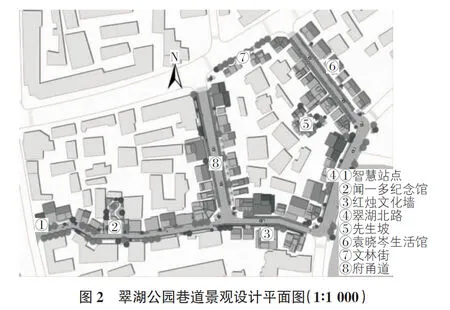

本设计旨在人文型智慧城市的背景下,修复城市文化空间,激发巷道活力。设计选取昆明翠湖公园附近三条连续的巷道:西仓坡、先生坡、府甬道,以及一条单行道路翠湖北路。设计将沉浸式体验运用于巷道中,以生动有趣的交互体验打造具有“穿越感”的现代景观。加入“剧本杀”式叙事游线,实现人类活动-景观构造-游戏规则的耦合式秩序景观的塑造。其他设计包括巷道内设计快行道、慢行道方便居民和游客分流,居民区采用智慧基础设施提升居民幸福感等。在对于翠湖的整体的景观规划层面上,提升了街巷景观秩序,恢复了“红烛精神”景观视廊,以达到实现“昆明近代文明之路”的景观规划(见图2)。

3.2 实地调查

调查小组选取了三天工作日和两天休息日,现场调研对各种交通类型进行数据统计以及统计游客及居民的年龄段。进行数据的整理和分析。多数人口为本地居民少数人口为外地或者本地游客,年龄基本为中老年人、少数中年人,周末的时候会有小孩子或者青少年出入街道,出行方式多为步行。在对街道设施进行评价时,发现电缆线位置太矮缺乏监管管理措施,雨天容易造成危险,垃圾摆放较乱,封闭性不强容易对周边住户或者行人造成一定不良影响,交通方面人车比较混乱行人容易注意不到车从而发生危险。

3.3 叙事空间

叙事性游线是“剧本杀”互动式游览的载体,叙事游线穿插于统一风格的叙事空间内。整个叙事空间通过改造居民楼外环境、造景小品的布置来营造民国风格的景观环境,再现当时的巷道情景,让游客深入感受昆明巷道文化。

游客可以在智慧站点变装化身为民国学者或是西南联大的学生,甚至是闻一多先生的笔友来探访整个文旅景点。工作人员在游览区域内轮流扮演NPC,帮助游客了解故事走向和人物关系,再通过原创的“闻巷”手机APP进行任务打卡,推进故事游线的发展。重点叙事节点则利用全息投影等科技进行故事情节的表达,其互动式演出丰富了游客的体验感。共设计了两条叙事性文化路线,填充不同的巷道故事,在后续的运营中加入各种丰富的故事内容,并随节假日推出特色内容来维持景观的新鲜感。

3.4 情景交互体验

我们在改造后的景观节点中加入高科技元素,比如互动式屏幕和动态捕捉系统,另外还加入了循环表演的真人演出,情景交互体验设计包含三处景观节点。

3.4.1 闻一多纪念园

在抗日战争的水深火热之中,为存续民族文化,保留教育火种。北京大学、清华大学、南开大学三所高校几次搬迁在昆明成立了国立西南联合大学。闻一多先生在革命战争时期,发表了振奋人心的《最后一次演讲》,为当时还在迷茫,还在幻想的人投身到伟大中国的建设当中。本次设计对西仓坡巷尾闻一多殉难处原址进行保留,并拆除附近废弃幼儿园作露天式互动纪念场馆。园内道路两旁设计投射于空中的可互动式三维物体展示投影,展示以西南联大为背景的历史故事,营造沉浸式场景,内侧舞台有工作人员定时上演《最后一次演讲》情景舞台剧,为巷道文化景观注入新的演艺方式与沉浸方式。

3.4.2 红烛文化墙

沿西仓坡利用投影技术设计为红烛文化墙,红烛精神就是闻一多先生,燃烧自己,照亮他人的精神品质。文化墙的互动效果分为两个部分:一是巷道墙面连接游客手机端,用户通过手机输入留言,终端将把留言投影在墙上并点亮红烛形状的图标;二是巷道地面利用动态捕捉系统,地面上的LED灯环随游客脚步亮起,意为“心心烛火”,表达闻一多先生对未来青年人的美好祝愿。

3.4.3 袁晓岑生活馆

关于先生坡的由来有两种说法:一为民间把学子称为先生,另一说法为批阅试卷的先生居住于此,明清两代,数千学子在乡试之时云涌于此,大多住在附近的驿馆里,都想在此一举成名天下知,故将此街称为先生坡。如今名噪一时的先生坡仅剩建筑之上的“先生坡”三字,以及坡脚山墙的碑记,中国画画家、雕塑家袁晓岑的故居位于一个不起眼的小角,设有一家茶馆。设计将茶馆改为“竹隐岑今”生活体验馆,结合茶馆外的先生坡运用全息投影技术,在外墙设置三维画面悬浮于实景的半空中成像,以袁晓岑先生的画作为模型,拼图影像漂浮于空中,通过后台红外设备,通过肢体感知,与影像产生互动,在互动的同时,也会对作品进行讲解,以互动游戏通关的模式,让体验者在互动的同时对袁晓岑先生的画作或雕塑作品进一步深入了解,通过视、听、触多重感官的相同作用下,提升体验感的同时传播了巷道独有的文化,指引游客进入馆内,参与到书法体验中来,感受袁晓岑带来的艺术魅力。

3.5 巷道交通模式

以翠湖公园为中心,周边交通系统呈放射环网状布置。所设计地块道路多为巷道式,道路附近多是居民楼,道路狭窄且人车不分流。以府甬道为例,分别以道路设施,道路空间组织,交叉口景观组织等五个方面进行道路系统规划,提出具体思路,从而协调道路景观系统内外部的优化。

3.5.1 快行慢行分区人行道

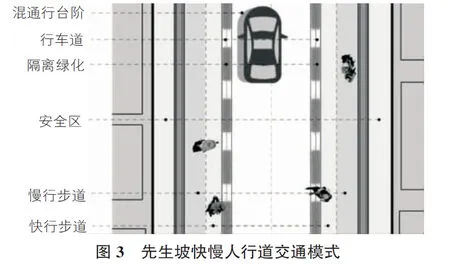

基于设计地块的特殊性,为增加游客体验感和方便原主周边的居民出行安全,利用铺装将人行道划分为快行道和慢行道。以先生坡为例,道路铺装对道路空间的使用功能进行划分,通过铺装材料与周边环境的融合,对道路进行有效的组织与分隔,使游客和居民各行其流(见图3)。利用青石板的铺装材料可以延续昆明的城市文脉记忆,打造具有历史文化基垫的特色铺装。合理的人行道长度和宽度,铺装材料与周边环境的协调处理会给行人带来平稳、安全、舒适的空间感受。

3.5.2 街头休息区

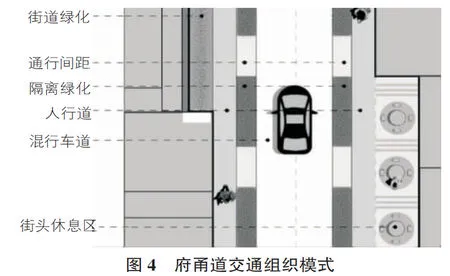

街头休息区的建设要因地制宜,关注街道消极空间,打造街头休息区,完善巷道景观设计,同时为周围建筑提供缓冲区域。历史街区内的街头绿地要以人为本,为附近居民及游客提供短暂休息及交谈的场所(见图4)。

3.6 智能景观服务设施

本设计以智慧服务站点、卫生和照明作为基础服务设施部分的重要内容进行设计。

3.6.1 智慧站点

作为叙事游线的起点和终点,智慧站站点服务同时服务于游客和居民,分布于三条巷道之中。站点设计以民国风格为主,融入巷道整体风格。内部设有服务大厅和居民服务中心,服务大厅功能包括:售卖文创产品、创造交流场所、提供餐饮小吃,儿童看护、沉浸式换装点,以及叙事游线的咨询服务;居民服务中心提供寄存快递、缴纳水电费、办理宽带等生活服务。

3.6.2 智能卫生设施

城市缺少完整卫生系统,传统固定公厕依托于城市规划及其周围地理位置及建筑,难以解决景区人流峰值时如厕问题。在以上问题和城市快速发展趋势下,移动公厕应运而生。智能移动厕所的服务蓝图展示了用户使用移动厕所过程中的行为流程以及对应的厕所功能、交互方式和内部技术运用。用户在使用终端设备查看厕所信息时,移动厕所就会预测城市区域内的人流量,进行实时调遣,再根据用户的GPS实时定位提前安排移动厕所前往用户所在地。

3.6.3 智能照明设施

智能路灯系统可分为多个模块,包括生态性检测模块、车辆检测模块、亮度检测模块等。LED路灯智能控制系统具体要实现的功能主要有以下几点[17]:

1)检测车辆根据道路行人、车辆的通行情况,实时打开和关断路灯。

2)通讯功能路灯控制设备能通过无线的方式进行通信,相邻灯杆之间的通信传递车辆有无、速度等信息,控制路灯应能提前点亮,使行人车辆始终在照明范围之内。

3)查询管理上位机界面连接数据库用以存储各个节点的数据,管理人员能够对数据进行查询打印,还能对系统进行管理配置。

4)远程监控中央监控室能够定期地自动巡查各个路灯的工作状态,同时可以实现路灯的远程单灯控制。

5)报修系统将对各模块进行检测,并将检测到的异常信息上传到管理中心。若管理中心接收不到某个路灯的数据,系统会报告该无线通信模块故障。

6)生态检测通过生态检测装置,对每日的空气质量进行检测并展示在显示屏中。利用智能拍照系统,对过往停留的鸟类进行拍照记录。

4 讨论与结论

文化复兴作为建设美丽中国的重要组成部分,传承和修复是当今城市发展的核心所在。本文依托于2021届中国风景园林学会优秀获奖作品《“浸”闻巷语:基于人文型智慧城市背景下的沉浸式体验巷道设计》,探索性地将类似于“剧本杀”的沉浸式叙事体验引入城市巷道景观中,从沉浸理论、基础设施2个方面制定相关策略以期改善巷道文化失落、发展缓慢的现实问题。与成都市郫都区犀浦镇龙吟村更新策略类似,在交通模式上,同时兼顾慢行系统与快速交通网络,在服务设施上,增设服务设施,集中整合,使得资源利用最大化;区别于目前针对城市巷道本体的规划研究,在提升巷道公共设施的基础上,更加强调文化复兴与智慧城市发展相融合,较为全面地将文化要素、生态要素、娱乐需求等因素纳入智慧城市空间布局过程,使居民或游客能够与工作人员甚至是整个景观空间进行交互反馈,增强了景观的互动性,与主题公园沉浸式体验景观设计分析一致,以达到文化修复、文旅宣传的效果。

翠湖公园是一座具有悠久历史文化、高度社区凝聚力和强烈地方依恋的传统街区。作为昆明核心区域,翠湖公园传统巷道改造对于合理建立巷道文化复兴的长效机制,形成在全国范围内可复制、可推广的模式具有重要意义。研究基于沉浸理论,今后将进一步从时间轴序列对纵向面板数据加以分析,加强方案的落地性,进一步优化沉浸式体验巷道景观设计框架。