院前转运方式对急性缺血性卒中静脉溶栓时间效率指标及早期神经功能改善的影响研究

2022-09-02曾昊张幼林杨卫兴彭雅卓宋宏杰赵文艳王丽靖

曾昊 张幼林 杨卫兴 彭雅卓 宋宏杰 赵文艳 王丽靖

静脉溶栓作为标准治疗可改善急性缺血性卒中的预后[1-2],而静脉溶栓治疗的获益具有时间依赖性[3],发病后能否快速转运到具有静脉溶栓治疗的卒中中心进行救治至关重要。既往研究显示,能在发病时间窗内到达医院接受静脉溶栓治疗的患者占全部缺血性卒中的比例不足3%[4]。一项中国卒中登记研究结果显示,有21.5%(2 514/11 675)的急性缺血性卒中患者能在发病3 h内到达急诊,有12.7%(1 479/11 675)的患者符合静脉溶栓治疗适应证,但最终接受阿替普酶静脉溶栓治疗者仅占1.6%(181/11 675)[5-6]。

在院前转运方面,我国目前仍以呼叫急救转运系统(“120”或“999”)及自驾或乘坐出租车就诊为主[7],而通过急救转运系统就诊可提高卒中就诊效率,减少院前延误[8]。随着“中国急救地图建设”项目的启动,我国急救地图发布地区基本实现了“卒中1 h救治圈”的目标[9]。目前,针对急救系统转运与自驾就诊者院内溶栓时间效率指标对比的研究报道较少,因此,本研究拟分析院前转运方式对入院后静脉溶栓时间效率指标及早期神经功能改善的影响。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入2018年6月至2021年5月北京丰台医院神经内科接受静脉溶栓治疗的急性缺血性卒中患者302例,其中男202例(66.9%),女100例(33.1%);年龄24~90岁,平均(66±13)岁;高血压病178例(58.9%),糖尿病79例(26.2%),高脂血症51例(16.9%),卒中史67例(22.2%),冠心病61例(20.2%),心房颤动30例(9.9%)。根据登记的院前转运方式,将通过“120”或“999”等急救转运系统到院的患者分为急救转运组,自驾或乘坐出租车等其他非急救转运系统到院方式者分为自行就诊组。本研究方案经过北京丰台医院伦理委员会审核批准(伦理号:201811),患者或其家属签署了诊疗知情同意书。

纳入标准:(1)急性缺血性卒中的诊断参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[10],主要依据患者出现急性局灶性神经功能缺损,症状持续存在,并经头部CT或MR证实有新发梗死灶;(2)符合静脉溶栓适应证[10]并在院内接受静脉溶栓治疗;(3)资料完整;(4)住院时间≥24 h。排除标准:(1)静脉溶栓桥接取栓治疗;(2)发病后经由其他医疗机构转诊至我院行静脉溶栓者。

1.2 研究方法

记录两组患者的人口学资料(年龄、性别等)、动脉粥样硬化的危险因素(高血压病、糖尿病、高脂血症、冠心病、心房颤动、卒中史)及临床资料[就诊时指尖血糖、血压、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分,发病前改良Rankin量表(mRS)评分,溶栓后24 h NIHSS评分等],并进行组间比较。

分析院前转运方式对早期(溶栓后24 h)神经功能改善的影响,并进一步将急性缺血性卒中接受静脉溶栓治疗患者分为早期神经功能改善组和未改善组,并进行影响因素分析。

1.3 动脉粥样硬化危险因素的评价

动脉粥样硬化危险因素的评价参照文献[11]标准:高血压病为患者自诉既往高血压病史和(或)入院后不同时间点重复测量血压≥140/90 mmHg;高脂血症为既往具有高脂血症病史和(或)存在以下一项及以上情况,即血清低密度脂蛋白胆固醇≥3.12 mmol/L、总胆固醇≥5.80 mmol/L、三酰甘油≥2.25 mmol/L;糖尿病为既往糖尿病史和(或)入院空腹血糖>7.8 mmol/L;冠心病、卒中史则根据患者已经外院确诊;心房颤动根据患者病史或心电图结果进行诊断。

1.4 时间效率指标及早期神经功能的评价

依据患者从发病到就诊接受静脉溶栓治疗过程的重要节点时间,计算相关时间效率指标,包括(1)发病到就诊时间,即患者开始出现症状到就诊的时间间隔;(2)就诊到溶栓时间,即就诊到开始使用溶栓药物(阿替普酶)的时间间隔;(3)就诊到签署静脉溶栓知情同意书时间,即就诊挂号到签署静脉溶栓知情同意书的时间间隔。

早期神经功能改善:参照文献[2,12]标准,将溶栓后24 h NIHSS评分较基线NIHSS评分减少≥4分或溶栓后24 h NIHSS评分为0分定义为早期神经功能改善;小卒中定义为急性起病的局灶神经功能缺损,且NIHSS评分≤3分[13]。

1.5 统计学分析

2 结果

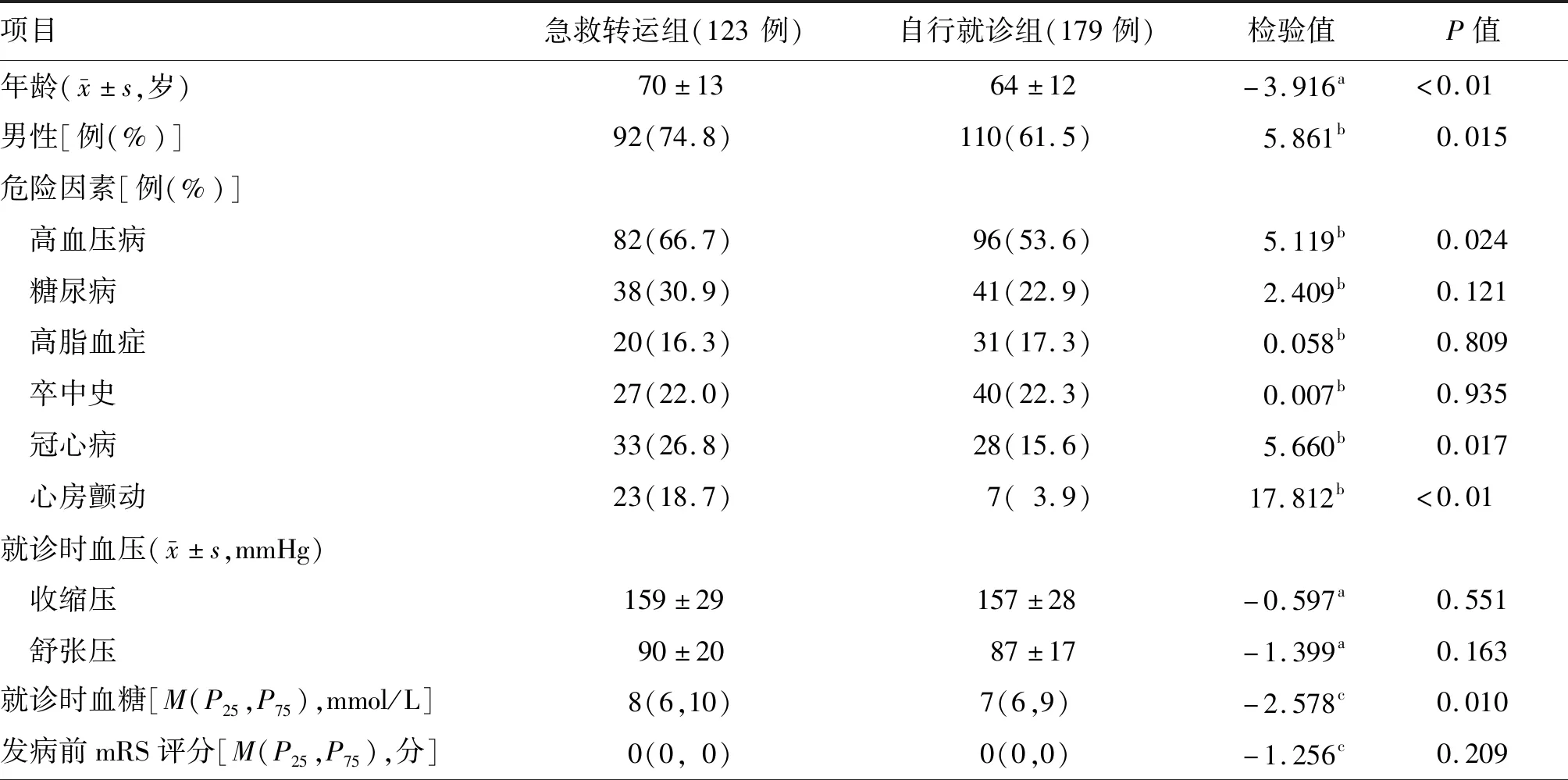

2.1 不同转运方式患者基线特征比较

302 例接受静脉溶栓治疗的急性缺血性卒中患者中,急救转运组123 例(40.7%),自行就诊组179例(59.3%)。急救转运组患者年龄、就诊时血糖均大于自行就诊组,男性及合并高血压病、冠心病和心房颤动比例均高于自行就诊组,组间差异均有统计学意义(均P<0.05)。余基线特征的组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。

表1 不同转运方式的急性缺血性卒中接受静脉溶栓治疗患者基线特征比较

2.2 不同转运方式患者时间效率指标及早期神经功能改善情况比较

302例接受静脉溶栓治疗的急性缺血性卒中患者中,就诊时NIHSS评分为1~36 分,中位评分为4(2,11)分,其中小卒中比例为40.7%(123/302)。溶栓后24 h NIHSS评分为0~36分,中位评分为2(0,7)分。急救转运组就诊时和溶栓后24 h NIHSS评分均高于自行就诊组,组间差异均有统计学意义(均P<0.01)。发病到就诊时间、就诊到溶栓时间、就诊到签署静脉溶栓知情同意书时间、早期神经功能改善比例的组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表2。

2.3 早期神经功能不同结局患者基线特征比较

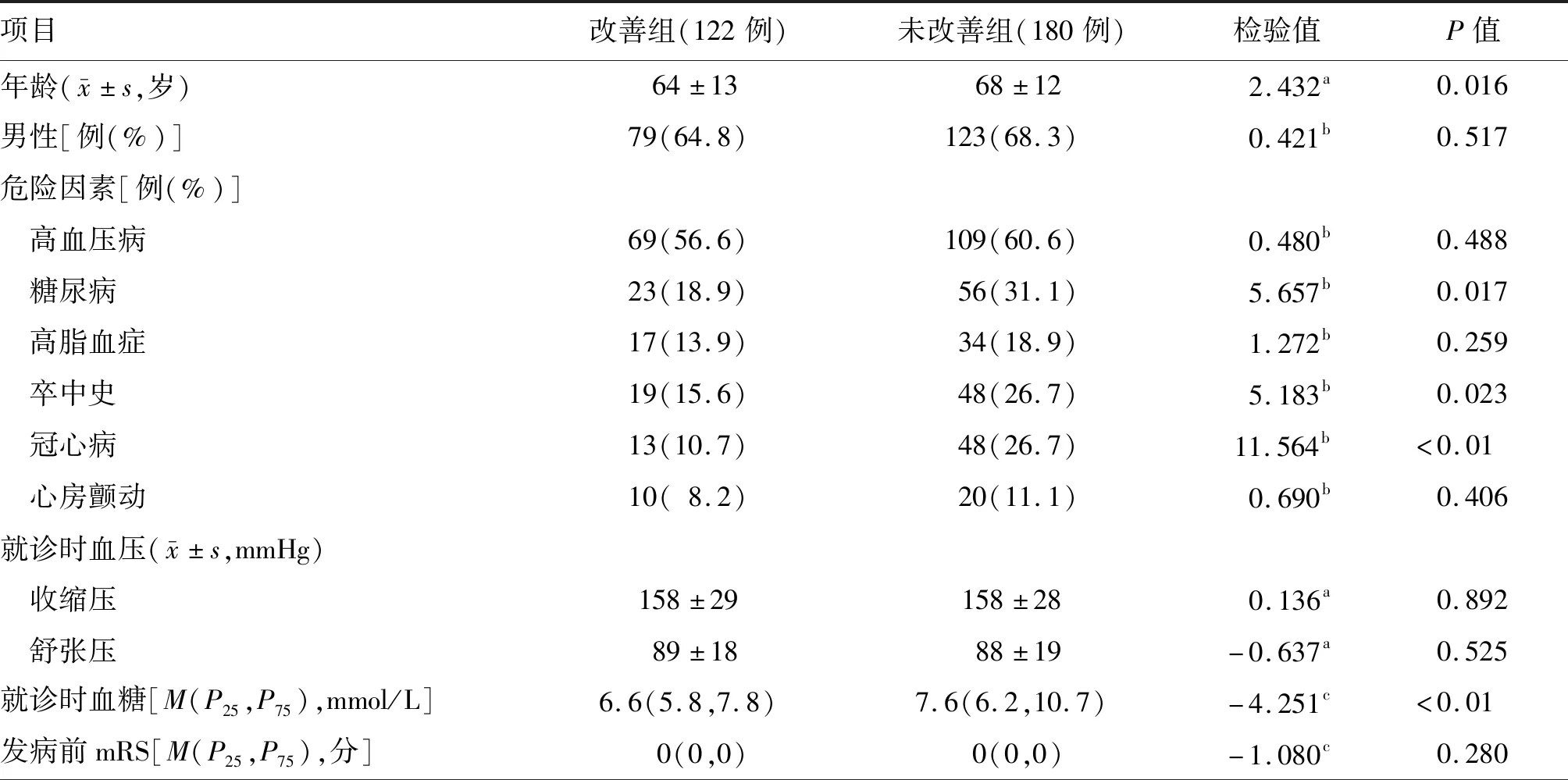

302例接受静脉溶栓的急性缺血性卒中患者中,早期神经功能改善组122 例(40.4%),未改善组180 例(59.6%)。与早期神经功能改善组比较,未改善组患者年龄更高,合并糖尿病、卒中及冠心病史的比例更高,就诊时血糖水平更高,组间差异均具有统计学意义(均P<0.05)。余基线特征的组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表3。

表3 急性缺血性卒中接受静脉溶栓治疗后不同早期神经功能结局患者基线特征比较

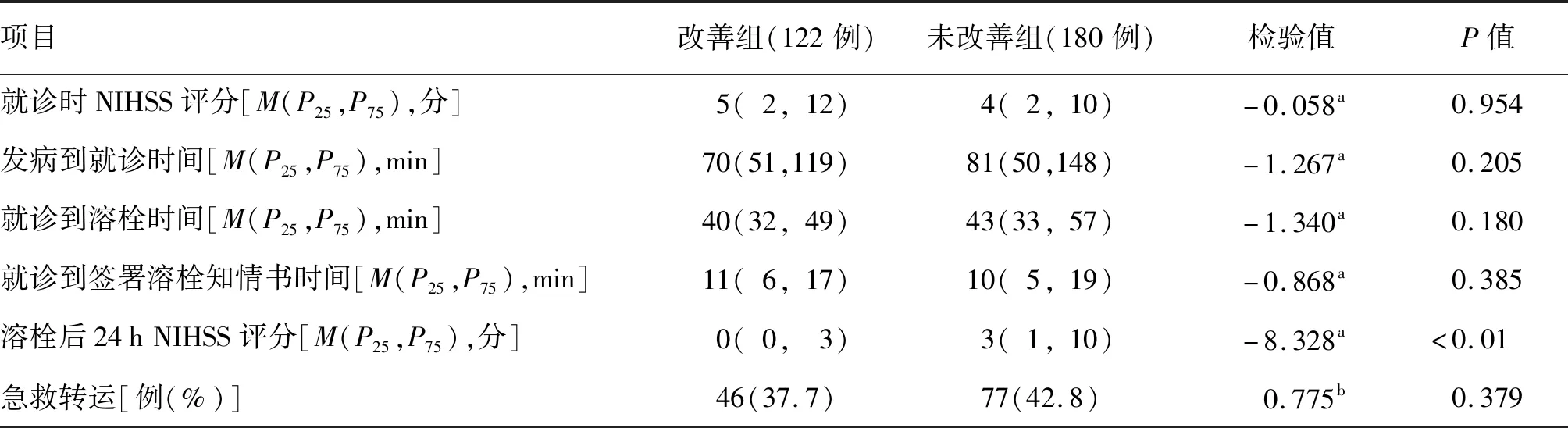

2.4 不同早期神经功能结局患者时间效率指标及转运方式比较

与早期神经功能改善组比较,未改善组患者溶栓后24 h NIHSS评分更高,组间差异具有统计学意义(P<0.01)。而就诊时NIHSS评分、发病到就诊时间、就诊到溶栓时间、就诊到签署静脉溶栓知情同意书时间、急救转运方式比例的组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表4。

表4 急性缺血性卒中接受静脉溶栓治疗后不同早期神经功能结局患者时间效率指标及转运方式比较

2.5 早期神经功能改善的影响因素分析

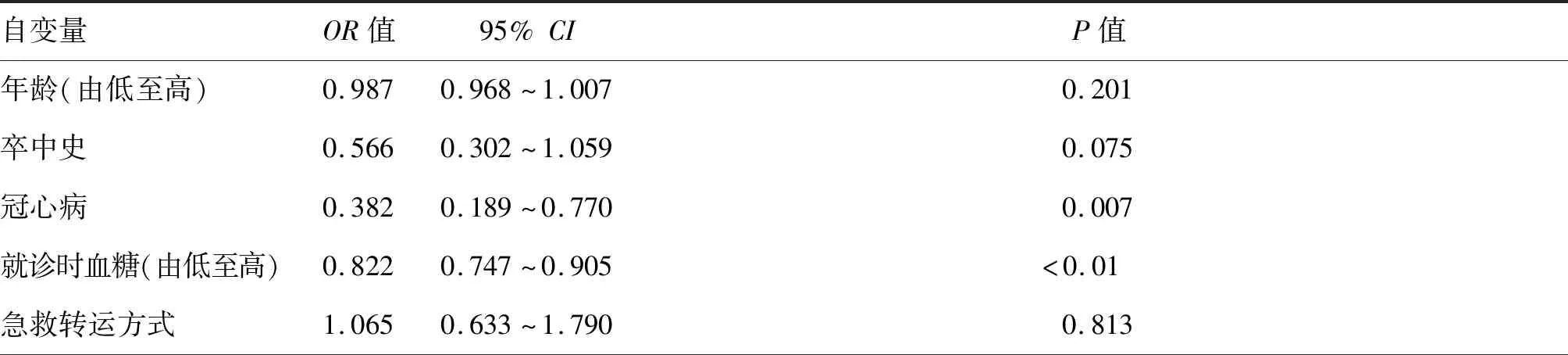

以早期神经功能改善为因变量,多因素Logistic回归分析显示,既往冠心病史和就诊时高血糖水平是影响溶栓后早期神经功能改善的独立危险因素(均P<0.01);年龄、卒中史、急救转运方式与接受静脉溶栓后早期神经功能改善无关(均P>0.05)。见表5。

表5 急性缺血性卒中接受静脉溶栓后早期神经功能改善的影响因素分析

3 讨论

3.1 转运方式与就诊人群基线特征

本研究结果表明,选择不同院前转运方式的缺血性卒中患者基线特征存在一定的差异,通过急救系统就诊的缺血性卒中患者年龄更大,相应地合并高血压病、冠心病及心房颤动的比例更高,起病后NIHSS评分更高,神经功能缺损更重,这与高丹丹等[14]报道的结果类似,提示高龄且具有多种伴发疾病、起始症状重的患者对急救系统转运的需求较高,而症状相对较轻(NIHSS评分更低)患者倾向选择自行就诊。

3.2 转运方式与院内静脉溶栓时间效率指标

本研究从发病到就诊接受静脉溶栓治疗过程中选择了3个重要时间节点,即发病到就诊时间、就诊到溶栓时间、就诊到签署静脉溶栓知情同意书时间,其中发病到就诊时间的长短主要取决于患者对自身症状的识别,尤其是对急性缺血性卒中救治时间紧迫性的认识;就诊到溶栓时间的长短更大程度上依赖于卒中救治流程。Huang等[15]收集了2011—2014年某三甲医院高级卒中中心202例符合静脉溶栓治疗的急性缺血性卒中患者,纳入患者的中位年龄为61(51,69)岁,就诊时中位NIHSS评分为9(5,12)分,发病到就诊时间和就诊到溶栓时间的中位数分别为110(67,164) min和116(93,135) min。另一项研究对院前转运方式与时间延误的关系进行探讨,该研究通过北京卒中登记数据库调查了北京市10个远郊区卒中中心的救治情况,结果显示,不同卒中类型患者通过急救转运方式的院前延误均小于其他方式[8]。本研究中,急救转运组和自行就诊组患者发病到就诊中位时间分别为81(51,144)、72(49,129) min,就诊到溶栓中位时间分别为40(31,54)、43(33,55) min,两组院前及院内时间均短于文献报道,但不同转运方式患者发病到就诊时间、就诊到溶栓时间、就诊到签署静脉溶栓知情同意书时间的组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。

既往国内研究结果提示,既往卒中病史以及发病时神经功能缺损越严重患者从发病到就诊的时间越短[16]。国外研究表明,年龄、较高的受教育程度和通过急救系统转运患者与发病到就诊时间缩短相关[17]。国内也有研究表明,对自身疾病关注度较高的患者,其院前转运时间更短[14]。本研究中,虽然急救转运组患者年龄更大,伴随疾病比例更高,神经功能缺损更重,但其发病到就诊时间与自行就诊组的差异并无统计学意义(P>0.05),可能与患者对自身症状的识别、对急性缺血性卒中救治时间紧迫性的认识有所提升,且卒中救治流程不断改善使得卒中救治整体时间缩短有关。

3.3 转运方式与静脉溶栓后早期神经功能改善

对缺血性卒中静脉溶栓后早期神经功能改善的评价标准存在不同,其中静脉溶栓后24 h NIHSS评分较基线时改善与静脉溶栓后3个月时神经功能结局存在相关性[18]。因此,本研究采用溶栓后24 h NIHSS评分较基线改善≥4分或溶栓后24 h NIHSS评分为0分定义为溶栓后早期神经功能改善,并以此作为结局变量,主要考虑到本组纳入患者中存在一定比例的轻型卒中,即NIHSS评分≤3分患者占40.7%(123/302)。

已有研究证实静脉溶栓的获益具有时间依赖性[19],但关于院前转运方式对静脉溶栓后早期神经功能结局影响的研究报道尚不多见。本研究单因素及多因素Logistic回归分析均显示不同院前转运方式对早期神经功能改善无影响,可能与两组患者静脉溶栓时间效率指标相当有关。但急救转运组患者整体神经功能缺损评分更高、病情更重,其早期神经功能改善比例与自行转运组的差异无统计学意义(P>0.05)。

此外,本研究还发现,早期神经功能改善组患者冠心病史比例更低,就诊时血糖水平更低,与未改善组的差异均具有统计学意义(均P<0.05),进一步多因素Logistic回归分析显示,既往冠心病史和就诊时血糖水平较高是影响溶栓后早期神经功能改善的独立危险因素(均P<0.01)。既往多项研究提示,较大的年龄、较高的血糖水平、较高的NIHSS评分是急性缺血性卒中静脉溶栓后早期神经功能改善的独立危险因素[20-21]。本研究结果与文献报道一致。

本研究存在一定的局限性,首先,为回顾性分析,两组患者的基线特征存在差异;其次,为单中心研究,样本量受到限制,且小卒中比例较高,对结果可能有一定影响。

综上,目前通过急救系统或自行就诊的院前转运方式在急性缺血性卒中患者院内救治的时间效率指标和临床早期预后方面均未见明显不同,既往冠心病史和就诊时血糖高水平是静脉溶栓后早期神经功能改善的独立危险因素。