工程专业认证理念带动的实验教学改革

2022-09-01吕念玲张林丽靳贵平宋洪光

吕念玲,张林丽,靳贵平,宋洪光

(1.华南理工大学电子与信息学院,广州 510640;2.深圳市易星标技术有限公司,广东深圳 518000)

0 引言

工程教育专业认证,是对执业工程师所受专业教育质量的合格认定。在国际工程联盟(International Engineering Alliance,IEA)对四年制工程教育和执业工程师跨国互认要求中,将具有不低于与华盛顿协议[1]实质等效的工程学位的综合学术水平列为第一条。成为华盛顿协议会员,通过工程教育专业认证,是院校专业教育质量检验的“合格证”;是人才培养与行业职业资格衔接的“许可证”;是工程师全球流动“通行证”。

从1985 年6 月,原国家教委召开的我国第一个全国性的高等教育评估研讨会(高等工程教育评估问题专题讨论会),到2016 年6 月,我国成为华盛顿协议第18 个正式签约国,历经31 年。工程教育专业认证对我国高等工程教育产生了重要影响,以学生成长为目标和持续改进的核心理念已逐渐成为各学校教育、教学的准绳。课程和实验作为人才培养过程的具体环节,都应围绕人才培养的目标,针对所有学生成长目标,精细设计教学内容和过程,持续改进,高效率达成教育目标[2-5]。

1 实验教学的实际问题

聚焦实验教学,在其相当长的发展过程中,有很多好的做法,也存在不足。

1.1 无个性化教学

实验课现在还是走“大锅饭”路线,因为不了解学生学习过程中的真实情况,缺少有效的调控方法。很多时候,仅通过检查学生的实验数据来验收实验、给予评价。一样的测量任务,有的学生1 次完成,有的学生3 次才做对,他们的能力显然不一样。但这个过程教师看不到,仅凭实验数据是否正确作为评价学生实验能力的依据,显然不够客观。没有客观评价,又怎么因材施教?

1.2 缺乏持续改进依据

课程改革应是内容、资源及过程的全方位改革提升[6],但自从实验项目成为评价课改的重要指标,老师们就把课改的主要精力放在实验项目的改进上了。不足才要改进,那么实验项目存在不足的实证在哪里?或者说优化的依据又是什么?如果回答不出这两个问题,那么这些针对实验项目的改进就与过往教学基本不相关,这种凭经验、拍脑瓜做的改进,效果肯定不好。

面对这些现象,必须承认现在大部分实验课程,并非建立在其客观实施之上;亟待解决的根本问题是对实验实施的真实情况不了解,缺乏持续改进依据。

2 改进方法与措施

过程的问题,要在过程中解决。解决的方法包括两个步骤:前端,建立教学实施过程的精细检测,获取学情大数据;后端,基于大数据,设计形成性评价,为调整学习策略和诊断教学问题提供依据[7-8]。

2.1 强制预习检测

学生进入实验室,先进行在线预习检测,检测时长、检测次数以及及格分数由任课教师设定;达到及格条件,实验台自动接通电源,实验设备上电;如果重测多次,都不达标,实验台不通电,该学生没有当次实验资格。这个环节解决了几个问题:

(1)减轻教师在实验课前翻阅实验预习报告的时间压力和工作强度压力。

(2)给学生一个明确导向,实验预习要到位,仅做预习报告上的文字抄录,表面、形式化准备是不行的;若要达到预期效果,必须对基本实验理论有所理解,对现场可能出现的实验问题有所准备,做到深度预习。

(3)实验室准入制度落地。在实验现场,若教师在学生面前做出让其因实验预习做得不到位而不能进行当次实验的安排,该生可能反应强烈;如果将这个过程转为人机对话,学生没有面子问题,比较容易接受。强制检测得以顺利实施,需要铺垫,这个过程设计的要点是:只有在教学实验室,老师发布检测任务的时候,预习检测才是限时、限次的;除此之外,学生可无限次登录预习检测题库,进行刷题练习,这也是实验准备的一部分。必须使学生明白,准入制的初心是促使学生将实验的准备做得更充分,而不是要赶出实验室。

2.2 在线获取学情大数据[9-10]

对学生学习和课程实施效果的准确判断,应建立在对于实验实施过程的全面了解之上。除了实验的测量数据之外,试错次数、完成时间等,也是反映过程质量的重要学情信息。但传统实验过程管理依赖教师人力管控,眼、耳、口获得的信息十分有限,更做不到对学生个体的过程跟踪。因此,借助技术手段,助力老师提升过程管理的有效性,是解决管理瓶颈问题的关键。

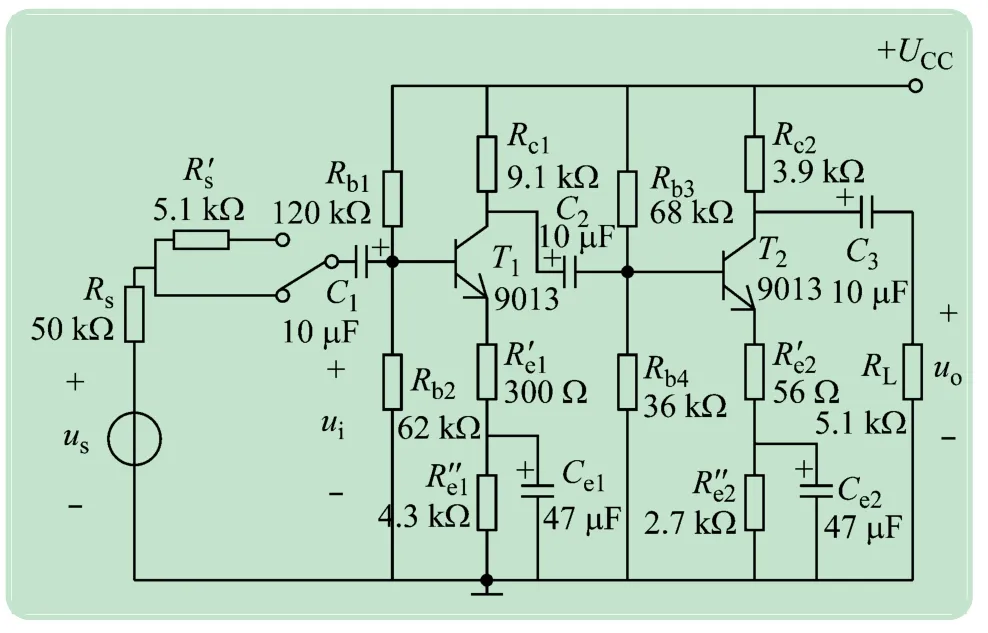

这里以多级放大电路(见图1)设计实验为例,说明在线获取关键学情大数据的具体步骤。

图1 多级放大电路设计实验原理图

(1)设置监测点。监测点,是实施过程精细检测时具典型性与代表性的关键点;监测点通常从以下几个层面选取:即实验技术层面的重点,操作环节的易错点以及性能指标测量层面的难点。图2 所示监测点,涵盖交、直流信号测量任务,全面考核学生交、直流测量仪表和示波器使用技能。监测点设置主要从3 个维度进行,即仪器工具、正确范围以及重复设置归类标签等。

图2 监测点设置界面

(2)匹配纠错提示。针对每一个监测点,梳理学生出错的可能性,以关联推送方式提出纠错建议;该内容仅出错的学生可见。图3 所示的纠错提示编辑界面,从与该监测点相关的实验原理、仪器使用和测量方法等方面进行详细解析,启发学生纠正错误。

图3 纠错提示编辑界面

(3)发布监测任务。在实验课前或在实验课上,都可以发布监测任务;一旦到设定好的监测时间节点,任务界面就会自动弹出。监测对象可以对班级也可以对个人,监测任务发布界面如图4 所示。

图4 监测任务发布界面

(4)自动获取测量结果数据和测量过程数据。学生在实验操作过程中一旦获得满意的数据,只要点击电脑界面的上传按钮,系统即自动获取实验台上仪器的实时测量数据。学生可以无限次上传修正,系统实时记录全过程,图5 所示为实验现场场景。

图5 实验现场场景

针对某一监测点,后台数据库记录的与之相关学情数据包括:①第一次上传数据的时间;②第一次上传的仪器测量数据;③最后一次上传的仪器测量数据;④最后一次上传数据时间;⑤重复上传次数(试错)。

2.3 设计形成性评价

形成性评价是指在教师教育教学过程中,为使教师的专业水平继续提高,不断获取反馈信息,以便改进教学而进行的系统性评价。它在教育教学活动中进行,目的是为了找出教师工作中的不足,为教师不断改进教学提供依据。形成性评价与总结性评价不同,它具有阶段性、时效性、过往关联性的特点。形成性评价的价值,在于及时发现问题。教师需要参考教学效果的形成性评价不断改进教学;学生也需要借助学习效果的形成性评价指导其及时调整学习策略。

在实验教学领域,形成性评价分为绝对评价和成长评价两方面。举个例子,会使用示波器观测波形,是绝对评价;而在多次操作训练过程中,是不是一次比一次熟练,就是成长评价。形成性评价是多维度的系统性评价,这里举两个例子,简单介绍形成性评价设计的原则与重点关注[11-13]。

2.3.1 现场操作评价设计

现场操作成绩=30 ×第一次上传数据正确率+50 ×最后一次上传数据正确率+10 ×试错因数+10 ×时长因数。该项评价的4 个观测点数据都来自系统现场获取,客观真实。其中4 项的意义分别是:①把第一次上传数据正确率作为评价观测点,最高给予30 分权重,旨在鼓励实验准备到位,实验的一次成功率高的学生;②把最后一次上传数据正确率作为评价观测点,最高给予50 分权重;经过若干次试错,最后终于做对了,也算达到要求;③试错因数的定义是监测点数量与总刷新次数的商;时长因数的定义是实验实际耗时与教学任务设定的标准实验学时的商;无把握的多次试错,因不熟练而导致实验耗时增加,都令试错因数和时长因数下降,得分受影响。由此可见,将实操过程的有效性、成功率、熟练度及效率等因素导入学生操作评价,令评价更趋客观。

2.3.2 操作技能成长评价设计

该项评价,以学生同一测量任务重复进行时的耗时是否缩短为依据,评价技能掌握是否越来越熟练,是形成性评价中的成长评价。表1 所示为若当次操作比上次操作少用20%的时间完成,就能获得满分评价。

表1 重复操作时长与技能成长评价得分对应表

2.4 提出教、学建议

学情大数据有体量大、多维度和完备性等特点,根据培养目标要求,组织推送与教、学直接相关的信息[14-16]。

2.4.1 推送给学生的统计信息与个性化建议

学生界面看到的是针对其现场操作表现而推送的信息,主要包括:

(1)实验现场操作评价。包括第一次上传正确率、最后一次上传正确率、试错因数和时长因数等4 项主要指标。

(2)实验数据原始记录及纠错提示。复盘当次实验操作过程,包括做对多少、错误多少,试错多少次,耗时多长;凡是最后一次上传数据仍然是错误的学生,都可获系统自动推送的“纠错提示”。学生现场操作评价及实验过程回放实例如图6 所示。

图6 现场操作评价及实验过程复盘实例

(3)操作水平班级排位。显示全班当次实验现场操作成绩统计情况,学生知道自己在班级的位置,知己知彼,才能有所针对地调整学习的定位和方向。

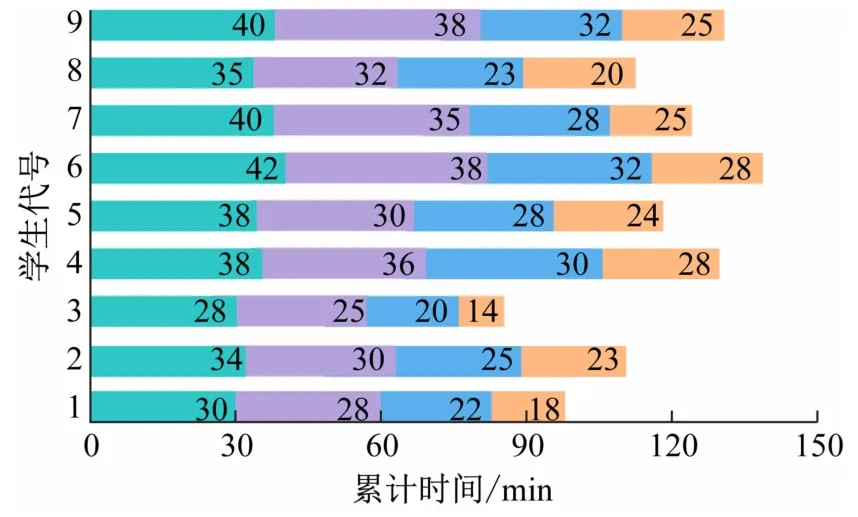

(4)操作技能成长记录。记录某操作难点学生重复训练的成长过程;以彩条长、短直观显示由不熟练到熟练的进阶过程(见图7)。

图7 学生操作技能成长记录(示波器交、直流耦合功能应用操作时长)

(5)个性化实验方案。每个实验项目都要经过检测和评价,若达标,学生可按照教学计划的安排进行下一个必修实验项目;若不达标,则要完成指定的附加训练项目补齐短板,并经测试合格,才能再进行下一个必修实验项目(见图8)。因此,在同一门实验课程中,因每个学生的实验表现不同,其所要完成的实验内容和实验项目数量而不同。这样,每个学生都得到一套专属的实验培养方案。

图8 学生个性化实验方案导航图

2.4.2 推送给教师的信息

从点、线、面分析学情大数据,帮助教师从多维度审视实验实施效果,主要包括:

(1)学生现场操作评价。针对当次实验项目,汇总每个学生的实际完成情况及得分情况。

(2)班级实验完成情况统计。针对每个监测点,统计学生整体的试错和错误率等情况,教师由此可了解实验实施的实际效果。表2 所示是15 个人的实验班,针对多级放大电路设计实验中8 个测量项的实际完成情况统计。

表2 班级实验中8 个测量项实际完成情况统计信息

(3)关键操作掌握情况。统计班级每个学生对于操作难点的掌握情况。这里以使用示波器的交、直流耦合功能完成实验任务为例,显示了重复进行4 次该技能训练,每个学生及学生群体的操作技能进步情况。

3 改革成效

从2015 年12 月至今,在以学生为中心,持续改进理念的引领下,针对实验教学的个性化问题和持续改进的难点等两大焦点问题,开展了实验过程管理的改革探索,在内涵研究、理念创新、实现技术和教学运行等方面均获益颇丰。

(1)成功开发出电工电子实验在线共享平台,突破性解决电类实验台智能管控和在线实时获取数据的技术问题,实现电路分析实验室32 张实验台的全部署与常态化教学应用,49 个班,2 411 名学生获益。

(2)作为率先落地的个性化实验教学模式,对以学生为中心,持续改进理念的理解与落实获同行广泛认可,获邀在“全国高校电子电气课程报告论坛”以及“国家级实验教学示范中心(电子学科组)联席会年会”上做经验分享。

(3)大数据反映教、学过程的真实情况,它呈现了许多令人惊讶的真相。比如:对教师凭经验认为的一些比较简单的技能进行检测,检测结果(学情大数据)是学生的试错率较高,掌握起来很吃力;又如一些有难度的实验技能达成非一次训练可得,但到底重复几次训练学生才能熟练掌握?大数据(技能成长记录)告诉我们需要4 次。这就是实证的价值与力量!

4 结语

基于前端过程精细检测与后端形成性评价的实验过程管理模式,其核心在于以学生学习的实效为检验教学的唯一标准。这种做法,推动教师观念由凭“经验”向依据“实证”优化转变;带动课改方向由关注“实验项目内容”向关注“学生能力成长”转变;从而最终实现实验教学由“大锅饭”向“个性教学”转变,与工程教育认证的核心理念完美契合。