PBAT型全生物降解地膜对棉花产量及土壤理化性质的影响

2022-09-01李金海

赵 军, 李金海

(贵州工程应用技术学院 化学工程学院, 贵州 毕节 551700)

目前塑料薄膜已成为我国农业生产过程中必不可少的工具之一,应用地膜可改变土壤温度、含水量等条件,减少病虫害对作物的影响,从根本上提高植物生长速度,促进农产业大力发展[1]。但由于目前农业常用的塑料箔材多为聚乙烯或氯乙烯等人工合成的高密度材料,在非人工条件下具有较强的稳定性,且废弃地膜不便回收,又很难自然分解,极易在土壤耕作层中残留碎薄膜片,进而降低土壤渗透性和土壤肥力,使农作物减产,影响农业从业者经济收入[2-4]。

塑料薄膜稳定性极强,很难在自然环境下被降解,若不及时清理也只会在土壤中越积越多,所以为保持地膜对植物积极作用,杜绝消极作用,相关研究者提出可降解地膜概念,通过改变材料加工方式,降低地膜稳定性,使之可被自然环境影响分解[6-7]。现如今,可降解的地膜还属于新兴产品,不知晓是否会对环境产生其他不良后果,基于此,李开宇[8]等人进行生物降解地膜、液体地膜和普通地膜膜下滴灌种植试验,探讨不同地膜覆盖降解情况及对土壤水热变化及玉米产量的影响;王斌[9]等以全生物降解地膜和普通聚乙烯塑料(PE)地膜为样本,在南疆四地州主要棉区和玉米种植区,开展降解地膜大面积应用试验与示范,系统分析降解地膜的降解性能以及对作物产量、土壤温湿度和养分的影响。上述两种方法在试验中没有考虑植物发育期间的灌溉影响,导致最后分析结果不精准[10-11]。PBAT型全生物降解地膜的主要材料就是热塑性生物降解塑料,具有较好的延展性和断裂生长性,并且还具有较好的生物降解性能,是目前市场应用最好的生物降解材料之一。该种材料在应用过程中可被化学或生物降解为小分子化合物,最终被微生物所吞噬,以达到节能环保的作用。因此,为研究PBAT型全生物降解地膜对植物产量及土壤理化性质的影响,分析不同灌溉条件、覆膜年限特征等影响因素分析。

1 材料与方法

1.1 供试土壤

为综合分析阿克苏地区棉区地膜分布特征,通过人工设置残膜密度,考察残膜对棉花产量的影响以及残膜对土壤理化性质影响的差异[12-15]。采集阿克苏地区库车县试验区土壤作为供试土壤,其理化性质见表1。

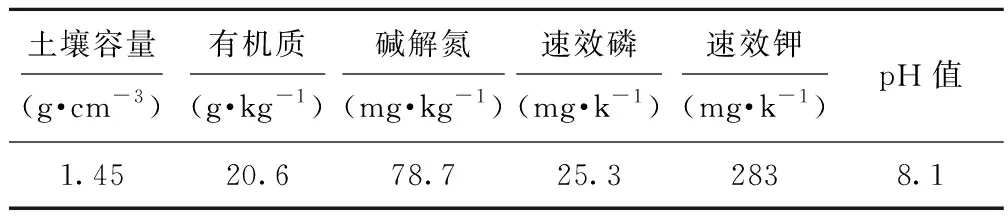

表1 试验区土壤理化性质

1.2 试验棉种植及膜铺设方法

试验过程中,采用机采棉花栽培技术,播种方式为10 cm+66 cm,宽2.25 m,三膜18行,株距9 cm。种植密度约16000株·667 m-2。在试验区,铺设PBAT生物降解膜和普通聚乙烯膜(小区试验),随机分组,每组重复3次[16-18]。

试验采用宽膜机采棉配置:2膜12行,10 cm+66 cm等行距配置,膜上精密播种,一膜两管。

每次覆膜重复3次,随机分组。试验地块长9 m,平均行距41.25 cm,地块面积60 m2。

1.3 土壤理化性质分析

土壤样品:播种前在每个试验区取样1次,取样深度为0~30 cm(分为0~10 cm、10~20 cm和20~30 cm 3层),自然条件下空气中留样2 kg。

土壤温度测量:耕层土壤温度由自动温度传感器或地温装置测量。探测器的埋深为10 cm,从播种日期一直到收获结束。

萃取膜保水性能观察:向容器内注入一定量的蒸馏水,保证在相同条件下不同时间测量水分蒸发量,并计算出各萃取膜的保水性能。

采用干燥法(105°)测定农田土壤水分。测定时间为芽期、开花期和铃期,深度分别为0~10 cm、10~20 cm和20~30 cm。采用自动测温探头测量土壤温度。探头埋深20 cm,每半小时记录一次[19-20]。

采用残渣干燥质量法测定土壤含盐量。土壤深度分别取0~10 cm和10~20 cm,与水分测定法和干燥法测定结果一致。

1.4 植物产量测定

为能更好分析土壤区域存在残膜的实际情况,分别选取覆膜间隔时间为5天的土壤采样,直至第25天为止,每块区域采取五种采样方法进行取样,采取的样本土壤深度为40 cm以内,以10 cm为例,挑出土壤中残膜后,根据残膜尺寸进行分类,并在此基础上划分出每个采样土壤层中残膜数量以及质量。试验过程中,每个梯度都重复3次,试验总面积为360 m2,分为3次采摘,每个梯度仍重复3次,进行产量测定分析。

2 结果与分析

2.1 地膜韧性及其残留特性

2.1.1 地膜韧性

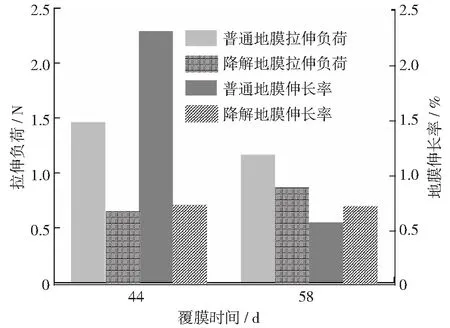

两种地膜均在4月22日覆膜,分别在覆膜后的30天、37天、44天、51天、58天、65天、85天、106天、130天对试验区降解膜进行整体观察。在每次观察中,每个试验场重复进行。在定点观察时,考察试验区降解膜“表面膜”的整体降解情况,结果如图1所示。

图1 降解过程中地膜拉伸特性对比

从图1可以看出,两种地膜横向/纵向拉伸负荷随着覆盖时间的增加而减小,即不同类型的可拆卸薄膜被破坏时均具有一定韧性。在可降解薄膜和普通薄膜破裂的情况下,横向/纵向裂痕伸长率均减小,于固定点观察有关薄膜表面可确定,降解地膜强度和韧性高于普通地膜。

2.1.2 降解地膜残留特性

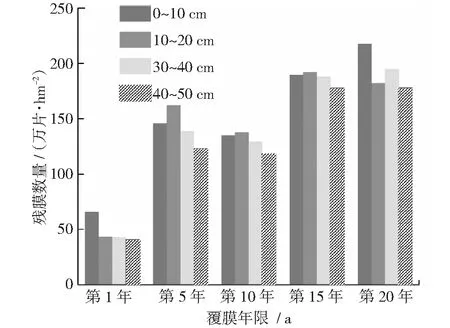

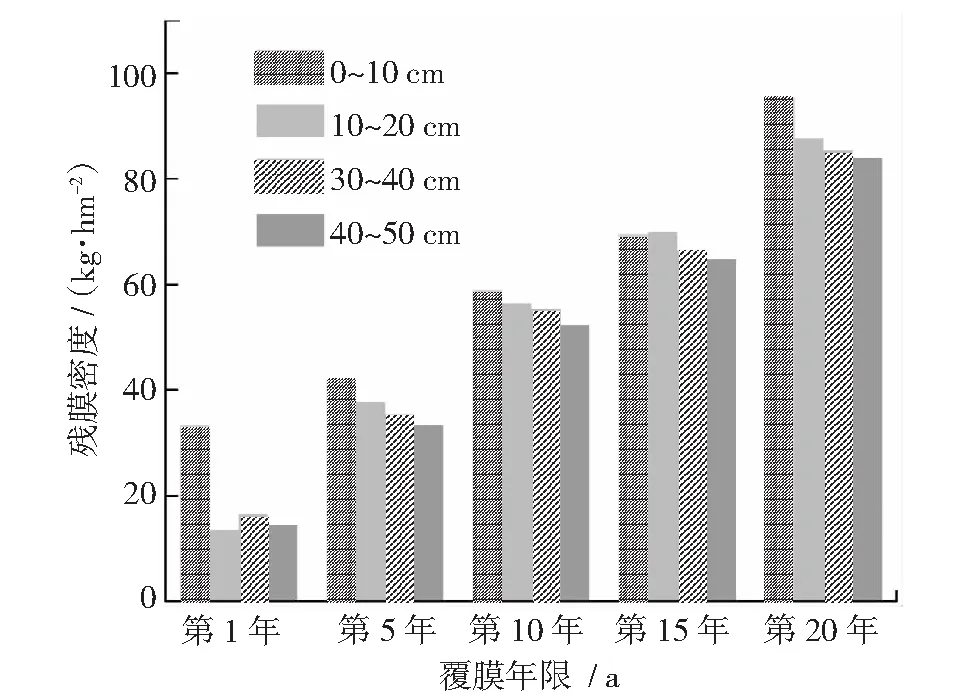

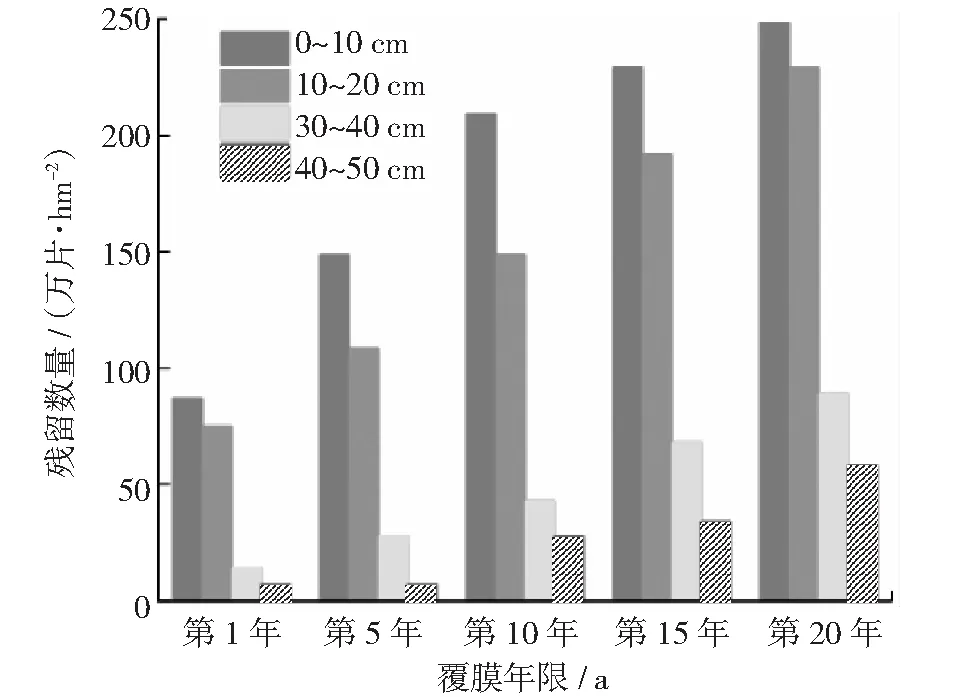

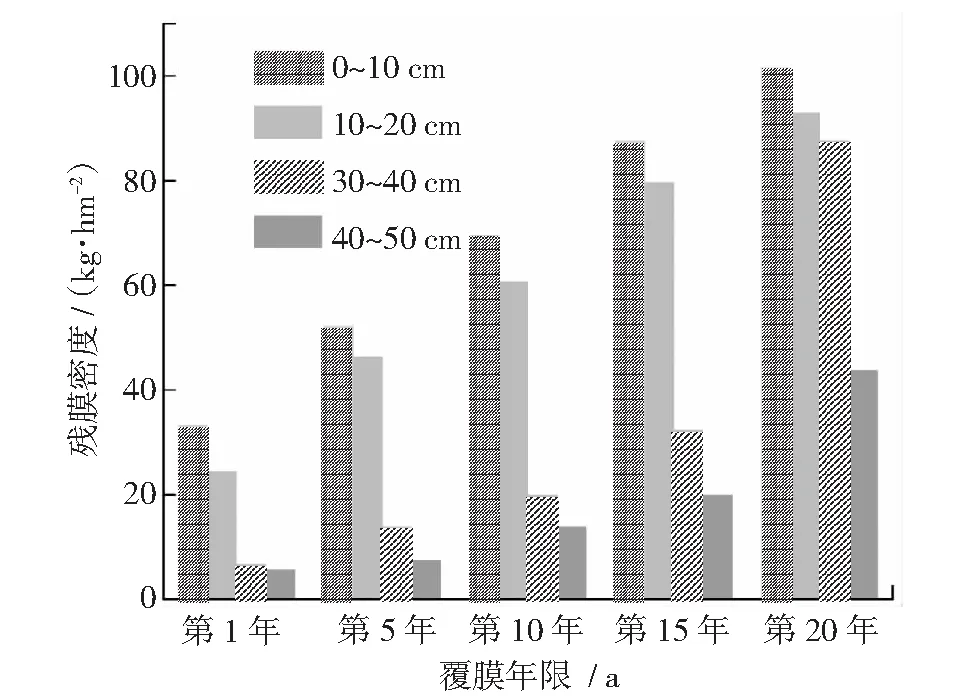

各不同年限地膜在土壤中的残留特性(数量及密度)如图2和图3所示。

图2 全生物降解膜在土壤中的残留数量

由图2、图3可知,当土壤区域覆膜年限为1时,0~10 cm土壤中残膜数量以及密度明显高于10 cm以下的土壤层,而覆膜年限为5时,即可看出在40 cm以上的土壤层中,残膜的密度与数量都不显著,这一情况间接说明40 cm以上的土壤层中,残膜的密度和数量分布普遍均匀。由图4、图5可知,普通塑料膜残膜主要分布在0~10 cm与10~20 cm的土地层中,随着覆膜年限的变化,残膜数量的快速增长,残膜密度也逐渐增大。

图3 全生物降解膜在土壤中的残留密度

图4 普通塑料膜在土壤中的残留数量

图5 普通塑料膜在土壤中的残留密度

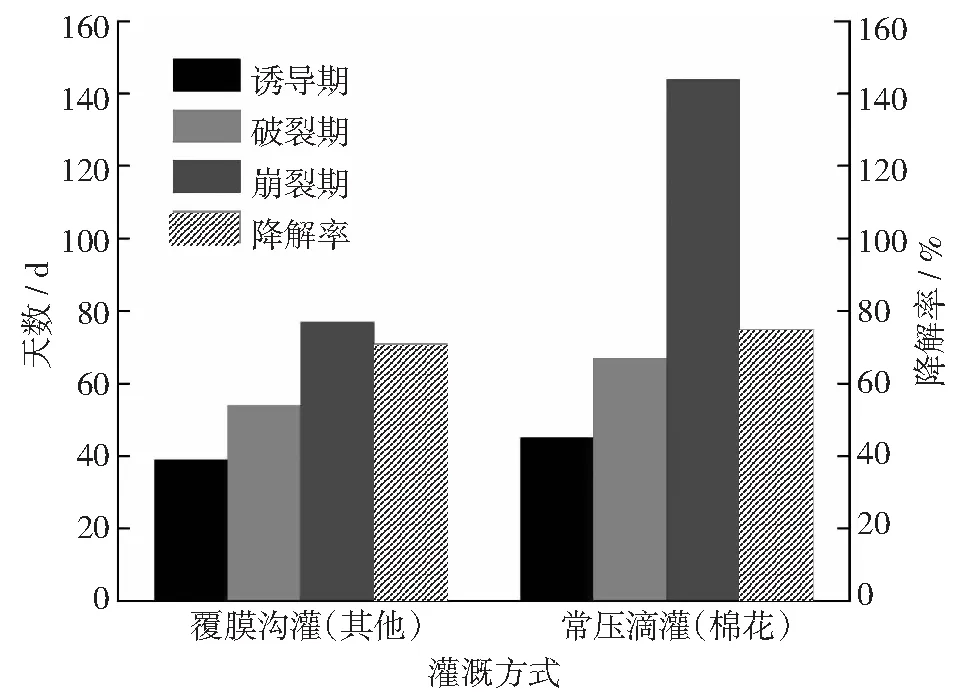

2.1.3 不同灌溉条件对地膜降解速率的影响

降解膜的降解过程一般分为4个阶段。诱导期是衡量降解膜性能的关键标准。从铺膜开始到出现小裂缝的时间段,肉眼可见大裂纹是破裂期,膜破裂成大块,没有完整的膜面。虽然地表有小碎屑,但对土壤和农作物没有影响,这是完全退化阶段。不同灌溉条件对地膜降解速率的影响结果见图6。

图6 地膜降解速率

根据图6的结果可知,降解膜的降解速率与作物种类和覆盖方式密切相关。膜下常压滴灌棉田退化速率相对较慢。诱导期比其它植物长6 d,破裂期延长13 d,崩解期延长67 d,10月底降解率达65%,膜的降解率高于两侧土壤。膜的降解速率在膜的早期以光降解为主,但在作物关闭后降解速率明显下降。

然而,普通膜的表面除几处被强风吹出的纵向裂缝外,其余都是完整的。与棉花相比,其他植株的开裂期比设计时间提前13天,滴灌棉比设计时间晚54天。由此得知,不同的作物和地膜覆盖方式降低了地膜的降解率。

2.2 地膜对植物产量的影响

2.2.1 植物基本生长发育参数

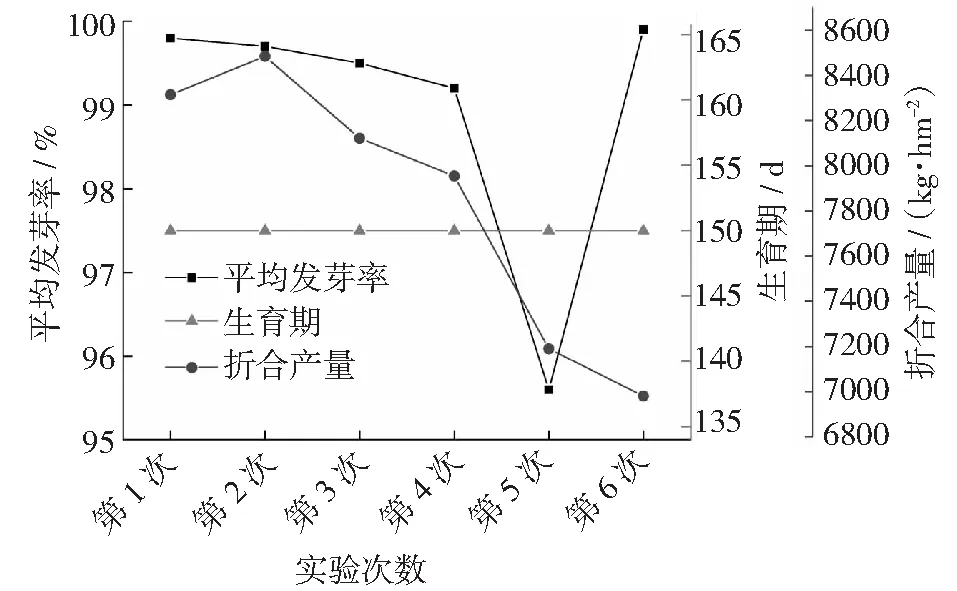

选取棉花种子的植物发芽率、生育期以及植物产量特性如图7所示。

图7 植物发芽率和折合产量

根据图7所示,该种棉花平均生育期为150天,对棉花进行发芽率的测试,平均发芽率可达97.75%,且每次发芽率均在95%以上。多次实验平均折合产量达到8283.3 kg·hm-2。

2.2.2 降解地膜对植物产量影响

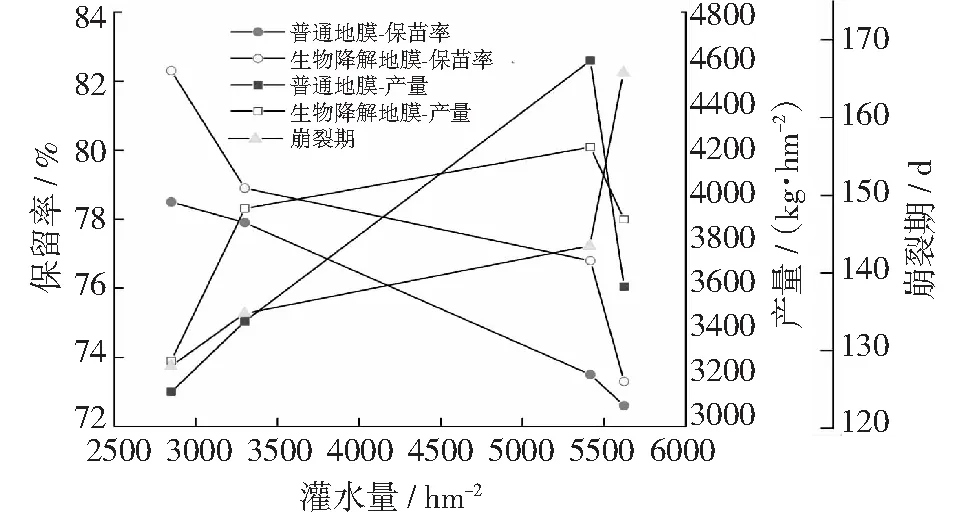

分析考察不同灌溉水量时地膜种类差异对植物保苗率及产量的影响,结果见图8。

图8 不同灌水量对植物生长及产量的影响

由图8可知,降解膜的降解时间随灌水量的增加而延长,崩解期由128天增加到167天,平均为144天。两个处理之间的最大差异为39天。结果表明,降解膜处理的平均保苗率为77.8%,比普通膜处理高2.2个单位。同时,平均每株铃数为4.2株,比普通地膜高0.175个·株-1。在相同灌水条件下,各处理降解膜的平均产量比普通膜分别提高4.29%、12.41%、1.65%和7.95%,平均增产6.29%。可见,在早熟棉区,降解膜有利于棉花的生长发育。

2.3 地膜对土壤理化性质的影响

2.3.1 地膜对土壤水分的影响

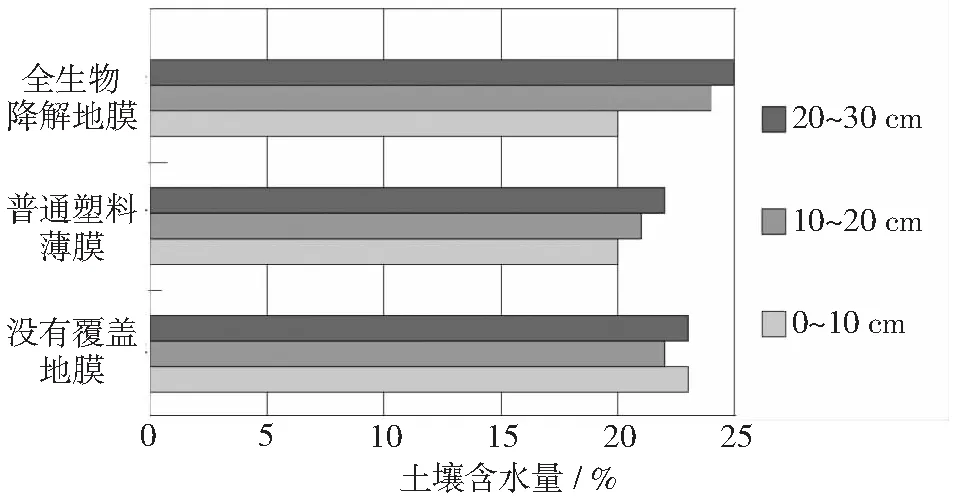

分别于芽期、开花期和球茎开放期3个时期对不同试验区域进行定点取样,(选择取样点的时候,远离滴管接头,尽量减少误差),分别取0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm三层,在试验室采用烘干法测定其土壤的含水量,其结果见图9~图11。

图9 覆膜后第30天处理土壤含水量(芽期)

图10 覆膜后第51天处理土壤含水量(开花期)

图11 覆膜后第65天处理土壤含水量(球茎开放期)

从图9~图11可以看出,在芽期、开花期,无论是全生物降解地膜、普通塑料地膜还是无覆盖地膜的土壤,20~30 cm的土壤含水量都是最多的,0~10 cm的土壤含水量均为最少;在球茎开放期,没有覆盖地膜的土壤含水量3个层次较为平均,而其余两种覆盖地膜的土壤含水量随土壤深度递增而增加。在芽期、开花期没有覆膜的土壤含水量都是最低的,因为没有覆膜便会令该区域土壤受太阳直射,使土壤中水分挥发快导致含水量低,其次是普通农用塑料地膜,普通农用地膜普遍为黑色地膜,虽然可以折射光照,但该地膜因降解速度慢,导致植物不能接受雨水等灌溉,影响水分吸收,全生物降解地膜区域土壤含水量在芽期、开花期和球茎开放期均高于其他两种覆盖膜,因为全生物降解地膜会随着使用时间增长,降解速度越来越快,使土壤充分吸收自然灌溉,土壤含水充足。

2.3.2 地膜对土壤盐分的影响

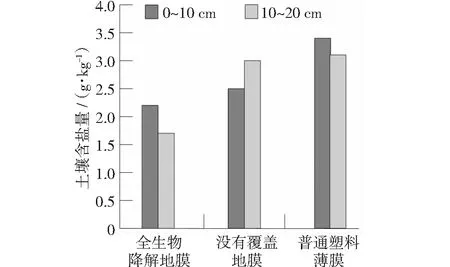

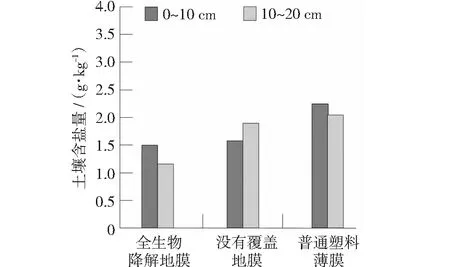

分别于第30天、51天、65天3个时期对每个处理进行定点取样,分别取0~10 cm、10~20 cm两层,采用残渣烘干质量法测定土壤含盐量如图12~图14所示,同时对比分析不同覆膜方式下土壤的含盐量差异结果如图15所示。

图12 第30天时土壤含盐量

图13 第51天时土壤含盐量

图14 第65天时土壤含盐量

图15 不同覆膜土壤含盐量对比分析

结合图12~图14,同时对比图15可以看出,棉花含盐量在芽期最高,然后逐渐降低。芽期(6月12日)0~10 cm土层土壤含盐量大小顺序为普通塑料薄膜>无覆盖地膜>全生物降解地膜。在土壤垂直方向上,由于覆盖地膜的裸露面积大,膜内土壤水分蒸发速率远高于其他处理。随着水分的蒸发,大量的盐分积累到表面,因此0~10 cm第51天后,普通塑料薄膜的土壤含盐量最高,达到3.35 g·kg-1,全生物降解地膜土壤含盐量为2.6 g·kg-1,两种土壤的含盐量均高于没有覆盖地膜的土壤含盐量,没有覆盖地膜的土壤含盐量为2.41g·kg-1。缓慢的降解速度有利于保持水分,含盐量相对较低。普通膜土保水性最好,蒸发速度慢,含盐量最高。

3 结论

(1)全生物降解地膜可对土壤含水量有较大提升,在20~30 m第30天后的全生物降解地膜土壤含水量为50%,普通塑料薄膜的含水量为46%,没有覆盖地膜的土壤含水量为44%,则20~30 m第30天后不同类型地膜的土壤含水量顺序为:全生物降解地膜>普通塑料薄膜>无覆盖地膜;

(2)土壤含盐量:在0~10 m第51天后的普通塑料薄膜的土壤含盐量达到3.35 g·kg-1,全生物降解地膜的土壤含盐量为2.6 g·kg-1,没有覆盖地膜的土壤含盐量为2.41 g·kg-1,则土壤含盐量这一条件中,0~10 m第51天后不同类型地膜土壤的含盐量顺序为:普通塑料薄膜>无覆盖地膜>全生物降解地膜;

(3)通过对残膜量的影响分析可知,随着残膜量的增加,棉花的保苗率和产量显著下降,在灌水量为3000 hm2时,覆盖全生物降解地膜的棉花保苗率为82.3%,产量为3950 kg·hm-2,当灌水量增加至5500 hm2时,覆盖全生物降解地膜的棉花保苗率仅为77.1%,产量仅为3170 kg·hm-2,说明长期积累膜渣对棉花出苗率和产量有显著影响。

(4)一般农膜残留使土壤含水量和含盐量降低,而全生物降解地膜与普通地膜相比,对土壤含水量提升效果明显、土壤含盐量低,对土壤物理性质变化的影响较缓和。与普通地膜相比可改善土壤水、肥、气、热等肥力因子的变化和供应,对于棉花等植物生长和产量较为有利。