从200元/片暴跌至20元/片!部分芯片价格雪崩下的危与机

2022-08-31黄益甲

黄益甲

“雪崩”的芯片价格

暴涨暴跌下,芯片行业悄然生变。

不到一年时间,电控芯片的价格就从200元/片暴跌至20元/片,如此暴涨暴跌的价格发生在科技领域,让不少人都感到惊讶和不可思议。

一款来自意法半导体的芯片是电子控制系统的核心部件,该芯片曾是2021年最紧俏的芯片产品之一,市场报价一度上涨至3500元左右一个,2022年从高位下滑至600元左右一个,降价幅度超过80%。而另一型号的芯片,在2021年价格维持在200元左右一个,目前售价仅为每个20元左右,只有最高价的十分之一。

在LED照明产品中,会使用到发光芯片和驱动芯片,这两类芯片的价格在今年也开始出现回落。LED业内人士表示,今年以来,发光芯片的价格,同比有20%-30%的回落,驱动芯片的价格回落幅度可能会更大一些,有40%左右。

除LED发光照明领域外,今年以来,消费电子类控制芯片的市场价格也持续走低,从百元高位跌至两位数,其中,手机芯片砍单频发,让越来越多的人看到了芯片供需关系的变化。

供需的错配

“供大于求”并没有出现在所有的芯片领域,消费电子领域部分芯片价格雪崩下跌的同时,汽车芯片的供应依旧处于紧张状态。

汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions(下文简称“AFS”)发布的数据显示,由于汽车芯片供应不足,2021年全球汽车减产约为1131万辆,其中中国汽车市场减产约为214.8万辆,占比约为18.9%。步入2022年后,福特、丰田以及通用汽车等全球车企曾先后宣布部分工厂减产或停产。其中,通用汽车在今年3月25日表示,由于半导体芯片持续短缺,该公司位于印第安纳州的一座皮卡装配厂将在4月份之中停工两周。这也是自去年8月以来,通用汽车旗下全尺寸皮卡产品首次因为芯片不足而停产。

数据显示,由于芯片短缺,预计到今年年底,全球汽车企业累计减产量将攀升至382.94万辆。业内人士表示,供需错配的行情使得芯片供应在汽车、工业自动化、AI大数据等领域内偏紧。

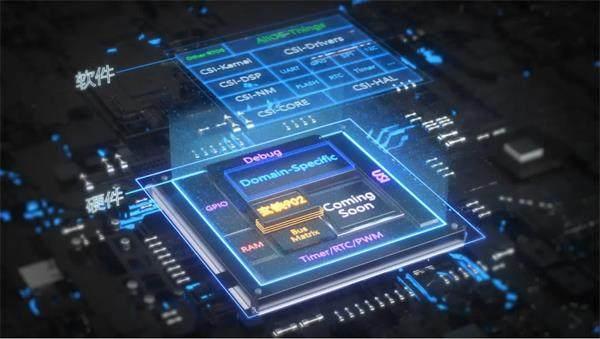

以MCU为例,中国MCU的下游应用中消费位居第一,占到27%,其次是汽车和工控。消费类MCU需求的下降对中国厂商的冲击影响最大。7月以来,消费类MCU呈现供过于求的景象,价格明显下降;对于汽车和工控来说,MCU的需求量反而持续上升。在汽车电动化的升级趋势下,单车用量呈现倍数增长。传统燃油车单车用量通常在70个,而智能电动车的单车用量约300个。

相对于消费电子领域,汽车电子领域本身处于风口周期,即便实际需求没那么多,大部分厂商从长远角度考虑,其汽车电子的需求也会增加。因为任何生产都是有一定周期的,尤其是风口行业,厂商会从更长的周期来考虑供应。

而应对缺芯问题,越来越多的车企开始加速寻求与芯片厂商的深度绑定。各大车企重新构建供应链,押注芯片领域的势头越来越明显。他们或投资各大芯片厂商,或与各大芯片厂商达成深度战略合作。截至目前,已有吉利、北汽、上汽、一汽、广汽、通用汽车、大众集团、福特汽车等国内外车企与芯片厂商建立了战略合作关系。

据报道,今年 8月4 日,意法半导体宣布与德国大众汽车集团旗下软件公司 CARIAD 即将开始合作开发汽车系统级芯片(SoC),开创软件定义汽车合作开发新模式。合作目标是为基于大众汽车集团统一的可扩展软件平台的新一代汽车提供处理器芯片。通过这一举措,CARIAD 旨在让大众汽车集团提前数年锁定汽车芯片供应。

国产汽车芯片迎来加速良机

在全球汽车供需紧张的大背景下,整个行业迫切希望国产汽车芯片可以加速崛起,这不仅可以缓解汽车产能的压力,更大程度上也会避免我国汽车产业链、供应链面临“卡脖子”的难题。

2022年3月18日,工信部发布 2022 年汽车标准化工作要点提出,开展汽车企业芯片需求及汽车芯片产业技术能力调研,联合集成电路、半导体器件等关联行业研究发布汽车芯片标准体系。推进 MCU 控制芯片、感知芯片、通信芯片、存储芯片、安全芯片、计算芯片和新能源汽车专用芯片等标准研究和立项。启动汽车芯片功能安全、信息安全、环境可靠性、电磁兼容性等通用规范标准预研。

工作要点分别从顶层标准、产业转型、双碳目标、整车基础标准、国际交流合作等层面出发,主要包括五大任务:一是持续完善标准顶层设计,加强各方统筹协调;二是加快新兴领域标准研制,助力产业转型升级;三是强化绿色技术标准引领,支撑双碳目标实现;四是完善整车基础相关标准,夯实质量提升基础;五是全面深化国际交流合作,提高对外开放水平。

無论是标准体系的发布还是汽车智能化进程加速,都让国产汽车芯片产业链遇到了难得的发展契机,而其中,国产MCU芯片迎来高光时刻。

汽车应用是 MCU 芯片下游最大的应用市场,为“车载电脑”ECU 电子控制单元的核心部件,是汽车 ECU 的运算大脑。由于汽车厂商对终端需求误判导致行业供给错配,叠加车规 MCU 芯片以 8 英寸晶圆为主,毛利率相对较低,技术要求严格,产能易受到消费电子需求挤压,且晶圆厂扩产意愿不足,汽车 MCU芯片紧缺程度持续超预期。

目前,全球主要 MCU 芯片厂商产品交期居高不下,甚至出现交期继续延长的情况,部分厂商 32位 MCU 芯片产品交期已经达到了 50 周以上甚至无货,较 2019年交期普遍延长 2-3 倍时间,行业景气度持续超预期。尤其是L2 级智能汽车是当前汽车智能化的主力,行业渗透率进入快速提升阶段,且华为、苹果、小米、百度等科技巨头均纷纷入局智能汽车行列,2022 年有望成为智能汽车落地大年,将极大加速汽车智能化的行业发展进程。此外,全球主要国家均出台燃油车禁售时间表,政策驱动下,新能源汽车渗透率将快速提升。

预计至 2025 年,国内和海外新能源汽車渗透率将分别达到 38%和25%,由此将大幅提升车用 MCU 市场需求,行业驱动因素也由涨价驱动转向需求驱动,未来行业景气度持续性有保障。

车规 MCU 芯片认证壁垒高,国产厂商从低端开始切入,中高端也逐步实现量产突破,未来国产替代可期。汽车芯片工作环境较为复杂,且对安全性和稳定性要求较高,具有明显的客户认证壁垒,一旦通过下游车厂认证后,整车厂便不会轻易更换供应商,同一型号芯片可稳定供货长达 5 年以上,而新的玩家进入则相对比较困难。目前,国内 MCU 芯片市场以海外厂商为主, CR7 合计占比超 80%。

国产厂商从汽车雨刷、车灯、车 窗、遥控器、环境光控制、动态流水灯等与安全性能相关性较低的中低端车规 MCU 芯片切入,已经实现了量产突破。而电子助力转向系统、电子车身稳定系统、防抱死刹车系统、安全气囊系统、新能源车载逆变器、电池管理系统等中高端车规 MCU芯片领域,主要被海外大厂垄断,国产自给率较低,但部分国产厂商也逐渐实现了技术突破,在发动机控制、车联网、雷达控制芯片等方面相继通过国际认证,逐步具备国产替代的能力,未来实现国产替代可期。

目前国产汽车芯片总体从技术角度来说,与海外的差距已经在缩小,尤其是以地平线、黑蚂蚁为代表的芯片公司,均在AI芯片上有了极大突破,但从总体来讲,国产芯片的制造环节却仍然面临着难题,不少国产汽车芯片厂商设计的芯片,仍然要拿到海外进行生产,要实现真正的国产化,在制造环节也需要进行提升。

总体而言,目前在汽车芯片的关键技术上,国产企业与海外公司虽然存在一定差距,但差距已明显缩小。不过,在研发层进行突破后,国产汽车芯片企业还面临着生产制造的瓶颈。而目前国内能够承担车规级芯片制造的企业非常之少,国产汽车芯片的崛起,要靠研发和制造的双重提升。